VL 11 REAPEAT

1/47

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

48 Terms

Phonetik/Phonologie

Wichtig: Was ist der Unterschied zwischen Phonetik und

Phonologie? Womit besch¨ aftigen sich die beiden

Disziplinen?

Die Phonologie untersucht die Rolle der Laute im

Sprachsystem im Hinblick auf ihre

bedeutungsunterscheidende Funktion.

Die Phonetik untersucht die messbaren physiologischen

und physikalischen Eigenschaften der Laute.

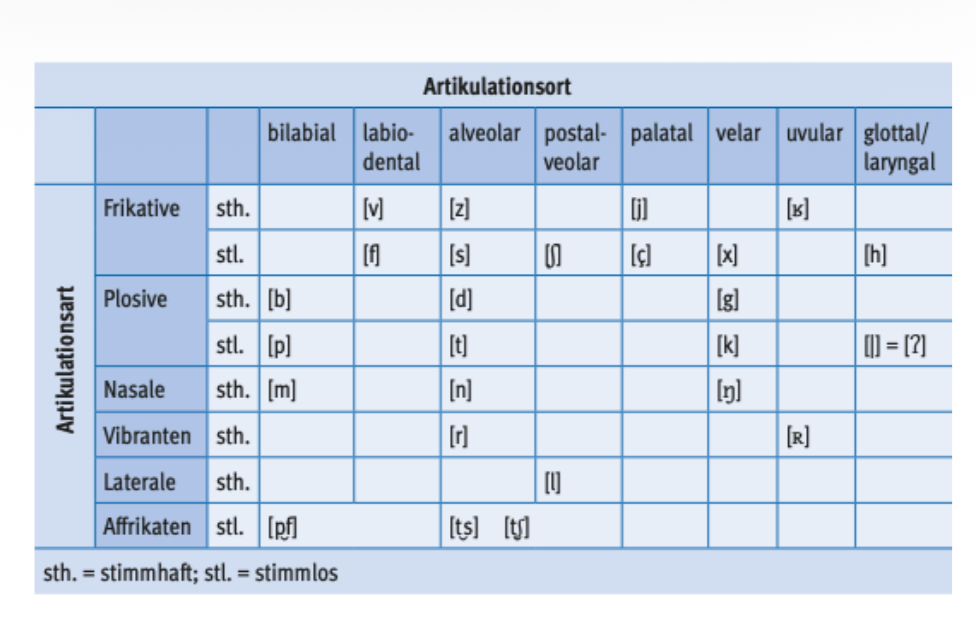

Lautklassifikation

Laute werden nach ihrer Bildungsweise klassifiziert

nach Artikulationsart (Art der Konstriktion: Plosiv, Nasal,

Reibelaute (Frikative), Vibranten (Trill), Schlaglaut (tap

oder flap), Approximant)

nach Artikulator

aktive Artikulatoren

passive Artikulatoren

Konsonanten

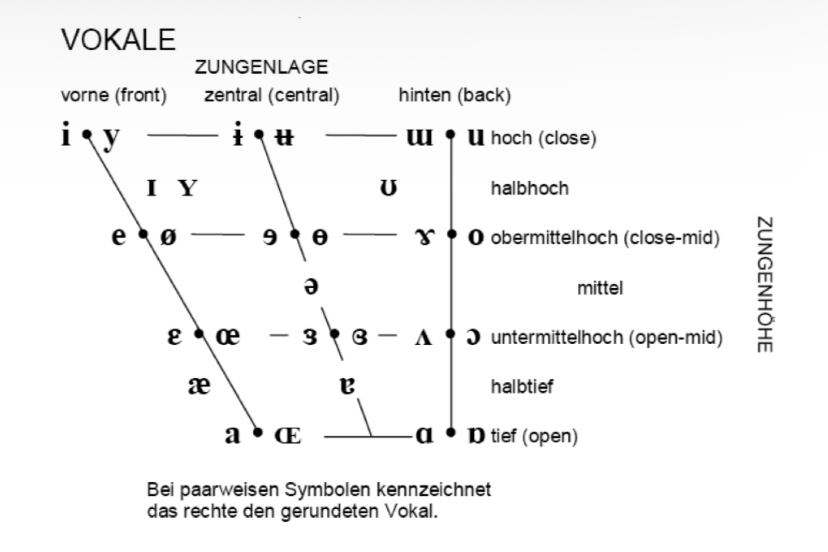

Vokaltrapez

Phonetische Symbole

Zur einheitlichen Repr¨ asentation von Lauten wurde das

internationale phonetische Alphabet (IPA) entwickelt, das

auf alle Sprachen anwendbar ist

Laute (genauer: Phone) werden in eckigen Klammern

dargestellt, Phoneme in Schr¨ agstrichen.

Phon = kleinste im Sprachschall (Lautkontinuum)

unterscheidbare Einheit

Phonem = kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit

der Sprache

Phonologische Prozesse

Die Phonologie besch¨ aftigt sich weiterhin mit Prozessen,

die an der (verschiedenartigen) Realisierung von Lauten

beteiligt sind: Phonologische Prozesse

Tilgung von Segmenten (Apokope, Synkope)

Hinzuf¨ ugen von Segmenten (Epenthese)

kontextuell lizensierte Ver¨ anderung von Segmenten

(Assimilation, Dissimilation)

Umstellung von Segmenten (Metathese)

Wichtig! Auslautverhärtung

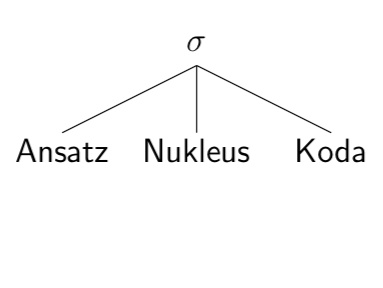

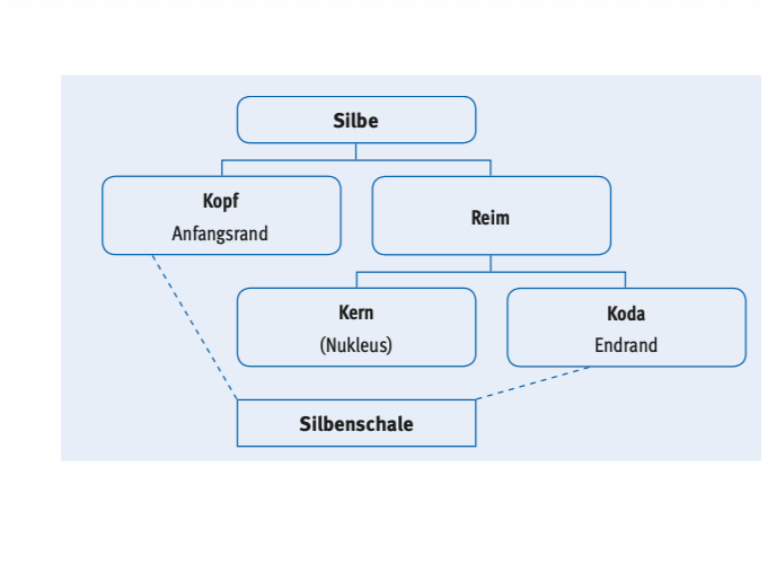

Konstituenten der Silbe

Silbenstruktur

Graphematik vs Orthographie

Graphematik: Schriftsystem mit eigenen, sich spontan

innerhalb einer Sprachgemeinschaft herausgebildeten

Regularit¨ aten.

Orthographie: “richtiges Schreiben”; durch Institution

normierte Schrift, in amtlichen Regelwerken festgelegt.

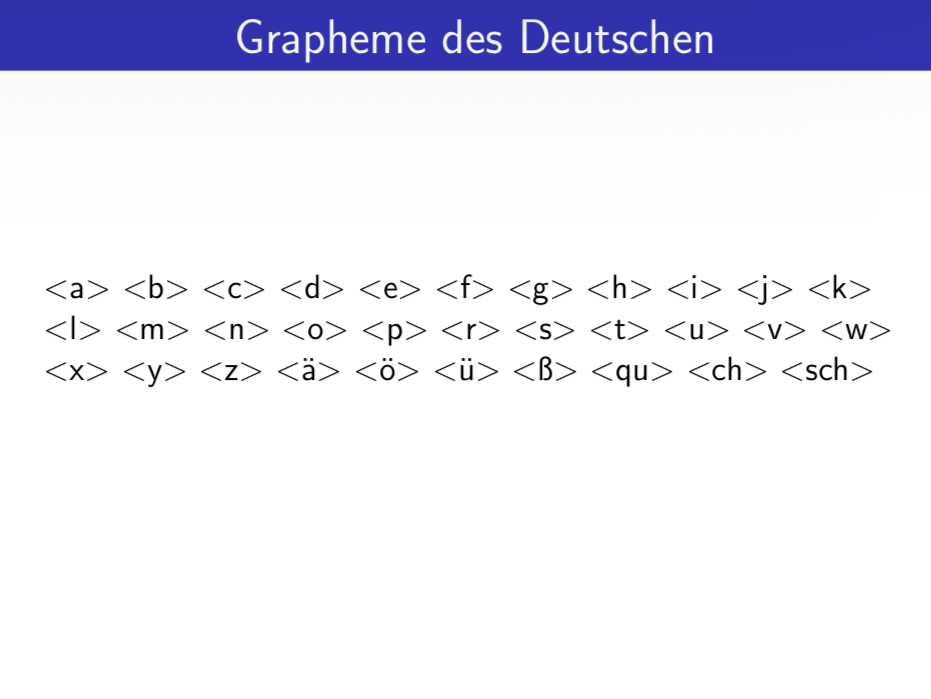

Graph und Graphem

In der Graphematik findet sich ein paralleles Verh¨ altnis,

das wir in der Phonologie/Phonetik zwischen Phon und

Phonem gesehen haben.

Im Prinzip entspricht ein Graph einem Buchstaben.

Was ist dann ein Graphem?

So wie Phoneme die kleinste bedeutungsunterscheidende

Einheit der Lautsprache sind, sind Grapheme also die

kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten

der Schriftsprache.

Sie werden in spitzen Klammern dargestellt: <a>, <f>,

<sch>, <ch>, <p>, <x>, ...

Schreibprinzipien

Das Wesen der Alphabetschrift ist, dass die Schrift die

Lautung anzeigt (phonographisches Prinzip).

Diesem Prinzip stehen allerdings andere Prinzipien

entgegen, was ggf. zu Konflikten f¨ uhrt:

Verwandte W¨ orter sollen m¨ oglichst ¨ ahnlich geschrieben

werden (morphologisches Prinzip).

Wenn m¨ oglich soll die Wortherkunft erkennbar bleiben

(etymologisches Prinzip).

Das System soll trotz dieser konfligierenden Prinzipien

insgesamt m¨ oglichst einheitlich bleiben (¨ asthetisches

Prinzip).

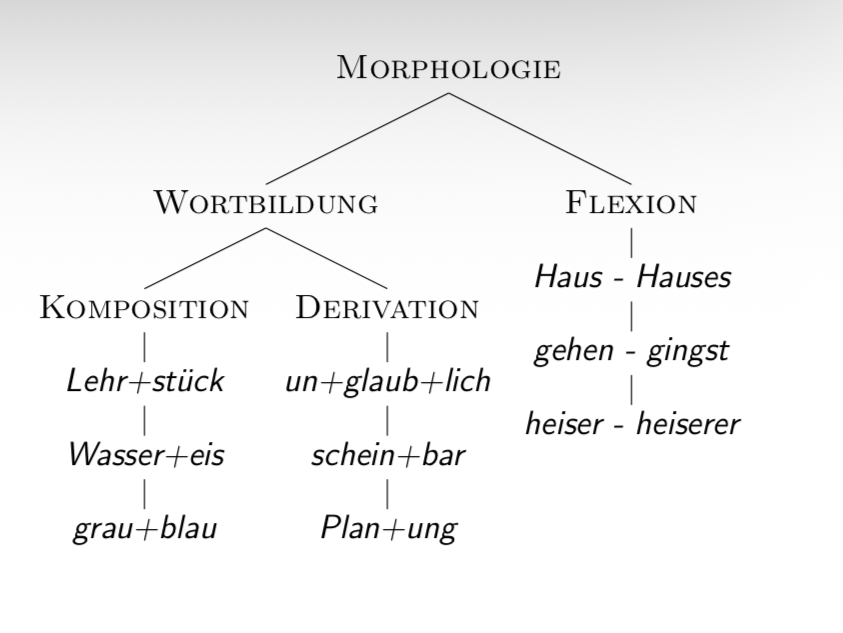

Teilgebiete der Morphologie

Morphem

Morphem = die kleinste, in ihren verschiedenen

Vorkommen als formal einheitlich identifizierbare Folge

von Segmenten [≈Einzellauten], der (wenigstens) eine als

einheitlich identifizierbare außerphonologische Eigenschaft

zugeordnet ist.

Allomorph: kleinste realisierbare Einheiten mit derselben

semantischen und/oder grammatischen Funktion

Einteilung der Morpheme: Inhalts- vs.

Funktionsmorpheme, freie vs. gebundene Morpheme,

verschiedene funktionale Morpheme (Stamm-,

Derivations-, Flexionsmorpheme + Fugenelemente)

Morphologische Prozesse: Derivation, Komposition,

Flexion

Affixe

Affixe sind abh¨ angige Morpheme

Viele Affixe sind Derivationsmorpheme: Pr¨ afixe, Suffixe,

Zirkumfixe

Flexionsmorpheme sind auch Affixe im Deutschen

Dabei ein Morphem - mehrere Funktionen (fusionaler

deutscher Typ)

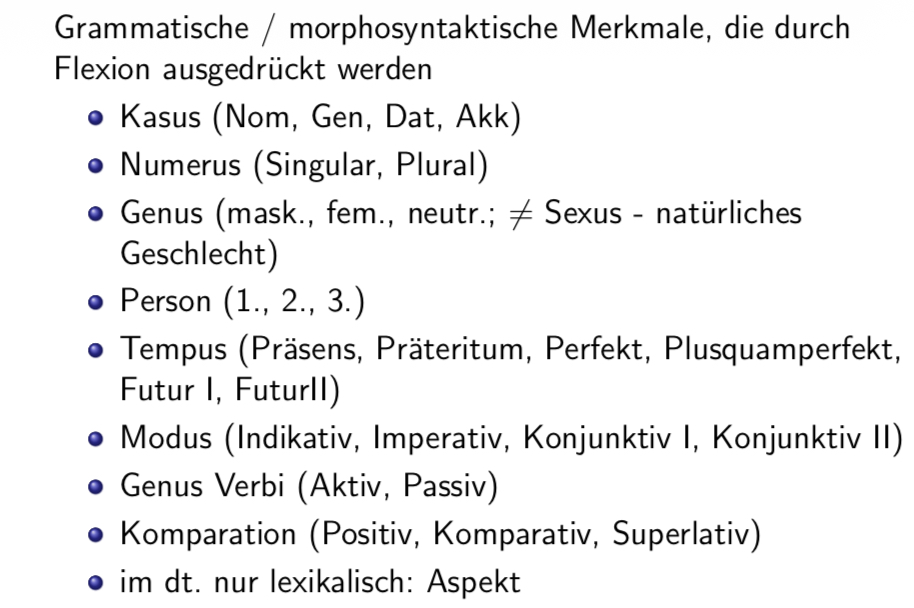

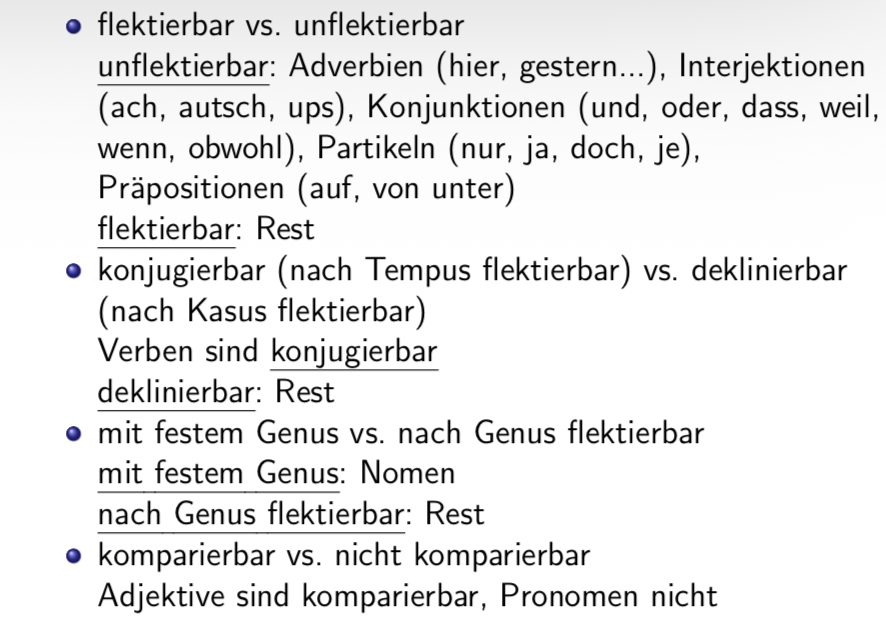

Verbalflexion

Klassifikation von Wortarten anhand von Flexion

Derivation

Derivation erfolgt durch Affigierung. Es entsteht ein neuer

Lexikoneintrag

Im Unterschied zur Flexion entsteht ein neues Lexem,

keine neue Wortform, im Unterschied zur Komposition:

Beteiligung von gebundenen, nicht-lexikalischen

Morphemen

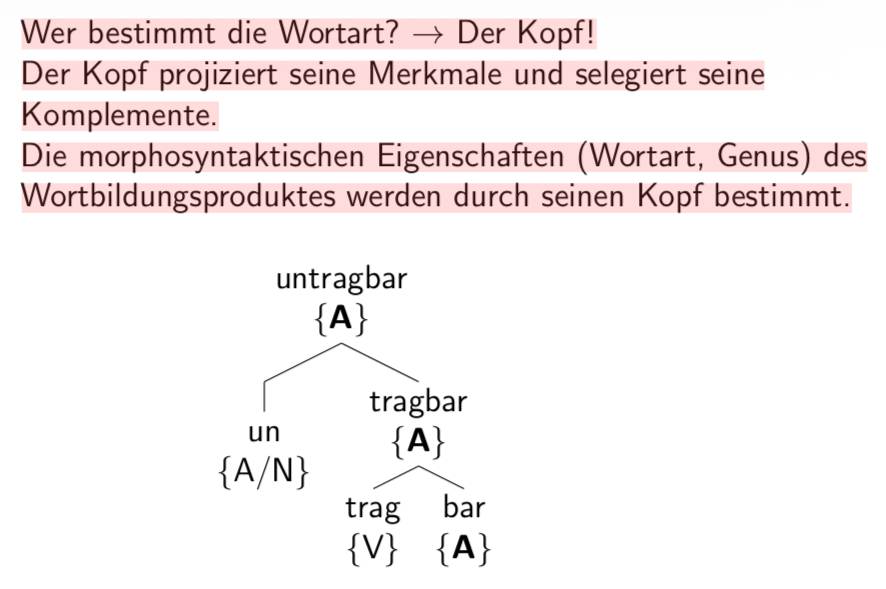

Kopf und Projektion der Wortstruktur

Wer bestimmt die Wortart? →Der Kopf!

Der Kopf projiziert seine Merkmale und selegiert seine

Komplemente.

Die morphosyntaktischen Eigenschaften (Wortart, Genus) des

Wortbildungsproduktes werden durch seinen Kopf bestimmt.

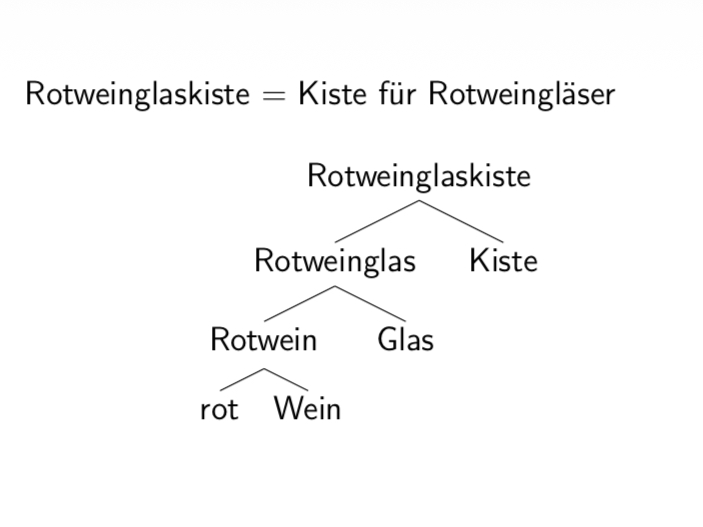

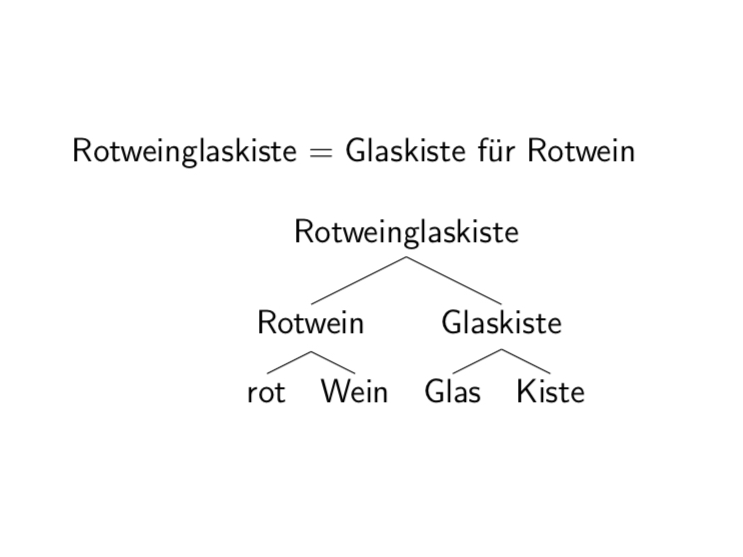

Komposition

Komposition = Wortbildung durch Kombination von

lexikalischen /(meist) freien Morphemen

Im Unterschied zur Flexion handelt es sich bei der

Komposition um einen Wortbildungsprozess (Flexion ist

Wortformbildung!)

Unterschied zur Derivation? keine Beteiligung von Affixen!

Verschiedene Kompositionstypen:

Determinativkompositum, Rektionskompositum,

Kopulativkompositum, Possessivkompositum

Strukturbäume

Strukturbäume

Begriffe

Kopf: Als Kopf wird der Teil eines Wortbildungsproduktes

bezeichnet, der die grammatischen Eigenschaften des

komplexen Wortes bestimmt.

Projektion: Projektion ist der Name f¨ ur das

Wortbildungsprodukt. Die Eigenschaften des Kopfes

werden auf das Ganze projiziert.

Kopfvererbungsprinzip: Die morphosyntaktischen

Eigenschaften des Wortes werden durch seinen Kopf

bestimmt.

Kopfparameter: Im Deutschen ist der Kopf (bei

Wortbildungen) immer rechts (Die sog.

Right-Hand-Head-Rule).

Kern: Das grundlegende Element bei Komposita.

S¨ atze und Konstituenten

Die Syntax besch¨ aftigt sich damit, wie einzelne Teile

(Morpheme) zu gr¨ oßeren Teilen (S¨ atzen)

zusammengef¨ ugt werden k¨ onnen und welche

zugrundeliegenden Regeln bestehen.

Mehrere zusammengeh¨ orende Teile bilden eine

Konstituente.

Eine Konstituente ist eine koh¨ arente Wortgruppe mit

syntaktischer Funktion und/oder Bedeutung. Einzelw¨ orter

sind ebenfalls Konstituenten.

Durch sog. Konstituententests k¨ onnen wir testen,

welche Teile eines Satzes zusammengeh¨

oren.

Ersetzung, Pronominalisierung, Weglassen, Fragen,

Koordination, Verschieben, Topikalisieren

Konstituentenklassifikation

Jedes Element ist einer Wortart zugeh¨ orig.

Jede Konstituente, die komplex ist, ist einem Kopf

zugeordnet. Dieser Kopf projiziert eine Phrase. Die

Kategorie entspricht dabei der Wortart des Kerns.

Beispiel: {Die Haustiere, Kinder, die langen

Winterabende}haben dieselbe Distribution.

Wortart der primitivsten Konstituente: Nomen.

Konstituenten mit derselben Distribution wie Nomen:

Nominalphrase.

Valenz

Einige Konstituenten binden andere Konstituenten an

sich. Sie brauchen andere Konstituenten, um im Satz

grammatikalisch richtig verwendet werden zu k¨

onnen. →Valenz

schlafen (intransitiv, einwertig) fordert ein Subjekt.

reparieren (transitiv, zweiwertig) fordert Subjekt und

Objekt.

Dasjenige Element, das eine Valenz fordert, wird als

Regens (regierendes Element) bezeichnet. Ein

abh¨ angiges Element wird als Dependens bezeichnet.

Obligatorische Konstituenten sind Argumente, solche,

die fakultativ ausgedr¨ uckt werden, Attribute.

Nicht nur die quantitative Valenz entscheidet dar¨ uber, ob

ein Satz wohlgeformt ist.

Ebenso: Kasus (bestimmte Elemente fordern bestimmten

Kasus)

Thematische Rollen (semantisch muss das Argument zum

Regens passen)

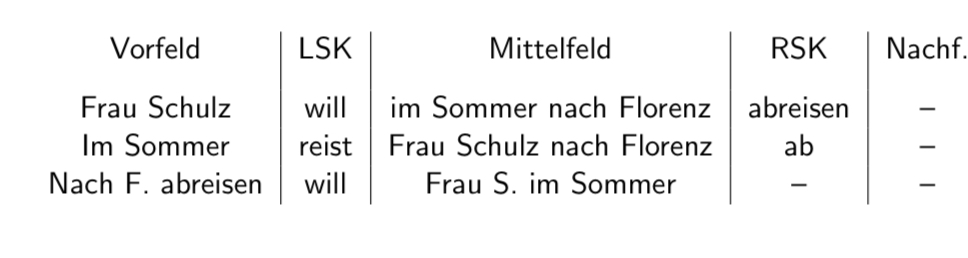

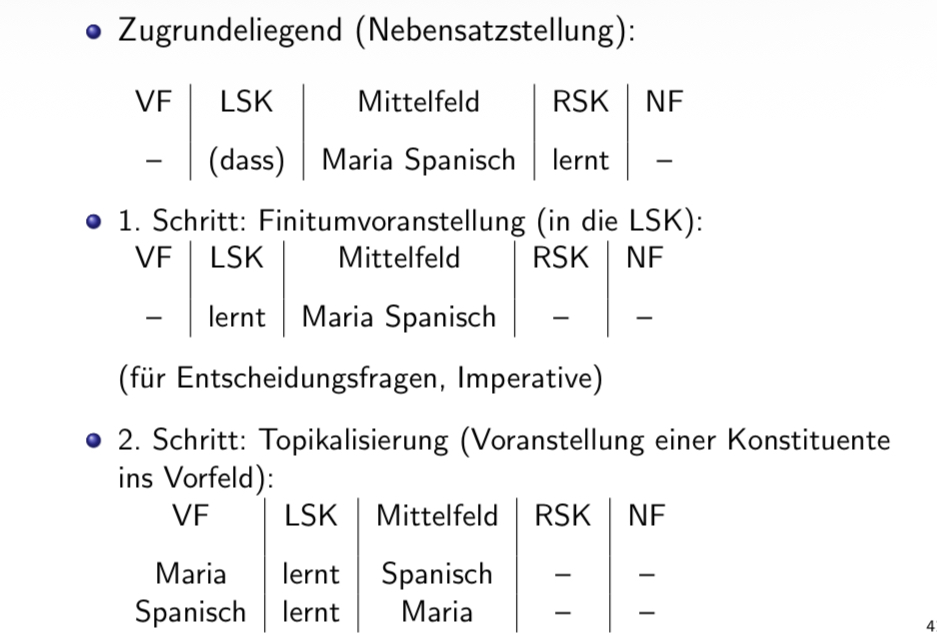

Satzklammern

Im Gegensatz zu Sprachen wie Englisch weist das

Deutsche eine Vielzahl von Wortstellungsvarianten auf.

Die Grundstellung ist daf¨ ur die Verbendstellung (nach

Drach).

Im deklarativen Hauptsatz steht das Verb an zweiter

Stelle (Verbzweitstellung oder V2-Stellung).

Das Verb markiert die Satzklammer.

Vorfeld: vor der linken Satzklammer (LSK)

Nachfeld: nach der rechten Satzklammer (RSK)

Mittelfeld: zwischen linker und rechter Satzklammer

Topologische Felder

Drach’sche Regeln

(1) a. Verb-Endstellung

Hans fragt, ob Maria Spanisch lernt.

b. Verb-Erststellung

Lernt Maria Spanisch?

c. Verb-Zweitstellung

Maria lernt Spanisch.

Diese S¨ atze sind von einem einzigen Grundmuster ableitbar.

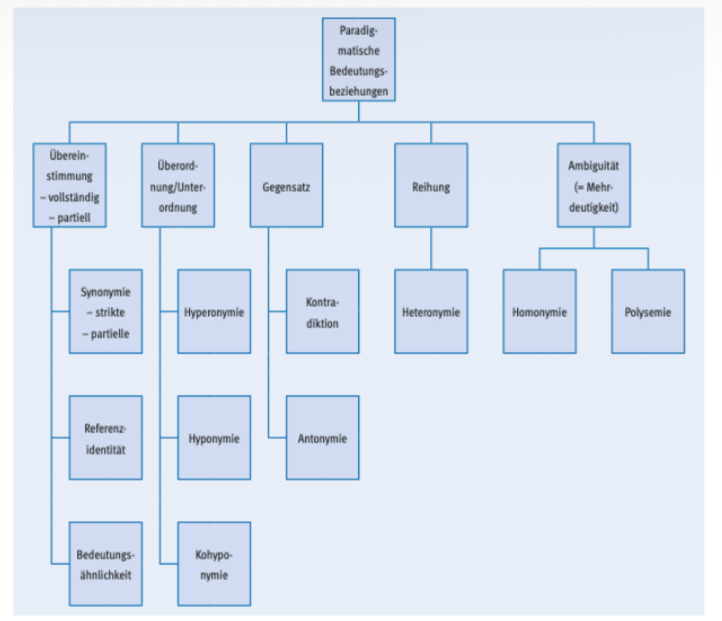

Bedeutungsrelationen

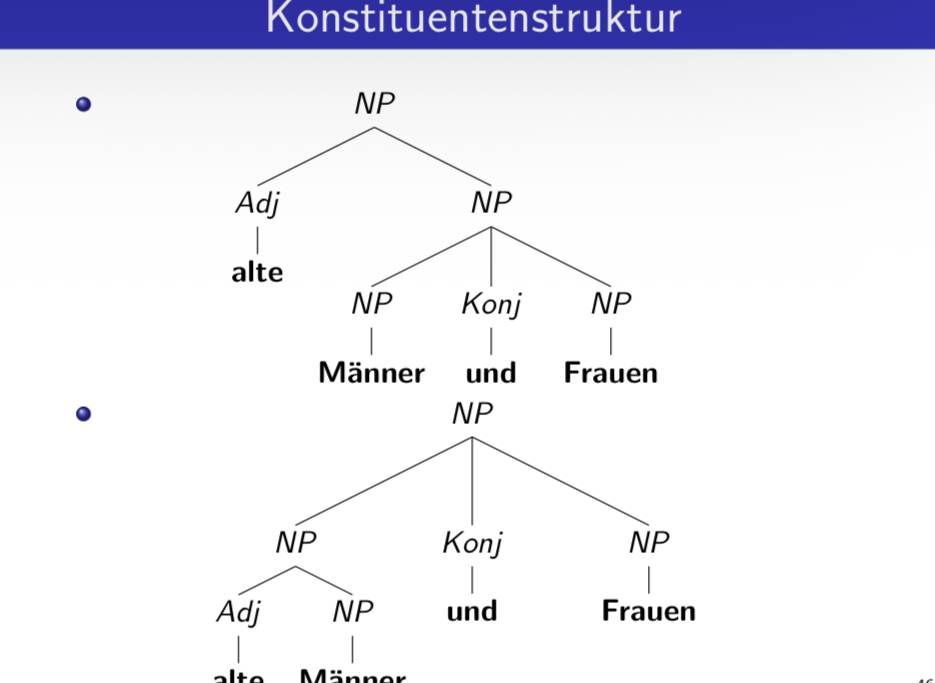

Klammerambiguit¨ at

(2) alte M¨ anner und Frauen aus Hamburg

Ebenso haben wir das Problem von Ambiguit¨ aten

angesprochen. Hier helfen Paraphrasen:

alte M¨ anner und alte Frauen

Frauen und alte M¨

anner

Solche Arten von Ambiguit¨ at gibt es auch in

mathematischen Formeln: 2 3 2 ist ebenfalls mehrdeutig

und muss mithilfe von Klammern disambiguiert werden:

alte [M¨ anner und Frauen]

[alte M¨ anner] und Frauen

Konstituentenstruktur

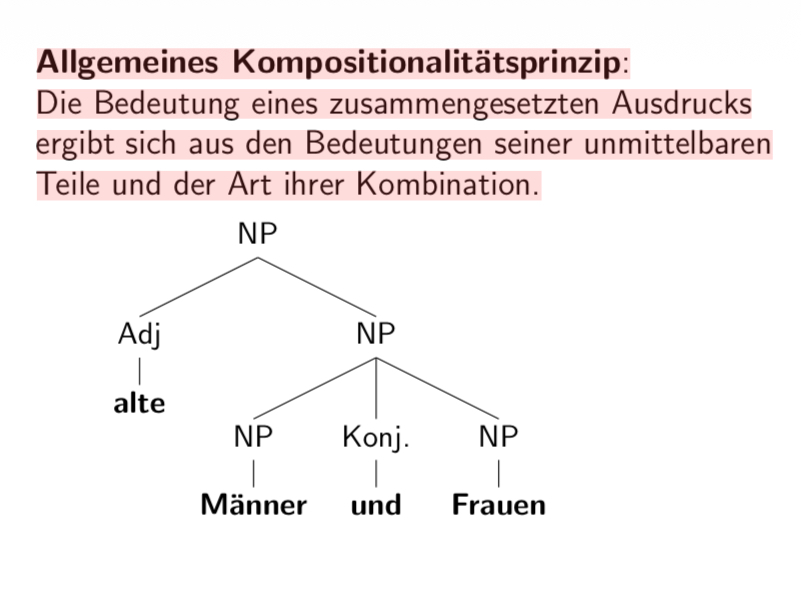

Kompositionalit¨ at

Allgemeines Kompositionalit¨ atsprinzip:

Die Bedeutung eines zusammengesetzten Ausdrucks

ergibt sich aus den Bedeutungen seiner unmittelbaren

Teile und der Art ihrer Kombination.

Bedeutungsebenen

Innerhalb der Bedeutung von sprachlichen Ausdr¨ ucken

werden mehrere Ebenen unterschieden:

Die Ausdrucksbedeutung ist die Bedeutung, die ein

Äusdruck unabh¨ angig von der Äußerungssituation hat.

Die Äußerungsbedeutung ist die Bedeutung, die ein

Ausdruck auf der Basis der Ausdrucksbedeutung abh¨ angig

von der Äußerungssituation hat.

Der kommunikative Sinn einer

Außerung ist die in der Äußerungssituation vom Sprecher intendierte Bedeutung

(auch Sprecherbedeutung).

Dein Hund hat mich gebissen.

Ausdrucksbedeutung: “Ein bestimmter Hund, der dem

H¨ orer des Satzes geh¨ ort, hat den Sprecher des Satzes zu

einem Zeitpunkt vor der Äußerungszeit gebissen.“

Äußerungsbedeutung: “Bella, der Hund von Frau

M¨ uller, hat zu einem Zeitpunkt vor dem 24.3.2003 um 16

Uhr Frederike gebissen.“

Wenn wir nicht wissen, wer tats¨ achlich der Sprecher ist,

wer der H¨ orer ist, um welchen Hund es geht und wann die

Äußerung stattfindet, verstehen wir zwar den Satz (die

Äusdrucksbedeutung), aber wir wissen nicht, was mit dem

Satz gesagt wird (Äußerungsbedeutung).

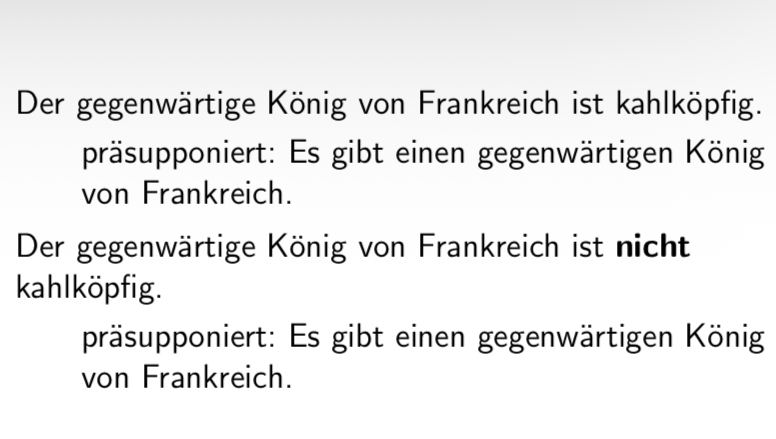

Pr¨ asuppositionen

Ein weiteres wichtiges Thema waren Pr¨ asuppositionen.

Der K¨ onig von Frankreich hat eine Glatze.

Es existiert ein K¨ onig von Frankreich. (Existenz)

Es gibt nicht mehr als einen K¨ onig von Frankreich.

(Einzigartigkeit)

Hier ist der bestimmte Artikel der

Pr¨ asupposiitonsausl¨ oser. Solche S¨ atze nennt man auch

Existenzpr¨ asuppositionen.

Neben Kennzeichnungen gibt es noch weitere

Pr¨ asuppositionsauslöser.

Faktive Verben (bereuen, sich freuen etc.),

Phrasen¨ ubergangsverben (aufh¨ oren), Partikel (wieder,

immer)

Wie teste ich, ob es eine Pr¨ asupposition gibt?

Negation! Die Pr¨ asupposition bleibt erhalten.

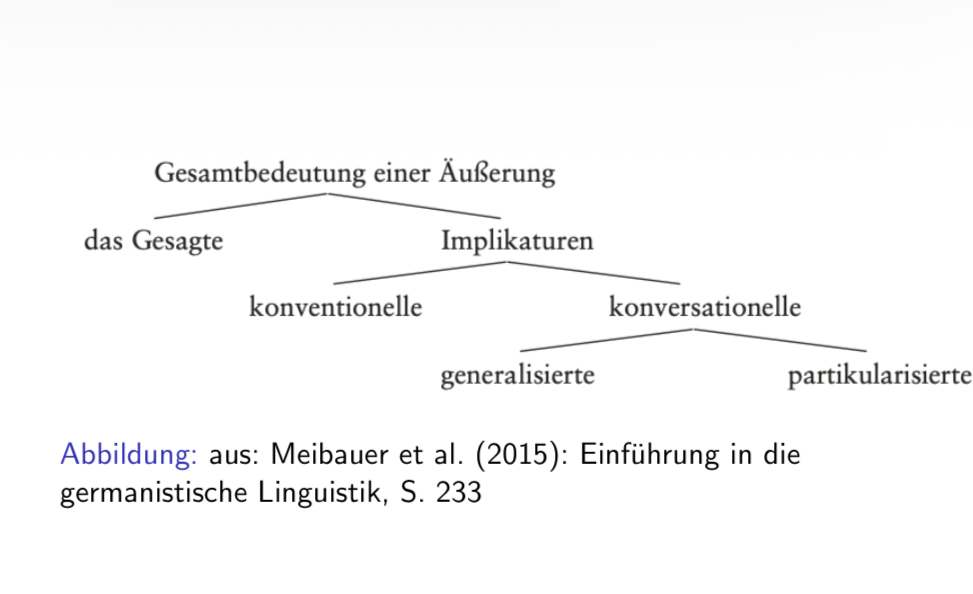

Implikatur vs. Pr¨ asupposition

Gegen¨ uber Pr¨ asuppositionen sind Implikaturen keine

notwendige Voraussetzung f¨ ur das Zustandekommen einer

Äußerungsbedeutung, sondern zusätzliche Äußerungsbedeutungen.

Paul hat drei Geschwister.

⇒Paul hat genau drei Geschwister.

Einige Dozierende kommen vorbereitet in ihre Seminare.

⇒Nicht alle Dozierende kommen vorbereitet.

Annullierbarkeit und Bekr¨ aftigbarkeit

Ebenso k¨ onnen wir Implikaturen annullieren und bekr¨ aftigen:

Paul hat drei Geschwister.

Implikatur ⇒Paul hat genau drei Geschwister.

(7) a. Paul hat drei, wenn nicht sogar vier Geschwister.

(Implikatur annulliert)

B. Paul hat drei Geschwister und nicht mehr als drei.

(Implikatur bekr¨ aftigt)

Konversationsmaximen

Weiterhin haben wir verschiedene (von Grice aufgestellte)

Konversationsmaximen diskutiert:

Maxime der Qualit¨ at (Versuche einen wahren Beitrag zu

machen!)

Maxime der Quantit¨ at (Mache deinen Beitrag so

informativ wie n¨ otig und nicht informativer als n¨ otig!)

Maxime der Relation (Sei relevant!)

Maxime der Modalit¨ at (Art und Weise) (Vermeide

Ambiguit¨ aten, unn¨ otige Ausschweifungen, etc.. Gehe

geordnet vor!)

Implikaturen

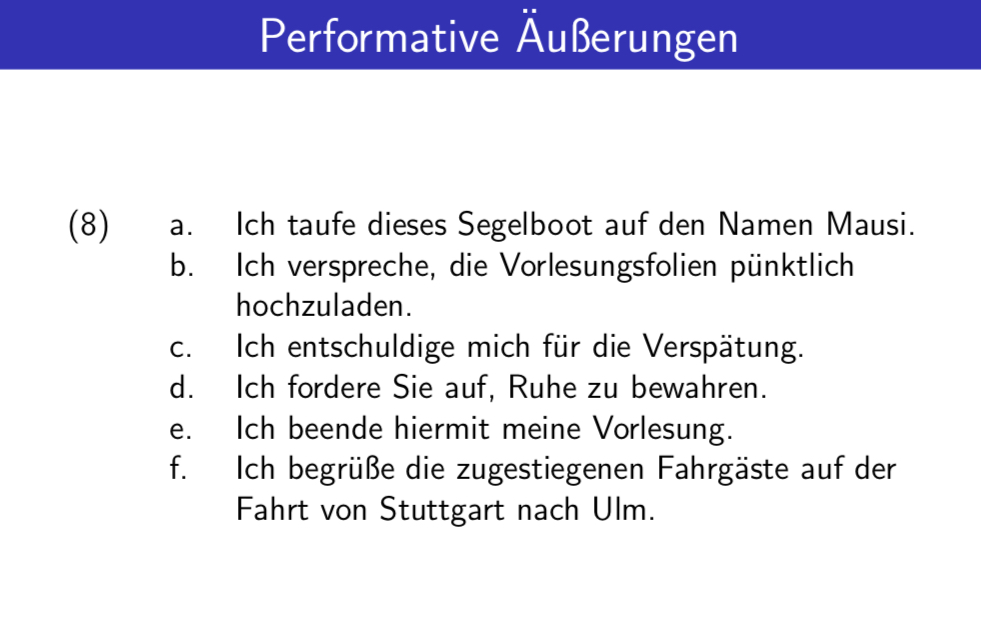

Performative Äußerungen

In Äußerungen mit Verben wie taufen, versprechen,

entschuldigen werden Handlungen vollzogen. Es handelt sich um performative Äußerungen.

Diese Äußerungen unterscheiden sich von einfachen

konstativen Äußerungen, mit denen man etwas sagt,

ohne damit explizit etwas zu tun.

Verben, die in expliziten Performativa die Handlung

bezeichnen, heißen performative Verben.

Illokution und Perlokution

Weiterhin gibt es verschiedene Arten von Sprechakten.

Der Akt, mit dem ich auf etwas Bezug nehme, heißt

propositionaler Akt.

Illokution¨ are Akte sind sprecherbezogen. D.h. der

Sprecher behauptet, tauft, verspricht, l¨ adt ein etc.

Damit ist noch nichts ¨ uber die Wirkung, Konsequenz des

Sprechakts gesagt. Wir wissen nicht, ob der H¨

orer unserer

Bitte nachkommt, ob er sie ¨ uberhaupt versteht.

Wir k¨ onnen mit Sprechakten aber auch direkt eine

Wirkung erzielen, z.B. durch Einsch¨ uchtern,

Uberzeugen,

Umstimmen etc. →perlokution¨ are Akte

Einteilung der Sprechakte

9) a.Äußerungsakt

b. Propositionaler Akt

c. Illokution¨ arer Akt

d. Perlokution¨ arer Akt

Typische Fehler

Achten Sie darauf, diese Fehler zu vermeiden!!!

Phone und Phoneme sind keine Buchstaben!

Im Deutschen k¨ onnen stimmhafte zu stimmlosen

Obstruenten werden, niemals umgekehrt!

sind keine Silben!

Nomen flektieren nicht nach Genus!