19. La puissance statistique - Echantillonnage et recrutement

1/41

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |

|---|

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

42 Terms

Collecte de données

Collecte systématique d’informations provenant de diverses sources pour répondre à des questions de recherche, tester des hypothèses et élaborer des théories psychologiques

Conduire une recherche expérimentale

Formuler des hypothèses

Choisir son flux (session, bloc, essais)

Choisir ses variables (VI, VD, confondantes / externes)

Décider du recrutement

population

échantillonnage

aléatoire

convenance

stratifié

boule de neige

critère d’inclusion et d’exclusion

stratégie de recrutement

taille d’échantillon → calcul de puissance

Échantillon

Quantité limitée d'un ensemble utilisée pour représenter et étudier les propriétés de cet ensemble

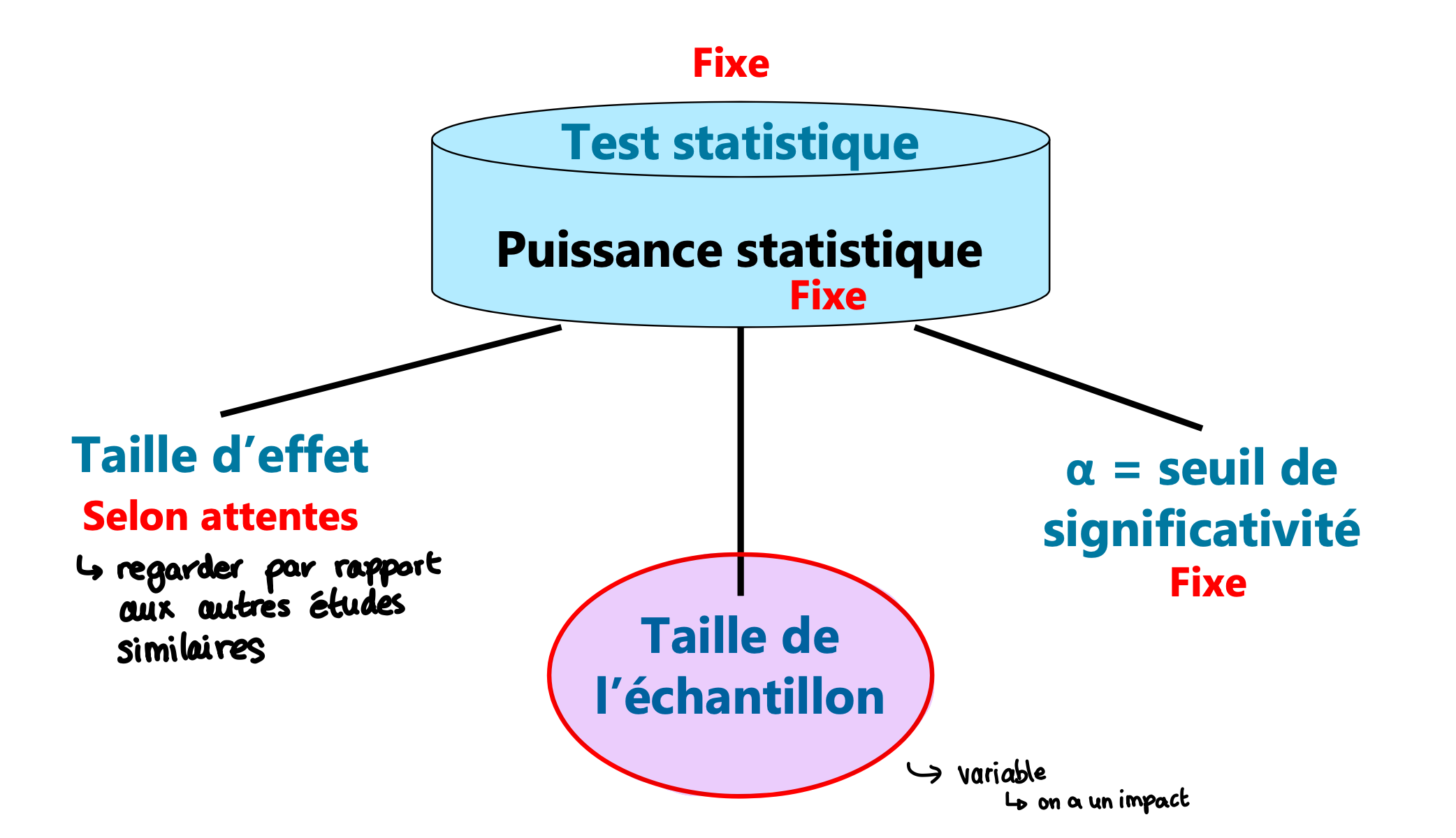

Puissance statistique

Probabilité de détecter un effet réel avec l'échantillon testé

Chance de détecter (avec notre échantillon) un effet qui existe dans la réalité

En générale mesuré en %

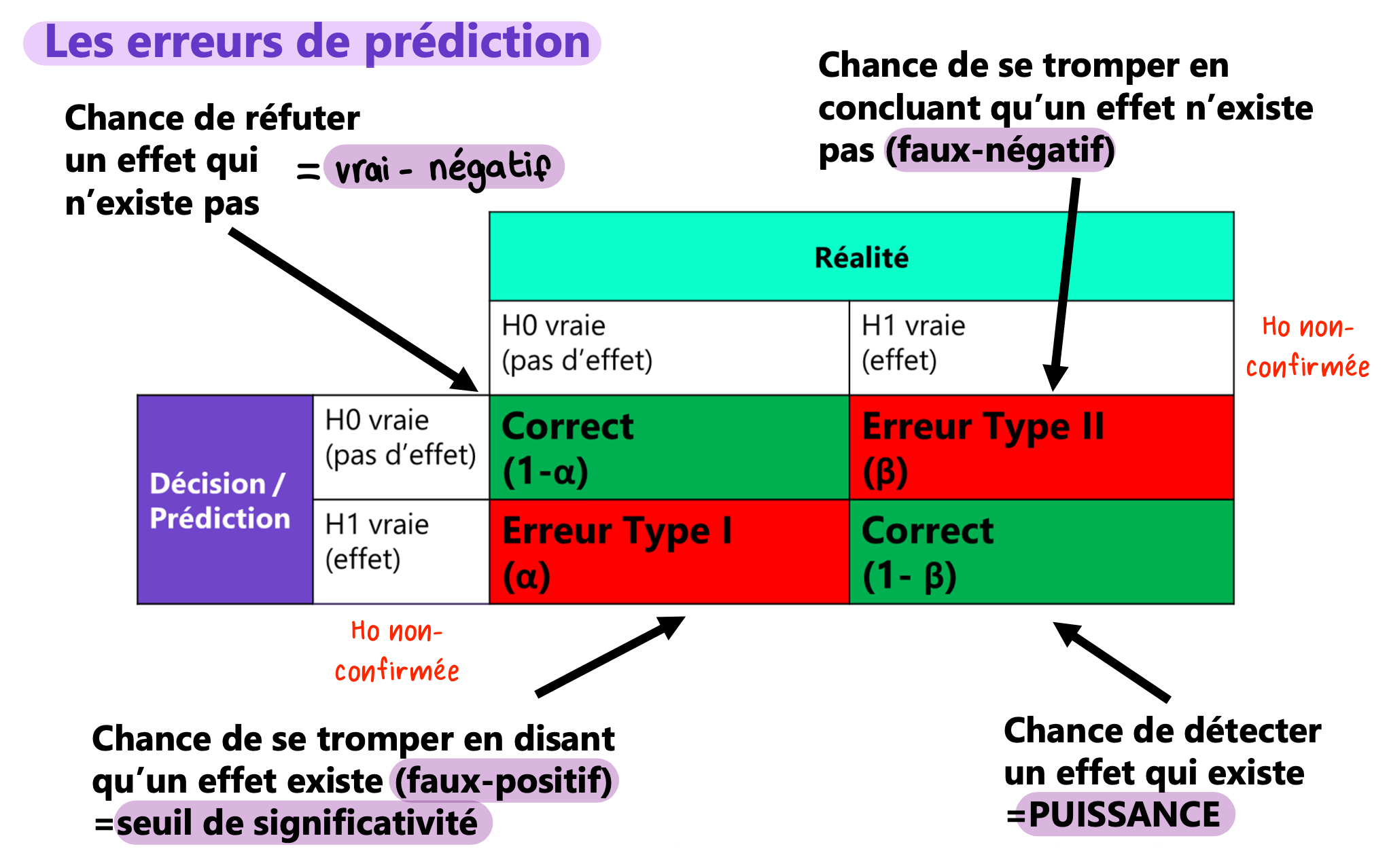

Les erreurs de prédiction

Ce sont des différences entre les valeurs prédites par un modèle et les valeurs observées.

Elles peuvent influencer la validité des conclusions d'une étude ou d'une expérience.

Faux-positif ( Erreur de type I)

Résultat positif d'un test alors qu'il n'y a pas d'effet réel, indiquant une erreur dans la conclusion

Faux-négatif (Erreur de type II)

Risque de conclure qu'un effet n'existe pas alors qu'il existe réellement

Conséquences d’une puissance trop basse

⇒ Conséquence d’un nombre insuffisant de participants

Risque de faux-négatifs (erreurs de type II)

→ une faible puissance augmente le risque de ne pas détecter un effet réel

Mauvaise estimation des effets

→ une faible puissance peut entraîner des estimations moins précises de l’ampleur de l’effet

Gaspillage de ressources

→ temps, effort et financement

Validité

→ risque d’interprétations erronées

⇒ absence de preuve ≠ preuve de l’absence

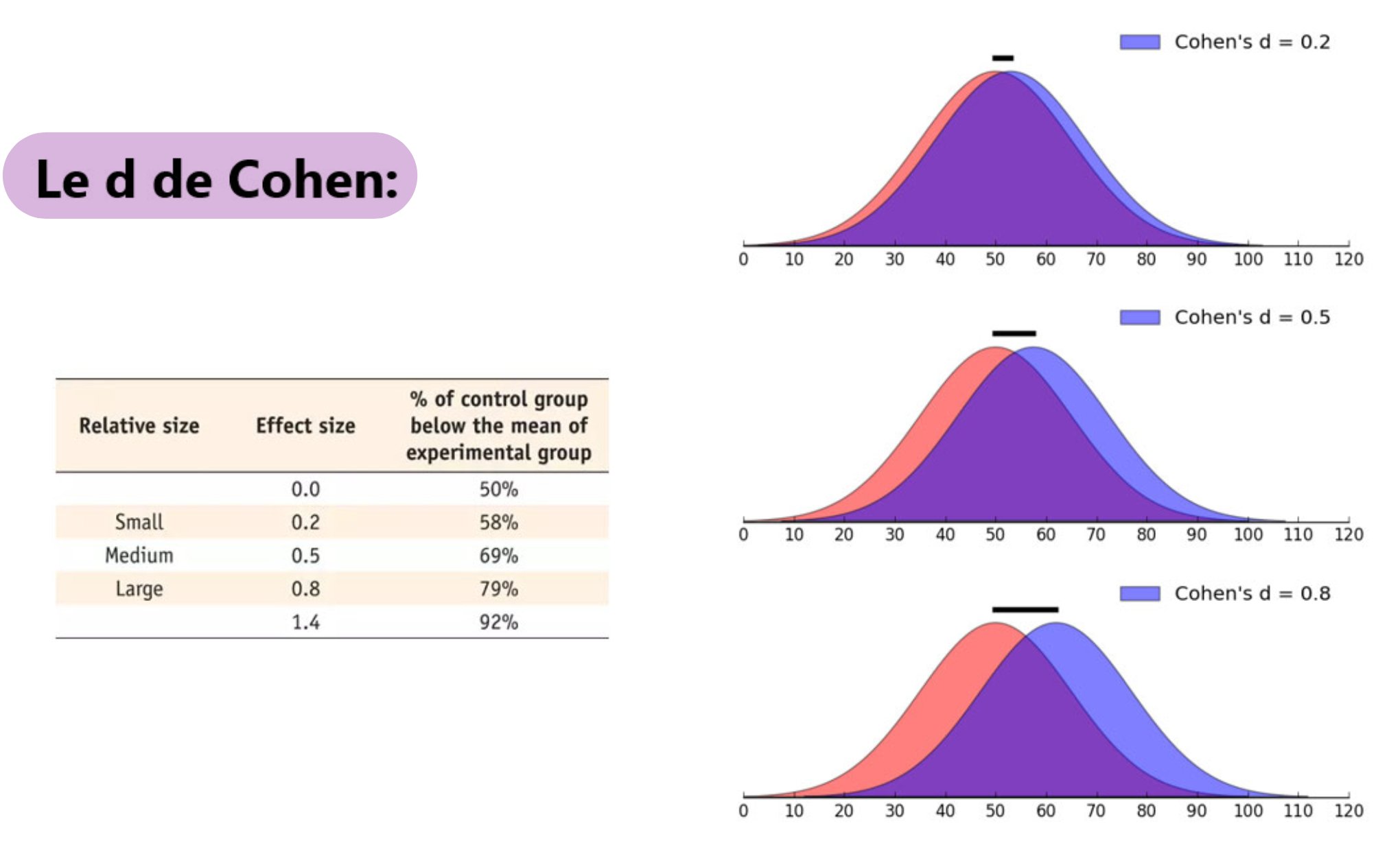

Taille de l'effet

Les effets sont plus faciles à voir si ils sont grands

Taille de lʼéchantillon

Les effets sont plus facile à voir si lʼéchantillon est grand

Seuil de signification (alpha)

Prendre le risque de monter l’alpha augmente vos chances de détecter un effet

→ généralement fixe

Type de test statistique

Certains tests sont plus puissants que d’autres pour une même situation

Variabilité des données

Moins de variabilité (moins de bruit) augmente la puissance

Quelle est la bonne puissance statistique à avoir ?

Jacob Cohen

→ 80 % = 0.8

Pourquoi déterminer l’échantillon ?

Pour s'assurer que les résultats des tests statistiques soient fiables et représentatifs de la population étudiée.

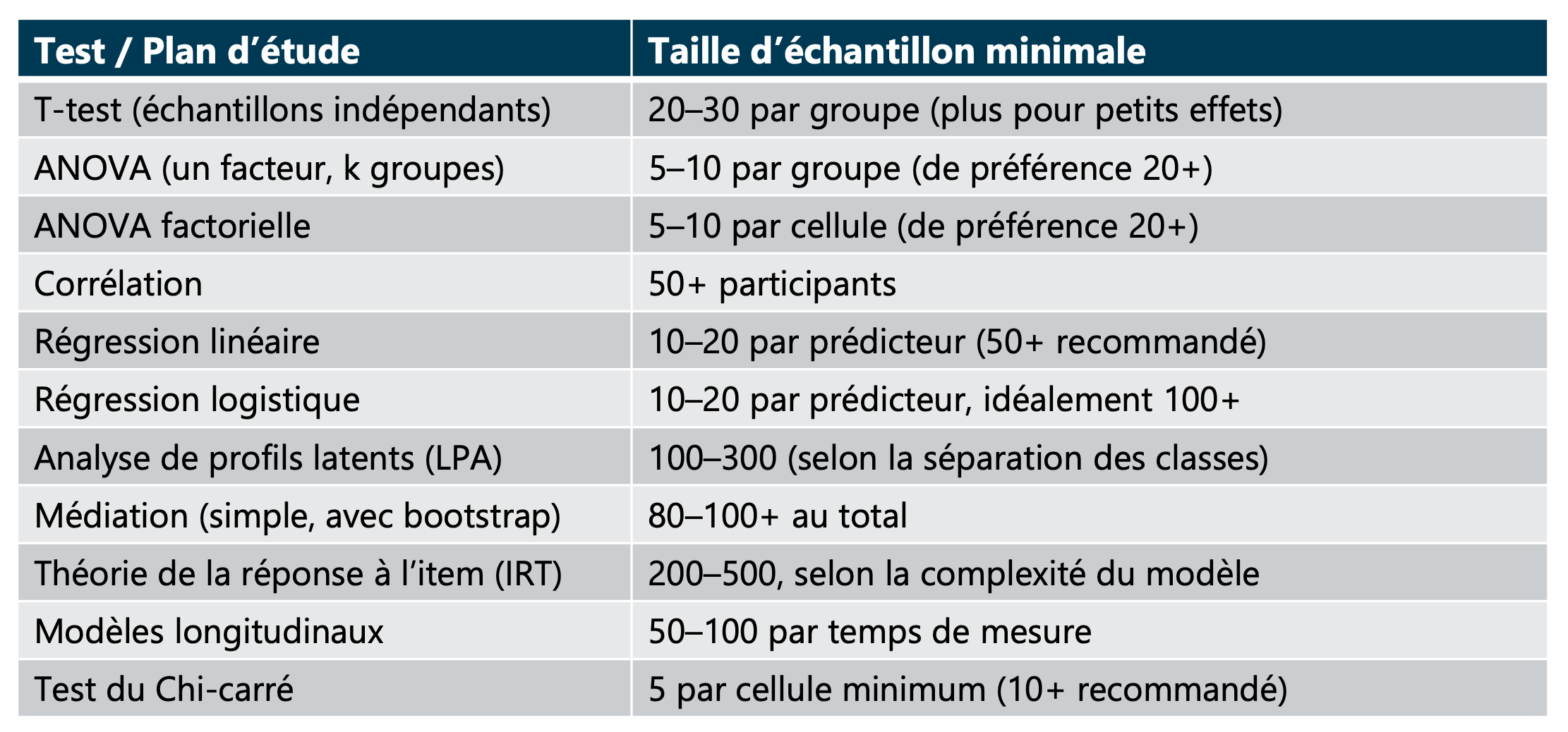

Comment déterminer l’échantillon ?

Méthode 1 : À la louche

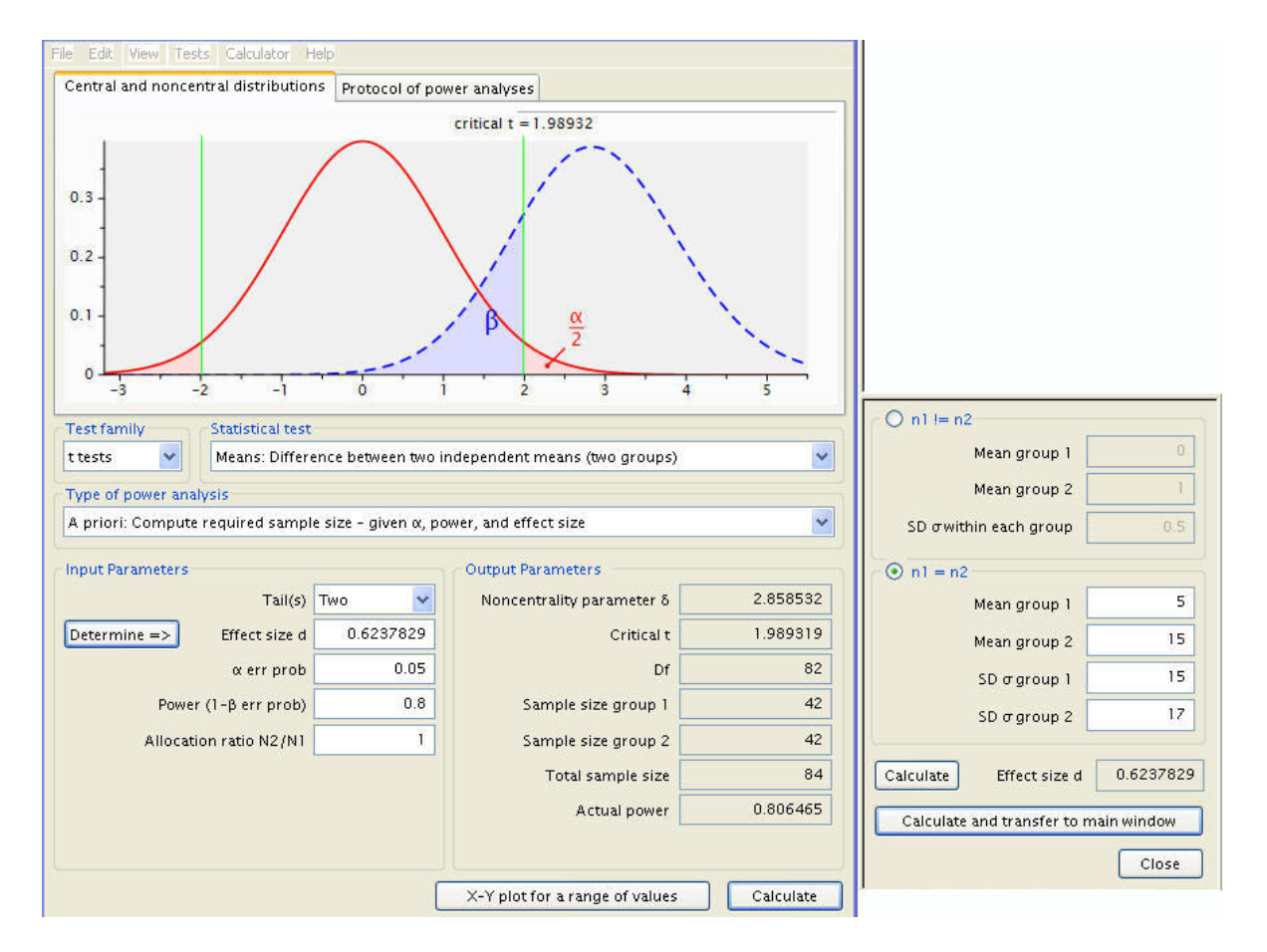

Méthode 2 : L’analyse de puissance

a posteriori

→ méthode statistique utilisée pour déterminer puissance que l’on a dans une étude (= chance de détecter un effet qui existe)

a priori

→ permet de déterminer la taille d’échantillon nécessaire afin de détecter un effet avec une probabilité donnée (80% de Cohen)

⇒ nécessite d’estimer les tailles d’effet

utilisation de G*Power

Déterminer la taille d’effet a priori

Indices les plus fréquents → le d de Cohen

Précaution : partir du principe que l’effet est très petit

→ peut nous donner de très grands N (taille d’échantillon)

Observer les recherches antérieures

méta-analyses ? études avec concepts similaires ?

→ jamais ce que nous cherchons vraiment

Prendre la voie milieu (taille d’effet moyen)

Considérer la faisabilité et la signification pratique

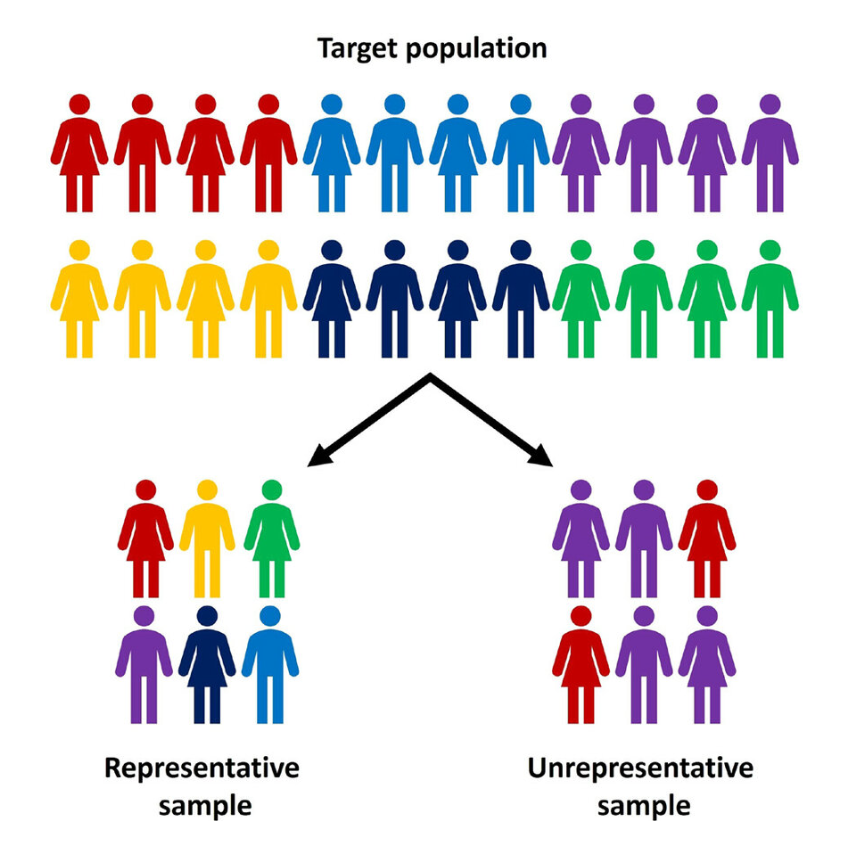

Généralisation

→ Possibilité d'étendre les résultats d'un échantillon à la population cible, voire à d'autres populations similaires.

vision stricte

→ les résultats ne sont généralisables qu’à la population avec des caractéristiques identiques à l’échantillon

vision large

→ les effets observés ne sont pas spécifiques à l’échantillon étudié mais applicables à une plus large population

Représentativité

Degré auquel un échantillon reflète fidèlement les caractéristiques de la population d'intérêt

Un échantillon représentatif contient une distribution des variables clefs similaires à la population cible

âge

genre

niveau socio-économique

traits psychologiques

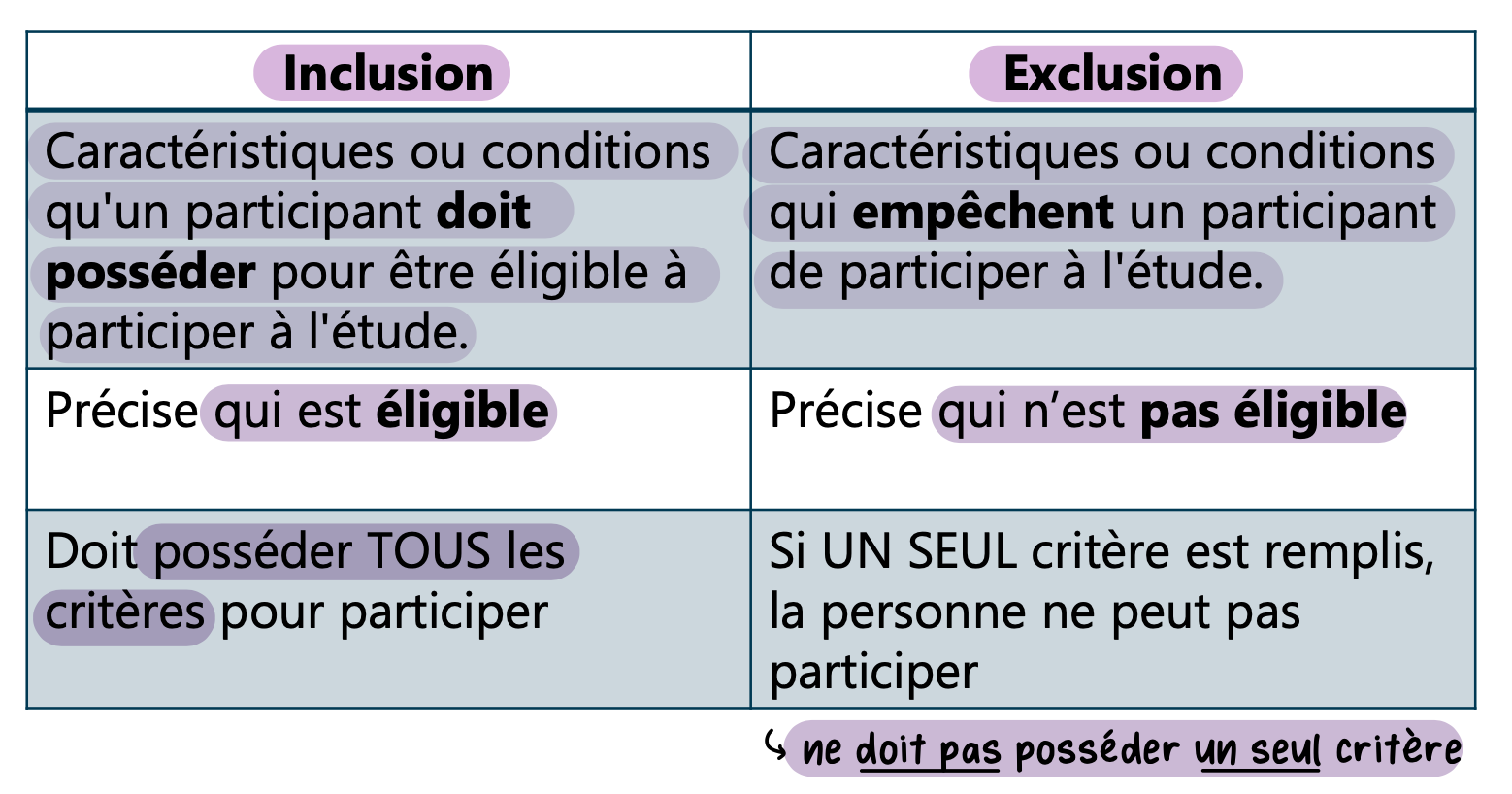

Les critères d’inclusion et d’exclusion

Ce sont les caractéristiques définissant qui peut ou ne peut pas participer à une étude.

Ils garantissent que l'échantillon est représentatif et que les résultats sont pertinents pour la population ciblée.

Critères d'inclusion

Caractéristiques ou conditions qu'un participant doit posséder pour être éligible à participer à l'étude

Précise qui est éligible

Doit posséder tous les critères pour participer

Critères d'exclusion

Caractéristiques ou conditions qui empêchent un participant de participer à l'étude

Précise qui n’est pas éligible

Si un seul critère est rempli, la personne ne peut pas participer à l’étude

Le participant ne doit pas posséder un seul critère

Techniques d’échantillonnage

méthodes probabilistes

aléatoire simple

aléatoire systématique

stratifié

en grappes (cluster)

méthode non-probabilistes

de commodité / convenance

accidentel

raisonné / intentionnel

en boule de neige

Echantillonnage Probabiliste

Chaque individu de la population a les mêmes chances dʼêtre sélectionnés

Echantillonnage Non-Probabiliste

Pas tous les individus de la population ont les mêmes chances dʼêtre sélectionnés

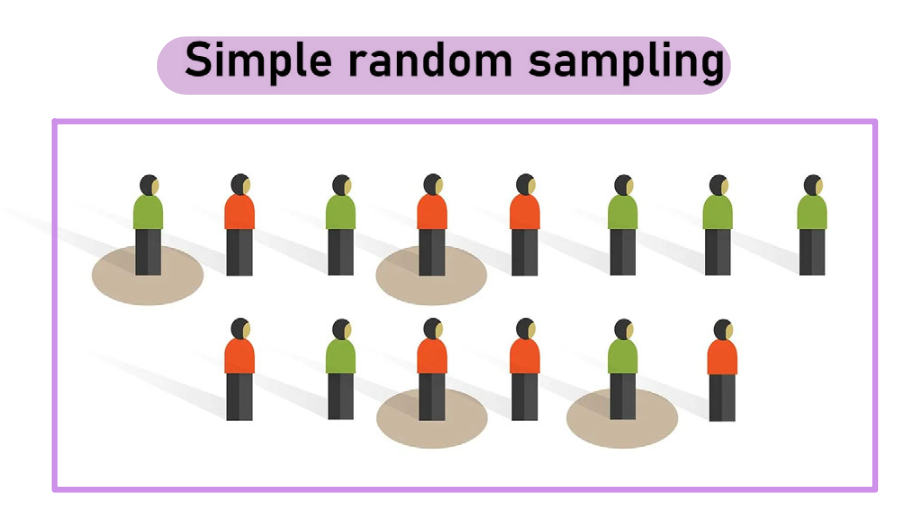

Echantillonnage aléatoire simple

Chaque individu de la population a une chance égale dʼêtre sélectionné via un tirage au sort ou un générateur de nombres aléatoires

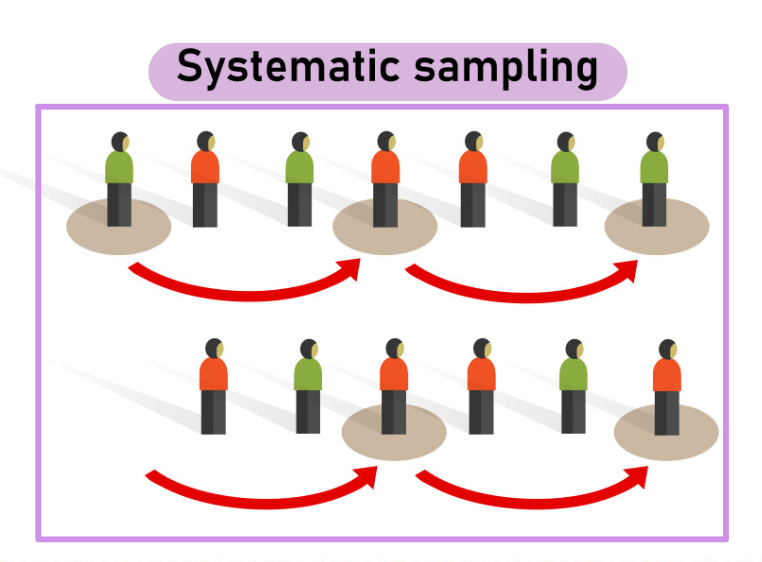

Echantillonnage aléatoire systématique

On sélectionne les participants à intervalles réguliers dans une liste ordonnée.

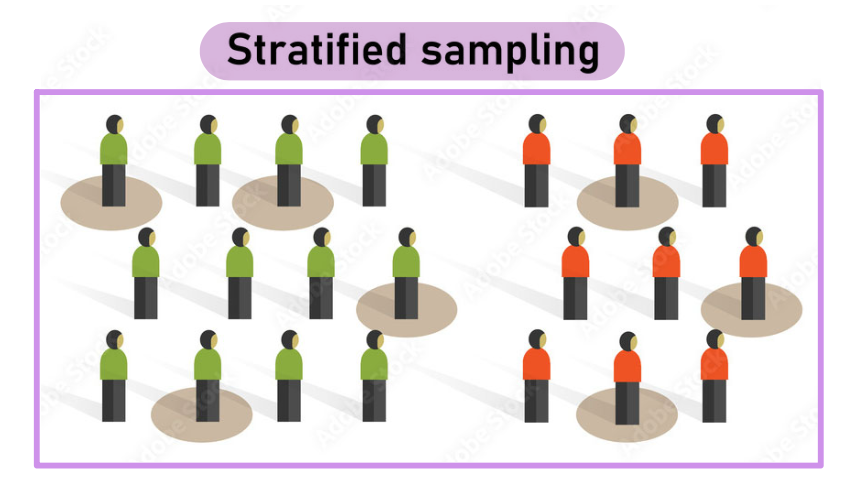

Echantillonnage stratifié

La population est divisée en sous-groupes homogènes (strates) selon une variable que lʼon considère comme importante (variable externe).

Puis un échantillon est tiré aléatoirement dans chaque strate de façon proportionnelle.

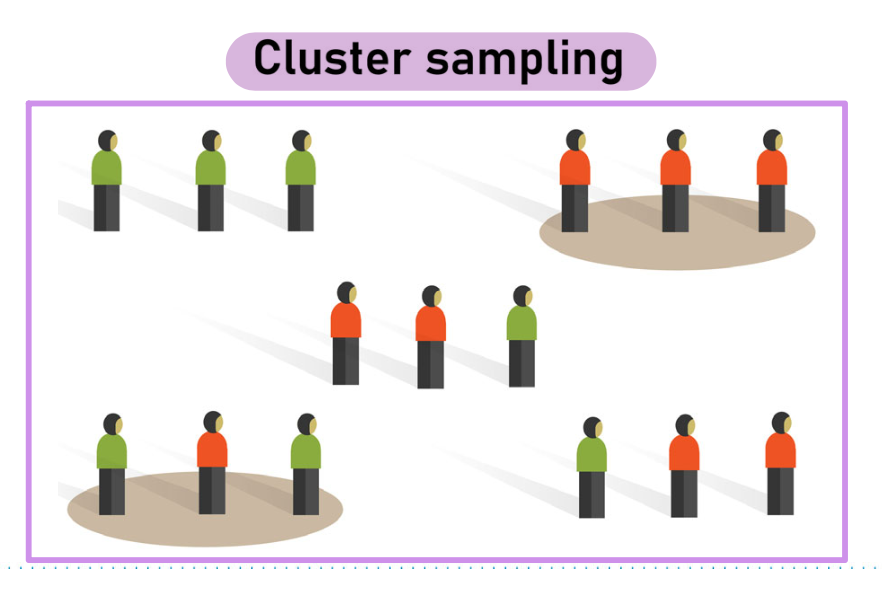

Echantillonnage en grappes (cluster)

Plutôt que de sélectionner des individus directement, on choisit des groupes entiers (grappes/cluster) de manière aléatoire, puis on teste tous les membres de ces groupes.

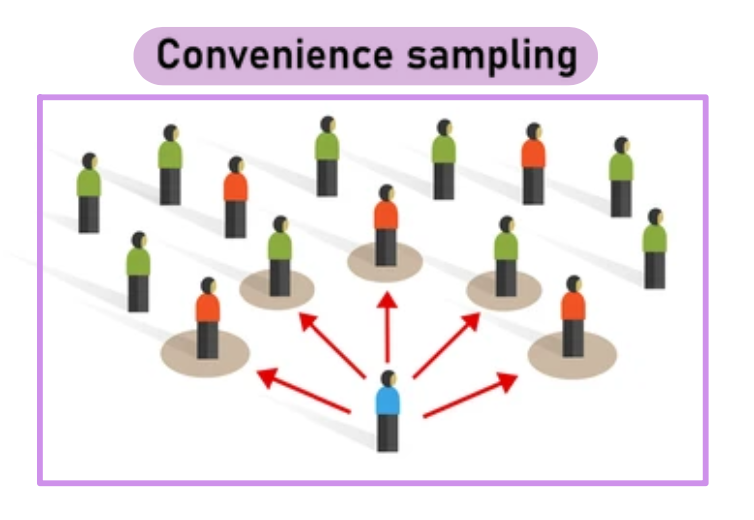

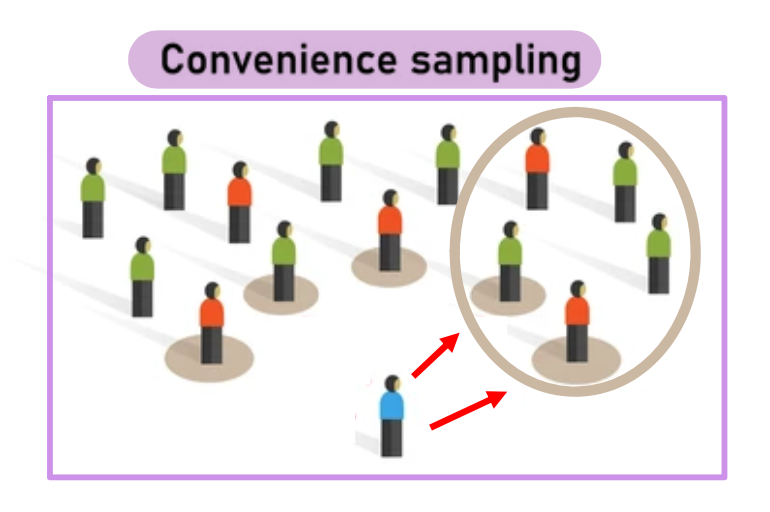

Echantillonnage de commodité / Convenance

On sélectionne les participants qui sont facilement accessibles, sans tirage aléatoire

Echantillonnage accidentel

Les participants sont sélectionnés selon ceux qui se présentent spontanément, sans planification

Echantillonnage raisonné / Intentionnel

Les participants sont sélectionnés selon des critères spécifiques liés aux objectifs de lʼétude.

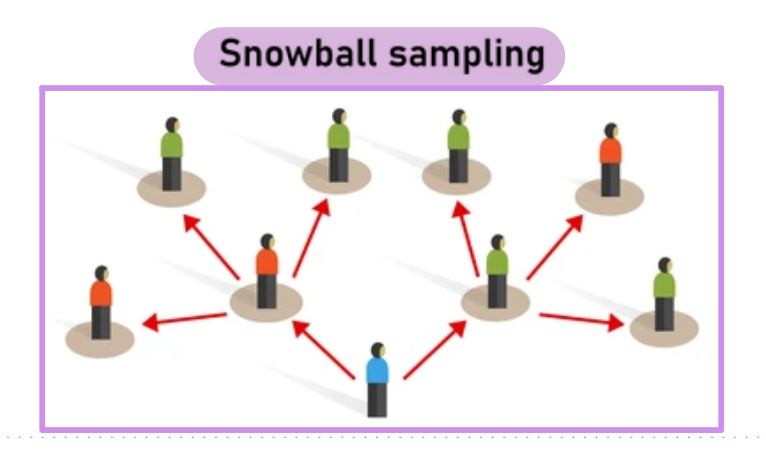

Echantillonnage en boule de neige

On commence par recruter un petit groupe de participants qui vont ensuite recommander dʼautres participants de leur réseau

Stratégies de recrutement

Par contact direct

Par publicité

Par réseau

Par plateforme de recrutement

Recrutement par contact direct

Les chercheurs contactent directement les participants (téléphone, lettre, e-mail, en personne).

Seule méthode pour les échantillonnages probabilistes: on ne contacte que ceux qui sont sorti sur la liste de notre échantillonnage (randomizé ou semi-randomizé)

La sélection se fait selon des critères précis, décidés en amont

Dans ce cas, lʼattrition (→ perte progressive de participants) est particulièrement problématique (enrôlement facile puis les gens y réfléchissent, peu de remplacement possible)

Recrutement par publicité

Affiches & Flyers : Placés dans des cafétéria, hôpitaux ou lieu de passage

Annonces en ligne : Publications sur des sites web, forums ou plateformes spécialisées

Biais de sélection 1: selon lʼendroit on touche une classe de participants seulement

Biais de sélection 2: ceux qui répondent ont des caractéristiques particulières

Recrutement par réseau

Le recrutement se fait via des contacts personnels ou professionnels

On peut encourager la diffusion à dʼautres réseaux

Echantillonnage « en boule de neige »

Recrutement via des collègues, conférences ou listes de diffusion.

Implication de plus en plus fréquentes des réseaux sociaux

Biais de sélection important

Recrutement par plateforme de recrutement

Plateformes de crowdsourcing permettant de recruter rapidement des participants en ligne

Services comme :

Amazon Mechanical Turk (Mturk)

Prolific

Qualtrics Panels

Les participants sont rémunéré (budget!)

Biais de sélection important

On accède à des « participants professionnels »

Biais potentiels dans les résultats

Attrition

La perte progressive de participants au cours dʼune étude, en particulier dans les recherches longitudinales

→ taux d’attrition = 1 - taux de rétention

Abandons (drop-outs)

Les cas de participants quittant volontairement lʼétude à un moment donné

Signification de l’attrition / l’abandon

Votre étude nʼest pas assez attractive (Trop longue? Trop difficile? Pas assez rémunérée?)

Votre étude a un problème intrinsèque (Trop stressante ou émotionnelle? Trop intrusive? Les participants se sentent rabaissé?)

Conséquences de lʼattrition / lʼabandon

Echantillonnage probabiliste → lʼéchantillon nʼest plus dû au hasard (les personnes qui arrêtent ou restent dans lʼétude partagent entre elles des caractéristiques communes)

Pertes de données utilisables