chapitre 6 - conformisme & obéissance

1/33

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

34 Terms

Le conformisme de Solomon Asch (1907-1996)

influence normative et influence informative (Asch)

“groupthink” (Janis)

un changement de comportement ou de croyance à partir d’une pression implicite de groupe, adoption du point de vue majoritaire

majorité quantitative

→ détient son pouvoir du nombre même de ses adhérents

“quantité” → majorité à être majoritaire

majorité qualitative

→ détient son pouvoir de la compétence, son prestige, son autorité, légitime ou non

“qualité” → minoritaire à être majoritaire

→ conformité avec des normes (majoritaires) préexistantes

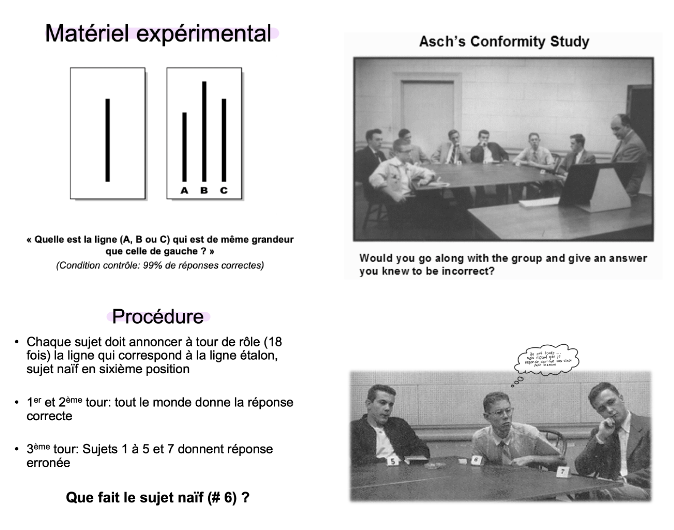

L’effet Asch (1951)

→ étude très importante pour la discipline

hypothèse

l’individu émet un jugement contraire au bon sens lorsque la pression (implicite) du groupe est suffisamment élevée

situation expérimentale

sept sujets réunis autour d’une table (un sujet naïf et six comparses)

jugements perceptifs « publics »

résultats

37% de réponses conformistes (en absence de pressions explicites)

nombreuses réplications de l’effet

→ un tiers des gens prêt à se conformer pour ne pas dévier de la position majoritaire

⇒ Pouvoir de la majorité

Variations de l’effet Asch

Deux sujets naïfs dans un groupe de 8 (placés en position 4 et 8) (Asch, 1955) à

→ taux de conformisme : 10%

un sujet naïf et un compère donnant la réponse correcte (Asch, 1955)

→ taux de conformisme: 5%

sujet naïf et compère avec lunettes épaisses donnant réponses correctes (Allen & Wilder, 1971) → le contexte ayant changé, ce changement pourrait être expliqué en partie par un changement de normes sociales : “c’est acceptable d’être différent”

→ taux de conformisme négligeable

Explications du conformisme

influence normative

influence informative

Influence normative

motivation à se faire accepter, apprécier par le groupe. Suivisme de la norme du groupe, juste ou fausse, comme signe de loyauté

motivation à éviter la déviance, la différence. Celle-ci peut entraîner le rejet, la marginalisation, ou la sanction

→ conformisme = Stratégie de reconnaissance

Influence informative

l’influence majoritaire génère de l’incertitude quant à la validité de ses opinions

l’incertitude est désagréable, reflète un conflit intérieur

donc: validation sociale par la comparaison de ses opinions

→ conformisme = stratégie de réduction de l’incertitude

Résistance au conformisme

• un animité de la majorité comme facteur essentiel du conformisme

lorsqu’une personne reçoit du support social, elle est plus à même de manifester ses vraies opinions, attitudes, croyances, et de résister à l’influence de la majorité

le support social peut être :

une personne qui a la même opinion

une personne qui n’est pas d’accord avec la majorité

→ amène à la résistance

Les « indépendants »

ont confiance en leur propre perception

manifestent un retrait psychologique par rapport à la situation et à la pression du groupe

se caractérisent par un doute qu’emporte finalement leur propre jugement

→ c’est une description situationnelle, et non pas une explication personnologique !

Les « conformistes »

se soumettent à la majorité de peur des conséquences que pourrait entraîner la désobéissance

suivent la majorité parce que son unanimité plaide en faveur de son exactitude

→ c’est une description situationnelle, et non pas une explication personnologique !

Bilan des études de Asch

les études d’Asch sont pertinentes autant pour l’analyse du conformisme que de la résistance et de la rébellion

une minorité s’est conformée, une majorité a résisté

il faut tenir compte simultanément des dynamiques de dépendance et d’indépendance qui ont chacune leurs dynamiques et motivations particulières

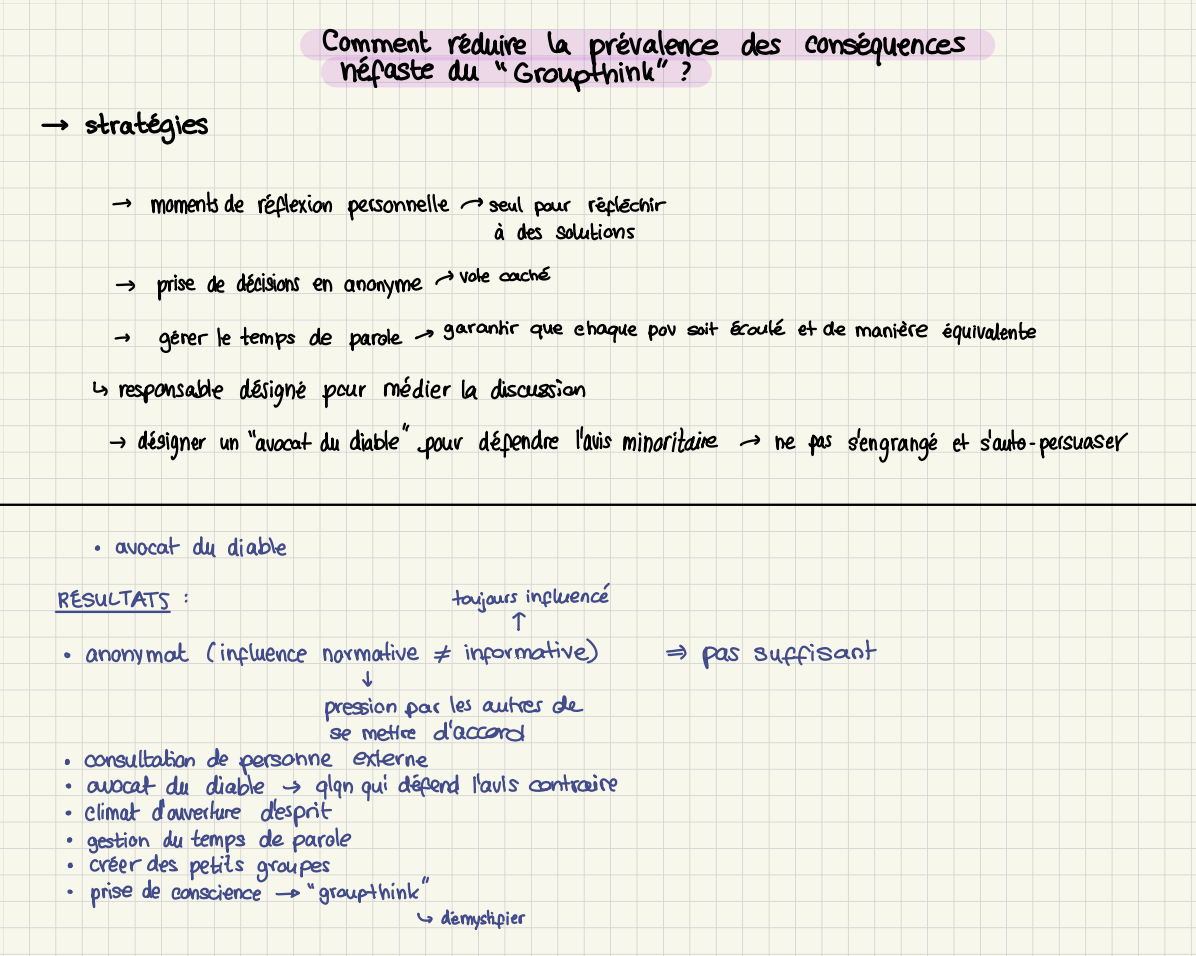

« Groupthink » (Janis, 1971)

une forme de pensée collective qui néglige l’existence d’alternatives

suppression de toute différence d’opinion dans un groupe qui doit prendre une décision

s’applique notamment aux groupes puissants, aux « experts »

“echo chamber”

→ une seule vision des choses

on ne sait pas qu’une autre réalité existe

Formation du groupthink

Conditions d’émergence du groupthink

risques :

niveau de stress élevé

→ décisions importantes

un leader puissant

cohésion élevée du groupe

→ groupe isolé de points de vues contraires

manque de procédures de prise de décision

→ qui donnent une place aux idées alternatives

Symptômes (Janis, 1977) – groupthink

illusion d’invulnérabilité, optimisme excessif

→ convaincu par notre décision

surestimation de la moralité et du pouvoir du groupe

rationalisation, justification des décisions

illusion d’unanimité

pression au conformisme, ridiculisation de membres non-conformes

image stéréotypée du groupe adversaire

Conséquences – groupthink

décisions collectives erronées

manque de considération d’alternatives

manque d’évaluation des risques

manque de recherche d’informations

traitement de l’information sélectif

Exemple de groupthink - Poutine et les symptômes du groupthink dans l’invasion de l’Ukraine

illusion d’invulnérabilité, optimisme excessif

attentes de succès militaire irréalistes

→ pensait avoir du succès rapidement

sous-estimation des réactions occidentales

surestimation de la moralité du groupe

«Mission historique pour rétablir la grandeur de la Russie»

taille

importance / puissance

rationalisation, justification des décisions (après coup)

«Libérer l’Ukraine des Nazis et des drogués»

«Se défendre contre la menace occidentale»

illusion d’unanimité

opinions alternatives dangereuses

→ les personnes pas d'accord ne s'exprime pas par peur des répercutions

pression au conformisme , ridiculisation de membres non-conformes

ridiculisation et humiliation publique d’opinions contraires

image stéréotypée du groupe adversaire

intergroupe : Ukrainiens menaçants, violents, agressifs

intragroupe : Traîtres russes, dissidents, exilés en Occident

Discussion du conformisme et du groupthink

dans les sociétés occidentales, le conformisme a une connotation « péjorative », mais :

on peut se faire influencer parce qu’on est convaincu (sans conscience d’avoir tort)

l’uniformité d’un groupe peut être bénéfique (efficacité, force du groupe)

→ prise de décision

IMPORTANT :

le «groupthink« ne doit pas servir à déresponsabiliser les membres du groupe

ceux-ci maintiennent un pouvoir décisionnaire important pour atteindre un objectif précis, et restent donc responsables de leurs actes

→ responsabilité individuelle

conformisme ⇒ efficacité

L’obéissance de Stanley Milgram

→ soumission à l’autorité

l’obéissance comme réponse à une tentative d’influence de la part d’une source investie d’autorité

rapport de pouvoir entre subordonné et autorité : pression explicite à la conformité

Milgram (1961 / 1974) : apprentissage et chocs électriques

tentative d’explication des mécanismes psychologiques ayant rendu possible l’holocauste

les principes de base de nos sociétés s’opposent (généralement) à la torture

le paradigme expérimental de Milgram demande aux sujets de torturer autrui

le paradigme précise les conditions sociales qui amènent les gens à torturer autrui

→ donc le contexte et pas les conditions psychologiques d’un individu

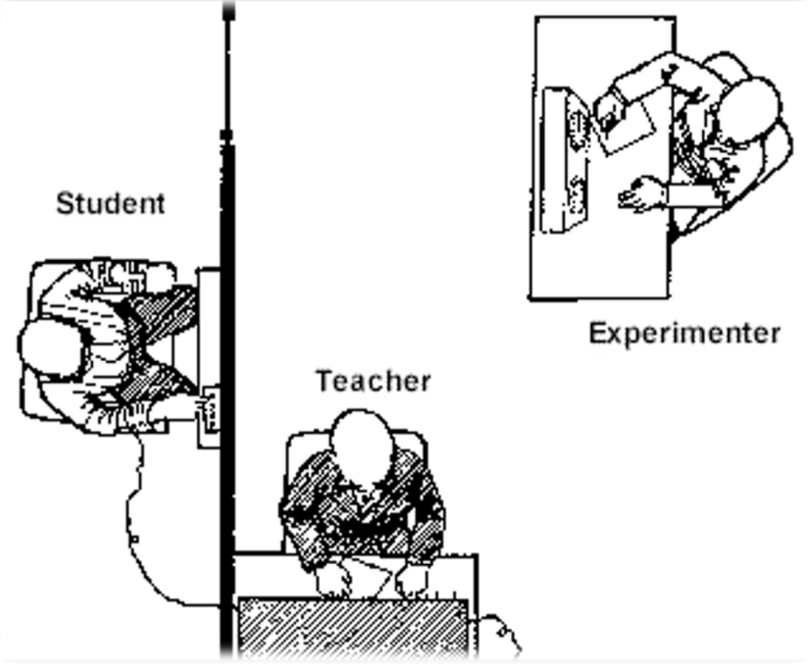

Procédure – apprentissage et chocs électriques

un vrai participant (« l’enseignant ») doit faire mémoriser une liste de paires de mots à un « élève » (en réalité un compère)

chaque erreur, il doit donner à « l’élève » un choc électrique (en réalité il n’y a pas de courant)

chaque choc est d’intensité croissante, de 15 V à 450 V

suivant les conditions, «l’enseignant » entend, voit ou touche sa victime

fois que « l’enseignant » (le participant) hésite ou veut arrêter, l’expérimentateur (l’autorité scientifique en blouse grise) dit au participant

‘Please continue’, ‘please go on’

‘The experiment requires that you continue’

‘It is absolutely essential that you continue’

‘You have no other choice, you must go on

→ 1-3 : incitation explicite

→ 4 : ordre explicite

l’élève commence à crier, et à 150 V dit qu’il veut arrêter. A 300 V il ne réagit plus, comme s’il était mort

Principe du paradigme expérimental – apprentissage et chocs électriques

amener des gens tout-venant à administrer des chocs électriques à un « innocent » au nom d’une autorité (scientifique)

questions:

combien de personnes vont jusqu’à donner les chocs maximaux (mortels) de 450 volts?

quelles sont les conditions qui permettent de rompre l’obéissance à l’autorité ?

→ variations dans le degré d’obéissance

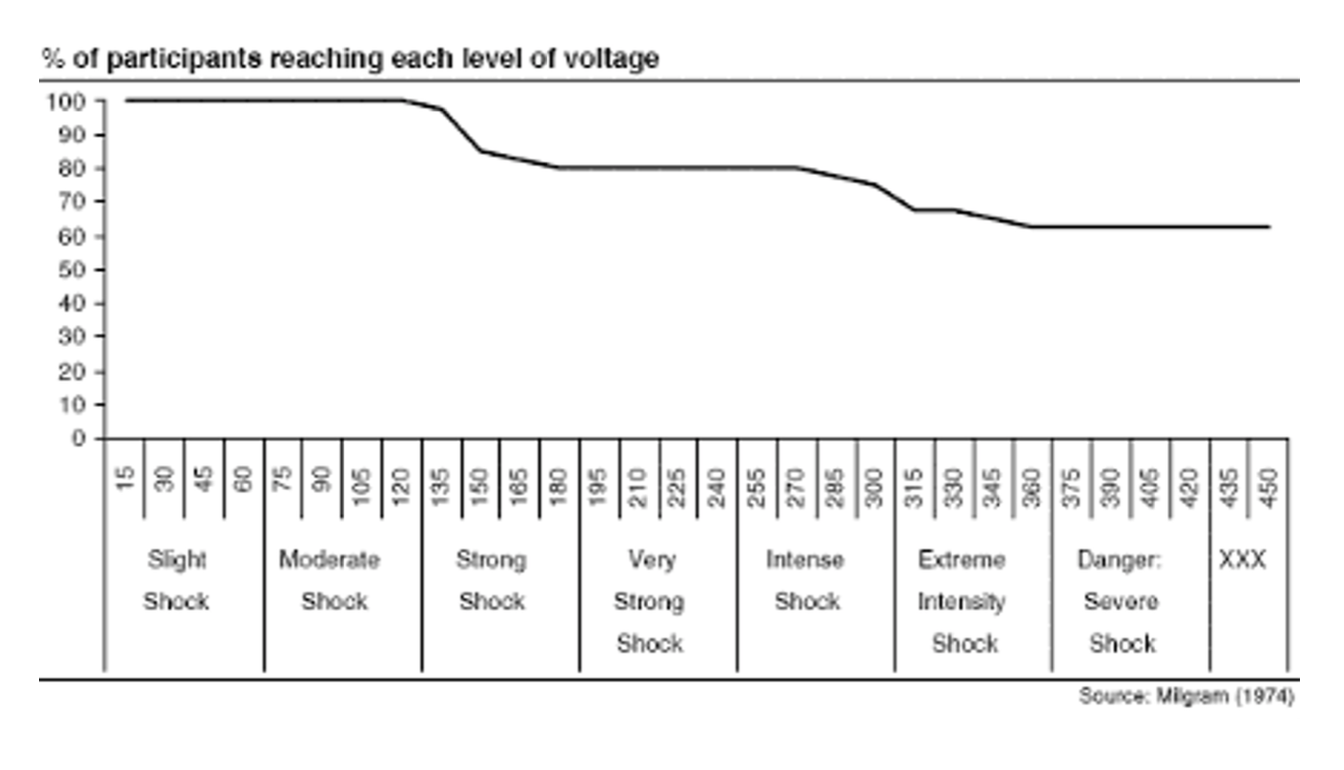

Différentes conditions de l’expérience – apprentissage et chocs électriques

Condition « Contrôle » (sans autorité)

choc moyen maximal : 90 V

1 participant sur 40 (2.5%) va jusqu’à 450V

Condition « Autorité scientifique »

62.5% des participants dans l’expérience de base (avec feedback vocal) vont jusqu’à infliger des charges électriques mortelles (450V)

la moyenne du choc maximal s’élève à 360V

Explication (initiale) – apprentissage et chocs électriques

l’autorité est considérée comme le garant et le responsable moral de la tâche (et des implications de la tâche)

→ passage d’un état « autonome » à un état « agentique »

l’autorité déresponsabilise le participant qui devient l’exécutant de l’autorité

marionnette

→ les participants s’occupent uniquement de suivre la procédure définie par l’expert / l’autorité

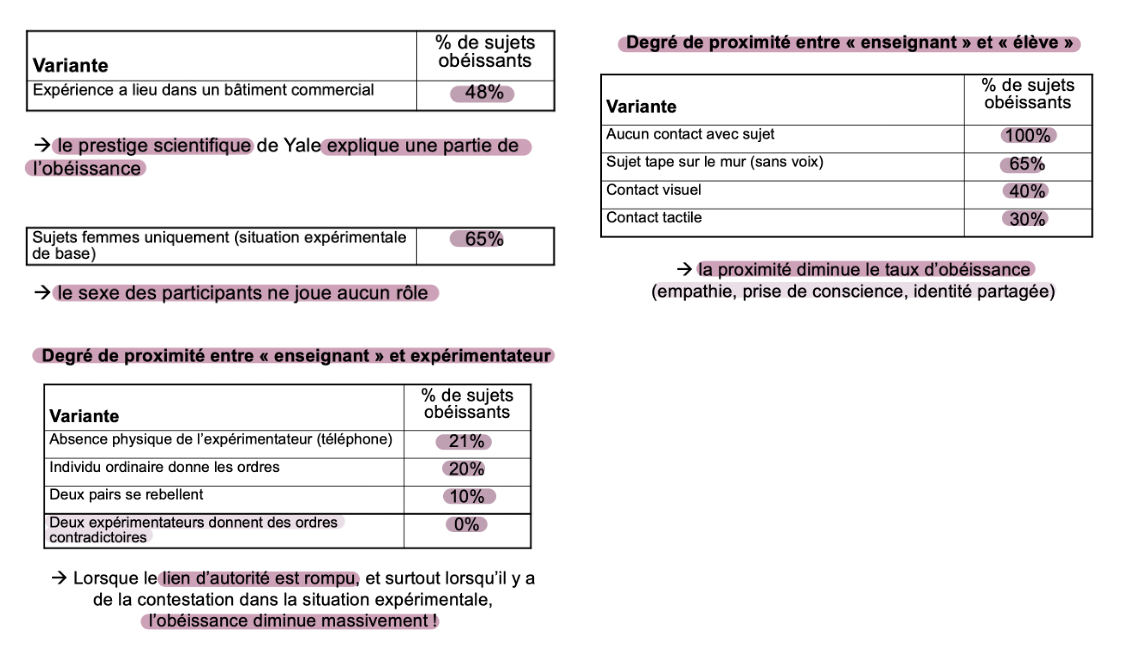

Variations de l’effet Milgram

L’importance de la situation : Facteurs favorisant la soumission

contexte pseudo-scientifique de l’étude

prestige associé à la collaboration scientifique (Yale)

le statut de l’expérimentateur (supérieur au sujet et à la victime)

ambiguïté par rapport à l’importance scientifique de l’expérience

situation expérimentale

consistance des ordres de l’expérimentateur

inconsistance de la victime (accepte, puis refuse)

assurance qu’il n’y aura pas de dommages persistants

ambiguïté des indications du voltage («XXX»)

conditions psychologiques

engagement successif dans des chocs de plus en plus forts (engrenage)

isolement social du sujet, absence de critères de jugement

Obéissance et identité partagée

l’obéissance chez Milgram dépend d’une identité partagée avec l’autorité : le participant obéissant se voit comme étant « plus proche » de l’expérimentateur que du sujet

les participants obéissent en raison de leurs convictions !

IMPORTANT : Aucun participant continue après la quatrième injonction (‘You have no other choice, you must go on’)

→ ironie de l’expérience: Quand l’injonction de l’expérimentateur est présentée comme un ordre, le rapport d’obéissance est rompu !

Obéissance administrative

réplique l’effet Milgram avec un autre paradigme expérimental

→ violence administrative, souffrance psychologique plutôt que physique

image stéréotypée de la victime

→ chômeurs

Procédure – Obéissance administrative

les sujets sont des recruteurs devant passer un test psychologique à des chômeurs à la recherche d’un emploi (compère)

→ complice = au courant de l’expérience, se comporte de manière attendue

prétexte: étude sur lien entre stress et performance

les candidats (compères) répondent à un test dont la réussite serait indispensable pour obtenir l’emploi

l’expérimentateur demande aux sujets de faire des remarques désobligeantes au candidat (jusqu’à 15) afin de pouvoir évaluer sa capacité à faire face au stress

le candidat stresse, proteste, mais échoue de plus en plus à la tâche

les sujets pensent donc avoir le pouvoir de faire échouer le candidat, le laissant sans post

Résultats – Obéissance administrative

91.7% des sujets vont jusqu’au bout de la violence psychologique (utilisation moyenne des remarques : 14.81)

les sujets, en tant qu’agents de l’expérimentateur, ont agi de façon désobligeante et distante à l’égard du candidat

→ niveau d’obéissance même plus élevé que chez Milgram

→ plus facile à obéir un ordre demandant d’infliger de la violence administrative plutôt que physique

Variations expérimentales – Obéissance administrative

indication explicite que le sujet peut arrêter quand il veut

sujets travaillant dans les RH

avertissement préalable (condition « Lettre ») du déroulement expérimental et des implications « morales »

→ pas de changement notable

M & R: « Qualité des relations sociales envers des personnes neutres dans notre société ; les ordres de l’autorité l’emportent sur le lien personnel et la solidarité avec les chômeurs ; l’autorité décide »

Obéissance et responsabilité juridique

Sujets avertis oralement que le candidat peut engager une procédure judiciaire contre l’université.

→ Le sujet doit signer un document selon lequel il est seul responsable.

40% refusent

30% s’arrêtent au milieu

30% vont jusqu’au bout

Avertissement préalable (condition « Lettre ») de responsabilité juridique

80% de refus

Conclusion obéissance

lorsque les participants se sentent personnellement responsables des souffrances infligées, l’obéissance diminue

→ évitement de risque

→ la responsabilité juridique « casse » le pouvoir de l’autorité

→ la responsabilité juridique rend les individus autonomes

Le pouvoir de la situation

pour Milgram, les comportements inhumains sont le produit de situations plutôt que de personnes malveillantes

le dilemme : compte tenu du pouvoir de la situation sur les conduites humaines, quelle est la place de la responsabilité, de l’autonomie et de la liberté individuelle ?

explication personnelle

→ une personne méchante

contexte expliquant le comportement

Comment réduire la prévalence des conséquences néfaste du “groupthink” ?