TD1- L'identité nationale en question après 1945 : les politiques confessionnelles et arabistes

1/17

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

18 Terms

LE MOYEN ORIENT PENDANT ET APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Le Moyen-Orient face à la guerre (pas à apprendre)

Une situation différente de 1914-1918

Pendant la 1GM, l’Empire ottoman est ravagé → proportion record de pertes civiles.

Pendant la 2GM, le Moyen-Orient souffre moins directement. Le cœur des événements se situe surtout en 1941.

Chronologie des événements majeurs

1936-1939 : Grande révolte arabe en Palestine, réprimée par les Britanniques.

1938-1939 : la France cède Alexandrette / Hatay à la Turquie pour s’assurer de sa neutralité.

1940 : attaque italienne contre l’Égypte → début de la Guerre du désert.

1941 :

Pertes britanniques en Libye, Yougoslavie, Crète.

Coup d’État pro-Axe de Rachid Ali al-Gaylani en Irak (avril-mai).

Campagne de Syrie (juin-juillet) → l’Axe et Vichy évincés.

Invasion de l’Iran par Britanniques et Soviétiques (août-septembre) → acheminement des ravitaillements à Stalingrad.

Rencontre entre Hitler et le mufti de Jérusalem Amin al-Hussein (novembre).

1942 : débarquement anglo-américain en Afrique du Nord (novembre).

1943 : fin de la Guerre du désert ; élections nationalistes au Liban et en Syrie → pression pour l’indépendance.

C’est quoi un mufti ?

C’est une personne au sommet de la hiérarchie judiciaire dans l’islam sunnite. Elle est capable d’interpréter la loi coranique pour formuler des avis.

Les indépendances

Indépendances de jure (institutions présentes mais colonisateur encore actif) vs de facto (consolidation réelle).

Dates principales :

Égypte : 1920 (de jure), 1956 (de facto, crise de Suez).

Irak : 1932 (de jure), 1947 (de facto).

Liban : 1943 (de jure), 1946 (de facto).

Syrie : 1946.

Jordanie : 1946.

Maroc et Tunisie : 1956.

Algérie : 1962.

EAU, Qatar, Oman, Bahreïn : 1971.

Tous les nationalistes se connaissent mais vivent la question nationale de manière différente selon les dates d’indépendance.

Le contexte du monde arabe après 1945 :

Populations majoritairement rurales, mais en voie d’urbanisation : environ ¾ du Moyen-Orient est rural (mais inégal : 75 % en Syrie, 50 % au Liban, Palestine très rurale aussi).

Transition démographique :

Amélioration de la santé (hygiène, prévention, médicaments, vaccins).

Baisse massive de la mortalité infantile (33-50 % auparavant)

On fait toujours autant de bébés, et y en a moins qui meurent. (6 enfants par femme).

Puis, baisse progressive (1-3 enfants/femme).

Émigration : Liban et Égypte → forte mobilité (alya, migrations vers le Golfe).

Consolidation institutionnelle : État, écoles, universités, armée.

Des parlements mais dont les décisions peuvent être refusées par les puissances mandataires.

Contexte difficile : après la chute de l’Empire ottoman et la colonisation.

Ebullition nationaliste : dépend des régions évidemment (moins dans les campagnes), mais les villes sont envahies par la presse, par des oeuvres culturelles structurées autour de ces indépendances, de ces nationalismes.

A. Hourani : “The liberal age” 1930s-1950s.

Guerre froide et mondialisation croissante

1948 : guerre israélo-arabe = plus décisive que 1945.

Tous les pays arabes sont concernés, même sans armées envoyées.

Le Moyen-Orient devient une zone stratégique pour ses hydrocarbures et s’intègre davantage au monde.

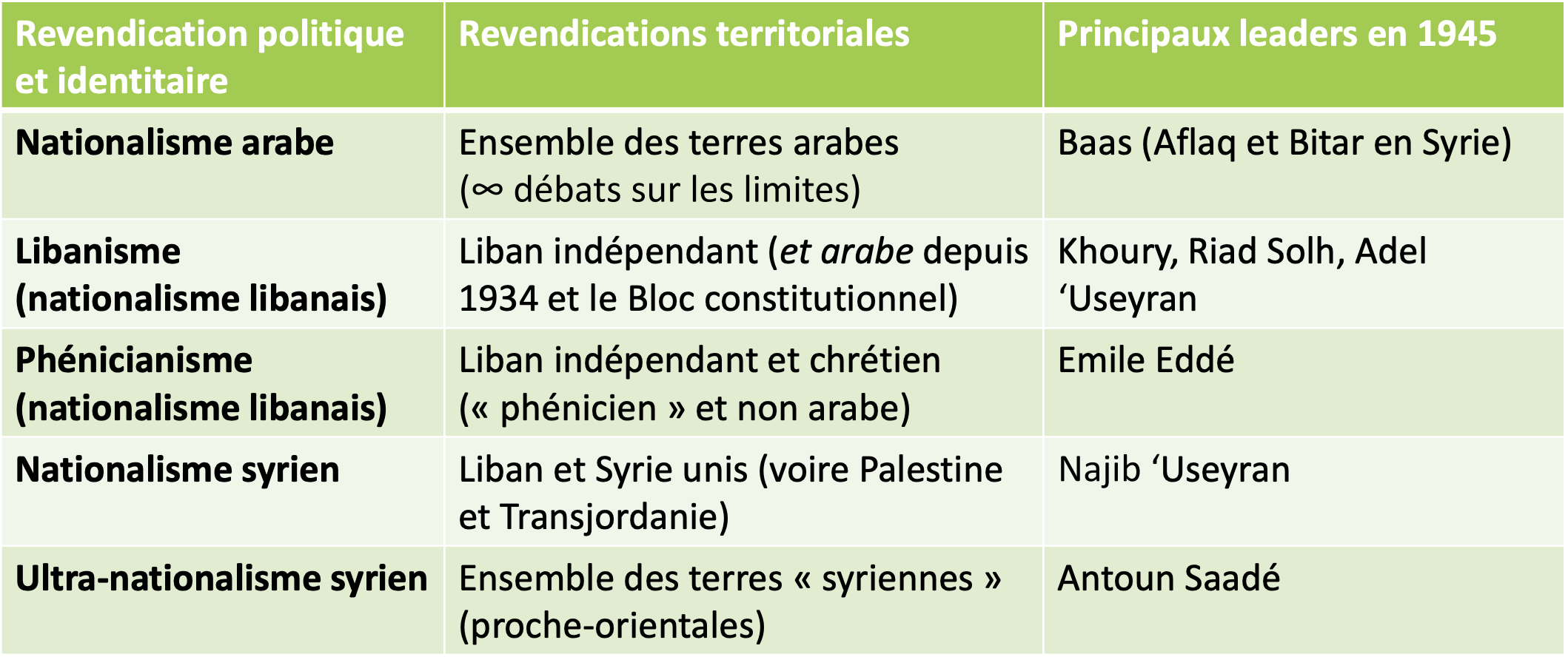

L’ARABISME

Définition et origines

Arabisme (M. Rodinson) : sentiment d’appartenance à l’ethnie/nationalité arabe. Le nationalisme arabe en est une expression historique.

Dimensions multiples : culture, éducation, langue, musique…

XIXe siècle : Nahda (= renaissance littéraire arabe) → effort de traductions, écoles, presse.

Réaction face à l’Empire ottoman sous influence européenne.

Production intellectuelle et redécouverte de l’identité arabe.

Figures : Gurgi Zaydan (Syrien, carrière en Égypte dans la presse).

L’arabisme au XXe siècle

Après la 1GM, effondrement de l’Empire ottoman → frontières redessinées, loin des projets arabes.

Émir Fayçal (fils du chérif de La Mecque) → leader de la résistance anti-ottomane.

Question du panarabisme : comment prouver l’unité d’une nation arabe ?

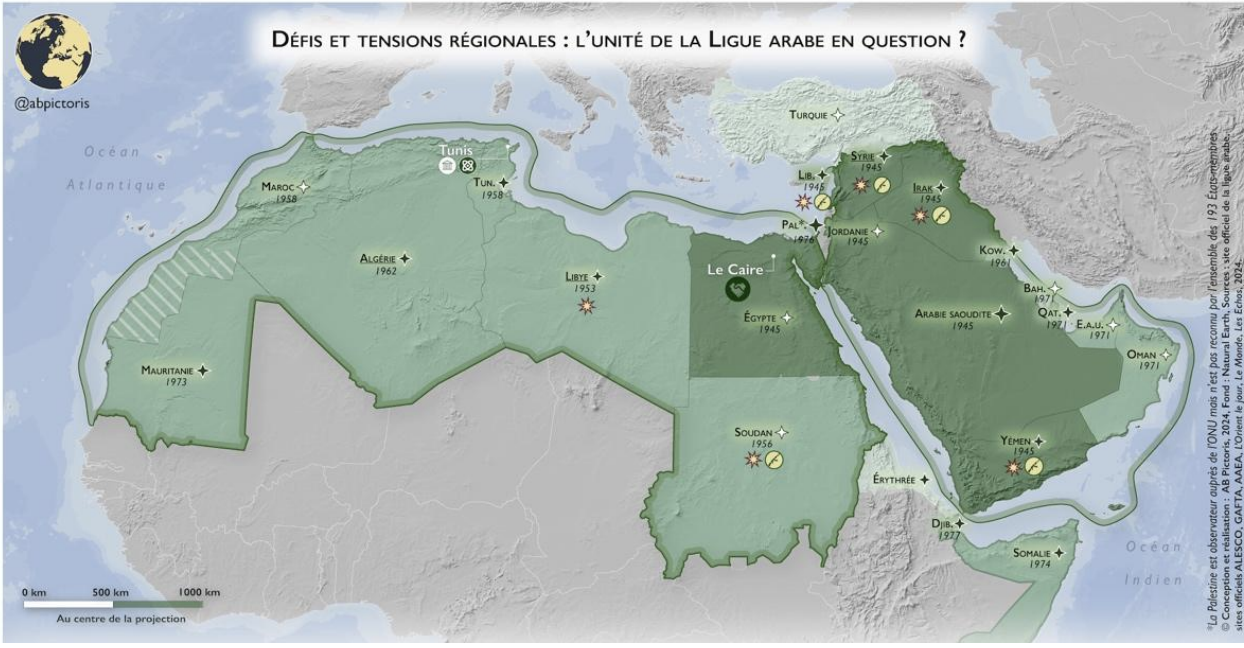

1945 : création de la Ligue arabe → tournant politique.

États fondateurs : Égypte, Arabie saoudite, Yémen, Liban, Transjordanie, Syrie, Irak (en vert).

Débats :

Liban : Syrie veut l’intégrer, opposition interne → finalement reconnu comme État arabe indépendant.

Le parti Ba’ath veut carrément créer un seul pays arabe du Croissant Fertile à l’Océan.

Divergence Égypte / Arabie saoudite → choix d’une association plutôt qu’une fédération.

Turquie : se tourne vers l’Europe, exclue de l’arabisme.

Dès 1945, l’arabisme devient politique avec la Ligue arabe.

Les langues au Moyen-Orient

Les langues au Moyen-Orient

Principales langues : arabe, persan, turc, kurde, syriaque, amazigh.

Judaïsme et langues : la majorité des juifs du Moyen-Orient parlaient arabe (sauf migrants).

Fin XIXe : redéveloppement de l’hébreu moderne, imposé en Israël dans les 1950s.

L’hébreu ancien n’avait jamais totalement disparu (usage religieux).

Les dialectes arabes

Communication souple entre dialectes → adaptation mutuelle.

Arabe littéraire = langue des journaux, médias et usage académique.

Pratiques linguistiques : combinaison de littéraire, dialectes locaux, anglais, français.

Tournant de 1945

Double événement :

Indépendances arabes.

Naissance de la Ligue arabe.

L’arabisme passe du domaine culturel (Nahda) au politique (panarabisme, institutions communes).

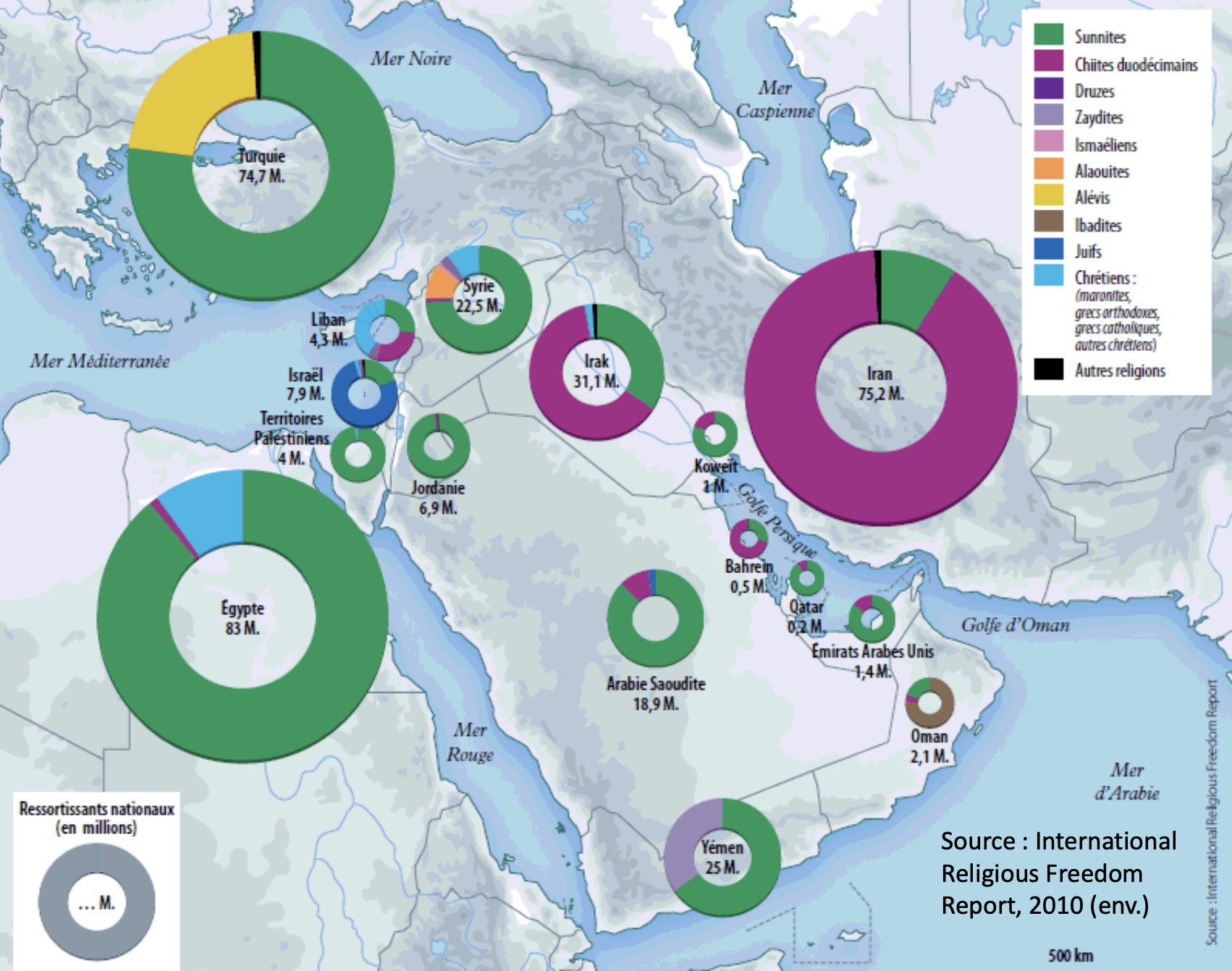

LA CONFESSION

Définition et enjeux

Confession : appartenance culturelle et identitaire à une religion ou à une branche de celle-ci (ex : sunnite, chiite).

Exemples et enjeux identitaires

Maronites (Liban) :

Pour certains, le Liban c’est la patrie des maronites → pas de nation arabe.

Liens culturels forts avec l’Occident (écoles européennes).

Tendance au phénicianisme (descendance phénicienne, rejet de l’arabité) → affirmation de différence chrétienne.

Mais : d’autres maronites se revendiquent arabes → divisions internes.

Druzes : refusent de se considérer musulmans, religion hybride.

Islam culturel : influence même sur chrétiens et juifs, marqués par des siècles de domination musulmane (ex. Empire ottoman).

Les confessions au Moyen-Orient

Le confessionnalisme et portée

Confessionnalisme = système politique dans lequel les confessions sont représentées dans les institutions de manière proportionnelle.

Après 2GM : beaucoup d’États arabes adoptent le confessionnalisme (Liban, Syrie, Irak).

Exceptions :

Égypte, Transjordanie : peu de minorités → pas de confessionnalisme.

Arabie saoudite : met en avant l’Islam comme fondement étatique (créée dans les 1920s, jamais colonisée).

Turquie : projet d’État très laïc (Atatürk).

Débats fondamentaux :

Qu’est-ce qu’être arabe ?

Quelle loi appliquer dans des États hétérogènes ?

Choix majoritaire : État arabe mais laïcisé, pas un État musulman.

LE CONTEXTE LIBANAIS DANS LES 1940S

Chronologie

1936 : promesse d’indépendance (traité franco-libanais).

1939 : guerre mondiale → suspension du traité.

1943 : Indépendance + Pacte national :

Union entre chrétiens/musulmans/druzes.

Identité arabe adoptée.

Volonté d’indépendance totale.

1945 : Fondation de la Ligue arabe.

1948-1949 : guerre israélo-arabe + insurrection du PPS (Parti Populaire Syrien).

Le PPS refuse l’indépendance libanaise → projet de Grande Syrie (Euphrate-Méditerranée).

1951 : assassinat du PM Riad el-Solh à Amman par un membre du PPS.

Personnalités

Riad el-Solh (PM sunnite) :

Initialement favorable à l’union avec la Syrie.

1936 : change d’avis → mieux créer un petit État arabe indépendant face à la puissance française pour pas qu’on ait trop envie de les en empêcher.

Après 1945 : joue de l’affaiblissement de la France + alliances anglophones → indépendance libanaise.

Pari : alliance avec des chrétiens arabistes pour l’indépendance.

Bishara al-Khoury : président chrétien maronite.

Antoun Saadé : chef du PPS, chrétien orthodoxe.

L’identité nationale en question au Liban