filologia germanica

0.0(0)

Card Sorting

1/55

Earn XP

Description and Tags

Study Analytics

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

56 Terms

1

New cards

esistono parole atematiche: sia sostantivi che verbi atematici o anche dette "radicali o in radici".

cosa significa atematici?

atematici significa che questi sostantivi e questi verbi non hanno il suffisso tematico che si unisce alla radice per formare il tema della parola.

quindi la desinenza si unisce direttamente alla radice.

tema della parola tende a scomparire nel corso del tempo, nel senso che non si nota più questo suffisso tematico perché è in posizione mediana, centrale, perché le sillabe atone tendono o a contrarsi o a scomparire del tutto. Quindi ci saranno dei cambiamenti nel corso del

tempo che non ci permetteranno più di riconoscere immediatamente l’appartenenza di un sostantivo o di un verbo ad una declinazione o classe, rispettivamente.

cosa significa atematici?

atematici significa che questi sostantivi e questi verbi non hanno il suffisso tematico che si unisce alla radice per formare il tema della parola.

quindi la desinenza si unisce direttamente alla radice.

tema della parola tende a scomparire nel corso del tempo, nel senso che non si nota più questo suffisso tematico perché è in posizione mediana, centrale, perché le sillabe atone tendono o a contrarsi o a scomparire del tutto. Quindi ci saranno dei cambiamenti nel corso del

tempo che non ci permetteranno più di riconoscere immediatamente l’appartenenza di un sostantivo o di un verbo ad una declinazione o classe, rispettivamente.

2

New cards

cosa significa "flessione debole" e "flessione forte"?

le flessioni del germanico su base vocalica (con i temi che hanno un suffisso vocalico tematico) son odette flessioni forti o "derivate" perché sono derivate dall'ie. Mentre poi si aggiunge la flessione in consonante che è definita flessione debole e che assume sostantivi con desinenza in “-N”. La flessione debole del sostantivo e dell’aggettivo è un’innovazione del germanico (come i verbi deboli).

3

New cards

Perché non c’è un’alternanza grammaticale nella IV classe?

Perché quelle consonanti presenti nella radice (liquide e nasali) non partecipano né alla prima mutazione consonantica, né legge di Werner.

4

New cards

Qual è la classe senza alternanza

grammaticale?

grammaticale?

La 4a classe di verbi forti ossia quella caratterizzata da nasale o liquida in radice.

5

New cards

L’alternanza grammaticale si verifica sempre nei verbi forti?

NO. Non si verifica nella 4a classe di verbi forti ossia quella caratterizzata da nasale o liquida in radice. Perché mancano i presupposti consonantici, perché quelle consonanti presenti nella radice (liquide e nasali) non partecipano

né alla prima mutazione consonantica, né legge di Werner.

né alla prima mutazione consonantica, né legge di Werner.

6

New cards

Quale fenomeno può comunque verificarsi sia nella III che nella IV classe dei verbi forti?

Può verificarsi il restringimento della vocale radicale perché essa è seguita da nasale.

7

New cards

Qual è una caratteristica del norreno all'infinito?

Il norreno all'infinito perde la desinenza -n.

8

New cards

Cosa sono le sonanti? Come le ha ereditate il germanico?

Le sonanti cono ricostruite per l’indoeuropeo e sono le liquide e le nasali, hanno come segnalazione di tipo fonetico un puntino che allude al fatto che sono a tutto tondo, ossia che possono funzionare come vocali in un contesto interconsonantico e come consonanti in un contesto intervocalico.

Ereditate da tutte le lingue indoeuropee, hanno mostrato, tuttavia, di sviluppare un elemento vocalico davanti; esso in germanico

è la vocale “u” che forma i nessi /um,un,ul,ur/

Ereditate da tutte le lingue indoeuropee, hanno mostrato, tuttavia, di sviluppare un elemento vocalico davanti; esso in germanico

è la vocale “u” che forma i nessi /um,un,ul,ur/

9

New cards

IIIa classe

radici in liquida o nasale + consonante;

due casi:

L + C

N + C

due casi:

L + C

N + C

10

New cards

IV classe

radici in liquida o nasale:

due casi:

L

N

due casi:

L

N

11

New cards

V classe

una radice che ha l’alternanza vocalica + un occlusiva o fricativa

12

New cards

cos'è una glossa?

una glossa è un'annotazione su testo e può essere:

interlineare, se scritta tra le righe del testo;

marginale, se scritta ai margini del testo;

interlineare, se scritta tra le righe del testo;

marginale, se scritta ai margini del testo;

13

New cards

Quale fra questi è un fenomeno "germanico comune"?

a. Prima mutazione consonantica

b. Seconda mutazione consonantica

a. Prima mutazione consonantica

b. Seconda mutazione consonantica

a. Prima mutazione consonantica.

E' un fenomeno germanico comune, che hanno in comune tutte le lingue germaniche e costituisce uno spartiacque rispetto all'indoeuropeo.

La seconda mutazione consonantica riguarda solo l'ata, alto tedesco antico.

E' un fenomeno germanico comune, che hanno in comune tutte le lingue germaniche e costituisce uno spartiacque rispetto all'indoeuropeo.

La seconda mutazione consonantica riguarda solo l'ata, alto tedesco antico.

14

New cards

Cos'è un'isoglossa linguistica?

Un'isoglossa linguistica è un'affinità linguistica tra lingue germaniche.

15

New cards

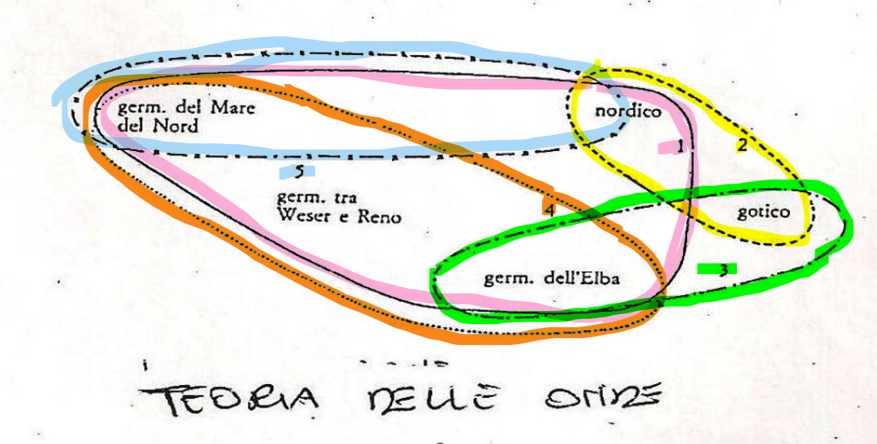

Qual è la differenza tra la teoria ad albero genealogico di Schleicher e la teoria delle onde di Schmidt?

Entrambi sono utili ma sono diverse.

La teoria dell'albero genealogico illustra verticalmente la discendenza delle lingue dal germanico comune. Quindi, i diversi gruppi e le parentele fra le lingue.

Invece, la teoria delle onde tiene conto anche delle affinità linguistiche tra lingue che appartengono a gruppi distinti nell'albero genealogico.

La teoria dell'albero genealogico illustra verticalmente la discendenza delle lingue dal germanico comune. Quindi, i diversi gruppi e le parentele fra le lingue.

Invece, la teoria delle onde tiene conto anche delle affinità linguistiche tra lingue che appartengono a gruppi distinti nell'albero genealogico.

16

New cards

Quanti tipi di isoglosse esistono?

ISOGLOSSE NORDICO - GOTICHE

ISOGLOSSE NORD-OCCIDENTALI

ISOGLOSSE TRA IL GOTICO E I GERMANI DELL'ELBA

ISOGLOSSE NORDICO E GERMANICO DEL MARE DEL NORD

ISOGLOSSE OCCIDENTALI

ISOGLOSSE NORD-OCCIDENTALI

ISOGLOSSE TRA IL GOTICO E I GERMANI DELL'ELBA

ISOGLOSSE NORDICO E GERMANICO DEL MARE DEL NORD

ISOGLOSSE OCCIDENTALI

17

New cards

Qual è l'area di origine di tutte le popolazioni germaniche?

Coste settentrionali della Deutschland e Scandinavia meridionale.

18

New cards

differenza tra suddivisione tripartita e pentapartita delle lingue germaniche.

germani sett - germani occ - germani orientali

germani sett - germani orientali - germani del mare del Nord (ingevoni) - germani del Reno-Weser (istevoni) - germani dell'Elba (Erminoni)

germani sett - germani orientali - germani del mare del Nord (ingevoni) - germani del Reno-Weser (istevoni) - germani dell'Elba (Erminoni)

19

New cards

qual è il fenomeno più antico delle lingue germaniche ma che sarà notato solo successivamente?

accento rizotonico.

20

New cards

Come si intitola l'opera di Tacito? Parlane.

De Origine et Site Germanorum, più conosciuta come La Germania di Tacito.

21

New cards

Come si chiama la lingua madre delle lingue germaniche?

Protogermanico, o germanico comune o, per dirlo in tedesco, Urgermanisch).

22

New cards

Quali gruppi contiene il gruppo Ingevone?

Il gruppo ingevone, anche chiamato Germani del Mare del Nord, comprende gli Angli, i Sassoni, i Juti e i Frisoni che si spostano dalle coste del Mare del Nord alla Britannia, che di origine è celtica, non germanica.

23

New cards

A chi corrispondono gli Ingevoni?

Germani del Mare del Nord.

24

New cards

Qual è l'unica lingua che subisce la seconda mutazione consonantica?

Lingua alto tedesca antica, quindi quell'area meridionale e montagnosa. Questo differenzia nettamente l’alto-tedesco dal basso-tedesco, che somiglia di più all’anglosassone per molti aspetti.

25

New cards

Domanda studentessa:

Alto tedesco: se considera la Germania attuale, va dal centro al Sud.

Basso tedesco: va dal centro alle coste del mare del Nord.

Sono definizioni che si riferiscono all'orografia del territorio che è montuoso al sud, e piatto al nord.

La

differenza principale tra queste due aree è la seconda mutazione consonantica esclusiva dell’alto tedesco. Caratteristica che fa sì che il basso tedesco sia molto più vicino all’anglosassone che non al tedesco. Il basso tedesco condivide delle isoglosse con l’anglosassone perché intorno alle coste del mare del Nord, quando le popolazioni germaniche si trasferirono in Britannia (gli angli e i frisoni si trasferirono tutti) una parte dei sassoni rimase nel loro territorio, quindi parallelamente i sassoni rimasti nella madrepatria e gli altri insieme agli angli e i frisoni hanno

continuato uno sviluppo di alcune caratteristiche comuni che però nel tempo sono divenute differenti da quelle della restante parte dell’area germanica continentale.

a livello moderno è una differenza che rimane solo nel parlato, perché nell’area così detta del basso tedesco si è diffuso il tedesco standard che viene dal sud, che potremmo definire tedesco meridionale e dunque a nord, ormai, come lingua letteraria, scritta, non si distingue più il tedesco da quello del Sud. E’ una distinzione che non c’è più, la conoscono solo i linguisti.

Basso tedesco: va dal centro alle coste del mare del Nord.

Sono definizioni che si riferiscono all'orografia del territorio che è montuoso al sud, e piatto al nord.

La

differenza principale tra queste due aree è la seconda mutazione consonantica esclusiva dell’alto tedesco. Caratteristica che fa sì che il basso tedesco sia molto più vicino all’anglosassone che non al tedesco. Il basso tedesco condivide delle isoglosse con l’anglosassone perché intorno alle coste del mare del Nord, quando le popolazioni germaniche si trasferirono in Britannia (gli angli e i frisoni si trasferirono tutti) una parte dei sassoni rimase nel loro territorio, quindi parallelamente i sassoni rimasti nella madrepatria e gli altri insieme agli angli e i frisoni hanno

continuato uno sviluppo di alcune caratteristiche comuni che però nel tempo sono divenute differenti da quelle della restante parte dell’area germanica continentale.

a livello moderno è una differenza che rimane solo nel parlato, perché nell’area così detta del basso tedesco si è diffuso il tedesco standard che viene dal sud, che potremmo definire tedesco meridionale e dunque a nord, ormai, come lingua letteraria, scritta, non si distingue più il tedesco da quello del Sud. E’ una distinzione che non c’è più, la conoscono solo i linguisti.

26

New cards

-

Il gotico si è estinto nel V secolo quindi ha subito

solo la Prima Mutazione Consonantica; se avesse continuato il suo sviluppo linguistico avrebbe

avuto la Metafonia avvenuta nel VII secolo. La traduzione della Bibbia

gotica è sul modello greco per continuità geografica. Infatti il Gotico è una lingua germanica orientale

perché i Goti si sono spostati in Europa orientale (risultano a ridosso della Cappadocia), e hanno assunto sia

un alfabeto (che ha molto del greco) e sia come modello di partenza per tradurre i testi religiosi quelli greci.

solo la Prima Mutazione Consonantica; se avesse continuato il suo sviluppo linguistico avrebbe

avuto la Metafonia avvenuta nel VII secolo. La traduzione della Bibbia

gotica è sul modello greco per continuità geografica. Infatti il Gotico è una lingua germanica orientale

perché i Goti si sono spostati in Europa orientale (risultano a ridosso della Cappadocia), e hanno assunto sia

un alfabeto (che ha molto del greco) e sia come modello di partenza per tradurre i testi religiosi quelli greci.

27

New cards

Longobardi

Riguardo il germanico occidentale si può parlare anche del longobardo che è estinto.

Sullo schema delle lingue germaniche il punto interrogativo vicino al longobardo fa riferimento

alla sua collocazione nell’area germanica occidentale. I longobardi sono parte della storia del

popolo italiano e hanno lasciato antroponimi, toponimi e una serie di parole che sono state

utilizzate nell’italiano. Dal punto di vista di un testo ampio però non c’è nulla. Molte delle parole

che ci sono arrivate presentano la seconda mutazione consonantica, quindi affinità col tedesco,

mentre altre mostrano caratteristiche simili alle parole ingevoni, dunque non si sa come

collocarlo. Alcuni studiosi li hanno considerati dal punto di vista storico-culturale come gli eredi

dei goti e quindi li collocano nel grupo germanico orientale. Questo perché i longobardi sono

l’altra popolazione germanica che ha dominato in Italia e quindi si presentano come gli eredi

della cultura germanica in questo paese; però dal punto di vista linguistico quel poco che ci

hanno lasciato mostra una loro appartenenza al gruppo occidentale.

Sullo schema delle lingue germaniche il punto interrogativo vicino al longobardo fa riferimento

alla sua collocazione nell’area germanica occidentale. I longobardi sono parte della storia del

popolo italiano e hanno lasciato antroponimi, toponimi e una serie di parole che sono state

utilizzate nell’italiano. Dal punto di vista di un testo ampio però non c’è nulla. Molte delle parole

che ci sono arrivate presentano la seconda mutazione consonantica, quindi affinità col tedesco,

mentre altre mostrano caratteristiche simili alle parole ingevoni, dunque non si sa come

collocarlo. Alcuni studiosi li hanno considerati dal punto di vista storico-culturale come gli eredi

dei goti e quindi li collocano nel grupo germanico orientale. Questo perché i longobardi sono

l’altra popolazione germanica che ha dominato in Italia e quindi si presentano come gli eredi

della cultura germanica in questo paese; però dal punto di vista linguistico quel poco che ci

hanno lasciato mostra una loro appartenenza al gruppo occidentale.

28

New cards

I sassoni che restano in madrepatria

parleranno il sassone antico che, insieme al basso francone (futuro nederlandese), fa

parte del basso tedesco (centro-settentrionale).

parleranno il sassone antico che, insieme al basso francone (futuro nederlandese), fa

parte del basso tedesco (centro-settentrionale).

29

New cards

i verbi forti

Il sistema verbale del germanico è costituito da due categorie di verbi: i verbi forti e i verbi

deboli. I verbi forti derivano dall’indoeuropeo e da esso traggono anche il sistema delle

alternanze (apofonia) attraverso le quali si contribuisce ad indicare i cambiamenti di tempo

con una netta contrapposizione nel germanico tra presente e passato, senza altre

sfumature. Attraverso quest’apofonia si distinguono e ricostruiscono anche le sei classi di

verbi forti e la settima che può avere l’apofonia ma che soprattutto si caratterizza per la

reduplicazione/ripetizione della sillaba radicale. Questa settima classe è costituita di verbi

che per il preterito singolare e plurale reduplicano quindi la sillaba radicale. Anche questa

caratteristica di reduplicazione è ereditata dall’indoeuropeo e si ritrova solo nel gotico (la

settima classe è quindi storicamente attestata solo nel gotico). Le altre lingue germaniche

hanno una settima classe ma non mostrano una reduplicazione della sillaba radicale; solo

il gotico mostra come doveva essere per il germanico comune. Presumibilmente la sillaba

reduplicata scomparsa nelle lingue nord-occidentali nella settima classe è andata perduta

attraverso contrazioni tra la sillaba radicale e quella che si sarebbe dovuta reduplicare;

quest’ultima è infatti atona, quindi debole e ciò tende ad agglutinarsi con la sillaba

radicale. La settima classe esiste quindi ma ha un vocalismo (alternanze o presenze di

vocali non riconducibili ad alternanze vocaliche di altre classi) particolare che ha

dimostrato non essere riconducibile alle altri classi ed è giustificato come conseguenza di

successivi cambiamenti, nel 90% dei casi come contrazione. Questo vocalismo è indicato

con “e lunga 2”. È un fenomeno vocalico lungo rispetto alla preesistente vocale lunga e

che mostra essere leggermente più chiusa. Questa e nel tedesco mostra essere una

dittongazione (e lunga 2 > ia). Questa categoria di verbi è chiusa, non si producono più

verbi forti ma quelli che c’erano sono sopravvissuti fino alla lingue germaniche moderne

oppure si sono semplificati alla forma più semplice dei verbi deboli. I verbi deboli sono la

seconda categoria in ordine cronologica, un’innovazione per il germanico. Rappresentano

una categoria dalla strutta più semplice senza alternanze vocaliche e si distinguono nel

passato dal presente per un’aggiunta di elemento in dentale

deboli. I verbi forti derivano dall’indoeuropeo e da esso traggono anche il sistema delle

alternanze (apofonia) attraverso le quali si contribuisce ad indicare i cambiamenti di tempo

con una netta contrapposizione nel germanico tra presente e passato, senza altre

sfumature. Attraverso quest’apofonia si distinguono e ricostruiscono anche le sei classi di

verbi forti e la settima che può avere l’apofonia ma che soprattutto si caratterizza per la

reduplicazione/ripetizione della sillaba radicale. Questa settima classe è costituita di verbi

che per il preterito singolare e plurale reduplicano quindi la sillaba radicale. Anche questa

caratteristica di reduplicazione è ereditata dall’indoeuropeo e si ritrova solo nel gotico (la

settima classe è quindi storicamente attestata solo nel gotico). Le altre lingue germaniche

hanno una settima classe ma non mostrano una reduplicazione della sillaba radicale; solo

il gotico mostra come doveva essere per il germanico comune. Presumibilmente la sillaba

reduplicata scomparsa nelle lingue nord-occidentali nella settima classe è andata perduta

attraverso contrazioni tra la sillaba radicale e quella che si sarebbe dovuta reduplicare;

quest’ultima è infatti atona, quindi debole e ciò tende ad agglutinarsi con la sillaba

radicale. La settima classe esiste quindi ma ha un vocalismo (alternanze o presenze di

vocali non riconducibili ad alternanze vocaliche di altre classi) particolare che ha

dimostrato non essere riconducibile alle altri classi ed è giustificato come conseguenza di

successivi cambiamenti, nel 90% dei casi come contrazione. Questo vocalismo è indicato

con “e lunga 2”. È un fenomeno vocalico lungo rispetto alla preesistente vocale lunga e

che mostra essere leggermente più chiusa. Questa e nel tedesco mostra essere una

dittongazione (e lunga 2 > ia). Questa categoria di verbi è chiusa, non si producono più

verbi forti ma quelli che c’erano sono sopravvissuti fino alla lingue germaniche moderne

oppure si sono semplificati alla forma più semplice dei verbi deboli. I verbi deboli sono la

seconda categoria in ordine cronologica, un’innovazione per il germanico. Rappresentano

una categoria dalla strutta più semplice senza alternanze vocaliche e si distinguono nel

passato dal presente per un’aggiunta di elemento in dentale

30

New cards

verbi deboli

La categoria di verbi deboli è aperta e tutti i neologismi verbali si formano sulla struttura di questi. Tuttavia ci sono dei cambiamenti nella radice che non dipendono dall’alternanza vocalica ma da cambiamenti fonetici propri, di tutte le lingue germaniche tranne il gotico e delle singole lingue germaniche a seconda del contesto. Sono verbi derivativi, da verbi preesistenti oppure da aggettivi/sostantivi. Sono detti rispettivamente deverbativi e denominativi. I verbi deboli sono soggetti a moltiplicarsi e sono quelli che oggi chiamiamo “regolari”. Sono quelli che accettano anche prestiti da una lingua all’altra, aggiungendo al massimo l’elemento in dentale. I verbi deboli sono in origine costituiti da quattro classi. Il suffisso tematico (radice + suffisso) della prima classe è quello in j (an è il suffisso dell’infinito). La j crea metafonia ciò significa che a causa di questa possono cambiare la vocale radicale (non la cambiano

per apofonia ma per metafonia palatale). La metafonia non c’è in gotico ma è grazie ad esso che riusciamo ad identificare questo fenomeno verificatosi 2-3 secoli dopo i documenti gotici. I primi casi di metafonia avvengono in area anglosassone. Accanto alla

metafonia, nel 90% dei casi, si crea la geminazione. La metafonia può avvenire tramite i o j, mentre la geminazione dalla j.

per apofonia ma per metafonia palatale). La metafonia non c’è in gotico ma è grazie ad esso che riusciamo ad identificare questo fenomeno verificatosi 2-3 secoli dopo i documenti gotici. I primi casi di metafonia avvengono in area anglosassone. Accanto alla

metafonia, nel 90% dei casi, si crea la geminazione. La metafonia può avvenire tramite i o j, mentre la geminazione dalla j.

31

New cards

anche la metafonia

palatale ha a che fare con fenomeni di restringimento però dobbiamo ricordare che per il restringimento

vero e proprio la vocale deve essere a contatto con il suono che crea restringimento (le nasali) invece la

metafonia può anche agire a distanza cioè tra la vocale che si metafonizza e la vocale che crea metafonia ci

possono essere in mezzo altri suoni, é un fenomeno assimilatorio a distanza.

palatale ha a che fare con fenomeni di restringimento però dobbiamo ricordare che per il restringimento

vero e proprio la vocale deve essere a contatto con il suono che crea restringimento (le nasali) invece la

metafonia può anche agire a distanza cioè tra la vocale che si metafonizza e la vocale che crea metafonia ci

possono essere in mezzo altri suoni, é un fenomeno assimilatorio a distanza.

32

New cards

Poi nel sassone antico (che originariamente é una lingua ingevone

ma gravita in area tedesca e a poco a poco assumerà le caratteristiche del basso tedesco)

ma gravita in area tedesca e a poco a poco assumerà le caratteristiche del basso tedesco)

33

New cards

i verbi deboli pt 1

I verbi deboli costituiscono una categoria non ereditata dall'ie e produttiva. Infatti, quando si devono formare nuovi verbi si usa la flessione del verbo debole. I verbi deboli sono quelli che nelle lingue moderne chiamiamo verbi regolari.

Si caratterizzano per:

- avere la radice uguale sia al passato che al presente; non avviene quindi l'apofonia che nei verbi forti differenzia il presente dal passato.

- per formare il passato, si aggiunge la desinenza in dentale.

I verbi deboli sono tutti derivati. Infatti, derivano sempre o da un nome (aggettivo+sostantivo) o verbo, e rispettivamente si chiamano verbi denominativi e verbi deverbativi.

I verbi deboli si classificano i 4 classi a seconda del suffisso tematico:

I classe: suffisso tematico in -j- con desinenza in -an

II classe: suffisso tematico in -o- con desinenza in -n

III classe: suffisso tematico in -e- con desinenza in -n

IV classe: suffisso tematico in -n- con desinenza in -an

Si caratterizzano per:

- avere la radice uguale sia al passato che al presente; non avviene quindi l'apofonia che nei verbi forti differenzia il presente dal passato.

- per formare il passato, si aggiunge la desinenza in dentale.

I verbi deboli sono tutti derivati. Infatti, derivano sempre o da un nome (aggettivo+sostantivo) o verbo, e rispettivamente si chiamano verbi denominativi e verbi deverbativi.

I verbi deboli si classificano i 4 classi a seconda del suffisso tematico:

I classe: suffisso tematico in -j- con desinenza in -an

II classe: suffisso tematico in -o- con desinenza in -n

III classe: suffisso tematico in -e- con desinenza in -n

IV classe: suffisso tematico in -n- con desinenza in -an

34

New cards

I classe: verbi deboli

La prima classe dei verbi deboli ha il suffisso tematico in -j- e desinenza per l'infinito in -an.

La -j- nel suffisso tematico può provocare:

METAFONIA PALATALE e a volte la GEMINAZIONE CONSONANTICA.

E' composta da verbi deverbativi, che derivano da verbi.

La -j- nel suffisso tematico può provocare:

METAFONIA PALATALE e a volte la GEMINAZIONE CONSONANTICA.

E' composta da verbi deverbativi, che derivano da verbi.

35

New cards

come mai quando avviene la metafonia avviene anche la geminazione consonantica?

perché entrambe sono causate dalla j (i lunga) del suffisso tematico.

36

New cards

di cosa è formata la parola indoeuropea e quindi anche quella germanica?

la parola indoeuropea e quindi anche quella germanica è formata da più elementi:

- radice; contiene il sema della parola, quindi il suo significato. nessuna parola può esistere senza la radice;

- suffisso tematico; che è quella parte della parola che ci da indicazioni sulla categoria a cui la parola appartiene: se è la parola è un verbo, un nome o un aggettivo.

- desinenza: è la parte variabile della parola, è quella che contiene le informazioni grammaticali; nel caso dei nomi (agg o sostantivo) ci da informazioni sui casi, sul genere o sul numero; nel caso dei verbi ci da informazioni sul modo, tempo, numero, persona, diatesi attiva o passiva.

La radice e il suffisso tematico formano il tema della parola.

Ma esistono anche dei verbi e dei sostantivi chiamati atematici; ossia manca il suffisso tematico che si aggiunge alla radice per formare il tema, quindi in questi casi la radice si attacca direttamente al verbo.

esempi di verbi atematici sono: to do, to go

- radice; contiene il sema della parola, quindi il suo significato. nessuna parola può esistere senza la radice;

- suffisso tematico; che è quella parte della parola che ci da indicazioni sulla categoria a cui la parola appartiene: se è la parola è un verbo, un nome o un aggettivo.

- desinenza: è la parte variabile della parola, è quella che contiene le informazioni grammaticali; nel caso dei nomi (agg o sostantivo) ci da informazioni sui casi, sul genere o sul numero; nel caso dei verbi ci da informazioni sul modo, tempo, numero, persona, diatesi attiva o passiva.

La radice e il suffisso tematico formano il tema della parola.

Ma esistono anche dei verbi e dei sostantivi chiamati atematici; ossia manca il suffisso tematico che si aggiunge alla radice per formare il tema, quindi in questi casi la radice si attacca direttamente al verbo.

esempi di verbi atematici sono: to do, to go

37

New cards

i verbi della prima e della seconda classe

i verbi della prima classe sono verbi deverbativi;

i verbi della seconda classe sono verbi denominativi;

i verbi della terza classe sono incoativi: partono da un aggettivo per formare il verbo riflessivo.

i verbi della seconda classe sono verbi denominativi;

i verbi della terza classe sono incoativi: partono da un aggettivo per formare il verbo riflessivo.

38

New cards

I classe verbi forti:

ie* ei --> g* i

oi --> ai

i --> i

i --> i

oi diventa ai per la confluenza di o e a dell'ie in a breve nel germanico.

oi --> ai

i --> i

i --> i

oi diventa ai per la confluenza di o e a dell'ie in a breve nel germanico.

39

New cards

verbi forte seconda classe

eu --> eu

au --> ou

u --> u

u -- u

au --> ou

u --> u

u -- u

40

New cards

per fonetica articolatoria il dittongo del g* au cosa diventa nell'ags?

g* eu --> ags ea

41

New cards

quali sono le due isoglosse nord-occidentali?

- rotacismo della sibilante sonora z in liquida r.

- geminazione consonantica davanti a g*/j/

- geminazione consonantica davanti a g*/j/

42

New cards

quale fenomeno è spesso collegato con la geminazione consonantica?

la metafonia. perché entrambe sono provocate dalla *g /j/ lunga nella sillaba successiva a quella radicale.

43

New cards

che cos'è la geminazione consonantica?

la geminazione consonantica è il raddoppiamento di un fonema consonantico davanti a /j/

44

New cards

che cos'è la metatesi?

la metatesi è uno spostamento di posizione degli elementi fonetici in un nesso. hw (letto jjv) > wh nell'ags.

ingevonismo

ingevonismo

45

New cards

quali lingue sono più ingevoni di altre?

lega anglosassone e frisone perché hanno in comune marcate isoglosse

46

New cards

quali sono le lingue ingevoni?

quelle delle popolazioni che Tacito definì discendenti da ING e proximi oceani, quindi i Germani del Mare del Nord.

angli, frisi o frisoni, juti e sassoni che andaro in Britannia.

Il gruppo dei sassoni che rimase in madrepatria parlerà il sassone antico.

angli, frisi o frisoni, juti e sassoni che andaro in Britannia.

Il gruppo dei sassoni che rimase in madrepatria parlerà il sassone antico.

47

New cards

frangimento in ags

il frangimento in ags è una pseudodittongazione della vocale radicale palatale e,i,ae quando essa è seguita da suoni di natura velare: h fricativa velare sorda, h fricativa velare sorda+ consonante, liquida + consonante.

- /e/ > /eo/

- /i/ > /io/

- /æ/ > /ea/

- /e/ > /eo/

- /i/ > /io/

- /æ/ > /ea/

48

New cards

se abbiamo una vocale velare a al germanico, come mai nell'ags è attestato l'avvenuto frangimento?

il frangimento dovrebbe solo riguardare le vocali palatali i e e

il frangimento dovrebbe solo riguardare le vocali palatali i e e

è avvenuto un passaggio intermedio, ricostruito dagli studiosi. la a velare del germanico si è palatalizzata o innalzata, quindi è diventata una "e aperta" e si indica con il digramma æ.

quindi l'ags per un periodo avrà 3 vocali palatali:

- e

- i

- æ

quindi l'ags per un periodo avrà 3 vocali palatali:

- e

- i

- æ

49

New cards

d col taglietto è una....

fricativa sonora

50

New cards

la thorn è una...

fricativa interdentale sorda

51

New cards

tutti i fonemi con i taglietti sono....

fricative

52

New cards

g* werþan warþ wurþ wurþ

è un verbo forte di III classe: liquida + consonante.

quindi liquida r + fricativa sorda.

significa "diventare".

Sarà usato come ausiliare per le perifrasi verbali. Il Germanico non aveva le forme del passivo: le creerà successivamente dal contatto con altre lingue. E quindi lo formerà così:

con la forma del verbo essere più participio passato oppure con il verbo “werþan” + participio passato.

il tedesco ha ancora werden.

quindi liquida r + fricativa sorda.

significa "diventare".

Sarà usato come ausiliare per le perifrasi verbali. Il Germanico non aveva le forme del passivo: le creerà successivamente dal contatto con altre lingue. E quindi lo formerà così:

con la forma del verbo essere più participio passato oppure con il verbo “werþan” + participio passato.

il tedesco ha ancora werden.

53

New cards

il suffisso -ge davanti a verbo, quale aspetto indica?

aspetto conclusivo o perfettivo; l'azione è conclusa.

54

New cards

quale fenomeno non si realizza nella 4a classe di verbi forti?

la quarta classe di verbi forti ha radice che esce in liquida o nasale.

quindi si può verificare il restringimento della vocale radicale perché essa è seguita da nasale.

NON si verifica:

- il frangimento perché manca la consonante

- l'alternanza grammaticale o Werner e quindi neanche la prima legge di Grimm perché le nasali e le liquide sono fonemi consonantici che non riguardano questi fenomeni.

quindi si può verificare il restringimento della vocale radicale perché essa è seguita da nasale.

NON si verifica:

- il frangimento perché manca la consonante

- l'alternanza grammaticale o Werner e quindi neanche la prima legge di Grimm perché le nasali e le liquide sono fonemi consonantici che non riguardano questi fenomeni.

55

New cards

V classe verbi forti

radice che esce in occlusiva o fricativa semplice

56

New cards

nel paradigma di un verbo forte in alternanza grammaticale.

es. verbo forte di III classe werþan (diventare)

quando abbiamo la þ all'infinito e al preterito singolare.

e la fricativa sonora (d col taglietto) per il preterito plurale e il participio passato

cosa succede?

es. verbo forte di III classe werþan (diventare)

quando abbiamo la þ all'infinito e al preterito singolare.

e la fricativa sonora (d col taglietto) per il preterito plurale e il participio passato

cosa succede?

nell'ags per l'infinito e per il preterito singolare la thorn rimane thorn e diventerà poi th in inglese.

nell'ata per l'infinito e per il preterito singolare la thorn diventa /d/ perché dopo aver assunto modelli insulari nella scrittura, ci si accorge che la fonetica tedesca non ha fricative sorde e quindi si sostituisce quella thorn con una d.

nell'ags per il preterito plurale e participio passato notiamo una d, quindi occlusiva dentale sonora. Ma come si può avere questa occlusiva dentale sonora se la radice indoeuropea ha una t, dunque una occlusiva dentale sorda? * ie vert --> wurd

Non è possibile il passaggio da sorde a sonore. Quindi è avvenuto un passaggio intermedio in cui la t occlusiva sorda è passata a fricativa sonora d col taglietto che poi è diventata occlusiva sonora d semplice.

questo passaggio esiste anche nell'ata, che tuttavia fa un passaggio in più: desonorizza la d in t.

tuttavia poi per livellamento analogico il tedesco attuale mostra solo la d di werten

invece nell'ags questo verbo si è perso: esiste solo to be worth: essere degno di

nell'ata per l'infinito e per il preterito singolare la thorn diventa /d/ perché dopo aver assunto modelli insulari nella scrittura, ci si accorge che la fonetica tedesca non ha fricative sorde e quindi si sostituisce quella thorn con una d.

nell'ags per il preterito plurale e participio passato notiamo una d, quindi occlusiva dentale sonora. Ma come si può avere questa occlusiva dentale sonora se la radice indoeuropea ha una t, dunque una occlusiva dentale sorda? * ie vert --> wurd

Non è possibile il passaggio da sorde a sonore. Quindi è avvenuto un passaggio intermedio in cui la t occlusiva sorda è passata a fricativa sonora d col taglietto che poi è diventata occlusiva sonora d semplice.

questo passaggio esiste anche nell'ata, che tuttavia fa un passaggio in più: desonorizza la d in t.

tuttavia poi per livellamento analogico il tedesco attuale mostra solo la d di werten

invece nell'ags questo verbo si è perso: esiste solo to be worth: essere degno di