Beato Angelico

1/9

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

10 Terms

Trittico di San Pietro Martire (Museo nazionale di San Marco a Firenze)

Realizzato prima del 1429, quest’opera riecheggia la lezione masaccesca del Polittico di Pisa e presenta un formato gotico con fondo dorato, ma unifica lo spazio del registro principale. La Vergine si staglia con grazia gotica, mentre i quattro santi laterali (tre dei quali con l’abito domenicano) si ergono con solidità statuaria. Il raffinato pavimento in marmi screziati è un motivo che l’Angelico ha ripetuto spesso.

Affreschi nella Capella Niccolina nel Palazzo Apostolico a Roma

Questo ciclo (1447 - 1448), l’unica opera superstite dell’attività dell’Angelico a Roma, racconta le Storie dei Santi Stefano e Lorenzo L’Angelico seppe rendere solenne uno stile austero, adatto a una cappella pontificia. Tra le scene, Lorenzo è consacrato diacono da Sisto II e Sisto II affida a Lorenzo i tesori della chiesa.

Affreschi del Convento di San Marco a Firenze

Il convento di San Marco, oggi un museo pubblico, è un momumento unico che raccoglie oltre quaranta affreschi eseguiti dall’angelico e dalla sua bottega. Gli affreschi delle celle conventuali sonodescritti come le più belle mai viste. Tra questi, l’Annunciazione, situata in cima alla scala che conduce al primo piano, dove l’angelico istituisce un profondo dialogo con la severità brunelleschiana dell’architettura di Michelozzo.

Pala di San Marco (museo nazionale di San Marco a Firenze)

Questa tempera (1440) e oro su tavola si trova nel museo di san Marco a Firenze. Nonostante sia impoverita da antichi restauri, i suoi colori dovevano essere più vivi. Un elemento della predella, la scena con la Guarigione del diacono Giustianiano, mostra un ambiente domestico in prospettiva, illuminato da una luce che trapela da finestra e porta, rivelando l’aggiormanento dell’angelico sulla pittura fiamminga di Jan Van Eyck.

Giudizio Universale (Museo nazionale di San Marco a Firenze)

Il Giudizio Universale è un'opera di Beato Angelico, conservata nel Museo nazionale di San Marco a Firenze. Si tratta di una tempera su tavola (105x210 cm) databile al 1431 circa. La forma insolita del pannello deriva dalla singolare destinazione dell'opera, usata per decorare la cimasa del seggio del coro. L'opera proviene dallo scomparso convento di Santa Maria degli Angeli a Firenze. Dipinto probabilmente verso il 1431, doveva essere originariamente destinato all'oratorio degli Scolari, a lato del convento. Alcune parti del dipinto, come gli angeli, sono opera di una mano meno raffinata del maestro. Il ricorso a collaboratori in un'opera così grande e importante ha fatto supporre che il maestro fosse nel frattempo impegnato in altre commissioni, probabilmente l'Annunciazione di Cortona. Il Giudizio Universale è un'opera complessa, intessuta di riferimenti alle dottrine colte che circolavano negli ambienti dell'osservanza fiorentina. In particolare la pala è stata messa in relazione con il pensiero teologico di Ambrogio Traversari, monaco camaldolese, priore di Santa Maria degli Angeli, con interessi documentati nel campo dell'arte e della patristica orientale.

Nel corso del XIX secolo pervenne a San Marco, che si andava allora costituendo come museo del Beato Angelico.

Le tre Annunciazioni

La prima delle tre (una tempera su tavola) è conosciuta come Annunciazione del Prado, dal nome del museo di Madrid in cui è conservata. Realizzata tra il 1425 e il 1426 presenta uno spazio in prospettiva tipico del Rinascimento. È rinascimentale anche la scelta di inserire elementi classici come i capitelli sulle colonne e la fascia scolpita in alto.

È invece di gusto ancora gotico l’uso di tanti elementi in oro e di aureole decorate e la presenza, sullo sfondo, di Adamo ed Eva cacciati dal Paradiso. La scena della Genesi è accostata all’Annunciazione per significare che il peccato originale viene cancellato dalla venuta di Cristo. Nell’Annunciazione di Cortona, tempera su tavola dipinta tra il 1433 e il 1436, gli elementi sono gli stessi: un portico in prospettiva (ma stavolta il soffitto è piano e si vede il lato destro dall’esterno) e la cacciata dei progenitori sullo sfondo.

Ma ci sono anche delle differenze: non c’è più il raggio di luce che attraversa lo spazio come nell’opera del Prado; al suo posto rimane la colomba dello Spirito Santo sopra la testa di Maria. Inoltre i gesti sono diversi perché stavolta l’angelo sta già parlando alla Madonna e le sue parole di saluto escono direttamente dalla bocca. La terza versione è un affresco chiamato Annunciazione del corridoio Nord dal luogo dove è collocata all’interno del convento di San Marco, a Firenze. Dipinta tra il 1440 e il 1450, è molto più essenziale delle precedenti: scompare la scena della cacciata di Adamo ed Eva e tutti gli elementi di derivazione gotica che rendevano ricche e preziose le opere precedenti.

La prospettiva è molto più evidente, la composizione equilibrata e simmetrica: siamo ormai in pieno Rinascimento e Beato Angelico ce lo dimostra con quest’opera tanto semplice quanto elegante.

Tabernacolo dei Linaioli (museo nazionale di san Marco a Firenze)

Il Tabernacolo fu dipinto dal Beato Angelico tra il 1433 e il 1435, come si legge nel Registro dell’Arte dei Linaioli. Era inserito entro una cornice ad edicola in marmo scolpito, dipinto e dorato realizzata su disegno di Lorenzo Ghiberti. ll Tabernacolo giunse agli Uffizi nel 1777 dopo la soppressione delle Arti, mentre la cornice fu rimossa dalla Residenza al momento delle demolizioni del Vecchio Centro, nel 1890, e pervenne al Museo di san Marco dove è attualmente visibile nella Sala dell’Ospizio.

Il tabernacolo fu ricongiunto alla cornice solo nel 1924

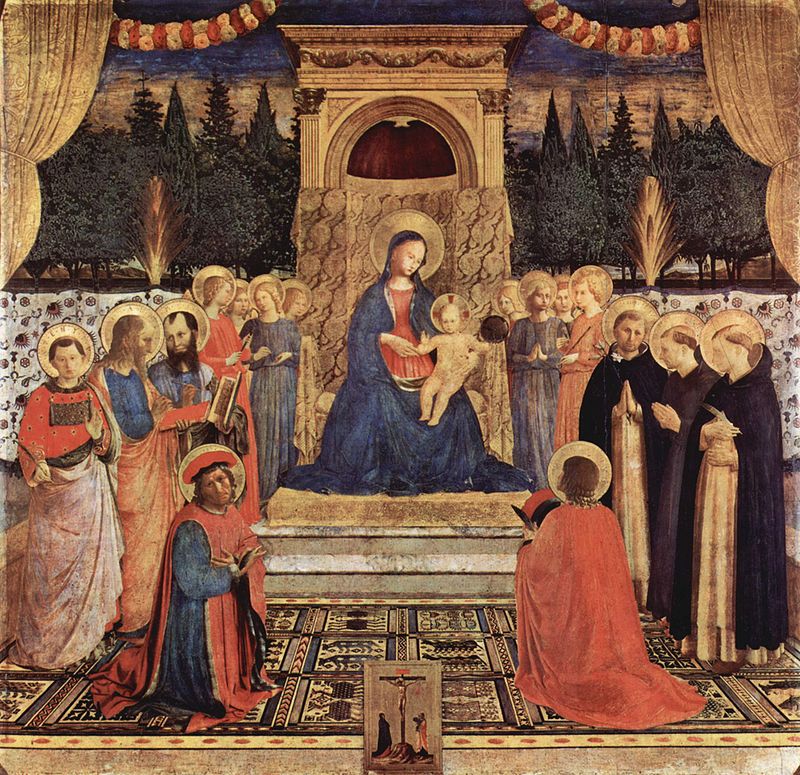

Madonna delle ombre (museo nazionale di san Marco, Firenze)

La Vergine è seduta in trono al centro dell’opera con Gesù Bambino seduto sulle ginocchia (1443). Il Bambino indossa un abito bianco e tiene alto con la mano sinistra un globo di colore bianco. La Vergine invece è completamente coperta da una lunga veste blu. Nel dipinto sono raffigurati otto santi ai lati della Vergine. Quattro di loro si trovano a sinistra e quattro a destra. I Santi che si trovano intorno alla Madonna sono disposti con posture disinvolte e naturali. Inoltre interagiscono fra loro. I gesti e gli sguardi simulano una conversazione in maniera sufficientemente realistica. Il trono sul quale è seduta la Vergine è rialzato da un gradino e si trova all’interno di una nicchia dorata scavata nella parete.

Storie dei santi Lorenzo e Stefano (cappella Niccolina, Roma)

Sulle pareti furono dipinti alcuni episodi tratti dalle vite di santo Stefano e di san Lorenzo, sottolineando, attraverso le doti di questi martiri, le serene virtù del Pontefice, con particolare riferimento all'eloquenza e alla carità. Angelico, prima ancora d’esser pittore, si sentiva nell’intimo un frate domenicano e, seguendo la sua vocazione, manifestò anche in queste opere l’autentica preghiera da egli espressa con i colori della pittura.

Con questo ciclo veniva onorata la Chiesa cattolica attraverso la fede tramandata dagli apostoli e dalle vite parallele dei due diaconi martiri delle Chiese di Gerusalemme e di Roma: Stefano, contemporaneo di Cristo, e Lorenzo, contemporaneo del suo vicario Sisto II. Per la vita di Stefano fu seguito il racconto biblico degli Atti degli Apostoli. La storia di Lorenzo fu ispirata dalla Legenda Aurea di Jacopo da Varagine.

La Chiesa, sacramento universale di salvezza, è simbolicamente raffigurata con i quattordici patriarchi e i profeti dell’antico Testamento, protesi verso Cristo. L’evento storico della redenzione è, invece, annunciato dai quattro evangelisti affrescati sulla volta. Nei pilastri sono dipinti otto dottori appartenenti alle Chiese d’Oriente e d’Occidente, che esprimono la duplice missione santificatrice ed evangelizzatrice della stessa Chiesa che edificano

Lorenzo che distribuisce le elemosine (cappella niccolina, Roma)

La scena di San Lorenzo distribuisce le elemosine è accanto a quella di San Lorenzo riceve i tesori della Chiesa, dalla quale è separata da una cornice. La scena che rappresenta è tratta dalla leggenda di san Lorenzo, descritta ad esempio da sant'Ambrogio. Lorenzo, ricevuti i beni da papa Sisto II prima di essere ucciso, li distribuisce ai poveri prima che gli vengano requisiti dall'imperatore Valeriano. L'episodio è ambientato in un maestoso edificio dall'architettura rinascimentale, che è una versione dalla veduta in prospettiva della scena di Santo Stefano che distribuisce le elemosine, nella lunetta della parete sinistra. Anche in questo caso infatti il diacono è rappresentato sul sagrato di una basilica, ma è visibile dietro di lui, attraverso l'audace rettangolo del portale, la fuga prospettica di tutta la navata in stile paleocristiano, con colonne che reggono architravi ed una grande abside centrale, che enfatizza la figura di san Lorenzo. La prospettiva centrale venne introdotta a Roma proprio dall'Angelico e la rappresentazione di una fuga prospettica di colonne all'interno di una basilica, usata poco prima anche nell'affresco della Consacrazione di san Lorenzo come diacono, è usata qui per su scala monumentale, dopo alcuni esperimenti anteriori in opere di piccolo formato come la Presentazione al tempio della predella dell'Annunciazione di Cortona (anni 1430) o l'Apparizione dei santi Pietro e Paolo a Domenico della predella dell'Incoronazione della Vergine del Louvre (1434-1435 circa).

In primo piano il portale è decorato da paraste corinzie con insoliti motivi vegetali, che si ritrovano anche in altri affreschi della cappella, ma che non hanno analogie né con l'architettura classica né con quella rinascimentale del secondo quarto del XV secolo.