Capitolo 1 - storia e metodologia

1/53

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |

|---|

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

54 Terms

Psicologia

studio scientifico del comportamento degli individui e dei loro processi mentali

Metodo scientifico

Insieme di procedure per la raccolta e l’interpretazione dei dati che permette di limitare le fonti di errore e di trarre conclusioni verificabili

Comportamento

Insieme delle azioni attraverso cui gli organismi rispondono agli stimoli interni e interagiscono con l'ambiente

Processi mentali

Meccanismi di funzionamento della mente, inclusi pensiero, memoria, percezione e emozioni

Psicofisica

Studio quantitativo delle relazioni tra le variabili fisiche e le corrispondenti variabili psicologiche

Gustav Fechner

Fondatore della psicofisica, inizia ad applicare i metodi della fisica alla psiche. Per esempio, egli si chiede come il corpo faccia a distinguere due diversi pesi. Così si arriva alla legge di Weber-Fechner: l’esperienza non ha una relazione lineare con l’intensità dello stimolo, ma logaritmica: S = k * log (l) + c, dove S rappresenta la sensazione, k è una costante e l è l'intensità dello stimolo

Frans Donders

Fa esperimenti sui tempi di reazione a uno stimolo (velocità di conduzione delle fibre nervose. Si cerca di capire come funzionano i nervi. Si arriva così a capire che i nervi sono dei conduttori biologici che trasmettono un segnale, il segnale elettrico). Si fondano su un metodo sottrattivo su compiti cognitivi

Wilhelm Wundt

Il principale contributo offerto da Wundt consiste nel metodo che aveva adottato nel laboratorio di Lipsia, dove ogni esperimento veniva misurato attentamente in tutte le sue variabili

applicava i metodi della fisiologia ai processi della mente umana

l’oggetto di studio era la esperienza diretta o immediata rilevata attraverso l’introspezione (analisi o osservazione diretta della propria interiorità)

Riduzionismo wundtiano

La psicologia wundtiana è elementista, cerca cioè di suddividere i fenomeni psichici in elementi semplici, non ulteriormente riducibili. La coscienza è studiata a partire dall’analisi dei suoi elementi

Per Wundt, l’oggetto di studio era…

l’esperienza diretta o immediata, rilevata attraverso il metodo dell’introspezione, che consiste nell’analisi o osservazione diretta della propria interiorità

Strutturalismo

Approccio fondato sull’elementarismo e sull’introspezione come metodo. Padre di questo approccio è Edward Titchener, allievo di Wundt. Per lui

la mente può essere compresa scoprendone la struttura, scomposta nei suoi elementi primari

lo scopo della ricerca psicologica consiste nel descrivere i contenuti elementari della coscienza e nello scoprire le leggi che determinano il loro susseguirsi e il loro combinarsi

Secondo Titchener la “struttura” mentale è il risultato della somma di molteplici elementi semplici

Elementi semplici e complessi individuati da Titchener

sensazioni > percezioni

immagini > pensieri

stati affettivi > emozioni e sentimenti

Critiche allo strutturalismo

Europa: Franz Brentano, l’oggetto di studio della psicologia sono le attività e i processi mentali > base della psicologia della Gestalt

USA: funzionalismo

Funzionalismo di William James

Approccio che interpreta i fenomeni psichici come funzioni medianti le quali l’organismo si adatta all’ambiente fisico e sociale.

Approccio anti-elementista, fortemente evoluzionistico. Le funzioni mentali dipendono dalla storia evolutiva dell’uomo e degli animali, che sviluppano delle abitudini apprese grazie alle quali possono adattarsi a un certo ambiente

Psicologia della Gestalt

“Il tutto è più della somma delle parti”:

rifiuto dell’elementarismo: non si possono comprendere le proprietà di un evento psicologico compresso limitandosi a sommare le proprietà delle sue parti elementari

attenzione a concetti di struttura e organizzazione, quindi a procedimenti “dall’alto”

Isomorfismo per la Gestalt

il cervello aggrega le informazioni esattamente come lo fa l’ambiente > le informazioni non si aggregano in modo casuale nel mondo, ma si ha una situazione di ordine e di entropia. La mente non ha mai un contenuto che è indipendente dall’ambiente, cioè i suoi contenuti sono sempre in rapporto all’ambiente > il contenuto mentale è immanente

Comportamentismo

Orientamento psicologico basato sull’assunto che il comportamento esplicito è l’unica unità di analisi scientificamente studiabile della psicologia > manifestazioni osservabili

Obiettivo della psicologia comportamentista era lo studio delle associazioni S-R, risposte comportamentali agli stimoli

Enfasi sul rigore della sperimentazione

Cosa pensa John Watson della mente?

La psicologia è una branca delle scienze naturali che si può occupare solo di comportamenti osservabili. Mente = black box

Chi aveva anticipato l’approccio comportamentista?

Ivan Pavlov con le sue ricerche sui riflessi condizionati, che pongono l’enfasi sul comportamento dell’individuo piuttosto che su costrutti mentalisti

Neocomportamentismo

Seconda fase del comportamentismo (anni ‘30-’50). Alcuni dei suoi esponenti (Skinner) superarono lo schema S-R a favore di un approccio aperto ai processi interni all’organismo, non direttamente osservabili (vedi Tolman con introspezione).

Alcuni studiosi introdussero delle variabili intermedie (o intervenienti) nella descrizione del comportamento > esse corrispondono a eventi interni non direttamente osservabili

Qual è il punto centrale della teoria di Skinner?

Il punto centrale della teoria di Skinner è costituito dalla osservazione del comportamento e della sua relazione con le contingenze di rinforzo, cioè delle occasioni in cui ad una determinata risposta ha fatto seguito una ricompensa.

Negli esperimenti in laboratorio con animali, Skinner aveva notato che la risposta seguita da un rinforzo tende a presentarsi con sempre maggiore frequenza. Questo paradigma è detto ‘condizionamento operante’ e si differenza da quello studiato da Pavlov (detto ‘condizionamento classico’) per il fatto che la risposta precede piuttosto che seguire lo stimolo critico.

Cognitivismo

Anni ‘50. Con cognitivismo si indica uno dei più importanti movimenti della psicologia sperimentale contemporanea secondo il quale la mente umana funziona come un elaboratore attivo delle informazioni che le giungono attraverso gli organi sensoriali. Questo approccio studia i processi attraverso i quali il sistema cognitivo acquisisce, elabora, archivia e recupera le informazioni

Non a caso molte teorie del cognitivismo traggono la loro origine dalle scienze cibernetiche, che portarono alla costruzione e alla diffusione dei calcolatori elettronici

Per il cognitivismo, l’uomo…

è un elaboratore di informazioni. La mente non è una scatola nera e i processi mentali possono essere indagati con opportune tecniche sperimentali. Nelle loro ricerche, i cognitivisti si avvalsero dei progressi in ambito tecnologico, in particolare nei computer

Ulrich Neisser

Il termine cognitivismo nasce nel 1967 grazie al libro di uno studioso americano di origine tedesche, Ulric Neisser, chiamato Cognitive Psychology. Egli dice che la psicologia cognitiva studia come la mente elabora le informazioni. Spostando la ricerca dal comportamento manifesto (generalmente risposte ghiandolari e muscolari) ai processi cognitivi, il cognitivismo affrontava un'attività mentale di maggiore interesse.

Ma i cognitivisti continuano a privilegiare gli studi di laboratorio e producono sempre più dati che però riguardano questioni sempre più micro, particolarità che si possono applicare poco al mondo reale e all’esperienza umana. Critica mossa da Neisser e che segna la fine del cognitivismo

Scienza cognitiva

Nasce negli anni ‘70, quando nasce anche l’intelligenza artificiale (IA). Analogia fra computer e mente umana: uomo come elaboratore di informazioni. I due paradigmi che hanno dominato all’interno della neonata scienza della cognizione sono quelli del modularismo e del connessionismo

Jerry Fodor

Padre del modularismo. Dice che la mente computazionale è proposizionale: articola le rappresentazioni mentali a partire da concetti semplici, innati, traducibili in proposizioni.

La proposizionalità implica la composizionalità: la mente elabora espressioni complesse a partire da componenti elementari, seguendo le regole formali di una grammatica

Il modularismo postula una mente adattata (adapted mind), che implica l’idea di una natura umana intesa come una struttura specie-specifica, universale, fissa e biologicamente determinata

Connessionismo

Prospettiva che pone in relazione l’architettura biologica del cervello e l’architettura funzionale dell’attività cognitiva.

Ipotesi di una mente situata, costantemente immersa in un contesto immediato. Concezione dinamica e attiva della mente, in grado di adattarsi, di volta in volta, alle condizioni del momento e di autocorreggersi

Mente radicata

Una mente situata è una mente radicata nel corpo (embodied mind), per cui la conoscenza fondata nell’esperienza (grounded cognition) deriva dalle informazioni tratte dai diversi sistemi sensoriali.

La costruzione di rappresentazioni mentali di un oggetto (o evento) consiste nell’elaborazione di mappe della situazione che consentono di effettuare simulazioni. Si tratta, quindi, di una mente simulativa

A cosa serve il processo di ricerca in psicologia?

A determinare quali supposizioni sul comportamento siano corrette, a verificarle e approfondirle

Teoria

Un insieme di proposizioni che spiegano un fenomeno o un insieme di fenomeni.

Alla base della maggior parte delle teorie psicologiche c’è il concetto di determinismo, cioè l’idea che tutti gli eventi fisici, mentali o comportamentali, siano il risultato di specifici fattori causali. Inoltre, gli psicologi sostengono che il comportamento e i processi mentali seguano degli schemi regolari, scopribili attraverso la ricerca

Ipotesi di ricerca

Un’affermazione provvisoria e verificabile sulla relazione tra fenomeni. è spesso espressa come un enunciato ipotetico nella forma “se…allora”. Per essere verificata, ogni ipotesi deve essere formulata in maniera tale da poter essere falsificata (respinta)

Metodo di ricerca/scientifico

Il metodo scientifico è un insieme generale di procedure scientifiche per la raccolta e l’interpretazione dei dati, che permette di limitare le fonti di errore e di trarre conclusioni verificabili

Raccolta dei dati

Avviene in modalità diverse, ma sempre rispettando dei protocolli sperimentali, ovvero procedure prestabilite. I dati raccolti possono essere prodotti come prove a sostegno delle ipotesi

Analisi statistica dei dati raccolti

Contribuisce a verificare se le ipotesi sperimentali sono corrette. Due tipologie di misure statistiche per l’analisi dei dati raccolti:

statistiche descrittive: procedure matematiche per descrivere e sintetizzare dati numerici

statistiche inferenziali: si riferiscono alle teorie probabilistiche per formulare previsioni e giudizi

Osservazione naturalistica

Metodo di ricerca in cui il ricercatore osserva un comportamento che accade in natura senza cercare di cambiarlo o di influenzarlo in alcun modo

Osservazione clinica

Metodo di ricerca che comporta l’interazione dell’osservatore con la persona osservata

Metodo sperimentale

Permette di pervenire alla formulazione di leggi scientifiche sulle relazioni causali tra variabili. Basato sulla manipolazione di una variabile indipendente per verificarne l’effetto sulla variabile dipendente.

Bias

Distorsione sistematica che, se presente, determina l’inaccuratezza delle conclusioni. I bias possono essere:

del ricercatore

dei soggetti sperimentali

del disegno di ricerca

Standardizzazione

Uso di procedure uniformi in ogni fase del lavoro sperimentali e in ogni partecipante

Definizione operazionale

A ogni variabile, deve essere data una definizione operazionale, ossia una formulazione di un concetto nei termini delle procedure utilizzate per determinarlo

Variabile confondente

Fattore che modifica il comportamento dei partecipanti a un esperimento in maniera non prevista dal disegno sperimentale, compromettendo la corretta interpretazione dei dati. Due fonti di confusione sono l’effetto dell’aspettativa e l’effetto placebo

Effetto dell’aspettativa

Distorsione dei risultati dovuta all’attesa che lo sperimentatore e/o i soggetti sperimentali hanno in merito ai risultati stessi. I partecipanti cercano infatti di capire il desiderio del ricercatore, tendenza a compiacere il ricercatore

Effetto placebo

Si verifica quando i partecipanti a un esperimento modificano le loro risposte in assenza di qualunque tipo di manipolazione o trattamento sperimentale

Procedure di controllo

Strategie utilizzate dai ricercatori per mantenere costanti tutte le variabili e le condizioni non legate all’ipotesi che deve essere verificata

Controllo a doppio cieco (per eliminare le distorsioni causate dall’effetto aspettativa)

Procedura per cui i partecipanti sono inconsapevoli delle condizioni sperimentali in cui si trovano, nonché dello scopo effettivo dell’esperimento, e lo sperimentatore è nella condizione di non sapere a quale condizione sperimentale siano stati assegnati i soggetti che sta esaminando

Controllo a singolo cieco

Procedura per cui i partecipanti sono inconsapevoli delle condizioni sperimentali in cui si trovano

Controllo placebo

Condizione sperimentale in cui non è somministrato il trattamento o non vi è una manipolazione della variabile indipendente

Disegno tra soggetti (between-subjects)

Disegno sperimentale in cui i partecipanti sono assegnati casualmente alla condizione sperimentale o alla condizione di controllo. Si basa su un confronto tra gruppi

Disegno entro i soggetti (within-subjects)

Un altro tipo di disegno sperimentale è disegno entro i soggetti (within-subjects), che utilizza ogni partecipante come controllo di sé stesso.

Esempi:

Il comportamento di uno dei partecipanti prima del trattamento potrebbe essere confrontato con il suo comportamento dopo il trattamento

Ogni partecipante potrebbe sperimentare più di un livello della variabile indipendente

Assegnazione casuale

Strategia che attribuisce a ogni partecipante la stessa probabilità di trovarsi nella condizione sperimentale (soggetti sottoposti a trattamento sperimentale) o in quella di controllo (assenza di trattamento sperimentale)

Caratteristiche che deve avere uno studio sperimentale

I campioni dovrebbero essere randomizzati e devono poter essere comparati, chiara definizione delle due variabili, le procedure standardizzati dovrebbero essere ripetibili

Metodo correlazione

Indaga il grado di associazione tra variabili nei casi in cui uno psicologo non possa manipolarle facilmente e nel rispetto delle norme etiche. Si posso stabilire:

Una correlazione lineare diretta

Una correlazione lineare inversa

Un’assenza di correlazione

RICORDA: la correlazione non implica causalità

Attendibilità

Misura la ripetibilità del risultato; un risultato è attendibile se, a partire da condizioni simili, si ripeterà in tempi differenti

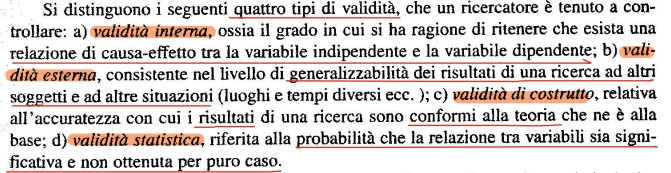

Validità

Livello di precisione con cui un test o uno strumento utilizzato in una ricerca misura la variabile psicologica che si intende misurare