Défintions HIST-B110 (Histoire des Temps moderne

1/163

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

164 Terms

Synchronique

Avec le temps = contemporain

Diachronique

À travers un ensemble de temps

Citation de Marc Bloch sur le temps

« L’histoire est la,science des hommes dans le temps. »

Citation d’Antoine Prost sur le temps

« Temps = principal acteur de l’histoire ».

Régimes d’historicité (François Hartog : historien et philosophe français)

« Notion développé par l’historien François Hartog ; elle invite à considérer qu’il existe des « ordres du temps », c’est-à-dire des modes d’articulation du passé, du présent et du futur qui varient selon les lieux et les époques (des sociétés ont des consciences du temps différentes). Chaque communauté a une certaine conscience de son rapport au temps. Ce concept permet de s’interroger sur la manière singulière dont notre présent conçoit le temps. Le régime d’historicité permet de comprendre les moments de rupture dans une société, ceux qui font basculer notre rapport au passé et au futur ».

Apprendre la temporalité historique : quelles habiletés ? (10)

Rejoindre les hommes du passé dans leurs possibles et leurs contraintes et éviter le piège de l’anachronisme

Périodiser

Repérer les mouvements cycliques du temps et les résurgences

Percevoir les rythmes du changement

Repérer les changements et les continuités

Reconnaître dans le présent les traces du passé qu’il recèle et les situer dans la profondeur du temps

Mettre en ordre les faits ou l’art de la chronologie

Percevoir la durée et apprécier l’épaisseur du temps

Percevoir la succession ou la diachronie

Mettre en évidence les simultanéités ou les synchronies

Périodiser

Action de découper du temps en séquences significatives autour de moments qui manifestent des ruptures plus au moins nettes (mise en ordre des événements dun passé).

La périodisation

Outil indispensable pour l’historien car il s’agit d’un outil d’intelligibilité historique qui permet de nommer, classer et définir. C’est la taxonomie de l’historien.

« Périodisation » selon Stéphane Benoist

« Le séquençage du temps appartient en propre à toute démarche de nature historique destinée à livrer un récit ordonné d’événements de toutes natures, ce qui impose de ce fait de rendre compréhensible le passé en lui conférant un ordonnancement adapté ».

Axiologique

Imprégné de jugements de valeur positif ou négatif.

l’Anthropocène

Époque de l’histoire de la Terre au cours de laquelle les activités humaines ont un impact significatif et global sur le système planétaire.

Modernité (Dictionnaire de l’Académie française)

« Qualité de ce qui est ou qu'on juge moderne, de ce qui témoigne des transformations, des évolutions de l'époque présente, est caractéristique d'un esprit nouveau, de goûts nouveaux, répond aux désirs, aux attentes du moment ».

Pour une période

Terminus a quo (date initiale, à partir de laquelle)

Terminus ad quem (date terminale, jusqu’à laquelle)

Pour un événement

Terminus post quem (date initiale)

Terminus ante quem (date terminale)

Circum navigatio

La navigation autour du monde

Reconquista

Longue période de « reconquête » par les chrétiens des territoires ibériques possédés par les musulmans. Commencée au Moyen-Âge, elle s’achève en janvier 1492 avec la prise de Grenade et la fin du dernier royaume musulman dans la péninsule ibérique.

Sattelzeit

Période charnière / de transition qui s’étire de 1750 à 1850.

Siècle

« Durée de 100 ans (dans la façon habituelle de diviser le temps) calculés depuis la date supposée du Christ. Cette catégorie en tant que durée de 100 ans n’est attestée qu’à partir du 16e siècle ».

« Division historique, chronologique d’une certaine longueur pouvant recouvrir approximativement d’un siècle déterminé. »

=> Généralement approximatif mais on le personnifie souvent (à ne pas faire).

Chrononyme (nom d’époque) - définition de Paul Bacot

« Expression, simple ou complexe, servant à désigner en propre une portion de temps que la communauté sociale appréhende, singularise, associe à des actes censés lui donner une cohérence, ce qui s’accompagne du besoin de la nommer ».

Le chrononyme Ancien régime

Cette notion « renvoie à tout un système social et politique, marqué par l’inégalité de naissance entre les personnes, et toutes sortes de privilèges qui façonnent des identités sociales fortement distinctes. Au sommet de la pyramide sociale se trouve une structure politique, la monarchie, qui repose sur ces distinctions et les légitime à la fois : l’État royal fait corps avec la société de privilèges et sa longue sédimentation d’inégalités et d’oppression des masses par des élites nobiliaires et seigneuriales fortement imbues d’elles-mêmes et de leurs prérogatives ».

« Grandes Découvertes »

Appellation consacrée (manuels scolaires, usage courant) qui s’impose au 19e s. pour désigner généralement les explorations maritimes entreprises aux 15e et 16e s. par les puissances européennes.

La mondialisation

C’est le fait de donner une dimension mondiale à un phénomène. Il s’agit d’un processus complexe qui peut être historicisé.

Historiciser

Inscrire un phénomène, une analyse dans un contexte historique.

Histoire de la mondialisation

Histoire de la manière dont les différentes parties du monde (les continents…) se sont connectées à travers les âges.

Histoire global (Global History)

Se distingue par l’échelle (le monde comme objet historique, ou tout le moins de vastes espaces) et le point de vue (dépasser l’occidentocentrisme).

Ex : Serge Gruzinski

Il s’agit rarement du monde entier mais une échelle plutôt mondiale avec un PDV.

Histoire connectée (Connected History)

Qui privilégie l’étude d’espaces de rencontres/réceptions/interactions entre acteurs issus de sociétés différentes, parfois à l’échelle de la microhistoire (éviter les récits ethno-centrés).

Ex : Romain Bertrand - la rencontre entre Hollandais et Javanais ou Sanjay Subrahmanyam - la rencontre entre Portugais et le monde indien

Temps modernes

Première mondialisation sur trois continents mais avec des modalités différentes : colonisation des Amériques, encerclement de l’Afrique qui est contournée et que l’on connaît très peu, difficile pénétration en Asie car la Chine, l’Inde et le Japon qui résistent longtemps face aux Européens.

Périodisation de la mondialisation aux Temps modernes

Prémices portugaises (1415 – 1492), siècle espagnol (1492 – 1600), siècle néerlandais (1602 – 1689), concurrence franco-britannique (1689 – 1763), hégémonie britannique (à partir de 1763).

Principaux acteurs de la première mondialisation

États, compagnies commerciales, émigrations européennes.

Empire colonial

Ensemble des territoires dominés par un État sur une partie du monde (les colonies).

Système-monde (Immanuel Wallerstein)

« Vaste unité socialo-spatiale résultant de l’organisation de relations complexes (à la fois économiques, politiques et culturelles) entre une multiplicité d’unités différentes (tribus, ethnies, peuples, cités-Etats, royaumes, etc.) plus au moins autonomes ».

Les 3 étapes dans la constitution des empires coloniaux ibériques

1) Temps des découvertes (jusqu’au début du 16e s.)

2) Temps des conquêtes (première moitié du 16e s.)

3) Temps des empires (seconde moitié du 16e s.)

Union ibérique (ou Empire ibérique)

État ayant pris place à la suite de l’union des dynasties espagnole et portugaise entre 1580 – 1640.

Comptoir (commercial ou colonial)

« Escale comprenant un port, un fort, une hôtellerie et un entrepôt pour les marchandises, allant du point d’accostage jusqu’à la grande ville. L’Empire portugais est un archipel de comptoirs. Les comptoirs hollandais, anglais, danois, suédois et français sont des bureaux de compagnies des Indes. En Afrique, les comptoirs sont les sites de la traite des Noirs ».

La grande connexion

Ce concept (qui pourrait devenir obsolète dans quelques années) développé par les historiens, permet de souligner qu’à partir de la fin du 16e siècle, il y a une connexion à l'échelle mondiale entre les continents et que l'étape finale marquée par la dernière connexion en 1571 avec la conquête des Philippines qui finalise la connexion : l’Asie est connectée à l'Europe par l'Afrique, l’Europe à l’Amérique, l’Amérique à l’Asie.

« Galion de Manille »

Nom donné aux navires de commerce armés traversant l’océan Pacifique entre Manille/Philippines espagnoles - et Acapulco/Nouvelle-Espagne. Il est au cœur de cette connexion mondiale.

1602

Création de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC = Vereenigde Oostindische Compagnie).

1579

Indépendance de facto des Provinces-Unies qui développeront une politique économique impressionnante.

Compagnies de commerce

« Sociétés de négociants bénéficiant de privilèges et monopoles (compagnies à charte) octroyés par certains États européens afin d’assurer le commerce et la mise en valeur de leurs colonies (monopole du commerce, privilèges douaniers, droit de souveraineté en échange de l’organisation de liaisons entre la métropole et les colonies, de la gestion du peuplement et éventuellement de l’évangélisation). Associations temporaires aux pouvoirs limités au 16e siècle (pour une expédition par exemple), elles deviennent des organismes permanents et puissants au 17e siècle avant de voir leur importance s’amoindrir au 18e siècle. Les compagnies des Indes orientales (Asie) furent les plus puissantes ; celles des Indes occidentales (Amérique, Afrique) furent rapidement supprimées. Le modèle fut la compagnie néerlandaise des Indes orientales : la Vereenigde Oostindische Compagnie – VOC (1602-1799). »

Nouveaux Pays-Bas

Colonie établie au début du 17e siècle par les Provinces-Unies en Amérique du Nord) qui contribuent à la fondation de la ville de Nieuw Amsterdam (rebaptisée New York par les Anglais en 1664) sur l’île de Manhattan.

9 décembre 1722

Octroi d’une charte par l’empereur Charles VI pour la création d’une compagnie de commerce dans les Pays-Bas autrichiens inspirée des compagnies néerlandaises, anglaises et françaises.

1723

Constitution d’un capital par actions pour l’acquisition de navires. Mise en place de la compagnie dont le siège est situé à Anvers, mais suite à la fermeture de l’estuaire de l’Escaut, c’est Ostende (avant-port de Bruges) qui est choisie comme port principal de cette compagnie en vue de commercer avec la Chine et l’Inde (Bengale) : textile, thé, coton, soie, etc.

Banquibazar

Aujourd’hui Ichhapur, située le long du Gange, dans le Bengale occidental) fut un des comptoirs commerciaux de la Compagnie d’Ostende.

Commerce triangulaire

Indirect et lié à la traite transatlantique

Commerce maritime en trois temps où des marchandises européennes de faible valeur sont échangés en Afrique contre des captifs qui sont transportés aux Amériques où ils sont vendus comme esclaves avant que les navires reviennent en Europe chargés de denrées coloniales à forte valeur ajoutée (produits exotiques).

Commerce en droiture

Direct et sans trafic d’esclaves

Commerce maritime direct entre un port de départ et un port d’arrivée, en l’occurrence entre la métropole et ses colonies outre-Atlantique. Une colonie ne peut commercer qu’avec sa métropole.

Empire colonial anglais ou britannique ?

L’adjectif « britannique » sera plutôt utilisé pour la période postérieure à 1707, date de l’Acte d’Union qui unit l’Angleterre et l’Ecosse en les constituant comme un seul royaume (la Grande-Bretagne).

« Seconde Guerre de Cent Ans »

Expression originaire de l’historiographie anglo-saxonne utilisée pour caractériser le long 18e siècle.- marquée par la forte rivalité franco-britannique.

Principaux conflits où s’exprime cette rivalité franco-britannique de 1688 à 1815

o Guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697)

o Guerre de Succession d’Espagne (1701-1714)

o Guerre de Succession d’Autriche (1740-1748)

o Guerre de Sept Ans (1756-1763) : conflit d’envergure mondiale

o Guerres de la Révolution américaine (1775-1783)

o Guerres de la Révolution française (1792-1802)

o Guerres napoléoniennes (1803-1815)

Le traité de Paris (1763)

Traité qui marque la fin de la guerre de Sept Ans et le déclin de l’Empire colonial français au profit de la Grande-Bretagne (possession du Canada, Floride, quelques territoires en Inde) qui s’impose comme une puissance à l’échelle mondiale.

Chronologie des « Grandes Découvertes » : les dates « canoniques » (1 nom, 1 date, 1 lieu)

1487 : Bartolomeu Dias franchit pour la première fois le cap de Bonne-Espérance pour contourner l’Afrique ; « Début » des Grandes Découvertes.

1492 : Christophe Colomb atteint le « Nouveau Monde ».

1494 : le traité de Tordesillas définit la limite de démarcation entre les zones de conquête espagnoles et portugaises.

1497 : Giovanni Caboto (Jean Cabot) découvre Terre-Neuve ; Étape importante pour l’Amérique du Nord.

1498 : arrivée de Vasco de Gama à Calicut

1497-1504 : voyages d’Amerigo Vespucci, son prénom sera donné au nouveau continent

1500 : Pedro Álvares Cabral débarque au Brésil (Traité de Tordesillas : influence portugaise au Brésil)

1503 : création de la Casa de Contratación (administration coloniale espagnole) ; Première institution administrative des colonies de l’histoire.

1505 : création de l’Estado India (administration coloniale portugaise).

1519-1522 : Fernand de Magellan (décédé lui en 1521) et son équipage (Juan Sebastian Elcano) effectue la première circumnavigation de la terre (tour du monde) ; C’est surtout son équipage et Juan en réalité qui le feront.

1519-1521 : Hernan Cortés envahit le Mexique (effondrement des populations locales)

1534-1543 : voyages de Jacques Cartier qui établit des colonies de peuplement le long du fleuve Saint-Laurent.

Moments-clés pour le futur Québec/Canada

1577-1590 : Francis Drake effectue la deuxième circumnavigation de la terre.

1600 : Création de la British East India Company (BEIC).

1602 : Création de la Vereenidge Oostindische Compagnie (VOC).

1624 : Fondation de la Nouvelle-Amsterdam (future New-York) par les Hollandais.

1664 : Création de la Compagnie [française] des Indes orientales.

1608 : Samuel de Champlain fonde Québec.

1728 : Vitus Jonassen Béring découvre le détroit qui portera son nom et qui sépare le continent asiatique et le continent américain.

1763 : Le traité de Paris fait perdre à la France l’essentiel de ses possessions coloniales au profit de la Grande-Bretagne.

1766 – 1769 : Louis-Antoine de Bougainville effectue la première circumnavigation française.

1768 – 1779 : James Cook explore l’océan Pacifique l’océan Antarctique.

Histoire de l’esclavage

L’histoire de l’esclavage est multiforme et traverse de nombreuses périodes (cf. « Les mondes de l’esclavage »). Sous la période des Temps modernes, elle est marquée profondément par l’essor de la traite des Noirs (traite transatlantique = « traite négrière » = commerce triangulaire) et l’émergence des courants abolitionnistes.

Engagisme

Forme moderne d’esclavage (prise des papiers d’identité…). Il y a donc des nouvelles formes d’esclavages dans nos sociétés contemporaines.

Plantations

Grande entreprise agricole coloniale située dans un pays tropical produisant des cultures (sucre, café, tabac, coton, cacao, etc.) grâce à une main d’œuvre issue de la traite esclavagiste. Il y a un grand besoin de main d’œuvre dans les pays tropicaux (en Amérique), ce qui va amener les autorités à développer l’esclavage.

Potose

Région de Potosí située dans les Andes (actuelle Bolivie) où l’on trouve les plus importantes mines d’argent du Nouveau Monde durant les Temps modernes.

Presque tout l’argent venait de là-bas à l’époque.

Riga

L’un des ports les plus actifs de la côte sud de la Baltique durant les Temps modernes (actuelle capitale de la Lettonie).

Anvers

Site d’entreposage officiel des marchandises portugaises pour la distribution dans toute l’Europe => « plaque tournante de l’économie mondiale européenne émergente ».

Principale métropole commerciale et financière du nord-ouest de l’Europe (c. 1490 – c. 1580) : plaque tournante des épices portugaises venues d’Asie, des métaux précieux allemands, des draps anglais, mais aussi des livres, du sucre et des diamants. Environ 2 500 bateaux y mouillaient les meilleures années.

« Économie »

Manière dont des communautés vont produire de la richesse, la répartir et la manière dont cette richesse sera consommée. (une richesse qui varient selon l’époque et les sociétés).

« Capitalisme » aux Temps modernes, concept anachronique ?

Le terme « capitalisme » est postérieur à la période (peu employé avant le milieu du 19e s., contexte de la lutte des classes), mais le terme de « capitaliste » se répand lui dès la 2nde moitié du 18e s.

Dans le Dictionnaire de l’Académie française (5e édition, 1798), ce dernier est défini comme « Celui ou celle qui a des capitaux ou sommes d'argent considérables, et qui les fait valoir dans les entreprises de commerce, d'agriculture, de manufacture ou de finance ».

Remarque : les phénomènes des Temps modernes nous apparaissent souvent faussement « proches » de nos conceptions contemporaines.

Ce terme pose aussi question, est limite anachronique : il n'apparaît jamais sur les sources de l’époque (mais vers le 19e). Le terme capitaliste (acteur) se déploie cependant à la seconde moitié du 18e.

Selon le Trésor de la Langue française deux acceptions contemporaines :

A. Système économique caractérisé par la concentration de gros capitaux en vue de promouvoir la production et les échanges commerciaux.

B. Système économique et social qui se caractérise par la propriété privée des moyens de production et d'échange et par la recherche du profit.

Avant le 19e s. le capitalisme ne doit pas encore s’entendre au sens de système économique englobant l’ensemble de la société, mais plutôt comme « une étroite plateforme de la vie économique » (F. Braudel). Il n’est pas non plus une « idéologie » à l’époque moderne.

Proto-capitalisme mercantile

Le mercantilisme est une doctrine économique qui se développe aux Temps Modernes, c’est une sorte de protectionnisme au sein duquel chaque État essaie de protéger ses richesses, au détriment des autres États. Ce qui crée des rapports de force constants entre les États.

« Proto-capitalisme » : transition entre le féodalisme médiéval et le capitalisme contemporain.

« Mercantile » : référence à la prédominance du capital marchand + politique mercantiliste.

Capitalisme (Thomas Piketty)

Piketty analyse, pour les Temps modernes et le 19e s., les processus qui ont transformé les sociétés ternaires européennes (sociétés d’ordres) en sociétés de propriétaires, ainsi que les caractéristiques des sociétés esclavagistes et coloniales. Son analyse mélange un schéma marxiste et schéma colonialo-esclavagiste.

Sociétés d’ordre

Catégorie d’appartenance sociale préétablie et généralement figée, au nombre de trois dans la société d’Ancien Régime.

La bourgeoisie (sens aux Temps modernes)

Appartenir à un bourg, une ville, et donc on le reconnaît comme membre de la ville qui a des droits et devoirs.

Mouvement des enclosures en Angleterre

Regrouper et enclore des terres arables pour les consacrer à des pâturages plus rémunérateurs = développement de la grande propriété privée au détriment des « communs ».

Agronomie

Science basée sur le travail de la terre (agriculture) qui a été fondamentale au 18e s.

Première industrialisation

Transformation progressive d’une économie fondée sur l’atelier/artisanat (encadré par des associations de métiers telles que les corporations) en proto-industrie (manufactures) donnant naissance à une première industrialisation (mutation des méthodes et des rapports de production dans le secteur de la transformation des biens). Ce processus s’accompagne d’innovations techniques (ex.: métiers à tisser, machine à vapeur) et de l’évolution du domestic system (système de production décentralisé où des négociants des villes s’appuient sur une main-d’œuvre rurale à domicile réalisant une activité complémentaire surtout en période hivernale) au factory system (système de production centralisé et fondé sur des usines – factories regroupant en ville des ouvriers et permettant de réduire les coûts, d’encadrer la main-d’œuvre et de développer la mécanisation).

Compagnies à chartes (compagnies de commerce)

Elles obtiennent de l’Etat un monopole du commerce, des privilèges douaniers et un droit de souveraineté en échange de l’organisation de liaisons entre la métropole et les colonies, de la gestion du peuplement et éventuellement de l’évangélisation (ex. : British East India Company en 1600, Vereenigde Oostindische Compagnie en 1602, Compagnie [française] des Indes orientales en 1664). Ce sont des compagnies par actions, dont la valeur est divisée en parts (les actions) achetées par des investisseurs qui se partagent les dividendes au prorata.

Domestic system

Système de production décentralisé où des négociants des villes s’appuient sur une main-d’œuvre rurale à domicile réalisant une activité complémentaire surtout en période hivernale.

Factory system

Système de production centralisé et fondé sur des usines – factories regroupant en ville des ouvriers et permettant de réduire les coûts, d’encadrer la main-d’œuvre et de développer la mécanisation).

Le mercantilisme

Pensée économique qui domine toute la période moderne avant qu’apparaissent les propositions physiocratiques et libérales à la fin du 18e s. ; prône l’intervention de l’État avec pour objectif l’accumulation de métaux précieux ; d’abord réponse pragmatique aux problèmes monétaires accrus par l’arrivée des métaux précieux américains au 16e s. ; objectif des États est d’accumuler/drainer les métaux précieux (stock monétaire or/argent) et d’en limiter leur sortie (politique douanière protectionniste) ; pratiques variées selon les circonstances et spécificités nationales (variantes nationales : bullionisme espagnol, colbertisme français, caméralisme germanique, commercialisme anglais). L’État est un acteur décisif dans le champ économique.

Économie de guerre

Développement de la piraterie de masse dans les Caraïbes pour voler les métaux précieux, ou utilisation d’une autre méthode qui consiste à avoir une balance commerciale positive.

Bullionisme

Provenant de l’Espagne, ce courant de pensée place la priorité dans le fait d’avoir une économie basée sur l’apport et l’accumulation de métaux précieux (des colonies).

Colbertisme

Provenant de France, ce courant de pensée fait l’État un promoteur du développement du commerce et de la manufacture de luxe, lié à l’absolutisme français.

Caméralisme

Provenant du SERG, ce courant de pensée voit la chambre comme lieu où l’on stocke de l’or et l’argent, il cherche à atteindre une prépondérance du rôle de l’État pour promouvoir l’accumulation des métaux.

Commercialisme

Provenant de l’Angleterre, ce courant de pensée voit le commerce extérieur/international comme source de richesse.

Physiocratie française

Conception d’un système liant agronomie/démographie/commerce/politique ; l’agriculture serait seule productrice de richesse ; nécessité de libérer les entraves du travail paysan et du commerce agricole (approche libérale), débat sur la libre circulation des grains ; rôle du médecin François Quesnay et échec de la tentative de politique physiocrate du ministre Turgot (1774-1776).

Précurseur du libéralisme économique

« Ville-monde »

Réseau commercial tissé à l’échelle mondiale successivement Anvers, Amsterdam, Londres, et bientôt New-York. Respectivement au 16e, 17e, 18e, et 19e s.

Économie de substance (nuancer la mondialisation de l’économie)

Persistance d’une économie de substance à l’écart des flux économiques à plus large échelle.

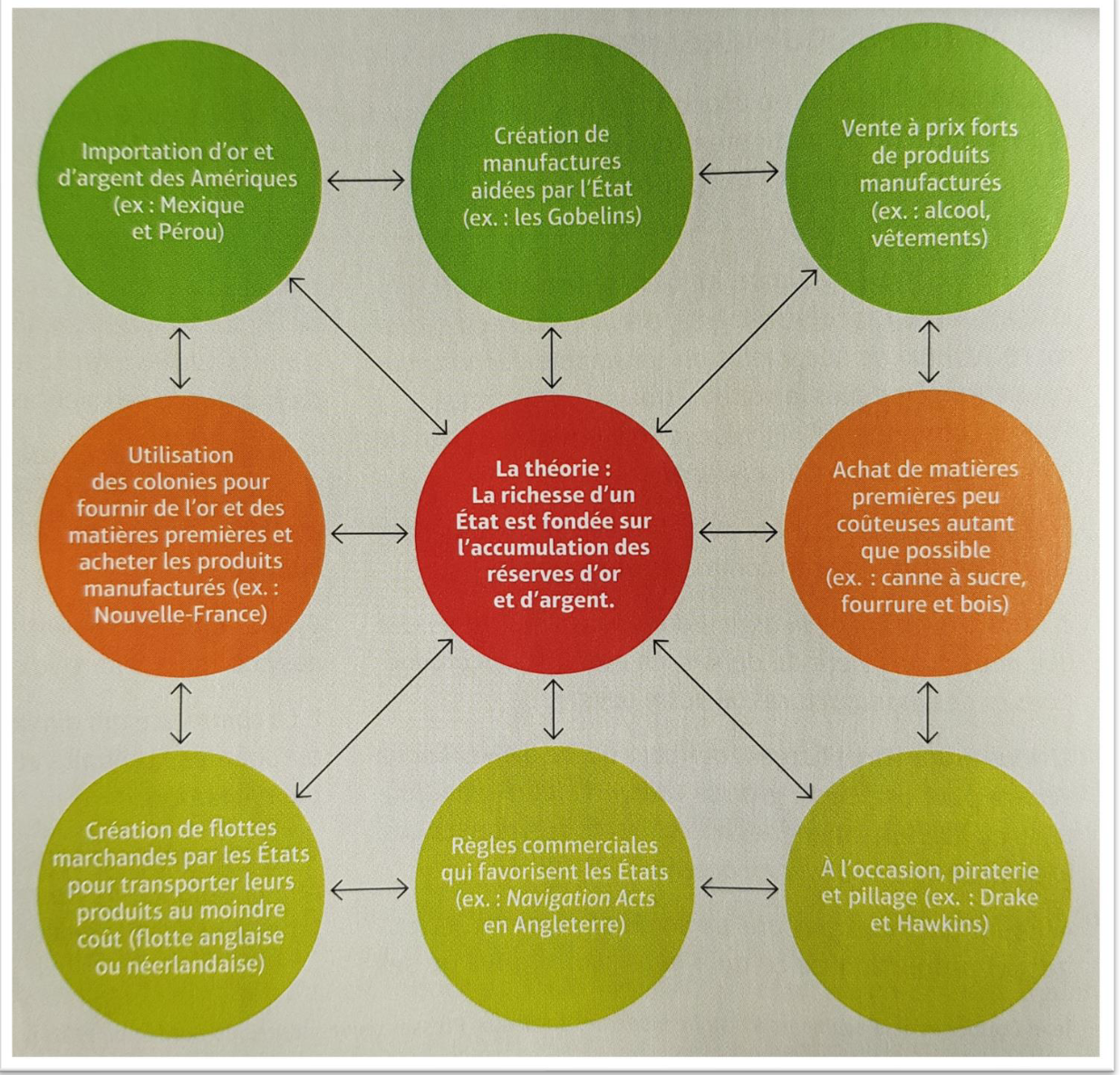

Schéma sur Les principes et les corollaires du mercantilisme

Construction en 2 temps du chrononyme « Renaissance »

Terme déjà utilisé par les contemporains des 15e et 16e s. conscients d’un changement de temporalité (rinascità, définie par opposition au long millénaire qui la sépare de l’Antiquité qualifié d’âge obscur, conviction que l’Antiquité peut renaître au grand jour) mais la notion de Renaissance comme véritable chrononyme (vaste période correspondant à un renouveau culturel basé sur la redécouverte antique) est forgée au 19e s. par Michelet et surtout Jacob Burckhardt (La Civilisation de la Renaissance en Italie, 1860).

Pré-Renaissance

Période s’étendant du 13e et 14e s., à l’exemple du peintre Giotto et de l’humaniste Pétrarque.

« Première Renaissance »

Le Quattrocento, cad le 15e s., centré sur la Florence des Médicis à l’exemple de Brunelleschi, Donatello, Fra Angelico.

La « Haute-Renaissance »

Le Cinquecento, début du 16e s., centré sur la Rome papale à l’exemple de Bramante, Raphaël, Michel Ange.

La « Renaissance tardive »

Période jusque c.1600, évolution vers le « maniérisme ».

Rivalité dynastique entre la maison de France et la Maison d’Autriche

Entre 1519 (élection de Charles Quint comme empereur) et 1559 (paix du Cateau-Cambrésis : la France renonce aux possessions italiennes).

1527

Sac de Rome mené par Charles Quint

1453

La chute de Constantinople qui a pu jouer un rôle dans la diffusion en Occident d’une partie du savoir antique mais ce n’est pas le seul facteur!

« République des Lettres »

Réunion des lettrés et des savants européens par-delà les frontières, comme s’ils étaient membres d’une république immatérielle (15e -18e s.) = communauté universelle de savants et de savoirs.

Remarque : le terme « lettres » englobe alors toutes les sciences puisque la connaissance du latin et du grec est nécessaire à la compréhension de l’ensemble des savoirs.

Révolution copernicienne

Passage du géocentrisme à l’héliocentrisme.

Académies artistiques

Lieu de formation et partage de savoirs.

« Chef d’œuvre » - sens à la Renaissance

Chef de la corporation

Humanisme

L’humanisme (dominé par les lettres), né dans les milieux savants italiens du 14e s., est un mouvement culturel à l’avant-garde de la Renaissance (dominée par les arts) : ce sont deux mouvements intimement liés (référence à l’Antiquité, vision de l’homme et du monde).

Érudits

Les humanistes sont des érudits ayant pour objectif de faire revivre l’Antiquité gréco-latine en s’appuyant sur les vestiges qu’elle a laissés (principalement les textes) en les collectant, les étudiant et en les imitant.

Studia humanitatis (démarche intellectuelle fondée sur cette dernière)

L’étude des « humanités », càd. le secteur d’études qui a pour objet la langue écrite, principalement latine et avec elle, l’histoire et la philosophie.

Méthode philologique et historique

Critique textuelle, rétablissement du contenu original des textes antiques débarrassés des erreurs ou interpolations.

Ex : Lorenzo Valla avec la méthode critique, démontre que la donation de Constantin au pape (Rome et des terres) est un faux de l’époque médiévale.

Concept « révolution scientifique » - À NUANCER (définition)

« La plupart des historiens actuels quand il leur arrive encore d’utiliser ce concept, veulent dire : un changement survenu entre la Renaissance et les Lumières au cours duquel la conception de l’univers et de ses lois s’est trouvée modifiée, en théorie par un nouveau schéma géométrique et mathématique – pas de sciences sans mesures – qui délaisse l’examen des causes premières mais permet d’établir des lois naturelles universelles, en pratique par un recours à l’observation et à l’expérimentation instrumentale supposant un lien plus étroit avec les arts mécaniques – refondés par la technologie – ainsi qu’un usage public de la science ».

Concept « révolution scientifique » - nuances

Ces savants « modernes » ne représentent qu’une minorité du monde scientifique ; diversité de leurs positions (approches multiples) ; le changement n’est ni général ni brutal (nuancer la dimension révolutionnaire) → ce concept reste un « moyen commode de décrire une époque – centrée sur le XVIIe siècle – durant laquelle les savoirs connaissent un notable renouvellement et qui s’étend de la Renaissance aux Lumières ».

Concept « révolution scientifique » - utilité du concept

« Plutôt que de balayer d’un revers de la main la notion au prétexte qu’elle serait devenue obsolète, il ne sera pas inutile d’en comprendre l’usage classique ainsi que ce qui rend toujours acceptable l’emploi de l’expression dans un sens désormais ‘faible’ et nuancé ».

17e s., entre la Renaissance et les Lumières (chevauchement) à replacer dans le cadre d’un long processus 16e – 19e s.

Cadre chronologique de la « révolution scientifique »

Rationalisme

La raison prime.