Wahrnehmung

1/545

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |

|---|

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

546 Terms

Anomsie

🧠 Kurzfassung:

Der Verlust von Geruch und Geschmack durch COVID-19 (wie bei Katherine Hansen) zeigt, dass diese Sinne essentiell für Lebensqualität, soziale Bindung und Sicherheit sind – obwohl sie oft unterschätzt werden.

📋 Langfassung:

Katherine Hansens Fall:

Talentierte Köchin mit stark ausgeprägtem Geruchssinn.

Verlor 2020 durch COVID-19 dauerhaft Geruch (Anosmie) und Geschmack.

COVID-19 & Sinnesverlust:

Über 50 % der Infizierten betroffen.

In den meisten Fällen zeitlich begrenzt, aber bei wenigen langfristig (wie bei Hansen).

Folgen des Verlusts:

Verminderte Lebensfreude, besonders beim Essen.

Soziale Isolation, da Gerüche emotionale Bindungen unterstützen.

Sicherheitsrisiken: Verdorbene Lebensmittel, Gas, Feuer werden nicht erkannt.

Menschen mit Anosmie sind häufiger Gefahren ausgesetzt.

Molly Birnbaums Erlebnis:

Empfand ihre Umgebung als leblos und „geruchslos“.

Rückkehr des Geruchs war emotional intensiv – einfache Gerüche wurden als wunderschön wahrgenommen.

Fazit:

Geruchs- und Geschmackssinn sind nicht lebensnotwendig, aber fundamental für Lebensqualität, Emotionen und Sicherheit.

Die drei Hautpkomponenten der chemischen Sinne

🧠 Kurzfassung:

Die chemischen Sinne – Geruch, Geschmack und Aroma – wirken als Torwächter des Körpers, da ihre Rezeptoren direkt mit Molekülen aus der Umwelt in Kontakt stehen. Sie helfen, nützliche von schädlichen Substanzen zu unterscheiden, lösen starke emotionale Reaktionen aus und sind eng mit Erinnerungen verbunden.

📋 Langfassung:

Drei Komponenten:

Geschmack (Gustation): Aktiviert durch feste/flüssige Moleküle auf der Zunge.

Geruch (Olfaktion): Aktiviert durch Moleküle in der Luft, die die Riechschleimhaut erreichen.

Aroma: Entsteht durch die Kombination von Geschmack und Geruch (z. B. beim Essen).

Direkter Kontakt zur Umwelt:

Unterschied zu anderen Sinnen: Chemische Sinne reagieren direkt auf Moleküle.

Deshalb unterliegen die Rezeptoren einem ständigen Erneuerungsprozess (Neurogenese):

Riechsinneszellen: alle 5–7 Wochen erneuert.

Geschmackssinneszellen: alle 1–2 Wochen erneuert.

Torwächterfunktion:

Ziel: Schutz und Identifikation wichtiger Stoffe.

Reaktion auf Reize: Angenehm bei Nützlichem (z. B. süß), unangenehm bei Schädlichem (z. B. bitter, verdorben).

Emotionale Komponente: Unterstützt schnelles Reagieren (z. B. Ekel, Genuss).

Gedächtnis und Emotion:

Gerüche können autobiografische Erinnerungen wachrufen.

Diese sind oft mit intensiven Emotionen und spezifischen Orten/Ereignissen verknüpft.

Die Neurogenese der chemischen Sinne

🧠 Kurzfassung:

Die chemischen Sinne – Geruch, Geschmack und Aroma – wirken als Torwächter des Körpers, da ihre Rezeptoren direkt mit Molekülen aus der Umwelt in Kontakt stehen. Sie helfen, nützliche von schädlichen Substanzen zu unterscheiden, lösen starke emotionale Reaktionen aus und sind eng mit Erinnerungen verbunden.

📋 Langfassung:

Drei Komponenten:

Geschmack (Gustation): Aktiviert durch feste/flüssige Moleküle auf der Zunge.

Geruch (Olfaktion): Aktiviert durch Moleküle in der Luft, die die Riechschleimhaut erreichen.

Aroma: Entsteht durch die Kombination von Geschmack und Geruch (z. B. beim Essen).

Direkter Kontakt zur Umwelt:

Unterschied zu anderen Sinnen: Chemische Sinne reagieren direkt auf Moleküle.

Deshalb unterliegen die Rezeptoren einem ständigen Erneuerungsprozess (Neurogenese):

Riechsinneszellen: alle 5–7 Wochen erneuert.

Geschmackssinneszellen: alle 1–2 Wochen erneuert.

Torwächterfunktion:

Ziel: Schutz und Identifikation wichtiger Stoffe.

Reaktion auf Reize: Angenehm bei Nützlichem (z. B. süß), unangenehm bei Schädlichem (z. B. bitter, verdorben).

Emotionale Komponente: Unterstützt schnelles Reagieren (z. B. Ekel, Genuss).

Gedächtnis und Emotion:

Gerüche können autobiografische Erinnerungen wachrufen.

Diese sind oft mit intensiven Emotionen und spezifischen Orten/Ereignissen verknüpft.

Entstehung von Geschmack & die verscheidenden Geschmacksqualitäten

🧠 Kurzfassung:

McBurneys Studie (1969) zeigte, dass einige Substanzen klar eine Grundgeschmacksqualität repräsentieren (z. B. NaCl = salzig), während andere Mischungen mehrerer Geschmäcker zeigen. Diese Ergebnisse stützen die Annahme von vier (heute fünf) grundlegenden Geschmacksqualitäten.

📋 Langfassung:

Methode:

Probanden bewerteten Geschmacksintensitäten verschiedener Lösungen durch Grössenschätzung.

Ergebnisse:

Eindeutige Zuordnungen:

Natriumchlorid (NaCl) = salzig

Salzsäure (verdünnt) = sauer

Saccharose = süss

Chinin = bitter

Mischqualitäten:

Kaliumchlorid (KCl) = salzig + bitter

Natriumnitrat = salzig + sauer + bitter

Bedeutung:

Die Daten belegen, dass einige Substanzen reine Geschmacksqualitäten erzeugen, andere kombinierte Empfindungen.

Diese Erkenntnisse stützen die Theorie von Grundgeschmacksqualitäten (salzig, sauer, süss, bitter; später ergänzt durch umami).

Kritik: Einige Forscher (z. B. Erickson, 2000) zweifeln daran, ob diese Kategorien ausreichend sind.

Grundqualitäten der Geschmackswahrnehmung

🧠 Kurzfassung:

McBurneys Studie (1969) zeigte, dass einige Substanzen klar eine Grundgeschmacksqualität repräsentieren (z. B. NaCl = salzig), während andere Mischungen mehrerer Geschmäcker zeigen. Diese Ergebnisse stützen die Annahme von vier (heute fünf) grundlegenden Geschmacksqualitäten.

📋 Langfassung:

Methode:

Probanden bewerteten Geschmacksintensitäten verschiedener Lösungen durch Grössenschätzung.

Ergebnisse:

Eindeutige Zuordnungen:

Natriumchlorid (NaCl) = salzig

Salzsäure (verdünnt) = sauer

Saccharose = süss

Chinin = bitter

Mischqualitäten:

Kaliumchlorid (KCl) = salzig + bitter

Natriumnitrat = salzig + sauer + bitter

Bedeutung:

Die Daten belegen, dass einige Substanzen reine Geschmacksqualitäten erzeugen, andere kombinierte Empfindungen.

Diese Erkenntnisse stützen die Theorie von Grundgeschmacksqualitäten (salzig, sauer, süss, bitter; später ergänzt durch umami).

Kritik: Einige Forscher (z. B. Erickson, 2000) zweifeln daran, ob diese Kategorien ausreichend sind.

Der Zusammenhang zwischen Geschmacksqualität und der Wirkung einer Substanz

🧠 Kurzfassung:

Der Geschmackssinn dient als Schutz- und Entscheidungssystem, das zwischen nützlichen (z. B. süss, salzig) und potenziell schädlichen Substanzen (bitter) unterscheidet. Die Zuordnung ist jedoch nicht absolut – Präferenzen können sich durch Erfahrung oder Lernen verändern.

📋 Langfassung:

Funktion als "Torwächter":

Der Geschmack entscheidet, ob eine Substanz aufgenommen oder vermieden werden soll.

Typische Bedeutungen:

Süss: Kalorienreiche, nährstoffreiche Substanzen → lösen automatische Aufnahme- und Stoffwechselreaktionen aus.

Bitter: Warnung vor toxischen Substanzen → löst Vermeidungsverhalten aus.

Salzig: Hinweis auf Natrium, bei Mangel steigt das Verlangen nach salzigem Essen.

Ausnahmen und Flexibilität:

Künstliche Süssstoffe: schmecken süss, liefern aber keine Energie.

Ungenießbare Delikatessen: z. B. bittere, aber essbare Pilze.

Erlernte Vorlieben: Geschmack für Kaffee, Bier oder scharfe Speisen wird oft sozial oder kulturell erworben.

Fazit:

Der Geschmackssinn ist evolutiv sinnvoll, aber anpassbar und lernfähig – Geschmack ist nicht nur Biologie, sondern auch Erfahrungssache.

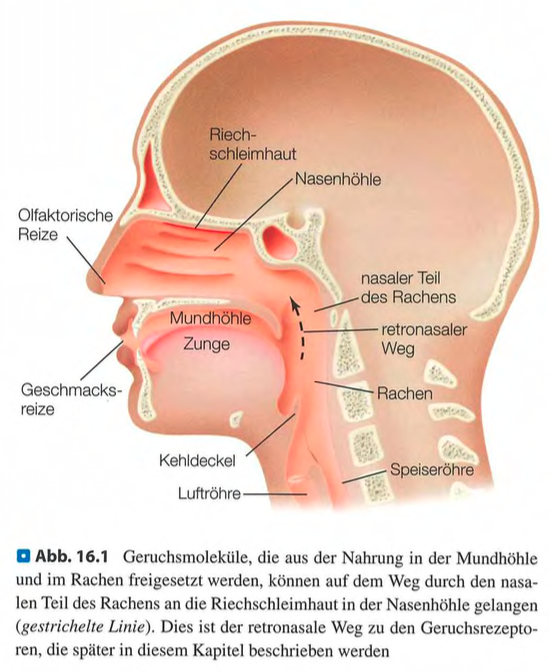

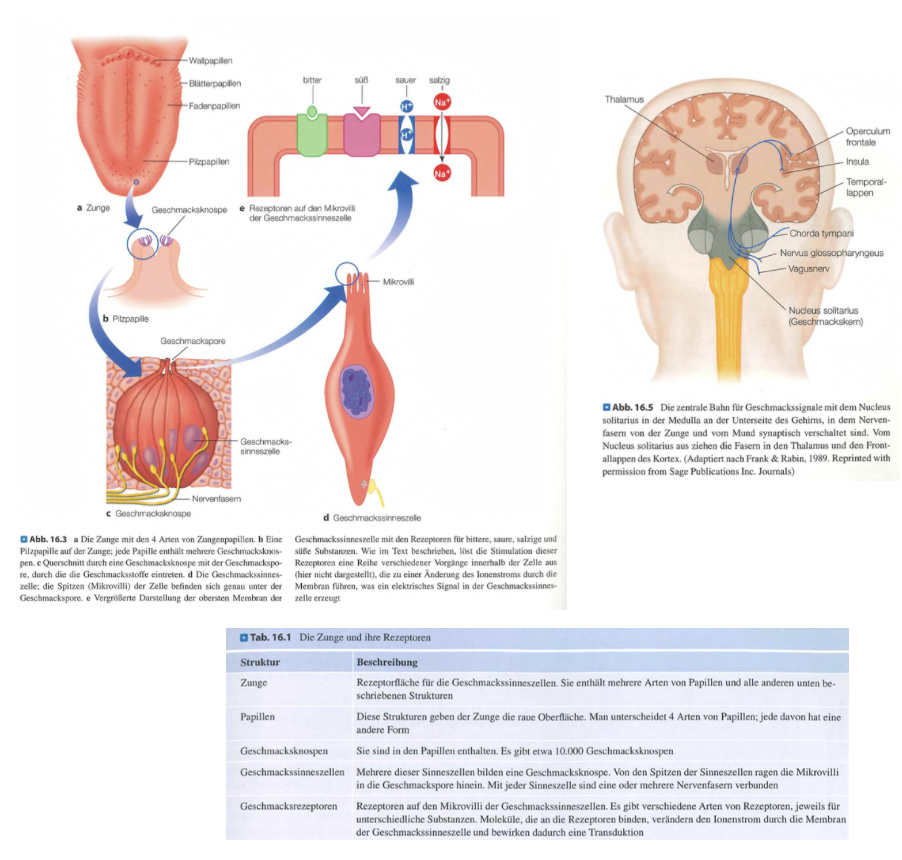

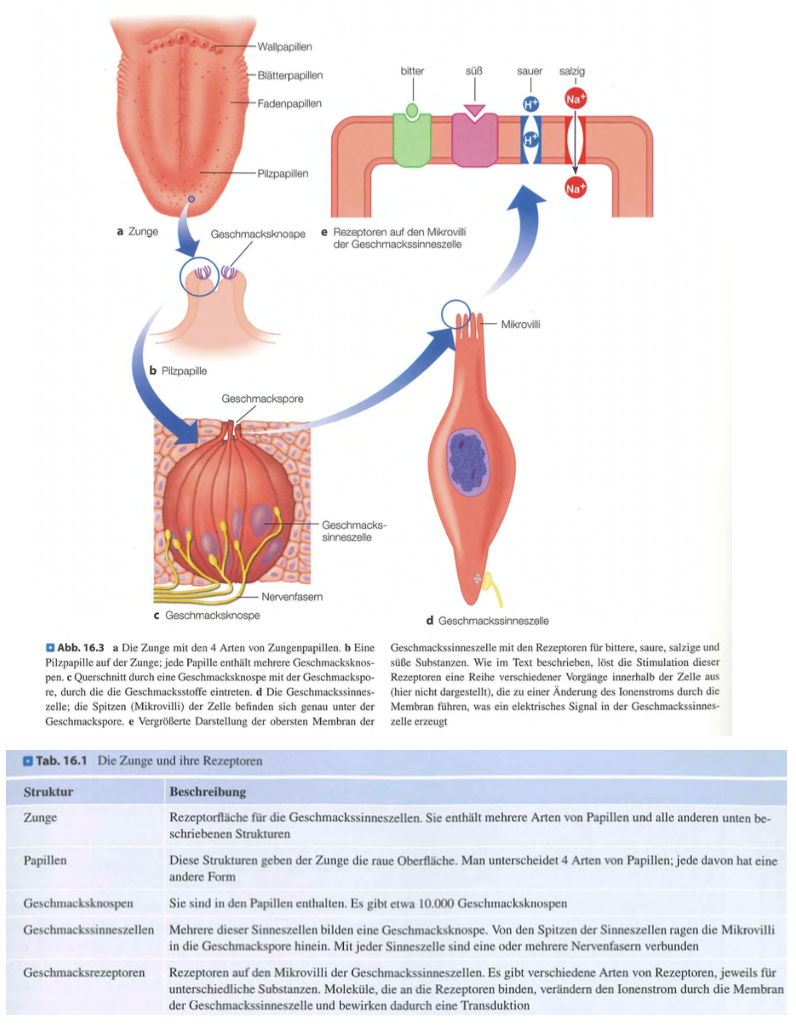

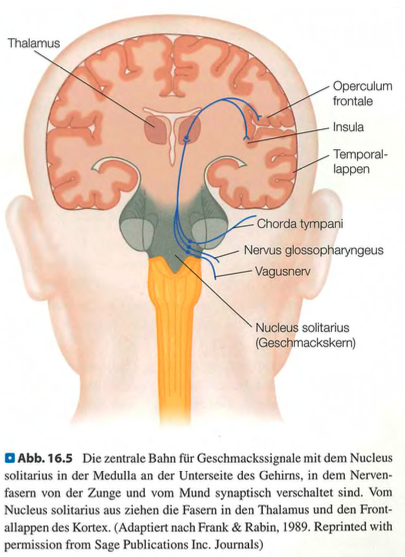

Die Struktur des gustatorischen Systems

🧠 Kurzfassung:

Der Geschmack entsteht durch chemische Reize, die Papillen mit Geschmacksknospen auf der Zunge aktivieren. Diese Signale werden über vier Nerven zum Hirnstamm, dann zum Thalamus und schliesslich zum gustatorischen Kortex weitergeleitet.

📋 Langfassung:

Papillenarten auf der Zunge:

Fadenpapillen: geben Textur – ohne Geschmacksknospen

Pilzpapillen: v. a. an Zungenspitze/-rand – mit Geschmacksknospen

Blätterpapillen: Falten an Zungenrand – mit Geschmacksknospen

Wallpapillen: hinten auf der Zunge – besonders viele Geschmacksknospen

Geschmacksknospen:

Insgesamt ca. 10.000

Jede enthält 50–100 Sinneszellen, deren Rezeptoren in eine Geschmackspore ragen

Transduktion: Chemische Stoffe binden → elektrisches Signal entsteht

Signalweiterleitung über 4 Nerven:

Chorda tympani: vorderer Zungenbereich

Glossopharyngeus: hintere Zunge

Vagus: Mund/Rachen

Petrosus major: weicher Gaumen

Zielorte im Gehirn:

Nucleus solitarius (Hirnstamm)

Thalamus

Primärer gustatorischer Kortex (Insula + frontales Operculum)

→ verarbeitet bewusste Geschmackswahrnehmung

Fazit: Geschmack ist ein komplexes sensorisches System, das auf spezialisierter Reizaufnahme und koordiniertem neuronalen Weiterleiten beruht.

4o

Arten von Papillen auf der Zungenoberfläche

🧠 Kurzfassung:

Geschmack beginnt auf der Zunge, wo chemische Reize an Geschmacksknospen binden. Diese liegen in Papillen – ausser in den Fadenpapillen. Die Reize werden durch Transduktion in elektrische Signale umgewandelt.

📋 Langfassung:

Zungenpapillen (4 Typen):

Fadenpapillen: rau, keine Geschmacksknospen

Pilzpapillen: v. a. Zungenspitze/-rand, mit Geschmacksknospen

Blätterpapillen: Falten hinten seitlich, mit Geschmacksknospen

Wallpapillen: hinten zentriert, flach mit Gräben, reich an Geschmacksknospen

Geschmacksknospen:

Etwa 10.000 insgesamt

Enthalten 50–100 Geschmackssinneszellen

Deren Spitzen ragen in eine Geschmackspore

Transduktion:

Chemische Stoffe binden an die Rezeptoren

→ elektrisches Signal entsteht

→ Weiterleitung an das Gehirn beginnt

Fazit:

Das Schmecken beginnt mit der Erkennung chemischer Substanzen auf der Zunge und deren Umwandlung in elektrische Impulse in spezialisierten Geschmacksknospen.

Die gustatorischen Hautnerven

🧠 Kurzfassung:

Geschmackssignale von den Geschmacksknospen werden über vier Hauptnerven zum Gehirn geleitet, im Hirnstamm (Nucleus solitarius) verarbeitet, passieren den Thalamus und erreichen den gustatorischen Kortex (Insula & Operculum).

📋 Langfassung:

Signalentstehung:

Chemische Substanzen → binden an Geschmackssinneszellen → elektrisches Signal

Geschmackssinneszellen sitzen in Geschmacksknospen (50–100/Zelle), die in Papillen liegen

Weiterleitung über 4 Hauptnerven:

Chorda tympani: vordere Zunge (Spitze, Ränder)

N. glossopharyngeus: hintere Zunge

N. vagus: Mund, Rachen

N. petrosus major: weicher Gaumen

Zentrale Verarbeitung:

→ Nucleus solitarius (Hirnstamm)

→ Thalamus (Filter-/Verteilstation)

→ Primärer gustatorischer Kortex:

Insula

Operculum frontale (über Temporallappen)

Funktion:

Diese Hirnareale verarbeiten Geschmacksqualität, Intensität und Kombinationen.

Der primäre gustatorische System

🧠 Kurzfassung:

Geschmackssignale werden über vier Nerven an den Nucleus solitarius im Hirnstamm geleitet, dann über den Thalamus zum gustatorischen Kortex (Insula & Operculum) weiterverarbeitet.

📋 Langfassung:

🔁 Signalweiterleitung über vier Hauptnerven:

Chorda tympani → vordere Zunge (Spitze & Ränder)

N. glossopharyngeus → hintere Zunge

N. vagus → Mund & Rachen

N. petrosus major → weicher Gaumen

🧩 Zentrale Verarbeitung:

Alle Fasern projizieren zum Nucleus solitarius (Hirnstamm)

Von dort → Thalamus (Umschaltzentrum)

Weiterleitung zum primären gustatorischen Kortex:

Insula

Operculum frontale (liegt teils unter dem Temporallappen)

➡ Diese Kortexareale sind für die bewusste Geschmacksverarbeitung zuständig.

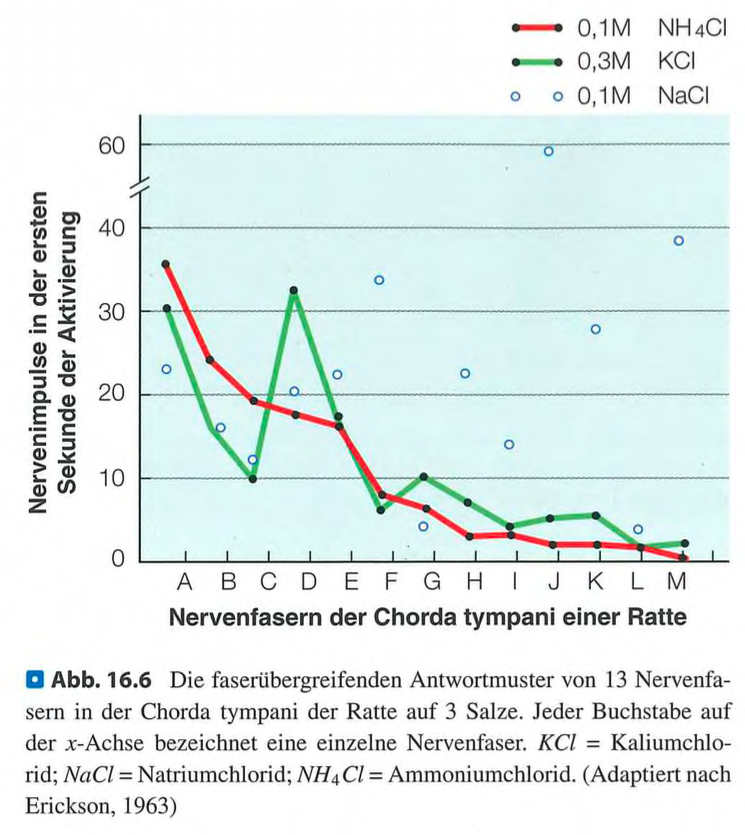

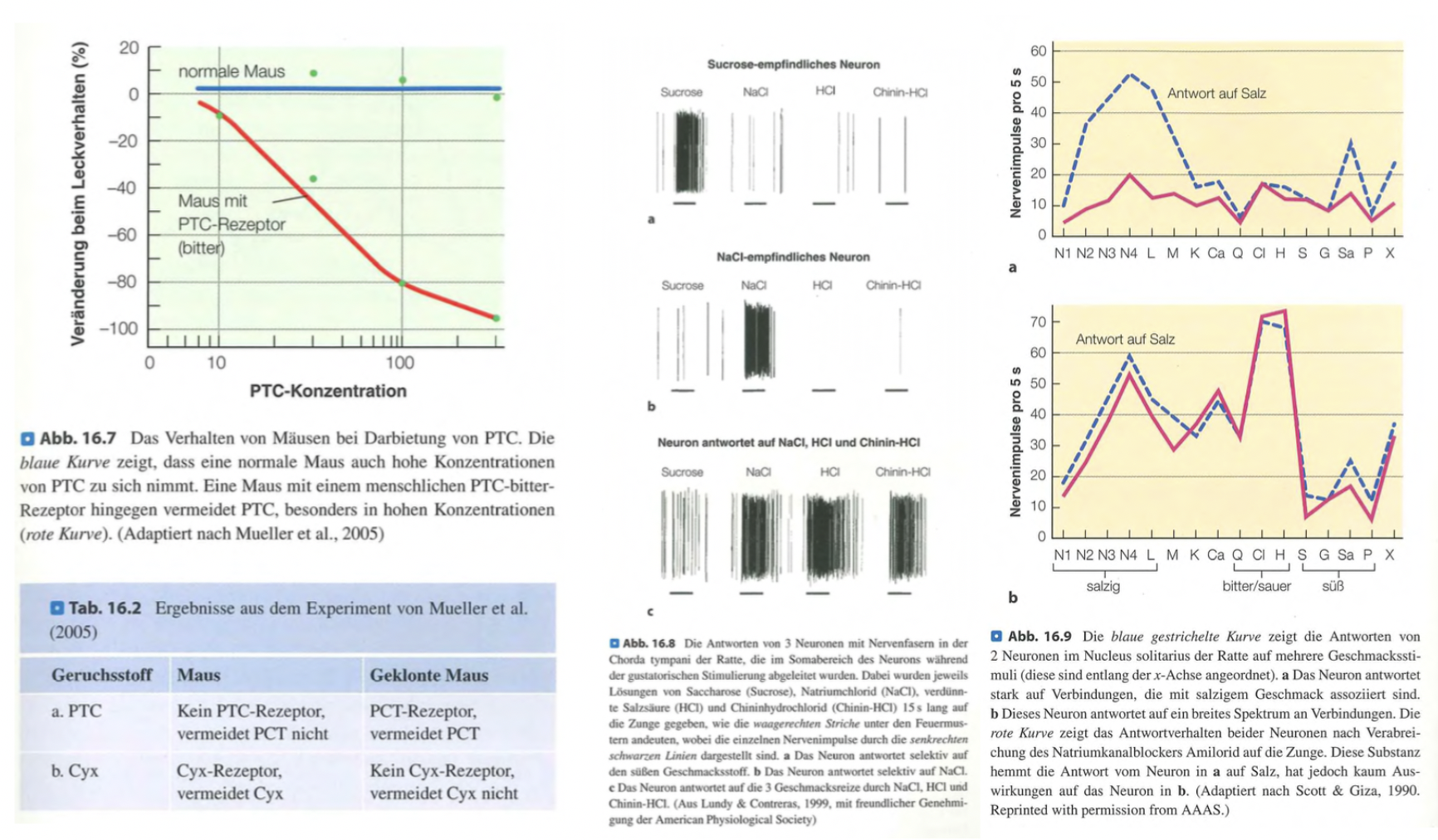

Die Populationscodierung im gustatorischen System

🧠 Kurzfassung:

Geschmacksqualitäten könnten entweder durch einzelne, spezialisierte Neuronen (Einzelzellcodierung) oder durch Aktivitätsmuster vieler Neuronen (Populationscodierung) repräsentiert werden. Frühere Studien (z. B. Erickson) unterstützen die Populationscodierung, neuere Forschung tendiert eher zur Einzelzellcodierung.

📋 Langfassung:

🎯 Zwei Haupttheorien der Geschmacks-Codierung:

Einzelzellcodierung (Labeled-line coding):

– Bestimmte Neuronen sind spezialisiert auf eine Geschmacksqualität (z. B. nur süss).

– Wird durch neuere Forschung häufiger angenommen.

Populationscodierung (Across-fiber pattern coding):

– Jede Substanz aktiviert mehrere Neuronen in einem charakteristischen Muster.

– Bedeutung ergibt sich aus dem Muster über viele Neuronen hinweg.

🧪 Belege für Populationscodierung:

Robert Erickson (1963):

– Misst Reaktionen der Chorda tympani bei Ratten auf Salze.

– Neuronen zeigten überlappende Reaktionsmuster → typisch für Populationscodierung.

– Verhaltensexperiment: Ratten vermieden Ammoniumchlorid, nachdem sie Kaliumchlorid mit Schock assoziierten.

Schiffman & Erickson (1971):

– Menschen beurteilen Geschmackssimilarität.

– Substanzen mit ähnlichem neuronalen Muster → ähnlich wahrgenommen.

📌 Fazit:

Beide Codierungsarten finden Unterstützung.

Populationscodierung erklärt geschmackliche Ähnlichkeit zwischen Substanzen.

Einzelzellcodierung gewinnt an Bedeutung durch moderne neurophysiologische Befunde.

Die Debatte ist noch nicht abschließend geklärt.

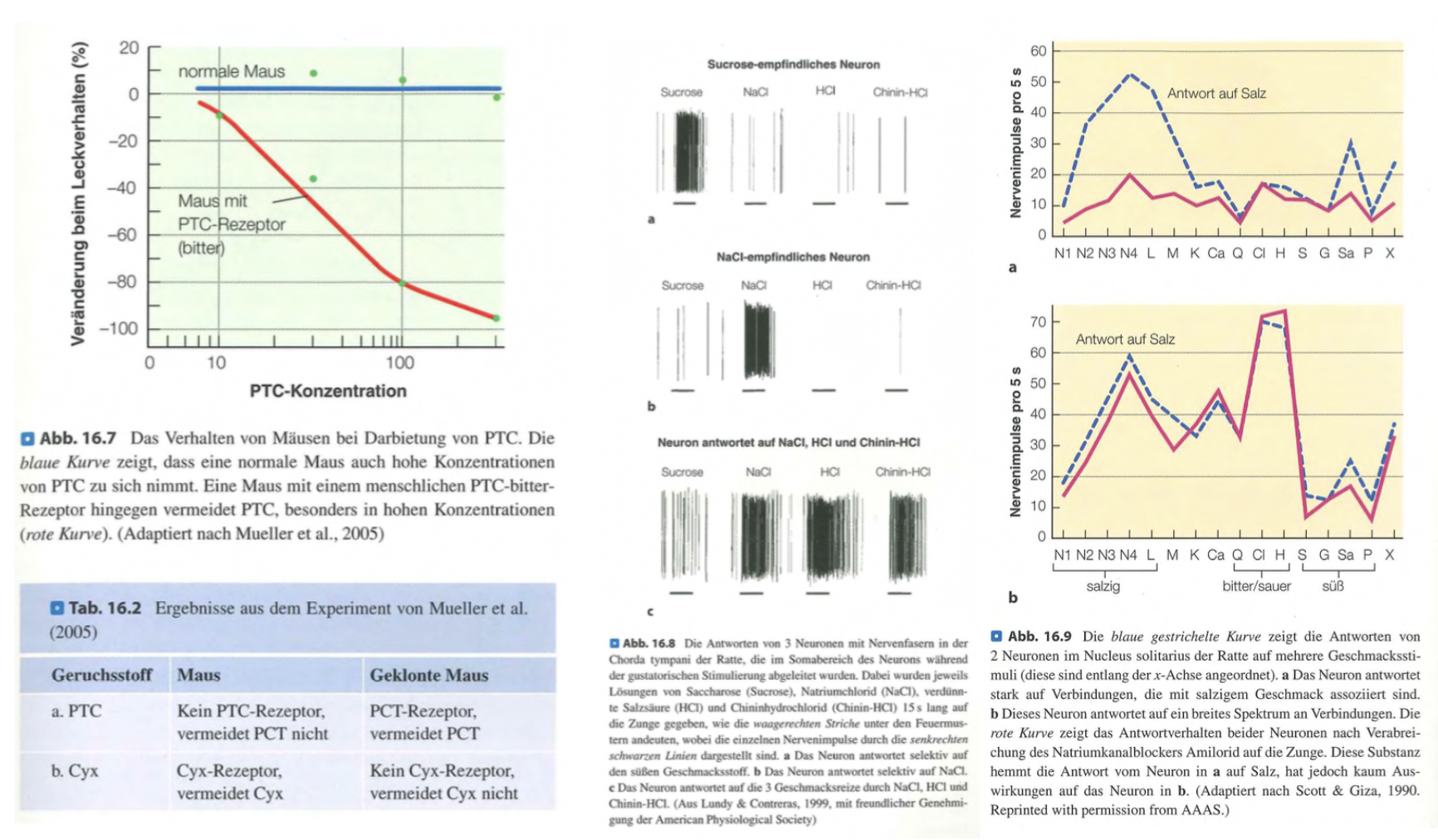

Die Einzelcodierung im gustatorischen System

🧠 Kurzfassung:

Neuere Forschung liefert starke Belege für Einzelzellcodierung: Bestimmte Geschmacksrezeptoren und Neuronen reagieren spezifisch auf einzelne Qualitäten wie süss, bitter oder salzig.

📋 Langfassung:

🔬 Belege für Einzelzellcodierung:

Spezifische Rezeptoren für süss, bitter, umami:

– Jeder dieser Geschmäcker wird über eigene Rezeptorproteine detektiert.

– Diese sind genetisch eindeutig identifizierbar.

Genetische Manipulation:

– Mäuse ohne Cyx-Rezeptor (bitter): Cyx wird nicht mehr als bitter erkannt.

– Zeigt: Der jeweilige Rezeptor ist notwendig für die Geschmackswahrnehmung.

Selektive Neuronreaktion:

– Einzelne Neuronen feuern nur bei bestimmten Reizen, z. B. Sucrose → süss.

– Belegt labeled-line-Strukturen im gustatorischen System.

Pharmakologische Blockade (Amilorid):

– Blockiert Natriumkanäle → salzsensitive Neuronen feuern schwächer.

– → Beleg für direkte Rezeptor-Neuron-Zuordnung.

📌 Fazit:

Die Einzelzellcodierung wird durch moderne genetische, pharmakologische und neurophysiologische Daten stark gestützt, besonders bei süss, bitter, umami. Populationscodierung bleibt relevant, aber viele Geschmacksqualitäten werden offenbar durch spezialisierte Neuronenlinien verarbeitet.

Amilorid

Amilorid wird verwendet, um Natriumkanäle auf der Zunge zu blockieren – insbesondere in Studien zum salzigen Geschmack.

Amilorid = blockiert Natriumkanäle → salziger Geschmack ↓

Die Debatte zwischen Populations- und Einzelcodierung im gustatorischen System

🧠 Kurzfassung:

Die Codierung von Geschmack erfolgt vermutlich zweistufig:

Einzelzellcodierung signalisiert grundlegende Geschmacksqualitäten,

Populationscodierung differenziert feine Unterschiede innerhalb dieser Kategorien.

📋 Langfassung:

🧪 Einzelzellcodierung

Spezifische Rezeptoren für süss, bitter, umami identifiziert.

Mäusestudien: Entfernt man z. B. den Bitterrezeptor für Cyclohexamid (Cyx), verschwindet die Wahrnehmung von "bitter".

Amilorid blockiert Natriumkanäle → reduziert salzbezogene Neuronantworten.

→ Bestimmte Neuronen feuern selektiv auf eine Qualität, etwa Sucrose → süss.

🌐 Populationscodierung

Reize wie Ammoniumchlorid und Kaliumchlorid lösen ähnliche neuronale Aktivitätsmuster aus → werden als geschmacklich ähnlich empfunden.

Besonders im Kortex reagieren viele Neuronen auf mehrere Qualitäten → Hinweis auf kombinierte Verarbeitung.

🔄 Zusammenführung

Basisqualitäten (z. B. süss, bitter): Einzelzellcodierung.

Unterscheidung feiner Geschmacksvarianten (z. B. Süßstoffe vs. Zucker): Populationscodierung.

📌 Fazit

Beide Mechanismen arbeiten komplementär:

Einzelzellcodierung liefert eine grobe Kategorisierung,

Populationscodierung ermöglicht differenzierte Geschmackserlebnisse.

Die Codierung im gustatorischen System ist dynamisch und mehrschichtig.

Individuelle Unterschied bei der Geschmackswahrnehmung

🧠 Kurzfassung:

Die Geschmackswahrnehmung unterscheidet sich zwischen Arten und Individuen. Genetische Unterschiede, z. B. bei Bitterrezeptoren (PTC/PROP), erklären, warum manche Menschen nichts schmecken (Nichtschmecker) und andere extrem sensibel reagieren (Superschmecker).

📋 Langfassung:

🧬 Artenunterschiede

Katzen: kein süsser Geschmack – fehlendes Gen für Süssrezeptor.

👥 Individuelle Unterschiede beim Menschen

PTC/PROP-Sensitivität:

ca. 1/3 Nichtschmecker

Mehrheit: schmeckt Bitterkeit

Superschmecker: besonders empfindlich gegenüber bitter

Unterschied beruht auf:

Rezeptor-Genen

Dichte der Geschmacksknospen

📌 Bedeutung

Unterschiede bei Bitterkeit, Süsse u. a. sind biologisch bedingt.

Präferenzen hängen oft nicht nur von Kultur oder Erfahrung, sondern auch von der genetischen Ausstattung ab.

Die wichtige Bedeutung der Geruchswahrnehmung

🧠 Kurzfassung:

Der menschliche Geruchssinn wurde lange unterschätzt, ist aber viel leistungsfähiger, als man dachte – vergleichbar mit Tieren, oft sogar besser.

📋 Langfassung:

🧠 Traditionelle Sichtweise:

Mensch = mikrosmatisch (angeblich schwach entwickelter Geruchssinn)

Tiere wie Hunde = makrosmatisch (sehr empfindlich)

🔬 Neuere Befunde:

Menschen sind für viele Gerüche empfindlicher als Mäuse, Kaninchen oder Robben

In einigen Fällen vergleichbar mit Hunden

Mensch kann > 1 Billion Gerüche unterscheiden (Zahl umstritten, aber Differenzierungsfähigkeit ist sehr hoch, even more so than with other senses)

🚶♂ Verhaltensforschung:

Menschen können Geruchsspuren verfolgen, ähnlich wie Hunde

📌 Fazit:

Der menschliche Geruchssinn ist hochdifferenziert und unterschätzt

Wichtiger für Alltag und Überleben, als früher angenommen

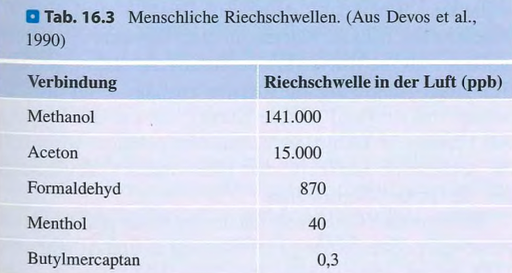

Die Riechschwelle

🧠 Kurzfassung:

Die Riechschwelle ist die niedrigste Konzentration, bei der ein Geruch wahrgenommen wird. Manche Stoffe wie Butylmercaptan erkennt man bereits bei unter 1 ppb, andere wie Methanol erst bei über 140.000 ppb – der Geruchssinn ist extrem empfindlich.

📋 Langfassung:

Die Riechschwelle bezeichnet die geringste Konzentration eines Geruchsstoffs, die eine Person noch wahrnehmen kann. Sie wird häufig im Zwangswahlverfahren getestet, bei dem eine Person zwischen zwei Proben entscheiden muss – eine mit und eine ohne Geruchsstoff. Die Schwelle gilt als erreicht, wenn die Person in 75 % der Fälle korrekt liegt (mehr als Zufall).

Die Empfindlichkeit hängt stark vom jeweiligen Stoff ab.

Zum Beispiel:

Butylmercaptan, das Erdgas zugesetzt wird, ist bereits in unter 1 Teil pro Milliarde (ppb) riechbar.

Aceton benötigt etwa 15.000 ppb zur Wahrnehmung.

Methanol sogar etwa 141.000 ppb.

Das zeigt: Der Geruchssinn ist sehr empfindlich, aber seine Sensitivität hängt stark vom Molekültyp ab.

Das Zwangwahlverfahren

🧠 Kurzfassung:

Die Riechschwelle ist die geringste wahrnehmbare Konzentration eines Geruchsstoffs. Manche Substanzen wie Butylmercaptan erkennt man bei unter 1 ppb, während Methanol erst ab etwa 141.000 ppb wahrgenommen wird – das zeigt die hohe Empfindlichkeit, aber auch die Substanzabhängigkeit des menschlichen Geruchssinns.

📋 Langfassung:

Der menschliche Geruchssinn ist extrem empfindlich, kann aber je nach Substanz unterschiedlich stark reagieren. Die Riechschwelle bezeichnet die kleinste Konzentration eines Stoffes, bei der ein Geruch noch erkannt wird.

Die Bestimmung erfolgt meist im Zwangswahlverfahren: Probanden bekommen zwei Proben, eine enthält den Geruchsstoff, eine nicht. Wenn die Person in 75 % der Fälle korrekt wählt, gilt das als Schwelle (über Zufallsrate von 50 %).

Beispiele zeigen die hohe Sensitivität:

Butylmercaptan: riechbar bei < 1 ppb

Aceton: riechbar bei ca. 15.000 ppb

Methanol: riechbar bei ca. 141.000 ppb

👉 Fazit: Der Mensch kann extrem kleine Mengen bestimmter Gerüche wahrnehmen, wobei die Schwelle stark vom Molekültyp abhängt.

Schwierigkeiten bei der Identifikation von Gerüchen

🧠 Kurzfassung:

Menschen können zwar Millionen von Gerüchen unterscheiden, aber nur ca. 50 % korrekt benennen – selbst bei vertrauten Düften. Training und Namenskenntnis steigern die Identifikationsrate deutlich (bis 98 %). Die Schwierigkeit liegt nicht im Riechen, sondern im Abruf passender Begriffe.

📋 Langfassung:

Obwohl der Mensch unzählige Gerüche unterscheiden kann (Millionen bis Billionen), ist die Identifikation oft erstaunlich schlecht. Selbst bekannte Gerüche wie Kaffee oder Banane werden im Schnitt nur in etwa 50 % der Fälle korrekt benannt.

Diese geringe Trefferquote liegt nicht an einem schwachen Geruchssinn, sondern daran, dass es schwerfällt, den passenden Namen aus dem Gedächtnis abzurufen. Wird jedoch der richtige Begriff genannt, verbessert sich die Wahrnehmung drastisch – der Geruch wird klarer und präziser erkannt.

Gezieltes Training, bei dem Gerüche regelmäßig benannt und gelernt werden, kann die Identifikationsrate auf bis zu 98 % steigern, was das enorme Lernpotenzial in der Geruchserkennung unterstreicht.

Individuelle Unterschiede bei der Geruchswahrnehmung

🧠 Kurzfassung:

Der Geruchssinn ist individuell unterschiedlich und kann genetisch, krankheitsbedingt (z. B. COVID-19, Alzheimer) oder umweltbedingt variieren. Menschen nehmen denselben Geruch oft sehr unterschiedlich wahr – von süss bis unangenehm oder gar nicht.

📋 Langfassung:

Die Wahrnehmung von Gerüchen ist stark individuell geprägt und beruht oft auf genetischen Unterschieden. Einige Personen nehmen bestimmte Duftstoffe wie β-Ionon (blumiger Geruch) als angenehm wahr, während andere denselben Stoff als scharf oder unangenehm empfinden. Ähnliches gilt für Androsteron, das je nach Person blumig, schweissig oder gar nicht riecht.

Ein weiteres Beispiel ist der typische Spargelurin-Geruch, den nur ein Teil der Menschen nach dem Spargelverzehr wahrnehmen kann – entweder weil sie den Geruch nicht produzieren, nicht wahrnehmen oder beides.

Darüber hinaus kann der Geruchssinn durch Krankheiten beeinträchtigt werden. Ein Verlust oder eine Veränderung des Geruchssinns tritt beispielsweise häufig bei COVID-19 auf und kann sogar ein frühes Warnzeichen für Alzheimer sein.

Diese Phänomene zeigen, dass der Geruchssinn subjektiv ist und keine allgemeingültige Wahrnehmung existiert – jede Person lebt in ihrer eigenen olfaktorischen Realität.

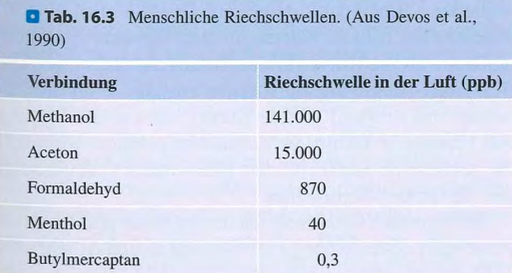

Verlust des Geruchssinns durch COVID-19 und die Alzheimer-Krankheit

🧠 Kurzfassung:

Der Verlust des Geruchssinns (Anosmie) tritt bei COVID-19, Alzheimer und im Alter auf. Er dient als diagnostischer Hinweis, kann frühzeitig auf neurodegenerative Erkrankungen hindeuten und ist mit erhöhtem Sterberisiko verbunden.

📋 Langfassung:

COVID-19:

Anosmie ist ein häufiges Frühsymptom, teils zuverlässiger als Fieber zur Diagnose.

Das Virus befällt Sustentakularzellen (Stützzellen) in der Riechschleimhaut, nicht direkt die Riechneuronen.

Alzheimer:

Geruchsverlust gilt als früher Biomarker, oft Jahrzehnte vor Gedächtnisproblemen.

Das olfaktorische System reagiert besonders sensibel auf neuronale Schädigungen und ermöglicht frühzeitige Diagnosen.

Ziel: frühe Therapieeinleitung zur Verlangsamung des Verlaufs.

Erhöhtes Sterberisiko:

Eine Studie zeigte: Ältere Menschen mit Anosmie haben ein dreifach erhöhtes Sterberisiko innerhalb von 5 Jahren.

Mögliche Gründe: Verminderte Wahrnehmung von Gefahren (z. B. verdorbenes Essen, Rauch, Gas) oder allgemeiner Gesundheitsindikator.

👉 Fazit: Der Geruchssinn ist nicht nur wichtig für Genuss und Warnung, sondern liefert auch wertvolle medizinische Hinweise.

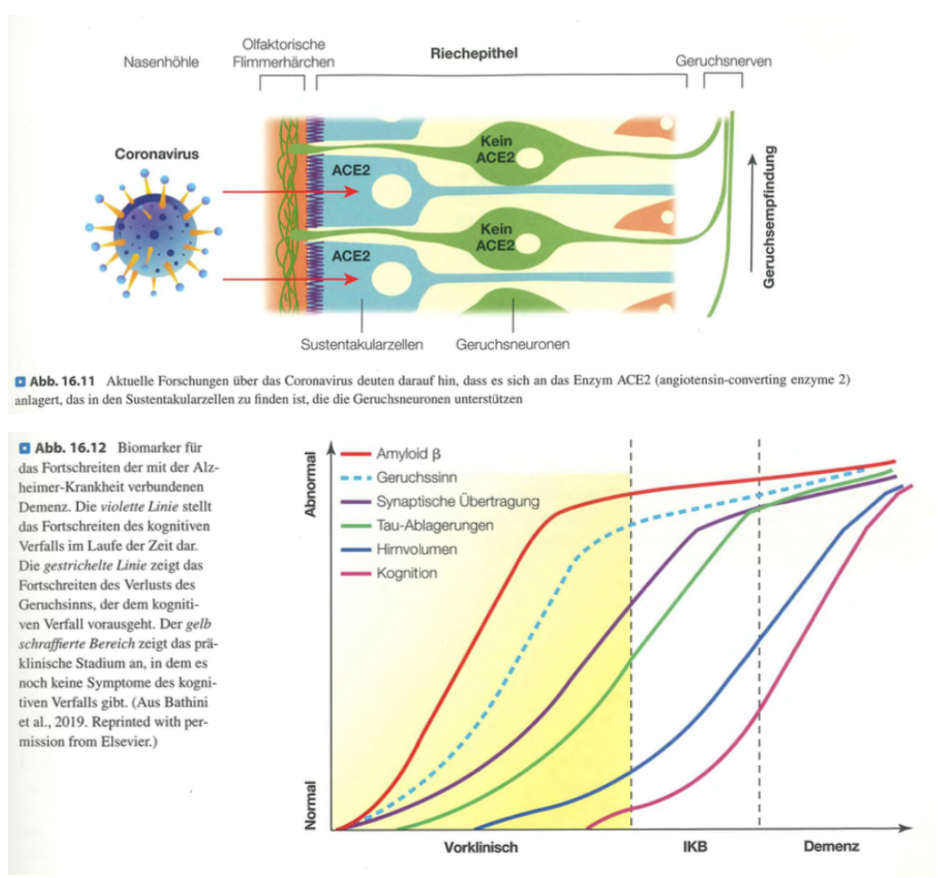

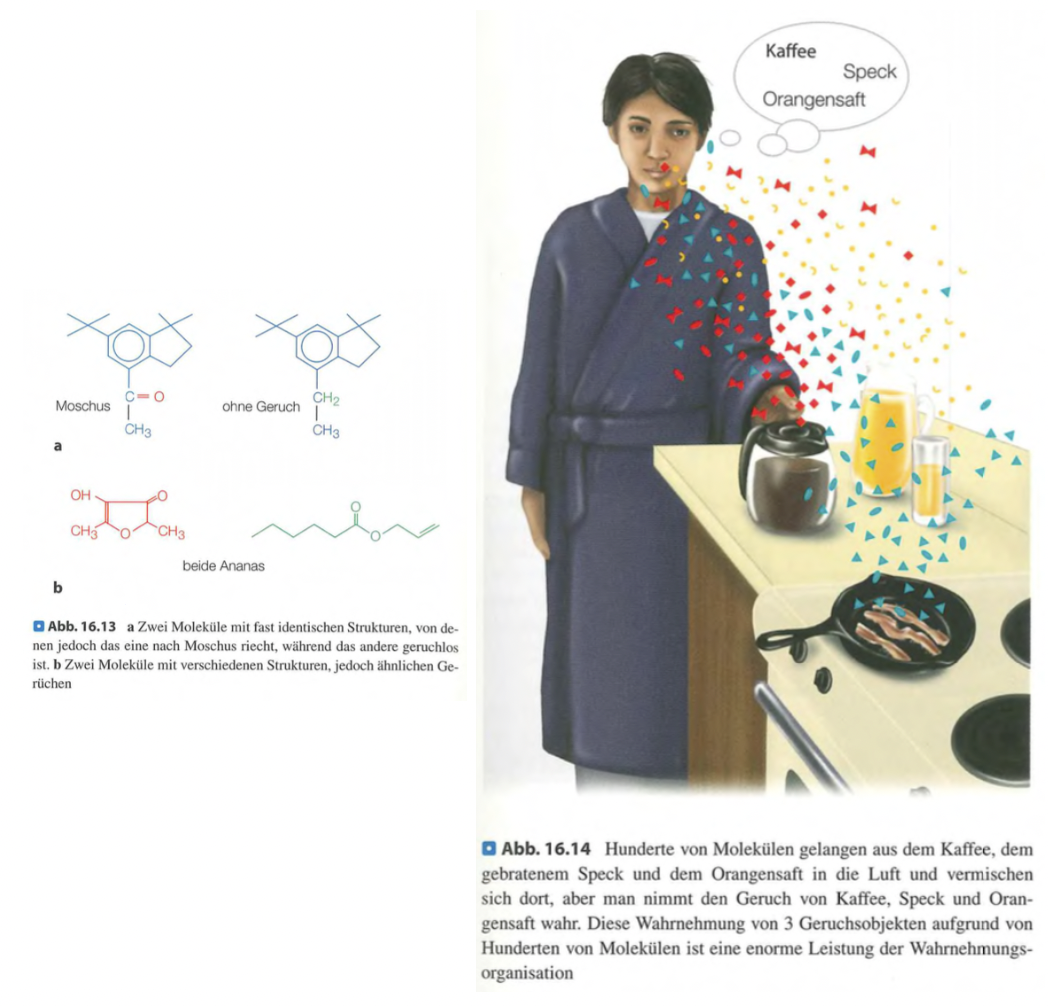

Das Rätsel der Geruchsqualitäten

🧠 Kurzfassung:

Gerüche lassen sich schwer systematisch beschreiben, da keine klare Verbindung zwischen Molekülstruktur und Geruch besteht. Trotz komplexer Mischungen erkennen wir Geruchsobjekte, weil das Gehirn zuerst chemische Komponenten analysiert und sie dann zu Geruchseindrücken synthetisiert – unterstützt durch Lernen und Gedächtnis.

📋 Langfassung:

Herausforderungen bei der Beschreibung von Gerüchen:

Keine klaren Begriffe wie bei Farben oder Tönen.

Keine eindeutige Beziehung zwischen Molekülstruktur und Geruch:

Ähnliche Moleküle → unterschiedliche Gerüche

Unterschiedliche Moleküle → ähnliche Gerüche

Alltagsgerüche (z. B. Kaffee, Schinken) sind Mischungen von Dutzenden bis Hunderten Molekülen.

Wie Geruch trotzdem erkannt wird:

Zwei Stufen der Verarbeitung:

Analyse (bottom-up):

In Riechschleimhaut & Riechkolben werden chemische Komponenten erfasst und in neuronale Signale übersetzt.

Synthese (top-down):

Im olfaktorischen Kortex und weiteren Arealen wird die Information zu einem Geruchsobjekt zusammengeführt.

Lernen & Gedächtnis helfen dabei, komplexe Gerüche zuverlässig wiederzuerkennen (z. B. Lieblingskaffee).

👉 Fazit: Geruchswahrnehmung beruht auf komplexer chemischer Analyse, zentraler Integration und individueller Erfahrung.

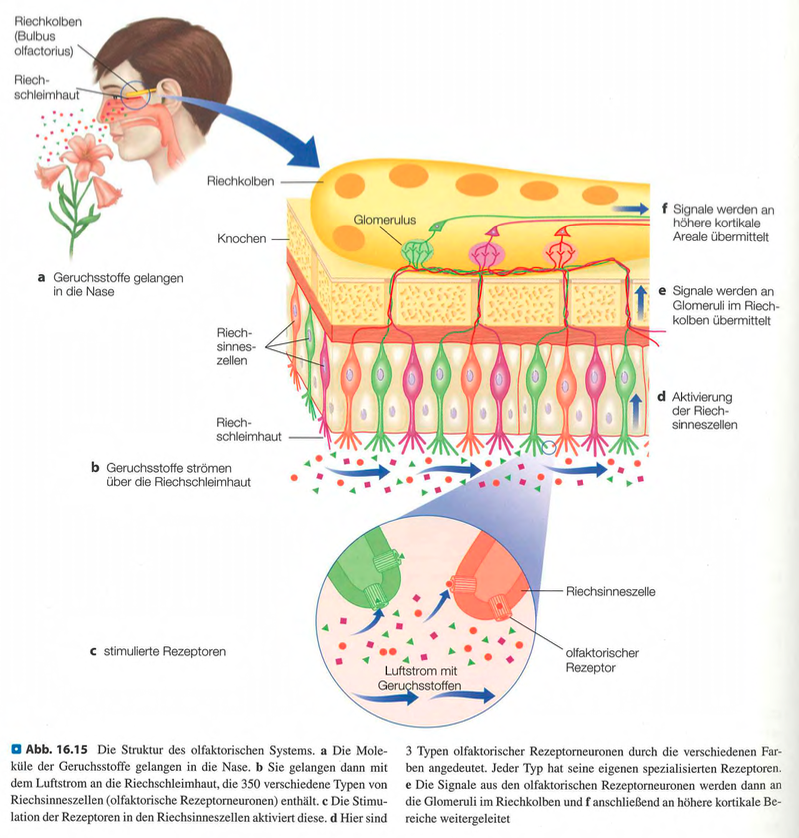

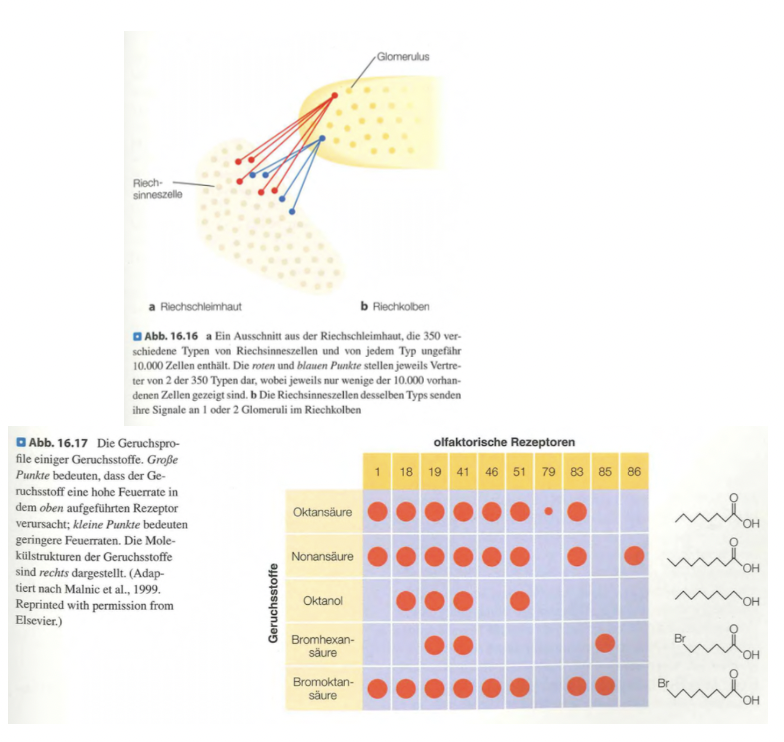

Die Riechschleimhaut

🧠 Kurzfassung:

Die Riechschleimhaut enthält 350–400 verschiedene Geruchsrezeptoren, die je nach Typ auf bestimmte Moleküle ansprechen. Jede Riechzelle besitzt nur einen Rezeptortyp, was eine geordnete Kodierung ermöglicht. Diese Vielfalt macht die feine Geruchsunterscheidung möglich.

📋 Langfassung:

Ort der Geruchswahrnehmung:

Die Riechschleimhaut (≈ 5 cm²) liegt hoch in der Nasenhöhle.

Geruchsmoleküle gelangen mit dem Luftstrom in die Nase, lösen sich in der Schleimschicht (Mukosa) und erreichen die olfaktorischen Rezeptorneuronen.

Rezeptorvielfalt:

Menschen besitzen 350–400 verschiedene Geruchsrezeptoren (zum Vergleich: nur 4 Sehpigmente).

Jede Sinneszelle exprimiert genau einen Rezeptortyp, was zu einer geordneten Kodierung führt.

Diese Organisation wurde von Linda Buck und Richard Axel entdeckt (Nobelpreis 2004).

Funktionelle Bedeutung:

Durch Kombination der Aktivitätsmuster vieler Rezeptoren kann das System eine enorme Vielzahl von Gerüchen unterscheiden, ähnlich wie das Sehsystem Farben kombiniert.

👉 Fazit: Die hohe Zahl spezifischer Rezeptoren und die klare Organisation jeder Riechzelle sind die Basis für die fein differenzierte Geruchswahrnehmung beim Menschen.

Aktivierung von Geruchsrezeptoren in der Riechschleimhaut

🧠 Kurzfassung:

Jeder der rund 350 Geruchsrezeptortypen ist auf bestimmte Moleküle spezialisiert. Ein Geruch erzeugt ein individuelles Aktivierungsmuster über viele Rezeptoren hinweg. Kalziumbildgebung macht diese Muster sichtbar. Dieses Prinzip ähnelt der Farbkodierung im Sehsinn.

📋 Langfassung:

Riechrezeptoren und Zellorganisation:

Etwa 10.000 Riechzellen pro Rezeptortyp, also Millionen insgesamt.

Jede Sinneszelle enthält nur einen Rezeptortyp.

Jeder Rezeptor spricht auf eine bestimmte Gruppe von Molekülen an.

Kodierung durch Muster:

Ein Geruchsstoff aktiviert mehrere Rezeptoren → ergibt ein Geruchsprofil.

Ähnliche Moleküle → oft ähnliche Profile (z. B. viele Alkohole riechen blumig), aber kleine chemische Unterschiede können zu stark unterschiedlichen Gerüchen führen (Oktanol vs. Oktansäure).

Kalziumbildgebung (Malnic et al., 1999):

Aktivierte Rezeptoren zeigen Fluoreszenzveränderung, da Kalziumeinstrom stattfindet.

Die Abnahme der Fluoreszenz zeigt die Stärke der Aktivierung.

Vergleich mit dem Sehsystem:

Wie beim Farbensehen (3 Zapfentypen → Farbmischung),

werden Gerüche über Kombinationsmuster von 350–400 Rezeptortypen codiert.→ Mustererkennung statt Einzelrezeptorprinzip.

👉 Fazit: Unsere Geruchswahrnehmung beruht auf der kombinatorischen Codierung, bei der jedes Molekül ein einzigartiges Rezeptormuster erzeugt – eine hochspezifische, flexible Strategie zur Unterscheidung tausender Gerüche.

Die Kalziumbildgebung

🧠 Kurzfassung:

Die Kalziumbildgebung zeigt, dass jeder Geruch ein charakteristisches Aktivierungsmuster in den Rezeptoren erzeugt. Je stärker die Rezeptoraktivität, desto weniger fluoresziert die Zelle. So lassen sich Geruchsprofile sichtbar machen.

📋 Langfassung:

Kalziumbildgebung (Malnic et al., 1999):

Reagiert ein Geruchsrezeptor, steigt die intrazelluläre Kalziumkonzentration.

Eine fluoreszierende Chemikalie, die auf Kalzium reagiert, wird eingesetzt.

Je mehr Kalzium, desto geringer die Fluoreszenz → stärkere Aktivierung = stärkere Abdunklung.

Prinzip der Codierung:

Jede Riechzelle hat nur einen Rezeptortyp,

aber ein Geruch aktiviert mehrere Rezeptortypen gleichzeitig.Dadurch entsteht ein Geruchsprofil, vergleichbar mit einem Barcode.

Bedeutung:

Diese Methode macht die kombinatorische Codierung sichtbar.

Sie zeigt, wie das Gehirn aus einem Muster von Rezeptoraktivität den jeweiligen Geruch erkennt.

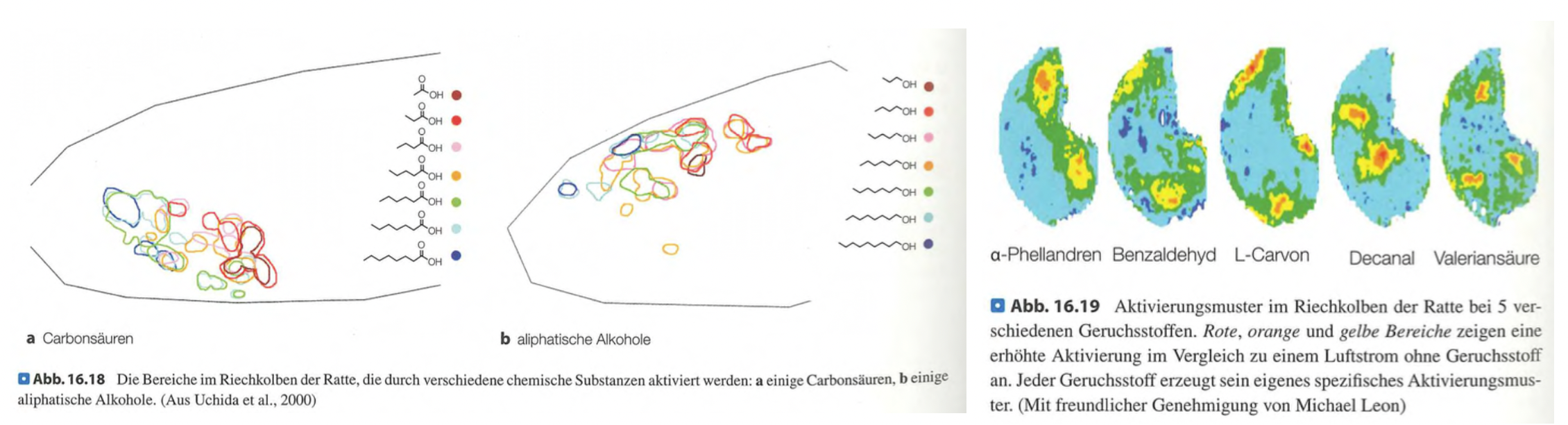

Chemotopische Karten

🧠 Kurzfassung:

Geruchsreize aktivieren spezifische Glomeruli im Riechkolben, die je nach chemischer Struktur des Moleküls ein räumliches Aktivierungsmuster erzeugen. Diese chemotopischen Karten sind der erste Schritt in der Verarbeitung, aber die bewusste Geruchswahrnehmung entsteht erst im olfaktorischen Kortex.

📋 Langfassung:

Signalweiterleitung:

Riechsinneszellen eines Typs → senden Signale an ein bis zwei Glomeruli im Bulbus olfactorius (Riechkolben).

Die Glomeruli dienen als Sammelstellen für gleichartige Signale.

Mustererkennung im Riechkolben:

Jeder Geruch erzeugt ein spezifisches Aktivierungsmuster im Riechkolben, abhängig von chemischen Eigenschaften (z. B. Kettenlänge, Funktionalität).

Diese Anordnung ergibt eine chemotopische Karte, vergleichbar mit:

Retinotopie (Sehen)

Tonotopie (Hören)

Somatotopie (Tastsinn)

Begrenzte Rolle des Riechkolbens:

Der Riechkolben führt eine grobe Sortierung durch.

Die bewusste Geruchswahrnehmung entsteht erst in den weiterverarbeitenden Arealen, v. a. im olfaktorischen Kortex (z. B. piriformer Kortex), wo das synthetische Zusammenfügen der Einzelreize erfolgt.

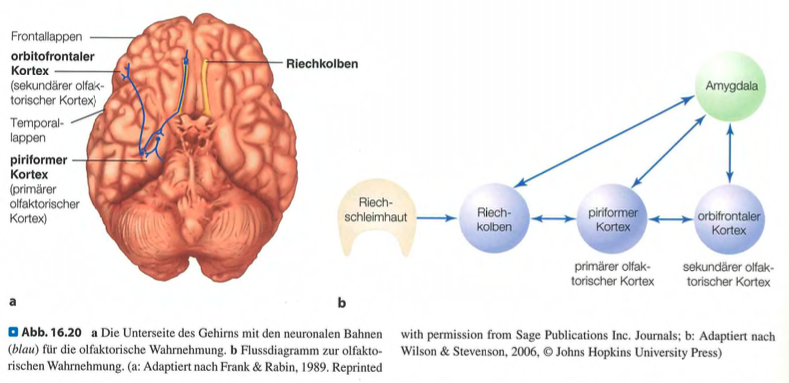

Die Repräsentation von Gerüchen im Kortex

✅ Kurzversion:

Geruchssignale gelangen vom Riechkolben in den piriformen Kortex (primärer olfaktorischer Kortex) und anschließend in den orbitofrontalen Kortex (sekundärer olfaktorischer Kortex). Die Amygdala verarbeitet dabei emotionale Aspekte des Geruchs.

🧠 Langversion:

Piriformer Kortex (primär): Erste zentrale Verarbeitungsstation für Geruchssignale, liegt unterhalb des Temporallappens.

Orbitofrontaler Kortex (sekundär): Weiterverarbeitung und Integration mit anderen Sinnen wie Geschmack; liegt im Frontallappen hinter den Augen.

Amygdala: Verknüpft Geruchseindrücke mit emotionalen Reaktionen, etwa Ekel oder Freude; auch bei Gesichts- und Schmerzwahrnehmung beteiligt.

Diese Struktur erklärt, warum Gerüche oft intensive Erinnerungen oder Gefühle hervorrufen.

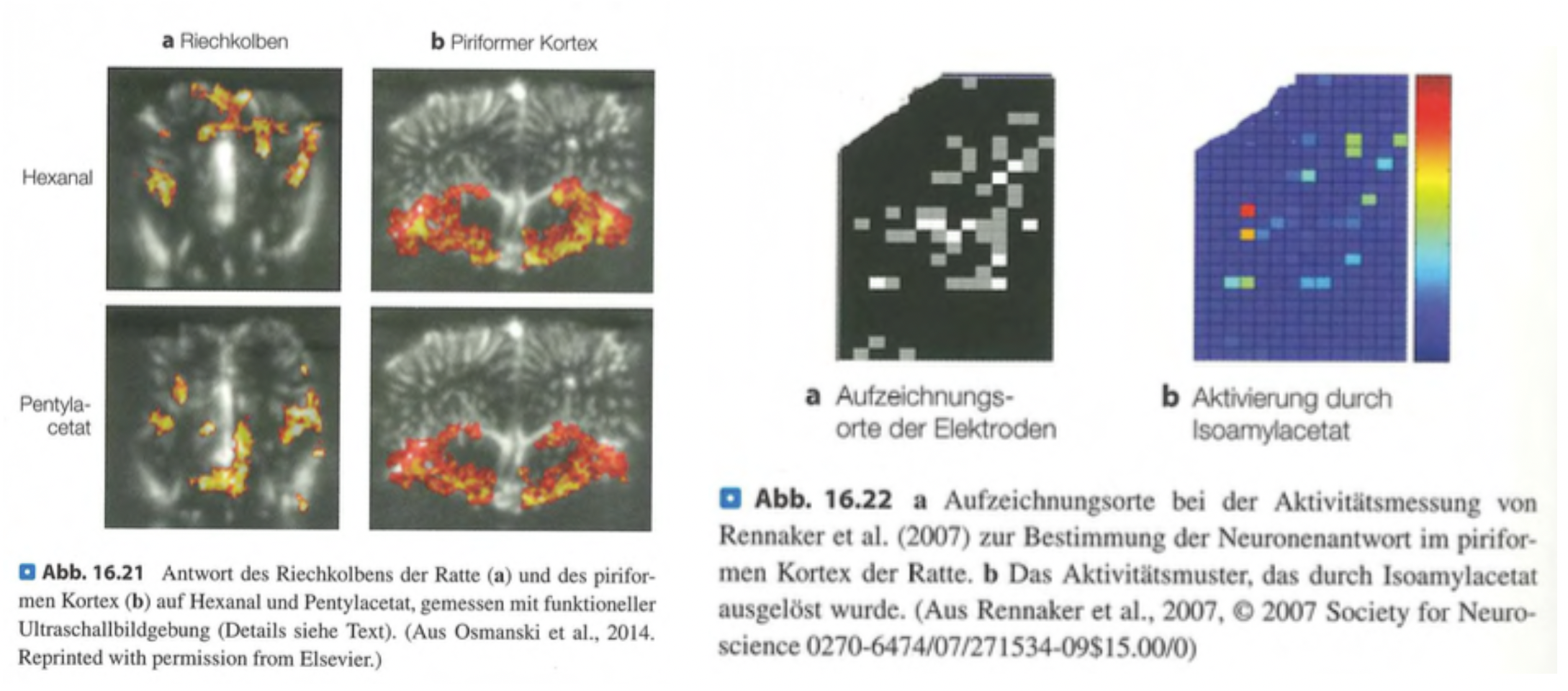

Repräsentation von Geruchsstoffen im piriformen Kortex

✅ Kurzversion:

Im Gegensatz zum geordneten Riechkolben zeigt der piriforme Kortex keine klaren Karten mehr. Stattdessen erzeugen Gerüche dort verteilte, überlappende Aktivierungsmuster, was die komplexe Wahrnehmung von Geruchsobjekten wie Kaffee ermöglicht.

🧠 Langversion:

Riechkolben: Enthält klare „odotopische“ Karten – jeder Geruchsstoff aktiviert spezifische Glomeruli.

Piriformer Kortex: Diese Ordnung geht verloren. Gerüche aktivieren weit verteilte Neuronengruppen ohne feste räumliche Zuordnung.

Grund: Die Projektionen vom Riechkolben in den Kortex sind diffus und breit gestreut.

Beleg: Bildgebende Studien (z. B. mit Hexanal oder Isoamylacetat) zeigen kein lokales Aktivierungsmuster.

Bedeutung: Diese diffuse Codierung erlaubt es, komplexe Geruchsobjekte (z. B. Kaffee) zu erkennen, die aus vielen Komponenten bestehen.

Odotopische Karten

✅ Kurzversion:

Odotopische Karten sind räumliche Aktivitätsmuster im Bulbus olfactorius, die zeigen, welche Rezeptoren durch einen Geruchsstoff aktiviert wurden. Sie sind ein Spezialfall von chemotopischen Karten, die chemische Reize im Gehirn räumlich abbilden.

🧠 Langversion:

Geruchswahrnehmung beginnt mit der Bindung von Molekülen an spezifische Geruchsrezeptoren in der Nasenschleimhaut.

Jede Rezeptorzelle leitet Signale an bestimmte Glomeruli im Bulbus olfactorius weiter.

Diese Glomeruli erzeugen spezifische Aktivitätsmuster – sogenannte odotopische Karten – je nach aktiviertem Rezeptortyp.

Diese Karten geben dem Gehirn eine räumlich kodierte Information darüber, welcher Geruch erkannt wurde.

Odotopische Karten = chemotopische Karten, die speziell für Geruchsreize gelten.

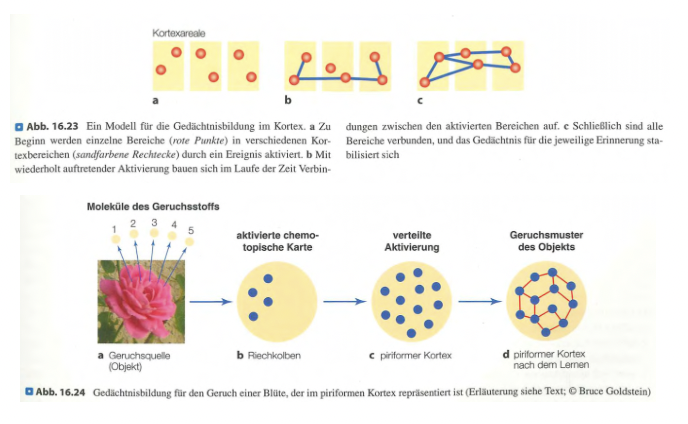

Repräsentation von Geruchsobjekten im piriformen Kortex

✅ Kurzversion:

Die Repräsentation von Geruchsobjekten im Gehirn beruht auf Lernen und Gedächtnis. Im piriformen Kortex entstehen durch wiederholte Exposition stabile neuronale Verbindungen, die es ermöglichen, spezifische Gerüche wie „Kaffee“ zu erkennen und zu unterscheiden.

🧠 Langversion:

Gerüche wie Kaffee aktivieren beim ersten Kontakt bestimmte Rezeptoren → geordnete Aktivierung im Riechkolben → verteiltes Muster im piriformen Kortex.

Anfangs fehlen assoziative Verbindungen zwischen aktivierten Neuronen, was die Erkennung erschwert.

Wiederholte Wahrnehmung führt zur Lernbildung stabiler neuronaler Verbindungen, ähnlich wie bei Gedächtnisprozessen.

Dadurch wird der Geruch als spezifisches Objekt erkannt und von ähnlichen unterschieden.

Wilson (2003) zeigte: Nur im piriformen Kortex, nicht im Riechkolben, lernen Neuronen, ähnliche Gerüche zu differenzieren.

Fazit: Lernen und Gedächtnis sind zentral für die Repräsentation und Unterscheidung von Gerüchen.

Der Proust- oder Madeleine-Effekt

✅ Kurzversion:

Der Proust-Effekt beschreibt, wie Gerüche besonders lebhafte, emotionale Erinnerungen auslösen können. Dies liegt an der engen neuronalen Verbindung des Riechsystems zur Amygdala und zum Hippocampus – den Hirnarealen für Emotion und Gedächtnis.

🧠 Langversion:

Der Effekt ist benannt nach Marcel Prousts Beschreibung in „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“, wo das Aroma einer Madeleine im Tee intensive Kindheitserinnerungen weckt.

Psychologen sprechen von geruchsinduzierten autobiografischen Erinnerungen, die oft intensiver und emotionaler sind als Erinnerungen durch visuelle oder verbale Reize.

Herz & Schooler (2002): Gerüche führen zu stärkerem emotionalen Erleben und Rückversetzen als Bilder oder Worte.

Zeitlicher Ursprung: Geruchsbasierte Erinnerungen stammen oft aus dem frühen Kindesalter, andere aus späteren Lebensphasen.

Neurowissenschaftliche Erklärung:

Geruch → nur 2 Synapsen zur Amygdala (Emotion)

Geruch → nur 3 Synapsen zum Hippocampus (Gedächtnis)

→ Kürzester Weg aller Sinne zur emotionalen und episodischen Verarbeitung

fMRT-Studien bestätigen: Geruchserinnerungen aktivieren die Amygdala stärker als bild- oder wortinduzierte Erinnerungen.

Der "Geschmack" in Prousts Text war eigentlich ein Aroma (Kombination aus Geschmack + Geruch).

Fazit: Der Proust-Effekt zeigt die einzigartige Macht von Gerüchen, autobiografische Erinnerungen intensiv zu reaktivieren.

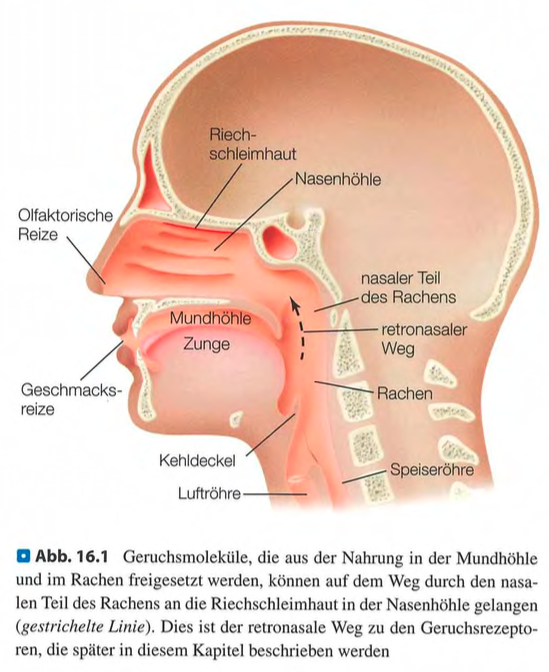

Die Aroma

✅ Kurzversion:

Das, was wir als Aroma wahrnehmen, entsteht durch die Kombination von Geschmack (Zunge) und Geruch (Nase). Hält man sich die Nase zu, fehlt der Geruchseindruck – das Aroma ist stark reduziert.

🧠 Langversion:

Aroma = Gesamteindruck aus Geschmack (Gustation) + Geruch (Olfaktion).

Geschmack entsteht auf der Zunge (salzig, süss, sauer, bitter, umami), Geruch über Riechsinneszellen in der Nase.

Der olfaktorische Anteil am Aroma kommt durch zwei Wege zustande:

Orthonasale Wahrnehmung (beim Riechen von außen)

Retronasale Wahrnehmung (Geruch aus dem Mundraum über den Rachen zur Nase)

Beweis durch Selbstversuch: Nase zuhalten beim Essen → Essen schmeckt „fade“ → sobald Nase frei, kommt volles Aroma zurück.

Neuronale Integration: Geschmack- und Geruchssignale werden im orbitofrontalen Kortex kombiniert – dort entsteht das bewusste Aromagefühl.

Fazit: Ohne Geruch kein volles Aroma – der Geschmack allein vermittelt nur einen Bruchteil des Genusserlebens.

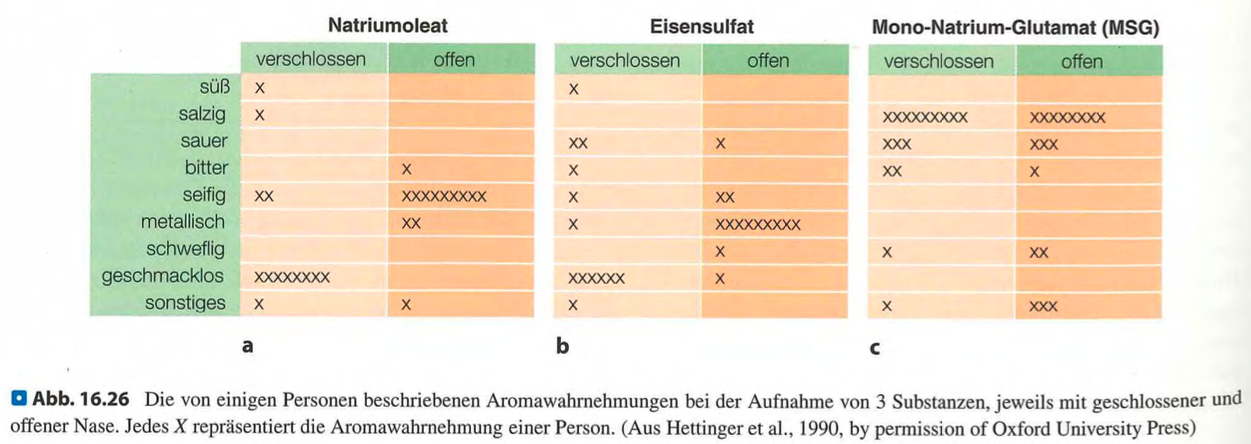

Die Aromawahrnehmung im Mund und in der Nase

✅ Kurzversion:

Aromen entstehen durch das Zusammenspiel von Geschmack (Zunge) und Geruch (retronasal über den Rachen zur Nase). Obwohl wir Aromen im Mund zu erleben glauben, stammen sie größtenteils aus der Nase – ein Effekt, der durch "oral capture" entsteht.

🧠 Langversion:

Aromawahrnehmung basiert auf:

Geschmack: Chemische Reize aktivieren Geschmacksrezeptoren auf der Zunge (süss, sauer, salzig, bitter, umami).

Geruch: Flüchtige Moleküle erreichen beim Kauen retronasal (über den Rachen) die Riechschleimhaut.

Wird die Nase zugehalten oder ist sie verstopft (z. B. bei Erkältung), gelangen weniger Aromastoffe zur Riechschleimhaut → Aromen wirken „weg“.

Obwohl Aromen als "Geschmack im Mund" empfunden werden, handelt es sich um eine Illusion:

Die Aufmerksamkeit wird durch taktile Reize (Druck, Temperatur) auf den Mund gelenkt = oral capture.

Belege durch Studien:

Natriumoleat oder Eisensulfat wirken bei geschlossener Nase geschmacklos → Geruch entscheidend.

Mononatriumglutamat (MSG) bleibt schmeckbar, da es stark auf den Geschmackssinn wirkt.

Fazit: Geruch ist der Hauptverantwortliche für Aromen, auch wenn wir sie vermeintlich im Mund verorten.

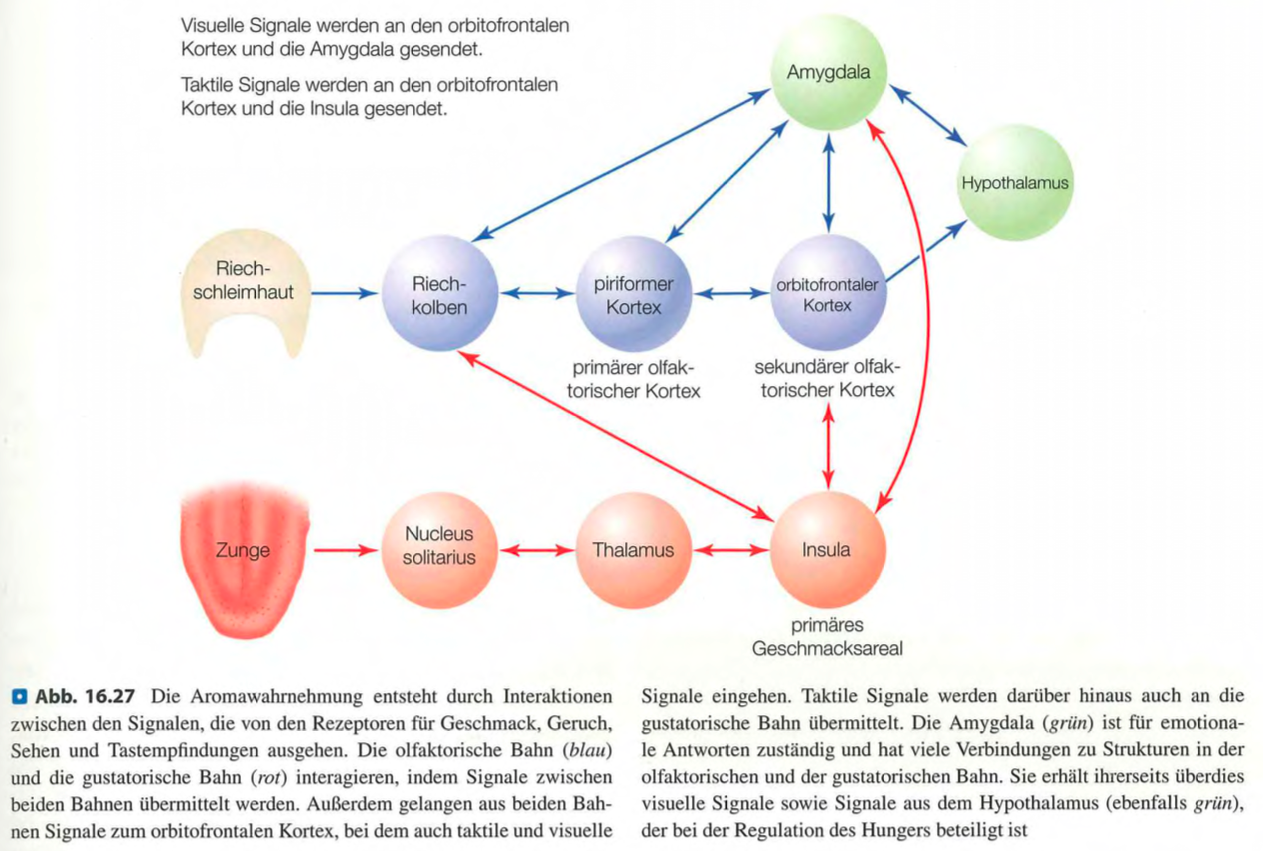

Die Aromawahrnehmung im Nervensystem

✅ Kurzversion:

Aroma entsteht durch die Integration von Geschmack, Geruch und anderen Sinnen im orbitofrontalen Kortex. Bimodale Neuronen verbinden z. B. süssen Geschmack mit fruchtigem Geruch. Erwartungen, Kontext und Erfahrung modulieren die subjektive Aromawahrnehmung.

🧠 Langversion:

Multisensorische Integration:

Geschmack + Geruch + visuelle, taktile & auditive Reize verschmelzen zur Aromawahrnehmung.

Beispiel: Das Knuspergeräusch oder das Aussehen beeinflussen, wie intensiv oder angenehm ein Aroma empfunden wird.

Orbitofrontaler Kortex (OFC):

Enthält bimodale Neuronen, die z. B. sowohl auf den süssen Geschmack als auch den passenden Geruch reagieren (z. B. Mango).

Diese Region ist das kortikale Zentrum für Aroma und Essensbewertung.

Insula: Ergänzt OFC durch Verarbeitung primärer gustatorischer Informationen.

Subjektivität der Aromawahrnehmung:

Obwohl die chemische Reizkonfiguration gleich bleibt, kann sich das Aroma subjektiv verändern:

Erwartungseffekte (z. B. teures vs. günstiges Essen)

Sättigungseffekte (weniger angenehm nach wiederholtem Konsum)

= Top-down-Einflüsse auf Aroma.

Fazit: Aroma ist ein Ergebnis hochdynamischer kortikaler Verarbeitung, bei der chemische Reize mit Kontext, Sinneseindrücken und Erinnerungen verschmelzen.

Einfluss von kognitiven Faktoren auf die Aromawahrnehmung

✅ Kurzversion:

Erwartungen, Preis, Bezeichnungen und visuelle Reize verändern die subjektive Geschmackswahrnehmung und die Aktivität im orbitofrontalen Kortex. Der gleiche Wein oder Geruch wird anders bewertet, je nach Kontext oder Label.

🧠 Langversion:

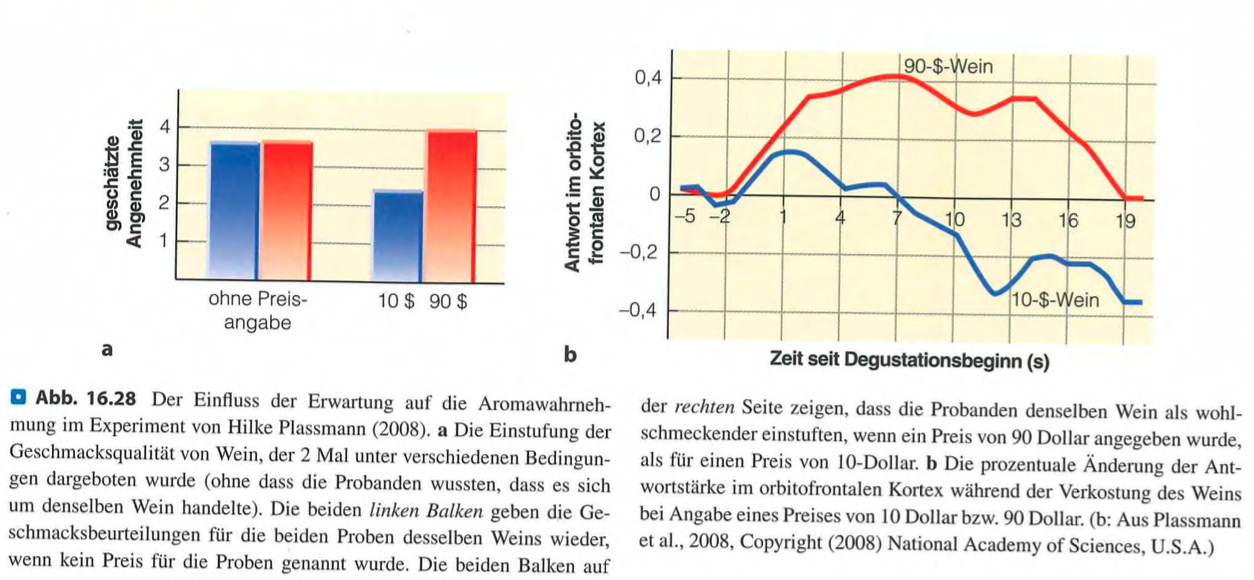

Plassmann et al. (2008):

Identischer Wein wurde besser bewertet, wenn er als teurer angegeben war.

➜ Orbitofrontaler Kortex zeigte stärkere Aktivierung → Erwartungen verändern neuronale Bewertung.

Bezeichnungseffekt:

Gleicher Geruch als „Cheddar-Käse“ vs. „Körpergeruch“ → positivere Bewertung + höhere Aktivität, wenn positiver Kontext.

Visuelle Einflüsse:

Roter Teller macht Dessert süsser.

Blauer Becher macht Milchkaffee süsser als weißer.

➜ Farbe beeinflusst Geschmackseindruck.

Formeffekte:

Weinglas-Form verändert Geschmackswahrnehmung, obwohl der Wein identisch ist.

🔁 Fazit:

Top-down-Faktoren wie Preis, Erwartung, Farbe, Sprache und Kontext modulieren Aromaerleben – sowohl subjektiv als auch neurologisch.

Einfluss von Nahrungsaufnahme und Sättigung auf die Aromawahrnehmung

✅ Kurzversion:

Hunger und Sättigung beeinflussen die Wahrnehmung von Geruch und Geschmack sowie die neuronale Aktivität im orbitofrontalen Kortex. Der Belohnungswert von Speisen sinkt bei Sättigung, was hilft, die Nahrungsaufnahme zu regulieren.

🧠 Langversion:

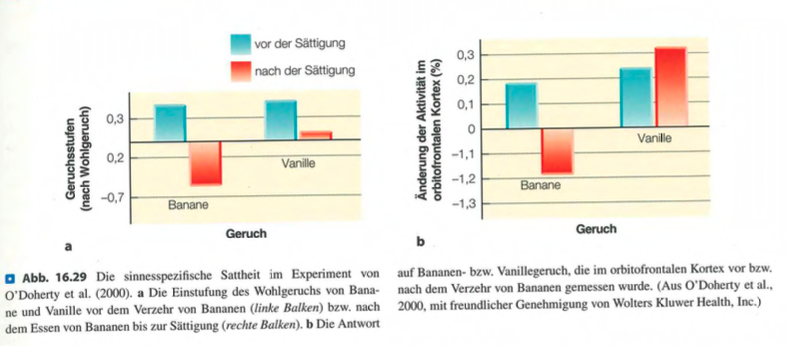

O’Doherty et al. (2000):

Bananengeruch nach Sättigung → unangenehm bewertet.

Vanillegeruch blieb positiv.

➜ Aktivitätsänderung im orbitofrontalen Kortex, der Belohnungswert codiert.

Belohnungswert & Sättigung:

Nahrung ist zu Beginn des Essens besonders belohnend.

Bei Sättigung sinkt der Wert → führt zum Essstopp.

Sinnesspezifische Sattheit: Belohnung für spezifische Speisen sinkt zuerst.

Verbindung zu Gehirnstrukturen:

Orbitofrontaler Kortex ist mit dem Hypothalamus (Hunger-/Sättigungszentrum) verschaltet.

Auch Riechkolben-Neuronen reagieren auf Sättigung.

Funktion der chemischen Sinne:

Steuern Vermeidung schädlicher Substanzen und Nahrungsaufnahme.

➜ Überlebensrelevant, analog zu visueller Wahrnehmung.

Moderne Umwelt (z. B. Dauerverfügbarkeit, verarbeitete Nahrung) kann diese Regulation stören.

🔁 Fazit:

Geruchs- und Geschmackswahrnehmung sind dynamisch und passen sich dem Sättigungszustand an – ein adaptiver Mechanismus zur Nahrungsregulation.

Das Zusammenspiel der Sinne und deren Einflüsse auf die Aroma, den Geruch und das Geschmack

✅ Kurzversion:

Multimodale Wahrnehmung verbindet verschiedene Sinne zu einem kohärenten Erleben der Welt. Geschmack, Geruch, Farbe, Klang und Kontext beeinflussen sich gegenseitig – z. B. schmeckt Schokolade unter weicher Musik süßer. Solche Sinnesverknüpfungen beruhen auf Lernen, Emotion und Erwartung.

🧠 Langversion:

🧩 Grundprinzip der multimodalen Wahrnehmung

Integration aller Sinne (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen) erzeugt ein einheitliches Weltbild.

Beispiel: Ein Vogel wird nicht nur durch sein Aussehen erkannt, sondern auch durch Bewegung und Zwitschern.

🔁 Beispiele für Sinnesverknüpfungen

Akustik beeinflusst Geschmack:

Harmonische Musik ➜ Schokolade wirkt süsser, cremiger

Dissonante Musik ➜ kein Effekt

Farbe beeinflusst Aromawahrnehmung:

Orange Getränk ➜ wird oft als Orangengeschmack wahrgenommen, auch wenn es Kirsche ist

Studien mit gefärbtem Roséwein ➜ Experten ließen sich täuschen

Geruch beeinflusst Kognition:

Zitrusduft ➜ schnellere Reaktion auf „Reinigung“-Wörter

Kaffeegeruch ➜ bessere Leistung bei logischen Aufgaben

🧠 Ursachen dieser Effekte

Lernen und Erfahrung:

Assoziationen wie Gelb = Zitrone, Rot = Erdbeere, Blau = ungeniessbar

Emotionen und Erwartung:

Fröhliche Farben → positivere Geschmacksbewertung

Bekanntheit verstärkt sensorische Effekte

🎯 Fazit:

Unsere Wahrnehmung ist nicht durch einzelne Sinne isoliert, sondern entsteht durch vernetzte Sinnesverarbeitung. Diese beeinflusst nicht nur Geschmack und Aroma, sondern auch Emotion, Aufmerksamkeit und Verhalten.

Korrespondenzen

✅ Kurzversion:

Korrespondenzen sind systematische Assoziationen zwischen chemischen Sinnen (z. B. Geschmack, Geruch) und anderen Sinnesmodalitäten wie Tonhöhe, Farbe oder Textur. So wirken z. B. süsse Aromen eher hoch, hell und glatt.

🧠 Langversion:

🔗 Definition:

Korrespondenzen beschreiben systematische Verknüpfungen zwischen chemischen Sinneseindrücken (Geschmack, Geruch, Aroma) und Eigenschaften anderer Sinne.

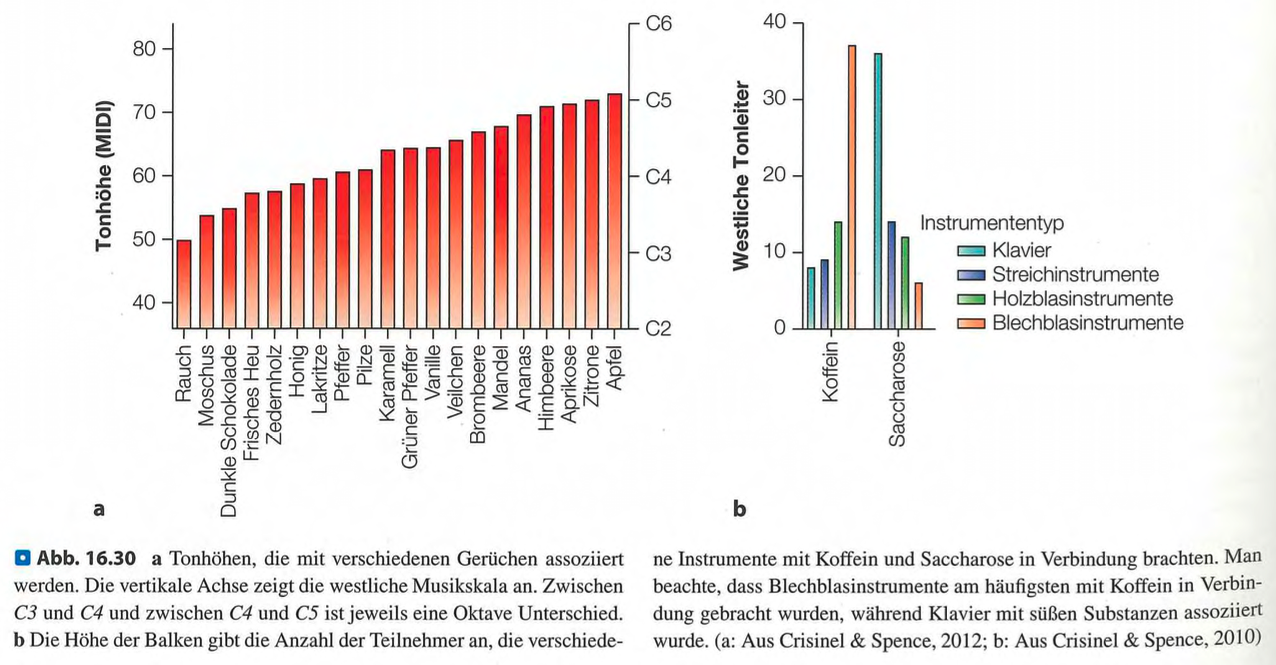

🎼 Tonhöhen und Instrumente:

Süss / fruchtig (Zitrone, Saccharose):

→ hohe Töne, Klavier, Streicher

Bitter / rauchig (Kaffee, dunkle Schokolade):

→ tiefe Töne, Blechbläser

🎨 Farben:

Ananas: rot, gelb, rosa

Karamell: braun, orange

Walderdbeere: rot, rosa

Rauchige Gerüche: braun, schwarz, grau

🧵 Texturen:

Zitrone: Stoff wirkt weicher

Tierischer Geruch: Stoff wirkt rauer

Zimt, Zwiebel: rau

Pfefferminz, Veilchen: glatt

🧠 Fazit:

Korrespondenzen zeigen, dass Sinnesmodalitäten nicht isoliert arbeiten – unsere Wahrnehmung ist multisensorisch, d. h. Geruch und Geschmack beeinflussen, wie wir Töne, Farben oder Texturen erleben.

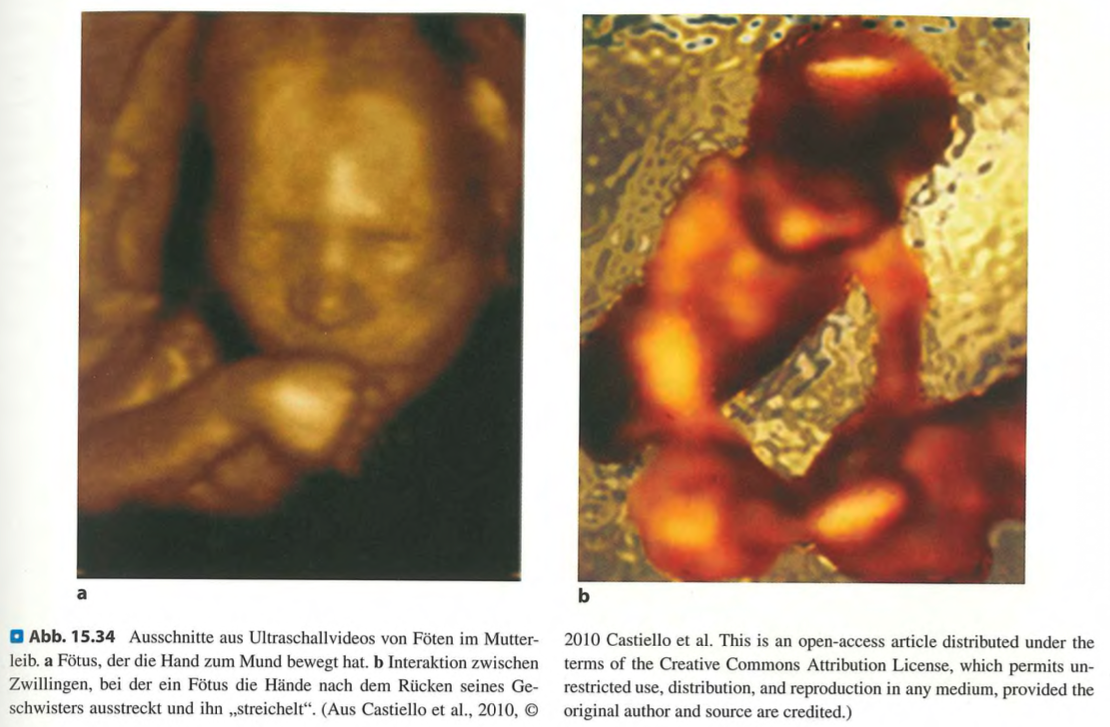

Die chemische Sinne bei Säuglingen

✅ Kurzversion:

Neugeborene zeigen angeborene Reaktionen auf Geschmacks- und Geruchsstoffe (z. B. Süsses positiv, Bitteres negativ). Pränatale und frühkindliche Erfahrungen, z. B. über Fruchtwasser oder Muttermilch, prägen spätere Vorlieben und fördern ein gesundes Essverhalten.

🧠 Langversion:

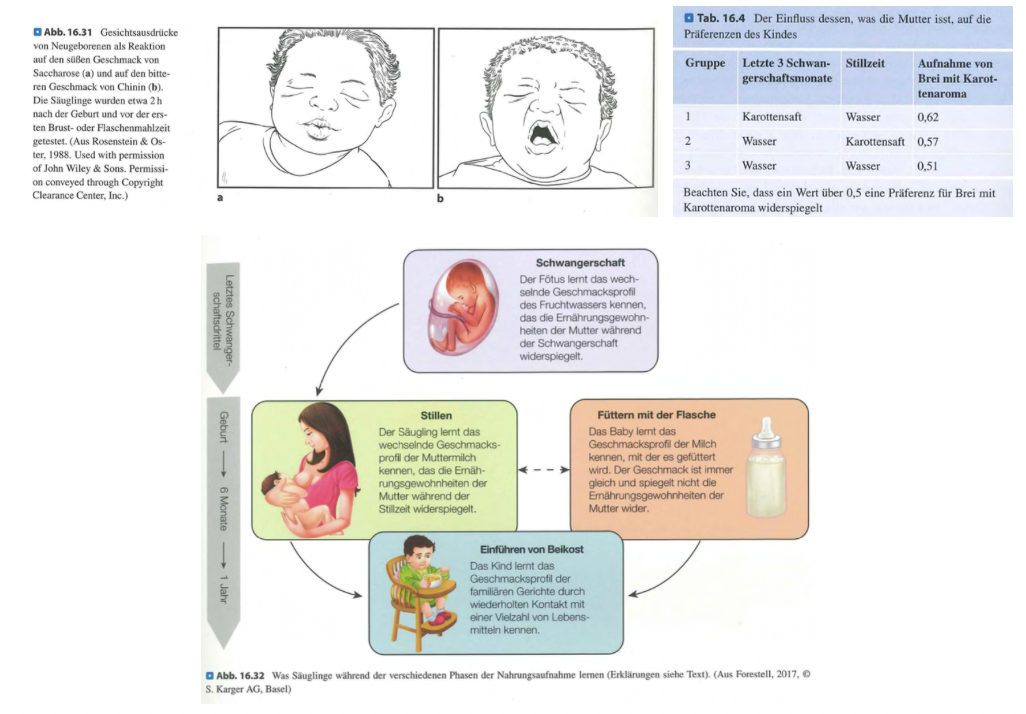

👶 Frühe Geschmacks- und Geruchswahrnehmung:

Neugeborene erkennen Geschmäcker:

Süss (Saccharose): positive Mimik

Bitter (Chinin): Abwehrreaktionen

Geruch:

Angenehm (Vanille): positiv

Unangenehm (Fisch): negativ

🧂 Entwicklung der Präferenzen:

Salz wird erst ab einigen Monaten zunehmend akzeptiert

Ursache: Reifung salzsensitiver Rezeptoren + frühe Lernerfahrungen

🤰🍼 Einfluss pränataler und frühkindlicher Erfahrungen:

Fruchtwasser enthält Aromastoffe aus der Ernährung der Mutter

→ Fötus schluckt täglich ~500 ml

→ Geschmack wird gelernt

→ Karottenstudie: Karottensaft in SS/Stillzeit → spätere Karottenakzeptanz

Muttermilch passt sich an Ernährung der Mutter an

→ bietet geschmackliche Vielfalt

→ erhöht später die Akzeptanz von z. B. Gemüse

🏠 Langfristige Einflüsse:

Familiäre Ernährungsmuster prägen Geschmacksvorlieben dauerhaft

Früher Kontakt mit gesunder Vielfalt → bessere Basis für gesundes Essverhalten

🧠 Fazit:

Die Grundlage für spätere Geschmacksvorlieben wird bereits vor und kurz nach der Geburt gelegt – durch angeborene Präferenzen und frühe geschmackliche Lernerfahrungen.

Der Patient I.W.

Kurzfassung:

Der Tastsinn ist lebenswichtig – er schützt vor Verletzungen, unterstützt alltägliche Bewegungen und spielt eine zentrale Rolle für Wohlbefinden, Sexualität und soziale Bindung. Sein Verlust führt zu gravierenden Einschränkungen, wie das Beispiel von Ian Waterman zeigt.

Langfassung:

Fehleinschätzung der Wichtigkeit:

Viele Menschen unterschätzen den Tastsinn und glauben, eher auf ihn verzichten zu können als auf andere Sinne.

Gefahren bei Tastsinnverlust:

Menschen ohne Berührungs- oder Schmerzempfindung verletzen sich leicht, da Warnsignale fehlen.

Alltagshandlungen werden erschwert, weil Rückmeldungen aus der Haut fehlen (z. B. beim Greifen wird zu viel Kraft angewendet).

Fallbeispiel Ian Waterman:

Nach einer Autoimmunerkrankung verlor er Berührungsempfindung und Propriozeption.

Er konnte seine Bewegungen nur noch visuell kontrollieren, da sein somatosensorisches System versagte.

Funktionen des somatosensorischen Systems:

Umfasst:

Hautsinne (Berührung, Schmerz)

Propriozeption (Lagewahrnehmung)

Kinästhesie (Bewegungsempfindung)

Bedeutung der Hautsinne:

Schutz vor Verletzungen

Feinsteuerung von Bewegungen

Soziale und emotionale Funktionen:

Motivation für Sexualverhalten

Auslösung positiver Emotionen durch Berührungen

Fazit:

Der Tastsinn ist für Überleben, Wohlbefinden und soziale Interaktion ebenso zentral wie Sehen oder Hören.

Die Haut im Überblick

Kurzfassung:

Die Haut ist das grösste sichtbare Organ des Körpers. Sie schützt, warnt vor Gefahren und ermöglicht durch Mechanorezeptoren die Wahrnehmung mechanischer Reize wie Druck und Vibration.

Langfassung:

Funktion und Bedeutung:

Die Haut ist die „monumentale Fassade“ des Körpers (Comel, 1953) und beim Menschen sichtbar, da kein Fell sie bedeckt.

Sie ist das grösste Organ des Körpers und erfüllt drei Hauptfunktionen:

Schutz vor Umweltgefahren (z. B. Bakterien, Schadstoffe, Austrocknung)

Barrierefunktion, um Körperflüssigkeiten zu halten

Warnung durch Reize wie Schmerz oder Druck

Struktur:

Die Haut besteht aus:

Epidermis (äusserste Schicht aus toten Hautzellen)

Dermis (darunterliegende Schicht)

Subkutis (tieferes Fettgewebe)

Die Epidermis kann durch z. B. Klebeband sichtbar gemacht werden (abgelöste Zellen).

Sensorische Funktion:

In Dermis und Subkutis befinden sich Mechanorezeptoren, die auf mechanische Reize wie Druck, Dehnung und Vibration reagieren.

Sie liefern essenzielle Informationen über externe Stimuli und ermöglichen so die taktile Wahrnehmung der Umwelt.

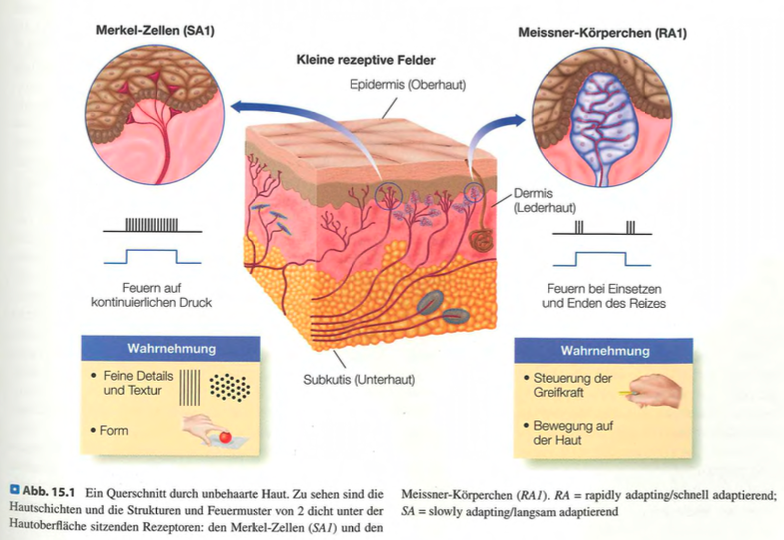

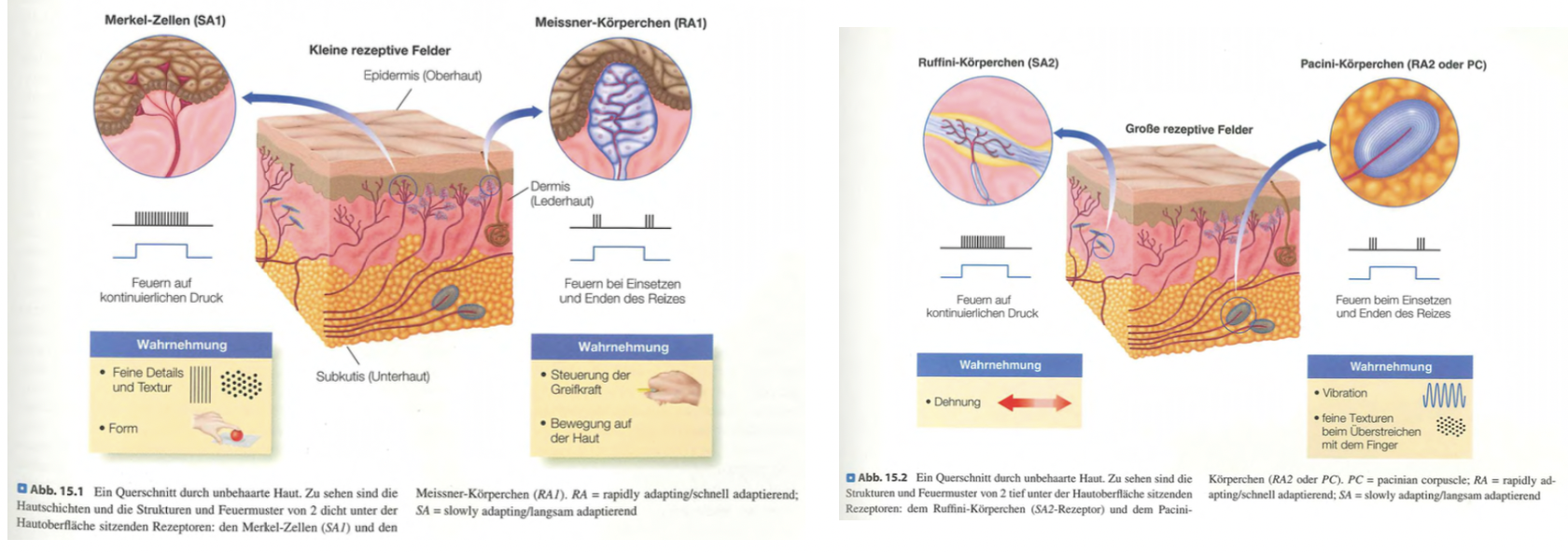

Die Mechanorezeptoren

Kurzfassung:

Mechanorezeptoren in der Haut erfassen Druck, Bewegung und Vibration. Je nach Tiefe und Reizantwort spezialisieren sie sich auf Detailwahrnehmung, Greifkontrolle, Hautdehnung oder Vibration.

Langfassung:

Oberflächennahe Rezeptoren (kleine rezeptive Felder):

Merkel-Zellen (SA1):

Feuern kontinuierlich bei anhaltendem Reiz

Wichtig für Detailwahrnehmung, Formen und Texturen

Meissner-Körperchen (RA1):

Feuern nur bei Reizbeginn/-ende

Beteiligt an Bewegungserkennung und Greifkontrolle

Tiefere Rezeptoren (grössere rezeptive Felder):

Ruffini-Körperchen (SA2):

Feuern kontinuierlich

Erkennen Hautdehnung

Pacini-Körperchen (RA2/PC):

Feuern nur bei Reizbeginn/-ende

Hoch empfindlich für Vibrationen und feine Texturen

Integration:

Komplexe Tastempfindungen, wie das Erfühlen natürlicher Oberflächen, erfordern koordinierte Aktivität mehrerer Rezeptortypen

Nur durch diese interaktive Verarbeitung entsteht präzise taktile Wahrnehmung.

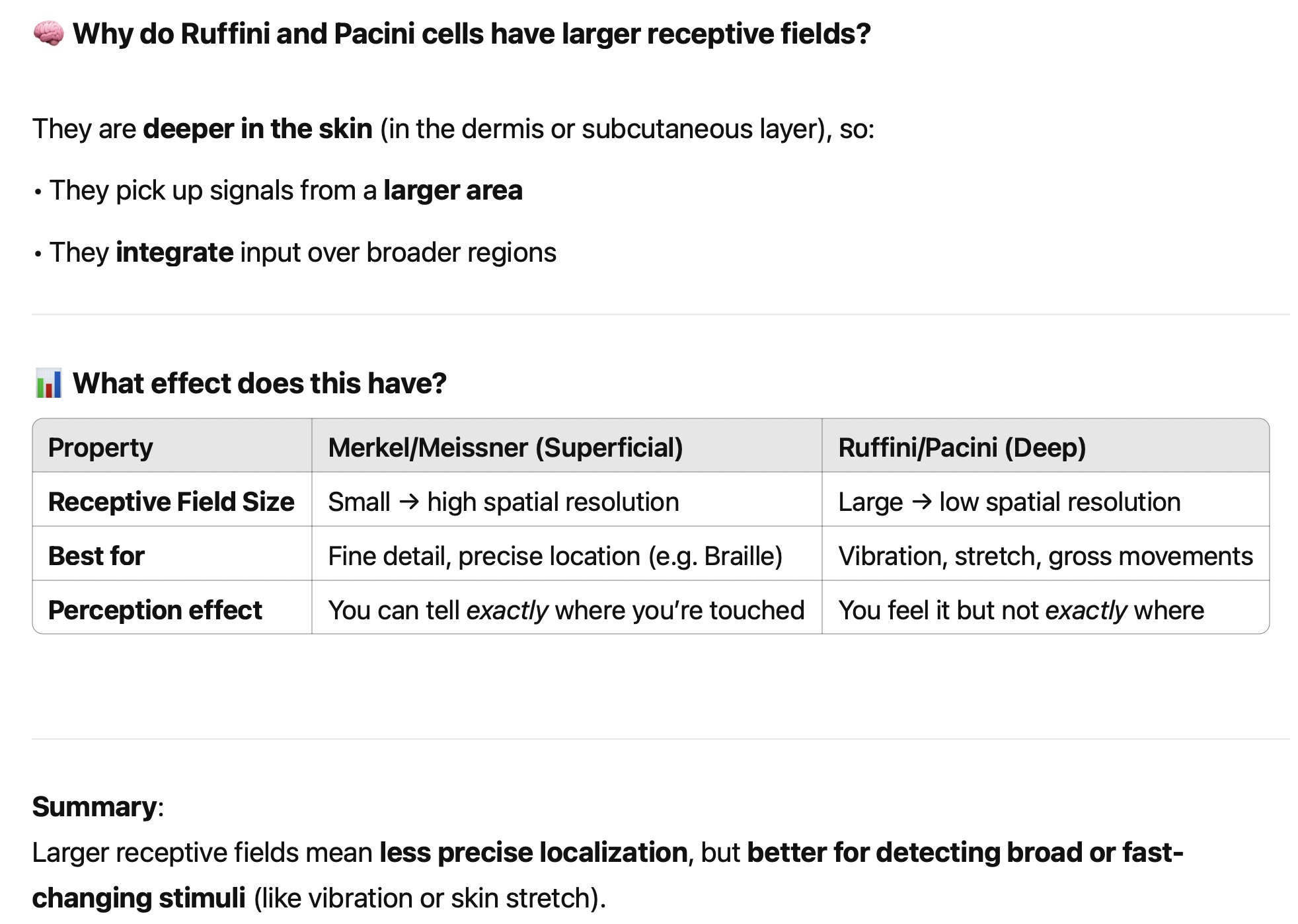

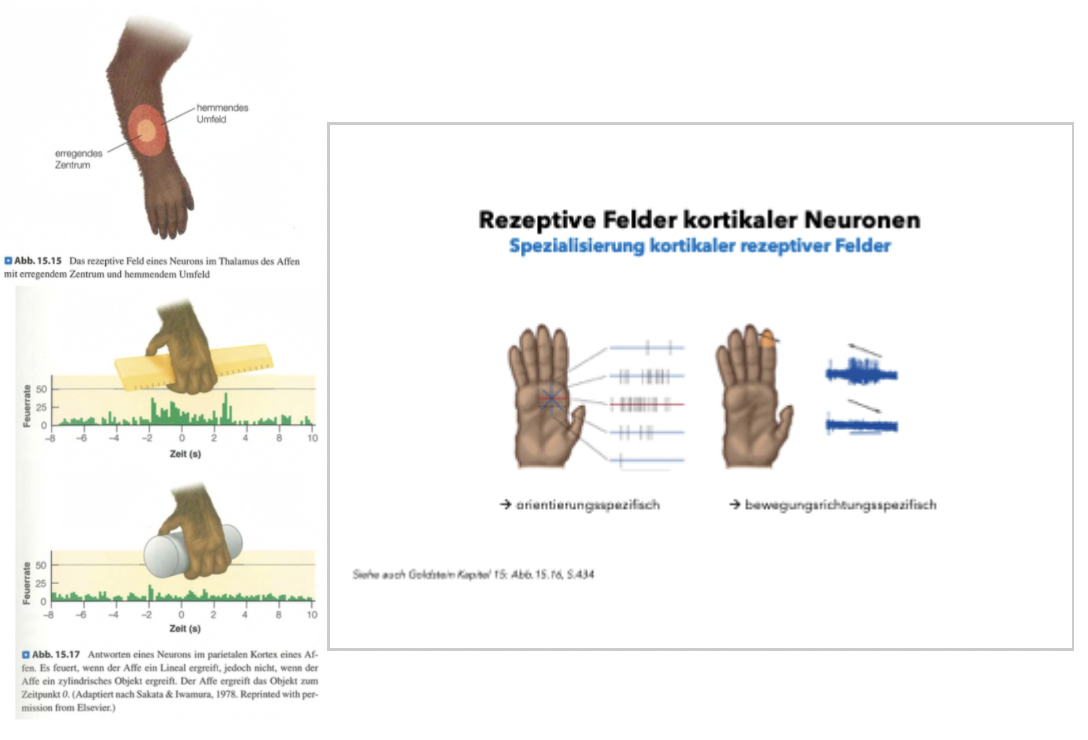

Rezeptive Felder von Ruffini/Pacini vs. Merkmel/Meissner-Zellen

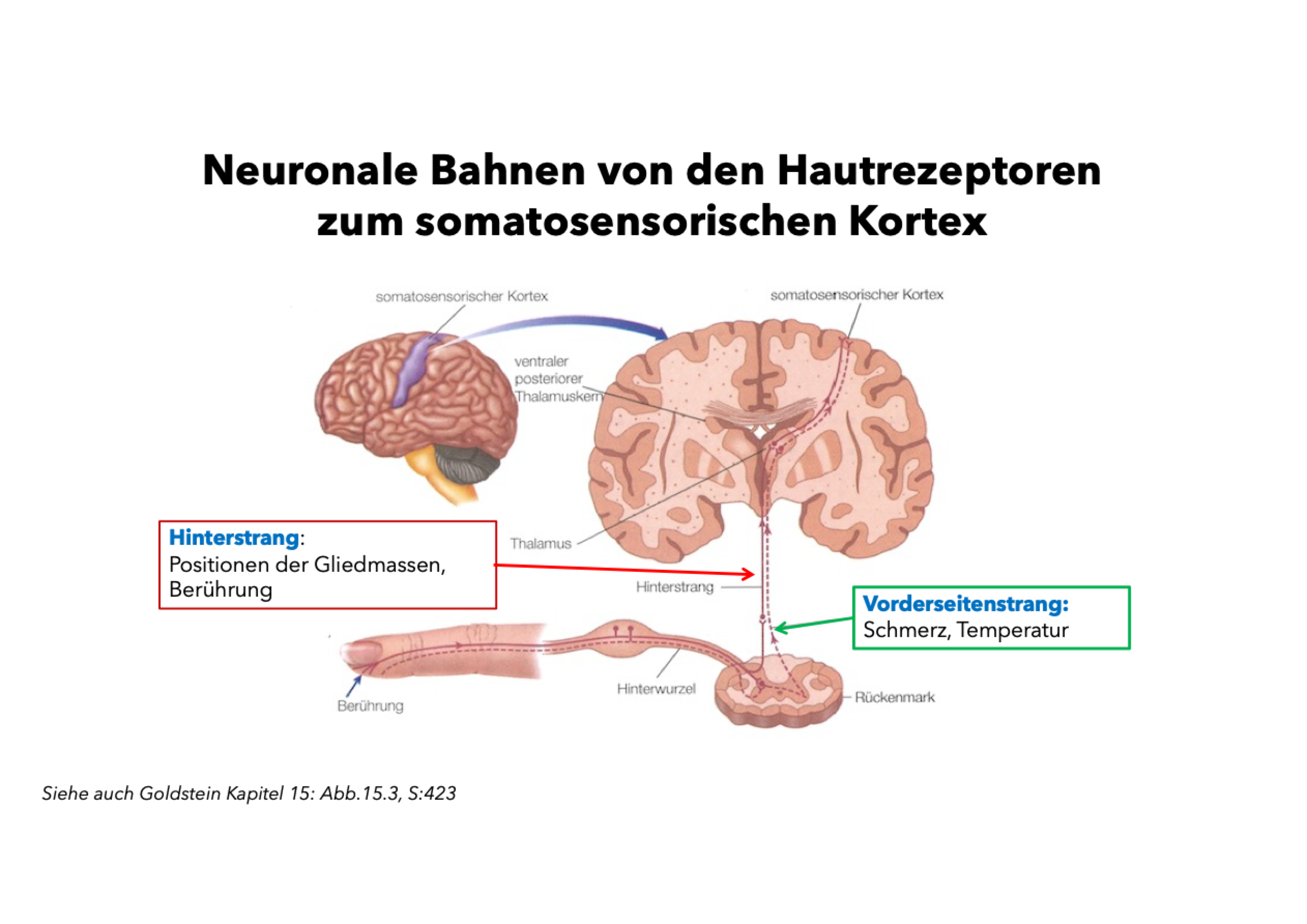

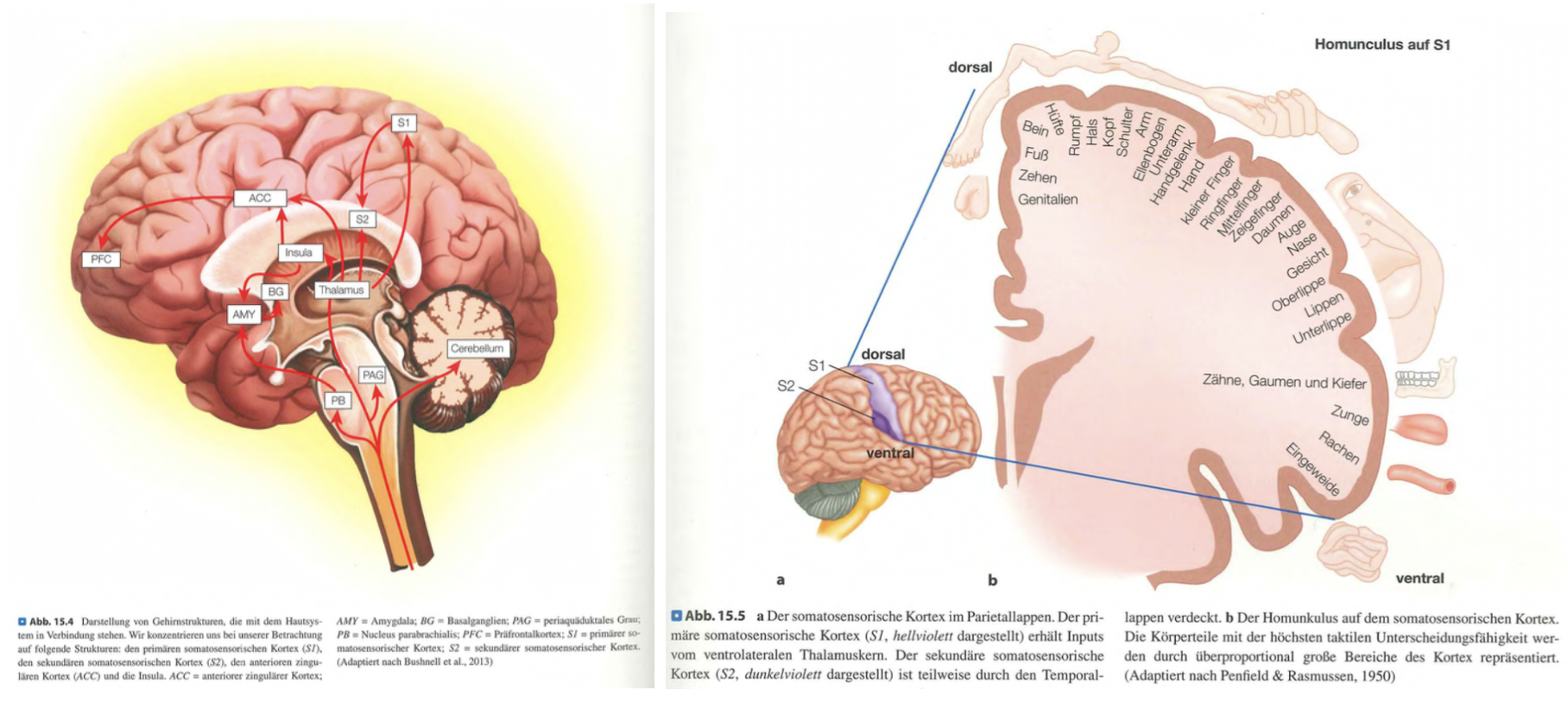

Neuronale Bahnen von der Haut zum Kortex und im Kortex

Kurzfassung:

Hautsinne werden über zwei getrennte Bahnen verarbeitet: Der Hinterstrang leitet Berührung und Propriozeption, der Vorderseitenstrang Schmerz und Temperatur. Beide Bahnen kreuzen im Rückenmark die Seite und enden im somatosensorischen Kortex nach Umschaltung im Thalamus.

Langfassung:

Verteilung der Rezeptoren:

Hautrezeptoren sind über den ganzen Körper verteilt (anders als z. B. Retina oder Cochlea).

Reize aus z. B. Fingern oder Füßen müssen weite Wege zum Gehirn zurücklegen.

Signalweiterleitung über das Rückenmark:

31 Rückenmarkssegmente organisieren den Eingang über die Hinterwurzel.

Zwei getrennte Bahnsysteme führen ins Gehirn:

Hinterstrang / Lemniscus medialis

Dicke, myelinisierte Fasern

Schnelle Weiterleitung von Berührung und Propriozeption

Vorderseitenstrang / Tractus spinothalamicus

Dünnere Fasern

Langsamere Weiterleitung von Schmerz und Temperatur

Klinisches Beispiel (I.W.):

Verlust von Berührung und Lageempfinden, aber erhaltene Schmerz- und Temperaturempfindung → selektive Schädigung des Hinterstrangs.

Weiterverarbeitung im Gehirn:

Beide Bahnen kreuzen zur Gegenseite und erreichen den Thalamus, genauer den ventrolateralen Kern.

Von dort aus Projektion in den somatosensorischen Kortex (S1).

Vergleich: CGL für visuelle Reize, CGM für auditive Reize.

Beteiligung mehrerer Hirnareale:

Studien (z. B. Bushnell et al., 2013) zeigen: komplexe, verteilte Verarbeitung auch über S1 hinaus.

Somatosensorische Bereiche im Kortex

Kurzfassung:

Berührungsreize werden im primären (S1) und sekundären (S2) somatosensorischen Kortex verarbeitet. Der somatosensorische Homunkulus zeigt, dass empfindlichere Körperregionen wie Finger oder Lippen überproportional groß im Kortex repräsentiert sind.

Langfassung:

Verarbeitung im Gehirn:

Hautreize gelangen über den Thalamus in S1 (primärer somatosensorischer Kortex) und S2 (sekundärer somatosensorischer Kortex).

Weitere beteiligte Regionen:

Insula – reagiert besonders auf sanfte Berührungen.

Anteriorer zingulärer Kortex – beteiligt an Schmerzwahrnehmung.

Somatosensorischer Homunkulus:

Penfield & Boldrey (1937): durch Gehirnstimulation kartierten sie, welche Kortexbereiche mit welchen Körperteilen korrespondieren.

Ergebnis: Körperkarte auf dem Kortex – benachbarte Hautareale projizieren auf benachbarte Kortexregionen.

Empfindlichere Areale (z. B. Lippen, Finger) nehmen mehr Platz ein → kortikaler Vergrößerungsfaktor.

Feinstruktur von S1:

S1 besteht aus vier funktionellen Unterregionen, die jeweils eine eigene Körperkarte enthalten.

Diese Bereiche spezialisieren sich u. a. auf:

Berührungswahrnehmung

Haptik (aktive Erkundung)

Fazit:

Die Repräsentation von Hautreizen im Gehirn ist topografisch organisiert, aber auch hoch differenziert.

Viele Hirnareale arbeiten parallel und interaktiv, um taktile Reize umfassend zu analysieren.

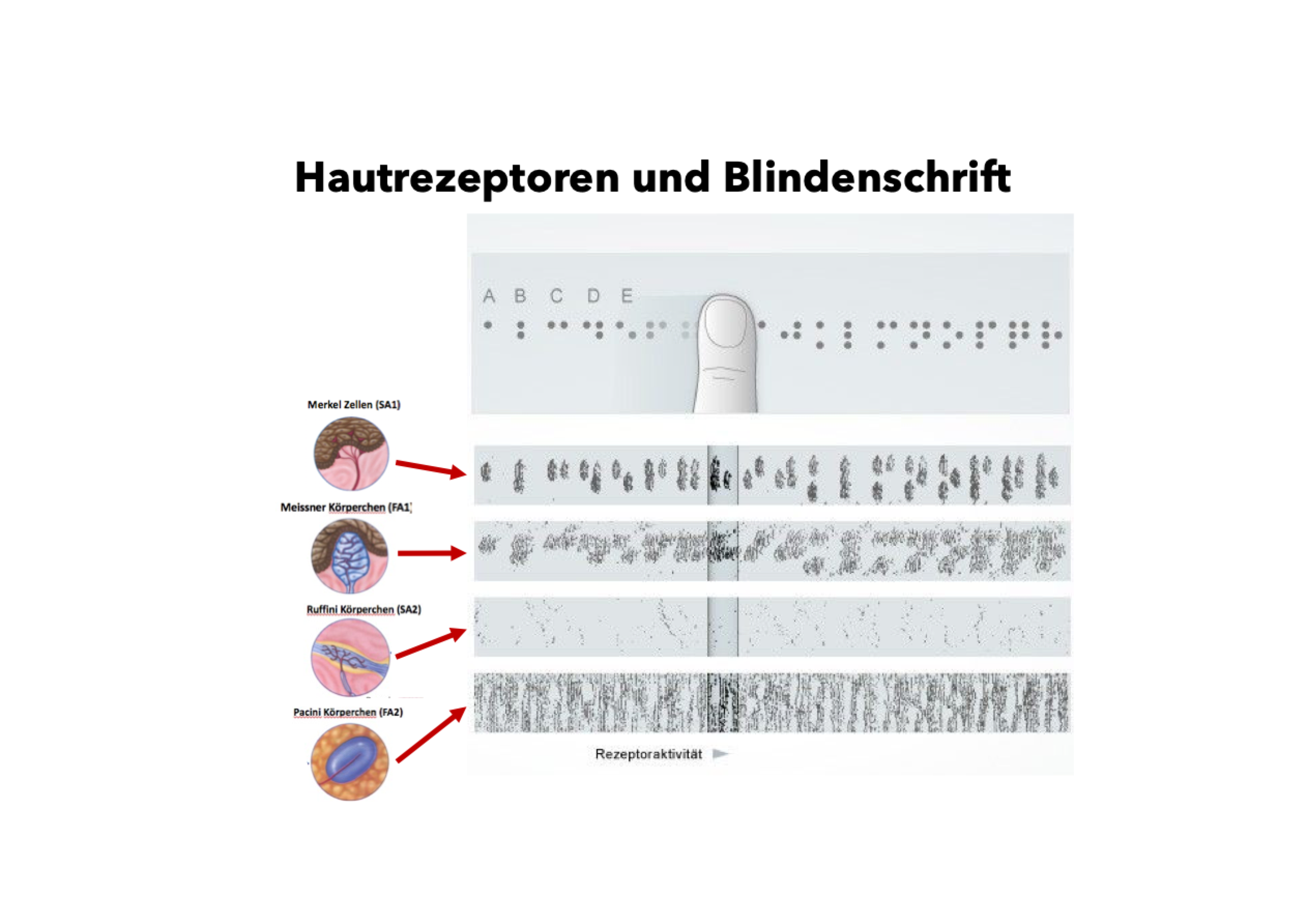

Die taktile Detailwahrnehmung und die Braillenschrift

Kurzfassung:

Die Haut ermöglicht durch hohe taktile Auflösung das Lesen der Brailleschrift, bei der erhabene Punkte mit den Fingern ertastet werden. Erfahrene Leser erreichen bis zu 100 Wörter/Minute. Diese Fähigkeit basiert auf der feinen Detailwahrnehmung der Haut und zeigt Ähnlichkeiten zum visuellen System.

Langfassung:

Brailleschrift:

Besteht aus einer 2x3-Matrix erhabener Punkte, die taktil gelesen wird.

Jede Kombination codiert Buchstaben, Zahlen, Satzzeichen oder ganze Wörter.

Entwickelt für Menschen mit Sehbehinderung.

Leistung der Hautsinne:

Geübte Brailleleser können ca. 100 Wörter pro Minute lesen.

Im Vergleich zum visuellen Lesen (250–300 WpM) langsamer, aber erstaunlich effizient, da alle Informationen über die Haut aufgenommen werden.

Physiologische Grundlage:

Taktile Detailwahrnehmung (räumliche Auflösung) ist entscheidend.

Erfordert eine präzise Interaktion zwischen Hautrezeptoren (v. a. Merkel-Zellen) und deren kortikaler Verarbeitung.

Parallelen zum Sehsystem: auch hier müssen feine Unterschiede in einem kontinuierlichen Reizmuster erkannt und interpretiert werden.

Fazit:

Die Braillelektüre veranschaulicht eindrucksvoll, wie komplexe sprachliche Informationen allein über Berührung entschlüsselt werden können.

Die Haut funktioniert in dieser Hinsicht als ein hochentwickeltes taktiles Analysesystem.

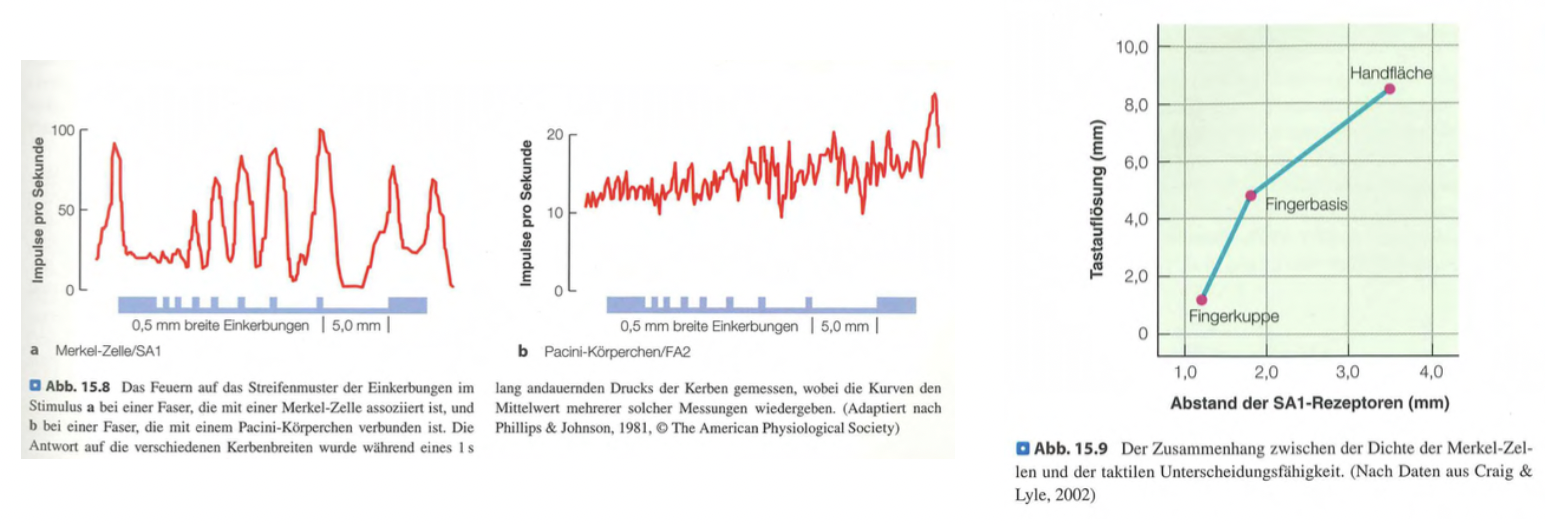

Rezeptormechanismen für die taktile Unterscheidungsfähigkeit

Kurzfassung:

Die Merkel-Zellen ermöglichen präzise Detailwahrnehmung, da sie Reizmuster exakt widerspiegeln. Ihre hohe Dichte in den Fingern erklärt die dortige Sensitivität. Die Zweipunktschwelle zeigt diese Empfindlichkeit, aber auch die kortikale Verarbeitung spielt eine entscheidende Rolle.

Langfassung:

Rolle der Merkel-Zellen (SA1-Rezeptoren):

Diese feuern kontinuierlich während eines Reizes.

Ihr Antwortmuster spiegelt die Struktur des aufgedrückten Reizes (z. B. Einkerbungen) präzise wider.

→ Deshalb sind sie zentral für die Wahrnehmung feiner Details.

Unterschied zu anderen Rezeptoren:

Pacini-Körperchen (RA2) zeigen keine derartige Übereinstimmung mit Oberflächenstruktur.

→ Sie sind für feine Details weniger relevant, sondern eher für Vibration zuständig.

Fingerkuppen als Hochleistungsbereiche:

Dort ist die Dichte an Merkel-Zellen sehr hoch, was die hohe taktile Auflösung erklärt.

Dies zeigt sich z. B. in der niedrigen Zweipunktschwelle: Man kann zwei nahe Punkte noch als getrennt spüren.

Bedeutung zentraler Verarbeitung:

Nicht nur Rezeptordichte, sondern auch kortikale Repräsentation im S1-Kortex (z. B. Homunkulus) ist entscheidend.

Das Gehirn verstärkt die Unterscheidbarkeit durch differenzierte Verarbeitung von Reizmusterinformationen.

Fazit:

Detailwahrnehmung hängt sowohl von peripheren Sensoren wie Merkel-Zellen als auch von zentralen Mechanismen im Gehirn ab.

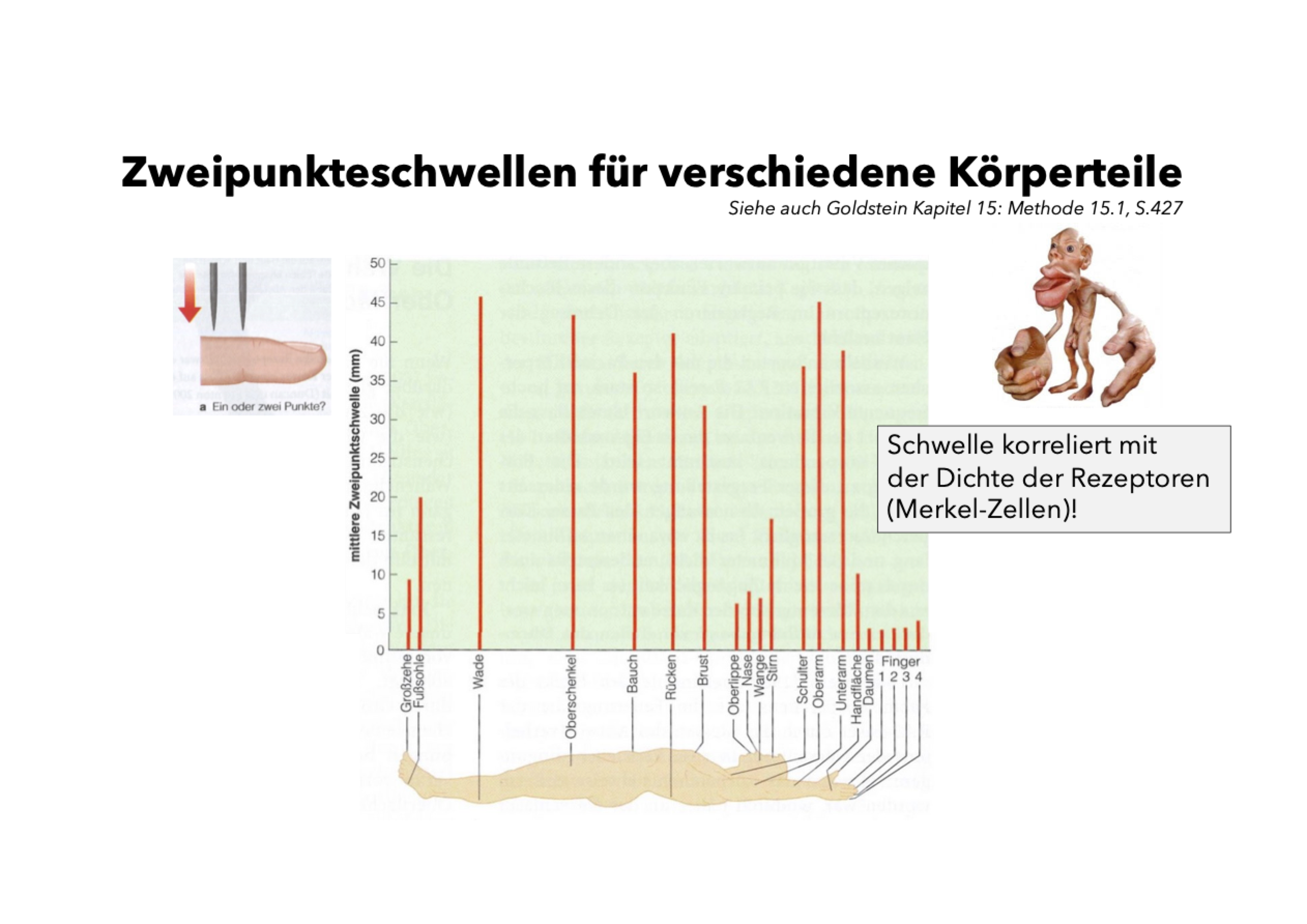

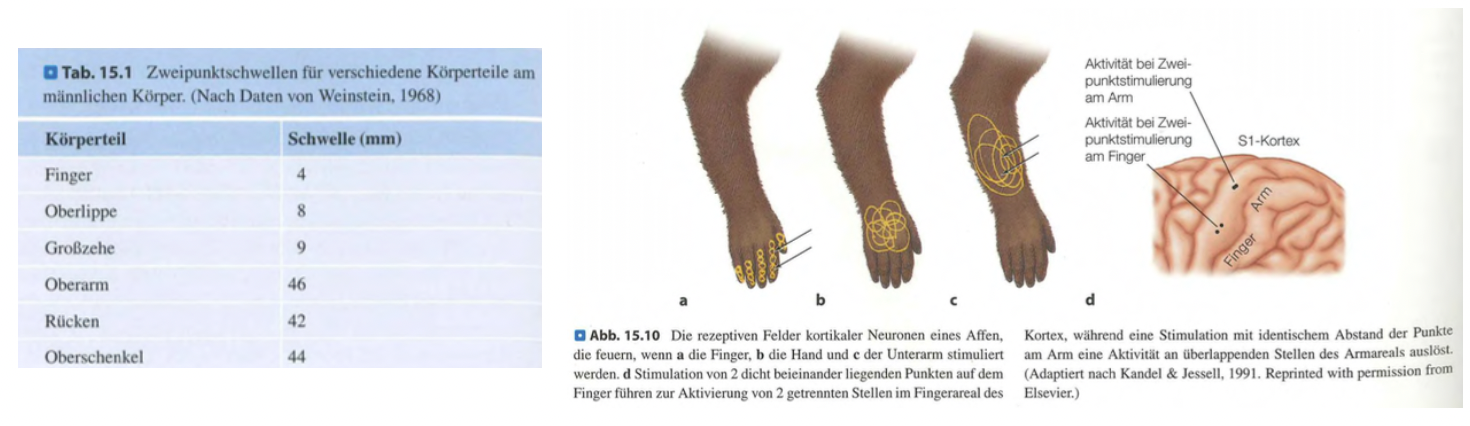

Methoden zur Messung der taktilen Unterscheidungsfähigkeit

Kurzfassung:

Zur Messung der taktilen Unterscheidungsfähigkeit dienen klassische und moderne Methoden: die Zweipunktschwelle, die Linienauflösung und das Erkennen erhabener Muster. Moderne Verfahren liefern differenziertere Ergebnisse als klassische.

Langfassung:

Zweipunktschwelle:

Klassisches Verfahren, bei dem zwei Punkte leicht auf die Haut gedrückt werden.

Die Versuchsperson gibt an, ob sie einen oder zwei Reize spürt.

→ Die geringste Distanz, bei der zwei Punkte als getrennt wahrgenommen werden, ist die Schwelle.

Häufig in Lehrbüchern zur Erklärung regionaler Unterschiede (z. B. Finger vs. Rücken).

Taktile Linienauflösung:

Ein Stimulus mit parallel eingekerbten Linien wird auf die Haut gedrückt.

Die Aufgabe besteht darin, die Orientierung der Linien (z. B. vertikal vs. horizontal) zu erkennen.

Die kleinste Linienbreite, bei der die Orientierung noch korrekt erkannt wird, bestimmt die Schwelle.

Liefert genauere Informationen als die Zweipunktschwelle.

Erkennung erhabener Muster:

Hier wird überprüft, ab welcher Größe Personen erhabene Zeichen (z. B. Buchstaben) tastend erkennen können.

Diese Methode ist besonders relevant für Blindenhilfen (z. B. Braille-Schrift).

Fazit:

Während die Zweipunktschwelle einfach und weit verbreitet ist, ermöglichen neuere Methoden eine präzisere und funktionalere Analyse der taktilen Detailwahrnehmung.

Die Zweipunktschwelle für verschiedene Körperteile

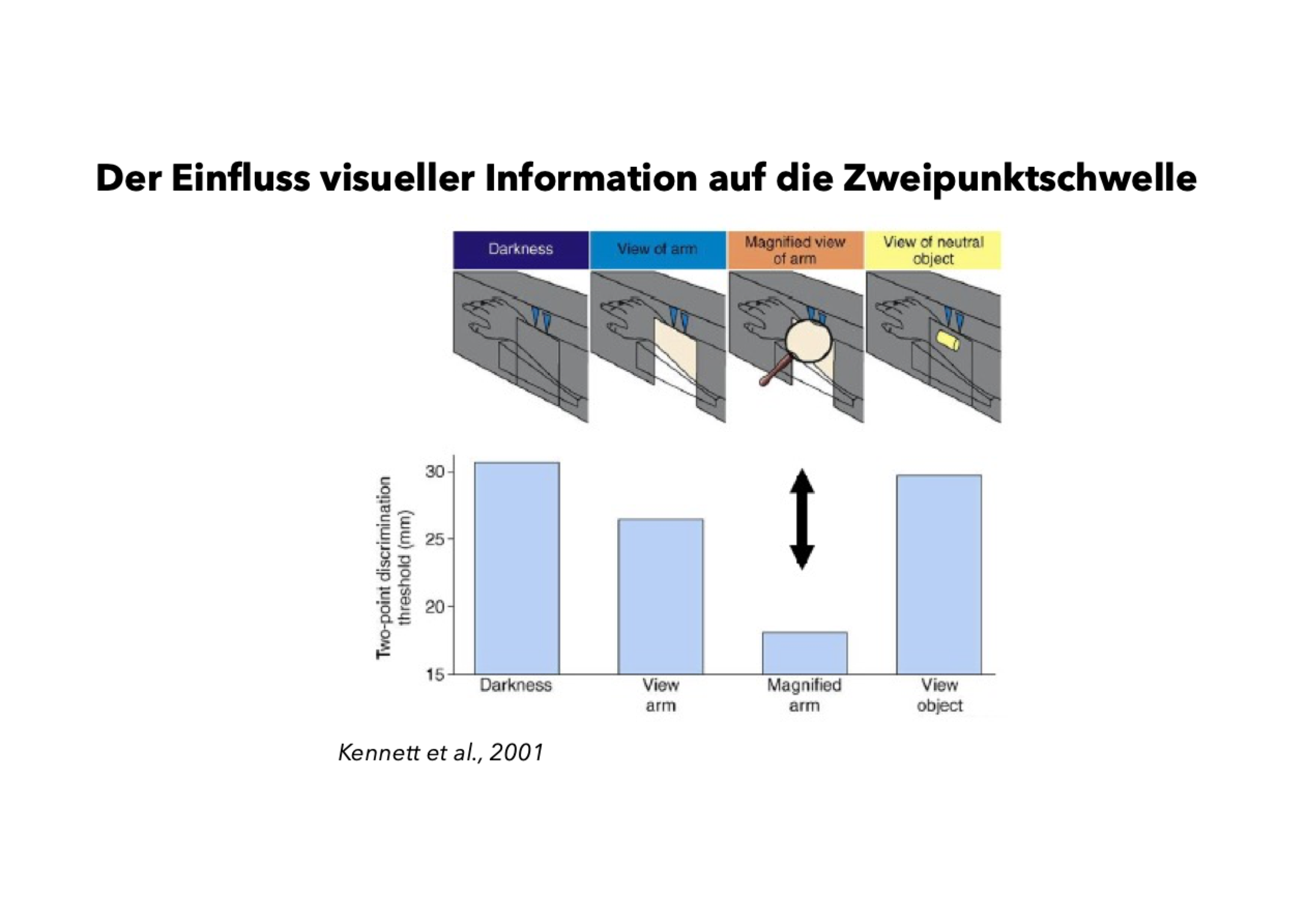

Visuelle Einflüsse auf die Zweipunktschwelle

Kurzfassung:

Die Studie von Kennett et al. (2001) zeigte, dass das Sehen des eigenen Arms, besonders in vergrößerter Form, die taktile Zwei-Punkt-Diskriminationsfähigkeit verbessert – im Vergleich zu Dunkelheit oder dem Blick auf neutrale Objekte.

Langfassung:

Versuchsdesign:

Probanden erhielten zwei taktile Reize auf den Arm.

Dabei betrachteten sie unter verschiedenen Bedingungen:

Kein Sehen (Dunkelheit)

Direkter Blick auf den eigenen Arm

Vergrößerter Arm (z. B. durch eine Lupe)

Blick auf ein neutrales Objekt

Ergebnisse:

Beste Unterscheidung (niedrigste Schwelle): bei vergrößerter Darstellung des eigenen Arms.

Normale Sicht auf den Arm verbesserte die taktile Wahrnehmung gegenüber Dunkelheit.

Neutrales Objekt: kein Effekt auf die taktile Leistung.

Schlussfolgerung:

Visuelle Informationen über den eigenen Körper, insbesondere wenn verstärkt dargestellt, verbessern die taktile Detailwahrnehmung.

→ Dies spricht für eine intermodale Interaktion zwischen Sehen und Tastsinn auf der somatosensorischen Verarbeitungsstufe.

Kortikale Mechanismen hinter der taktilen Unterscheidungsfähigkeit

Kurzfassung:

Körperstellen wie Finger und Lippen weisen eine hohe taktile Auflösung auf, da sie viele Rezeptoren, eine große kortikale Repräsentation und kleine rezeptive Felder besitzen.

Langfassung:

Kortikale Vergrößerung:

Finger und Lippen haben eine überproportional große Repräsentation im somatosensorischen Kortex (S1).

Vergleichbar mit dem Vergrößerungsfaktor im visuellen System (z. B. Fovea im primären visuellen Kortex).

Diese Vergrößerung ermöglicht präzisere Verarbeitung taktiler Informationen.

Rezeptive Felder:

Finger besitzen kleine rezeptive Felder → ermöglichen feine Differenzierung.

Zwei Reize auf engem Raum aktivieren unterschiedliche Neuronen, was zu klarer Unterscheidung führt.

Am Arm oder Rücken sind rezeptive Felder größer und überlappen, was die Detailwahrnehmung einschränkt.

Zusammenspiel dreier Faktoren:

Hohe Rezeptordichte

Große Repräsentation im Kortex

Kleine rezeptive Felder

→ führen zu außergewöhnlicher taktiler Präzision, z. B. beim Lesen von Braille oder beim Greifen feiner Objekte.

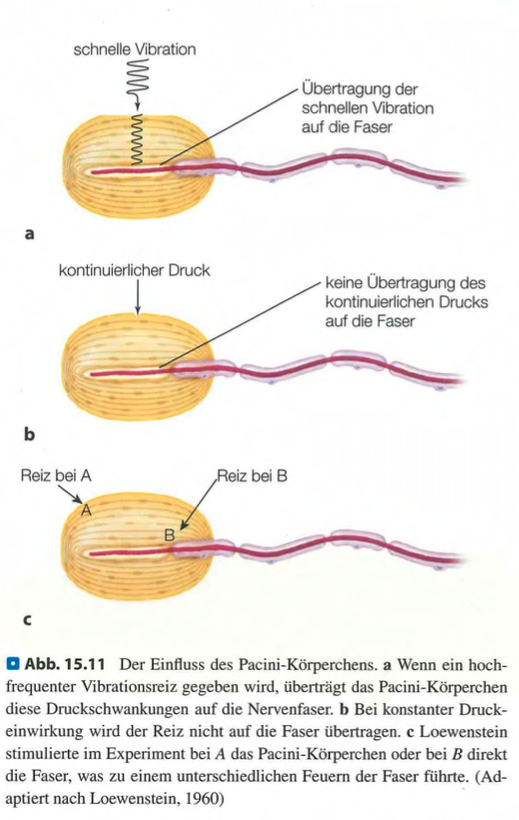

Mechanorezeptoren und die Wahrnehmung von Vibrationen

Kurzfassung:

Das Pacini-Körperchen reagiert nur auf schnelle Druckänderungen, nicht auf gleichbleibenden Druck, wodurch es besonders gut auf Vibrationen anspricht – ein Effekt, der durch seine mehrschichtige Struktur erklärt wird.

Langfassung:

Funktion:

Pacini-Körperchen sind spezialisierte RA2-Rezeptoren, die auf hochfrequente Vibrationen reagieren.

Kontinuierlicher Druck wird durch ihre Struktur herausgefiltert.

Aufbau:

Bestehen aus konzentrischen Schichten, gefüllt mit Flüssigkeit.

Diese Struktur dämpft langsamere Druckveränderungen und leitet nur schnelle Reizänderungen an die Nervenfaser weiter.

Experiment (Loewenstein, 1960):

Mit Pacini-Körperchen: Feuern nur bei Reizbeginn und -ende.

Ohne Körperchen: Kontinuierliche Aktivität bei anhaltendem Druck.

→ Das zeigt: Die Struktur selbst filtert und erzeugt das selektive Antwortverhalten.

Bedeutung:

Wichtig für die Erkennung feiner Texturen, da diese oft durch kleine, schnelle Vibrationen bei Berührung entstehen.

Pacini-Körperchen tragen somit wesentlich zur haptischen Differenzierung bei.

Die Duplex-Theorie der Texturwahrnehmung

Kurzfassung:

Die Duplex-Theorie unterscheidet zwei Arten von Hinweisreizen zur Texturwahrnehmung:

Räumliche Reize (z. B. Erhebungen) erfassen grobe Strukturen, zeitliche Reize (Vibrationen bei Bewegung) sind nötig für feine Texturen – auch bei Werkzeuggebrauch.

Langfassung:

Grundlage:

Die Duplex-Theorie der Texturwahrnehmung (Katz, 1925) besagt, dass die Wahrnehmung von Oberflächenstrukturen auf zwei Arten von Hinweisreizen beruht:

Räumliche Reize (z. B. Form, Grösse, Anordnung von Oberflächenmerkmalen)

Zeitliche Reize (v. a. durch Vibrationen bei Bewegung)

Räumliche Hinweisreize:

Wahrnehmbar bei statischem Kontakt oder langsamen Bewegungen.

Ermöglichen die Erkennung grosser Texturen wie Braille-Punkte oder Kammzähne.

Zeitliche Hinweisreize:

Entstehen bei Streichen über feine Strukturen (z. B. Schmirgelpapier).

Erzeugen hochfrequente Vibrationen, die entscheidend für die Wahrnehmung feiner Texturen sind.

Hollins & Risner (2000): Zeigten, dass feine Unterschiede in Rauigkeit nur beim bewegten Kontakt wahrgenommen werden können.

Werkzeuggebrauch:

Auch indirekte Berührung, z. B. über einen Stift, vermittelt Texturinformation über Vibrationen.

Wahrgenommen wird nicht das Werkzeug, sondern die Oberflächenbeschaffenheit selbst (Klatzky et al., 2003).

Fazit:

Grobe Texturen: Wahrnehmung über räumliche Reize

Feine Texturen: Wahrnehmung über zeitliche Reize (nur bei Bewegung)

Diese Reize ergänzen sich und erklären die hohe Präzision des Tastsinns.

Selektive Adaptation der FA2 und die Texturwahrnehmung

Die Studie von Hollins et al. (2001) untersuchte, welche Mechanorezeptoren für die Wahrnehmung feiner Oberflächenstrukturen verantwortlich sind.

🧪 Methode: Teilnehmende wurden mit Vibrationsreizen adaptiert:

kein Reiz

10 Hz (eliminiert Meissner-Körperchen, FA1)

250 Hz (eliminiert Pacini-Körperchen, FA2)

📊 Ergebnis: Nur bei 250 Hz sank die Fähigkeit zur Texturunterscheidung deutlich (also wenn die Pacini-Körperchen eliminiert wurden).

📌 Fazit: Pacini-Körperchen (FA2) sind entscheidend für die Wahrnehmung feiner Texturen über Vibration.

Kortikale Antworten auf Oberflächentexturen

Kurzfassung:

Die Studie von Lieber & Bensmaia (2019) zeigte, dass unterschiedliche Texturen spezifische Aktivitätsmuster in kortikalen Neuronen auslösen. Grobe Texturen aktivieren Neuronen, die SA1-Signale empfangen, feine Texturen solche mit PC-Signalen.

Langfassung:

Versuchsaufbau: Affen wurden mit verschieden strukturierten Oberflächen (fein bis grob) stimuliert, indem man diese über die Fingerkuppen bewegte.

Ergebnis:

Jede Textur erzeugte ein eigenes neuronales Aktivitätsmuster.

Verschiedene Neuronen reagierten unterschiedlich auf dieselbe Textur, was auf eine Populationscodierung im somatosensorischen Kortex hindeutet.

Rezeptorzuordnung:

Neuronen, die auf grobe Texturen reagierten, erhielten vorwiegend Signale von SA1-Rezeptoren (Merkel-Zellen).

Neuronen, die auf feine Texturen reagierten, verarbeiteten primär PC-Rezeptoren (Pacini-Körperchen).

Fazit: Die Repräsentation von Texturen im Kortex basiert auf einer differenzierten Verarbeitung über spezifische Rezeptor-Neuron-Kombinationen für fein vs. grob.

Geerat Vermeij und das aktive und passive Berühren

Kurzfassung:

Der Text zeigt, wie aktives Berühren zentrale Grundlage haptischer Wahrnehmung ist. Am Beispiel des blinden Wissenschaftlers Geerat Vermeij wird deutlich, dass gezielte Bewegung der Finger eine präzise Objekterkennung ermöglicht – im Gegensatz zum passiven Berühren, das weniger Informationen liefert.

Langfassung:

Beispiel Geerat Vermeij: Blinder Professor identifizierte Muscheln durch aktives Tasten, indem er Rippen, Öffnungen und Oberflächen beurteilte – überzeugte damit selbst skeptische Prüfer an der Yale University.

Unterscheidung aktiv vs. passiv:

Aktives Berühren: gezielte Bewegung der Finger zur gezielten Exploration – führt zu verbesserter Wahrnehmung.

Passives Berühren: Reiz wird einfach auf die Haut gebracht (z. B. Zweipunktschwelle); weniger Kontrolle, geringere Informationsaufnahme.

Zentrale Aussage: Haptische Wahrnehmung stützt sich primär auf aktives Berühren, da nur so detaillierte und dreidimensionale Objektmerkmale erkannt und interpretiert werden können.

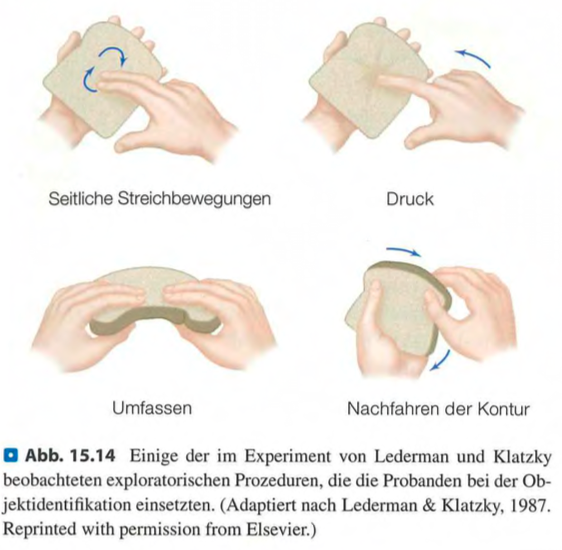

Die Objektidentifikation durch die haptische Wahrnehmung

Kurzfassung:

Die haptische Wahrnehmung entsteht durch das Zusammenspiel von sensorischem, motorischem und kognitivem System. Beim aktiven Berühren werden Objekte zielgerichtet mit spezifischen Bewegungen erkundet, was eine schnelle und präzise Identifikation ermöglicht.

Langfassung:

Sensorisches System: liefert Infos über Berührung, Temperatur, Textur, Position und Bewegung der Finger.

Motorisches System: steuert die Fingerbewegungen, die für das Erkunden von Objekten notwendig sind.

Kognitives System: integriert die Informationen aus den beiden anderen Systemen, um ein objektbezogenes Wahrnehmungserlebnis zu erzeugen.

Unterschied aktiv vs. passiv:

Passiv: Empfindung bleibt auf der Haut (z. B. spitzer Reiz = Schmerz).

Aktiv: Wahrnehmung ist objektbezogen (z. B. "das Objekt ist spitz").

Exploratorische Prozeduren (Lederman & Klatzky):

Streichen → Textur

Kontur nachfahren → Form

Drücken → Härte

Halten/Bewegen → Gewicht

Psychophysik: Vertraute Objekte können in 1–2 Sekunden korrekt identifiziert werden – durch gezielte und eigenschaftsspezifische Handbewegungen.

4o

Die kortikale Physiologie der taktilen Objektwahrnehmung

Kurzfassung:

Die taktile Wahrnehmung wird nicht nur durch Reize, sondern auch durch kognitive Prozesse wie Aufmerksamkeit beeinflusst. Kortikale Neuronen zeigen Spezialisierungen, etwa für bestimmte Reizrichtungen oder Objektformen, ähnlich wie im visuellen System.

Langfassung:

Aktive Mitwirkung & kognitive Verarbeitung:

Die Wahrnehmungsstärke hängt nicht nur von der Reizintensität ab, sondern auch von der Gehirnverarbeitung.

Auch beim Schmerz ist diese kognitive Modulation entscheidend.

Kortikale Spezialisierungen:

Im Thalamus: Zentrum-Umfeld-Strukturen (wie im visuellen Thalamus).

Im somatosensorischen Kortex (S1):

Neuronen reagieren z. B. auf bestimmte Orientierungen oder Bewegungsrichtungen.

Manche Neuronen aktivieren nur bei bestimmten Objektformen (z. B. nur bei Lineal, nicht bei Zylinder).

Aufmerksamkeitseffekte:

Wenn Affen ihre Aufmerksamkeit auf die taktile Reizwahrnehmung richten, ist die Aktivität in S1 und S2 deutlich erhöht.

Wird stattdessen ein visueller Reiz beachtet, bleibt die taktile Antwort deutlich schwächer.

→ Top-down-Prozesse modulieren die neuronale Reaktion, ähnlich wie in anderen Sinnessystemen.

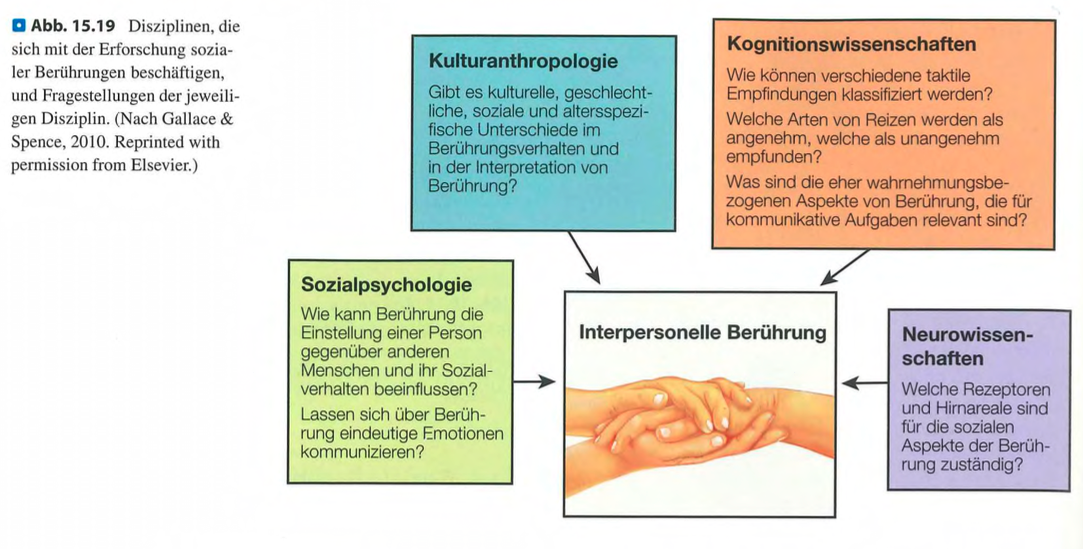

Das Studieren von der sozialen/interpersonellen Berührung

Kurzfassung:

Der Text behandelt soziale Berührungen als Forschungsfeld, das untersucht, welche Arten von Berührung angenehm oder unangenehm sind und welche neuronalen und kognitiven Mechanismen daran beteiligt sind.

Langfassung:

Thema: Soziale bzw. interpersonelle Berührung – also physischer Kontakt zwischen Menschen.

Ziel der Forschung:

Welche Berührungen empfinden Menschen als angenehm oder unangenehm?

Welche Rezeptoren in der Haut und welche Hirnareale sind speziell für soziale Berührungsverarbeitung zuständig?

Forschungsansatz:

Der Schwerpunkt liegt auf kognitiven und neurowissenschaftlichen Perspektiven.

Ziel ist ein besseres Verständnis, wie soziale Berührungen emotional bewertet und im Gehirn verarbeitet werden.

C-taktile (CT) Afferenzen

Kurzfassung:

Der Text erklärt, dass C-taktile (CT) Afferenzen spezialisierte Nervenfasern in behaarter Haut sind, die sanftes Streicheln als angenehm vermitteln und dabei die Insula im Gehirn aktivieren. Sie sind besonders relevant für soziale und emotionale Berührungen.

Langfassung:

CT-Afferenzen:

Nicht-myelinisierte, langsam leitende Fasern in behaarter Haut

Entdeckt durch Mikroneurografie, ihre Funktion war zunächst unklar

Schlüsselbefund (Olausson et al., 2002):

Die Patientin G.L. hatte keinen normalen Tastsinn (Verlust myelinisierter Fasern)

Dennoch konnte sie sanftes Streicheln spüren

Diese Berührungen aktivierten die Insula, nicht den primären somatosensorischen Kortex

Bedeutung:

CT-Afferenzen reagieren selektiv auf soziale Berührungen wie langsames Streicheln

Sie sind nicht zuständig für Objektwahrnehmung, sondern für emotional angenehme soziale Interaktionen

Sie bilden eine eigene sensorische Bahn, unabhängig vom klassischen Tastsystem

4o

Patientin G.L.

Kurzfassung:

Der Text zeigt, dass CT-Afferenzen spezialisierte Nervenfasern sind, die sanfte, soziale Berührungen auf behaarter Haut als angenehm vermitteln. Sie wirken unabhängig vom klassischen Tastsinn und aktivieren die Insula, ein emotionales Zentrum im Gehirn.

Langfassung:

CT-Afferenzen:

Langsam leitende, nicht-myelinisierte Nervenfasern in behaarter Haut

Entdeckt durch Mikroneurografie – ihre Funktion war zunächst unklar

Schlüsselerkenntnis (Olausson et al., 2002):

Patientin G.L. ohne myelinisierte Fasern → kein normaler Tastsinn

Sie konnte trotzdem leichtes Streicheln spüren, was zur Aktivierung der Insula führte

Zeigt, dass CT-Afferenzen soziale Berührungen unabhängig vom klassischen Tastsystem vermitteln

Funktion:

Reagieren selektiv auf langsames, sanftes Streicheln

Zuständig für emotionale, zwischenmenschliche Berührungen (z. B. Zärtlichkeit, Trost)

Vermitteln Angenehmheit, nicht Objektinformationen

Unterstützen soziale Bindung und emotionale Nähe

Fazit:

CT-Afferenzen bilden ein eigenes taktiles System für sozial relevante, emotionale Berührung und sind wichtig für zwischenmenschliche Kommunikation.

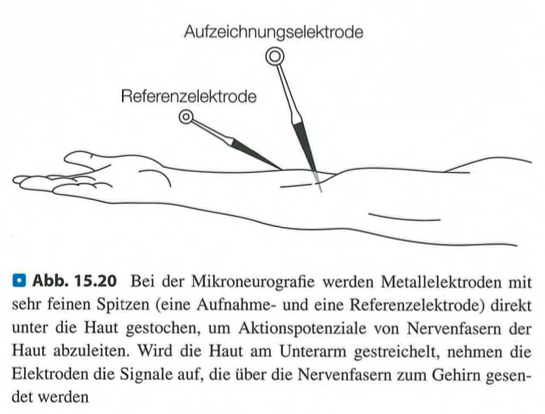

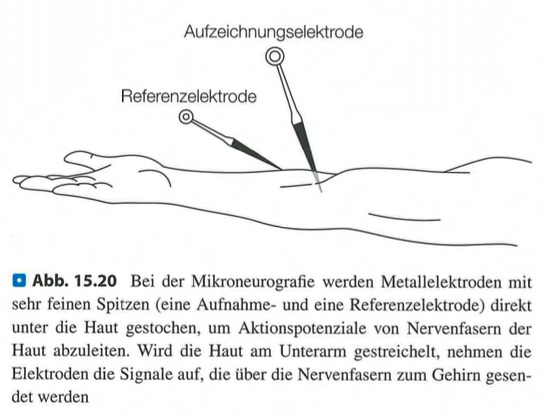

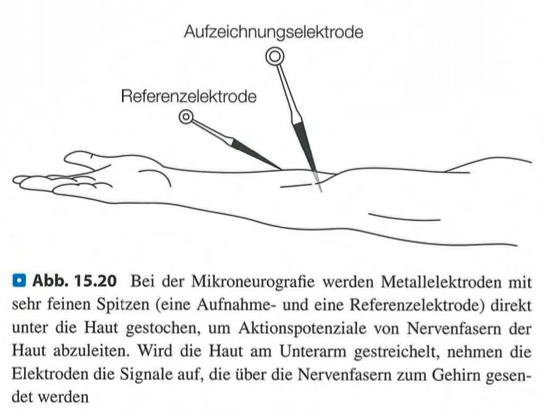

Mikroneugraphie

Kurzfassung:

Der Text zeigt, dass CT-Afferenzen spezialisierte Nervenfasern sind, die sanfte, soziale Berührungen auf behaarter Haut als angenehm vermitteln. Sie wirken unabhängig vom klassischen Tastsinn und aktivieren die Insula, ein emotionales Zentrum im Gehirn.

Langfassung:

CT-Afferenzen:

Langsam leitende, nicht-myelinisierte Nervenfasern in behaarter Haut

Entdeckt durch Mikroneurografie – ihre Funktion war zunächst unklar

Schlüsselerkenntnis (Olausson et al., 2002):

Patientin G.L. ohne myelinisierte Fasern → kein normaler Tastsinn

Sie konnte trotzdem leichtes Streicheln spüren, was zur Aktivierung der Insula führte

Zeigt, dass CT-Afferenzen soziale Berührungen unabhängig vom klassischen Tastsystem vermitteln

Funktion:

Reagieren selektiv auf langsames, sanftes Streicheln

Zuständig für emotionale, zwischenmenschliche Berührungen (z. B. Zärtlichkeit, Trost)

Vermitteln Angenehmheit, nicht Objektinformationen

Unterstützen soziale Bindung und emotionale Nähe

Fazit:

CT-Afferenzen bilden ein eigenes taktiles System für sozial relevante, emotionale Berührung und sind wichtig für zwischenmenschliche Kommunikation.

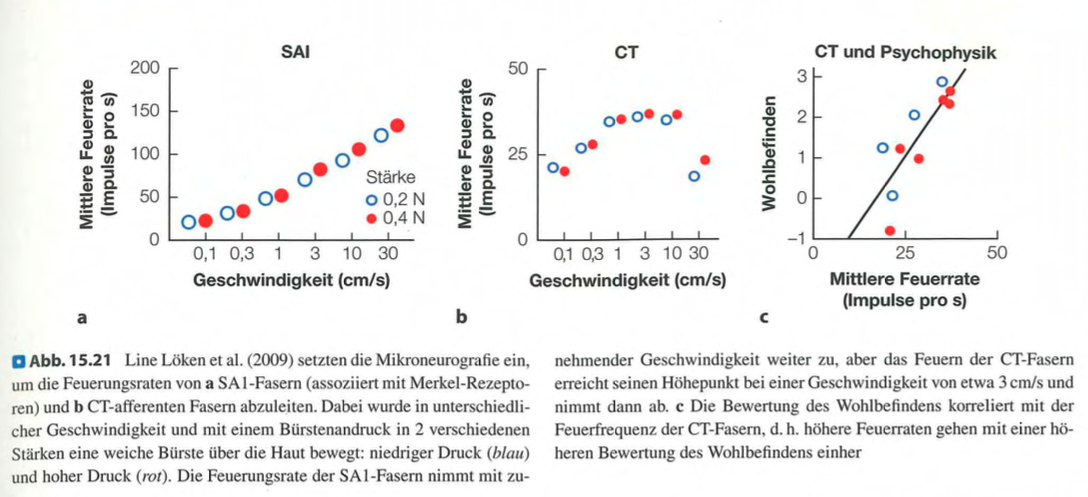

Die soziale Berührungshypothese

Kurzfassung:

Die soziale Berührungshypothese besagt, dass CT-Afferenzen auf langsame, zärtliche Streichelbewegungen spezialisiert sind und dabei Wohlbefinden sowie positive Emotionen auslösen – im Gegensatz zu anderen Fasern, die Objektdetails kodieren.

Langfassung:

Kernannahme der sozialen Berührungshypothese:

CT-Afferenzen bilden ein eigenes taktiles System mit sozial-affektiver Funktion

Sie vermitteln Wohlbefinden und emotionale Nähe, nicht objektbezogene Information

Forschung von Loken et al. (2009):

Mittels Mikroneurografie gemessen

CT-Afferenzen reagieren optimal bei Streichelgeschwindigkeiten von 3–10 cm/s

Myelinisierte Fasern (SA1, SA2) feuern bei höheren Geschwindigkeiten bis 30 cm/s

Subjektive Bewertung:

Langsames Streicheln (3–10 cm/s) wurde von Probanden als besonders angenehm empfunden

Zeigt direkte Verbindung zwischen CT-Aktivität und affektivem Erleben

Fazit:

CT-Afferenzen sind evolutionär spezialisiert auf soziale, emotionale Berührung. Sie unterscheiden sich funktional und physiologisch von rezeptiven Systemen, die Textur, Form oder Vibrationen verarbeiten.

Soziale Berührung und das Gehirn

Kurzfassung:

Langsames Streicheln stärkt laut Davidovic et al. (2019) die Verbindung zwischen sensorischen und emotionalen Bereichen der Insula, wodurch soziale Berührung als angenehm erlebt wird.

Langfassung:

CT-Afferenzen leiten soziale Berührungsreize ins Gehirn, werden aber erst in der Insula vollständig verarbeitet.

Die Insula ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:

Hintere Insula: Empfängt sensorische Signale

Vordere Insula: Verarbeitet emotionale Reaktionen

Davidovic et al. (2019):

Zeigten, dass langsames Streicheln die Konnektivität (funktionelle Verbindung) zwischen diesen beiden Bereichen stärkt

Diese Verbindung ermöglicht es, dass eine sensorische Berührung als emotional angenehm erlebt wird

Bedeutung:

Das Erleben von Wohlbefinden durch soziale Berührung hängt nicht nur vom Reiz selbst ab, sondern von der Integration sensorischer und emotionaler Verarbeitung

Die Insula ist damit ein zentrales Bindeglied zwischen Berührung und Gefühl

Top-Down-Einflüsse auf die soziale Berührung

Kurzfassung:

Die Bewertung sozialer Berührung hängt nicht nur von sensorischen Reizen ab, sondern auch von Top-down-Faktoren wie Erwartung und Kontext – z. B. wird identisches Streicheln je nach angenommener Quelle unterschiedlich angenehm empfunden (Ellingsen et al., 2016).

Langfassung:

Top-down-Prozesse beeinflussen, wie soziale Berührungen wahrgenommen werden – nicht nur der physikalische Reiz (z. B. Streichelgeschwindigkeit), sondern auch die soziale Interpretation zählt.

Ellingsen et al. (2016):

Heterosexuelle Männer empfanden das gleiche Streicheln angenehmer, wenn sie dachten, es käme von einer Frau (14,2/20) als von einem Mann (9,2/20)

Erklärung:

Erwartungen, Einstellungen, soziale Normen und Erfahrungen verändern die emotionale Bewertung einer Berührung

Bedeutung:

Die Wirkung sozialer Berührung wird durch kognitive Faktoren mitgestaltet – vergleichbar mit der kognitiven Schmerzmodulation

Das Gehirn bewertet denselben Reiz unterschiedlich, abhängig vom Kontext, Absender und sozialen Bedeutungen

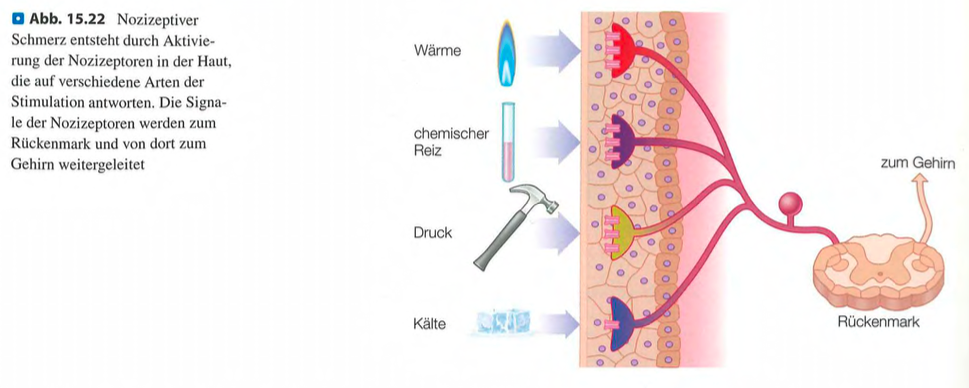

Die Arten der Schmerzwahrnehmung

Kurzfassung:

Schmerz dient als lebenswichtiges Warnsystem. Es gibt drei Haupttypen: nozizeptiv (Gewebeschädigung), entzündlich und neuropathisch (Nervenschädigung). Der Schwerpunkt liegt auf nozizeptivem Schmerz, der durch Reize an der Haut wie Hitze, Druck oder Chemikalien ausgelöst wird.

Langfassung:

Funktion von Schmerz:

Schützt den Körper vor Verletzungen und warnt vor Gefahren

Menschen ohne Schmerzempfinden (z. B. durch genetische Defekte) sind hochgradig gefährdet, da sie Schäden nicht bemerken

Definition (IASP):

Schmerz = unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis bei tatsächlicher oder potenzieller Gewebeschädigung

Drei Schmerzarten (Scholz & Woolf, 2002):

Nozizeptiver Schmerz:

Durch Aktivierung spezialisierter Nozizeptoren in der Haut

Reagieren auf starke mechanische, thermische oder chemische Reize

Entzündungsschmerz:

Bei Gewebeschäden, Entzündungen oder Tumorerkrankungen

Neuropathischer Schmerz:

Bei Schäden im Nervensystem (z. B. Karpaltunnelsyndrom, Schlaganfall)

Fokus des Textes:

Nozizeptiver Schmerz durch Reize an der Haut

Weitere Schmerzarten werden ergänzend behandelt, um ein umfassendes Bild zu geben

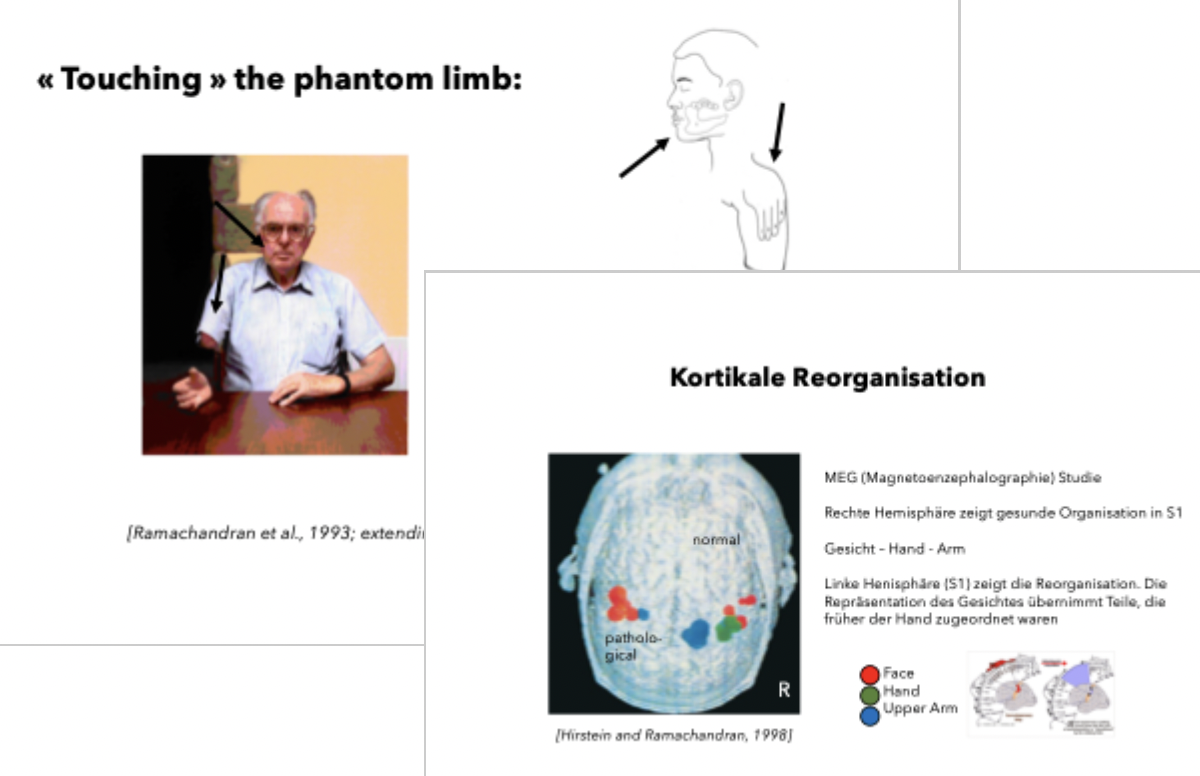

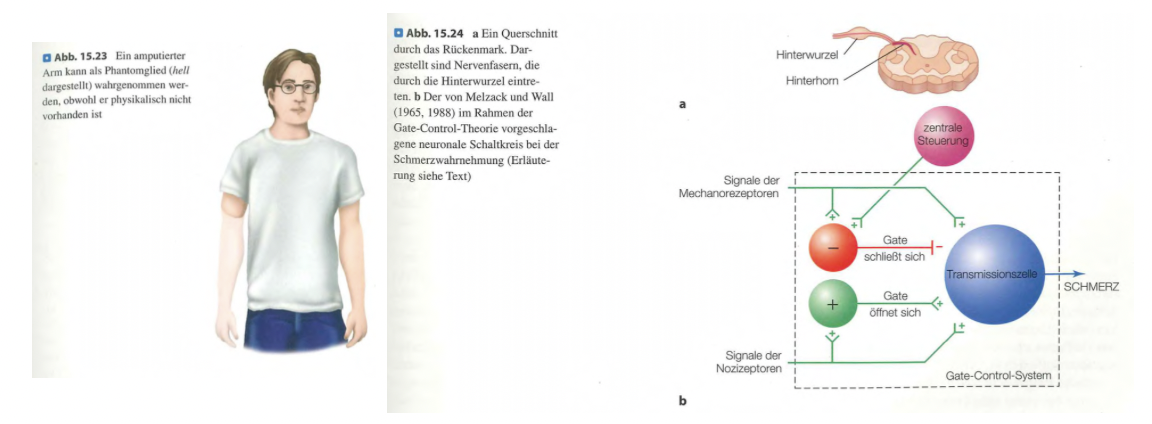

Phantomempfindungen

Kurzfassung:

Nach einer Amputation kann das Gesichtsareal im somatosensorischen Kortex die ehemaligen Handareale übernehmen, was dazu führt, dass Berührungen im Gesicht als Phantomempfindungen in der fehlenden Hand wahrgenommen werden.

Langfassung:

Beobachtung:

Patient empfindet Berührung im Gesicht (z. B. Wange, Kiefer) als Berührung in der amputierten Hand (z. B. Daumen, kleiner Finger)

Neurophysiologische Erklärung:

Im somatosensorischen Kortex sind Gesicht und Hand benachbart repräsentiert

Nach der Amputation wird das ehemalige Handareal nicht mehr stimuliert

Das benachbarte Gesichtsareal dehnt sich plastisch aus und übernimmt die verwaisten Handregionen

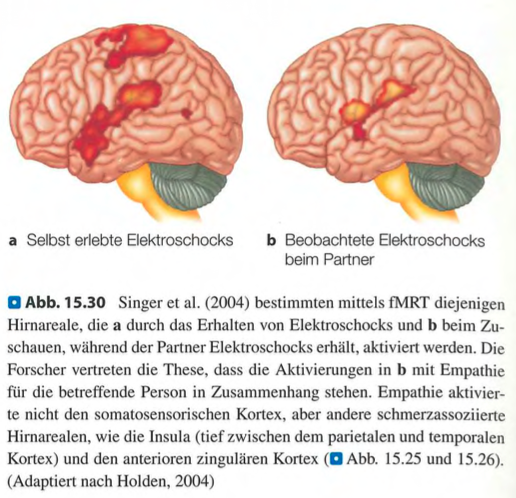

Folge: