LIDS VL12 (Holmeier (2019))

1/21

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

22 Terms

Wie beschreibt Holmeier (2019) den aktuellen Zustand der schweizerischen Educational Governance und die daraus resultierenden Konsequenzen? Und welches Ziel verfolgt ihr Kapitel?

Holmeier beschreibt die Educational Governance der Schweiz als vom Input- zum Output-Modus umgebaut: Schulen erhalten mehr Autonomie, müssen aber gleichzeitig vergleichbare Leistungen liefern.

Dadurch entsteht der Bedarf nach einheitlichen Bildungsstandards, die trotz föderaler Vielfalt Qualität, Vergleichbarkeit und Zielüberprüfung sichern.

Das Kapitel verfolgt das Ziel, nach Darstellung von Entwicklung und Implementation der Standards drei Prüfverfahren systematisch zu vergleichen und zu zeigen, welches steuerungs- und entwicklungsbezogene Potenzial sie für System, Schulen und Lernende besitzen.

Wie sieht das Schulsystem in Bezug auf die Anzahl der Kantone aus, und welche Art von „Backup-Plan“ existiert – und welches Ziel verfolgt dieser?

Die Schweiz besteht aus 26 Kantonen, die jeweils eigene Bildungshoheit besitzen – faktisch also 26 getrennte Schulsysteme mit eigenen Strukturen und Regelungen.

Der „Backup-Plan“ ist Art. 62 Abs. 4 der Bundesverfassung: Wenn die Kantone zentrale Bereiche wie Schuleintrittsalter, Dauer der Stufen oder Anerkennung von Abschlüssen nicht selbst harmonisieren, kann der Bund verbindliche Vorschriften erlassen. Ziel ist es, Mindestharmonisierung sicherzustellen und Nachteile durch kantonale Unterschiede zu vermeiden. Um genau diesen bundesrechtlichen Eingriff zu verhindern, schlossen die Kantone 2007 das HarmoS-Konkordat.

Was ist das HarmoS-Konkordat?

Das HarmoS-Konkordat (2007) ist ein freiwilliges Abkommen der Schweizer Kantone, das die Harmonisierung zentraler Bereiche der obligatorischen Schule regelt – etwa Schuleintrittsalter, Dauer der Stufen, Übergänge und grundlegende Bildungsziele.

→ Es soll trotz kantonaler Autonomie mehr Vergleichbarkeit und Durchlässigkeit schaffen und verhindern, dass der Bund gestützt auf Art. 62 BV eingreifen muss.

Wie operieren die Schweizer Kantone ohne nationalen Lehrplan – und warum? Wie sind die Standards entstanden?

Die Schweiz verzichtet wegen ihrer sprachlich-kulturellen Vielfalt auf einen nationalen Lehrplan. Stattdessen entwickeln die Sprachregionen eigene Curricula, die an ihre jeweiligen pädagogischen und kulturellen Kontexte angepasst sind.

Um trotz dieser Dezentralität gemeinsame Ziele zu sichern, wurden nationale Bildungsstandards eingeführt.

Sie definieren Basisstandards – Mindestanforderungen (im Gegensatz zu DE) in Schulsprache, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften auf den Stufen 2, 6 und 9.

Entwickelt wurden sie auf Grundlage von Weinerts Kompetenzbegriff und der Klieme-Expertise, anschließend wissenschaftlich validiert und 2011 von der EDK beschlossen.

Seither dienen sie als Rahmen für regionale Lehrpläne, Lehrmittel und das Bildungsmonitoring; bis 2017 hatten die meisten Kantone ihre Curricula entsprechend (an HarmoS) angepasst.

Wie lassen sich die Beurteilungsregime beschreiben – und was erfassen sie jeweils?

Holmeier unterscheidet drei Assessment-Regime, die unterschiedliche Ebenen des Systems erfassen:

ÜGK (Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen; Nationales Monitoring) prüft auf nationaler Ebene, ob die Kantone die Grundkompetenzen erreichen. Ziel ist Systemmonitoring und bildungspolitische Steuerung – ohne Rückmeldungen an Schulen oder Lehrpersonen.

Checks (Individuelle Standortbestimmung; Regional Diagnostic Testing) messen auf sprachregionaler Ebene die Leistungen einzelner Schüler/innen (in der NW-Schweiz) im Vergleich zu Peers und zur eigenen Entwicklung. Sie dienen der diagnostischen Förderung, Unterrichtsanpassung und Übergangsorientierung.

Gemeinsames Prüfen (Standardisierung in Gymnasien) erfasst im Gymnasium fachliche Leistungen anhand gemeinsam entwickelter Prüfungen. Es schafft Vergleichbarkeit, stärkt diagnostische Kompetenz, erhöht Fairness und unterstützt schulische Unterrichts- und Qualitätsentwicklung.

Was ist die ÜGK und welchem Zweck dient sie? Wie sind die Ergebnisse ausgestaltet?

Die ÜGK ist das nationale Verfahren zur Überprüfung der Grundkompetenzen. Sie misst, wie gut die Kantone die national festgelegten Mindeststandards erreichen, und liefert steuerungsrelevante Daten für das Bildungsmonitoring. Ihr Zweck ist klar systemorientiert: Sie unterstützt evidence-informed policy, jedoch ohne Rückmeldungen an einzelne Schulen oder Lehrpersonen.

Die Ergebnisse werden ausschließlich auf Kantonsebene ausgewiesen. Jeder Kanton erhält einen kontextualisierten Bericht, der neben den Testergebnissen auch Faktoren wie den sprachlichen Hintergrund der Schüler/innen berücksichtigt.

Es gibt keine Daten auf Schul-, Lehrpersonen- oder Individualebene; Rankings sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die ÜGK bewertet nur die Leistungsfähigkeit der kantonalen Schulsysteme, nicht die Arbeit einzelner Schulen oder Lehrkräfte.

Wie wird die ÜGK methodisch durchgeführt?

Die ÜGK testet an drei Zeitpunkten – Ende der 2., 6. und 9. Klasse – in Mathematik, Naturwissenschaften, Schulsprache sowie 1./2. Fremdsprache.

Der Einstieg erfolgte 2016 (9. Klasse Mathematik), gefolgt von 2017 (6. Klasse Schulsprache/Fremdsprache); weitere Zyklen werden von der EDK budgetabhängig terminiert.

Alle 26 Kantone nehmen teil. Pro Kanton wird eine repräsentative Stichprobe von etwa 1.000 Schüler/innen gezogen; in kleinen Kantonen erfolgt teils eine Vollerhebung.

Die Aufgaben stammen aus regionalen Entwicklungsgruppen und werden in einer nationalen Itembank verwaltet.

Die Durchführung ähnelt PISA: geschulte Testadministrator/innen, computerbasierte Tests, externe Auswertung.

Ergebnisse werden ausschließlich auf Kantonsebene berichtet.

Wie ähnelt die ÜGK PISA – und worin unterscheidet sie sich?

Ähnlichkeiten:

Die ÜGK wird ähnlich wie PISA durchgeführt: standardisiert, computerbasiert, mit geschulten Testadministrator/innen und vollständig externer Auswertung.

Unterschiede: Trotz des Spitznamens „Swiss PISA“ unterscheidet sie sich klar:

(a) Die Aufgaben sind schweizerspezifisch und nicht international entwickelt.

(b) Die ÜGK verfolgt nicht das Ziel, Schüler/innen Kompetenzstufen zuzuordnen.

(c) Sie testet mehrere Altersstufen (2., 6., 9. Klasse) und bietet damit eine Entwicklungsperspektive, während PISA sich ausschließlich auf 15-Jährige konzentriert.

Was sind die Checks und wofür werden sie genutzt?

Die Checks sind ein regionaler Diagnosetest im Bildungsraum Nordwestschweiz. Sie erfassen das individuelle Leistungsniveau der Schüler/innen – sowohl im Vergleich zu anderen (Querschnitt) als auch zur eigenen Entwicklung (Längsschnitt).

Sie dienen als formative Evaluation: Lehrpersonen sehen, wo ihre Klasse steht, welche Stärken und Defizite vorliegen, und können den Unterricht gezielt anpassen. Schüler/innen erhalten klare Rückmeldungen zu ihrem Leistungsstand. Damit verbinden die Checks diagnostische Rückmeldung direkt mit unterrichtlicher Förderung und sind ein zentrales Instrument kompetenzorientierten Unterrichts.

Wie werden die Checks methodisch durchgeführt?

Die Checks finden viermal statt: P3 und P6 zu Beginn der 3. und 6. Klasse, S2 und S3 am Ende der 8. bzw. 9. Klasse.

Getestet werden Deutsch und Mathematik in allen Durchgängen; Naturwissenschaften und Fremdsprachen kommen ab P6 hinzu (zweite Fremdsprache ab S2).

Die Durchführung erfolgt durch Lehrpersonen nach standardisierten Vorgaben im eigenen Klassenraum; seit 2017/18 sind sie in allen NWCH-Kantonen obligatorisch.

Primarstufe: Baseline zu Schuljahresbeginn; Sek I: Laufbahnorientierung (S2 Mitte des Jahres, S3 Jahresende).

Die ausgefüllten Tests werden an das Institut für Bildungsevaluation geschickt und dort zentral nach einheitlichen Kriterien ausgewertet.

Wie werden die Ergebnisse der Checks genutzt und rückgemeldet?

Nach der zentralen Auswertung erhalten Kantone anonymisierte Systemberichte; Schulleitungen sehen Klassen- und Schulvergleiche; Lehrpersonen bekommen individuelle und klassenbezogene Leistungsprofile plus Interpretationshilfen; Schüler/innen erhalten ihr persönliches Resultat über die Lehrperson.

Die Ergebnisse von S2 und S3 fließen zusätzlich in das Abschlusszertifikat ein und liefern Mittelschulen und Berufsbildung standardisierte Leistungsinformationen für die Förderung neu eintretender Lernender.

Was ist das Gemeinsame Prüfen und wofür wird es genutzt?

Gemeinsames Prüfen ist ein Verfahren, bei dem Gymnasiallehrpersonen gemeinsam Prüfungen entwickeln, vereinheitlichen und korrigieren, weil es auf der gymnasialen Stufe keine nationalen Bildungsstandards gibt.

Es entstand im Rahmen des EDK-Projekts „Gymnasiale Maturität – langfristige Sicherung des Hochschulzugangs“ und wird vom ZEM CES koordiniert.

Es wird genutzt, um Inhalte, Anforderungen und Notengebung zu harmonisieren und damit die Vergleichbarkeit der Matura und anderer Prüfungen sicherzustellen.

Auf Systemebene sichert es die Zuverlässigkeit der Matura als Eintrittskriterium für Hochschulen.

Auf Schulebene erhöht es Transparenz und Objektivität der Noten.

Pädagogisch steuert es den Unterricht, indem Lehrpersonen Inhalte und Anspruchsniveaus abstimmen.

Professionell stärkt es diagnostische Kompetenz, Zusammenarbeit und Orientierung für jüngere Lehrkräfte.

Für Schüler/innen schafft es mehr Fairness und Chancengerechtigkeit, da mehrere Lehrpersonen an Entwicklung und Bewertung beteiligt sind.

Wie läuft der Standardisierungsprozess beim Gemeinsamen Prüfen ab?

Beim Gemeinsamen Prüfen entwickeln zwei oder mehr Lehrpersonen gemeinsam eine Prüfung, inklusive Inhaltsfestlegung, Anforderungsniveau, Aufgabenentwicklung und Korrekturkriterien.

Externe Kolleg/innen prüfen anschließend Klarheit, Schwierigkeit und Vergleichbarkeit der Aufgaben.

Unterricht, Durchführung und Korrektur folgen einheitlichen Vorgaben, die auf festen Korrekturschlüsseln und einer gemeinsamen Notenskala mit definierter Genügendgrenze beruhen.

Das Verfahren umfasst auch strukturierte Feedbackgespräche, in denen Lehrpersonen sowohl die Prüfung als auch den Unterricht weiterentwickeln.

Dadurch dient Gemeinsames Prüfen zugleich der Standardisierung und der schulinternen Qualitätsentwicklung.

Welche unterschiedlichen Formen des Gemeinsamen Prüfens existieren, und wodurch unterscheiden sie sich?

Holmeier zeigt, dass Gemeinsames Prüfen in sehr unterschiedlichen Formen umgesetzt wird: etwa Hausmaturen auf (a) Kantons- oder (b) Schulebene, (c) jährliche Vergleichs- und Orientierungsprüfungen, sowie (d) fachschafts- oder abteilungsinterne Prüfungen.

Eine Studie identifizierte sogar 37 Varianten, von gemeinsamen Semester- und Maturaprüfungen bis zu gemeinsamen mündlichen Prüfungen.

Sie unterscheiden sich nach Fach, Einführungsmodus (top-down vs. bottom-up), Funktion (summativ oder diagnostisch), beteiligten Akteuren (einzelne Lehrpersonen, ganze Fachschaften, mehrere Kantone) und der Rolle der Note (Teil der Zeugnisnote, separat ausgewiesen, Ersatz oder Ergänzung bestehender Prüfungen).

Trotz dieser Vielfalt zielen alle Varianten auf Vergleichbarkeit, Fairness und Transparenz.

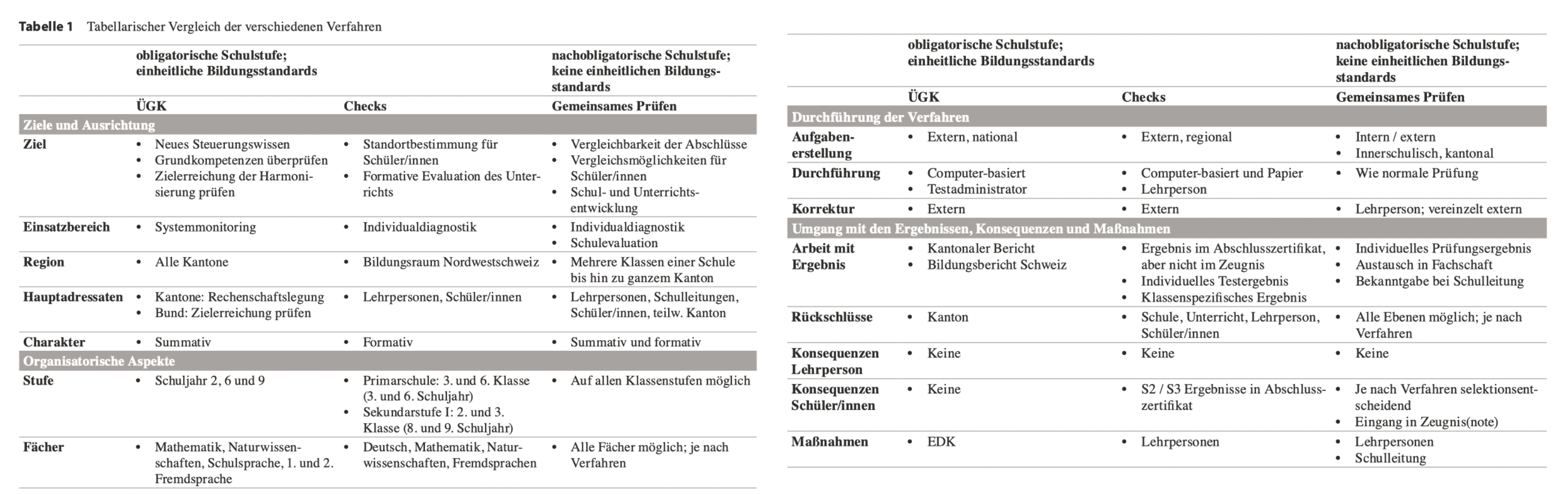

Beschreibe alle Vergleichsdimensionen zwischen ÜGK, Checks und Gemeinsames Prüfen und fasse die wichtigsten Punkte kurz zusammen.

Holmeier compares ÜGK, Checks und Gemeinsames Prüfen entlang fünf zentraler Dimensionen:

1. Ziele & Steuerungsebene:

ÜGK = Systemmonitoring; Checks = individuelle Diagnostik; Gemeinsames Prüfen = Schulentwicklung + Diagnostik.

2. Adressaten & Stakes:

ÜGK richtet sich an Kantone (low-stakes).

Checks an Lehrpersonen & Schüler/innen (formativ, low-stakes).

Gemeinsames Prüfen an Lehrpersonen, Schüler/innen, teilweise Schulleitungen (formativ + summativ, aber weiterhin low-stakes).

3. Timing & Fächer:

ÜGK: 2/6/9. Klasse, Kernfächer.

Checks: P3, P6, S2, S3, gleiche Fächer, aber primarstufennah zu Schuljahresbeginn.

Gemeinsames Prüfen: flexibel, alle Fächer möglich.

4. Aufgabenerstellung, Durchführung & Nähe zur Praxis:

ÜGK = extern entwickelt/administriert/ausgewertet → weit weg vom Schulalltag.

Checks = von Lehrpersonen durchgeführt, externe Korrektur → näher an der Praxis.

Gemeinsames Prüfen = vollständig lehrpersonennah (Aufgaben, Durchführung, Korrektur) → höchste Akzeptanz.

5. Ergebnisnutzung & Verantwortlichkeiten:

ÜGK: Ergebnisse nur kantonal, keine Folgen für Schulen/Lehrpersonen.

Checks: Ergebnisse dienen Unterrichtsanpassung und Förderung, Verantwortung bei Lehrpersonen/Schulleitung.

Gemeinsames Prüfen: Ergebnisse stärken Vergleichbarkeit, Reflexion und Professionalisierung, meist ohne harte Konsequenzen.

This shows: ÜGK = System, Checks = Individuum/Unterricht, Gemeinsames Prüfen = Schule/Professionalität.

Wofür werden die drei Verfahren grundsätzlich verwendet, welches zentrale Limit weist jedes auf, was empfiehlt Holmeier dagegen zu tun – und welche offenen Fragen bleiben bestehen?

ÜGK

Dient dem Systemmonitoring.

Limit: Ergebnisse nur kantonal, keine Unterrichtswirkung.

Offene Fragen: Welche Kompetenzen werden erreicht? Wie wirken politische Maßnahmen in den Schulen? Werden die Standards angepasst?

Checks

Dienen der individuellen Diagnostik und Unterrichtsoptimierung.

Limit: Wirkung abhängig von tatsächlicher Nutzung durch Lehrpersonen.

Offene Fragen: Welche Leistungen zeigen Schüler/innen? Wie verändert sich der Unterricht? Wie nutzen weiterführende Schulen die Daten? Wie bewerten Schüler/innen die Checks?

Gemeinsames Prüfen

Unterstützt Schulentwicklung, Professionalisierung und gemeinsame Standards.

Limit: Tatsächliche Effekte empirisch unklar, abhängig von Zusammenarbeit.

Offene Fragen: Welche realen Wirkungen hat es? Welche weiteren Verfahren braucht es für Studierfähigkeit, Vergleichbarkeit und Chancengerechtigkeit?

Holmeiers Empfehlung: Tests wirken nur bei aktiver Nutzung der Ergebnisse; notwendig sind Unterstützung, Training und eine entwicklungsorientierte Schulkultur.

Welche unterschiedlichen Ziele und Steuerungsebenen haben die drei Verfahren?

ÜGK dient dem Systemmonitoring: Es prüft kantonal die Erreichung der Grundkompetenzen und liefert steuerungsrelevantes Wissen.

Checks fokussieren auf individuelle Diagnostik und geben Schüler/innen sowie Lehrpersonen Rückmeldung zur Lernentwicklung und Unterrichtsanpassung.

Gemeinsames Prüfen wirkt zusätzlich auf Schulebene: Es verbindet Diagnostik mit Schulentwicklung, da gemeinsame Prüfungen Reflexion über Notengebung und Standards auslösen.

An wen richten sich die drei Verfahren, und wie hoch sind die Stakes?

ÜGK richtet sich an Kantone und Bund, ist rein summativ und low-stakes für Schulen.

Checks richten sich an Lehrpersonen und Schüler/innen, sind formativ und ebenfalls low-stakes.

Gemeinsames Prüfen richtet sich je nach Verfahren an Lehrpersonen, Schüler/innen und teilweise Schulleitungen und kann formativ oder summativ sein, bleibt aber nicht-selektiv, da es primär Fairness und Vergleichbarkeit dient.

Wie unterscheiden sich die Verfahren in Konstruktion, Durchführung und Nähe zum Schulalltag?

ÜGK wird extern entwickelt, administriert und korrigiert, mit großer Distanz zum Schulalltag.

Checks werden von Lehrpersonen durchgeführt und zentral korrigiert, bieten individuelle Rückmeldungen und haben mehr Praxisnähe.

Gemeinsames Prüfen ist am praxissensibelsten, da Lehrpersonen Prüfungen selbst entwickeln, durchführen und beurteilen, was die Akzeptanz stark erhöht.

Wie werden die Ergebnisse genutzt, und wer trägt die Verantwortung?

ÜGK-Ergebnisse werden nur kantonal genutzt; Schulen und Lehrpersonen erhalten keine individuellen Daten.

Checks ermöglichen Unterrichtsanpassung und Förderung, Verantwortung liegt bei Lehrpersonen und Schulleitung.

Gemeinsames Prüfen unterstützt Lernen, Reflexion und Professionalisierung, beeinflusst teilweise Noten, bleibt aber primär entwicklungsorientiert.

→ In allen Verfahren ist die Nutzung der Ergebnisse ungleichmäßig, da Lehrpersonen oft nicht alle Potenziale ausschöpfen.

Wie unterscheiden sich die Verfahren in Timing und Fachabdeckung?

ÜGK testet an Übergangspunkten (Ende 2/6/9) in Kernfächern.

Checks finden viermal statt (P3, P6, S2, S3) und decken die gleichen Fächer ab, jedoch mit Primarstufe zu Schuljahresbeginn zur Unterrichtsplanung.

Gemeinsames Prüfen ist zeitlich flexibel, kann in allen Fächern und Jahrgängen stattfinden und existiert in vielen Varianten.

Was sind laut Holmeier (2019) die Bedingungen für eine wirksame Implementierung?

(a) Klare Zieldefinition & transparente Kommunikation

Ziele müssen früh feststehen und offen kommuniziert werden, damit Lehrpersonen wissen, wofür getestet wird und keine Sanktionsängste entstehen.

(b) Einbezug der schulischen Akteure von Anfang an

Lehrpersonen und Schulen müssen beteiligt sein, weil sie die Ergebnisse interpretieren und umsetzen – ohne sie verpufft jede Wirkung.

(c) Unterstützungsstrukturen & nutzbare Rückmeldungen

Erforderlich sind Interpretationshilfen, Fortbildungen und Ergebnisformate, die praxisrelevante Hinweise geben.

(d) Verzicht auf Rankings & stattdessen Entwicklungsorientierung

Keine Wettbewerbslogik; stattdessen Best-Practice-Beispiele und klare Kriterien für Erfolg/Misserfolg, um Fehlanreize zu vermeiden.

(e) Möglichst bottom-up statt top-down

Bottom-up-Verfahren (z. B. Gemeinsames Prüfen) werden stärker akzeptiert und genutzt; top-down-Instrumente wie ÜGK bleiben zwar wichtig fürs System, wirken aber kaum direkt im Unterricht.

(f) Praxisnähe & professionelle Nutzung

Verfahren müssen nah am Unterricht liegen und Lehrpersonen benötigen Kompetenz, Unterstützung und eine förderorientierte Schulkultur, um Ergebnisse tatsächlich umzusetzen.