cours 21 - La classification des maladies - de la botanique à la médecine

1/35

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

36 Terms

Les classifications profanes des maladies

Centrée sur l’expérience des patients et les traitements empiriques

Systèmes de classification basés sur des observations non scientifiques et des croyances traditionnelles. Ces classifications prévalaient avant l'avènement de la médecine moderne et reflètent souvent des interprétations socioculturelles des maladies.

Les classifications savantes des maladies

Centrées sur l’observation et l’expérimentation scientifique

Basées sur des méthodes scientifiques rigoureuses et des recherches cliniques. Ces classifications s'appuient sur des critères diagnostiques objectifs et visent à fournir une compréhension précise des maladies.

Une histoire de la classification médicale

De la médecine antique à la biomédecine

Un aperçu des évolutions et des méthodes utilisées pour classifier les maladies à travers le temps, intégrant des approches traditionnelles et modernes.

Qu’est-ce qu’une maladie aujourd’hui ?

Une maladie est un état anormal du corps ou de l'esprit, souvent défini par des symptômes spécifiques et des anomalies fonctionnelles. Cela inclut des troubles physiques, mentaux et comportementaux, diagnostiqués à l'aide de critères cliniques et scientifiques modernes.

symptôme

syndrome

maladie

Le symptôme

Un signe observable ou une plainte subjective indiquant une condition médicale. Les symptômes peuvent être utilisés pour établir un diagnostic et orienter le traitement

= Signe

Le syndrome

Un ensemble de symptômes qui se manifestent ensemble et caractérisent une condition médicale spécifique. Les syndromes peuvent indiquer une maladie sous-jacente.

= Ensemble de signes

La maladie

Une condition anormale du corps ou de l'esprit, souvent associée à des signes et symptômes distincts, et qui nécessite un diagnostic médical.

= ensemble de signes avec une étiologie sous-jacente

Comment classer les maladies ?

La classification des maladies peut être réalisée en fonction de divers critères tels que l'étiologie, la pathophysiologie, l'âge d'apparition, ou la localisation de la maladie dans le corps. Cela permet aux professionnels de la santé de mieux comprendre, diagnostiquer et traiter les différentes conditions médicales.

Nosographie

Nosologie

Nosographie

Le classement des maladies en tant que tel.

La branche de la médecine qui étudie et classe les maladies en se basant sur leurs symptômes, étiologies et autres caractéristiques.

Nosologie

La théorie sous-jacente au classement des maladies.

La science qui étudie et organise les classifications des maladies, y compris leurs causes, évolutions et traitements. Elle se distingue de la nosographie par sa focalisation sur le principe et la méthode de classification.

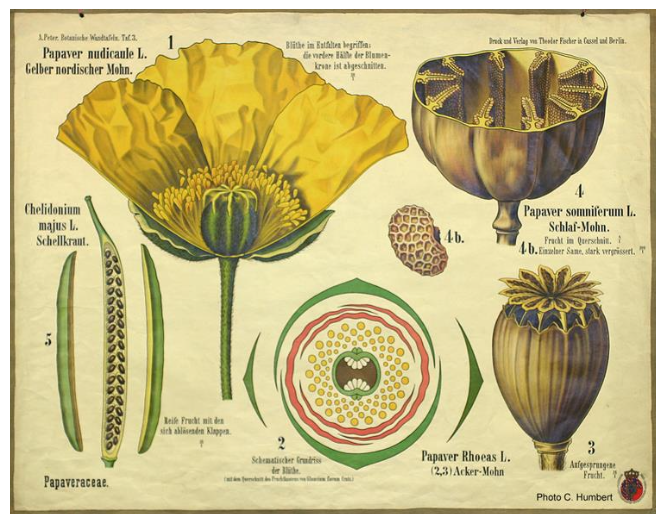

Classification des maladies et lien avec la botanique

Selon Michel Foucault, la classification des maladies va passer “de la botanique des symptômes à la grammaire des signes”

L'étude des maladies et leur classification sont reliées à la botanique par l'utilisation de modalités de classification similaires. Cela inclut l'application de critères taxonomiques en médecine pour mieux comprendre les pathologies, souvent inspirés des systèmes de classification des espèces végétales.

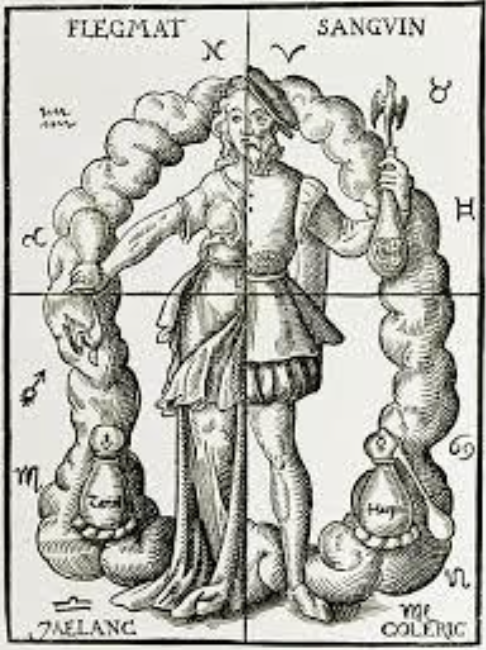

Médecine des systèmes

Une tradition Hippocrato-galénique basée sur les quatre humeurs : sang, bile jaune, bile noire, et phlegme.

Médecine des espèces

Le modèle de la botanique

Une approche de la médecine qui se focalise sur des observations cliniques spécifiques et sur la classification des maladies in situ, tenant compte des symptômes individuels et des réactions des patients.

Médecine des tissus

Le point de vue anatomo-pathologique

Une approche qui se concentre sur l'étude des tissus corporels pour diagnostiquer et traiter les maladies, s'appuyant sur des observations microscopiques et l'analyse des cellules.

La modèle d’Hippocrate et de Galien

Quatre humeurs

Les maladies s’expliquent dans le cadre exclusif de ce modèle

Ces conceptions s’intègrent à un système plus général

Une approche médicale qui repose sur la théorie des quatre humeurs, considérant le corps humain comme un équilibre dynamique entre le sang, la bile jaune, la bile noire et le phlegme.

Quatre humeurs

Sang

Bile jaune

Bile noire

Phlegme

→ l’équilibre : bonne santé

→ déséquilibre : maladie

Maladies expliquées uniquement dans le modèle des quatre humeurs

Le sanguin

Le bilieux

Le mélancolique

Le flegmatique

→ Les affections qui sont interprétées exclusivement à travers la théorie des quatre humeurs d'Hippocrate et de Galien, où l'équilibre des fluides corporels détermine la santé ou la maladie.

Conceptions du modèle des quatre éléments s’intègrent dans un système plus général

Quatre éléments…

air

feu

terre

eau

…correspondant à quatre états

chaud et humide

chaud et sec

froide et sèche

froide et humide

Claude Bernard (1865)

A pointé les limites de la médecine des systèmes, soulignant qu'elle s'appuie plus sur les textes que sur l'observation des faits

→ s’appuie progressivement plus sur un système de pensée que sur la clinique elle-même

La remise en cause du modèle Hippocrato-galénique

Remise en cause progressive des présupposés des systèmes hippocratiques et galéniques

Dissections - A. Vesale (1514-1564)

Circulation sanguine - W. Harvey (1578-1657)

Microscope - A. V. Leeuwenhoek (1632-1723)

Nouveaux moyens d’investigations permettant d’explorer des phénomènes jusqu’ici ignorés

→ nouveau monde qui s’ouvre aux médecins

“Nouveau monde” → va nécessiter de nouvelles méthodes de classifications

→ modèle de la botanique

Consiste à critiquer et réévaluer la théorie des humeurs de la médecine ancienne, en favorisant l'observation clinique et les approches basées sur des preuves scientifiques.

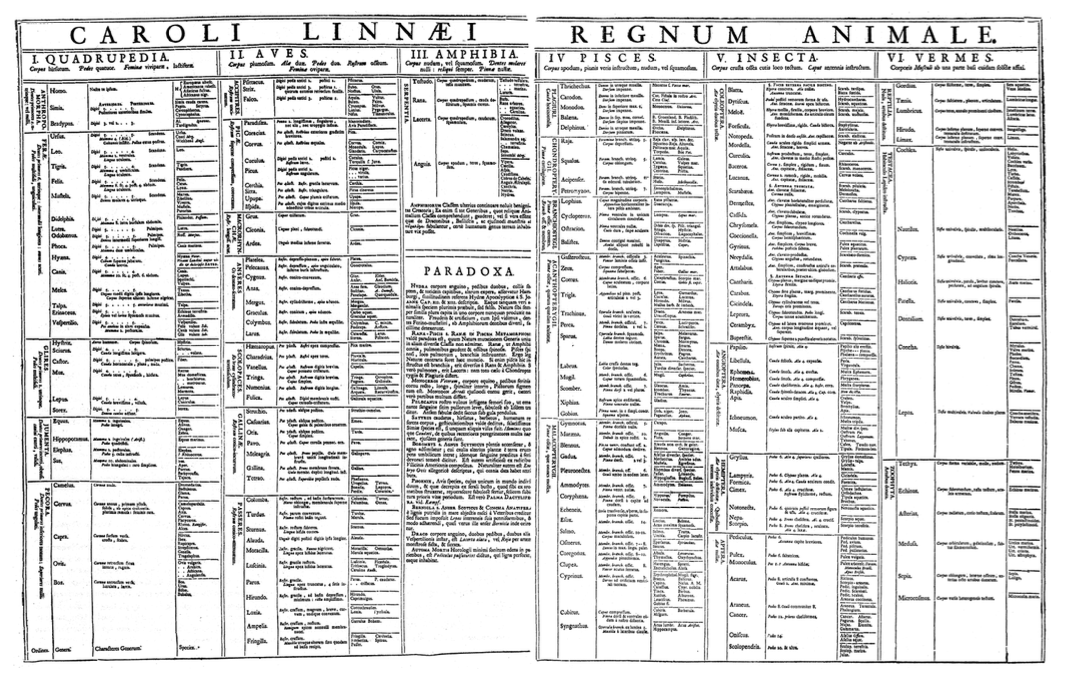

Carl von Linné (1707-1778)

Botaniste suédois connu pour établir le système de classification binomiale des espèces. Son approche a eu un impact significatif sur la médecine et la biologie en favorisant l'organisation systématique des organismes vivants.

A utilisé la classification binomiale (Genre, espèce) vs. nomenclature vernaculaire

Le modèle de Linné

Système de classification des êtres vivants basé sur des catégories taxonomiques telles que genre et espèce, but d’améliorer l'organisation et la compréhension de la biodiversité

→ classification binomiale

Choix de différencier les plantes à partir d’un critère unique

→ nombre d’organe(s) reproducteur(s)

Première classification systématique

Critique du modèle de Linné

Nouvelle démarche de la botanique pour classer les plantes

→ ne plus considérer un critère unique

Les diagrammes floraux

Diagrammes floraux (Eichler, 1875)

Une nouvelle démarche pour classer les plantes en considérant la disposition relative des éléments et en liant la structure externe à la structure interne.

Une application du modèle de Linné

Les médecins vont s’inspirer des travaux de Linné pour classer les maladies

Ces premières classifications sont aussi motivées par un but pratique : la prédiction des épidémies

→ pour identifier et comprendre le développement d’une épidémie, il faut disposer d’un classement pertinent des maladies

S’étend de la botanique, à la zoologie et à la médecine

Le malade devient aux yeux de la médecine un “simple” porteur de la maladie

→ l’objet du médecin dès lors n’est plus seulement le malade, l’individu souffrant, mais la maladie qu’il porte

problème : profusion de signes

P. Pinel (1745-1826)

Médecin et psychiatre français, considéré comme le père de la psychiatrie moderne. Il a introduit une approche humaniste dans le traitement des maladies mentales.

A appliqué le modèle de Linné à la médecine, visant à classifier les maladies de manière pertinente pour la prédiction des épidémies.

“Le but de ma nosologie a été de prouver qu’une époque semblable [à celle de la botanique] était arrivée pour la médecine”

Livres :

Nosographie Philosophique ou Méthode de l'analyse appliquée à la médecine (1798)

Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale (1801)

Nosographie psychiatrique

Mélancolie

Manie

Démence

Idiotie

F. Boissier de Sauvages (1706-1767)

A publié le premier système nosologique en 1731, puis Nosologia methodica en 1763, comportant 2400 espèces réparties en 10 classes subdivisées en sections et en genre

Anatomopathologie

Comment comprendre et situer le mécanisme morbide ?

Le recours à l’anatomie s’est rapidement imposé pour confirmer les hypothèses tirées de l’examen clinique

Fait correspondre le 'dedans' au 'dehors', déduisant des signes extérieurs le fonctionnement et les perturbations internes

On passe d’une médecine des espèces à une médecine des tissus

Rapproche ce qui était dispersé

Disjoint ce qui semblait indistinct

→ les affections du coeur sont différenciées selon le tissus atteint

Faire correspondre le manifeste des symptômes au latent de l’altération organique

→ le symptôme n’est qu’un pâle reflet d’un singe spécifique

! on ne voit pas tout à l’autopsie → physiopathologie

Jean-Baptiste Morgagni (1682-1771)

Recherches anatomiques sur le siège et les causes des maladies (1761)

A réalisé des examens cliniques et des dissections post-mortem pour faire correspondre les signes externes avec un dysfonctionnement interne.

Xavier Bichat (1771-1802)

Refusait le diagnostic posé à partir d'une périphérie confuse, privilégiant les altérations d'un élément intérieur et central : le substrat tissulaire (signe-lésion)

Exemple de la tuberculose

La tuberculose

Exemple d'inflammation de tissus divers (poumons, cou, peau) unifiée par la présence de petits tubercules et l'identification ultérieure du bacille de Koch.

Inflammation de tissus aussi bien au niveau des poumons (phtisie), du cou (écrouelles) ou de la peau (lupus vulgaire)…

Dans tous les cas ce sont de petits tubercules dont on reconnaît ainsi les différentes formes

On identifiera plus tard l'agent responsable soit le bacille de Koch

Physiopathologie

L'observation du fonctionnement interne à partir de l'extérieur; le stéthoscope (R. Laennec)

C'est l'étude des mécanismes de développement et des conséquences des maladies sur le corps.

De l’anatomopathologie à la physiopathologie

Observer du dehors le fonctionnement interne

Le but du diagnostic médical n’est plus d’individualiser un ensemble de symptômes et de lui donner une étiquette

Médecine des espèces

Reconnaître par l’analyse des symptômes, l’existence de lésions internes

Médecine des tissus

Le médecin doit faire une sorte d’autopsie indirecte sur le corps vivant

Naissance de la clinique médicale moderne

R. Laennec (1781-1826)

Traité d’auscultation médicale (1819)

Inventeur du stéthoscope (1816), permettant de dépister les modifications significatives par l'écoute du cœur, de la respiration et de la voix.

L’écoute du coeur, de la respiration, de la voix doivent permettre de dépister les modifications signifiantes

Naissance de la clinique médicale moderne

Michel Foucault (1963)

Selon Foucault, la classification des maladies est donc passée “de la botanique des symptômes à la grammaire des signes” → Logique de la clinique

On passe d’une somme de symptômes parfois confus et souvent sans lien entre eux

logique difficile à cerner

À un ensemble hiérarchisé de signes qui attestent de lésions ou d’altérations

logique sous-jacente

Le médecin doit faire une sorte d'autopsie indirecte sur le corps vivant pour reconnaître l'existence de lésions internes

Michel Foucault (1926-1984)

Philosophe et historien français, il a analysé la relation entre le pouvoir et la connaissance, notamment dans le domaine médical

Décrit le passage de la classification des maladies « de la botanique des symptômes à la grammaire des signes »

Bilan sur les différentes médecines

Médecine des systèmes

→ classer les maladies selon la doctrine

Médecine des espèces

→ classer les maladies comme des plantes

Médecine des tissus

→ classer les maladies selon l’anatomopathologie-pathologie et la physiopathologie

Médecine et société

→ les rapports entre savoir et pouvoir