chapitre 9 - théorie de l'identité sociale

1/38

Earn XP

Description and Tags

Processus cognitifs et motivationnels dans les relations intergroupes

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

39 Terms

Catégorisation et identité sociale

Catégorisation et catégorisation sociale

Théorie de l’identité sociale

Le paradigme des groupes minimaux

Identité sociale et identité personnelle

Représentations de groupes

Statut social

Prototypicalité

L’homogénéité de l’horsgroupe

Horsgroupe / Exogroupe / Outgroup

Groupe de non-appartenance

Intragroupe / Endogroupe / Ingroup

Groupe d’appartenance

Ambiguïté “Intragroupe”

Intragroupe vs. Horsgroupe

Intragroupe vs. Intergroupe

Cognition et catégorisation

À partir de 1960 : “Révolution cognitive”

Intelligence artificielle, ordinateurs

Développements médicaux, neurologiques, sciences de l’esprit et du cerveau

→ changement de paradigme scientifique

⇒ perception remplace comportement comme objet d’étude

→ Les fonctionnements cognitifs renvoient aux activités d’élaboration et de traitement de l’information

Catégorisation

Processus psychologique qui ordonne l’environnement en termes de catégories : groupe de personnes, objets, événements

Découpage de l’environnement en regroupant les objets qui sont ou qui paraissent similaires

Les éléments d’un groupe sont similaires ou équivalents par rapport à un critère de catégorisation déterminé

Ce critère désigne “l’identité du groupe” par le biais du nom de la catégorie

Fonctions de la catégorisation

Structuration de l’environnement

Systématisation et découpage

Simplification

Attribution de signification aux éléments isolés

Le tout est plus que la somme des parties…

Une catégorie englobe des explications, des théories naïves (une «étiquette catégorielle» est porteuse de signification, car considérée comme «importante»)

Prévisibilité et ordre (la connaissance de l’appartenance catégorielle permet d’expliquer et d’anticiper le comportement)

Différenciation catégorielle - Tajfel & Wilkes (1963)

Accentuation des différences entre catégories et réduction des différences à l’intérieur des catégories

Les huit lignes sont présentées aux sujets une par une entre 6 et 11 fois, de façon aléatoire

Les sujets doivent estimer la longueur de chaque ligne

3 conditions expérimentales:

avec lettres (A, B) désignant deux catégories de lignes (petites vs. Grandes)

avec lettres réparties aléatoirement par rapport aux lignes

sans lettres

Hypothèse:

dans la condition avec lettres correspondant aux catégories, les différences entre catégories sont surestimées

Résultats de l’expérience de différentiation catégorielle

Dans la condition « avec lettres », la différence entre la ligne A la plus courte et la ligne B la plus longue est surestimée.

Accentuation des différences entre catégories A et B, réduction des différences à l’intérieur des catégories

→ Différenciation catégorielle simple (sans appartenance groupale)

Henri Tajfel (1919-1982)

Psychologue britannique connu pour ses travaux sur la théorie de l'identité sociale, notamment la différenciation catégorielle et les expériences sur l'appartenance sociale.

Cognitive aspects of prejudice - Tajfel (1969)

Principe des jugements de stimuli physiques appliqué à la catégorisation de personnes, augmentant les différences perçues entre les catégories et les similitudes à l’intérieur d’une catégorie

En 1969, Tajfel applique le principe des jugements de stimuli physiques à la catégorisation de personnes

Augmentation perçue des :

Différences entre les catégories

Similitudes à l’intérieur d’une catégorie

Théorie expliquant l’holocauste

→ n’est pas “inné” selon lui (opposition avec ce qui est dit)

Débuts de la théorie de l’identité sociale (Début TID)

Les individus cherchent à comprendre et à donner du sens à leur environnement social; hypothèse d’une certaine rationalité collective

Décrit les principes de la psychologie sociale cognitive appliqués aux relations intergroupes

Toute catégorie sociale est d’abord une catégorie cognitive

→ les catégories n’existent pas tant qu’on ne les perçoit pas

Les individus cherchent à comprendre et à donner du sens à leur environnement social

Hypothèse d’une certaine rationalité collective, contraire aux théories biologisantes qui expliquent l’agressivité avec des instincts innés

Théorie des préjugés (Début TID) - Tajfel (1969)

Une théorie des préjugés doit pouvoir expliquer dans quelles conditions l’agressivité se développe :

Tenir compte du contexte social et historique

Examiner les croyances et attitudes que les groupes entretiennent les uns par rapport aux autres

Une théorie ne doit pas pouvoir être utilisée pour justifier l’existence de discrimination

Approche cognitive des préjugés (Début TID)

Les préjugés sont le produit d’une pensée rationnelle qui cherche à donner du sens, par le biais de catégories sociales qui rendent le monde cohérent et intelligible

Préjugés = simplifications, catégorisations

Postulat motivation de la préservation d’une image positive du soi

Tajfel vs. Sherif

L’approche cognitive des préjugés (Tajfel) conteste l’explication de la discrimination par la compétition réelle (Sherif)

Argument de Tajfel: Chez Sherif, les perceptions négatives envers le horsgroupe sont apparues avant même que soit introduite la compétition entre les groupes

Donc: pour Tajfel, les préjugés peuvent se développer même sans relations de compétition

Hypothèse de base concernant l’identité sociale

La seule représentation de l’appartenance à deux groupes distincts entraîne une discrimination en faveur du groupe d’appartenance

Objectif de Tajfel : explorer les conditions minimales faisant émerger une représentation d’appartenance à un groupe, pouvant ainsi déclencher la discrimination intergroupe

Paradigme des groupes minimaux PGM (1971)

Le PGM avait pour but d’éliminer les facteurs sociologiques, économique, historiques et idéologiques reconnus (à l’époque) comme étant les causes majeures de la discrimination entre les groupes

→ Conditions minimales d’émergence de discrimination

→ approche «cognitive» de la discrimination.

La discrimination dans le PGM

Dans la catégorisation de personnes, les individus font eux-mêmes partie d’une catégorie (contrairement aux stimuli physiques de Tajfel et Wilkes (1963))

Les différences perçues entre et à l’intérieur des catégories ne sont plus neutres, mais deviennent évaluatives (motivation d’une évaluation positive de soi)

→ “Favoritisme de l’intragroupe” et “discrimination de l’horsgroupe” comme produits de processus cognitifs et motivationnels

Caractéristiques PGM

Deux groupes répartis de façon arbitraire (pile ou face)

Aucune histoire de conflit d’intérêts entre ces groupes formés pour les besoins de l’expérience

Anonymat des participants, ce qui élimine les effets possibles des affinités et des conflits interpersonnels

Aucune interaction entre les participants

Absence de lien instrumental entre les réponses des participants et leur intérêt personnel

Mise en opposition directe de stratégies de distribution favorisant l’endogroupe des stratégies visant le gain maximum pour tous ou la parité

Tajfel, Billig, Bundy & Flament (1971)

48 garçons répartis en deux groupes, en fonction de préférences esthétiques fictives (groupe Klee et groupe Kandinsky)

Tâche: Attribuer des « points » aux groupes

Chaque sujet remplit individuellement 44 matrices différentes de répartition de points

prétexte d'être associer à un on l'autre des groupe → aléatoire

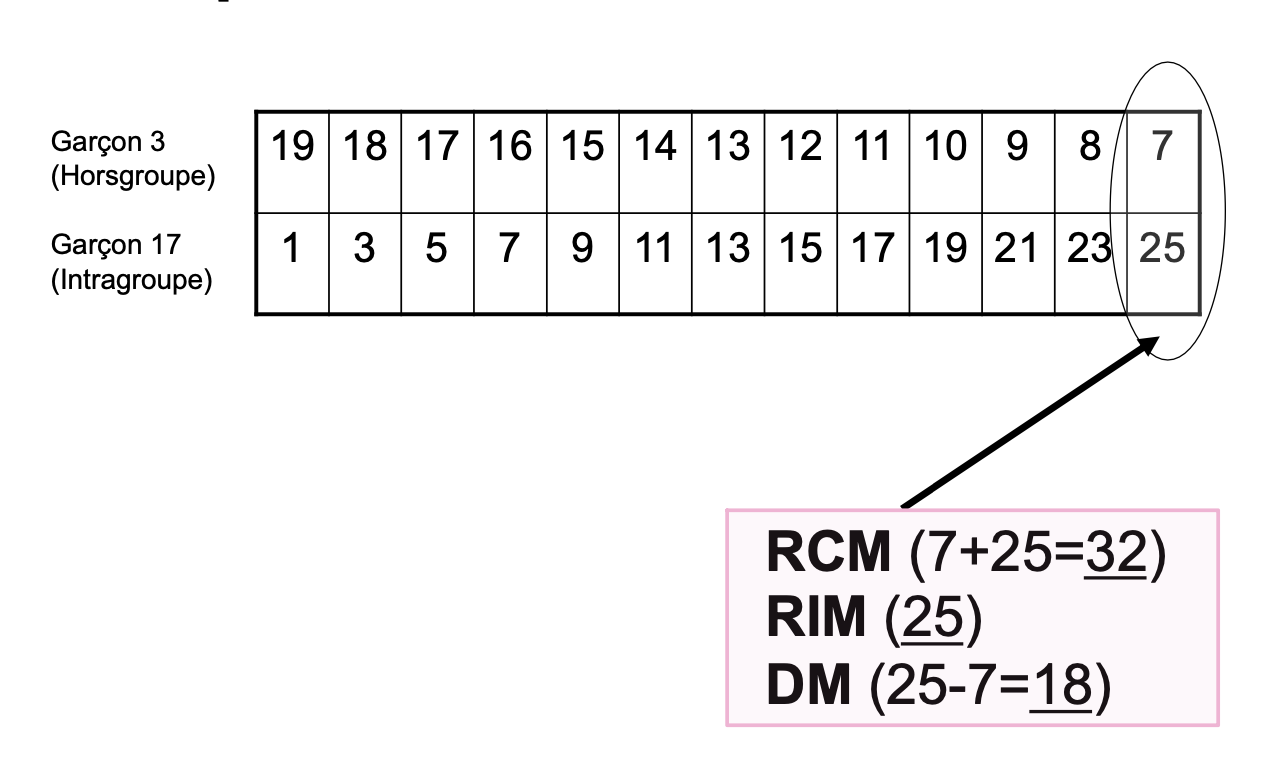

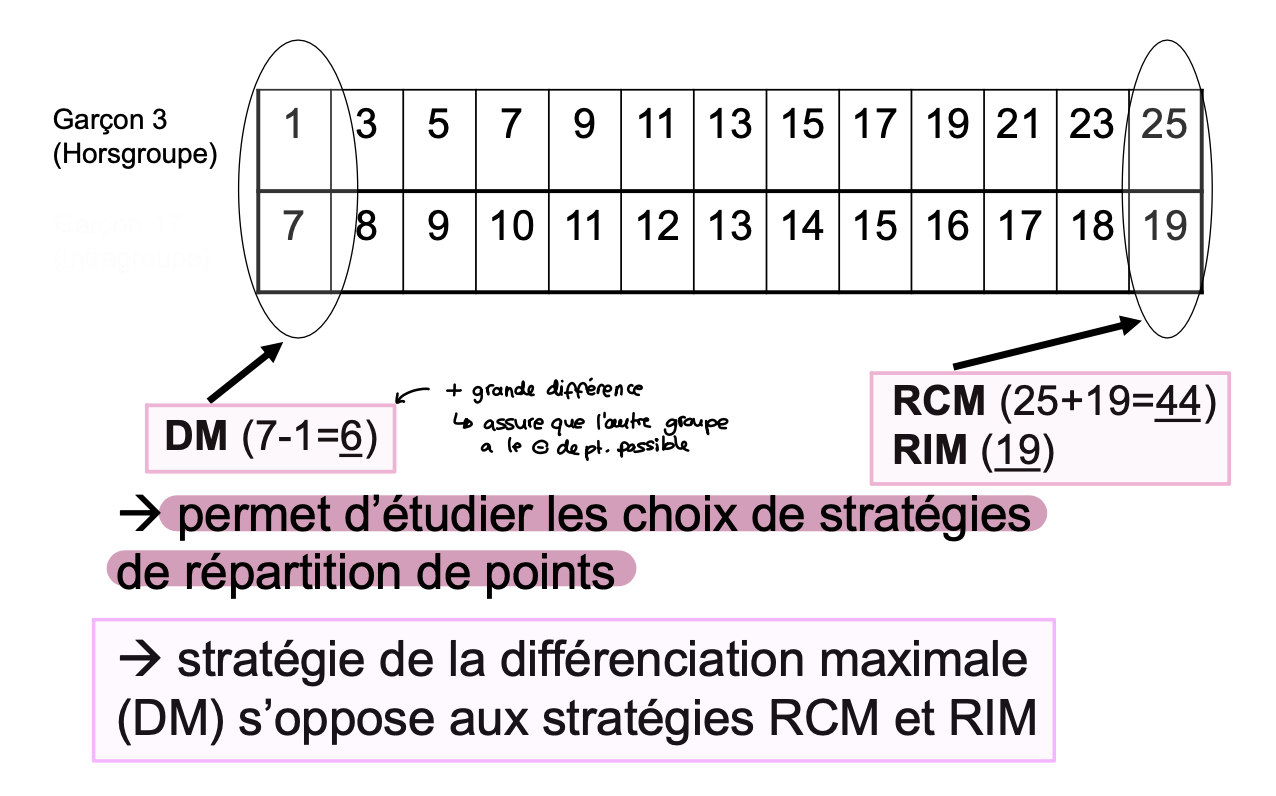

Exemple de matrice - étude TBBF

Le sujet doit choisir une colonne qui définit simultanément les points attribués aux membres des deux groupes (par ex. 15 pts pour X [horsgroupe] et 9 pts pour Y [intragroupe]) [horsgroupe] et 9 pts pour Y [intragroupe])

Les matrices comparent soit deux membres du même groupe (intra-intra; hors-hors), soit deux membres de groupes opposés (intra-hors)

Les matrices sont construites afin de déterminer les stratégies de répartition de points privilégiées par les sujets dans différentes configurations entre groupes

![<ul><li><p>Le sujet doit <strong>choisir une colonne </strong>qui définit simultanément les points attribués aux membres des deux groupes <em>(par ex. 15 pts pour X [horsgroupe] et 9 pts pour Y [intragroupe]) [horsgroupe] et 9 pts pour Y [intragroupe])</em></p></li><li><p class="p1">Les matrices comparent soit deux membres du même groupe (intra-intra; hors-hors), soit deux membres de groupes opposés (intra-hors)</p></li><li><p class="p1">Les matrices sont construites afin de déterminer les <strong>stratégies de répartition </strong>de points privilégiées par les sujets dans différentes configurations entre groupes</p></li></ul><p></p>](https://knowt-user-attachments.s3.amazonaws.com/0df58aeb-ba96-48e5-8b0e-0b95159d65ad.png)

PGM : Stratégies

Stratégies principales de distribution de points entre deux groupes

RCM

RIM

DM

RCM

Récompense Commune Maximale

→ total des points le plus élevé possible

RIM

Récompense Intragroupe Maximale

→ le plus grand nombre de points possible pour l’intragroupe

DM

Différence maximale

→ la plus grande différence possible entre les points attribués aux membres des deux groupes, en faveur de l’intragroupe

Exemple de matrice de stratégies indifférenciées

→ tableau qui illustre les gains potentiels d'un groupe par rapport à un autre dans différentes situations, sans tenir compte des différences entre les membres.

Exemple de matrice de stratégies différenciées

→ un tableau qui montre comment les points peuvent être distribués de manière différente entre les membres de chaque groupe, afin de maximiser les avantages pour l’intragroupe.

Résultats principaux PGM

Pour les matrices proposant l’allocation de points aux membres du même groupe (intra-intra; hors-hors), la solution du bénéfice maximal est préférée (RCM)

Pour les matrices proposant l’allocation de points à deux membres de groupes différents, les sujets privilégient clairement des solutions favorisant leur propre groupe (RIM > RCM) [matrices sans possibilité de DM]

Pour les matrices qui permettent aux sujets de différencier (positivement) leur groupe du horsgroupe, ils le font même au détriment du gain absolu (DM > RCM / RIM)

Discussion PGM

Cette situation minimale suffit pour que les sujets se comportent en fonction de leur appartenance au groupe et provoque ainsi le favoritisme intragroupe

Ni la compétition réelle, ni le bénéfice individuel peuvent expliquer ces résultats

Ce biais peut aller jusqu’à amener l’intragroupe à préférer de gagner moins pourvu qu’il gagne plus que le horsgroupe

Conclusion PGM

Le favoritisme intragroupe repose à la fois sur les aspects cognitifs (différenciation) et motivationnels (valorisation) → identité sociale positive

Différentiation (aspects cognitif)

Valorisation (aspect motivationnel)

Différentiation (aspects cognitif)

Le groupe d’appartenance doit apparaître différent des autres groupes sur les dimensions jugées positives et importantes pour les membres du groupe (dans le PGM: les points)

Valorisation (aspect motivationnel)

Plus les comparaisons avec le horsgroupe sont positives, plus les membres de l’intragroupe bénéficient d’une identité sociale positive

Concepts-clef de la théorie de l’identité sociale

Identité

Catégorisation sociale

Comparaison favorable

Identité

Recherche d’une identité sociale positive

L'identité se réfère à l'ensemble des caractéristiques et des valeurs qui définissent un individu, influencées par son appartenance à différents groupes sociaux et cultures.

Catégorisation sociale

Différenciation en EUX et NOUS

Processus par lequel les individus classifient les autres, ainsi qu'eux-mêmes, en groupes sociaux afin de simplifier la perception des relations sociales.

Comparaison favorable

avec un horsgroupe pertinent

Processus où les individus évaluent leurs groupes en les comparant à d'autres groupes, afin de maintenir ou d'améliorer leur estime de soi.

Identité sociale résultant du processus de catégorisation

La partie de soi des individus qui provient de leur connaissance de leur appartenance à un groupe social, associée à la valeur et à la signification émotive de cette appartenance - Tajfel (1981)

Sherif vs. Tajfel

La théorie des conflits réels et la théorie de l’identité sociale proposent des lectures différentes, mais tout aussi légitimes, de la réalité sociale

Motivations instrumentales (compétition intergroupe) vs. Symboliques (représentations intergroupes)

Compétition objective (ressources limitées) vs. subjective (comparaison favorable)

Similarité intergroupe : Positive (→ augmenter l’harmonie) vs. Négative (→ comparaison favorable ⇒ distinction pour notre groupe : identité sociale positive)

Relation intergroupe comme facteur causal (VI) (→ explique le vécu) ou résultante (VD) (→ résultat de processus psychologiques) des processus psychologiques associés aux relations intergroupes

Le double regard de la SIT

La SIT est une théorie qui explique…

L’origine des préjugés et de la discrimination

→ perspective “majoritaire”, dominante

Les réactions des groupes dominés fac à leur situation défavorisée (donc à leur identité sociale négative)

→ perspective “minoritaire”, dominée

Créativité collective

min groupe défavorable → max groupe favorable