Micología Parcial 3

1/80

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

81 Terms

¿Qué es una levadura?

Hongo unicelular que se divide asexualmente por gemación o fisión binaria.

¿Qué aplicaciones tiene S. cerevisiae?

Uso tradicional en la fermentación del pan y las bebidas alcohólicas

Aditivo alimentario natural en animales para manipular el tracto gastrointestinal y el ambiente ruminal

Organismo modelo de procesos genéticos fundamentales, estudio de ribosomas y síntesis de proteínas

Modificación genética para la síntesis de proteínas recombinantes

Aplicaciones médicas (probióticos, modelos de enfermedades, fábricas farmacológicas celulares, vacunas, biosensores y productos bioterapéuticos vivos)

Biocombustibles (fermentación para la producción de etanol)

Biorremediación y tratamiento de residuos

Describa el metabolismo de S. cerevisiae

S. cerevisiae tiene un metabolismo flexible. Puede descomponer la glucosa mediante la respiración aeróbica. Sin embargo, en ausencia de oxígeno descompone los azúcares individuales (glucosa, maltosa) en etanol y dióxido de carbono.

¿Qué morfología presenta S. cerevisiae?

Puede existir tanto como organismo unicelular como pseudomicelio. Normalmente se presenta en forma de levaduras, con células ovaladas que se reproducen por gemación bipolar. Sin embargo, en condiciones de estrés (escaso nitrógeno) una cascada de señales de transducción regula la diferenciación de las pseudohifas (células más elongadas con gemación unipolar)

¿Cómo se reproduce S. cerevisiae?

Gemación multilateral, produciendo 1-4 ascosporas elipsoidales de pared lisa

¿Cuáles son los dos mecanismos de reproducción asexual que pueden presentar las levaduras?

Gemación (principal) y fisión binaria

¿Qué es la gemación?

Método de reproducción asexual en el que una pequeña yema crece desde la célula madre hasta alcanzar el tamaño completo. Cuenta con procesos de división nuclear y separación

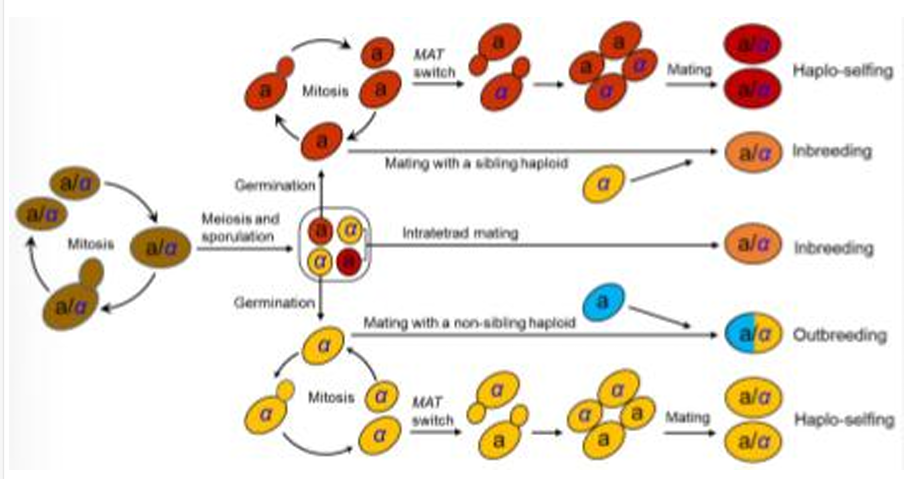

Describa cómo pueden reproducirse las levaduras sexualmente

Las células vegetativas suelen ser diploides y se reproducen asexualmente por gemación. Una célula diploide experimenta meiosis y esporulación debido a la falta de nitrógeno, lo que resulta en la formación de una tétrada con cuatro ascosporas. Estas pueden aparearse dentro de la tétrada para formar una célula diploide o germinar para formar células haploides. Una célula haploide se reproduce por gemación y luego se aparea con otra célula haploide hermana o no hermana con un tipo de apareamiento opuesto para formar una célula diploide. Las células haploides también pueden autofecundarse mediante un proceso conocido como cambio de tipo de apareamiento.

¿Cómo se determina el sexo en levaduras?

Esto está determinado por el locus MAT en el cromosoma CHRII

Explique el cambio de tipo de apareamiento

La endonucleasa Ho corta un sitio específico entre las regiones Y y Z, generando una rotura de la doble cadena. Esto desencadena una conversión génica, utilizando el casete silencioso del tipo de apareamiento opuesto como plantilla.

¿Cuáles son los hábitats adicionales de las levaduras?

Animales

Atmósfera

Entorno construido

¿En qué se basa la identificación clínica de levaduras?

Patrones de fermentación de azúcares

Efecto Pasteur

Describe cómo la presencia de oxígeno inhibe la fermentación.

Efecto Crabtree

Se observa cuando la concentración de glucosa en el medio es mayor al 0.4%. La levadura fermenta el azúcar aunque haya oxígeno. Se debe a una regulación metabólica que inhibe la respiración aerobia y aumenta la fermentación para producir etanol rápidamente. No ocurre en todas las levaduras

¿Qué significa que S. cerevisiae tenga estatus GRAS?

Significa que es “generalmente reconocido como seguro” por la FDA. Esto permite su uso en productos alimenticios sin la necesidad de aprobación previa específica.

¿Por qué S. cerevisiae se utiliza como organismo modelo?

Hay abundante información (genoma completamente secuenciado), lo que lo convierte en un modelo primario para la manipulación científica. Además, su similitud con eucariotas superiores y facilidad de cultivo permite el estudio de diversas aplicaciones biotecnológicas.

¿Cuáles son las aplicaciones de S. cerevisiae en la medicina?

Modelo de enfermedades

Descubrimiento de fármacos

Fábricas farmacológicas celulares

Vacunas

Biosensores

BLPs

¿Cuáles son las aplicaciones de las levaduras en la biotecnología ambiental?

Producción de biocombustibles

Biorremediación

Tratamiento de residuos

Biosensores

¿Cuáles son los pasos en la producción industrial de levadura?

Selección de cepas

Cultivo inicial

Fermentación industrial

Procesamiento y envasado

¿Cuál es el rol de S. cerevisiae en la nutrición animal?

En rumiantes mejora la fermentación ruminal, aumenta la digestibilidad de la fibra, estabiliza el pH ruminal. Esto aumenta la producción de leche y reduce trastornos metabólicos

En aves de corral actúa como prebiótico, mejorando la salud intestinal y fortaleciendo el sistema inmune. Los manano-oligoscáridos de la pared celular pueden bloquear la adhesión de patógenos al epitelio intestinal.

En cerdos, mejora la digestibilidad de nutrientes, reduce la incidencia de diarreas post-destete, promueve el crecimiento y reduce la necesidad de antibióticos promotores del crecimiento.

¿Cuáles son los mecanismos de acción de las levaduras en la nutrición animal?

Modulación microbiana

Efecto barrera

Inmunomodulación

Aporte enzimático

¿Cuáles son los productos comerciales de levadura para nutrición animal?

Levaduras vivas

Mantienen actividad metabólica

Modulan microbiota intestinal y proporcionan enzimas activas

Cultivos de levadura

Células de levadura y su medio de crecimiento

Mayor proporción de células muertas

Aportan nutrientes, enzimas y componentes de la pared celular.

Extractos de pared celular

Ricos en manano-oligosacáridos y B-glucanos

Inmunomoduladores

Absorben micotoxinas

¿Cuáles son los desafíos y limitaciones en la aplicación de levaduras?

Sensibilidad a condiciones extremas (temperatura, concentración de etanol y presencia de inhibidores)

Uso de sustratos (S. cerevisiae no fermenta pentosas)

Consideraciones regulatorias para las cepas modificadas

Micosis

Infección producida por ciertos hongos en alguna parte del organismo.

Clasificación de micosis según el sitio de infección

Superficiales : limitadas al estrato córneo sin inflamación

Cutáneas: afectan la piel, pelo y uñas

Subcutáneas: involucran tejidos subcutáneos tras inoculación traumática

Sistémicas (profundas): afectan órganos internos como pulmones, cerebro y riñones

Clasificación de las micosis según la ruta de adquisición

Exógenos: transmisión aérea, cutánea

Endógenos: colonización por un miembro del a flora normal o reactivación de una infección previa

Clasificación de las micosis según la virulencia

Primarios: pueden establecer infecciones en huéspedes normales

Oportunistas causan enfermedad en individuos con mecanismos de defensa comprometidos

Vías de entrada de hongos patógenos

Tracto respiratorio

Tracto gastrointestinal

Dispositivos intravasculares (catéteres y dispositivos médicos)

Inoculación traumática (heridas)

Micosis superficiales

Definición:

Micosis limitadas al estrato córneo sin inflamación

Ejemplos:

Pitriasis versicolor

Piedra negra

Piedra blanca

Tiña negra

Diagnóstico:

Examen de luz de Wood

Tinción con fluorocromos

Fluoroforo puede emitir fluorescencia al ser activados por la luz ultravioleta (afinidad por la quitina)

Preparación de escamas de piel con KOH o NaOH

Micosis cutáneas

Definición:

Micosis que afectan la piel, pelo y uñas

Ejemplos:

Dermatofitosis

Dermatomicosis

Factores predisponentes

Clima (lugares húmedos y tropicales)

Mala higiene

Hacinamiento

Zapatos cerrados o zapatillas

Ropa sintética

Diabetes

VIH

Micosis subcutáneas

Definición:

Micosis que involucran tejidos subcutáneos tras inoculación traumática. Los hongos introducidos en la dermis o tejido subcutáneo por lesión permanente causan enfermedad.

Características generales

Lesiones granulomatosas que se expanden lentamente desde el punto de implantación.

Distribución

Región tropical y subtropical

Complicaciones

Extensión linfática lenta (excepto esporotricosis)

Rara generalización potencialmente letal

Ejemplos:

Cromoblastomicosis

Micetoma

Esporotricosis

Feohifomicosis

Entomoftoromicosis

Lacaziosis

Micosis sistémicas

Definición:

Micosis que afectan órganos internos

Ejemplos:

Por levaduras (Cándida, Malassezia, Rodotorula, Saccharomyces, Trichosporum)

Por mohos (Aspergillus, mucorales y mohos negros)

Por dimórficos (histoplasmosis, blastomicosis, talaromicosis, emergomicosis)

Micosis exógenas

Definición:

Micosis adquirida por transmisión aérea o cutánea

Micosis endógenas

Definición:

Micosis causada por la colonización de un miembro de la flora normal o reactivación de una infección previa

Micosis primarias

Definición:

Micosis que puede causar infecciones en personas inmunocompetentes

Ejemplos:

Coccidiomicosis

Histoplasmosis

Blastomicosis

Micosis oportunistas

Definición:

Micosis que solo causa enfermedad en pacientes inmunocomprometidos

Ejemplos:

Candidiasis

Aspergilosis

Zigomicosis (mucormicosis)

Criptococosis

Feohifomicosis

Hialohifomicosis

Pitriasis versicolor

Micosis superficial común

Causada por Malassezia furfur

Características y manifestaciones clínicas

Caracterizada por hipopigmentación o hiperpigmentación de la piel del cuello, hombros, pecho y espalda

Máculas o parches de bordes irregulares con descamación fina en piel normal

Lesiones hipocrómicas, amarillo pálido, rosadas o color salmón

Afecta la capa queratínica superficial

Prevalece en zonas de alta humedad y temperatura

Grupos de riesgo: adolescentes y adultos jóvenes

Factores predisponentes y condiciones asociadas: sudoración excesiva, uso de aceites corporales, uso de corticosteroides, inmunosupresión, desnutrición, diabetes, terapia con esteroides

Patogénesis: produce queratinasas, causando disminución del estrato córneo y desescamación. Ocurre en las primeras semanas de vida, con recolonización en adolescencia.

Mecanismo: produce lipasas, que liberan ácido oleico y araquidónico de los lípidos del cebo. Estos inician la reacción inflamatoria en queratinocitos, los cuales producen citosinas proinflamatorias

Piedra negra

Micosis superficial rara

Causada por Piedraia hortae

Características

Pequeños nódulos negros firmes que afectan el tallo del cabello.

Más frecuente en zonas de alta humedad, tropicales y subtropicales

Piedra blanca

Micosis superficial común

Causada por Trichosporon beigelli

Hongos levaduriformes que colonizan el tallo piloso

Caracterizada pro nódulos blancos, friables y beige en los extremos distales de los tallos del pelo

Más frecuente en zonas con alta pluviosidad

El cabello húmedo es un factor predisponente

Tiña negra

Micosis superficial causada por Phaeonnellomyces weneckii

Características

Manchas marrones a negras similares al nitrato de plata en la palma de la mano o en la planta del pie

Máculas hiperpigmentadas, no descamativas

Prevalente en zonas costeras

Incidencia en personas con hiperhidrosis en pies y manos

Clasificación ecológica de los dermatofitos

Antropofílicos

Zoofílicos

Geofílicos

Dermatofitosis

Tipo de micosis cutánea

Epidermophyton

Solo afecta piel y uñas

Colonias aterciopeladas, blanquecino amarillentas

Macroconidios piriformes agrupados en racimos y abundantes clamidosporas

Microsporum

Afecta pelo y piel

Colonias algodonosas, pulverulentas blanco-amarillentas

Macroconidios en forma de croissant y abundantes microconidios

Trichophyton

Afecta pelo, piel y uñas

Colonias algodonosas, aterciopeladas, pulverulentas y blanquecinas

Macroconidios en forma de habano y abundantes microconidios

Tipos de tiña de la cabeza (micosis cutánea)

Ectotrhix: Artroconidios en el exterior del tallo del cabello. Destruye la cutícula del cabello.

Endotrhix: Artroconidios solo dentro del tallo del cabello. Cutícula permanece intacta

Endo-ectotrhix: microsporum presenta filamentos en el interior y esporas en el exterior. Combina características de ambos tipos.

Dermatomicosis

Infecciones cutáneas causadas por otros hongos

Candida es la más común

Puede afectar pliegues cutáneos, espacios interdigitales, uñas y áreas mucosas.

Cromoblastomicosis

Micosis subcutánea

Características

Lesiones verrucosas de la piel en extremidades inferiores

Nódulos o placas verrucosas localizadas en los miembros

Pueden diseminarse por vía linfática o hematógena

Causadas por hongos dematiáceos

Fonsecaea pedrosoi, Fonsecaea compacta, Cladosporium carionii y Phialophora verrucosa

Micetoma

Micosis subcutánea crónica y destructiva

Causada por bacterias u hongos

Características

Infección subcutánea supurativa y granulomatosa que destruye hueso, tendón y músculo esquelético.

Tractos sinusales drenantes con granos pigmentados visibles

Eumicótico o actinomicótico

Alta morbilidad

Aumento del volumen de los tejidos sucbutáneos, provocando deformación de la región

Esporotricosis

Micosis subcutánea causada por Sporotrix scheenckii

Presenta dimorfismo, la forma de levadura es la parasitaria

Características

Infección que se extiende a lo largo de los canales linfáticos cutáneos de la extremidad afectada

Forma linfocutánea, fija, diseminada y extracutánea

Asociado a actividades como jardinería, agricultura y otras recreativas

Patogénesis

Inoculación traumática

Transformación dimórfica

Formación de granuloma

Diseminación linfática

Afectación ganglionar

Medios de transmisión

Inoculación directa por material vegetal contaminado

Zoonótica (gatos)

Contacto con tierra contaminada

Grupos de riesgo

Jardineros, agricultores y floricultores

Veterinarios

Mineros y trabajadores forestales

Propietarios de gatos en zonas endémicas

Entomoftoromicosis

Micosis subcutánea por Entomophtorales

Mucormicosis subcutánea

No reportan alteraciones inmunológicas

Climas ecuatoriales, tropicales o semiáridos

Rinosporidiosis

Micosis submucosa y subcutánea granulomatosa crónica

Causada por Rinosporidium seeber

Caracterizada por la formación de masas verrucosas o vegetantes, altamente vascularizados

Lacaziosis

Micosis subcutánea

Causada por Lacazia loboi

Caracterizada por lesiones nodulares queloideas en cualquier parte del cuerpo

Restringida en zonas de la selva amazónica

Dimorfismo

Conversión morfológica y fisiológica de ciertos hongos de un fenotipo a otro cuando cambian de ambiente.

Por lo general la forma saprofítica los hongos crecen como estructuras filamentosas (hifas) que producen conidios. Al ingresar al huésped, entran a la forma parasitaria que se manifiesta como levaduras o esférulas.

Candida albicans es distinta pues el organismo se transforma de levaduras en gemación (blastoconidias) a estructuras filamentosas conocidas por tubos germinales que pueden desarrollarse posteriormente como pseudohifas e hifas.

Dimorfismo en C. albicans

Blastoconidia

Forma de levadura con gemación

Típica en condiciones normales de crecimiento

Tubo germinal

Estructura filamentosa inicial que se desarrolla a partir de la blastoconidia en respuesta a condiciones específicas del huésped

Pseudohifa

Cadena de células de levadura elongadas que permanecen unidas

Estructuras similares a hifas pero con constricciones

Hifas verdaderas

Estructuras filamentosas continuas sin constricciones

Forma más agresiva

Coccidiomicosis

Micosis primaria

Causada por Cocidioides immitis

Artroconidios inhalados se convierten en esférulas en el pulmón

Puede diseminarse al cerebro, huesos y otros sitios

Meningitis

Histoplasmosis

Micosis primaria

Causada por Histoplasma capsulatum

Caracterizada por el crecimiento intracelular en macrófagos y reacción granulomatosa

Puede reactivarse y diseminarse a otros tejidos

Blastomicosis

Micosis primaria (infección pulmonar)

Causada por la inhalación de Blastomyces dermatitidis

Caracterizada por reacción granulomatosa con marcada fibrosis

Neumonía crónica con posible diseminación a piel, huesos y próstata

Candidiasis

Infección fúngica oportunista más común

Principalmente causada por Candida albicans

Puede ser superficial o profunda

Factores de riesgo

Antibióticos de amplio espectro

Quimioterapia citotóxica

Corticosteroides

Catéteres vasculares

Aspergilosis

Micosis oportunista

Afecta principalmente pulmones y senos paranasales

Posible diseminación a cerebro, riñones, hígado, corazón y huesos

La principal vía de entrada es el tracto respiratorio, aunque lesiones cutáneas también pueden introducir el microorganismo

Factores de riesgo

Defectos cuantitativos y funcionales en neutrófilos circulantes

Neutropenia por quimioterapia citotóxica

Corticosteroides sistémicos.

Zigomicosis

Micosis oportunista

Infección sinopulmonar invasiva por Rhizopus, Rhizomucor, Absidia y Mucor

La rinocerebral es una forma mortal que ocurre en diabéticos con cetoacidosis

La neutropenia y los corticosteroides son otros factores de riesgo

Fuerte propensión a invadir vasos sanguíneos, causando trombosis e infartos

Criptococosis

Micosis oportunista

Causa neumonía y meningitis

Relacionada al SIDA

Feohifomicosis

Infecciones por hongos dematiáceos oportunistas

Son hongos oportunistas, casi todos los casos ocurren en pacientes inmunocomprometidos

Ciertas especies causan abcesos cerebrales

Síndromes clínicos

Sinusitis invasora, necrosis ósea, nódulos subcutáneos, queratitis, masas pulmonares, artritis micótica, etc.

Medidas para el control y tratamiento de las micosis

Control ambiental

Diagnóstico precoz

Prevención

Terapia antifúngica (mejorar eficacia y reducir la toxicidad)

Describa el problema de las enfermedades desatendidas

Impacto en salud: baja mortalidad pero alta morbilidad (discapacidad permanente)

Consecuencias socioeconómicas: alto impacto social y económico en poblaciones vulnerables

Investigación limitada: escasa inversión en diagnóstico, tratamiento y prevención

¿Cuál es el problema con las micosis oportunistas?

Aumento de la población en riesgo

Poca capacidad de diagnóstico

Resistencia antimicrobiana

Cambios en los ecosistemas

Aumento en los brotes

Resistencia antifúngica a azoles, polinos y equinoadiles

Infecciones invasivas

Desafíos de identificación

Persistencia en dispositivos médios y piel humana

Mencione los factores de riesgo para micosis oportunistas

Sida

Trasplantes

Desnutrición

Hospitalización prolongada

Antibióticos de amplio espectro

Antifúngico

Sustancia capaz de producir alteraciones en la estructura de una célula fúngica, inhibiendo desarrollo y alterando su viabilidad o capacidad de supervivencia.

Tipos de antifúngicos según método de aplicación

Sistémicos

Tópicos

Clasificación de los antifúngicos por estructura química

Polienos

Azoles

Alilaminas

Clasificación de los antifúngicos por sitio de acción

Membrana celular

Pared fúngica

ADN-ARN

Mecanismo de acción de polienos

Se unen al ergosterol, formando canales que aumentan la permeabilidad de la membrana, provocando la pérdida de componentes celulares y la muerte fúngica

Mecanismo de acción de los azoles

Inhiben el citocromo P-450 fúngico, bloqueando la conversión de lanosterol a ergosterol, componente esencial de la membrana

Mecanismo de acción de las quinocandinas

Inhiben la enzima B-1, 3-D-glucano sintasa, impidiendo la formación de glucanos en la pared celular y provocando desequilibrio osmótico.

Mecanismo de acción de la flucitosina

Transportada al interior de la célula fúngica por la citosina permeasa. Dentro del citoplasma, la enzima citosina desaminasa (ausente en humanos) convierte la flucitosina en un compuesto activo. El 5-FI es fosforilado e incorporado al ARN, alterando la síntesis proteica e inhibiendo la trimidilato sintetasa, bloqueando la síntesis de ADN y la división celular.

¿Cuáles son los problemas asociados a los antifúngicos?

Limitado espectro de acción

Actividad restringida contra determinadas especies. Dificulta su tratamiento empírico sin identificación del patógeno

Acción fungistática vs. fungicida

Algunos antifúngicos solo inhiben el crecimiento sin eliminar el hongo, requiriendo un sistema inmune competente para erradicar la infección

Toxicidad y efectos adversos

Similitud entre célula fúngicas y humanas limita la selectividad de los fármacos, provocando efectos secundarios como nefrotoxicidad

Altos costos y resistencia

Desafíos en el desarrollo de antifúngicos

Similitud bioquímica

Células fúngicas y humanas comparten vías metabólicas y estructuras celulares.

Dificulta el desarrollo de compuestos con toxicidad selectiva sin dañar al hospedero

Heterogeneidad fúngica

Enorme diversidad morfológica y fisiológica

Mecanismos de virulencia, estructuras celulares y susceptibilidad a fármacos varían entre especies o cepas

Limitaciones farmacológicas

Difícil desarrollar antifúngicos con adecuada biodisponibilidad oral, buena penetración en tejidos y fluidos corporales, así como mínimas interacciones medicamentosas

Resistencia adaptativa

Tipos de resistencia a antifúngicos

Intrínseca o innata

Primaria

Secundaria o adquirida

Resistencia intrínseca o innata

Característica natural presente en todas las cepas de una especie fúngica determinada

Las hace resistentes a un antifúngico específico sin exposición previa

Resistencia primaria

Aparición espontánea de cepas resistentes en especies normalmente sensibles sin contacto previo al antifúngico

Causado por mutaciones aleatorias en genes relevantes, adaptaciones a condiciones ambientales y presión selectiva por exposición ambiental a compuestos similares

Resistencia secundaria o adquirida

Se desarrolla después de la exposición a los antifúngicos, mediante alteraciones genotípicas o fenotípicas

Causas frecuentes

Uso prolongado de antifúngicos en tratamientos

Terapia antifúngica a dosis subterapéuticas

Profilaxis en pacientes de alto riesgo

Mecanismos de resistencia microbiológica

Alteraciones del transporte

Reducción en la entrada el fármaco al interior de la célula (barreras de permeabilidad)

Expulsión activa del compuesto mediante bombas de flujo

Alteraciones de la diana

Cambios en la interacción fármaco-diana por mutaciones o aumento del número de copias de la diana, reduciendo la efectividad del fármaco sin afectar la función celular

Activación de vías de respuesta a estrés

Hsp90 → chaperonas moleculares

Facilitan la adaptación al estrés causado por antifúngicos, permitiendo la supervivencia celular

Plasticidad genómica

Aneuploidía (cambios en el número de cromosomas)

Duplicación de genes o cromosomas completos

Permiten adaptaciones más rápidas frente a presiones selectivas

Estructuras metabólicas complejas

Biopelículas

Resistencia clínica

Crecimiento o falta de inhibición de un microorganismo en el foco de infección, a pesar de existir concentraciones terapéuticas del fármaco.

No siempre se correlaciona con los resultados de susceptibilidad in vitro.

El estado inmunológico, factores farmacológicos y factores microbiológicos afectan la respuesta clínica

¿Qué se puede hacer para combatir la problemática de la resistencia a antifúngicos?

Diagnóstico precoz

Investigar moléculas específicas de hongos sin homólogos humanos que puedan actuar como dianas terapéuticas

Terapias combiadas (sinergias antifúngicas con diferentes mecanismos)

Vigilancia