philo slay

1/50

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |

|---|

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

51 Terms

Libéralisme contemporain

le système politique le plus répandu (si ce n’est le seul) en occident. Différence marquée par rapport aux 17,18e siècle quand le libéralisme commence à exister.

•Rawls a relancé le libéralisme en philo politique avec son livre Théorie de la justice (1971)

•C’est probablement le livre de philo le plus important du 20e siècle

•À partir de Rawls, il y aura des variations de ses arguments, des penseurs qui vont s’y opposer. Bref, ses idées créent un engouement autour du libéralisme politique

•Contexte dans les années 70 amène à repenser le libéralisme (guerre du Vietnam, différents mouvements de défense des droits civiques).

Une des questions centrales du libéralisme contemporain est celle de la justice distributive

La justice distributrive

Comment devrions-nous distribuer ou répartir les biens/les avantages/les opportunités dans notre société. Bref, tout ce qui pourrait être jugé désirable.

•Le bien dont il est le plus question est l’argent.

•Différents libéraux vont proposer différentes théories de la répartition juste des biens. On va voir celles de John Rawls et de Robert Nozick.

•En gros la question est: Quelles devraient-êtres les règles dans une société juste pour la redistribution des biens?

Rawls apporte une réponse originale en proposant une expérience de pensée pour répondre à cette question.

Position originelle

•La position originelle est une manière de repenser le contrat social où tous les contractants sont dans une situation initiale d’égalité.

•La position originelle est « l’endroit » dans lequel doivent se trouver les gens pour en arriver à prendre des décisions éclairées sur la juste répartition des biens.

•Et ce pour 2 raisons

•#1 Dans la position originelle, la justice et l’intérêt personnel coïncident

•#2 Dans la position originelle, les citoyens sont dépourvus de tout biais pouvant les rendre partiaux.

Rawls appel Voile de l’ignorance la composante la plus importante de la position originelle.

Voile d’ignorange

•Le voile d’ignorance consiste à imaginer des personnes n’ayant pas certaines informations et de se demander quelles décisions ils prendraient.

•Certaines informations biaisent le jugement des gens par rapport à ce qui est juste.

•L’idée est d’identifier les informations qui ont le potentiel de biaiser une décision. C’est-à-dire, d’enlever tout ce qui est spécifique à une personne.

•Le voile d’ignorance est une manière d’ignorer les intérêts particuliers des gens dans le but de trouver des principes de justice universaux.

•Ce que les gens ignorent sous le voile d’ignorance: Sexe, ethnicité, classe social, statut social, goûts, richesse, apparence physique, santé mentale, société dans laquelle la personne vit, leurs buts/conceptions du bien, les « dons naturels » (intelligence, force, cardio, talents), etc.

On ne peut pas littéralement ignorer ces choses là, mais il faut faire COMME SI on les ignorait, c’est une expérience de pensée. Pourquoi il faut les ignorer? Parce qu’ils sont moralement arbitraires, on ne mérite pas ces choses là. But de Rawls: Éliminer la « loterie naturelle ».

•Ce que les citoyens savent sous le voile d’ignorance: Certains intérêts fondamentaux des êtres humains, certains faits sur la psychologie humaine, la science, etc. Ils savent des traits universaux, rien de spécifique à leur personne.

•Les citoyens sous le voile d’ignorance connaissent aussi les différentes théories de la justice qui existent et on leur assigne la tâche de choisir parmi ces alternatives la conception de la justice qui sert le mieux leurs intérêts.

•Qu’est-ce que servir leurs intérêts? Les principes permettant aux individus de réaliser leurs conceptions du bien et leurs intérêts fondamentaux sont ceux à valoriser sous le voile d’ignorance.

Les différents principes possibles

•Quelques principes que les citoyens sous le voile de l’ignorance pourraient choisir

•#1 Égalité totale des biens.

•Problème: Ça ignore le mérite et la liberté.

•#2 État minimal/capitalisme sauvage

•Problème: Les gens désavantagés par la « loterie naturelle » ne peuvent pas avoir une bonne vie + c’est injuste.

•#3 L’utilitarisme

Problème: Rawls fait une critique LONGUE et DÉTAILLÉE de l’utilitarisme, j’ai volontairement décidé de ne pas en parler.

Les principes de justice défendus par Rawl

•Il y a 3 principes, Rawls dit qu’il y en a 2, car le deuxième a 2 parties.

•Une chose est sûre, toute conception de la justice qui favorise un groupe d’individu est rejetée

•Ce qui découle du voile d’ignorance est en grande partie le libéralisme classique (avec une modification)

•Premier principe: chaque citoyen doit avoir accès aux mêmes libertés, et la liberté de chacun doit être compatible avec la liberté des autres membres de la société.

•Deuxième principe: Certaines inégalités sociales et économiques peuvent être tolérées, à condition que:

•2A Qu’elles soient attachées à des fonctions et à des positions ouvertes à tous dans des conditions de juste égalité des chances

2B Principe de différence: Fonctionner au plus grand bénéfice de tous et surtout des plus désavantagés.

Premier principe

•Chaque citoyen doit avoir accès aux mêmes libertés, et la liberté de chacun doit être compatible avec la liberté des autres membres de la société.

•Exemples de libertés assurées par ce principe: Liberté d’expression, liberté de presse, liberté de croyance, droit de vote, droit de se présenter aux élections, etc.

•Ce principe a préséance sur le second: C’est-à-dire qu’il est préférable d’enfreindre le second principe de justice que le premier s’il le faut absolument.

Pourquoi sous le voile d’ignorance un humain identifierait ce principe? Car nos libertés sont si importantes que personne ne voudrait prendre la chance de les perdre.

Principe 2A

•Deuxième principe: Les inégalités sociales et économiques doivent être organisées de façon à:

•#1 Être attachées à des fonctions et à des positions ouvertes à tous dans des conditions de juste égalité des chances.

•Ce principe rend illégitime la discrimination contre certains groupes pour avoir l’accès à l’emploi ou à l’éducation.

•Ouvertes à tous pas juste au sens théorique, mais aussi pratique. Cela implique: Donner les moyens aux groupes défavorisés de se sortir de leur situation.

•Rawls justifie que c’est correct que certains métiers soient plus payés que d’autres SI ET SEULEMENT SI tous ont une réelle égalité des chances ET que ces métiers sont ouverts à tous.

•C’est au bénéfice de tous, par exemple, que les médecins soient plus payés, car ça donne un incitatif aux gens talentueux en médecine de poursuivre cette carrière.

Autre exemple: Si un métier important, mais que personne veut faire n’est pas bien payé (genre éboueur) personne ne voudra le faire, il faut un incitatif et ça avantage tout le monde.

Principe de différence (principe 2B)

•#2 Fonctionner au plus grand bénéfice de tous et surtout des plus désavantagés

•Si une inégalité bénéficie à tous c’est acceptable

•Pourquoi une inégalité favorisant les désavantagés est plus correcte qu’une inégalité favorisant les privilégiés?

•Parce que, sous le voile d’ignorance, on va essayer de faire en sorte que la personne la plus désavantagée le soit le moins possible, car ça pourrait être nous!

Objection: Peut-être qu’une personne sous le voile d’ignorance serait un gambler.

Libéralisme de gauche

•Les principes de justice de Rawls mènent à une société libérale de gauche ou sociale libérale

•Ce que ça signifie: Afin de valoriser l’égalité des chance c’est justifié de hautement réguler le libre marché pour assurer l’égalité des chances. (le 2e principe de justice)

•Par exemple: Taux d’imposition élevé et progressif pour qu’il y ait répartition de la richesse dans le but de mettre sur pied des institutions aidant ceux moins privilégiés par la loterie naturelle.

•Québec Solidaire est un parti plutôt rawlsien. GND aime beaucoup Rawls.

•Critique de la notion de mérite: Une personne riche, le fameux self made man est un mythe pour Rawls. On peut attribuer son succès en grande partie à des circonstances hors de son contrôle.

Même la notion d’effort pourrait être un talent.

Libéralisme

•Le terme est apparu au début du 19e siècle, mais Locke (qu’on identifie comme le 1er libéral) écrivait au 17e siècle.

•Distinction libéralisme et parti libéral ou « liberal aux États-Unis »

•Il s’est érigé dans le contexte d’une mise en doute de la monarchie.

Il y a souvent une relation entre innovation philosophique et contexte social (on verra que ça se continue avec Marx)

Distinction: libéralisme, capitalisme, démocratie

•Libéralisme: Philosophie politique. Une société est libérale si elle fait la promotion des valeurs centrales du libéralisme.

•Capitalisme: Système économique. Un système économique est capitaliste s’il a en son centre le libre marché.

•Démocratie: Manière d’élire un gouvernement. Une société est démocratique si c’est par vote du peuple qu’on élit le gouvernement.

•Généralement, les sociétés libérales ont un système capitaliste et sont des démocraties, mais les 3 termes ne veulent pas dire la même chose.

Est-ce que ça existe vraiment le libéralisme ?

•On peut se poser cette question, car des penseurs avec des positions extrêmement éloignées sont considérés libéraux (Rawls et Nozick ou Hayek et Keynes). Si c’est le cas, qu’ont-ils en commun?

•À cette réponse, Catherine Audard, répond qu’il existe des traits communs à ces différents penseurs qui font qu’ils sont libéraux. Ils sont d’accord sur quelques valeurs centrales, mais sont en désaccord sur leur vraie definition, leur application et leur importance respective.

Bref, être libéral = être en accord sur certaines valeurs qui fondent la vie politique. La question est de savoir quelles sont ces valeurs.

Valeurs centrales au libéralisme

•Différents penseurs libéraux peuvent définir ces valeurs différemment ou en valoriser une plus qu’une autre. Mais ils partagent tous ces 3 valeurs. (Ce sont des valeurs dont vous pouvez vous servir pour endosser ou critiquer une position dans votre travail)

•#1 Souveraineté de l’individu

•#2 Liberté

•#3 Droit de la personne

•Certains ajoutent aussi le concept d’égalité, mais il peut vouloir dire trop de choses. Tous les libéraux sont d’accord pour dire que tous les citoyens sont égaux devant la loi et que tous ont la même valeur (principe des droits de l’homme), mais économiquement, par exemple, plusieurs libéraux ne préconisent pas une société spécialement égalitaire, plusieurs défendent la méritocratie.

•Ce sont encore les valeurs centrales d’environ toutes les sociétés occidentales aujourd’hui.

•Ces valeurs sont malléables et libres à l’interprétation. Dans le sens où dépendant du contexte politique d’une époque, différentes choses seront nécessaires à la liberté individuelle, par exemple.

Souveraineté de l’individu

•Cette idée, pour nous, va de soi.

•Le fait que chaque être humain est sa propre personne avec ses propres projets/aspirations non réductibles à celle des autres/du gouvernement. Cette idée n’a pas toujours existé.

• L’individu est le cœur du politique, le politique existe pour soutenir le bien des individus.

•‘’Le seul aspect de la conduite d’un individu qui soit du ressort de la société est celui qui concerne les autres. Mais pour ce qui ne concerne que lui, son indépendance est, de droit, absolue. Sur lui-même, sur son corps, son esprit, l’individu est souverain’’ J.S Mill On Liberty

•‘’La thèse centrale du libéralisme peut se résumer en une formule : il n’existe pas de subordination naturelle des êtres humains et chaque individu est souverain et libre de décider pour lui-même face à toutes les autorités, morales ou religieuses, les pouvoirs, politiques ou autres, tous les despotismes qui voudraient les soumettre.’’ Catherine Audard Qu’est-ce que le libéralisme?

•Bref, la souveraineté de l’individu signifie que l’État existe pour servir les individus, que c’est le peuple qui donne le pouvoir aux gouvernants et que les individus devraient pouvoir agir comme ils veulent en ce qui concerne leur propre vie et avoir les croyances qu’ils veulent, que ce n’est pas le rôle de l’état de commenter là-dessus.

Exemple de systèmes politiques ne faisant pas la promotion de la souveraineté de l’individu

•Exemple #1 La monarchie. L’individu est sujet du roi, il lui en subordonné de manière naturel ce qui va directement contre l’idée de la souveraineté de l’individu.

•Exemple #2 Le communisme (marxisme). Il existe différentes interprétations et variations du communisme. Elles ont toutes en commun l’abolition du libre marché. Les compagnies privées n’existent plus, toutes les compagnies sont étatiques et les biens sont répartis égalitairement dans le but qu’il y ait le moins de pauvreté possible.

•Aussi, dans le communisme le bien de la communauté passe avant le bien de l’individu. Donc même s’il est vrai que les individus ont des aspirations individuelles, le rôle de l’État n’est pas d’aider les individus à accomplir leurs conceptions du bien respectives, mais de montrer aux individus qu’ils ont un rôle social pour le bien commun. Subordination de la liberté et du bien individuel pour le bien commun.

•Autrement dit l’égalité passe avant la liberté dans le communisme, contraire pour le libéralisme.

Pour les libéraux le tout = la somme de ses parties, pour les marxistes le tout est plus grand que la somme de ses parties.

Exemple #3 Le communautarisme

•Exemple de philosophie politique récente non individualiste

•Philosophe québécois Charles Taylor est un défenseur de ce mouvement.

•L’idée est que l'individu n'existe pas indépendamment de ses appartenances, qu'elles soient culturelles, ethniques, religieuses ou sociales.

•Ainsi, penser le politique au niveau individuel est une absurdité, car l’identité même de l’individu dépend de la communauté dans laquelle il vit.

Taylor défend aussi l’idée que les individus ont des droits et il valorise la liberté, mais il ne partage pas le constat qu’une communauté se fonde par les individus la composant, il pense que c’est plutôt l’inverse.

Valeur centrale #2 La liberté

•Pour les libéraux, la liberté est PRIMORDIALE.

•La société est composée de différents individus avec chacun leur conception du bien et leurs projets individuels.

•La société doit entraver LE MOINS POSSIBLE les aspirations des individus.

•Évidemment cette liberté est contrainte par les lois. Mais les lois ne doivent pas contraindre la liberté.

John Stuart Mill: Harm principle: Les gens devraient être libres de faire ce qu’ils veulent dès lors que leurs actions ne nuisent pas à autrui.

La liberté

•Différents penseurs libéraux auront différentes conceptions de la liberté, le libéralisme est très large, on retrouve des penseurs diamétralement opposés qui sont quand même libéraux.

•Exemple de désaccord sur ce qu’est la liberté : Liberté positive vs liberté négative.

•Liberté négative: La liberté est l’absence de contrainte extérieure. Si une personne n’est pas entravée à faire quelque chose par un agent extérieur, cette personne est libre de la faire

•Liberté positive: La liberté est l’absence de contrainte + la capacité de la faire.

Exemple: Une personne pauvre qui rêve d’aller en voyage au Japon n’est pas entravée de le faire (donc possède la liberté negative de le faire), mais elle ne peut pas le faire, car elle n’en a pas les moyens (ainsi elle ne possède pas la liberté positive de le faire).

Liberté positive vs liberté négative

•En général, les libéraux de gauche économique vont concevoir la liberté comme étant positive et ceux de droite la liberté comme étant négative.

•Les libéraux de droite économique (Nozick) vont dire que, demander plus d’impôt aux gens revient à brimer la liberté négative des gens qui méritent leur salaire.

•Les libéraux de gauche économique (Rawls) vont dire que la liberté négative n’est pas vraiment une liberté, car même s’il n’y a pas d’entrave extérieure le résultat est le même, en l’absence des moyens d’accomplir librement des actes, même si on n’est pas entravé on n’est pas libre.

Droit de la personne

•Ce constat que les individus sont souverains a comme conséquence qu’ils ont aussi des droits inviolables.

•« Il y a une partie de l’existence humaine qui, de nécessité, reste individuelle et indépendante, et qui est de droit hors de toute compétence sociale. La souveraineté (de l’état) n’existe que d’une manière limitée et relative. Au point où commence l’indépendance de l’existence individuelle, s’arrête la juridiction de cette souveraineté. Si la société franchi cette ligne, elle se rend aussi coupable que le despote. » Benjamin Constant Les principes de politique

Différence entre libéralisme (Locke) et Hobbes: Pour Hobbes, l’état est inviolable, les lois ont préséance sur tout d’une certaine manière. Pour les libéraux, les droits de la personne sont ce qui est le plus important, c’est inviolable, un état qui transgresse ces droits n’a plus de légitimité.

Libéralisme contemporain

•Au moment de création du libéralisme, liberté signifiait se distancer de la monarchie.

•Cela signifiait aussi, enlever les entraves à la libre circulation des biens et laisser les gens qui « le méritaient » devenir riche. La mondialisation de l’économie en est une conséquence.

•Aujourd’hui, le débat a un peu changé, il y a différentes interprétations du libéralisme.

•Libéralisme de droite: Retour vers le libéralisme du 17e siècle. Promouvoir libre marché, imposition basse, état le plus minimal possible (Thatcher, Reagan). Défense de la main invisible. Définition négative de la liberté

•Libéralisme de gauche: Même idée de base que chaque individu doit pouvoir accomplir sa conception du bien, mais prise de conscience des injustices naturelles et valorisation d’un état fort pour valoriser l’égalité des chances. Définition positive de la liberté (Québec Solidaire)

Autres options que le libéralisme

•Théories du droit divin: Il existe des personnes qui incarnent la volonté de Dieu (plus souvent c’était une personne plutôt que plusieurs), puis ils ont le pouvoir.

•Ce qui justifie leur pouvoir est l’appuie de Dieu

• Fascisme: Difficile à définir, un système politique autoritaire ultra nationaliste.

•Les fascistes sont opposés à l’idée des droits individuels, ils sont donc forcément opposés au libéralisme

•Communisme: Difficile à définir aussi. Système politique dans lequel les moyens de production appartiennent à la communauté. Pas une seule sorte de communisme, différentes options possibles.

•Le communisme a émergé en réponse au libéralisme et aux inégalités dans les usines au 19e siècle.

•Anarchisme: Proche du communisme, système critique du libéralisme. Organisation sociale sans élus et gouvernement, généralement les décisions sont prises par démocratie directe pour chacune des petites communautés. Rejet de la centralisation du pouvoir.

Différences entre Rawls et communisme

•Rawls remarque les mêmes injustices que les communistes, mais propose une solution différente

•- Rawls: Haussons les impôts et les taxes afin d’offrir plus de services sociaux dans le but d’atteindre l’égalité des chances

•-Marx/communistes: Abolissons le libre marché et la propriété privée. C’est impossible de réguler le marché afin qu’il soit juste. Dans le principe même de libre marché il y a une injustice indépassable. Il faut totalement repenser l’économie.

•Si on n’abolit pas le libre marché, les prolétaires, ceux qui ne détiennent pas les moyens de production, les ouvriers, vont toujours aliéner leur temps pour subvenir à leurs besoin. Et le fruit de leur travail servira leurs patrons et non eux-mêmes.

Comparaison entre Nozick et Rawls

•Les libertariens partent du même constat général que Rawls ou Mill: la liberté est centrale, les individus ont des droits individuels.

•Conception du libéralisme diamétralement opposée à celle de Rawls.

•Pour Rawls: La justice implique un gouvernement fort qui lutte contre les injustices naturelles et sociales. Haut taux d’imposition, beaucoup de services sociaux, etc. Vise l’égalité des chances.

•Pour Nozick: Le gouvernement doit être minimal. Il doit assurer les droits fondamentaux des individus, s’assurer que les transactions ne soient pas frauduleuses, mais ne pas intervenir au-delà de cela.

Il existe des libertariens de gauche (pas sûr que je comprenne leurs théories, mais je sais qu’ils existent)

•Pour Rawls, on ne mérite pas nos talents, la famille dans laquelle on naît, nos attributs naturels, etc. C’est arbitraire, aléatoire que monsieur X ait tel talent et ait des parents riches et que madame Y n’ait pas tel talent et ait des parents pauvres.

•Rawls appelle cela la loterie naturelle et il pense qu’une société juste doit essayer de combattre cette loterie naturelle en mettant de l’avant des institutions qui font en sorte qu’être désavantagé l’est le moins possible

•Nozick rejette cette approche. Il ne dit pas qu’on mérite nos talents ou la famille dans laquelle on naît, il approche le problème différemment. Il dit que les talents des individus leurs appartiennent. Autrement dit, le droit à la propriété de soi est plus important que combattre les inégalités naturelles. Pour Nozick, c’est ni juste ni injuste d’une certaine façon avoir des talents, c’est comme ça c’est tout.

Alors que Rawls pense que vu que la loterie naturelle est arbitraire, on peut considérer comme si le fruit des talents des individus appartient à la collectivité.

Théorie de la justice de Nozick

Nozick cherche à établir des règles justes sur comment les individus peuvent transiger. Si les règles justes sont respectées et bien appliquées, alors NÉCESSAIREMENT, le résultat produit sera juste.

C’est ce qu’on appelle une théorie de la justice procédurale.

Nous avons besoin de règles dans 3 cas

#1 Comment acquérir légitimement un bien?

#2 Comment transiger légitimement un bien?

#3 Que faire dans les cas où les 2 premières règles sont enfreintes?

•Principe #1: Principe de la juste acquisition: Si un bien n’appartient à personne, on peut se l’approprier (sauf si ça affecte négativement le bien-être d’autrui). Suite à la juste appropriation d’un bien, ce bien est la propriété de la personne, il a droit à ce bien et la loi protège son droit à la propriété

•Principe #2 Principe de la juste transmission: Pour qu’une transaction soit juste il faut que 2 conditions soient rassemblées. #1 les propriétaires des objets doivent légitimement posséder les biens transigés #2 la transaction doit être volontaire. Si on respecte ces 2 principes, les transactions de biens sont toujours légitimes.

Principe #3 Principe de justice réparatoire: Celui qui subit une injustice (selon la définition de la justice de Nozick), a droit d’être dédommagé. Par exemple: vol, fraude, etc.

Exemple de Wilt Chamberlain

•Exemple qui cherche à montrer les faiblesses des théories qui défendent la redistribution des richesses. Plus précisément que ces théories sont incompatibles avec la liberté individuelle

• Wilt Chamberlain = joueur de basket le plus populaire au moment où Nozick écrit son livre en 1974

•Nozick nous demande d’imaginer un État où il y a un système de répartition de la richesse juste. Par exemple, un système qui adopte la théorie de Rawls. Il appelle cette situation D1

Il nous demande ensuite d’imaginer un scénario où Wilt Chamberlain négocie un contrat où le prix des billets pour aller voir jouer son équipe est haussé de 0,25$ et que cet argent lui soit versé. Imaginons qu’un million de partisans soient allés voir jouer son équipe en sachant que le billet coûte 0.25$ de plus et que l’argent supplémentaire va directement dans les poches de Will. Cela impliquerait que Wilt ait 250 000$ qui lui appartient. Nozick appelle cette situation D2.

•Évidemment, D2 n’est plus guidé par le principe de justice social défendu en D1, mais malgré tout, nous dit Nozick, D2 est incontestablement juste! Si D1 était un état initial juste et que c’est par un échange libre et consentant de biens que nous sommes arrivés à D2, comment D2 peut-il être injuste?

•Autrement dit, selon Nozick, par le fait que les fans possèdent le fruit de leur richesse et qu’ils choisissent volontairement de le dépenser ainsi, cela mène nécessairement à une situation juste et si l’état demande de l’argent sur ce 250 000$ à Wilt Chamberlain, c’est du vol pense Nozick.

•Pour préserver le principe de répartition des richesses de Rawls, l’état devra interférer avec la capacité que les gens auront à faire des échanges libres de leurs biens et enfreindre le principe de juste transmission des biens. Pour Nozick, cela est injuste, car l’acquisition du bien par Chamberlain est issue d’une transaction volontaire et libre sans contrainte. Contrevenir à cela consiste à contrevenir à la liberté individuelle.

L’économie pour les libertariens (résumé)

•Le libre marché est laissé à lui-même.

•L’État impose les gens à taux très faible (payer policiers et routes)

•Presque tout est privé (hôpitaux, école, etc.)

•Les citoyens qui sont libres peuvent faire les transactions qu’ils veulent sans entraves (tant qu’elles respectent les principes de Nozick)

•C’est aux citoyens d’aider les autres par eux-mêmes avec l’argent qu’ils ont en plus. Ce n’est pas le rôle de l’État de jouer à Dieu et à redistribuer la richesse (c’est même du vol)

Économie qui met peu d’entrave aux entrepreneurs, aux entreprises.

Deux conceptions de la liberté (répétition)

•Nozick a une conception négative de la liberté.

•Liberté négative = X est libre si X n’a pas de contrainte l’empêchant de faire ce qu’il veut faire

•Rawls a une conception positive de la liberté

•Liberté positive = X est libre s’il a les moyens d’accomplir ce qu’il veut faire

•Prenons un exemple: quelqu’un qui naît dans un milieu populaire, qui n’a pas d’étude et qui a dû aller travailler à 16 ans sans quoi il n’avait plus d’endroit où vivre. Cette personne désir faire le tour du monde.

•Nozick dira: Il est libre de le faire, personne ne le contraint à ne pas le faire.

Rawls dira: Il n’est pas libre, car il n’a pas les moyens pour réaliser son objectif. Le fait que personne ne l’empêche directement de voyager ne change en rien le résultat: Il ne peut pas faire ce qu’il souhaite. On pourrait dire que pour Rawls, l’inégalité des chances peut souvent agir à titre de contrainte.

Les libertariens au-delà de l’économie

•Le principe directeur du libertarisme est que l’État doit être petit et qu’on doit valoriser la liberté individuelle, en découle:

•Pro libre échange

•Contre conservatisme social

•Contre interventionnisme militaire

•Contre subventions (par exemple, aux petites entreprises ou pour avoir une équipe sportive)

•Pro liberté religieuse

Emmanuel Kant

•Premier philosophe qu’on dit contemporain. Très difficile à lire.

•Avait un horaire quotidien régulier qui n’a que changé 2 fois (Rousseau et révolution française)

•Il a TOTALEMENT révolutionné la philosophie

•C’est, selon moi, le plus grand philosophe de l’histoire.

•Son éthique est encore enseignée aujourd’hui, son épistémologie a COMPLÈTEMENT changé la philo, son esthétique est brillante, sa philo politique est moins influente et originale, mais intéressante quand même.

Son livre Critique de la raison pure (1781) contient des idées qui ont influencé environ tous les philosophes du 19e siècle. Le mouvement de l’idéalisme allemand n’existerait pas sans Kant.

La morale de Kant

•Kant et Bentham ont écrit environ en même temps (les années 1780)

•Mill a lu Kant et l’a critiqué.

•La morale de Kant est une morale où les conséquences des actions n’ont pas d’importance.

•C’est l’acte lui-vmême qui est bon ou mauvais, peu importe ses conséquences.

La théorie morale que Kant a créé sera appelée, après la mort de Kant, la déontologie.

L’éthique déontologique

•Les théories morales déontologiques sont une des 3 grandes familles de théorie morale avec l’utilitarisme et l’éthique de la vertu.

•Qu’est-ce qu’une théorie morale déontologique?

•- La qualité morale d’un acte se trouve dans l’acte lui-même pas dans les conséquences.

•- Il existe certains devoirs moraux/certains droits inaliénables peu importe les conséquences.

•- La valeur morale d’un acte est jugée selon sa conformité au devoir

- Le cœur de la moralité se trouve dans l’autonomie/la liberté des agents moraux qui décident (ou non) d’agir selon leur devoir

Impératif catégorique et impératif hypothétique

•Selon Kant, il existe 2 formes « d’impératifs »

•Un impératif est quelque chose qu’on doit faire.

•Impératif hypothétique: Quelque chose qu’on doit faire en vue d’une fin

•Impératif catégorique: Quelque chose qu’on doit faire en toute circonstance, sans condition, non pas en vue d’une fin, mais en soi.

•Exemples: Si je veux aller à Québec, je devrai prendre la 20.

•Si je veux courir un 10km en moins de 34 minutes, je devrai m’entraîner avec rigueur

•Si le bien-être de tout être sensible est moralement important, je ne devrais pas manger de viande.

•L’impératif hypothétique ne peut pas fonder la moralité, car il est conditionnel à une fin et on n’est pas obligé d’accepter cette fin, pense Kant.

•La question est: Pourquoi cette fin et pas n’importe quelle autre?

•L’utilitarisme, par exemple, pose le bonheur comme étant une fin désirable. Mais il n’y a pas de justification rationnelle à cela pense Kant, si on rejette le bonheur comme fin désirable, alors on peut rejeter l’utilitarisme.

•Kant pense que la « loi morale » doit avoir une forme absolue, pas dépendante d’une fin qui, elle, n’est pas justifiée rationnellement.

•La moralité se base donc sur l’impératif catégorique, quelque chose qu’on doit faire en soi, pas en vertu d’une fin autre.

La bonne volonté

•Comment trouver le contenu de l’impératif catégorique?

•Kant parle d’éthique dans 2 livres

•#1 Fondements de la métaphysique des mœurs

•#2 Critique de la raison pratique

•Première phrase des FDLMDM: « De tout ce qu’il est possible de concevoir dans le monde, et même en général hors du monde, il n’est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n’est seulement une bonne volonté » p.57

•« Ce ne sont pas ses œuvres ou ses succès, ce n’est pas son aptitude à atteindre tel ou tel but proposé, c’est seulement le vouloir; c’est-à-dire que c’est en soi qu’elle est bonne ».

Qu’est-ce qui rend une volonté « bonne »?

•Une bonne volonté = une volonté qui agit par devoir. C’est juste le fait de vouloir bien faire (sans forcément savoir c’est quoi bien faire).

•Kant postule le libre arbitre sans le prouver, car sans cela rien ne peut être bon ou mauvais et on ne peut pas juger de la qualité de la volonté.

•Quelque chose qui est « bon en soi » signifie que cette chose est bonne indépendamment de ses effets, de son utilité.

•Kant dit de la bonne volonté que même si une personne était toute seule sur terre, que ses actions n’avaient aucune conséquence, la bonne volonté de cette personne « n’en brillerait pas moins ».

•La valeur de la bonne volonté est inconditionnelle, s’autosuffit.

•Le fondement de la morale de Kant se trouve donc dans cette bonne volonté identifiée comme seule chose ayant une valeur intrinsèque.

Agir par devoir

Pour Kant il ne suffit pas de bien agir, il faut bien agir pour les bonnes raisons (donc par devoir).

Agir par devoir

Agir dans le but de bien faire

- Agir par respect de la loi morale

- Il faut que la cause de l’action soit la loi morale

Agir par inclination

-Agir dans son intérêt personnel

-Agir selon ses désirs, ses émotions

Le contenue de la bonne volonté

•C’est bien beau dire que la seule chose bonne en soi = la bonne volonté, mais si on ne sait pas vers quoi orienter sa bonne volonté ça ne nous aide pas à savoir comment agir.

•Comment trouver vers quoi orienter sa volonté si la seule chose qui est bonne en soi est la volonté?

•Les utilitaristes diraient: Vers le bien-être de tous les êtres sensibles!

•Kant ne voit pas le bonheur comme un bon guide pour la bonne volonté.

Kant est d’accord pour dire qu’environ tout le monde désire le bonheur, mais ce fait n’implique pas que c’est un bon guide pour la bonne volonté

Kant et le bonheur

•La raison est qu’on a déjà « l’inclination » à être heureux.

•Si on agit bien dans le but d’être heureux, ce n’est pas une action faite par devoir, par une pure bonne volonté qui veut bien agir, mais plutôt par intérêt personnel.

•Il y a cette idée chez Kant qu’on doit être « digne d’être heureux ». Il pense que pour mériter le bonheur on doit agir d’après « la loi morale ».

•Kant nous dit que la chose qu’il espère le plus est qu’il existe un Dieu qui récompense (en leur donnant du bonheur) les gens moralement bons, qu’il y ait réellement une corrélation entre qualité morale et bonheur.

Orienter notre bonne volonté

•À date on sait: La seule chose bonne en soi = bonne volonté. Une bonne volonté est bonne, car elle agit PAR devoir.

•Agir par devoir revient, pour Kant, à agir par respect de la loi morale.

•La loi morale étant la chose qu’on doit faire, connaissable purement par la raison, qui n’est pas une fin parmi d’autre, mais quelque chose qu’on doit suivre en toutes circonstances.

•« Lorsqu’il s’agit de ce qui doit être moralement bon, ce n’est pas assez qu’il y ait conformité à la loi morale, il faut encore que ce soit pour la loi morale que la chose se fasse » p.53

•La question: Mais qu’est-ce que la loi morale, quel est son contenu?

La loi morale

•Pour savoir ce qu’est la loi morale, il faut chercher vers la seule chose bonne en soi: la bonne volonté.

•Mais comment la bonne volonté peut elle-même se donner un contenu, considérant qu’elle n’en a pas?

•En l’universalisant!

•J’agis de façon immorale si je ne peux pas vouloir que les autres bonnes volontés suivent la même règle de conduite que moi.

•La loi morale est donc ce que toutes les bonnes volontés peuvent vouloir.

Impératif catégorique 1ere formulation

•L’impératif catégorique est l’autre nom donné à la loi morale

•Kant formule l’impératif catégorique ainsi: « Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. »

•

•Procédure pour atteindre des principes moraux, pas les principes eux-mêmes

•Les 3 critères que la maxime universalisée doit remplir

1: Est-ce que la maxime universalisée mène à une contradiction logique (mensonge)

2: Est-ce que la maxime universalisée mène à la destruction de l’humanité (meurtre)

3: Est-ce que la maxime universalisée va contre les intérêts fondamentaux de tout être rationnel (viol)

Impératif catégorique 2eme formulation

•« Agis de façon telle que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans toute autre, toujours en même temps comme fin, et jamais simplement comme moyen »

•L’idée: Si la bonne volonté a une valeur intrinsèque, alors tous les êtres dotés de bonnes volontés ont une valeur intrinsèque.

•Il faut donc les traiter comme des fins, des êtres autonomes avec une valeur et des intérêts.

•Exemples d’action dans lesquels la victime de l’action se fait traiter comme un moyen et pas comme une fin = non-respect du consentement, le mensonge, ne pas considérer les intérêts fondamentaux d’une autre personne, être paternaliste

Nuance importante: Il peut être moralement correct de traiter autrui comme un moyen si on le traite aussi comme une fin (exemple travail)

Comment appliquer la morale de Kant

•#1 Identifier une maxime

•Une maxime = Formule énonçant une règle de conduite

•Ex: Est-il moralement permissible de commettre un meurtre

•#2 Universaliser la maxime: Imaginons un monde dans lequel tout le monde se tuait

•#3 Appliquer les 3 règles

•#1 Est-ce que ça rend l’acte de tuer impossible: (pas directement)

•#2 Est-ce que ça détruirait l’humanité? Oui! (il resterait 1 humain en vie seulement)

•Dès que ça enfreint une des règles c’est immoral.

La masturbation pour Kant

•Kant pense que la masturbation = extrêmement immoral.

•« Que cet usage contre nature (par conséquent cet abus) des organes sexuels soit une violation du devoir envers soi-même, et même un des plus grands manquements à la moralité. » Doctrine de la vertu

•« Cette preuve [de l’immoralité de se masturber] se fonde sans doute sur ce que l’homme rejette ainsi (avec dédain) sa personnalité, en se servant de lui-même comme d’un moyen pour satisfaire un appétit brutal ». Ibid

Évidemment, le fait de dire de la masturbation que c’est un « appétit brutal » est un présupposé puritain.

La déontologie contemporaine

•W.D. Ross (1877-1971)

•C’est dans son livre « The right and the good », et plus précisément dans le deuxième chapitre intitulé « What make right acts right », que Ross développe sa théorie morale

•Il pense comme Kant qu’il existe des droits indépendants des conséquences.

•Cependant, il pense que la procédure pour savoir quels sont ces droits n’est pas l’impératif catégorique.

L’intuition comme moyen d’accès aux principes moraux

•Pour Ross, c’est notre intuition qui permet de savoir quels sont les droits/principes moraux ayant une valeur intrinsèque

•Il compare les principes moraux aux axiomes mathématiques.

• Un peu comme on en vient graduellement à croire en la vérité de « 2 + 2 = 4 » en voyant que si on a deux paires de deux roches, alors nécessairement il y en aura quatre, on voit par l’expérience qu’il est bon de tenir ses promesses, puis quand on acquiert la capacité de penser en termes généraux on en vient à comprendre que respecter ses promesses est un principe moral/un droit valide.

Par nos intuitions, on peut connaître une quantité importante de principes moraux. Il va lui-même en faire une liste.

Devoirs « prima facile » et conflits de devoirs

•Pour Kant, si un principe passe ou échoue le test de l’IC, ce principe est bon ou mauvais en TOUTES circonstances. On ne peut JAMAIS légitimement fléchir sur un principe moral. (Ex nazi)

•Pour Ross, tous les principes moraux sont valables, mais en cas de conflit de devoir, il est possible de ne pas appliquer un devoir.

•Par exemple: Dans la situation du nazi, pour Ross, le devoir de bienveillance ou de non malfaisance est plus important que celui de ne pas mentir.

Les devoirs pour Ross sont « prima facie ». Ce que ça signifie est qu’ils sont toujours valables (on a toujours de bonnes raisons de ne pas mentir), mais parfois ils peuvent être « battus » par un autre principe plus important dans cette situation.

Les conflits de devoir

•La question des conflits de devoir est un GRAVE problème pour Kant. Vu que les principes moraux sont toujours valables, une situation où on ne peut pas ne pas enfreindre un devoir est difficile à résoudre.

•Pour Ross, en cas de conflits de devoir il faut étudier la situation: « du mieux que l’on peut jusqu’à ce que l’on forme une opinion réfléchie (ce n’est jamais plus) et que dans ces circonstances un des devoirs outrepasse les autres » .

Pour savoir quel principe moral est plus fort dans une situation donnée, il faut se baser sur notre intuition. Il n’y a pas de vérité absolue dans ces situations, il faut y aller avec le « gros bon sens ».

Avantages du déontologisme

•Théorie facile à appliquer: Il faut simplement respecter les principes moraux.

•Pas besoin de deviner les conséquences des actions pour savoir si les actions sont bonnes ou mauvaises, ça enlève une difficulté.

•Permet d’accomoder l’intuition que certaines choses ne se font pas peu importe les circonstances. (la fin ne justifie PAS TOUS les moyens)

•Permet d’accorder une valeur intrinsèque à certaines valeurs généralement considérées comme importantes comme la liberté, l’égalité et l’authenticité (ce que les conséquentialistes ne peuvent pas faire)

•La version de Ross a possiblement moins d’implications contre intuitives que l’utilitarisme (racisme généralisé, cas du médecin, machine à plaisir)

•Exemple de la tasse de Tom Regan a un attrait pour certains.

Objections au déontologisme

•Kant:

•#1 Trop rigide.

•#2 Les conflits de devoir

•#3 Implications contre intuitives (masturbation)

•#4 Ne pas considérer les conséquences est bizarre

•Ross:

•Répond assez bien aux 4 objections qu’on peut faire à Kant

•#1 Difficile de savoir quels principes/devoirs doivent être sur la liste

•#2 Le problème du désaccord intuitif

•#3 Il règle les conflits de devoir d’une manière moyennement satisfaisante

•#4 Une théorie morale devrait nous aider dans les cas moralement difficiles, pas dans les cas évidents. La théorie de Ross nous aide moyen dans ces cas. Elle est donc un peu triviale/inutile

•#5 Pourquoi ne pas simplement être utilitariste de la règle? Bien-être meilleur fondement qu’intuition

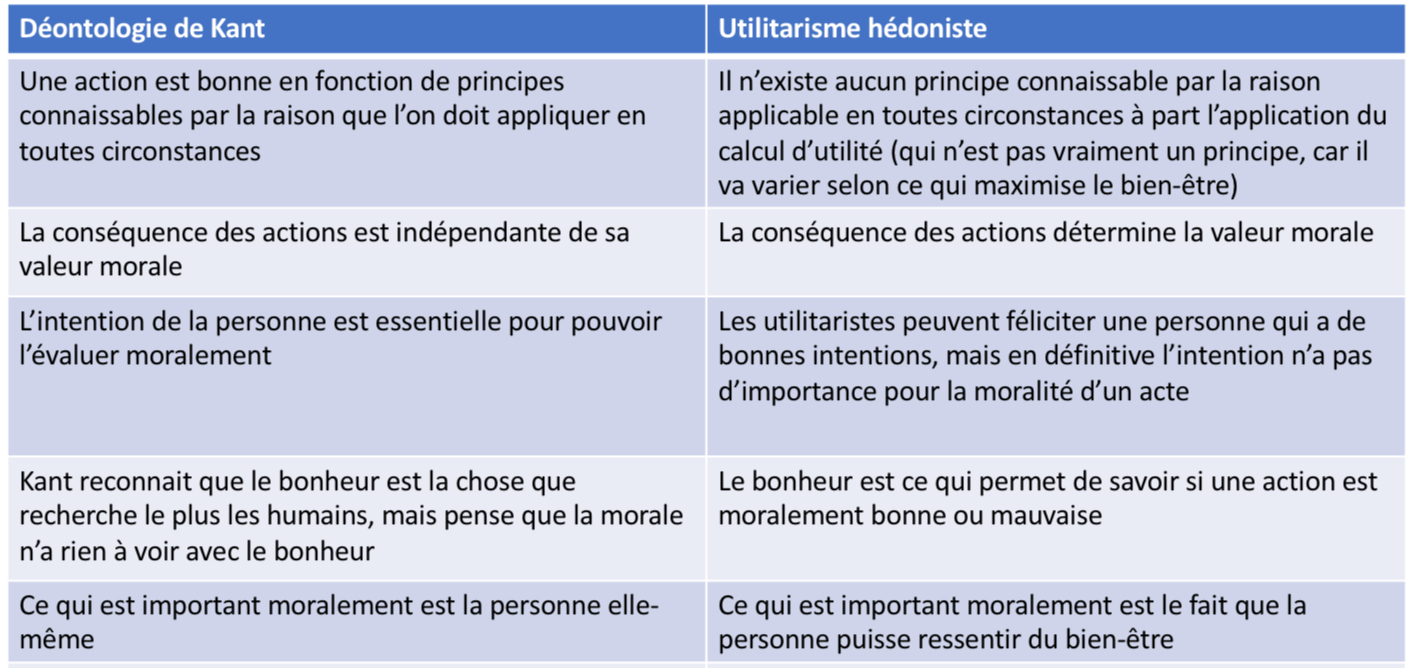

Différences entre l’utilitarisme et la déontologie