Humanbio 2-Karteikarten | Quizlet

1/75

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |

|---|

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

76 Terms

Neuronen

Nervenzellen

Periphere

Ausserhalb des ZNS

Gliazellen

Die verschiedenen Arten von Gliazellen haben viele Funktionen:

- Sie stützen die Neuronen und schützen sie vor Schadstoffen, indem sie den Stofftransport von den Blutkapillaren zu den Neuronen kontrollieren

- Sie bilden die Myelinhülle um die Axone

- Sind über Botenstoffe an der Erregungsleitung und Verarbeitung beteiligt

- Spielen eine entscheidende Rolle in der Entwicklung des Nervensystems im Embryo und nach Beschädigung von Axonen.

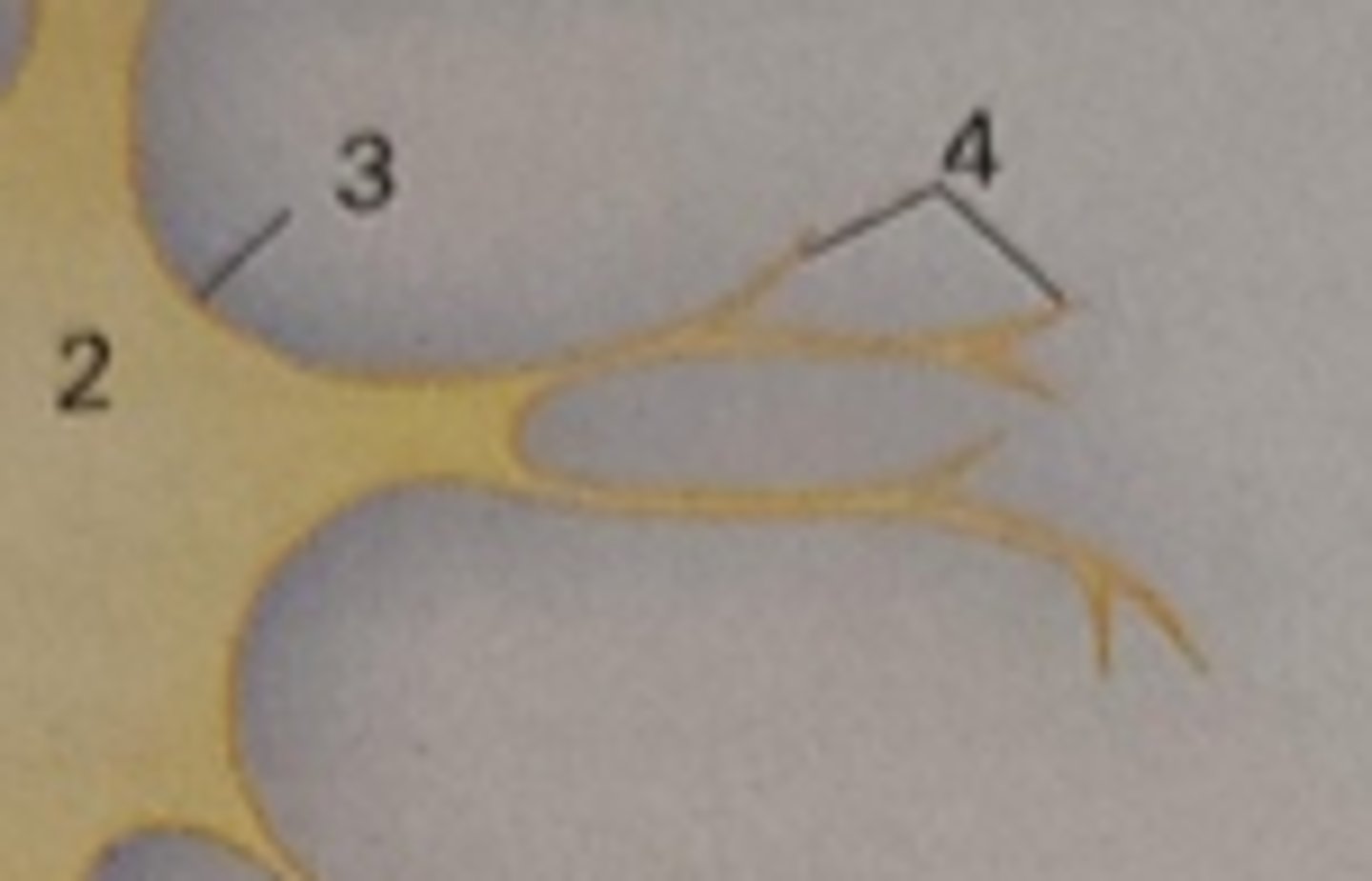

Dendriten

leiten nervöse Erregungen zum Zellkörper

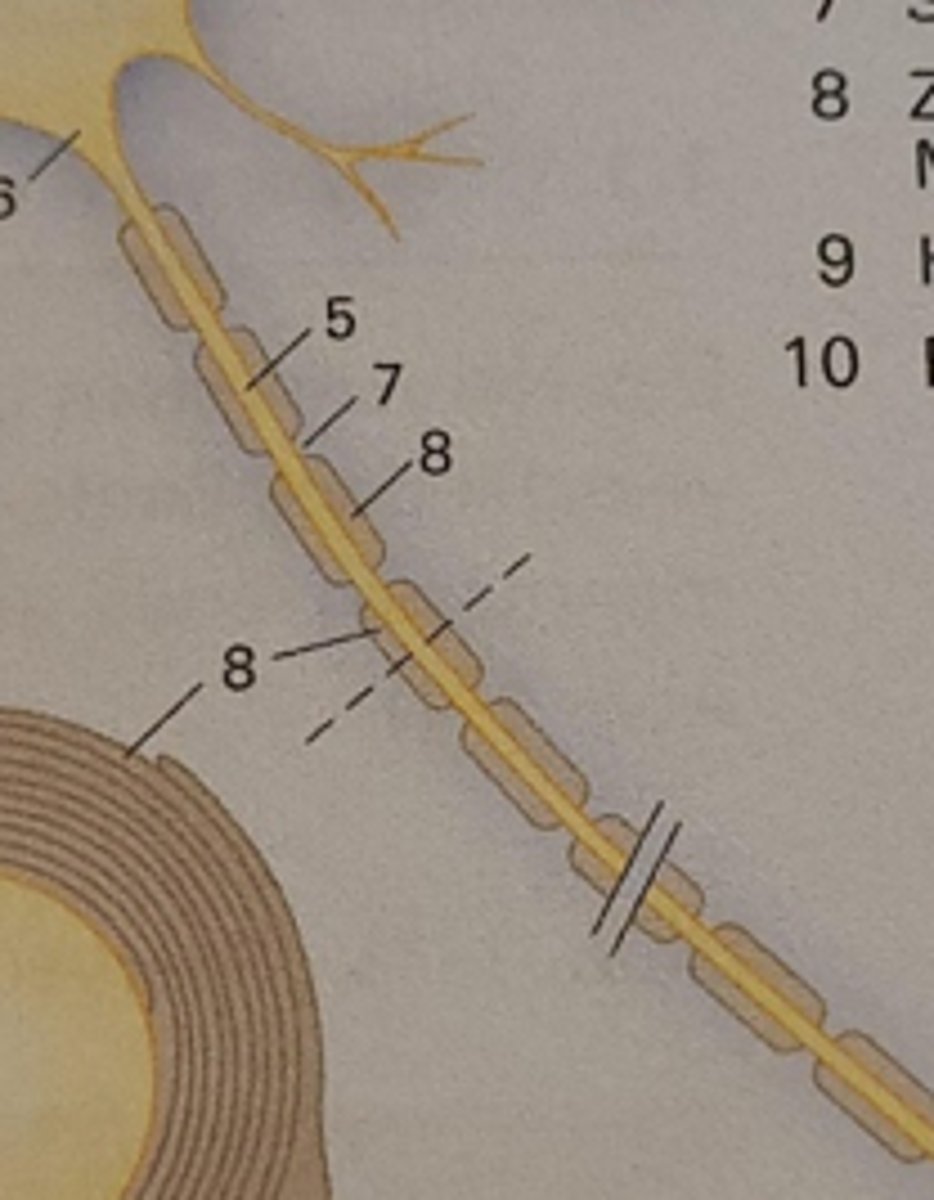

Axon

leitet Erregungen vom Zellkörper weg zur folgenden Zelle

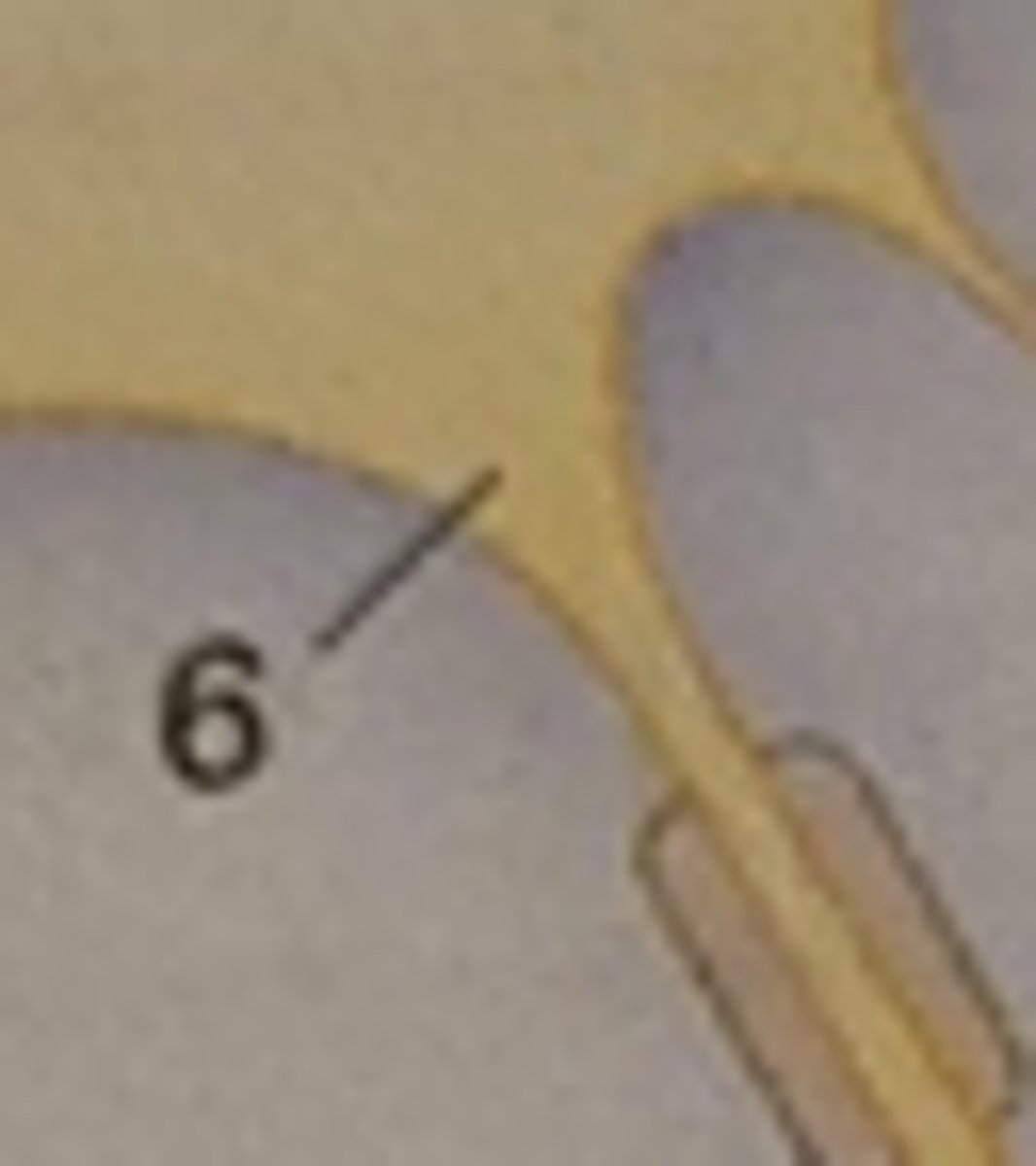

Axonhügel

Bereich, dem das Axon entspringt.

Endknöpfchen

Hier wird die Erregung vom Axon an die Dendriten eines anderen Neurons, oder an eine andere Zelle (z.B. Muskelfaser) weitergegeben

Synapse

Sprungstelle, die die Erregung dabei überwinden muss

Myelinhülle

Sie besteht aus Lipiden und Proteinen und bildet zusammen mit dem Axon die Nervenfaser

ZNS

Gehirn + Rückenmark

graue Substanz

Neuronen + Gliazellen

weisse Substanz

Axone mit Myelinhüllen

Nerven

sind in der Periphere. enthalten Blutgefässe und sind von einer Bindegewebshülle umgeben

Membranpotential

elektrische Spannung zwischen innen und aussen

Ruhepotential

Membranpotential der ruhenden Nervenzelle (-70mV)

Ionenkanäle

Ionenkanäle sind Proteintunnel, die nur eine Art von Ion durch die Membran passieren lassen

Ionenpumpen

sind Membranproteine die Ionen gegen das Konzentrationsgefälle schleusen. Die Dazu notwendige Energie erhält sie durch die Spaltung von ATP zu ADP+P

Voraussetzungen für Erregbarkeit

- Die selektive Durchlässigkeit der Membran und die aktive Leistung der Natrium-Kalium-Pumpe (Ionenpumpe), die das Ruhepotential aufrechterhält.

- Veränderung der Membrandurchlässigkeit durch Reize und Botenstoffe. Da auch die Ionenkanäle und -pumpen davon betroffen sind, ändert sich durch diese auch das Membranpotential

Sinneszellen

spezialisierte Nervenzellen, die ebenfalls einen Zellkörper und ein Axon besitzen. Sie wandeln Reize in nervöse Erregungen um

depolarisiert

Membranpotential liegt bei Null

überschwellig

Reize die so stark sind, dass am Axonhügel Aktionspotentiale gebildet werden

Refraktärzeit

Nach Auf- und Abbau des Aktionspotentials können die Natrium Kanäle für einige Millisekunden nicht mehr geöffnet werden

Frequenz der Aktionspotenziale

Steigt mit Reizstärke

Amplitude

Höhe des Membranpotentials

Ausgleichsströme

Wird ein Aktionspotential am Axonhügel gebildet, liegt ihm gegenüber ein gegensätzlich geladener Schnürring. Diese entgegengesetzten Ladungen sind so nah nebeneinander, dass Ausgleichsströme fliessen

Transmitter

Stoffe, die in Vesikeln zur postsynaptischen Membran (PSM) gelangen um die Synapse zu überqueren

Acetylcholin (Transmitter)

wird für motorisierende Neuronen und Muskelfasern, sowie die Synapsen des Vegetativen Nervensystems benutzt wird

Dopamin (Transmitter)

Löst Glücksgefühle im Gehirn aus

Glutamat (Transmitter)

Erregender Transmitter des ZNS

Glycin (Transmitter)

Hemmender Transmitter des ZNS

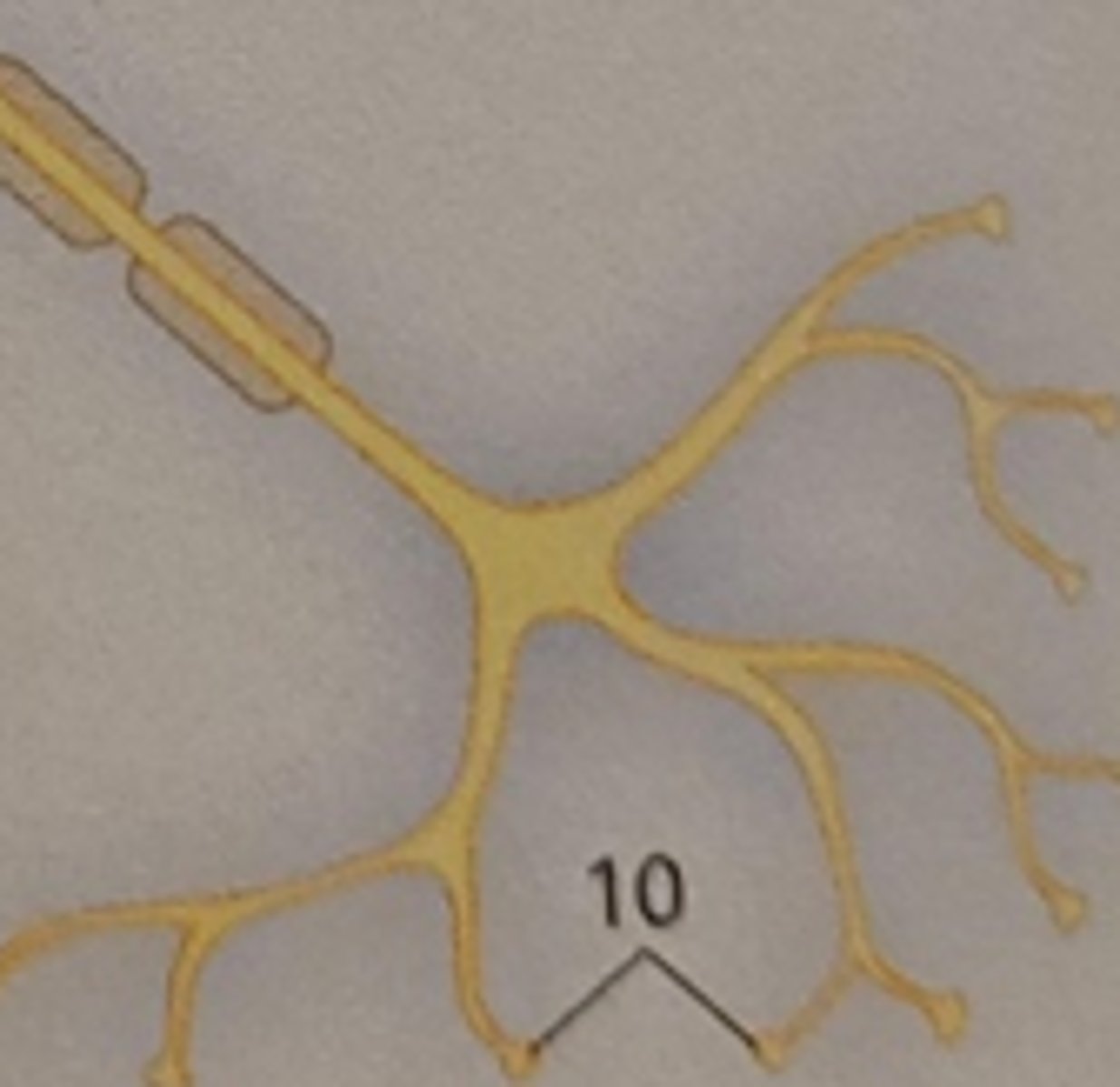

motorische Endplatte

Jedes Axon eines Motoneurons verzweigt sich in viele Äste. Jeder Ast versorgt eine Muskelfaser. Jeder Ast verzweigt sich nochmals in mehrere Endknöpfchen. Diese bilden zusammen mit der PSM (Post synaptische Membran) der Muskelfaser die motorische Endplatte.

räumliche Summation

Wenn mehrere Synapsen gleichzeitig auf eine Empfängerzelle feuern, summieren sich ihre Potentialänderungen

zeitliche Summation

Wenn eine Synapse kurz nacheinander mehrere Potentialänderungen abfeuert, summieren sich die Potentialänderungen

Afferent

herbeitragend

Efferent

hinausführend

peripheres NS

umfasst die Nerven, die das ZNS mit den Organen verbindet.

- Sensorische Nervenfasern führen von den Sinneszellen zum ZNS und sind afferent.

- Motorische Nervenfasern führen vom ZNS zu den Muskeln und sin efferent.

animalisches NS

führt Bewegungen aus, die das Gehirn bewusst steuert. D.h. Das Grosshirn nimmt etwas bewusst wahr und befiehlt, was geschehen soll. Die Skelettmuskeln unterstehen dem animalischen NS.

vegetatives NS

Ihm unterstehen die meisten inneren Organe. Das vegetative NS arbeitet eng mit dem Hormonsystem zusammen.

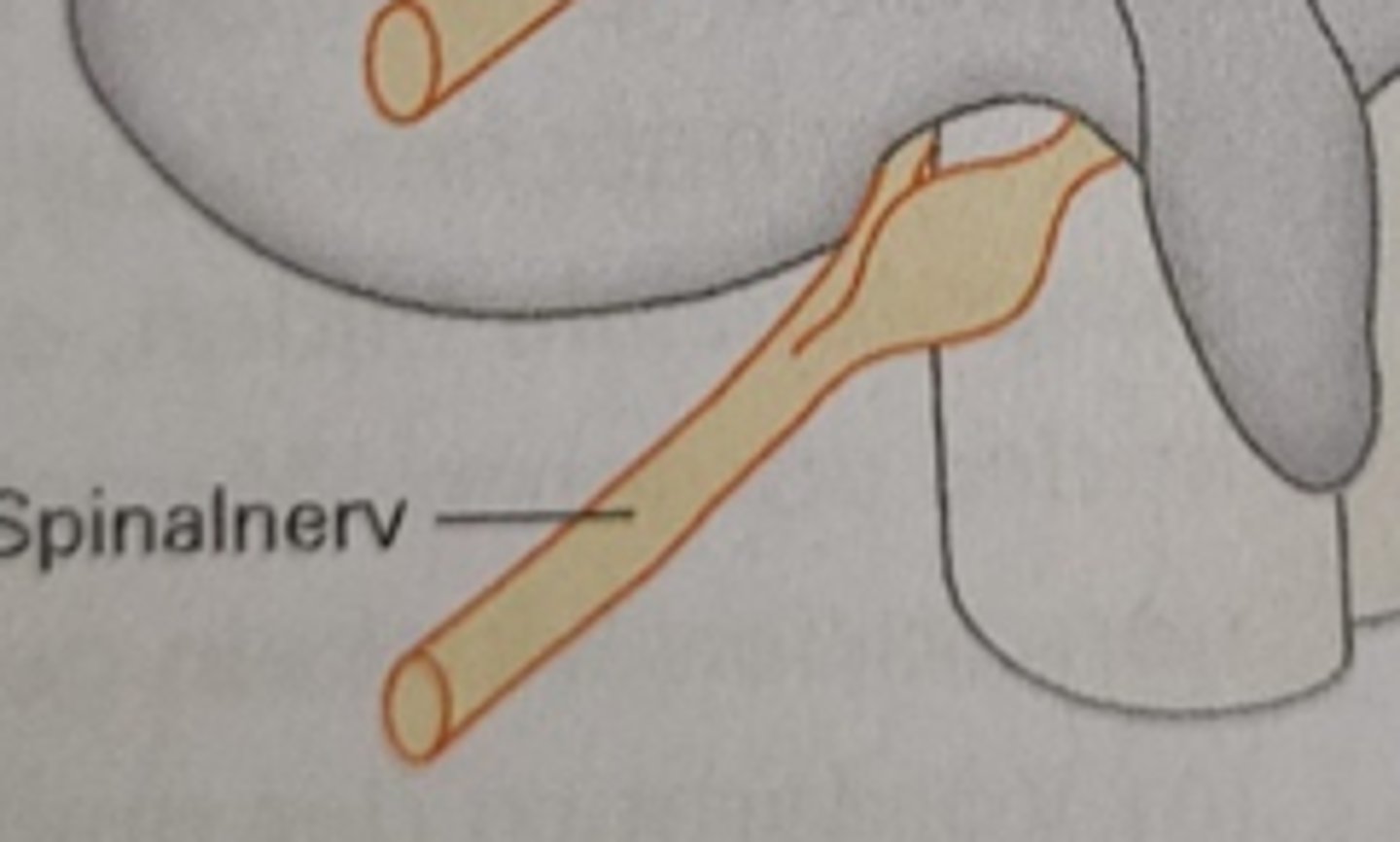

Spinalnerv

besitzt eine hintere und eine vordere Wurzel.

- In der hinteren Wurzel kommen sie Meldungen der sensorischen Neuronen ins Rückenmark.

- In der vorderen Wurzel werden durch die motorischen Neuronen Befehle zu den Muskeln geleitet.

Schaltneuronen

Nervenzellen, die zwischen sensorischen (afferenten) und motorischen (efferenten) Neuronen vermitteln und die Informationsverarbeitung im zentralen Nervensystem (ZNS) übernehmen

Reflexbogen

Bei einem Reflex wird die Erregung, die in der Sinneszelle entsteht, direkt auf ein motorisches Neuron übertragen und zum entsprechenden Organ geführt

Eigenreflexe

Reflexe wie der Kniescheibensehnenreflex, bei denen der Sensor im reagierenden Muskel liegt

Fremdreflex

Wenn Sensor und Erfolgsorgan an verschiedenen Orten liegen

Sympathikus

Die Gliazellen erhalten die Befehle vom Rückenmark und leiten sie über ihre Axone zum Erfolgsorgan weiter

Parasympathikus

Die Ganglien liegen im Körper verstreut, meist in der Nähe des Erfolgsorgans. Sie erhalten Ihre Befehle vom Hirnnerv X (Vagus) oder über Fasern aus dem untersten Teil des RM

Sympathikus Wirkung

erhöht die unmittelbare Leistung des Körpers nach aussen bei einer Stressreaktion.

Parasympathikus Wirkung

fördert die Regeneration und den Aufbau von Reserven.

Chemosensoren

Auf der Zunge und in der Nase reagieren auf bestimmte Moleküle

Photosensoren

Im Auge reagieren auf Licht

Mechanosensoren

in der Haut und im Innenohr reagieren auf Druck (Verformung)

Wärme- und Kältesensoren

reagieren auf Temperatur

Thalamus

Hier werden die sensorischen Meldungen selektioniert. Bevor sie zum Grosshirn gelangen

Grosshirn

die Interpretation der Meldungen durch den Vergleich mit früher abgespeicherten Informationen voraus. neben den sensorischen Feldern werden im Grosshirn auch die Erinnerungs- und Assoziationsfelder aktiv.

Ort der Reizeinwirkung

wenn z.B. ein Wirbel auf einen Rückenmarknerv drückt, projiziert das Gehirn den Schmerz auf das Körperteil, das mit dieser Nervenbahn verknüpft ist. Nach diesem Prinzip funktionieren auch Phantomschmerzen.

resorbiert

Aufgenommen oder rückgefüllt

Sammellinsen

sind in der Mitte dicker als am Rand und bündeln einfallende Strahlen auf einen Brennpunkt.

Zerstreuungslinsen

sind am Rand dicker als in der Mitte und zerstreuen einfallende Strahlen

Brennweite (f)

Distanz zwischen Linsenebene und Brennpunkt F. Wird in m (1/f) angegeben. Umso kürzer die Brennweite umso höher die Brechkraft (in Dioptrien, dpt).

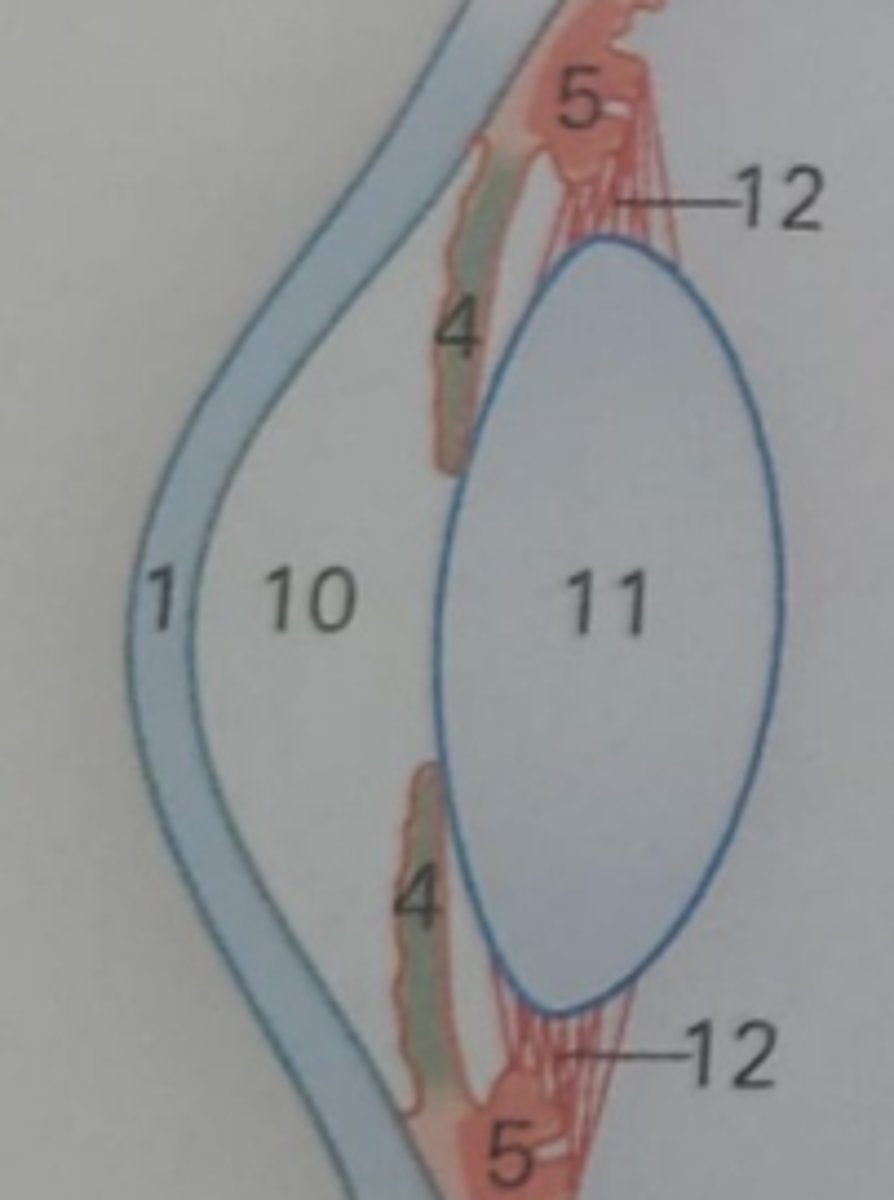

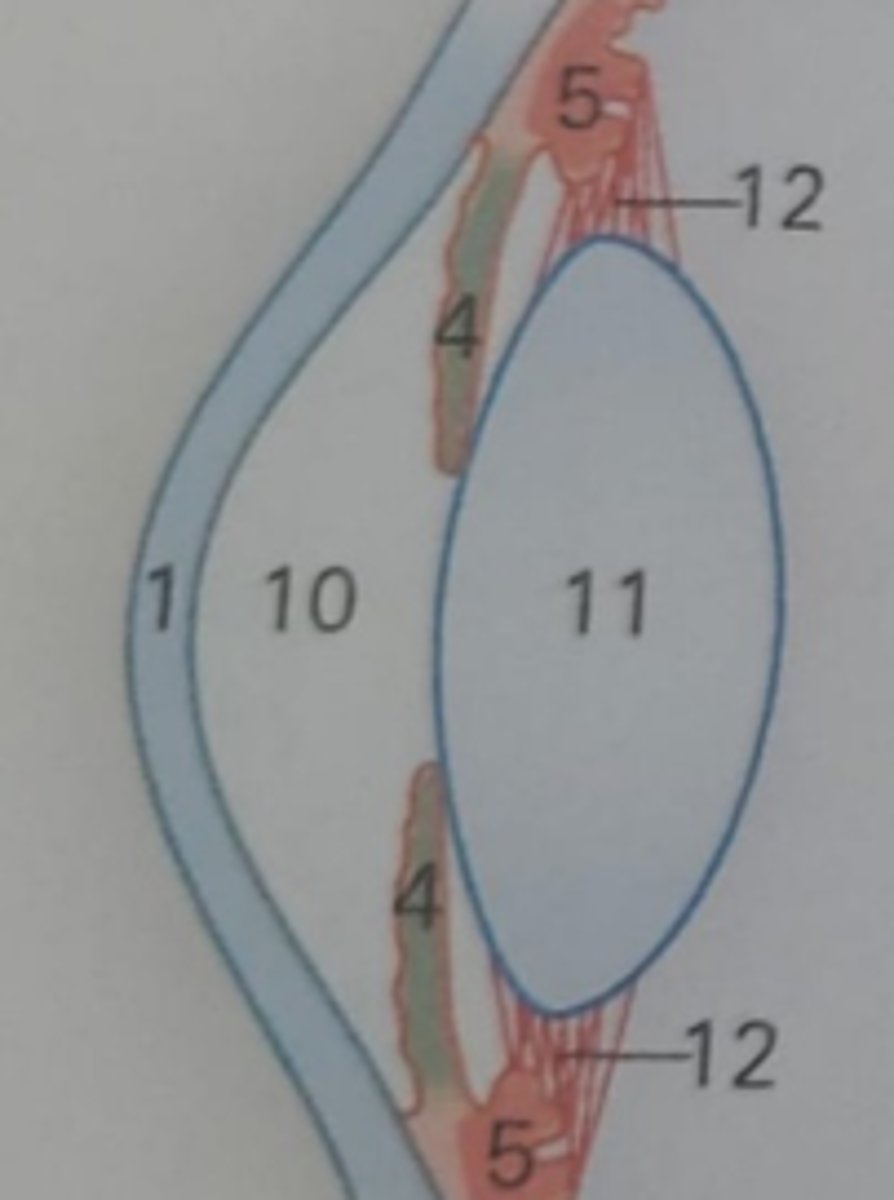

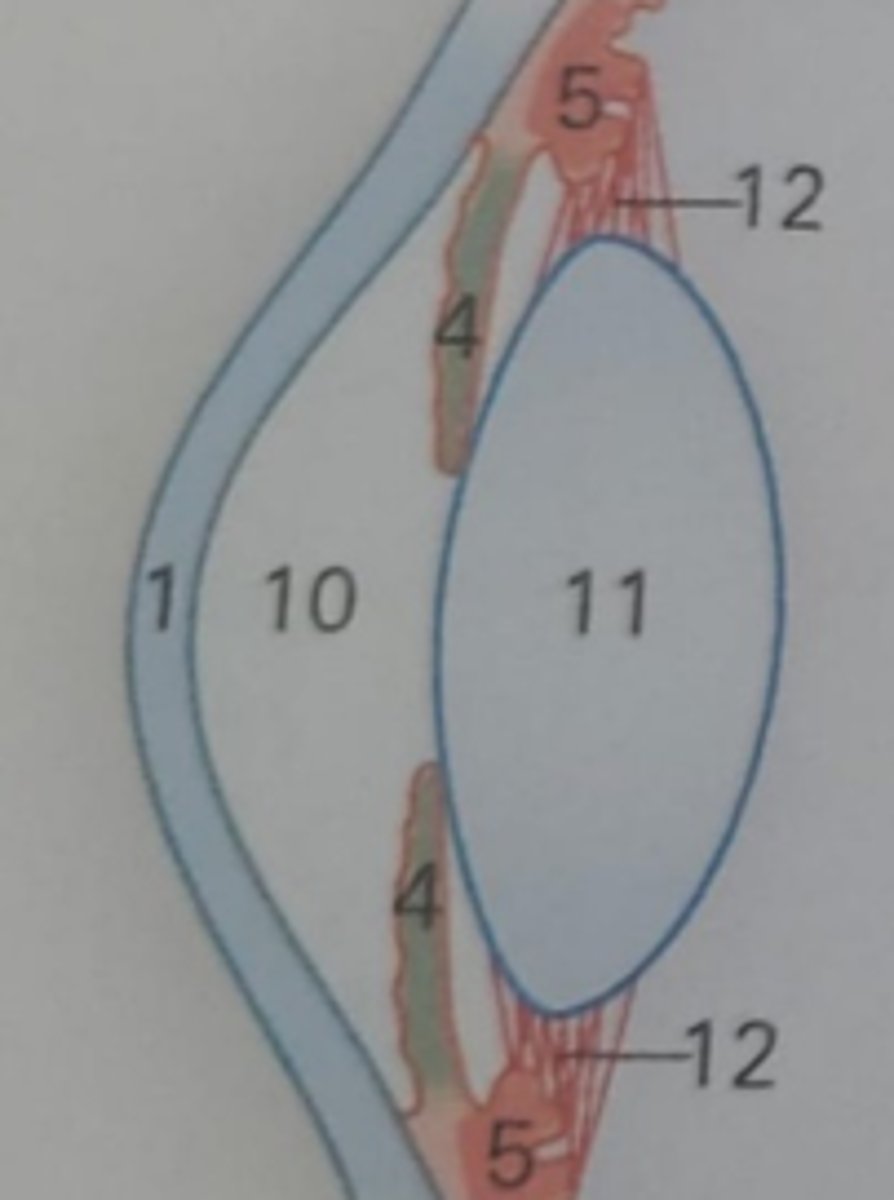

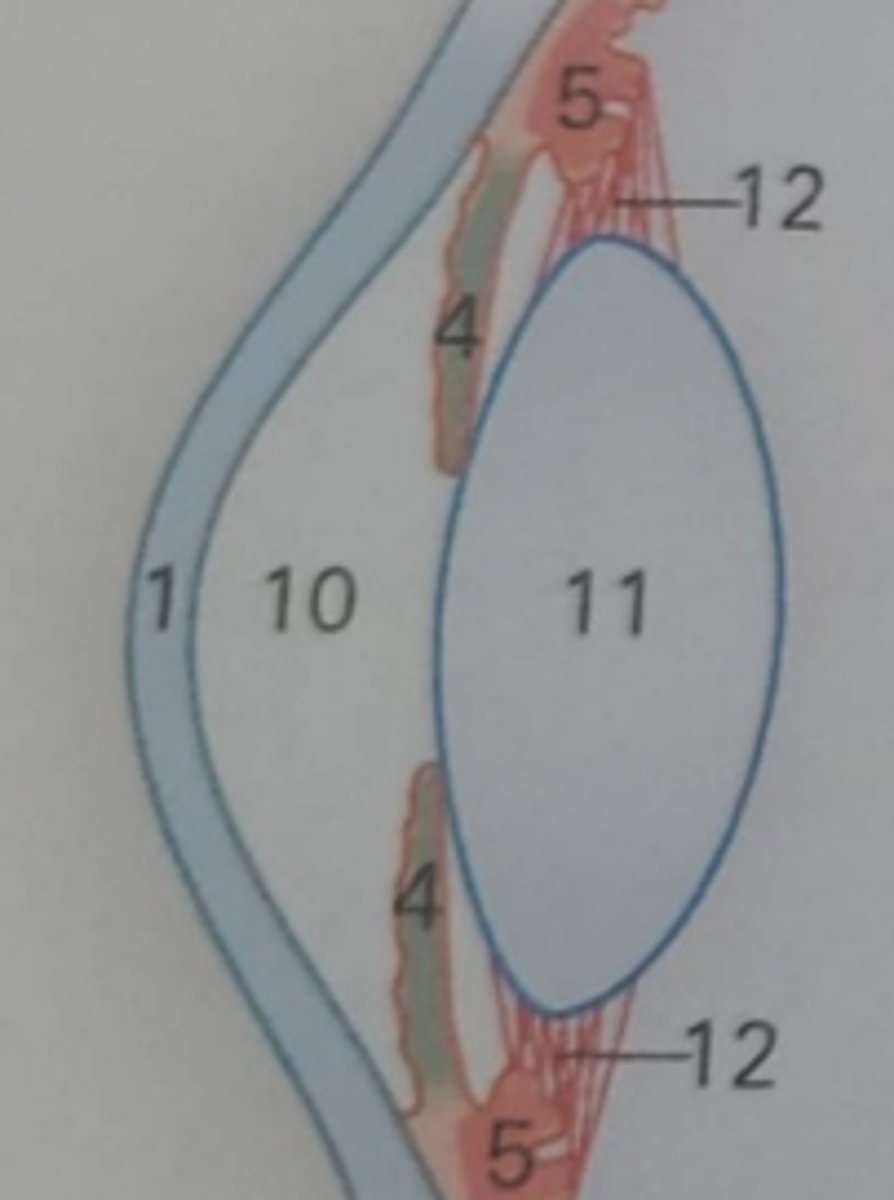

Hornhaut

besteht hauptsächlich aus Bindegewebsfasern. Wird mit Tränenflüssigkeit versorgt, benötigt also kein Blut. Flüssigkeit in der vorderen Kammer als Sammellinse (43 dpt.). Sie trägt damit zu 80% der Lichtbrechung des Auges bei. (1 in Abb)

Iris

reguliert den Lichteinfall (4 in Abb)

Linse

besteht aus elastischen Fasern und ist vorne durch ein Epithel begrenzt. Wie die Hornhaut enthält sie keine Blutgefässe (11 in Abb)

Ciliarkörper

bildet das Kammerwasser, das das in der vorderen Augenkammer ins Blut resorbiert wird (5 in Abb)

Kurzsichtigkeit

- Weit entfernte Objekte liegen auch bei maximal fernakkomodierter Linse vor der Netzhaut und das Bild ist daher unscharf.

- Die Ursache ist meist ein zu langer Augapfel.

- Kann durch Zerstreuungslinsen (negative dpt. Zahl) kompensiert werden.

Weitsichtigkeit

- Nahe Objekte liegen auch bei maximal nahnakkomodierter Linse hinter der Netzhaut und das Bild ist daher unscharf.

- Die Ursache ist meist ein zu kurzer Augapfel.

- Kann durch eine zusätzliche Sammellinse korrigiert werden

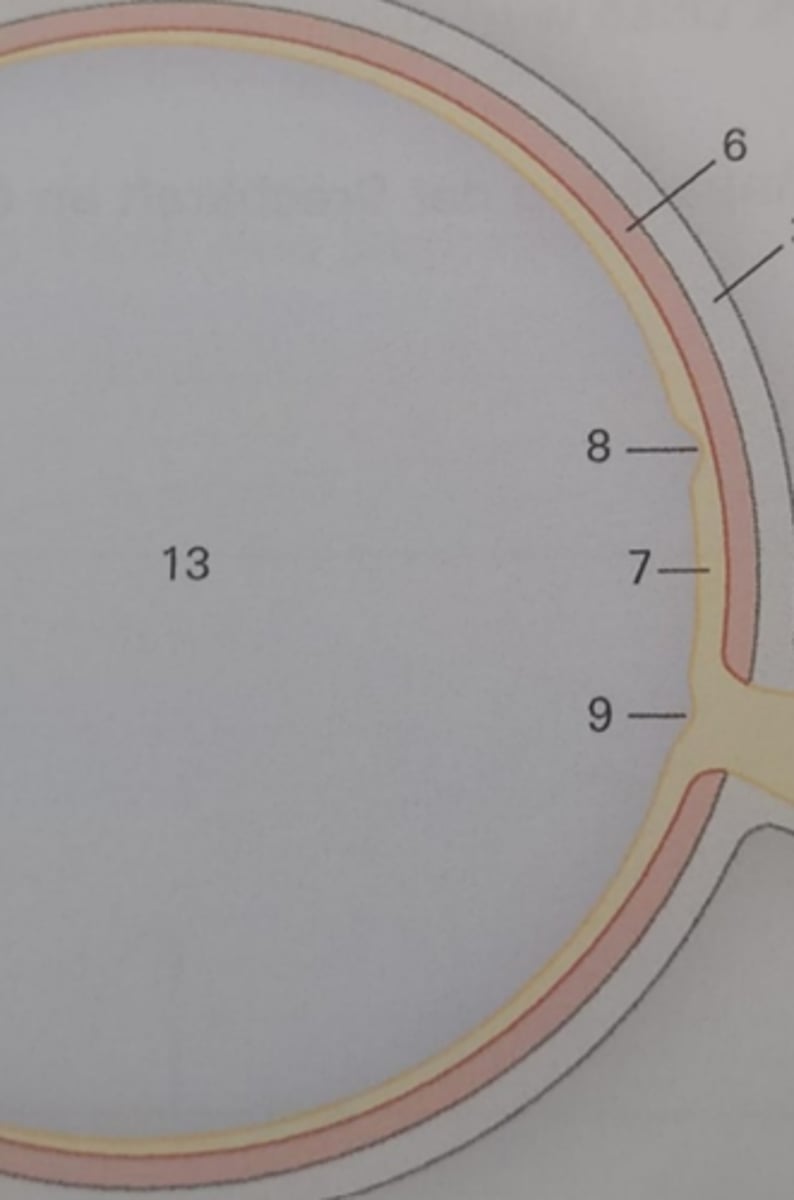

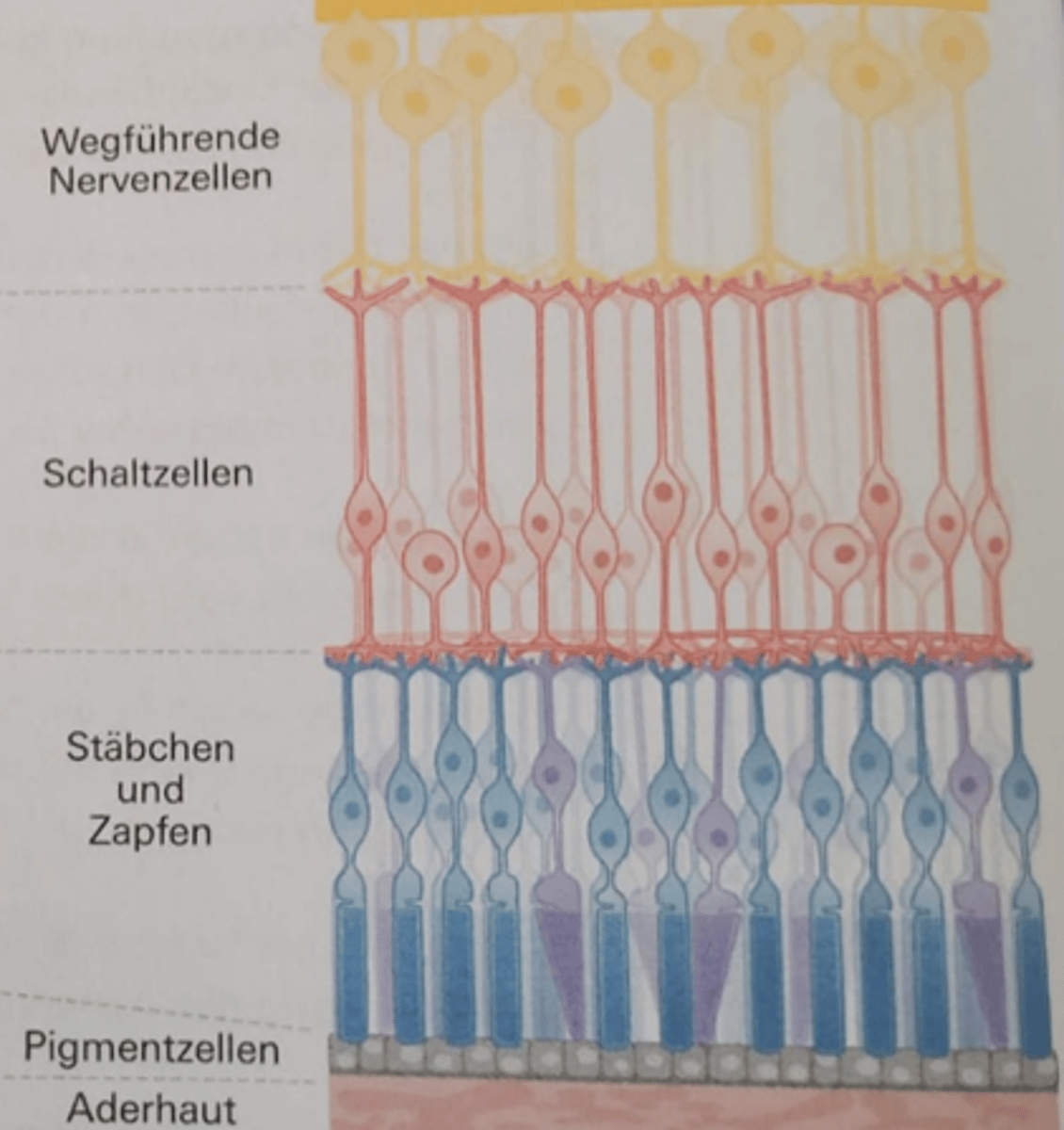

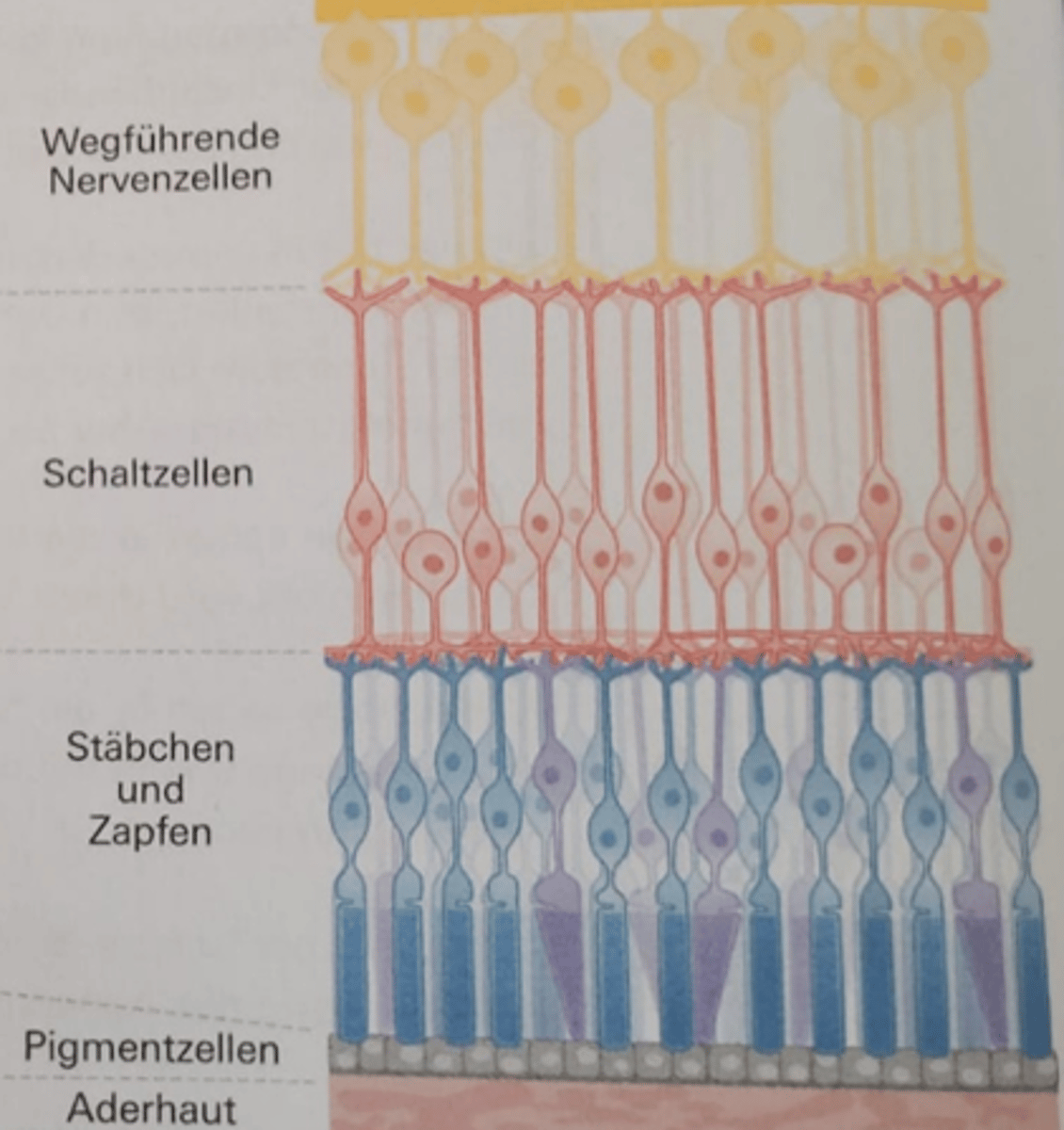

Netzhaut

Besteht aus dem Pigmentepithel und drei Schichten mit Sinnes- und Nervenzellen. (7 in Abb)

Pigmentepithel

verhindert mit deinen schwarzen Pigmenten Reflexionen und versorgt die Sinneszellen

erste Schicht (Netzhaut)

Die lichtempfindlichen Sinneszellen liegen hinten an der Netzhaut

mittlere Schicht (Netzhaut)

Schaltzellen

innerste Schicht

enthält die Zellkörper und die Axone der wegführenden Neuronen. Die Axone ziehen zum blinden Fleck, wo sie zum Sehnerv gebündelt austreten.

Zapfen

Sinneszellen für Farbsehen

Stäbchen

Sinneszellen für das Dämmerungssehen

Gelber Fleck

Punkt des schärfsten Sehens. Das Licht erreicht diesen praktisch ungehindert, da die Schaltzellen und wegführenden Neuronen um den gelben Fleck angeordnet sind.

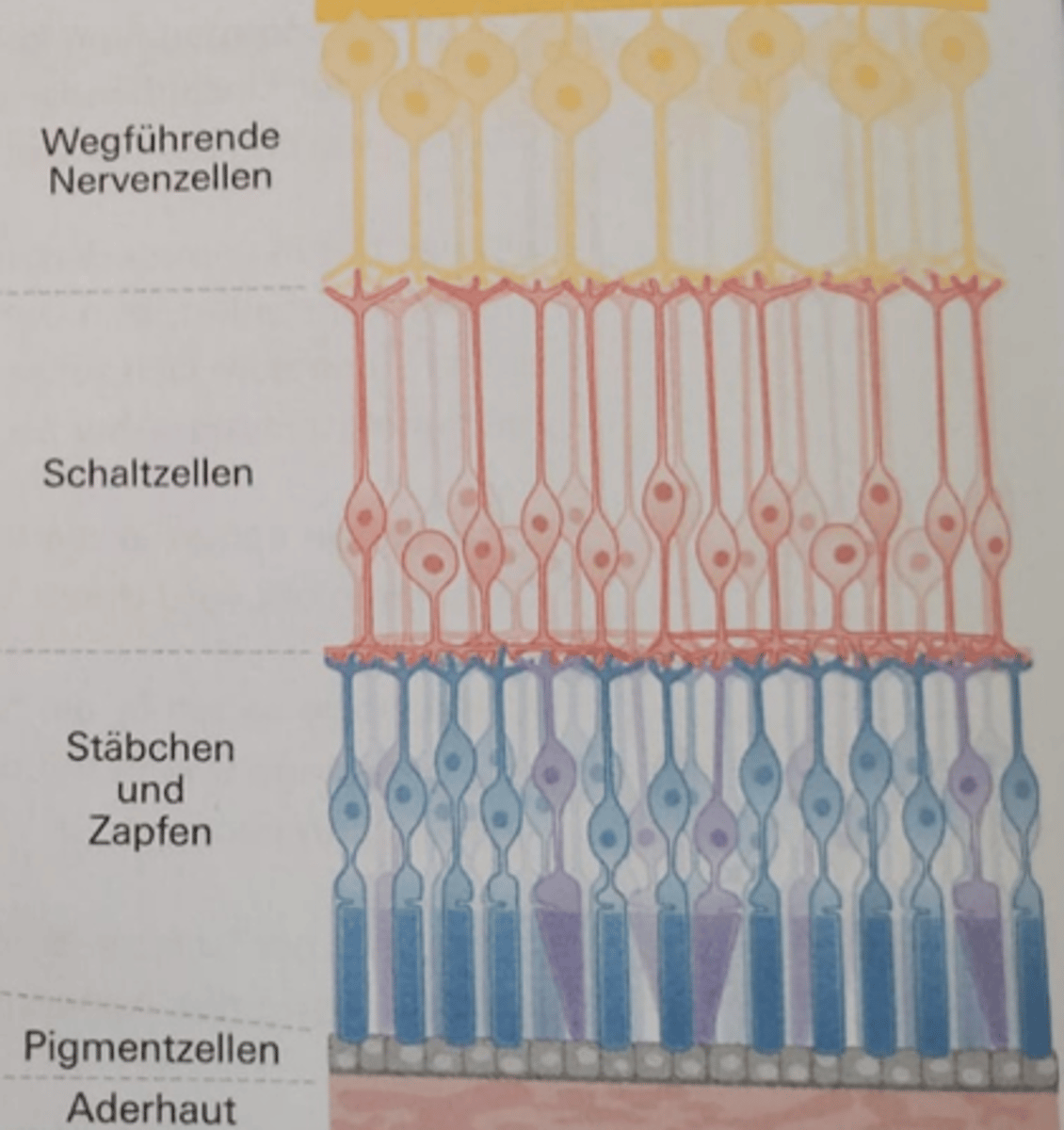

Sehpurpur/Rhodopsin

Stäbchen und Zapfen besitzen in ihrem nach aussen gerichteten Fortsatz Stapel von Membranen, in die das lichtempfindliche Sehpurpur eingebaut ist. Die Stapel vergrössern die Fläche, auf der das Rhodopsin Licht auffangen kann.

Bei Belichtung wandelt sich das Rhodopsin zu Metarhodopsin um und bringt dabei eine Kette von Rektionen in Gang, die zur Veränderung der Ionenverteilung an der Membran der Sinneszelle führt. Dies ändert das Membranpotential

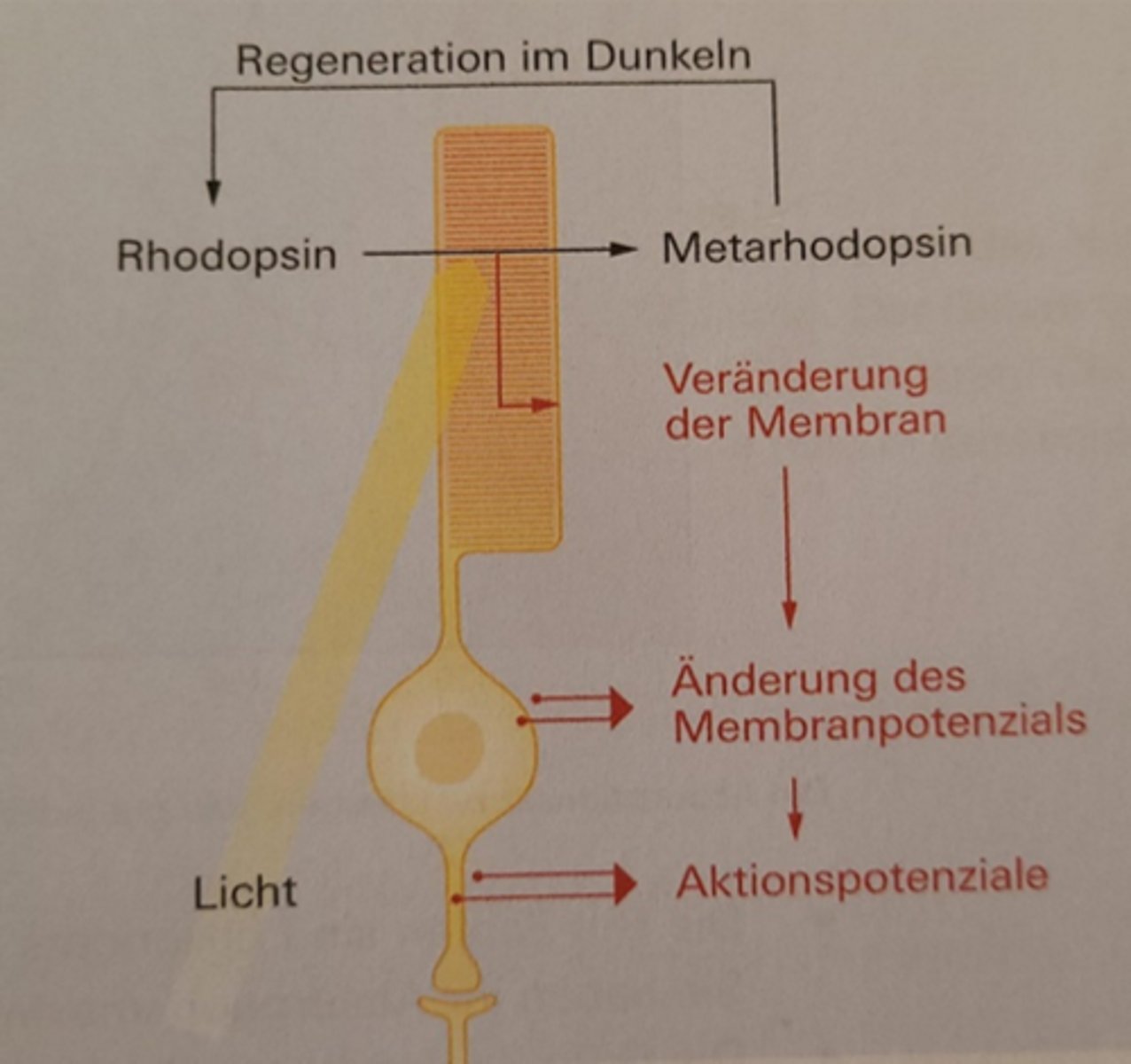

3 Zapfentypen

- Rot-Zapfen sind besonders empfindlich für langwelliges (rotes und gelbes) Licht. Ihr Absorptionsmaximum liegt bei 565 nm.

- Grün-Zapfen haben ihr Absorptionsmaximum bei 535 nm.

- Blau-Zapfen sind am empfindlichsten für kurzwelliges (blaues) Licht. Ihr Absorptionsmaximum liegt bei 420 nm.

Mittelhirn

löst Augenbewegungen und die Pupillenkontraktionen aus

Gesichtsfeld

der Bereich, den man beim Geradeausschauen, ohne den Kopf zu bewegen sehen kann. Die Gesichtsfelder der beiden Augen überlappen stark und ermöglichen das räumliche Sehen