(HT gehört zu Symetrische KS wie unsymmetr KS).(3.9 bis 4.2 ) Verfahren des Symmetrisches Komponenten

1/13

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |

|---|

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

14 Terms

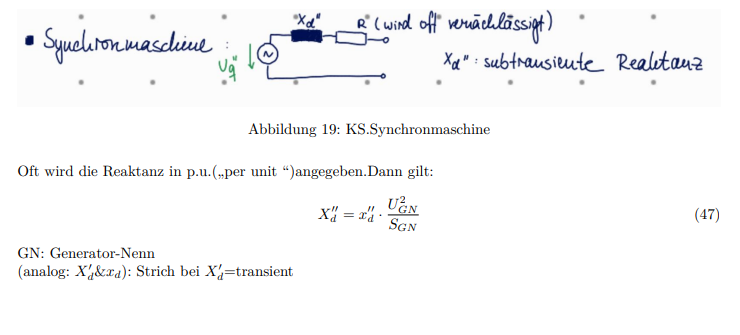

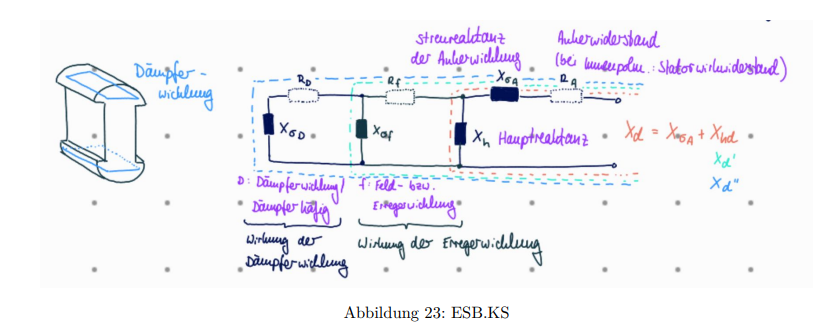

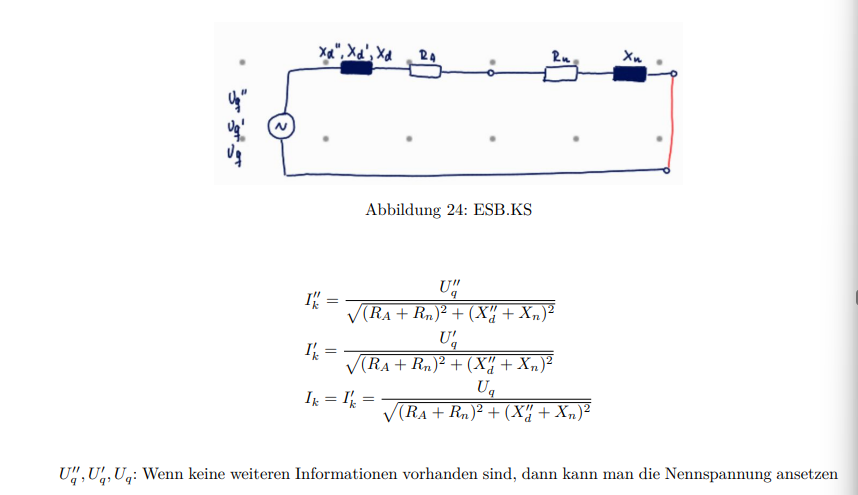

Wie sieht aus der ESB ein KS bei eine Synchronmaschine ?

siehe Abbildung

siehe Abbildung

was ist das Unterschied zwischen die Synchrone Reaktanz und die Subtransiant Reaktanz?

Subtransiente Reaktanz (X″) → wird zur Kurzschlussbetrachtung verwendet, nicht für den Normalbetrieb

Synchrone Reaktanz (Xₛ) → ist typisch für den Dauerbetrieb bzw. für stationäre Betrachtungen

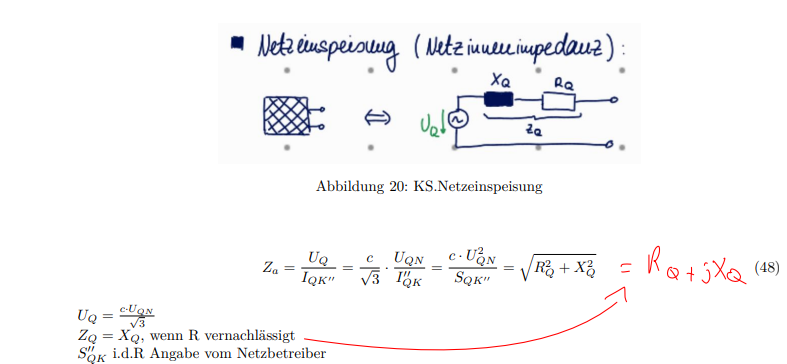

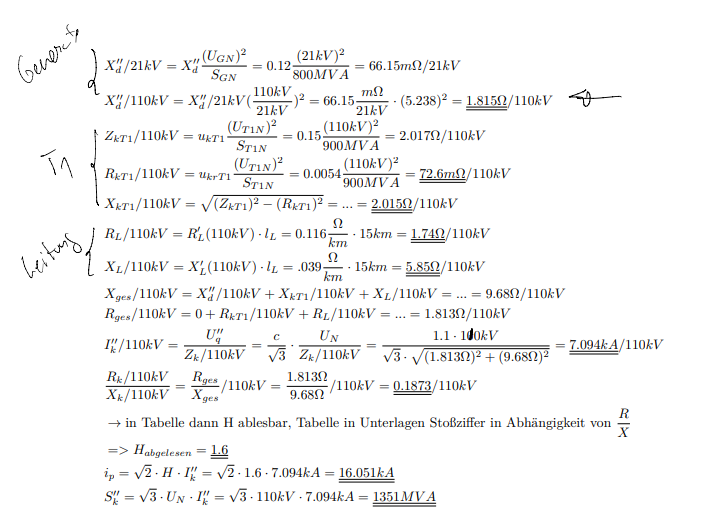

wie bestimmt man die Netzimpedanz in KS Fall?

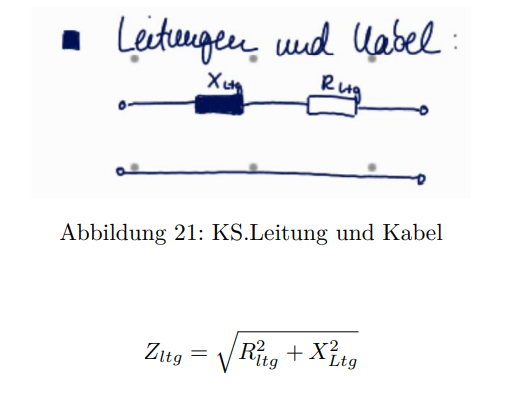

wie bestimmt man die Kabelimpedanz in KS-Fall?

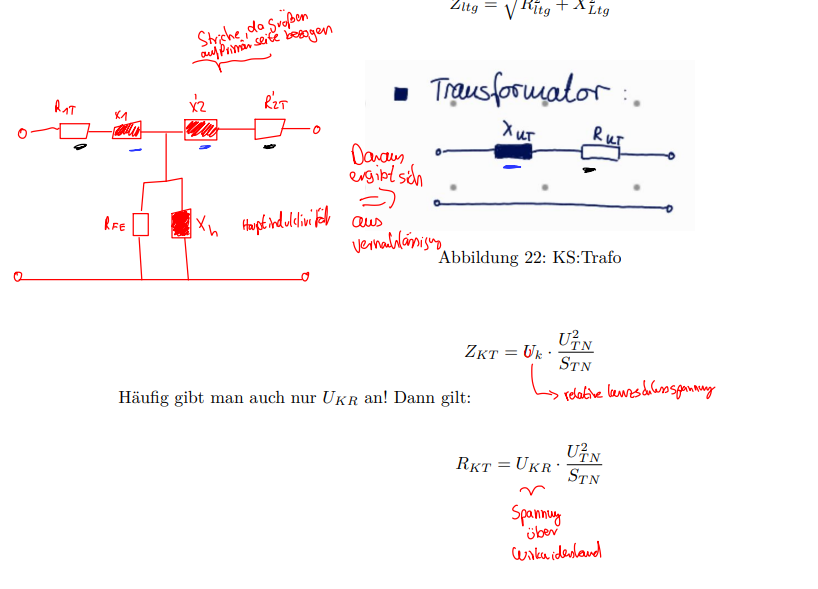

wie bestimmt man die Transformatorimpedanz in KS-Fall?

Generatornaher Kurzschluss: Wenn ein Kurzschluss auftritt, z. B. in der Nähe eines Generators (Innenpolmaschine), fließt plötzlich ein sehr hoher Strom. Dieser Strom ist aber nicht konstant, sondern verändert sich zeitlich, weil im Generator verschiedene Effekte nacheinander wirken.

Deshalb unterscheiden wir drei Phasen des Kurzschlussstroms – jede hat ihre eigene „Reaktanz“. Die sogenannte Ankerwicklung lässt die den Kurzschlusstreibende Spannung sinken! Man beschreibt drei Phasen des Kurzschlussstroms:

wie bennent man diese KS?

Warum nimmt der Strom ab?

Was ist gemeint mit: „Die Ankerwicklung lässt die kurzschlusstreibende Spannung sinken“?

Phase 1: Subtransiente Phase

Strom: Ik′′ = Anfangskurzschlussstrom (sehr hoch, kurzzeitig)

Dauer: wenige Millisekunden

Reaktanz: Subtransiente Reaktanz (X″)

Erklärung:

Die Stromänderung ist ruckartig.

Die Stator- und Dämpferwicklungen sowie die Polräder „reagieren“ sehr schnell.

Energie wird kurzfristig aus dem Magnetfeld und der Klemmenspannung entnommen.

➤ Ergebnis: Der Strom ist sehr hoch, weil die Reaktanz X″ am kleinsten ist.

Phase 2: Transiente Phase

Strom: Ik′ = Übergangskurzschlussstrom

Dauer: einige 100 ms

Reaktanz: Transiente Reaktanz (X′)

Erklärung:

Die Dämpferwicklung hat ihre Wirkung verloren.

Nur noch die Erregerwicklung des Rotors reagiert.

Magnetische Felder im Rotor verändern sich langsamer.

➤ Ergebnis: Der Strom ist mittelgroß, da X′>X″

Phase 3: Stationäre Phase

Strom: Ik = Dauerkurzschlussstrom

Dauer: ab ca. 0,5 s bis Ende des Kurzschlusses

Reaktanz: Synchrone Reaktanz (Xₛ)

Erklärung:

Alle Übergangsvorgänge sind abgeklungen.

Die Maschine ist im „stationären“ Fehlerzustand.

Es wirkt nur noch die synchrone Impedanz der Maschine.

➤ Ergebnis: Der Strom ist am niedrigsten, weil Xs>X′>X″

2.Warum nimmt der Strom ab?

Der Generator ist wie eine Spannungsquelle mit einer internen Reaktanz. Nach dem Kurzschluss wirkt zuerst nur die kleine subtransiente Reaktanz – deshalb fließt ein sehr großer Strom. Mit der Zeit „wirken“ dann größere Reaktanzen, weil sich die internen Magnetfelder verändern und die Wicklungen sich umpolen.

3.Die Ankerwicklung (also die Statorwicklung) erzeugt ein Gegenfeld zum Rotormagnetfeld, sobald ein großer Strom fließt. Dieses Gegenfeld wirkt der Erregerwirkung entgegen und senkt die effektive Spannung, die „treibend“ für den Kurzschlussstrom ist. Das nennt man auch Reaktionsspannung der Ankerwicklung.

Je höher der Strom, desto stärker die Gegenspannung → die Spannung „an den Klemmen“ sinkt → der Strom wird mit der Zeit kleiner.

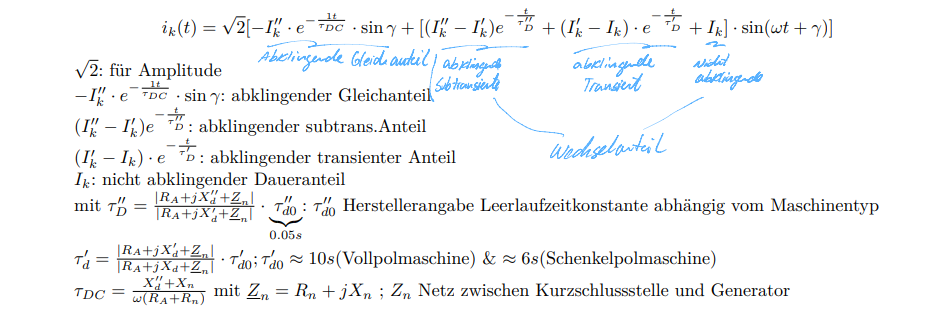

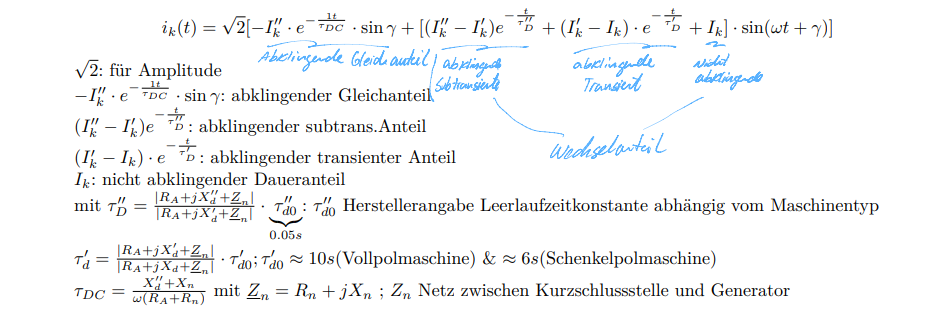

Benennen und beschreiben Sie die einzelnen Bestandteile des Kurzschlussstroms ik(t) Welche Anteile sind abklingend, welcher nicht?

Gleichanteil: −Ik′′⋅e^(−t/τDC)⋅sin(γ) → abklingend

Subtransient: (Ik′′−Ik′)⋅e^(−t/τ′) → abklingend

Transient: (Ik′−Ik)⋅e^(−t/τ) → abklingend

Stationär: Ik⋅sin(ωt+γ) → nicht abklingend

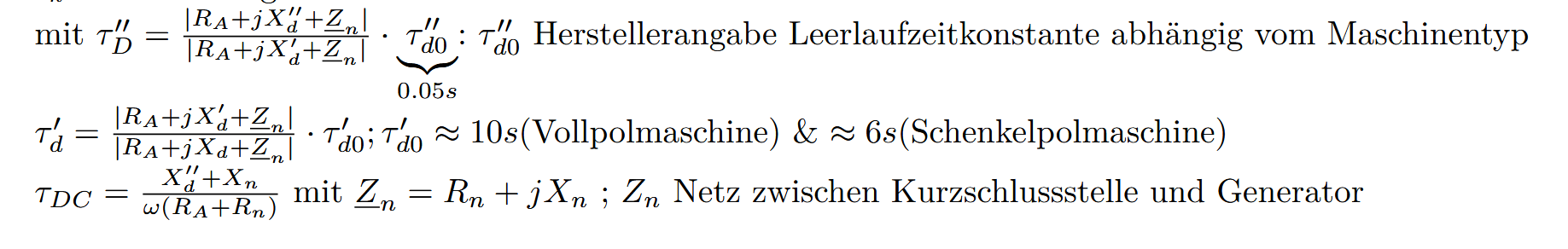

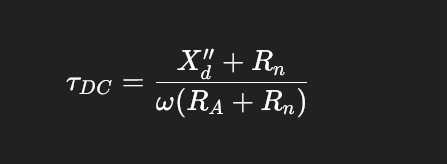

Gegeben sind die Netzparameter RA,Xd′′,Zn. Berechnen Sie die Zeitkonstante τDC.

Wie sieht der ESB ein KS bei Generatornaher KS.

Wie bestimmt man Ik’’, Ik’ und Ik?

siehe Abbildung

Kurzschlussentfernung:

wann ist ein KS generatorfern?

was passsiert bei : Ik′′=Ik′=Ik ?

1.Ein Kurzschluss ist generatorfern, wenn Ik’’/IGN < 2 :

Ik′′ = Anfangskurzschlussstrom (subtransient)

IGN = Generatornennstrom

Der Bruch zeigt, wie stark der Anfangskurzschlussstrom im Verhältnis zum Nennstrom des Generators ist.

Wenn dieser Wert kleiner oder gleich 2 ist, spricht man von einem generatorfernen Kurzschluss.(Der Fehler ist irgendwo im Netz (z. B. in einer entfernten Leitung)

Ist der Wert größer als 2, ist es ein generatornaher Kurzschluss (z. B. direkt an den Generatoranschlüssen).

2. Für Ik′′=Ik′=Ik geht ik,nah(t) in ik,fern(t) über!

dann verschwindet das dynamische Verhalten (kein Abklingen mehr erkennbar), Dann ist der Verlauf des Stroms bei generatornahem und generatorfernem Kurzschluss nahezu gleich. Das ist ein Grenzfall, der idealisiert ist – in der Praxis ist das selten exakt so.

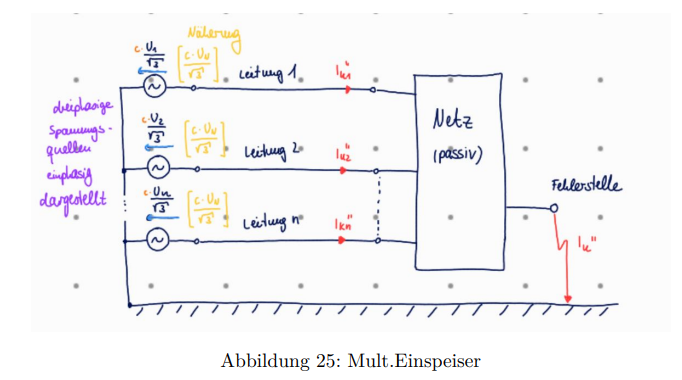

4.2 Kurzschluss bei mehreren Einspeisern:

Welchen Voraussetzung oder Annahme müssen für ein KS bei mehreren Einspeisern gemacht?

Wird angenommen, dass das Netz gleiche Spannungen zur Verfügung gestellt werden, folgt U1 ungleich U2 ungleich U3 ungleich Un.

Die Teilkurzschlussströme müssten separat bestimmt werden, um sie dann abschließend zu überlagern

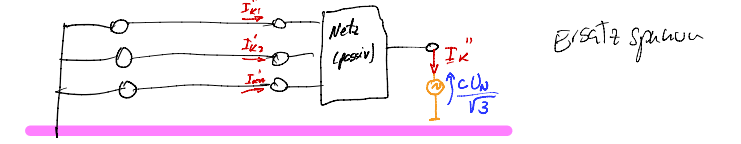

Alternativ nimmt man an, dass in guter Näherung die Spannungsquellen gleiche Werte aufweisen die in etwas der Nennspannung entsprechen! Dann kann man die n-Spannungsquellen in eine Ersatzspannungsquelle an der Fehlerstelle überführen. (Bei der sog. Ersatzspannungsquelle verfahren wird eine Ersatzspannungsquelle an der Fehlerstelle eingebracht und die ursprunglichen Spannungsquellen werden Kurzsgeschlossen)

4.2 Kurzschluss bei mehreren Einspeisern:

Erkläre die Verfahren für Kurzschluss mit mehreren einspeisern.

1.Ersatzpannungsquellenverfahren:

Das Netz wird in ein vereinfachtes Ersatzschaltbild überführt, das auf die Fehlerstelle reduziert ist.

Jeder Einspeiser bekommt:

-Quellenspannung (oft genähert mit Nennspannung × Spannungsfaktor c, z. B. 1,1)

-Innenimpedanz (Generatorimpedanz, Transformator, Leitung usw.)

2.Superpositionsprinzip (Überlagerungsverfahren):

Jeder Einspeiser wird einzeln betrachtet:

-Man „schaltet“ alle anderen Einspeiser aus, ersetzt sie durch ihre Innenimpedanz.

-Man berechnet den Kurzschlussstrombeitrag dieses einen Einspeisers zur Fehlerstelle..

3.Dann wird der gesamt resultierende Strom an der Fehlerstelle berechnet.

Besonderheiten bei mehreren Einspeisern:

Spannungsebenen beachten:

Wenn Einspeiser auf unterschiedlichen Spannungsebenen sitzen (z. B. 110 kV / 20 kV), müssen alle Impedanzen auf eine gemeinsame Ebene umgerechnet werden (Transformatorübersetzung!, siehe Beispiel bei der Reaktanz mit der Generator, wired erst auf 21kV gerechnet und dann auf 110kV).

wie bestimmt ich ip von ik’’ in diesem Verfahren ?

Diese Zeitkonstanten beschreiben, wie schnell bestimmte Stromanteile nach einem Kurzschluss abklingen (also kleiner werden).

Es gibt:

transiente Zeitkonstante τd′

subtransiente Zeitkonstante τd′′

DC-Zeitkonstante τDC

1.Subtransiente Zeitkonstante τD′′

Diese beschreibt, wie schnell der subtransiente Stromanteil abklingt (direkt nach Kurzschluss, sehr kurzzeitiger Effekt).

Einflussfaktoren:

RA: Generatorschleifenwiderstand

Xd′’, Xd’: subtransiente & d-achsen Reaktanz

Zn: Netzimpedanz zwischen Generator und Kurzschlussstelle

τd0′′: Herstellerangabe (z. B. 0,05 s typisch)

Merke: Je größer ZnZ_nZn, desto länger dauert das Abklingen.

2.Transiente Zeitkonstante τd′

Für den etwas länger anhaltenden Übergangszustand, nach dem subtransienten.

Typische Werte:

ca. 10 s bei Vollpolmaschinen

ca. 6 s bei Schenkelpolmaschinen

Merke: Sie bestimmt, wie schnell der transiente Anteil des Kurzschlussstroms abnimmt.

3.DC-Zeitkonstante τDC

Wofür? Für den Gleichstromanteil im Kurzschlussstrom (unsymmetrischer Anteil).

Hängt ab von:

Reaktanzen: Xd′, Xn

Widerstände: RA, Rn

Netzfrequenz: ω=2πf

Merke: Je kleiner der Gesamtwiderstand, desto länger bleibt der DC-Anteil bestehen (langsames Abklingen).