Humanbio - Optischer Apparat

1/98

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |

|---|

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

99 Terms

Sehen

Wahrnehmung visueller Reize über lichtempfindliche Zelle

Entwicklung Sehsinn

Verschiedene Augentypen, die sich konvergent entwickelt haben

Komplexauge von Insekten

Grubenauge mit ganz kleiner Öffnung für Lichteinfall

Adäquater Reiz

Reiz, auf den ein Rezeptor optimal reagiert -> mit minimaler Energie eine Erregung auslöst

= Reiz für den der Rezeptor die größte Empfindlichkeit besitzt

Adäquater Reiz beim Sehen

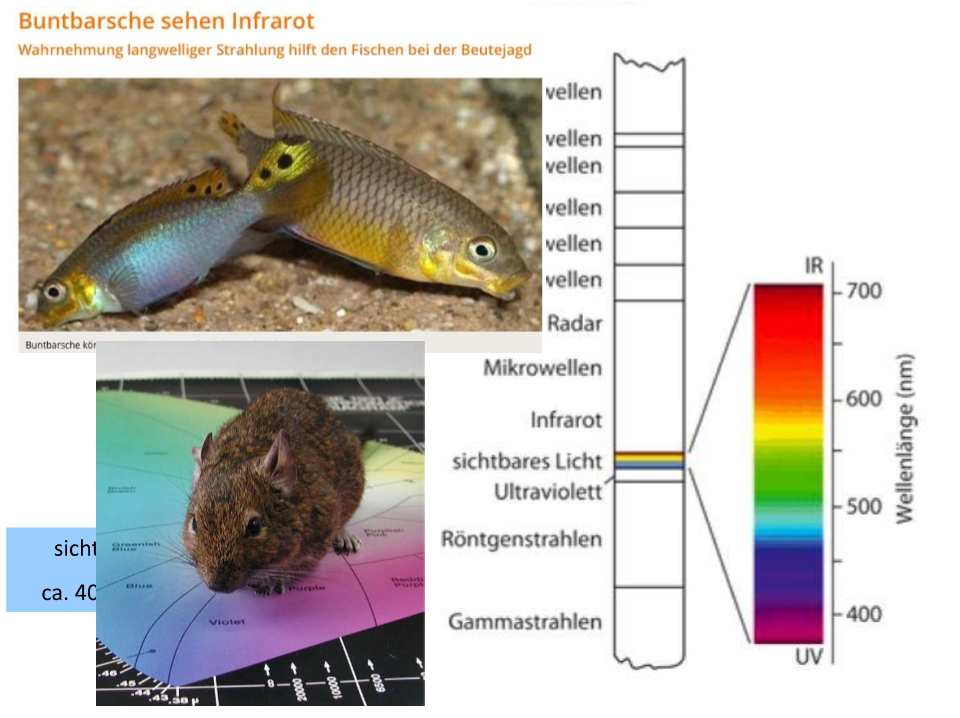

Elektromagnetische Strahlung (oder Wellen) / sichtbares Licht = für Menschen adäquater Reiz

Elektromagnetisches Spektrum

Von energiereichen Gammastrahlen im Pikometer-Bereich bis zu energiearmen Radiowellen im Kilometerbereich

Sichtbares Licht nur kleiner Teil

400 Nanometer bis 750 Nanometer

Anthropozentrische Sichtweise, denn es ist vom Menschen aus gedacht

Insekten/ Vögel können bis in den UV-Bereich sehen -> ihr "sichtbares Licht"

Organismen die Infra-Rot sehen können -> Prachtrundbarsche -> Nahrung reflektiert Infra-rot-Strahlung

Amplitude (A)

Differenz zwischen Wellenberg und arithmetischem Mittel (Nulllinie)

= maximale Ausdehnung

Wellenlänge

Abstand zwischen 2 Wellenbergen

Frequenz

Hier: 2 komplette Durchgänge pro Sekunde -> Welle hat eine Frequenz von 2 Hertz

Ausbreitungsgeschwindigkeit

Auch Lichtgeschwindigkeit -> Ausbreitung der Wellen im Vakuum als geraden Strahl (Raum ohne Marteria) = 299.792.000 m/s

Abhängig von Frequenz und Wellenlänge

Optik - Definition

Lehre von Lichtstrahlen und ihren Wechselwirkungen mit der Atmosphäre und Objekten

Wie bewegen sich Wellen im Vakkum?

Im Vakuum bewegen sich Wellen gerade als Strahl

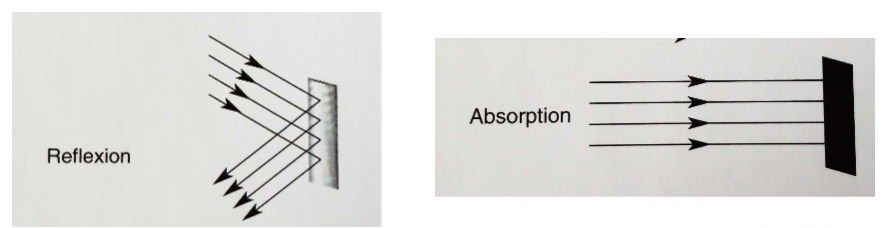

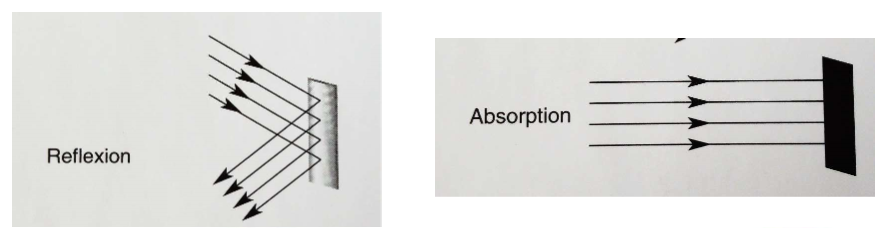

Reflexion

Zurückwerfen der Lichtstrahlen von einer Oberfläche

Absorption

Übertragung von Lichtenergie auf einen Partikel oder eine Oberfläche

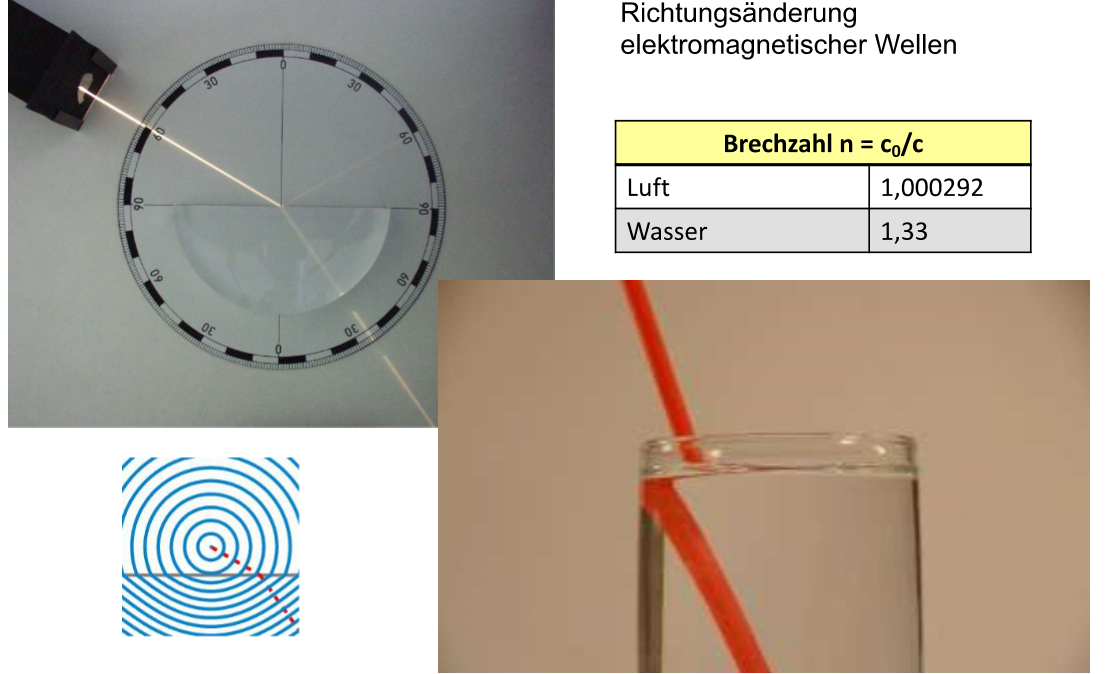

Brechung

Richtungsänderung einer Welle durch die Änderung der Ausbreitungsgeschwindigkeit in zwei verschiedenen Medien, weil Medien unterschiedliche Dichten haben

Medien mit unterschiedlicher Dichte

Abhängig von Dichte des zu durchquerenden Mediums

z.B. Luft und Wasser haben unterschiedliche Dichte

Wasser hat größere Dichte -> Lichtstrahl wird zum Loht hin gebrochen

Brechzahl

= Ausbreitungsgeschwindigkeit in Vakuum

c0 dividiert durch Ausbreitungsgeschwindigkeit in Medium

Brechzahl Vakuum = c0 = 1

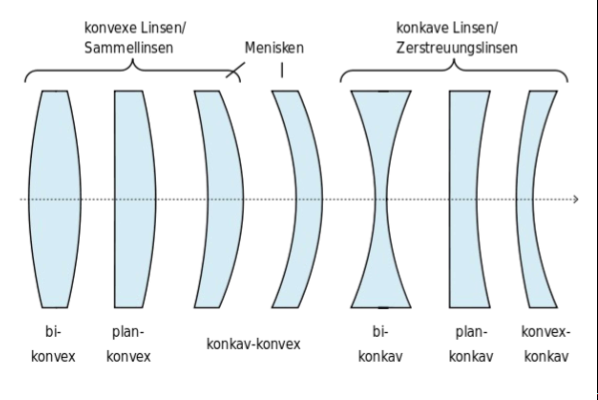

Optische Linsen

In der Regel zwei lichtbrechende Flächen

Mindestens eine Fläche gewölbt - konvex oder konkav

Brennweite f

Abstand des Brennpunktes (Fokus) von der Linse (in m)

Brechkraft D

Kehrwert der Brennweite

Einheit: Dioptrien dpt

D = f1

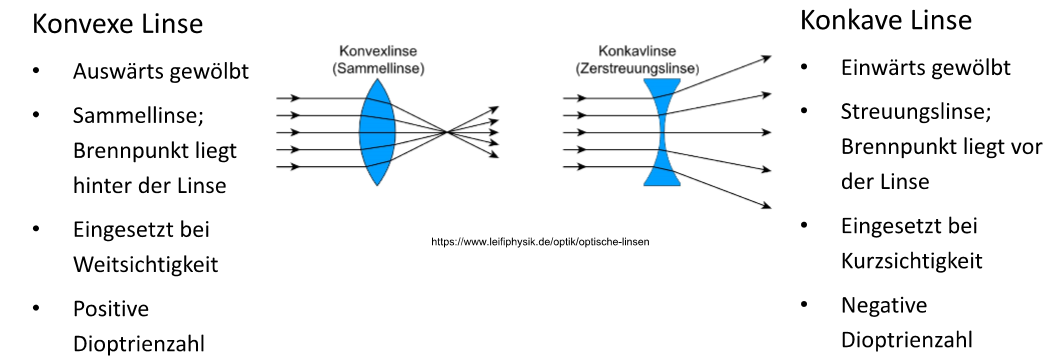

Arten von Linsen

Konvexe und Konkave Linsen - Eigenschaften

Wölbung

Linsenart

Lage des Brennpunkts

Weit- oder Kurzsichtigkeit

Dioptrienzahl

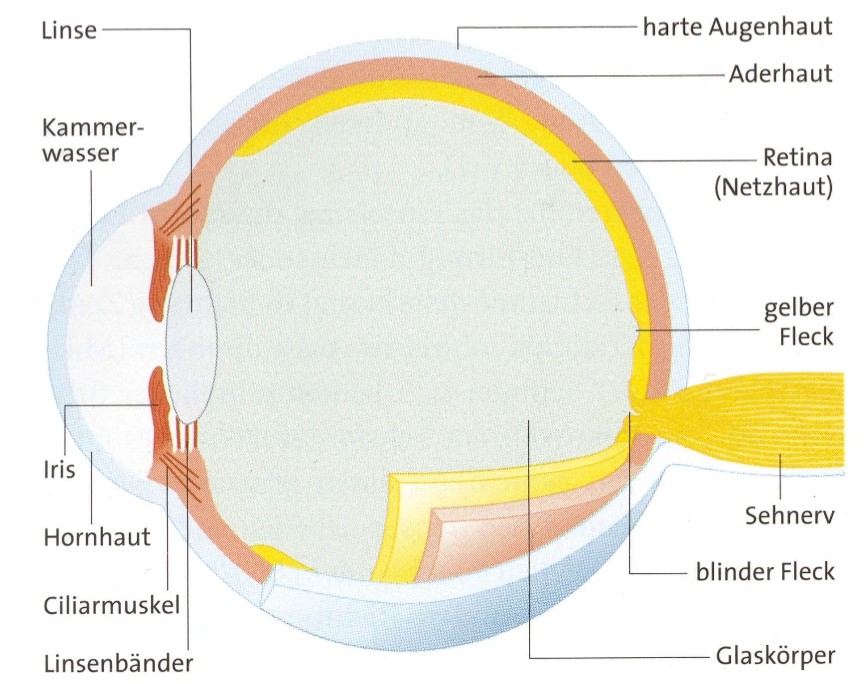

Linsenauge - Abbildung

Harte Augenhaut - latein

Sklera

Harte Augenhaut

Bindegewebskapsel -> Form des Bulbus

Hornhaut - latein

Kornea

Hornhaut - Blutgefäße + Krümmung

Kleine Blutgefäße -> durchsichtig

Starke Krümmung -> Lichtbrechung (+43 dpt)

Dioptrischer Apparat - Bestandteile (3)

Hornhaut, Kammerwasser, Linse

Optischer Apparat - Summe der Dioptrien

+59 dpt

Äußere Augenhaut - Bestandteile (2)

Harte Augenhaut + Hornhaut

Mittlere Augenhaut - Bestandteile (3)

Aderhaut + Ciliarkörper + Regenbogenhaut

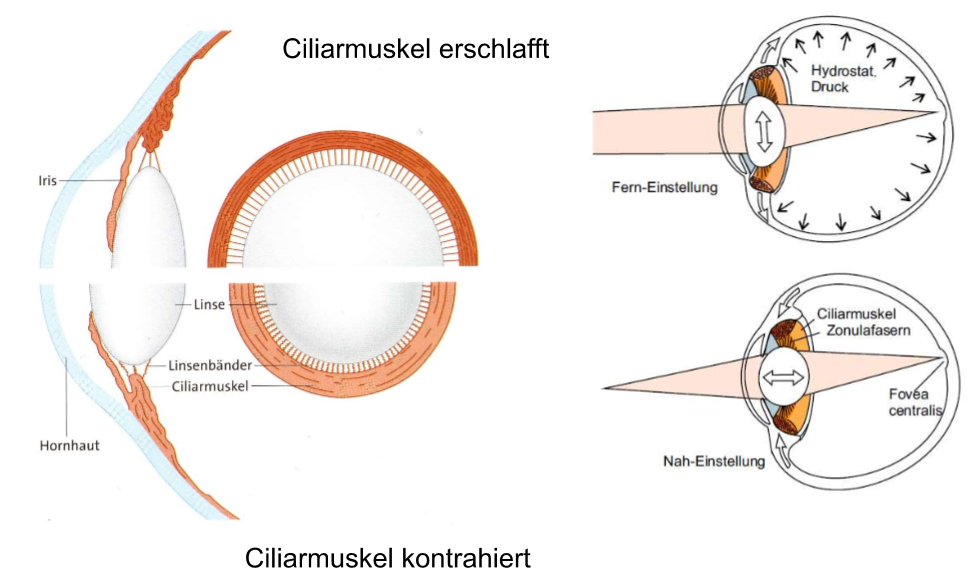

Ciliarkörper - Aufbau

Ciliarmuskel + Linsenbänder = Zonulafasern

Ciliarkörper - Funktion

Verformung der Linse ->Scharfstellung/ Akkommodation

Regenbogenhaut - latein

Iris

Iris - Funktion

Weite der Pupille durch Irismuskeln variierbar -> Lichteinfall

Akkommodation - Abbildung

Innere Augenhaut - anderer Name + latein

Netzhaut = Retina

Innere Augenhaut - Bestandteile (2)

Stratum nervosum + Pigmentepithel

Stratum nervosum - Funktion

Lichtempfindlich

Enthält Fotorezeptoren und Neurone

Funktion: Sehprozess

Pigmenthepithel

Melanin

Funktion: unter anderem Stoffaustausch + Ernährung

Blut-Retina-Schranke

Lichtfilter -> Absorption

Linse im menschlichen Auge

Bikonvexe Sammellinse

Glaskörper

Gallertartige Masse

Glaskörper - Funktion

Stützfunktion

Gelber Fleck - latein

Makula

Gelber Fleck - Besonderheiten (2)

Größte Dichte an Sehzellen

Schärfstes Sehen

Sehgrube - latein

Fovea

Sehgrube - Ort

Dünnste Stelle der Netzhaut in der Makula

Zentrale Stelle der Makula

Blinder Fleck

Austritt des Sehnervs

Keine Fotorezeptoren

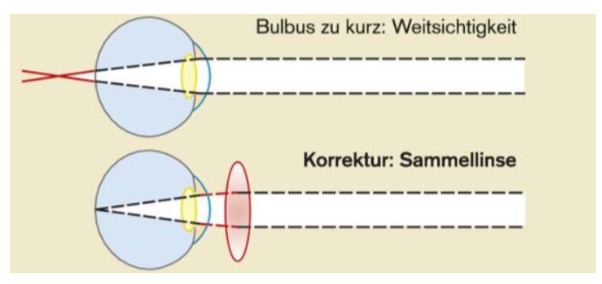

Weitsichtigkeit - latein

Hyperopie

Weitsichtigkeit - Problem

Bulbus zu kurz

Weitsichtigkeit - Korrektur

durch Sammellinse

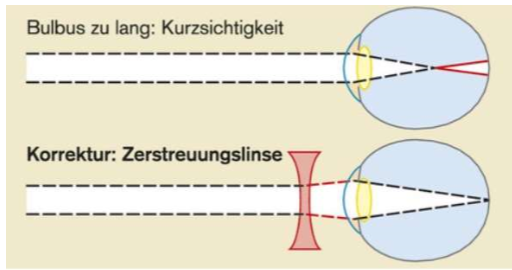

Kurzsichtigkeit - latein

Myopie

Kurzsichtigkeit - Korrektur

durch Zerstreuungslinse

Kurzsichtigkeit - Problem

Bulbus zu lange

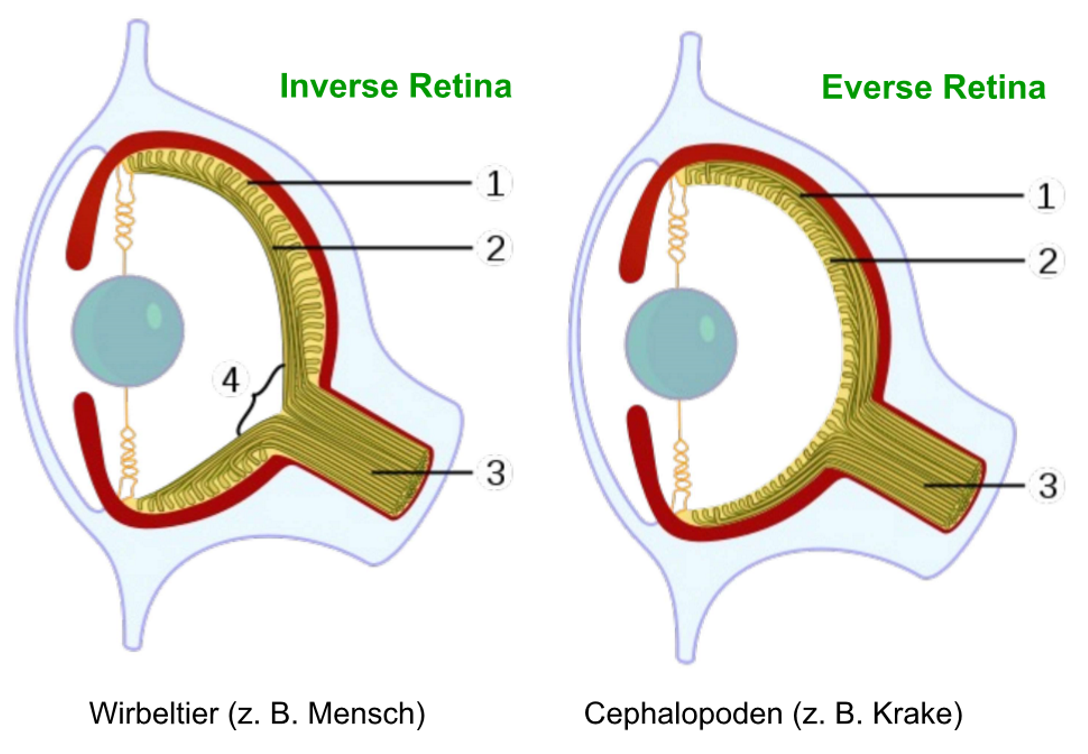

Besonderheit Retina im Vergleich bei Wirbeltier und Cephalopoden

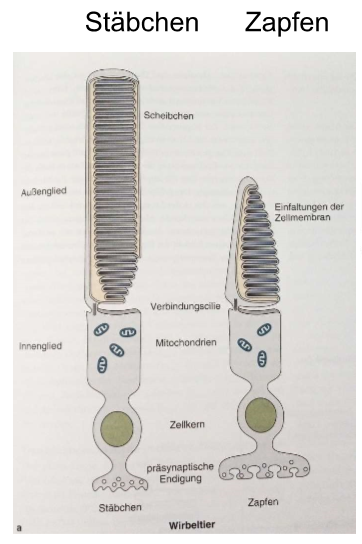

Ciliäre Fotorezeptoren

Membranauffaltungen eines apikalen Ciliums

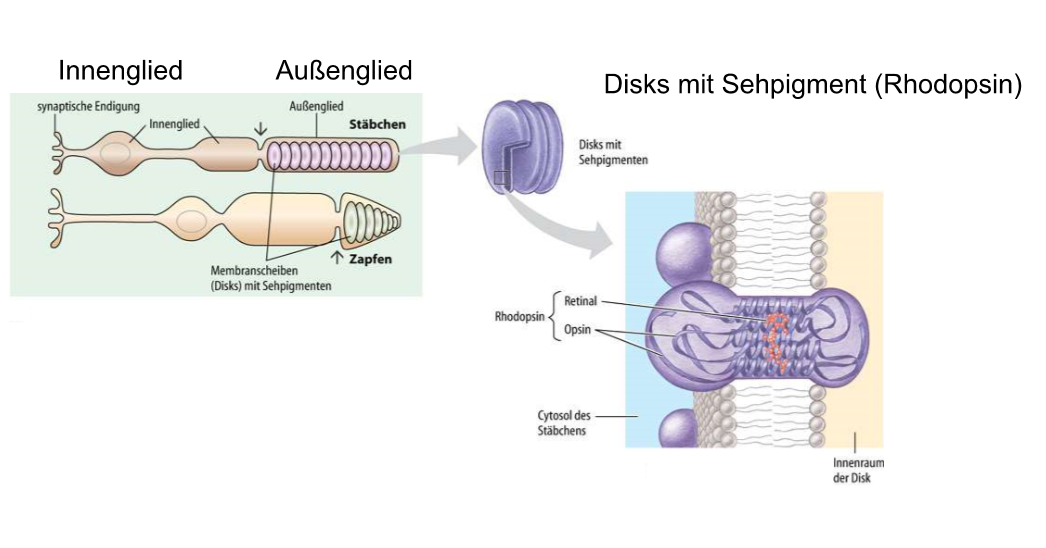

Außenglied der Stäbchen - Funktion

Lichtabsorbierender Teil

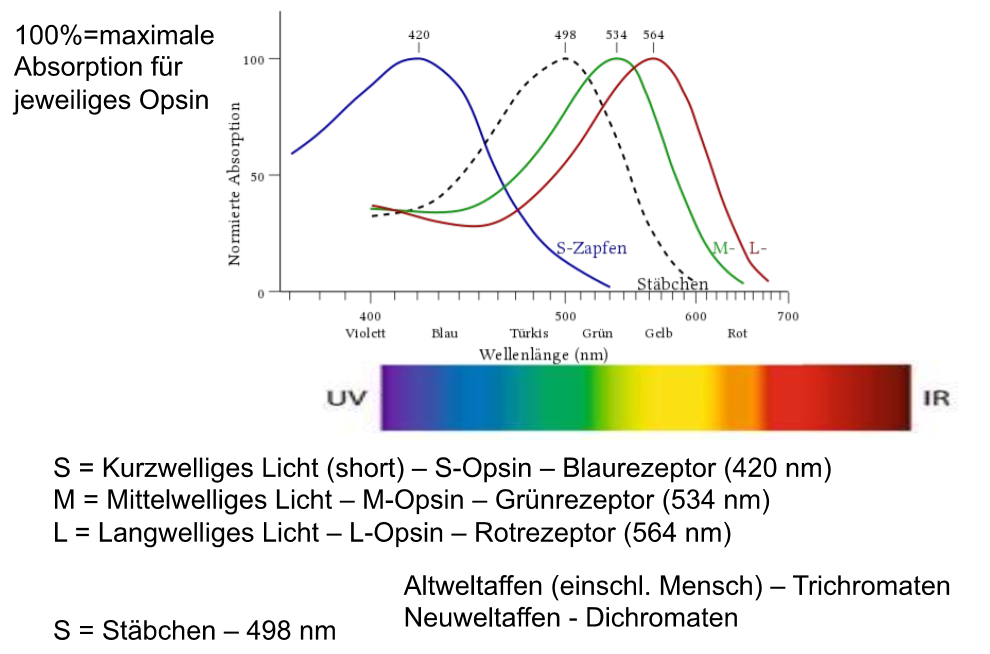

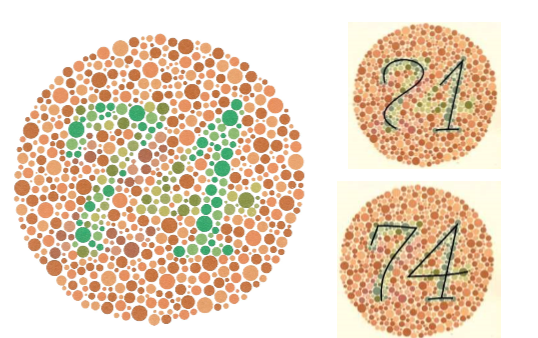

Zäpfchen - Funktion

Farbsehen

3 Typen

Stäbchen - Funktion

hell-dunkel-Sehen

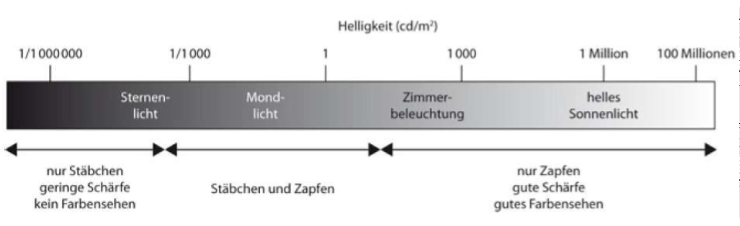

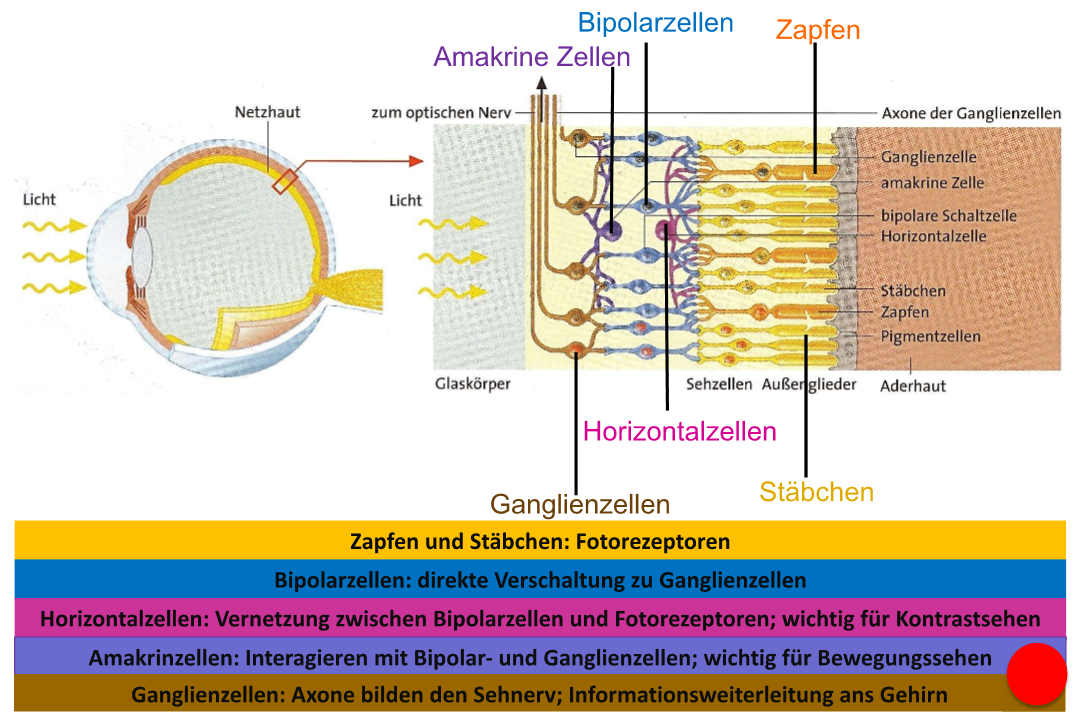

Zapfen und Stäbchen - Abbildung

Zapfen und Stäbchen - Funktion - Abbildung

Sehpigment in Stäbchen

Rhodopsin → Retinal + Opsin

Stäbchen - Funktionsweise

Durch Licht ändert sich die Konformation des Retinals

Zapfen - Arbeitsweise

spezifische Zapfenopsine → Iodopsine

Zapfen uns Stäbchen - Abbildung 2

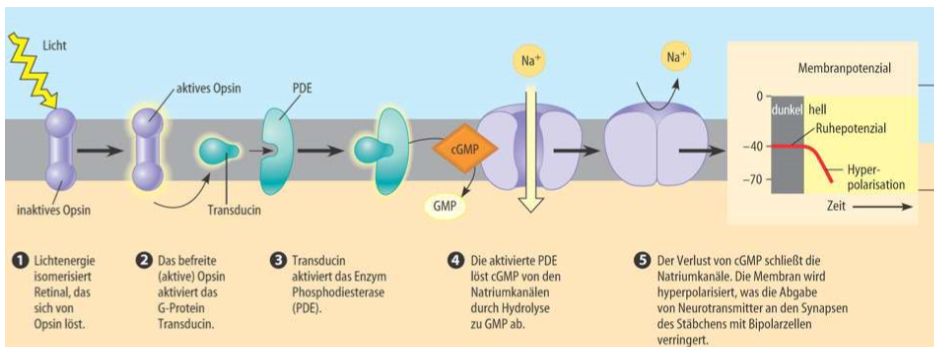

Signaltransduktion im Stäbchen - 4 Zyklen

1. Rhodopsinzyklus

2. Transducinzyklus (Transducin -> G-Protein)

3. PDE-Zyklus

4. GMP-Zyklus

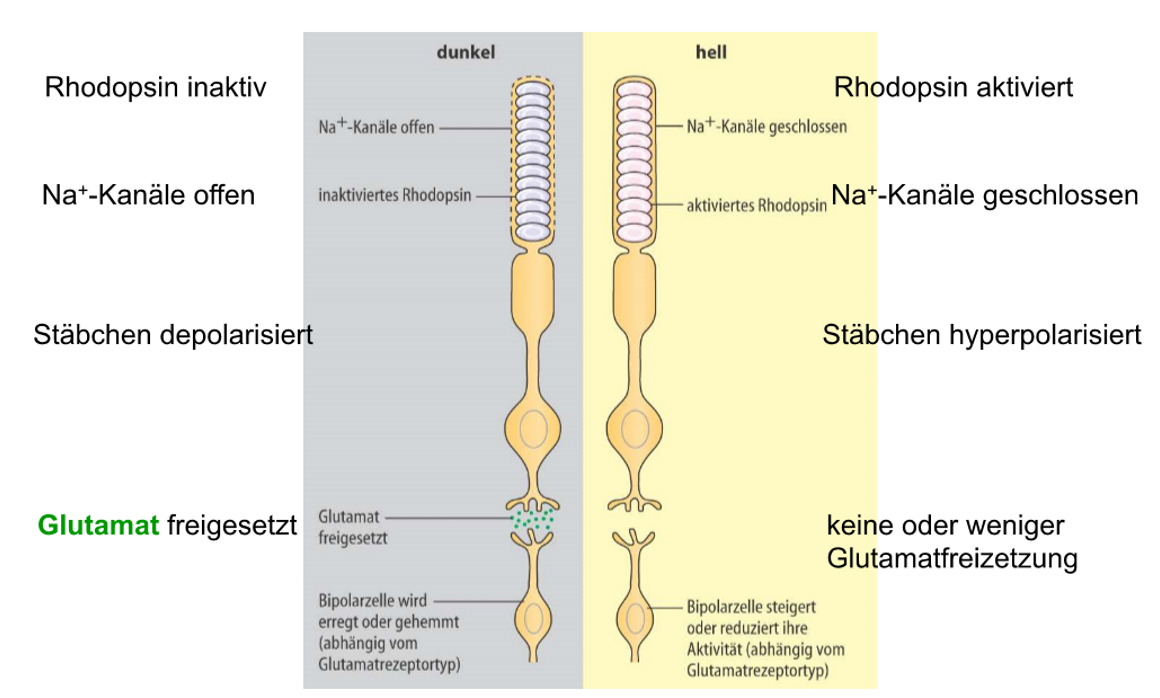

Besonderheit bei Fotorezeptoren im Gegensatz zu anderen Sinneszellen

Hyperpolarisation bei Erregung

Auswirkung von Licht auf die Stäbchen

Je nach Glutamatrezeptortyp wird die Bipolarzelle depolarisiert oder hyperpolarisiert

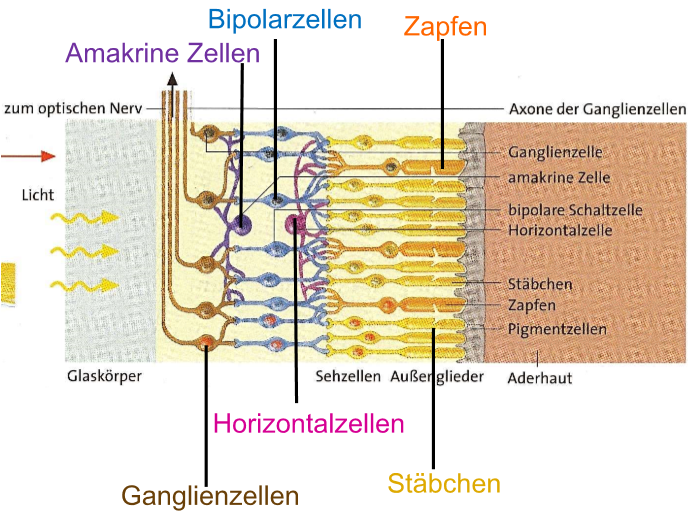

Signalverarbeitung in der Netzhaut - Abbildung

Direkte Verschaltung (Fovea)

Fotorezeptor -> Bipolarzelle -> Ganglienzelle

Laterale (indirekte) Verschaltung

Über Interneurone → Horizontalzellen, amakrine Zellen

Hohe Konvergenz an der Netzhaut

Ca. 130 Millionen Fotorezeptoren -> 1 Millionen Ganglienzellen

Aber: Zapfen in Fovea → 1:1-Verschaltung (nur direkte Verschaltung

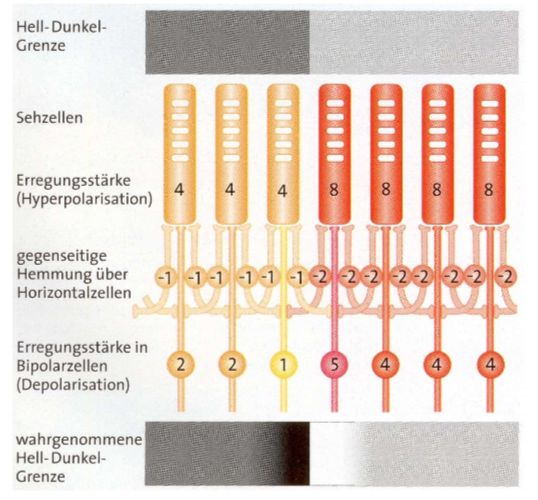

Kontrastverstärkung durch laterale Hemmung

Ganglienzellen in der Retina - Funktion

leiten Informationen über den Sehnerv ins Gehirn

einzige Zellen der Netzhaut, die APs auslösen

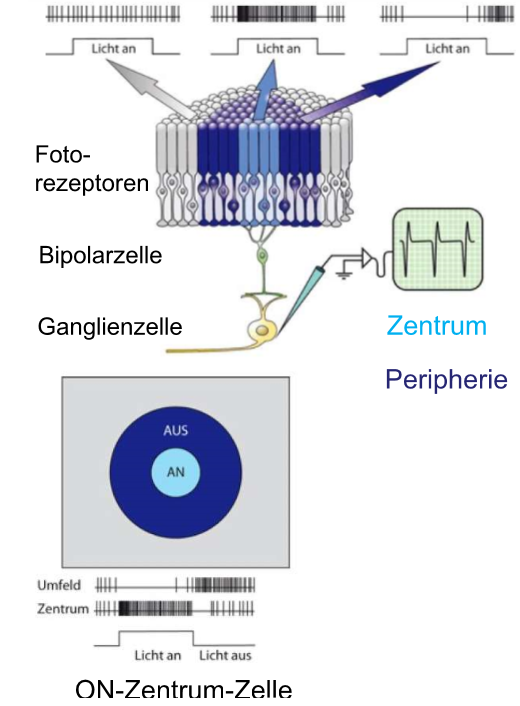

haben rezeptive Felder

Rezeptive Felder an der Netzhaut - Funktion Bipolarzellen

Alle Bipolarzellen eines Feldes leiten die Informationen an eine Ganglienzelle

2 Typen von Ganglienzellen

ON- und OFF-Zellen

ON-Zentrum-Zelle

Reagiert bei Licht im Zentrum mit Erregung, bei Licht in Peripherie mit Hemmung

OFF-Zentrum-Zelle

Reagiert bei Licht im Zentrum mit Hemmung, bei Licht in Peripherie mit Erregung

Ganglienzellen - Funktionsweise

Feuern auch spontan (ohne Belichtung)

Können durch Lichtreiz erregt und gleichzeitig gehemmt werden

Haben rezeptive Felder (Fotorezeptoren, die auf eine Ganglienzelle konvergieren)

Farbsehen beim Menschen - Abbildung

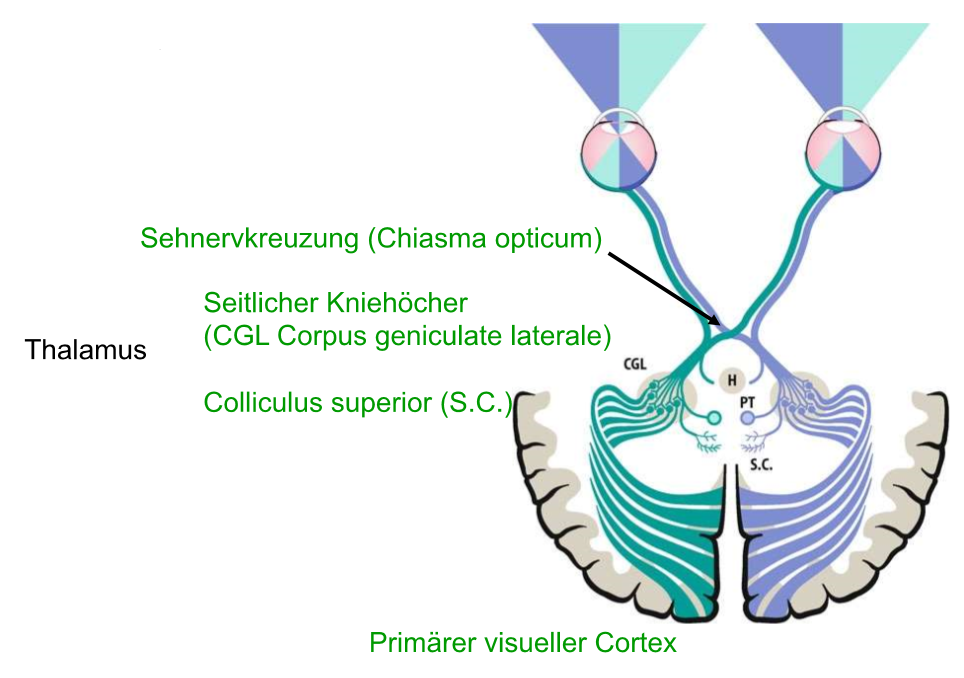

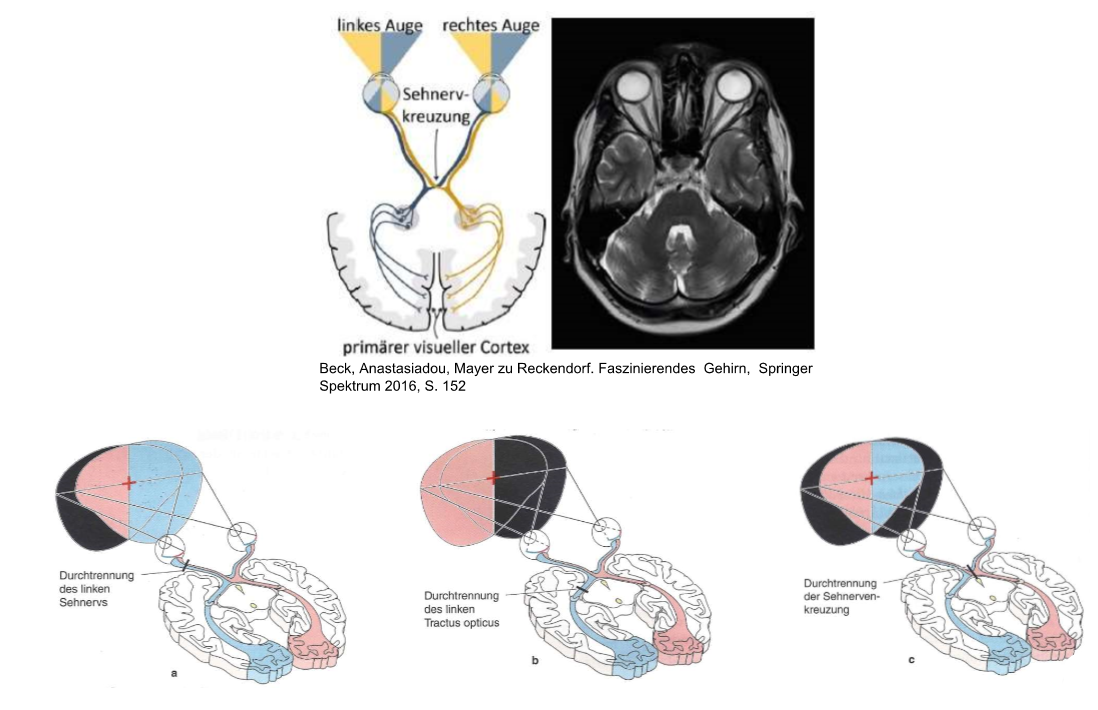

Sehbahn des Menschen

Vollständige Verschaltung (100%) der Informationen der rechten/ linken Gehirnfelder auf die jeweils kontralaterale Seite

Sehkreuzung - latein

Chiasma opticum

Folgen von Durchtrennung von Teilen der Sehbahn - Abbildung

Durchtrennung des linken Sehnervs

Durchtrennung des linken Tractus opticus

Durchtrennen der Sehnerv-Kreuzung

Tractus opticus

Sehbahn, mit der visuelle Information des Auges über Sehnerven und Strahlung zur Sehrinde geleitet werden

Wahrnehmung

das was man mit den Sinnen bemerkt

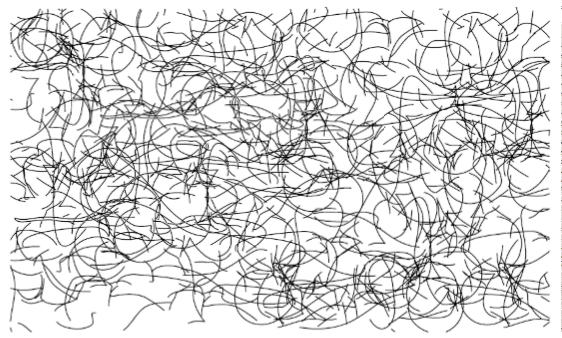

Wahrnehmung - Funktionsweise und Rolle von Erfahrungen

Reize lösen eine Erregung aus, die an das Gehirn übermittelt und fort ausgewertet wird

Das Gehirn stellt Hypothesen von der Realität auf, dafür greift es auf Annahmen zurück

Annahmen müssen nicht immer richtig sein!

Gehirn kann schneller entscheiden

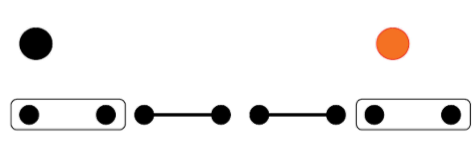

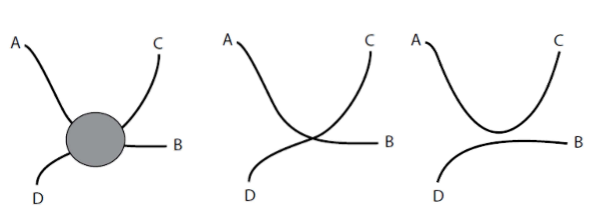

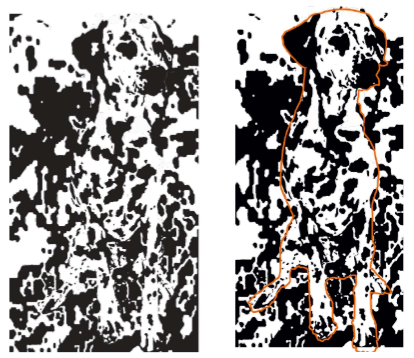

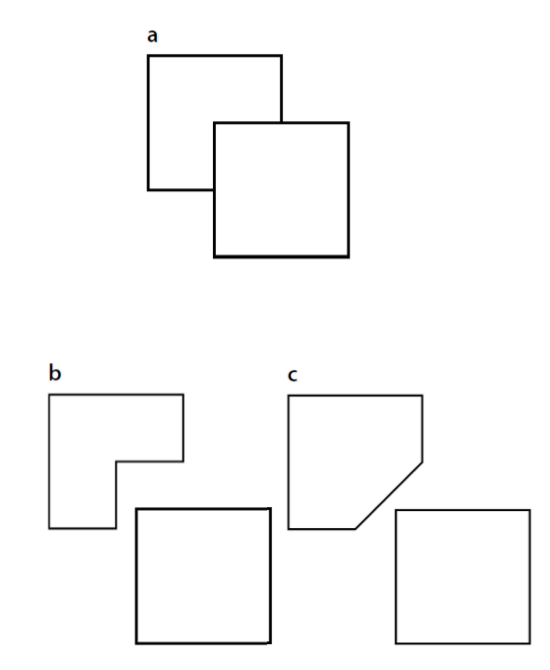

Gestaltungsregeln bei der Wahrnehmung von Objekten (5)

Gruppierung

Fortsetzung

Gemeinsames Schicksal

Vertrautheit

Einfachheit

Welche Gestaltungsregel?

Gruppierung

Welche Gestaltungsregel?

Fortsetzung

Welche Gestaltungsregel?

Gemeinsames Schicksal

Welche Gestaltungsregel?

Vertrautheit

Welche Gestaltungsregel?

Einfachheit

Beispiel Wolf → verschiedene Gestaltungsregeln (4)

Gruppierung

Gleiche Farbe der beiden Hälften des Wolfes

Fortsetzung

Beide Hälften werden mit einer Linie verbunden

Vertrautheit

Verbindet man beide Teile ergibt sich ein vertrautes Muster -> der Wolf

Einfachheit

Es ist wahrscheinlicher, dass es sich um einen Wolf handelt und nicht um zwei

Netzhaut - Aufbau

Fotorezeptoren (2)

Zapfen und Stäbchen

Bipolarzellen

direkte Verschaltung zu Ganglienzellen

Horizontalzellen

Vernetzung zwischen Bipolarzellen und Fotorezeptoren → wichtig für Kontrastsehen

Amakrinzellen

Interagieren mit Bipolar- und Ganglienzellen → wichtig für Bewegungssehen

Ganglienzellen

Axone bilden den Sehnerv → Informationsweiterleitung ans Gehirn

Stäbchen - Anzahl

125 Millionen

Zapfen - Anzahl

6 Millionen

Klasse an Fotorezeptoren

intrinsisch fotosensitive Ganglienzellen → 1-3% der Ganglienzelle

→ nur für circadiane Rhythmik zuständig

→ enthalten Melanopsin als Fotopigment