EW VL4, 5 (Boehm (2011), VL5)

1/40

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

41 Terms

Was ist das Grundproblem zwischen Theorie und Praxis?

Das Grundproblem liegt in der Differenz zwischen Allgemeinem und Besonderem: Theorie operiert mit allgemeinen, abstrakten Aussagen, während Praxis immer auf konkrete, einmalige Situationen bezogen ist.

Die Frage ist also, wie allgemeine theoretische Erkenntnisse auf das konkrete, besondere Handeln bezogen werden können, ohne dieses zu determinieren.

Wie lassen sich Herbarts Zitate und deren zentrale Aussagen verstehen?

Herbart unterscheidet klar zwischen Pädagogik als Wissenschaft (Theorie) und Kunst der Erziehung (Praxis):

Theorie ist abstrakt und allgemein, Praxis konkret und fallbezogen. Sie darf nicht als bloße Anwendung verstanden werden, weil Theorie das Allgemeine betrifft und Praxis immer das Besondere betrifft.

Er fordert daher ein „Mittelglied“ – den pädagogischen Takt bzw. die Urteilskraft –, mit dem die Erzieher*in in der konkreten Situation angemessen handelt. Theorie liefert dabei Orientierung, nicht Vorschriften.

Ziel pädagogischen Handelns ist nach Herbart Selbstbestimmung, nicht Formung. Theorie stärkt die Denkkraft, Praxis verlangt Verantwortung und situatives Urteil.

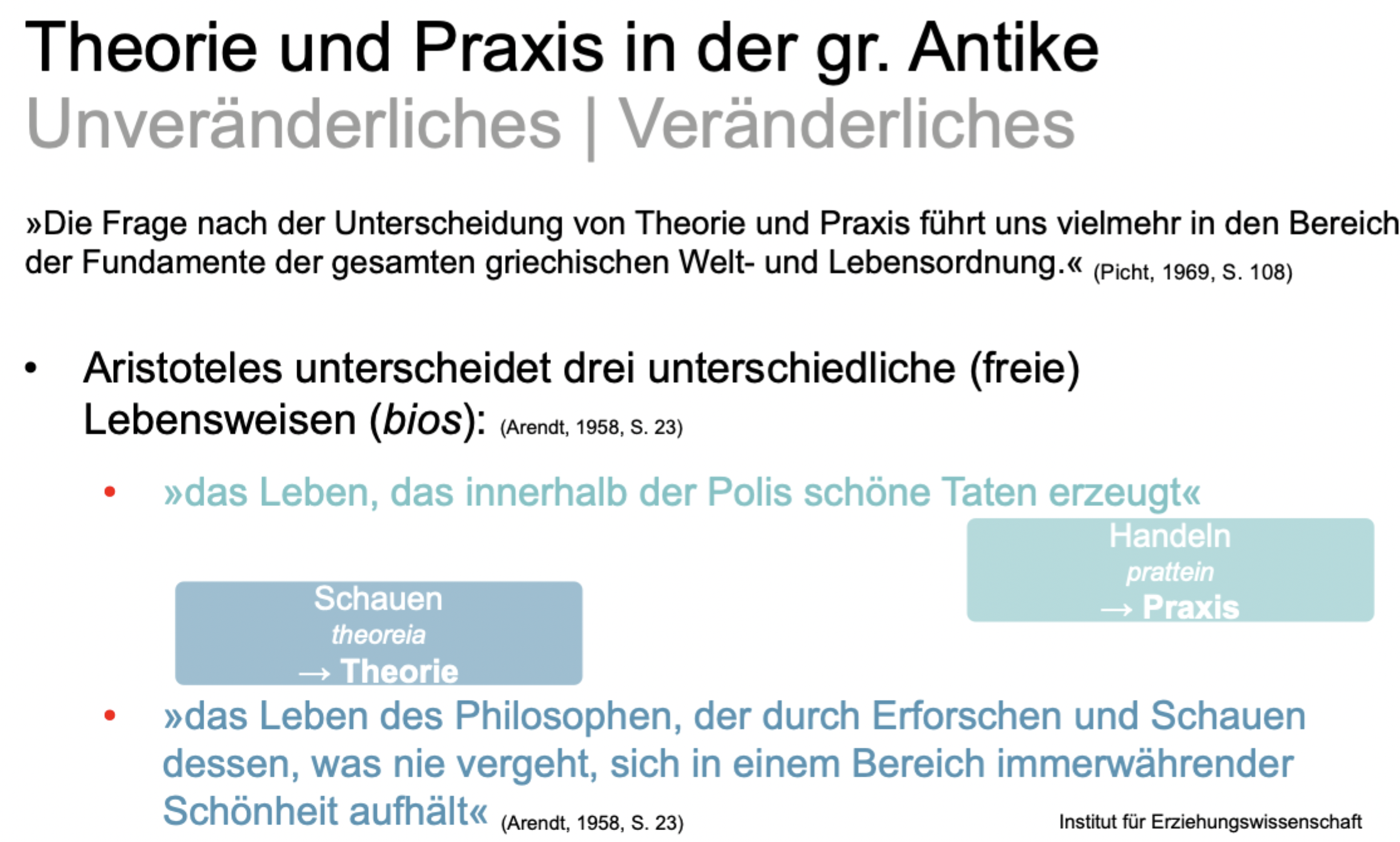

Was fordert Picht in Bezug auf die Untersuchung des Theorie-Praxis-Verhältnisses, und wohin führt das?

Picht (1969) sagt, wer das Verhältnis von Theorie und Praxis verstehen will, müsse in die griechische Antike zurückkehren, da dort die fundamentale Unterscheidung ihren Ursprung hat.

Dies führt zu Aristoteles’ Konzept der drei bios – also den Lebensweisen (theoretikos, praktikos, apolaustikos) – und zur Unterscheidung zwischen Theoria, Praxis und Poiesis als Grundformen menschlichen Tätigseins.

Was sind die bios, und welche Bedeutung haben sie? Wie entwickelte sich dies?

Aristoteles unterscheidet drei bios (Lebensweisen):

(bios apolaustikos: das Leben des Genusses.)

bios theoretikos (vita contemplativa): das kontemplative Leben – Erkennen des Unveränderlichen → Theoria.

bios politikos (vita activa): das tätige Leben in der Polis – Handeln unter Menschen → Praxis.

Praxis und Poiesis gehören zur veränderlichen Welt, Theoria zur unveränderlichen.

→ Die pädagogische Konsequenz: Wir müssen den „Haltepunkt“ des Unveränderlichen (Theorie) aufgeben und Erziehung im Bereich des Veränderlichen – also der Praxis – verorten.

Welche Facetten von Veränderlichkeit lassen sich unterscheiden?

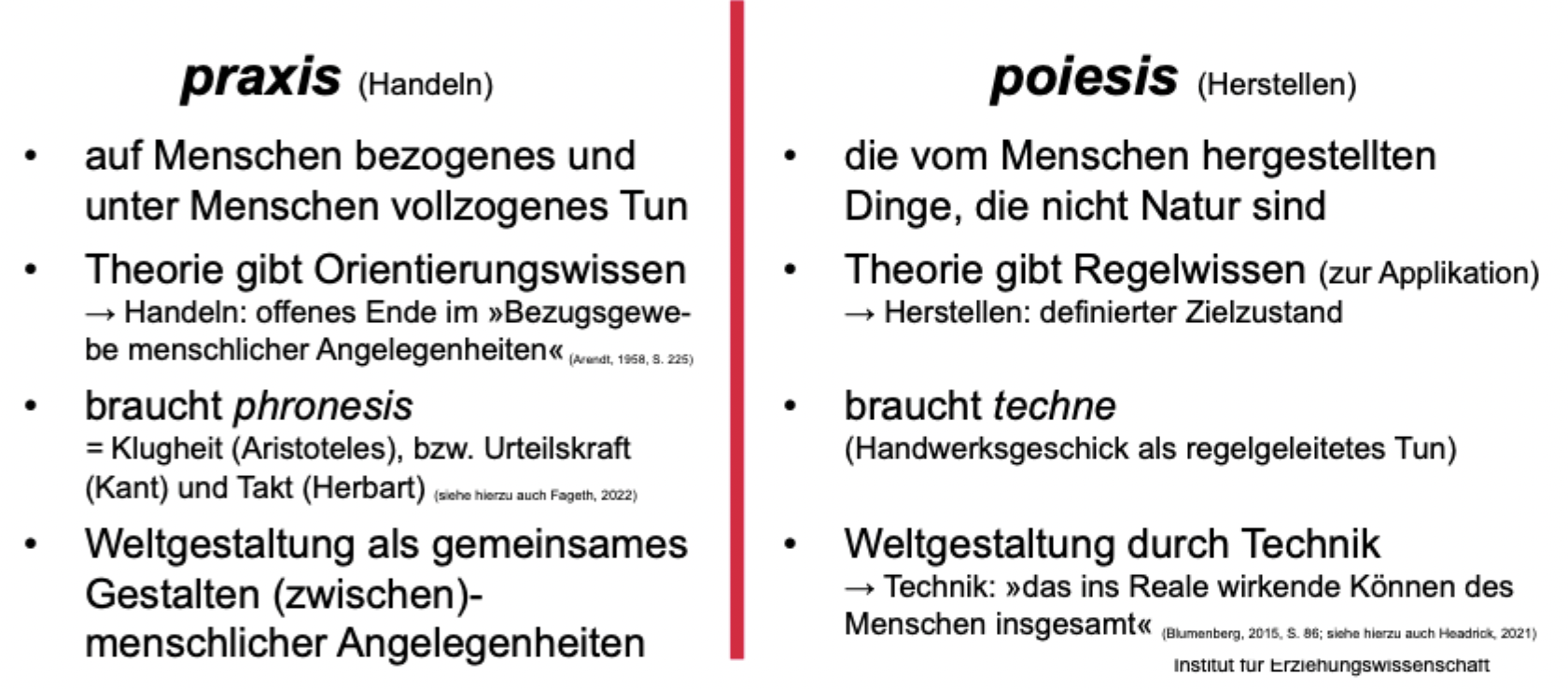

Veränderlichkeit beschreibt den Bereich menschlichen Tätigseins, in dem Handeln nicht nach festen Gesetzen oder ewigen Wahrheiten verläuft. Aristoteles unterscheidet darin zwei Formen des Tätigseins:

Praxis (Handeln) – auf Menschen bezogenes Tun, das zwischen Menschen geschieht.

→ Ziel: kein festgelegtes Ergebnis, sondern Verständigung, Sinn und gemeinsames Weltgestalten.

→ Erfordert phronesis (Klugheit, Urteilskraft, Takt).

→ Theorie liefert hier Orientierungswissen – also Einsicht in Prinzipien, nicht Regeln.

→ Veränderlich, weil Handeln offen, situationsabhängig und dialogisch ist.

Poiesis (Herstellen) – das Machen oder Produzieren von etwas, das nicht Natur ist.

→ Ziel: ein definierter, herzustellender Zustand oder Gegenstand.

→ Erfordert techne (regelgeleitetes Können).

→ Theorie liefert hier Regelwissen – Wissen zur Anwendung.

→ Veränderlich, weil sie mit menschlichen Mitteln in die Welt eingreift, aber zielgerichtet und reproduzierbar bleibt.

Fazit: Beide – praxis und poiesis – gehören zur veränderlichen Welt, im Gegensatz zur theoria (Erkenntnis des Unveränderlichen). Sie unterscheiden sich durch ihre Zielstruktur: praxis ist offen und dialogisch, poiesis geschlossen und technisch.

Wie wird das Theorie-Praxis-Problem in der Neuzeit „geboren“? Was verändert sich?

In der Neuzeit wandelt sich die Bedeutung von Theorie grundlegend: Unter dem Einfluss der (natur)wissenschaftlichen Revolution wird sie instrumentell – nicht mehr bloß Erkenntnis des Wahren, sondern Mittel zur planmäßigen Weltgestaltung.

Theorie zielt nun auf Berechenbarkeit, Vorhersagbarkeit und Kontrolle der Wirklichkeit. Sie soll Handeln steuern und optimieren (what works), während Praxis zur Anwendung von Regelwissen im Sinne der poiesiswird.

→ Dadurch entsteht erstmals ein Anwendungs- und Steuerungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis – das eigentliche Theorie-Praxis-Problem der Moderne.

Wie zeigt sich die Gegenreaktion auf die neuzeitliche Perspektive der Erziehung, und was folgt daraus?

Die Gegenreaktion wendet sich gegen das neuzeitliche, poietische Verständnis von Erziehung als technische Anwendung von Regelwissen. Stattdessen versteht sie Erziehung als praxis – als dialogisches, gemeinsames Handeln zwischen gleichwürdigen Akteuren (Anhalt 2025), das auf Selbstbestimmung und Offenheit zielt (Benner 2015).

Theorie bietet hier nur Orientierung, keine Vorschriften (Herbart 1806; Heitger 2003). Sie unterstützt das Nachdenken über Prinzipien wie Menschenwürde und Dialogizität, ohne Handlungen zu determinieren.

Mollenhauer (2008) betont, dass Erziehung nicht als Formung eines Materials, sondern als Ruf-und-Antwort-Beziehung verstanden werden muss – ein unvorhersehbarer, nicht kalkulierbarer Bildungsprozess.

Fazit: Die Gegenreaktion verschiebt Pädagogik von poiesis zu praxis: Erziehung ist kein Machen, sondern verantwortliches, offenes Handeln mit Menschen.

Wie zeigt sich im poietischen Verständnis von Theorie und Praxis die technologische Logik moderner Pädagogik, und welche Konsequenzen hat sie für das Verhältnis zwischen Theorie, Erzieherin und Edukandin?

Im poietischen Verständnis liefert Theorie Regelwissen und beantwortet die technologische Frage: „Was muss getan werden, um Ziel x zu erreichen?“ (Brezinka 1977).

Die Beziehung wird unidirektional: Theorie bestimmt Praxis; der/die Erzieherin handelt als Technikerin; der/die Edukand*in wird zum Objekt.

Konsequenz: Verlust von Dialog, Offenheit und Selbstbestimmung – Erziehung wird zur planbaren Produktion.

Warum ist die Unterscheidung zwischen praxis und poiesis wichtig, und für welche Fragen ist sie relevant?

Diese Unterscheidung zeigt, welche Art von Wissen und welche Logik des Handelns jeweils gelten: Praxis braucht Urteil und Ethik, Poiesis braucht Technik und Regeln. Sie ist zentral für Fragen wie:

Soll Erziehung Menschen bilden oder herstellen?

Welche Rolle spielt Theorie – Orientierung oder Anwendung?

Wie lässt sich verantwortliches pädagogisches Handeln begründen?

Damit klärt sie den Grundcharakter der Pädagogik selbst.

Was kennzeichnet das antike Weltbild hinsichtlich des Kosmos? Welche Stellung haben die Götter im antiken Weltbild? Was steht im antiken Weltbild über deren Willen?

Kosmos ist ewig, es gibt keine Schöpfung. Die Welt war schon immer da.

Die Götter sind Teil der Welt, nicht darüber. Sie sind „unsterbliche Menschen“, mächtig, aber gebunden an Schicksal (Moira) und Gerechtigkeit (Dikē).

Das ewige Gesetz (Fate & Law), nicht der Wille der Götter.

Welche pädagogische Funktion hatten Tragödien in der Antike?

Sie zeigten die Geltung ewiger, ungeschriebener Gesetze (z. B. Antigone). Sie warnten vor Hybris (z. B. Ödipus).

Wie sah die antike Kosmologie nach Aristoteles und Ptolemäus aus?

Die Erde im Zentrum, umgeben von Sphären mit Sternen/Planeten. Bewegungen: Himmel = Kreisbewegung (ewig, unveränderlich), Erde = gerade Bewegung (Werden und Vergehen).

Welche Grundhaltung galt im antiken Weltbild als ideal?

Theoria = kontemplatives Schauen. Ziel: erkennen, nicht verändern.

Welches Bildungsziel verfolgte das antike Weltbild? Welche Tätigkeit galt in der Antike als die höchste?

Die kosmische Ordnung erkennen und Hybris vermeiden.

Schauen und Verstehen. Theorie > Praxis > Poiesis.

Was ist der zentrale Umbruch im christlichen Weltbild?

Ein persönlicher Gott schafft die Welt ex nihilo und steht außerhalb/über ihr.

Was bedeutet creatio continua?

Gott erhält die Welt ständig, nicht nur am Anfang erschaffen.

Wie versteht das Christentum Zeit und Geschichte?

Linear, nicht zyklisch: Schöpfung → Sündenfall → Christus → Jüngstes Gericht. Augustinus: Ewigkeit = unveränderlich, Zeit = vergänglich.

Wie ist der Mensch im christlichen Weltbild beschrieben? Welche Bedeutung hat die Menschenwürde im Christentum? Was bedeutet Personsein im christlichen Verständnis?

Imago Dei: frei, personal, verantwortlich, fähig zum Guten oder Bösen. Der Mensch ist Mitschöpfer, verantwortlich für die Welt. Der Mensch ist frei, aber verantwortlich und kann in Beziehung zu Gott treten.

Welche theologischen Tugenden prägen das christliche Weltbild?

Glaube (aktives Vertrauen), Hoffnung (auf Erlösung), Liebe/Agape (höchste Tugend, selbstlos, praktisch).

Welche Rolle spielt die Liebe (Agape/Caritas) im Christentum?

Sie ist die höchste Tugend. Nächstenliebe gilt auch Fremden/Feinden. Werke der Barmherzigkeit: Hungrige speisen, Nackte kleiden, Kranke besuchen, Gefangene trösten.

Wie unterscheidet sich Praxis von Poiesis im Christentum? Welche Tätigkeit steht im christlichen Weltbild an der Spitze?

Praxis = Handeln aus Liebe, gemessen an Gesinnung. Poiesis = Machen/Produzieren. Beispiel: barmherziger Samariter handelt gut wegen Liebe, nicht wegen Effizienz.

Praxis (moralisches Handeln). Theorie tritt zurück.

Was verändert sich im neuzeitlichen Weltbild? Ab wann war das? Wie werden Theorie und Praxis in der Neuzeit neu definiert?

Ab 1500/1600: Machen und Beherrschen werden zum Wichtigsten (Poiesis). Theorie = know-how, experimentelles Wissen. Praxis = Anwendung dieses Wissens, eigentlich Poiesis.

Welche Rolle spielt Francis Bacon für das neuzeitliche Weltbild? Wie deutet Bacon den Sündenfall?

Er kritisiert alte Philosophie („viele Worte, keine Werke“), lobt Erfindungen (Kompass, Buchdruck, Schießpulver), fordert praktische Wissenschaft. Im Novum Organon (1620): induktive Methode, Experimente. Slogan: „Wissen ist Macht.“

Der Mensch verlor Herrschaft über die Natur; Wissenschaft bringt sie zurück.

Welche Rolle spielt Descartes?

Er fordert, der Mensch solle „Herr und Besitzer der Natur“ werden.

Was bedeutet die Lehre von den „zwei Büchern“?

Naturbuch (mit Mathematik lesbar) und Offenbarungsbuch (Theologie). Folge: Säkularisierung der Wissenschaft.

Wie verschiebt sich das Zentrum im neuzeitlichen Weltbild?

Anthropozentrismus: der Mensch steht im Zentrum, Gott wird methodisch irrelevant.

Welche Rolle spielt Technik für die Wissenschaft in der Neuzeit?

Sie ist untrennbar verbunden: Fortschritt braucht Instrumente (Teleskop, Mikroskop).

Wie war das Verhältnis von Theorie und Praxis in der Antike vs. der Neuzeit?

Antike:

Theorie = Kontemplation, Praxis = moralisches Handeln.

Neuzeit:

Theorie = Experiment/Know-how, Praxis = technische Anwendung (eigentlich Poiesis).

Welches Problem entsteht bei der Verwendung von „Theorie“ und „Praxis“?

Es sind die gleichen Wörter, aber mit völlig anderen Bedeutungen.

Was bedeutet „Praxisbezug“ in der Pädagogik doppeldeutig? Was kann mit „Praxisschock“ gemeint sein?

Entweder moralisches Handeln mit Kindern (Praxis) oder Anwendung von Methoden zur Ergebniserzeugung (Poiesis).

Entweder der Schock vor echter menschlicher Komplexität (Praxis) oder das Versagen von Methoden (Poiesis).

Was bedeutet Anthropozentrismus als Konsequenz?

Der Mensch ersetzt Kosmos (Antike) und Gott (Christentum) als Zentrum und versteht sich als Macher seiner Welt.

Was bedeutet „indifferente Pädagogik“? Wer vertrat diese Position?

Pädagogik wird zu einer neutralen Technik, die jedem System dienen kann (Demokratie oder Diktatur).

Catalfamo: Pädagogik ist eine Technik ohne eigene Werte, anwendbar in jedem politischen System.

Welche Position vertritt Habermas?

Wissenschaft kann nur Mittel behandeln, nicht Zwecke.

Welche Rolle spielt John Locke für die Pädagogik? Wie beschreibt er den kindlichen Geist?

Er gilt als „Entdecker des Kindes“, definiert Kindheit als eigene Lebensphase.

Der kindliche Geist wird als tabula rasa (unbeschriebenes Blatt), formbar wie Wachs oder Wasser.

Wodurch entstehen laut Locke Unterschiede zwischen Menschen? Deren Induktion? Welche Konsequenz ergibt sich für die Pädagogik?

Hauptsächlich durch Erziehung, nicht durch Natur.

Die Erziehung wird als kontrollierbarer Prozess auf Basis von Beobachtung und Regeln gesehen.

Sie wird zur Technik (Poiesis), nicht mehr moralisches Handeln (Praxis).

Wie definiert Watson Psychologie? Und Verhalten?

Als Wissenschaft vom Verhalten, nicht mehr von Seele oder Bewusstsein.

Verhalten wird als Reiz-Reaktions-Muster, objektiv messbar, verstanden.

Welches Ziel verfolgt Skinner? Wie sollen laut Skinner gesellschaftliche Probleme gelöst werden?

Den Aufbau einer Technologie des Verhaltens, so exakt wie Naturwissenschaften.

Gesselschaftliche Probleme sollen durch die Steuerung von Umwelt und Genetik, nicht durch moralische Appelle, gelöst werden.

Wie wird der Mensch im Behaviorismus gesehen? Wie verändert diese die Erziehung?

Als determiniert, nicht frei.

Erziehung wird zur Technik zur Produktion gewünschten Verhaltens. Lehrer = Techniker. „Praxis“ bedeutet nur noch Poiesis (Kontrolle, Fabrikation).

Wie unterscheiden sich Theorie, Praxis und Poiesis in Antike, Christentum und Neuzeit?

Antike: Theorie = kontemplatives Schauen (höchste Tätigkeit), Praxis = moralisches Handeln, Poiesis = Machen/Produzieren (untergeordnet).

Wie entwickeln sich die Bedeutungen von Theorie, Praxis und Poiesis in Antike, Christentum, Neuzeit und moderner Pädagogik?

Antike: Theorie = kontemplatives Schauen (höchste Tätigkeit), Praxis = moralisches Handeln, Poiesis = bloßes Herstellen.

Christentum: Praxis = Handeln aus Glaube, Hoffnung, Liebe (höchste Tätigkeit), Theorie zweitrangig, Poiesis gering.

Neuzeit: Poiesis = Machen/Produzieren durch Wissenschaft/Technik (höchste Tätigkeit), Theorie = experimentelles Know-how, Praxis = nur noch Anwendung (faktisch Poiesis).

Locke: Kindheit entdeckt, tabula rasa, Erziehung = kontrollierbarer Prozess → Pädagogik wird Technik (Poiesis).

Watson: Psychologie = Lehre vom Verhalten, streicht Seele/Bewusstsein, Verhalten = Reiz-Reaktions-Muster.

Skinner: Ziel = Technologie des Verhaltens; Mensch = determiniert durch Umwelt/Genetik; Erziehung = Produktion gewünschten Verhaltens → „Praxis“ reduziert auf Poiesis (Kontrolle, Fabrikation).

Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Umdeutung von Theorie und Praxis?

Anthropozentrismus: Der Mensch ersetzt Kosmos (Antike) und Gott (Christentum) als Zentrum, versteht sich als Macher seiner Welt.

Indifferente Pädagogik: Wissenschaft behandelt nur Mittel, nicht Zwecke (Habermas); Pädagogik wird zur neutralen Technik, die jedem System dienen kann (Catalfamo).