DI/TSA

1/44

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

45 Terms

Nomme les 10 interventions universelles et nomme les stratégies/interv de chacune.

1- rendre l'abstrait concret (le non dit, le verbal): Rendre visuel et verbal tout ce qui est invisible (contextes, intentions, ressenti, etc..). Utiliser support visuel le plus souvent possible.

2- utiliser un support visuel: le support visuel donne du sens aux choses, surtout l'invisible. Permet surtout d'organiser la pensée et bien intégrer l'info.

3- précisée le sens global: mettre emphase sur les info imp pour aider a comprendre sens. La pers autiste fera descriptions alors pers normal fera interprétations.

4- diminuer l'imprévisibilité: utilisation de l’horaire pour prévoir. Dans mesure du possible dun changement avant que ça aille lieu.

5- aider la pers a faire des liens, a généraliser: la généralisation est un défi pour pers TSA. On l'aide faire liens entre différentes situations et en temps réel quand possible.

6- structurer temps (sablier, horaire, …): avoir représentation du temps a l’aide d’outils divers (horloge, calendrier, …). Apprendre débuts et les fins de séquences de ce wuelle vit au quotidien.

7- décortiquer les apprentissages (séquences): il est donc essentiel de fragmenter l'info le plus souvent possible.

8- respecter le fonctionnement interne/externe (régulation): constamment surchargée d'info, se fatigue plus rapidement que les autres. Besoins pauses régulières. Faut partir de ce quelle connaît pour lui apprendre autre chose ou comprendre logique du comp.

9- tenir compte de l'hyporéactivité/l'hyperéactivité des sens: l'hyper des sens varie de chaque pers, et d’une situation a l’autre, et pas juste au pers TSA. Doit permettre a la pers d'apprendre graduellement a contrôler et comprendre differents sens.

10- l'env.: avoir un env prévisible avec des aires clairement identifiées. Épurer pour éviter une surcharge.

Explique c'est quoi le PECS.

Le PECS (Picture Exchange Communication System) est un système de comm. par échange d’images. L’enfant apprend a demander, nommer et a interagir a l’aide de picto. Peut mener a une progression vers langage verbal.

Le but est de donner a la personne les moyens d'exprimer ses besoins, choix et intérêts de façon claire et fonctionnelle, afin d'encourager comm. sociale.

Nomme les 6 étapes du PECS, avec le but de l'apprentissage et un exemple.

1-Échange physique: comprendre que donner image permet obtenir quelque chose (éduc. phantom) (ex.: l'enfant tend image biscuit a l’adulte pour en recevoir un vrai). 2-Spontanéité: initier la comm. sans aide (ex.: kid va chercher image biscuit sur son tableau pour la donner spontanément). 3-Discrimination: choisir entre plusieurs images (ex.: choisir entre biscuit et jus selon son envie). 4-Construction de phrases: combiner plusieurs images pour former une demande (ex.: coller “je veux” + “jus” sur bande-phrase). 5-Répondre a des questions: répondre a “qu'est-ce que tu veux?” (ex.: adulte demande, kid construit phrase en réponse). 6-Comm. généralisée: utiliser le PECS pour d’autres fonctions (commenter, répondre, etc) (ex.: kid dit “Je vois un chat” ou “J'aime le ballon”).

Nomme les 4 types de phrases d'un scénario social, explique et donne un exemple.

1-Descriptive: présente la situation, lieux ou personnes impliquées (ex.: tous jours, les élèves vont a récré.). 2-Directive: indique comp. attendu ou une façon d'agir (ex.: quand cloche sonne, je me place dans rang). 3-Perspective: explique émotions, pensées ou réactions possibles des autres (ex.: mes amis sont contents quand j'attends mon tour). 4-Affirmative: renforce message positif ou valeur du comp. (ex.: c’est agréable d'attendre son tour, tt le monde peut jouer).

Nomme les 4 étapes pour créer un scénario social.

1-identifier situation problématique et comprendre cause. 2-déterminer l'habileté a enseigner. 3-écrire scénario: langage + et simple, respecter proportions types phrases, éviter longueurs et aller a l'essentiel, utiliser vocab. compréhensible, significatif, précis et concret (pas “tjrs” ou “jamais”), écrire au “je” si possible. 4-lire, pratiquer, généraliser et adapte.

Nomme quelques erreurs d'un scénario social.

“Tout le monde fait des erreurs”, “quand fait erreur, j’essaie rester calme”, “si je me trompe, peut recommencer”, “c’est comment sa que les autre/je/on apprend”.

Nomme les 5 éléments qui favorisent les apprentissages et explique les.

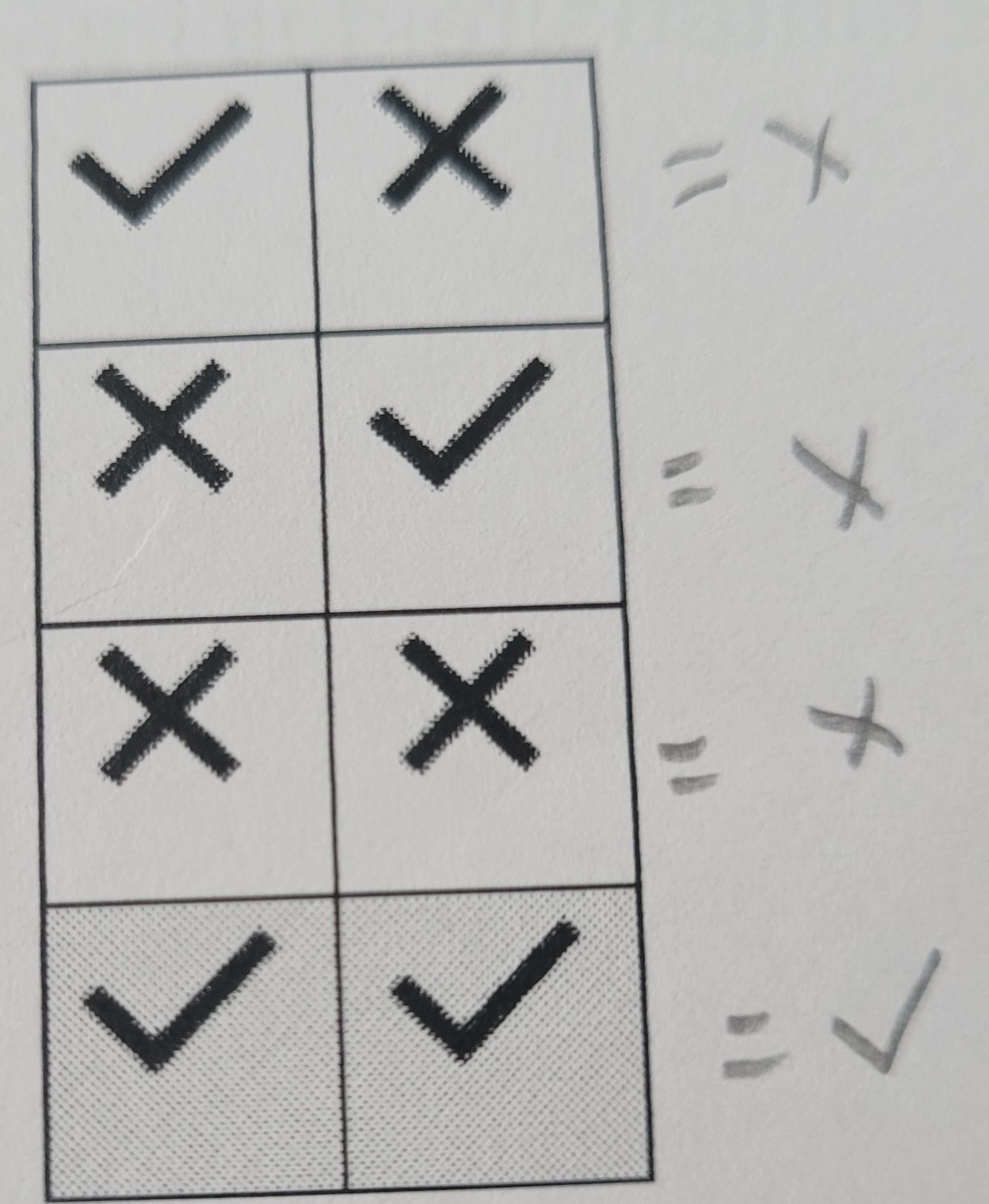

1-Présenter l'info. visuellement: les pers. autistes apprennent mieux quand elles peuvent voir ce qu'on explique (images, photos, listes écrites, dessins, etc). 2-Présenter les info. de façon structurée: elles sont aidées quand l'info. est bien organisée et logique (utilisée tableaux, schémas ou graphiques avec chaques éléments a sa place et liens claires). 3-Donner accès a l’ensemble des info. pertinentes: accès a l’ensemble de l'info. pertinente pour apprendre notion ou concept, ou du moins a plusieurs exemple du concept, permet + facilement comprendre ce quil y a de commun entre différents éléments ou liens avec autres. 4-Permettre la manipulation et l'expérimentation: elles semblent aidées quand peuvent observer le matériel a apprendre, l'expérimenter, manipuler, classer ou regrouper éléments ensemble. Peuvent alors mieux comprendre différents possibilités du matériel a apprendre. 5-Favoriser une rétro. informative: les pers. autistes semblent aidées quand la rétro. est informative c-a-dire qui apporte une info. supplémentaire pour comprendre l’objet de l'apprentissage (plutot que “beau travail”…).

Nomme les 5 niveaux de lla crise et les interventions de chaque niveau du développement de la crise (niv. 0 a 3).

Niveau 0: la personne est disponible a l'apprentissage, interv.: prévention (utiliser interv. universelles). Niveau 1: la pers. démontre des signes physique/symptômes, ne communique rien, elle ressent les choses, interv.: comprendre fonction du comp., interv. bienveillantes. Niveau 2: communiqué en s'opposant, questionnant, refusant (activement ou passivement), interv.: encadrement, interv. directives. Niveau 3: agressivité verbale et physique ou perturbé le climat du groupe, interv.: sécurisé, interv. restrictives. Niveau 4: décompression (il va etre fatiguer=peut dodo, pas disponible.).

Nomme les 7 fonctions exécutives.

1-Mémoire de travail 2-La perception 3-La planification et organisation 4-Flexibilité 5-L'inhibition 6-L'attention 7-Régulation émotionnelle

Explique la fonction exécutive de la mémoire de travail et nomme des stratégies.

Mémoire de travail: les pers. autistes se souviennent très bien des détails, car elles mémorisent les info. telles qu’elles les perçoivent. Parfois souvenirs très précis d'événements ou d'objets, mais ont dû mal souvenir significations ou concepts globaux. (Strat.: diminuer stimuli, catégoriser, limiter info, repères visuels, micro-graduer.)

Explique la fonction exécutive de la perception et nomme des stratégies.

La perception: sa permet créer image du monde avec différents aspects, comme la couleur, forme et son. Les pers. autistes ont souvent attention excessive aux détails, ce qui rend difficile voir l’ensemble de situation. Cela affecte façon dont elles classent les info. Par ex., ont dû mal reconnaître que des objets différents (comme banane et une orange) sont meme catégorie (fruits). Elles concentrent plutot sur détails specifiwues (forme, couleurs), elles dévrivents et nous on interprete. (Strat.: utiliser aides visuelles ou schémas simples pour aider voir l'ensemble, jeu de tri (couleur, forme, …), jeu trouver l’intru, guider pers. pour concentrer sur info. essentielles.)

Explique la fonction exécutive de la planification et l'organisation et nomme des stratégies.

La planification et l'organisation: structurer des éléments et établir des liens entre les info.; catégoriser.diviser tâche complexe. prioriser actions, a structurer séquence logique d’action a poser pour atteindre but. (Strat.:

Explique la fonction exécutive de la flexibilité et nomme des stratégies.

La flexibilité: capacité de changer de comp. selon les situations. (Strat.: enseigner des alternatives, enseigner en prévention plan A et plan B, enseigner possibilités, pas laisser certaines rigidités d'installer, prévoir transitions, utiliser visuel démontrer horaires, changements et imprévu, horaire prévisible.)

Explique la fonction exécutive de l'inhibition et nomme des stratégies.

L'inhibition: contrôle de ses actions et paa agir impulsivement (diff. surtout dans situations sociales, surcharge senso.

Explique les fonctions exécutives de la régulation émotionnelle et l'attention.

La régulation émotionnelle: capacité a agir et gérer ses propres émotions. L'attention: capacité a rester concentré sur une période de temps donné.

Explique le rôle de TES en classe (en lien avec la disponibilité de l'élève aussi).

Le rôle du TES en classe est d'observer, garder l'enfant disponible, prévenir l'escalade, puis évaluer la crise et intervenir.

L'observation des cpts dérangeants est de comprendre la fonction du comp. (éviter, obtenir), puis il est influencé par quoi (émotion forte, besoin non comblé, habiletés non acquise). Nous on offre du soutien, le prof s’assure qu'il fait sa tâche.

Nomme les 8 sens et leurs caractéristiques.

1-Vision: lumière, forme, couleur. 2-Ouie: sons, voix, bruits. 3-Odorat: odeurs. 4-Gout: saveurs et textures. 5-Toucher: contact, pression, température. 6-Vestibulaire: équilibre, mouvement. 7-Proprioception: position du corps. 8-Introception: sensations internes (faim, douleur, émotions).

Explique c’est quoi la perception sensorielle.

Cest la façon dont le cerveau reçoit, trie et interprète les info des sens. Chez la pers. autiste, le tri des info est souvent différent: certains trop fortes (hyper) et dsutre trop faibles (hypo). Ces différences influencent la concentration, émotions et le comp.

Explique c’est quoi l'hupersensibilité, l'hyposensibilité et la surcharge sensorielle.

Hyper.: c’est trop d'info sensorielle (ex.: l'enfant bruits de la close est douloureux.). Hypo.: c’est pas assez de stimulation (ex.: recherche de mouv., de sons, de textures.). Surcharge senso.: c’est trop de stimuli a la fois, cerveau “déborde” (ex.: la personne se bouche, fuit, pleure ou se retire.).

Nomme les conséquences possible d’une surcharge.

Meltdown: explosion émotionnelle.

Shutdown: repli ou silence complet.

Nomme des exemple de stratégies d'intervention en senso.

Objectif: prévenir surcharge: réduire bruits, ajuster lumière, prévoir pauses senso. Aider filtrer l'info: guider visuellement; picto, routines claires, repères visuels. Favoriser régulation: offrir objets senso, prévoir espaces calmes, pauses plus fréquentes. Donner temps de traitement: parler lentement, éviter répéter trop vite une consigne. Nommer et co-réguler: mettre mots sur ce que la pers vit (“..semblent déranger par bruit..”). Collaborer: impliquer parents, prof, ergo pour comprendre profil senso.

Explique l'outil visuel des picto.

Cela permet de donner des repères visuels (temps, étapes,…), d’identifier les comp attendus, de développer l’autonomie fonctionnelle. Juste des mot, ou image (couleur ou sans).

Évaluer le niv de symbolisme permet d’avoir forme plus adapté, les pucto peuvent etre encadrés, la taille varie mettre images en mouvements quand c’est une action (ex.: mettre ses bottes).

Explique l’outil visuel de l'imprévu.

Le picto représentant l'imprévu est essentiel pour travailler flexibilité et doit rapidement être enseigner a la pers. Contribu a diminuer anxiété qui comprend bien sa signification.

Explique l’outil visuel du “pas disponible, interdit et permis”.

Ces symboles doivent être enseigner a la pers. Cela facilitera l'apprentissage des règles et comp sociaux.

Les notions non-dispo. peut s'appliquer en contexte réel et avec outil de gestion de temps (ex.: biscuits non dispo et permis a l’heure de la collation.).

Voir faire évoluer selon compréhension du jeune pour mieux distinguer (non dispo peut devenir il y en a plus, photos boite vide par ex.).

Explique l’outil visuel de la séquence.

Sert a développer l'apprentissage certaines habiletés qui a plusieurs étapes, comprendre demande/attendu. Idéalement □□□□ (horizontale) et peut s’ajouter d'autre modalités. La séquence s'adapte au niveau symbolisme de l’enfant (peut etre a objet, photos, images, mots,…).

Explique l’outil visuel de l'horaire.

Permet donner repères visuels (temos), anticiper événements a venir et développer l'autonomie fonctionnelle. Idéalement vertical au départ.

Peut contenir: 2 picto (mtn, apres pour debuter), une ou plusieurs act. de la journée, peut etre a l'objets-photos-images…, repères temps stable et fixe (lever/coucher,…), différence avec calendrier qui est plus global, plus étendue dans temps, permet consigner rdv, act extérieurs et soutient compréhension imprévus.

Pas oublier cet outil peut aussi et surtout fait en contexte réel et avec dessin main levée.

Explique l’outil visuel de la convo en BD.

Imager les comp attendus en situation sociale. L'utilise pour aider a comprendre l'impact des paroles ou geste vers l’autre. Support a la conscience de l’autre, permet entre autres voir l'impact de l’intensité des intérêts spécifiques.

Explique l’outil du carré des émotions.

Les émotions plus souvent vécues sont 😄😢😡😨. Il peut etre utile et facilitant pour la pers d’avoir accès au carré émotions pour mieux cerner ce wu’elle vit et nommer.

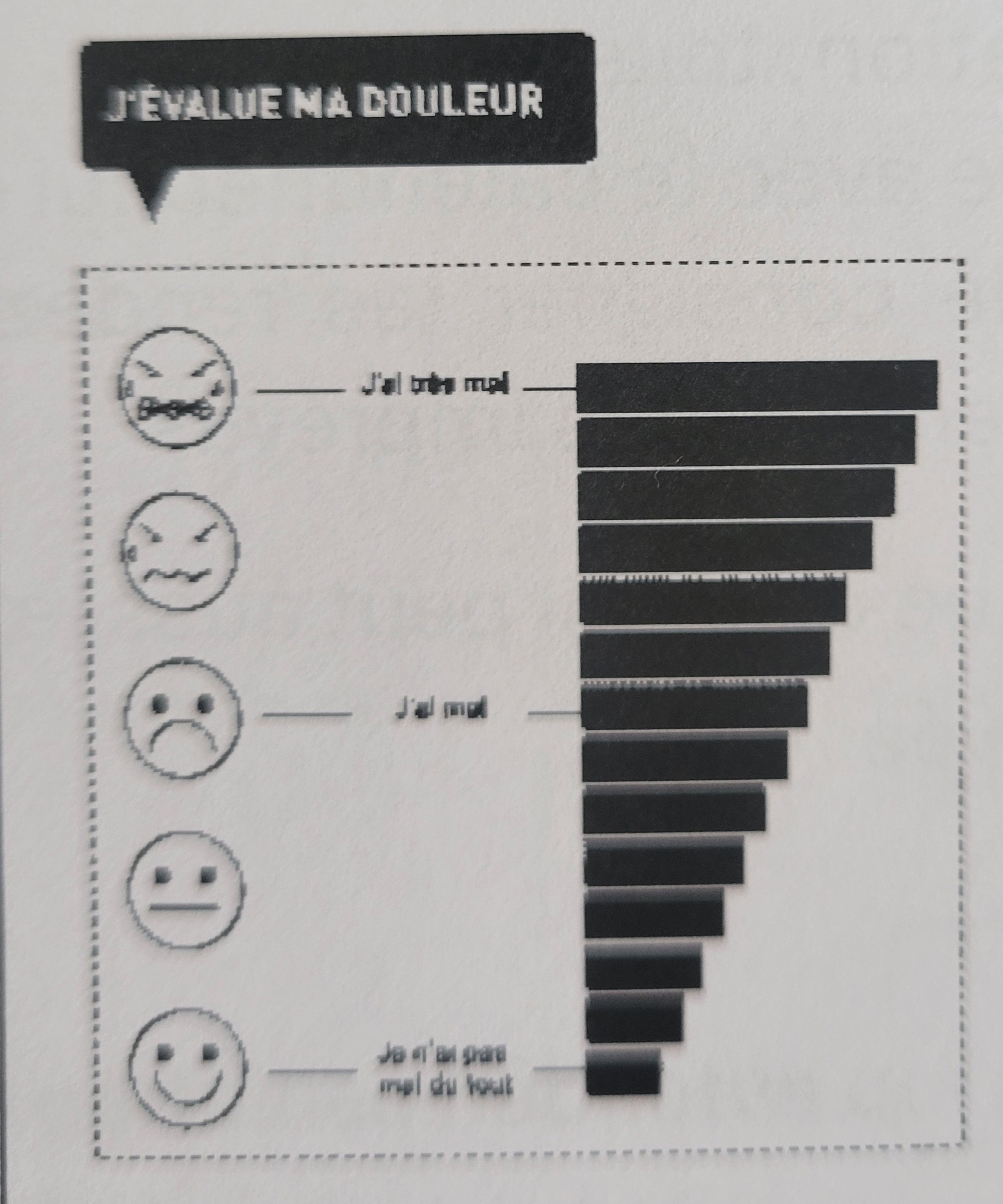

Explique l’outil visuel des échelles.

Parfois illustrer par thermomètre, utiliser pour expliquer intensité d’un comp, émotion, etc. Permettent graduer intensités de ceux-ci (intensité voix, emotion, etc.).

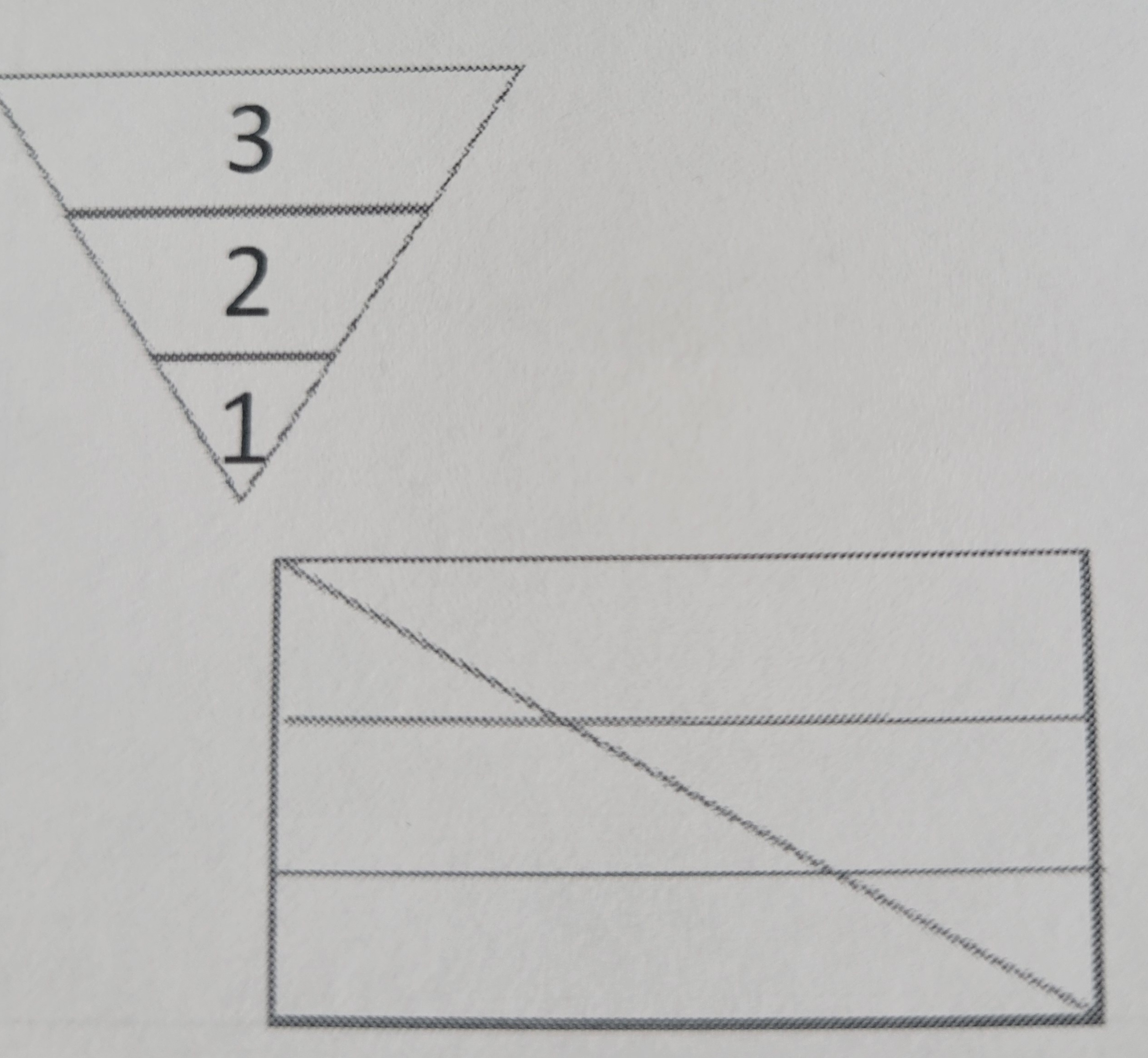

Explique l’outil visuel de la pyramide inverse.

Illustre niveau intensité (niveau de bruit par exemple et lui recherché,…etc.: tu parles a un niv 3 et jaimerai tu parles niv voix 1.).

Explique l'outil visuel de l'outil des possibilités.

Pour expliquer possibilités. Permet rendre concret possible ou pas permit ou pas, etc. Particulièrement intéressant poir expliquer notions consentements par ex.

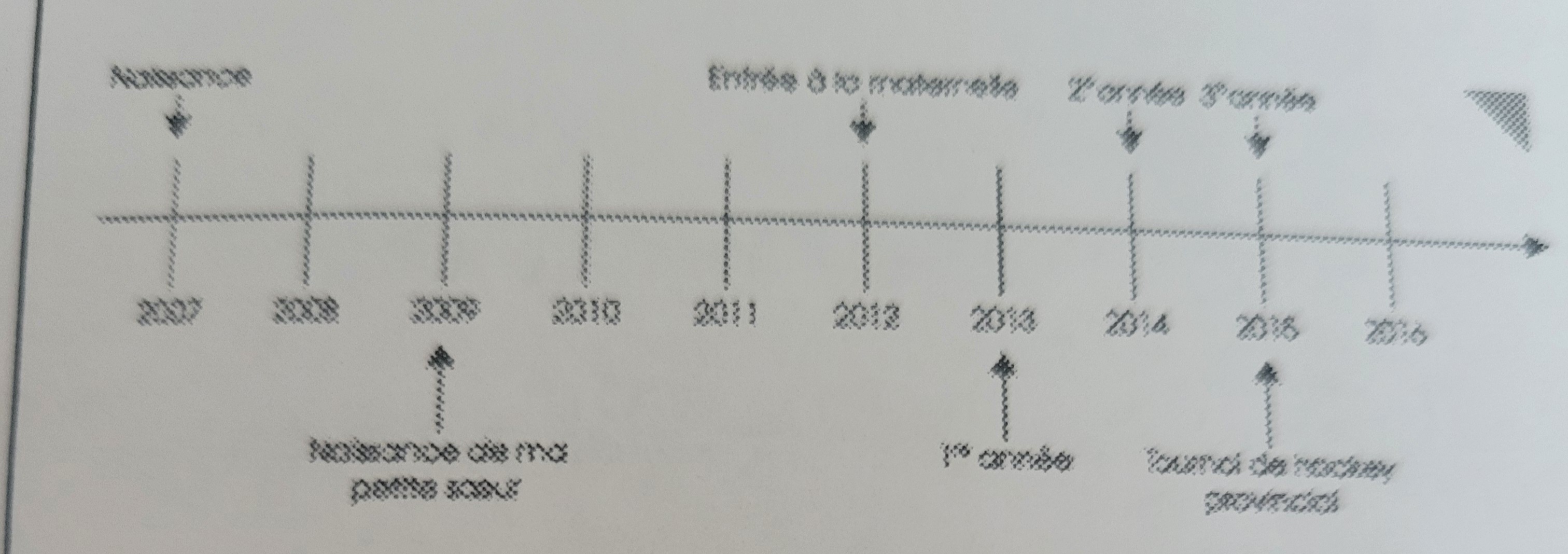

Explique l’outil visuel de la ligne du temps.

Structurer temps donnant repères concrets. Faire comprendre notions abstraites (saisons, année, majorité, séparation,…).

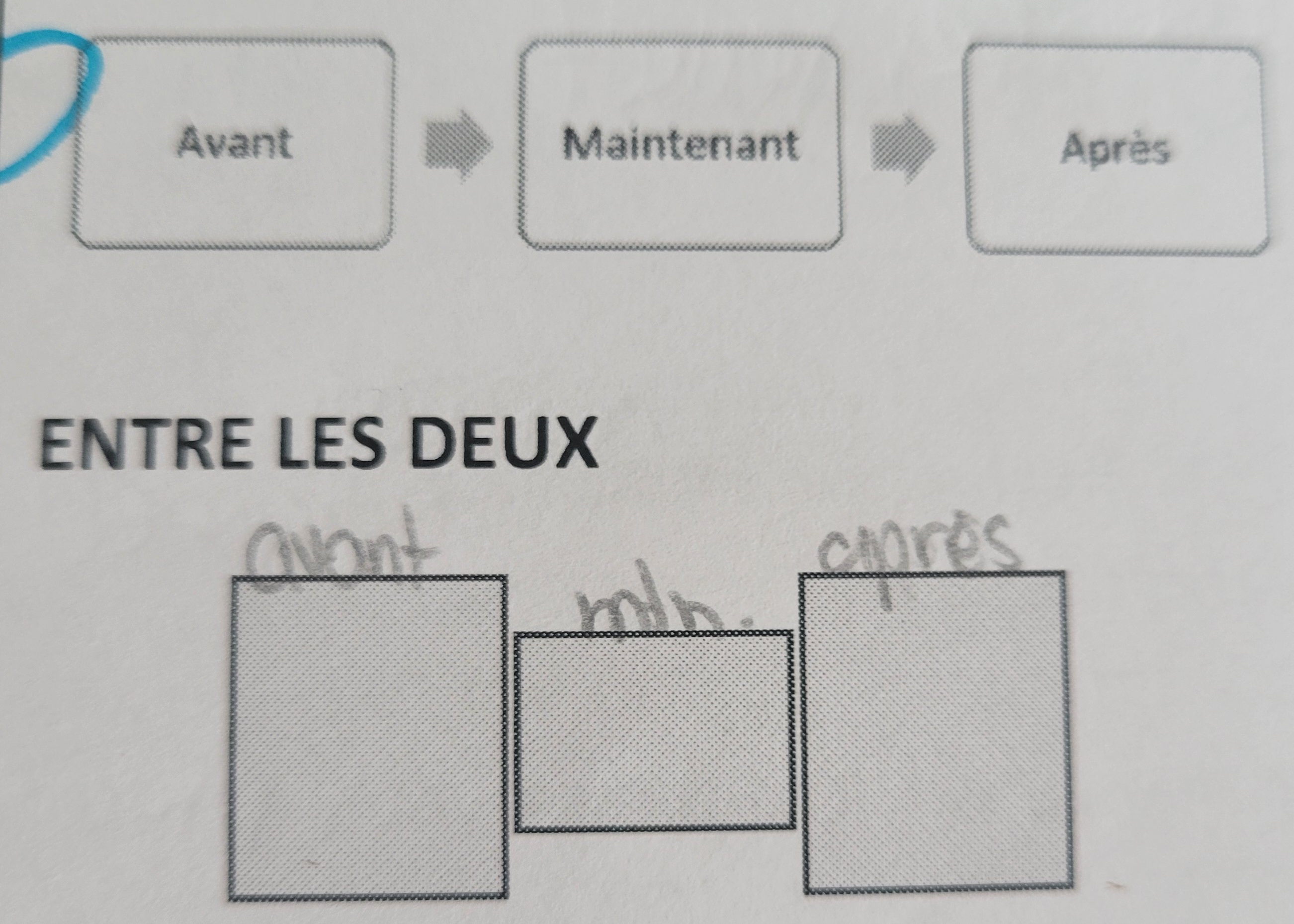

Explique l’outil visuel du avant et le après.

Conceot de mtn et apres vise a situer la pers dans temps. Cela peut également permettre préciser attentes et renforcements qui viendront.

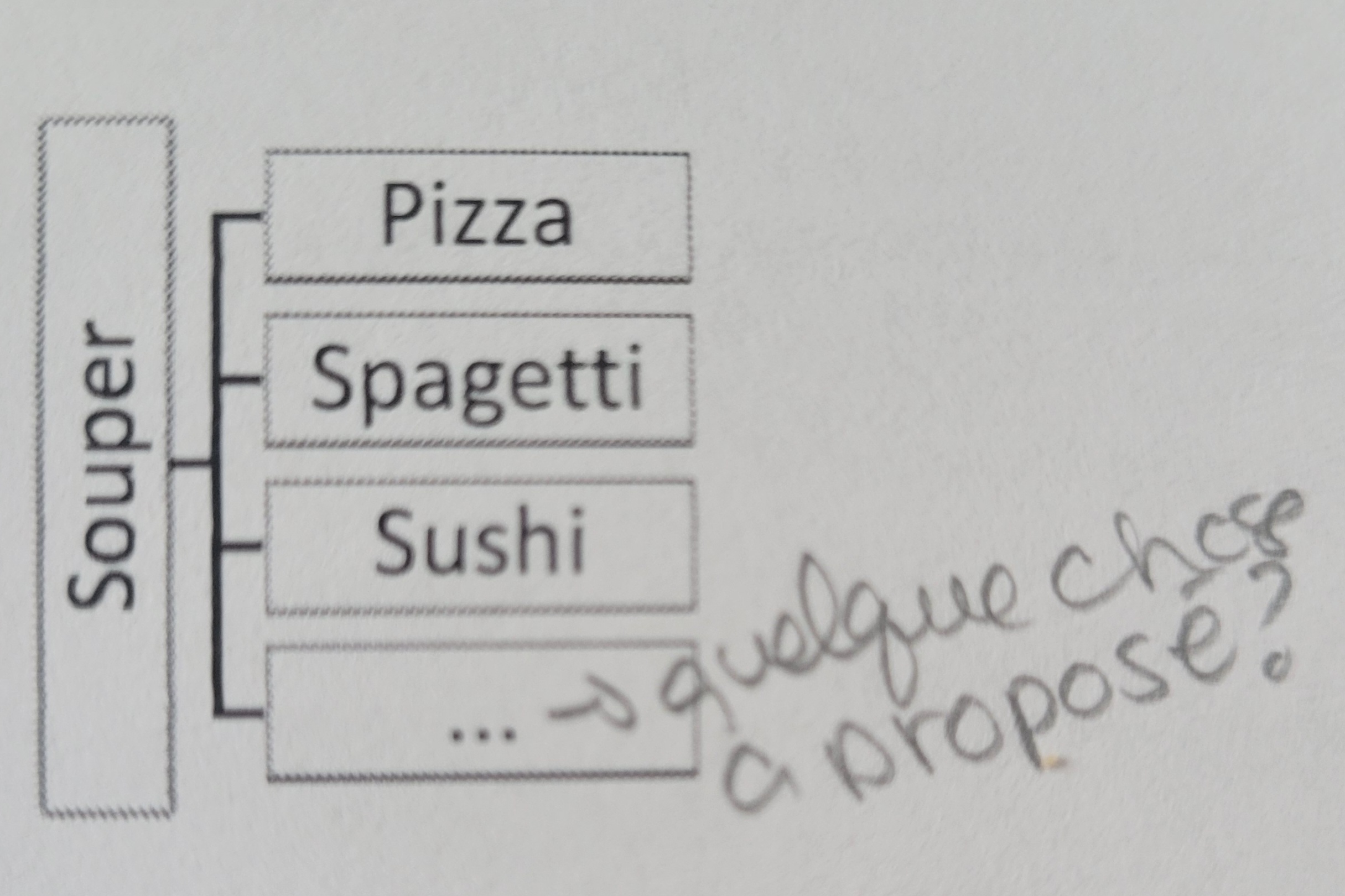

Explique l'outil visuel du schéma favorisant le choix.

Permettant pers d'apprendre faire choix. Favorise l'autodétermination de la pers, responsabiliser pers selon choix quelle fait. Tjrs s’assurer l'on peut répondre aux choix proposés quand introduit cet outil.

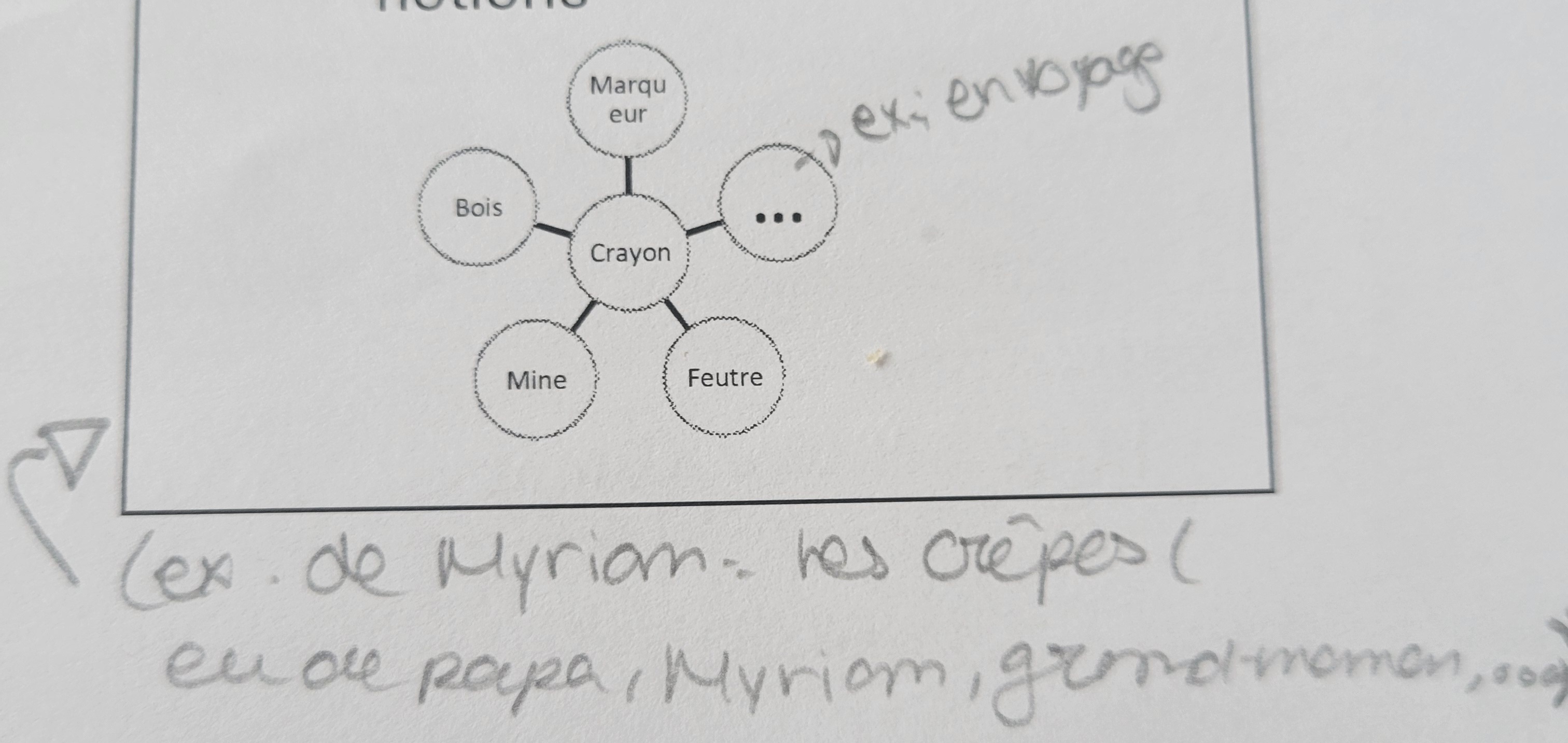

Explique l’outil visuel de l'outil pour expliquer les concepts.

Schéma représentant thème central, entourer d'éléments appartenant a ce concept général. (Exemple crepe myriam, eux papa, eux myriam et eux mamie).

On l’utilise pour: développer compréhension notions abstraites développer catégorisation et développer capacité généralisation de certaines notions.

Nomme les 4 grands piliers de la structuration TEACCH.

1- structure de l'env.

2- structure du temps.

3- structure de travail individualisé.

4- structure du matériel.

Explique la structure de l'environnement dans le TEACCH.

Organisation physique claire des espaces selon leur fonction (avec indications visuelles).

→ zones identifiées avec repères visuels (zone du prof face a face, zone travail individuel/autonome, zone jeux, zone act collectives, zone d'apaisement).

→ matériel rangée a la même place.

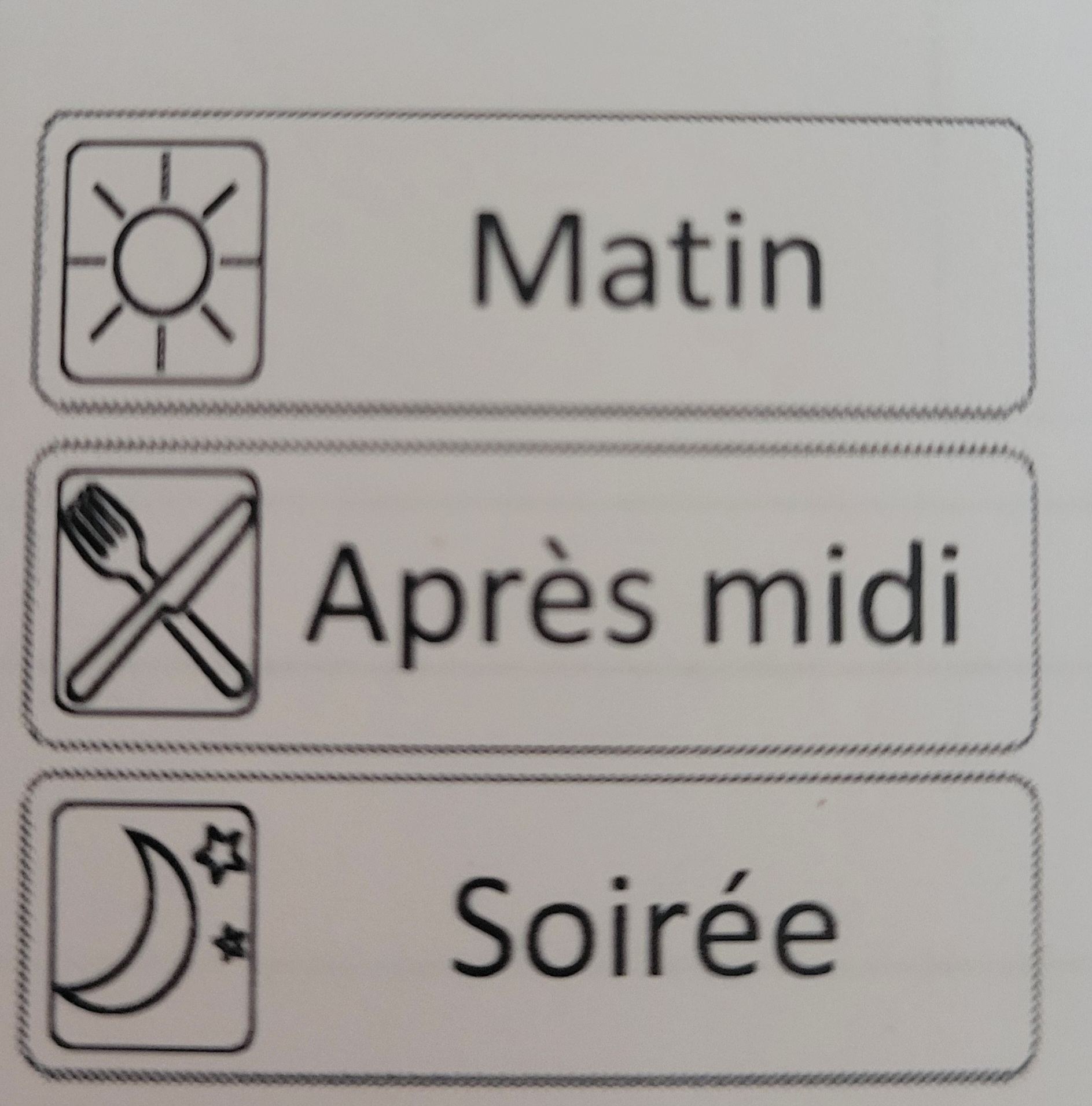

Explique la structure du temps dans le TEACCH.

Aide la pers a anticiper ce qui s’en vient.

→ horaire visuel vertical du matin au soir.

→ picto “mtn/après”.

→ sablier ou timer pour visualiser durée d’une tâche.

Explique la structur de travail individualisé dans le TEACCH.

Système de travail individualisé est une façon d'organiser divers act, a travers lequel l'élève est autonome et sait exactement:

→ quoi faire

→ la durée de l'act

→ quand il doit arrêter (fin act)

→ l'étape suivante, quoi faire ensuite

Les instructions fournis sont développées en fonction niv cognitif et du développement de chaque enfant (images simple d'objets, dessins, listes d'instruction écrites, etc).

Explique la structure du matériel dans le TEACCH.

Durant travail autonome, l'élève doit faire une série de tâches individuellement. Ces tâches que l’on qualifiera ici de “materiel”, doivent être adaptées a l'élève et respecter certains critères. Le matériel utilisé en travail individuel doit être:

→ connu par la pers (pas nouveau apprentissages, on veut consolider et generaliser)

→ présenter de gauche a droite/haut en bas

→ modulaire (versatile)

→ réutilisable/solide

→ clair/fonctionnelle (on sait comment l’utiliser au premier coup d’oeil) avec stratégie éducative

Matériel doit presenter indice visuel permettant a l'élève de comprendre rapidement ce quil doit faire. Les indices visuels peuvent etre:

→ modele/ex/échantillon

→ gabarit

→ séquence

→ consigne écrite

→ indice

Explique c'est quoi l'autisme.

Le TSA s'inscrit dans la grande famille des conditions neurodéveloppementales. Il sd caractérise par un fonctionnement neurologique différent qui influencent la manière dont une pers voit, comorend et interagit avec le monde, sans que cela soit une maladie ni un déficit. Chaque personne autiste a un profil unique: il faut penser en termes de spectre plutot que de cases rigides. Une pers autiste peut aussi avoir des trb du langage ou une DI, mais aussi aucun des 2.

Explique les caractéristiques du déficits de la comm et des interactions sociales, puis des caractère restreint et répétitif des comp, des intérêts ou des act.

Déficits de la comm et des interactions sociales:

→ déficits de la réciprocité socio-émotionnelle (ex.: diff de convo., diff initier interactions sociales ou y répondre,…).

→ déficits des comp de comm non verbaux (ex.: contact visuel anormal, diff comprendre expressions faciales ou des gestes, diff dans langage pragmatique,…).

→ déficits du dév, du maintien et compréhension des relations (ex.: diff comprendre attentes sociales, diff ajuster son comp selon conexte social,…).

Caractère restreint et répétitif des comp, intérêts ou act.:

→ caractère stéréotypé ou répétitif des mouv, l’utilisation objets ou langage (ex.: répétitions vocales (écholalies) ou motrices (stéréotypies),…).

→ intolérance changement, adhésion inflexible a routines ou rituels verbaux ou non verbaux (ex.: diff transitions, pensée rigide,...).

→ intérêts extrêmement restreints et fixes, soit dans intensité ou dans leur but (ex.: intérêts excessivement circonscrits ou persévérants,…).

→ hyper/hypo aux stimulations senso ou intérêts inhabituel pour aspects senso de l'env. (Réactions face bruits (trop ou pas assez), …).

→ rigidité des comp et pensées (ex.: Michel manifeste adhérence inflexible a des routines iu modèles pensée rigides. Il associé le fait bien habillé exclusivement au port costume.).

Nomme les 3 niveaux de besoins dans le TSA.

Niv.1: nécessitant un peu d'aide

Niv.2: nécessitant une aide imp.

Niv.3: nécessitant une aide très imp.

Nomme les critères pour un diagnostic de TSA.

→déficit persistant de la comm sociale et des interactions sociales.

→ caractère restreint et répétitif des comp, intérêts et act.

Présent tot dans vie et cause diff significatives au quotidien.

Quelles sont les 4 particularités cognitives et les 3 particularités senso dans le TSA.

Cognitif:

→ cerveau visuel: compréhension facilité par images/picto.

→ pensée en détail: tendance concentrer sur détails que vision global.

→ cécité contextuelle: diff saisir sens global d’une situation.

→ temps de latence: délai pour comprendre consignes verbales.

Sensorielles:

→ hyper: son, lumière, odeurs ou textures deviennent envahissants/douloureux.

→ hypo: besoins stimulation force.

→ recherche senso: attirance pour stimulations répétées ou atypiques (regarder lumières Noëls longuement qui clignotent).