философия

1/41

Earn XP

Description and Tags

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

42 Terms

1. Предмет философии и специфика философского знания.

Философия — это особая форма познания мира, которая занимается изучением наиболее общих законов развития природы, общества и человеческого мышления. Она стремится к познанию истины, добра и красоты, а также к осмыслению места человека в мире.

Предметом философии являются наиболее общие законы развития природы, общества и мышления, которые определяют место человека в мире и его отношение к миру.

Философия изучает такие вопросы, как:

• происхождение и сущность мира;

• природа и структура человеческого сознания;

• смысл жизни и смерти;

• добро и зло;

• истина и ложь;

• свобода и необходимость.

Можно выделить несколько этапов развития предмета философии:

1. В период I тысячи лет до нашей эры главным заданием философии являлись систематизация мысли, формирование идей о появлении мира, наполнение смыслом понятий «мудрость», «значение».

2. С появлением христианства (I–IV век нашей эры) философия бытия полностью изменилась: основным предметом изучения стало взаимоотношение человека с Богом.

3. В Средневековье, когда религия стала фактически «монополистом» по формированию общественного мнения, философии отводилось незначительное место.

4. Историческая динамика предмета философии возобновилась в эпоху Нового времени, когда люди опять начали задумываться о других вариантах своего развития.

5. В XVII–XVIII веке люди надеялись на то, что при помощи философии как науки создастся универсальная модель, которая сможет содержать всю информацию о мире и места человека в нём.

Эволюция предмета философии проходила 3 стадии:

1. Космоцентризм — объяснение всего происходящего на земле через влияние космоса.

2. Теоцентризм — объяснение всего происходящего как результата творения Бога или другой сверхъестественной силы.

3. Антропоцентризм — на первое место выдвигаются проблемы человека и человечества в целом.

2. Исторические типы мировоззрений: мифология, религия, философия. Философия как форма знания.

Мифология, религия и философия — это три исторических типа мировоззрения, которые формировались в разные эпохи и отражали представления людей о мире, месте человека в нём и его отношении к окружающей действительности.

• Мифологическое мировоззрение — это первый исторический тип мировоззрения, который сформировался в первобытном обществе. Мифология представляет собой совокупность мифов, то есть фантастических рассказов о богах, героях и сверхъестественных существах. В мифах отражены представления древних людей об устройстве мира, происхождении человека и его месте во Вселенной. Мифы выполняли функцию объяснения природных явлений и социальных процессов, а также служили основой для формирования религиозных верований.

• Религиозное мировоззрение возникло на основе мифологии и представляет собой веру в существование сверхъестественных сил, управляющих миром. Религия предлагает человеку систему ценностей и норм поведения, которые должны обеспечить ему спасение души после смерти. Религиозные учения объясняют происхождение мира и человека, смысл жизни и смерти, добро и зло, истину и ложь. Религия оказывает большое влияние на формирование мировоззрения людей, их нравственных принципов и образа жизни.

• Философское мировоззрение является наиболее поздним историческим типом мировоззрения и формируется на основе рационального мышления и логических рассуждений. Философия изучает наиболее общие законы развития природы, общества и человеческого мышления, которые определяют место человека в мире и его отношение к миру. Философские категории и принципы не могут быть проверены опытным путём, они являются результатом обобщения и анализа различных областей знания.

Философия как форма знания представляет собой особый вид знания, который отличается от других наук своей всеобщностью, абстрактностью, рациональностью, критичностью, рефлексивностью, плюрализмом и практичностью. Она стремится к познанию истины, добра и красоты, а также к осмыслению места человека в мире.

К задачам философии на протяжении её истории относились:

o изучение всеобщих законов развития мира и общества;

o изучение самого процесса познания и мышления;

o изучение нравственных категорий и ценностей

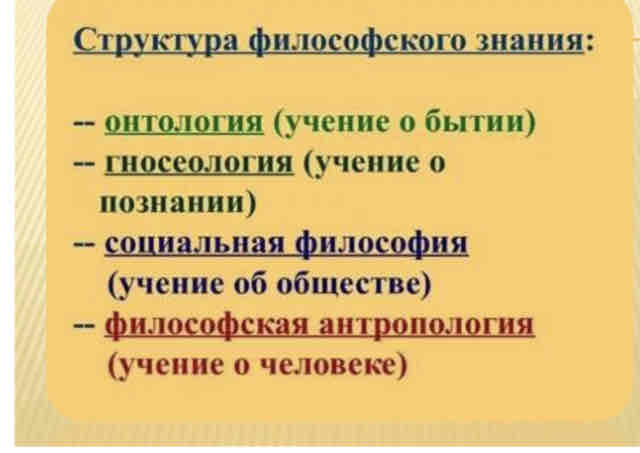

3. Структура философского знания (онтология, гносеология и т.д.).

Философское знание представляет собой сложную систему, включающую в себя различные разделы и направления.

В структуре философского знания можно выделить следующие основные элементы:

Онтология — учение о бытии, его наиболее общих законах и принципах. Онтология изучает вопросы о том, что такое бытие, какие существуют виды бытия, как они связаны между собой и т. д.

Гносеология (эпистемология) — теория познания, исследующая возможности и границы человеческого познания, соотношение знания и реальности, условия достоверности и истинности знания. Гносеология изучает такие вопросы, как природа познания, его возможности и ограничения, критерии истины и др.

Логика — наука о формах и законах правильного мышления. Логика изучает формы и законы мышления, которые являются общими для всех наук и необходимы для построения любого научного рассуждения.

Этика — философская дисциплина, изучающая мораль и нравственность, их природу, сущность, функции и роль в обществе. Этика исследует вопросы добра и зла, справедливости, долга, чести, достоинства и других моральных ценностей.

Эстетика — раздел философии, который изучает прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, комическое и трагическое и другие эстетические категории. Эстетика исследует природу искусства, его роль в жизни человека и общества, а также критерии оценки произведений искусства.

Социальная философия — область философии, которая изучает общество как целостную систему, его структуру, закономерности развития и функционирования. Социальная философия исследует такие вопросы, как происхождение и сущность общества, его структура и функции, движущие силы и закономерности общественного развития и др.

Философия истории — раздел социальной философии, который исследует смысл, направленность и закономерности исторического процесса, а также роль личности в истории. Философия истории изучает такие вопросы, как прогресс и регресс в истории, роль случайности и необходимости в историческом процессе, проблема свободы и ответственности в истории и др.

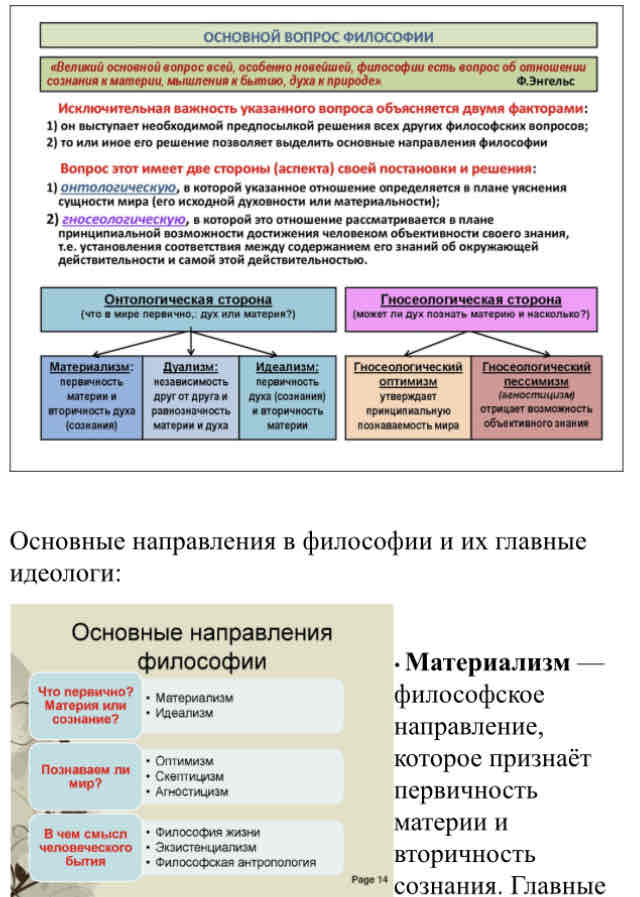

4. Основной вопрос философии и основные направления в философии.

направления в философии.

Основные направления в философии и их главные идеологи:

• Материализм — философское направление, которое признаёт первичность материи и вторичность сознания. Главные идеологи: Демокрит, Эпикур, Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс, Джон Локк, Карл Маркс.

• Идеализм — это философское направление, которое первичным считает сознание (идею, дух) и рассматривает материю как нечто производное от сознания. Главные идеологи: Платон, Аристотель, Рене Декарт, Готфрид Лейбниц, Георг Вильгельм Фридрих Гегель.

• Дуализм — направление философии, которое утверждает равноправие двух субстанций: материи и сознания. Главные идеологи: Рене Декарт.

• Эмпиризм — направление в теории познания, признающее чувственный опыт единственным источником достоверного знания. Главные идеологи: Фрэнсис Бэкон.

• Рационализм — метод, согласно которому основой познания и действия людей является разум. Главные идеологи: Рене Декарт, Бенедикт Спиноза, Готфрид Вильгельм Лейбниц.

• Иррационализм — философские концепции и учения, ограничивающие или отрицающие, в противоположность рационализму, роль разума в постижении мира. Главные идеологи: Артур Шопенгауэр, Серен Кьеркегор, Фридрих Ницше.

• Экзистенциализм — философия существования, акцентирующая своё внимание на уникальности бытия человека. Главные идеологи: Сёрен Кьеркегор, Мартин Хайдеггер, Жан-Поль Сартр, Альбер Камю.

• Позитивизм — философское учение и направление в методологии науки, определяющее единственным источником истинного, действительного знания эмпирические исследования и отрицающее познавательную ценность философского исследования. Главные идеологи: Огюст Конт, Герберт Спенсер.

• Постпозитивизм — общее название для нескольких школ философии науки, объединённых критическим отношением к эпистемологическим учениям, которые были развиты в рамках неопозитивизма и обосновывали получение объективного знания из опыта. Главные идеологи: Карл Поппер, Имре Лакатос, Пол Фейерабенд.

5. Философия Древней Индии. Основы мировоззрения индуизма и буддизма.Система ценностей индо-буддистской культуры – понятия карма, сансара, нирвана.

Философия Древней Индии

Древнеиндийская философия представляет собой совокупность философских учений, которые возникли в Древней Индии в период с VI века до н. э. по II век н.э. Она характеризуется разнообразием школ и направлений, которые развивались под влиянием религиозных верований, таких как брахманизм, джайнизм и буддизм.

Основные черты древнеиндийской философии:

• Религиозный характер. Философия тесно связана с религиозными учениями и мифологией. Многие философские школы разрабатывали свои собственные религиозные системы.

• Космоцентризм. В центре внимания философов находится мир как единое целое, а также место человека в этом мире.

• Практичность. Философия направлена на решение практических задач, связанных с жизнью человека. Она помогает человеку достичь освобождения от страданий и обрести счастье.

Основы мировоззрения индуизма и буддизма

Индуизм и буддизм — это две наиболее влиятельные религии в Индии. Они имеют общие корни и во многом схожи, но также имеют и существенные различия.

• Индуизм — это политеистическая религия, которая признаёт множество богов и богинь. Индусы верят в перерождение души (реинкарнацию) и считают, что жизнь человека определяется его кармой. Карма — это закон причинно-следственной связи, согласно которому все действия человека имеют последствия. Хорошие поступки ведут к хорошим последствиям, а плохие — к плохим. Цель жизни индуса — освободиться от цикла перерождений (сансары) и достичь мокши — состояния единения с Брахманом, высшим божественным началом.

• Буддизм — это нетеистическая религия, основанная на учении Будды Шакьямуни. Буддисты верят в то, что страдание является неотъемлемой частью жизни, и стремятся к освобождению от него. Освобождение достигается путём преодоления желаний и привязанностей, которые являются причиной страдания. Конечная цель буддиста — достичь нирваны — состояния полного освобождения от сансары и всех её страданий.

Система ценностей индо-буддийской культуры

Индо-буддийская культура представляет собой комплекс духовных, этических и эстетических принципов, которые формировались на протяжении тысячелетий в Индии и других странах Азии. Эта система ценностей основана на идеях ненасилия, сострадания, уважения к жизни и природе, а также на стремлении к освобождению от страданий и достижению просветления.

Основные ценности индо-буддийской культуры:

• Ненасилие (ахимса) — один из основных принципов индо-буддизма, который предполагает отказ от причинения вреда живым существам. Это не только запрет на убийство, но и на причинение любого рода страданий.

• Сострадание (каруна) — чувство сопереживания и желание помочь другим существам избавиться от страданий. Сострадание является основой для всех добрых дел и поступков.

• Уважение к жизни — признание ценности жизни во всех её проявлениях. Индо-буддисты считают, что жизнь священна и должна быть сохранена во всех формах. Они практикуют вегетарианство и не причиняют вреда живым существам.

• Любовь (майтри) — глубокое чувство привязанности и заботы о других существах. Любовь является источником счастья и гармонии в отношениях между людьми.

• Просветление (бодхи) — состояние освобождения от иллюзий и страданий, которое достигается путём преодоления эгоизма и привязанностей. Просветлённый человек становится свободным от сансары и достигает нирваны.

Карма — это закон причины и следствия, согласно которому каждое действие имеет свои последствия. В зависимости от того, какие действия совершает человек, он накапливает хорошую или плохую карму.

Сансара — круговорот рождения, смерти и перерождения. Сансара является источником страданий, так как человек вынужден постоянно испытывать новые рождения и смерти. Цель жизни индо-буддиста — освободиться от цикла перерождений и достичь мокши или нирваны.

Нирвана — состояние освобождения от иллюзий и страданий, которое достигается путём преодоления эгоизма и привязанностей. Просветлённый человек становится свободным от сансары и достигает нирваны.

6. Философия Древнего Китая: основные философские школы, их представители.

Философия Древнего Китая представляет собой комплекс учений и школ, которые формировались на протяжении тысячелетий. Основные философские школы Древнего Китая включают:

• Конфуцианство. Основатель — Конфуций (551–479 гг. до н. э.). Основные идеи: этика, мораль, ритуал, гуманность, справедливость, гармония в обществе.

• Даосизм. Основатели — Лао-цзы и Чжуан-цзы. Основные идеи: Дао — путь природы и жизни, естественность, недеяние, спонтанность.

• Моизм. Основатель — Мо-цзы (470–391 гг. до н.э.). Основные идеи: всеобщая любовь и взаимная выгода, критика конфуцианства.

• Легизм (школа законников). Основатели — Шан Ян, Хань Фэй-цзы. Основные идеи: управление с помощью законов, наказания и штрафов, контроль над обществом.

• Школа имён (мин цзя). Представители: Дэн Си, Хуэй Ши, Гунсунь Лун. Основные идеи: значение имён и понятий, логические парадоксы.

• Инь-ян цзя (натурфилософы). Представители: Цзоу Янь, Цзы-вэй, Цзоу Ши. Основные идеи: взаимодействие инь и ян, пяти стихий.

7.Античные мыслители о первоначалах и происхождении мира (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, Пифагор)

Древнегреческая философия формируется в период (6-6 века до н.э.), когда традиционно-мифологические представления античного общества обнаруживают свою недостаточность.

ГЛАВНУЮ РОЛЬ ЗДЕСЬ СЫГРАЛИ:

- экономический подъем, вызванный использованием железа;

- развитие торговли, мореходства, колонизация новых земель и, как следствие, расширение географического горизонта греков, что позволило обнаружить некоторое несоответствие в мифологическом представлении о вселенной;

- расширение связей и контактов с другими народами, открытие ранее незнакомых грекам обычаев, нравов и верований не могло не наводить на мысль об относительности их собственных социальных и политических установлений;

- дух свободной политической дискуссии в сочетании с уважением к закону, к порядку, к личности, царивший в большинстве полисов,способствовал открытости древнегреческого общества для всего нового, создавал все условия для развития рационалистической направленности философской мысли;

- религия не играет в жизни древнегреческого общества такой исключительной роли как на Востоке.

Фалес Милетский (VII–VI вв. до н. э.) — один из первых греческих философов, основатель милетской школы. Он считал, что первоначалом всего сущего является вода. Вода — это основа жизни, из неё всё возникает и в неё возвращается. Фалес также утверждал, что Земля плавает на воде, подобно куску дерева.

Анаксимандр (VI в. до н.э.) — ученик Фалеса, автор первого философского сочинения на греческом языке «О природе». Анаксимандр считал, что первоосновой мира является апейрон — неопределённое и беспредельное начало, которое порождает все вещи и явления. Апейрон вечен, бесконечен и неуничтожим. Из него возникают противоположности: горячее и холодное, сухое и влажное. Их взаимодействие приводит к возникновению всех вещей.

Анаксимен (VI в. до н.э.) — также ученик Фалеса. Первоначалом мира он считал воздух. Воздух — это невидимое, бесформенное вещество, которое находится повсюду. Все вещи возникают из воздуха путём его сгущения или разрежения. Разряжаясь, воздух становится огнём, а сгущаясь — водой, землёй и камнем.

Гераклит Эфесский (V в. до н.э.) — основатель диалектики. Гераклит считал, что мир находится в постоянном движении и изменении. Всё течёт, всё изменяется. Ничто не остаётся неизменным. Первоосновой мира Гераклит называл огонь. Огонь — это символ вечного движения и изменения. Из огня возникают все вещи, и в огонь они возвращаются.

Пифагор Самосский (VI–V вв. до н.э.) — древнегреческий философ и математик. Пифагорейцы считали, что основой всего сущего являются числа. Числа — это божественные сущности, которые управляют миром. Они являются источником гармонии и порядка. Пифагор также учил о переселении душ и о том, что душа человека после смерти может переселиться в другое тело.

8. Софисты и их основные идеи. Жизнь и философия Сократа.

Софисты — это группа древнегреческих философов, которые жили в V–IV веках до н. э. Они известны своей критикой традиционных религиозных и моральных ценностей, а также своим стремлением к рациональному мышлению и аргументации. Софисты считали, что истина относительна и зависит от контекста, поэтому они были готовы рассматривать любую точку зрения и подвергать сомнению общепринятые представления.

Софисты: определяли философию как относительность знаний. Они утверждали, что не существует объективной истины, потому что сам человек — мера всех вещей.

Софисты обосновывали право человека смотреть на окружающий мир сквозь призму своих интересов и целей. Они полагали, что моральные нормы произвольны и даже для одного и того же человека то же самое может быть и благом, и злом.

Основные идеи софистов:

• Релятивизм — идея о том, что нет абсолютной истины, и всё зависит от точки зрения.

• Эристика — искусство спора и убеждения. Софисты были мастерами риторики и логики, они учили своих учеников искусству аргументации и полемики.

• Антропоцентризм — акцент на человеке как центре мира. Софисты подчёркивали важность человеческой свободы и ответственности.

Основные черты философии софистов:

o релятивизм: все в мире относительно, в том числе добро и зло;

o субъективизм: человек – мера всех вещей, истина для всех понятий и явлений; отрицание объективных явлений;

o скептицизм и нигилизм: критическое отношение к традициям, нормам, в том числе и нормам морали, которые также считались условными и относительными.

Жизнь и философия Сократа

Сократ (469–399 гг. до н.э.) — один из самых известных древнегреческих философов. Он родился в Афинах и всю свою жизнь провёл в этом городе. Сократ не оставил после себя письменных трудов, но его учение известно благодаря работам его учеников, таких как Платон и Ксенофонт.

Философия Сократа основана на следующих принципах:

• Ирония — метод, который Сократ использовал для выявления противоречий в рассуждениях своих собеседников.

• Майевтика — метод, который помогал собеседнику самостоятельно прийти к истине через вопросы и ответы.

• Этический рационализм — убеждение в том, что основой нравственности является знание добра.

Сократ считал, что цель жизни человека — поиск истины и добра. Он верил, что человек может достичь счастья только тогда, когда он знает, что такое добро и зло. Сократ также утверждал, что все люди равны перед законом и что каждый человек имеет право на свободу мысли и слова.

В конце жизни Сократ был обвинён в непочитании богов и развращении молодёжи. Суд приговорил его к смерти через принятие яда. Сократ принял приговор спокойно и с достоинством, считая, что смерть — это освобождение души от тела.

9. Объективный идеализм Платона: мир идей и мир вещей. Учение о государстве.

Объективный идеализм Платона: мир идей и мир вещей

Платон (427–347 гг. до н. э.) — один из величайших философов античности, основатель объективного идеализма. В основе его учения лежит представление о двух мирах: мире идей (эйдосов) и мире вещей.

Мир идей — это идеальный, вечный и неизменный мир, который существует независимо от нашего сознания. В нём находятся идеи всех вещей, которые существуют в мире. Идеи — это прообразы вещей, их сущности. Они являются причиной существования вещей и определяют их свойства.

Мир вещей — это материальный, изменчивый и преходящий мир, который мы видим вокруг себя. Вещи — это копии идей, они существуют благодаря идеям и отражают их. Однако вещи не могут полностью соответствовать идеям, поэтому они несовершенны.

Между миром идей и миром вещей существует связь. Вещи стремятся к своим идеям, но никогда не достигают их полностью. Эта связь является источником движения и развития мира.

Учение о государстве

Государство, по мнению Платона, должно быть устроено таким образом, чтобы оно способствовало достижению блага для всех граждан. Государство должно основываться на принципах справедливости, равенства и единства.

В идеальном государстве Платона существуют три сословия: правители-философы, воины и ремесленники. Каждое сословие выполняет свою функцию и служит общему благу. Правители-философы управляют государством, воины защищают его, а ремесленники производят необходимые товары.

Правители-философы должны обладать мудростью, мужеством и справедливостью. Они должны быть образованными и способными к управлению. Воины должны быть сильными и храбрыми. Они должны защищать государство от внешних врагов. Ремесленники должны быть трудолюбивыми и честными. Они должны производить товары, необходимые для жизни государства.

Каждый гражданин должен выполнять свою функцию в соответствии с тем, к какому сословию он принадлежит. Это позволит достичь гармонии и порядка в государстве.

Идеальное государство Платона является утопией, так как оно не может быть реализовано в реальной жизни. Однако учение Платона о государстве оказало большое влияние на развитие политической мысли.

10. Философская система Аристотеля. Учение о бытии, материи и форме, социально-этические взгляды.

Философская система Аристотеля

Аристотель (384–322 гг. до н. э.) — один из величайших философов античности, ученик Платона и основатель перипатетической школы. В своих работах он развил и систематизировал идеи своего учителя, а также создал свою собственную философскую систему, которая оказала огромное влияние на развитие европейской философии.

Учение о бытии

В основе учения Аристотеля о бытии лежит понятие сущности. Сущность — это то, что делает вещь тем, чем она является. Аристотель выделяет четыре вида сущностей:

• Материальные сущности — это вещи, которые существуют в пространстве и времени. Они состоят из материи и формы.

• Формальные сущности — это идеи, которые не имеют материального существования. Они являются прообразами вещей и определяют их свойства.

• Актуализированные сущности — это реальные вещи, которые обладают материей и формой.

• Потенциальные сущности — это возможности, которые могут стать реальными вещами при определённых условиях.

Сущность вещи является её причиной и целью. Она определяет её свойства и поведение.

Материя и форма

Материя — это пассивное начало, которое принимает форму под воздействием активного начала — формы. Форма — это активное начало, которое придаёт материи определённую структуру и свойства. Материя и форма неразрывно связаны друг с другом. Без материи форма не может существовать, а без формы материя не имеет смысла.

Форма является причиной существования вещи. Она определяет её сущность и свойства. Аристотель различает четыре вида форм:

• Вещественные формы — это формы материальных вещей. Они придают материи определённую структуру и свойства.

• Умственные формы — это идеи, которые находятся в уме человека. Они являются прообразами вещественных форм.

• Формы деятельности — это способы действия, которые человек использует для достижения своих целей. Они определяются его умственными формами.

• Целевые формы — это цели, к которым стремится человек. Они определяют его деятельность.

Формы являются более важными, чем материя. Они определяют сущность вещей и их поведение.

оциально-этические взгляды Аристотеля основаны на его представлении о человеке как социальном существе. Человек — это политическое животное, которое живёт в обществе и нуждается в других людях для удовлетворения своих потребностей. Общество — это объединение людей, которое обеспечивает им безопасность, порядок и процветание.

В основе социально-этического учения Аристотеля лежит идея справедливости. Справедливость — это принцип, который регулирует отношения между людьми в обществе. Аристотель выделяет два вида справедливости:

• Уравнительная справедливость — это равенство всех людей перед законом. Она основана на принципе равенства возможностей.

• Распределительная справедливость — это распределение благ и обязанностей между людьми в соответствии с их заслугами. Она основана на принципах меритократии и пропорциональности.

Справедливость является основой социального порядка. Без справедливости общество не может существовать, так как оно будет раздираемо внутренними конфликтами.

Аристотель также разработал теорию государства. Государство — это высшая форма общества, которая обеспечивает людям безопасность, порядок и счастье. Государство должно быть основано на принципах справедливости, равенства и единства.

Государство должно иметь следующие функции:

• Обеспечение безопасности граждан.

• Поддержание порядка в обществе.

• Защита прав и свобод граждан.

• Создание условий для развития экономики.

• Воспитание граждан в духе патриотизма и уважения к закону.

Идеальное государство Аристотеля — это полития, то есть смешанная форма правления, сочетающая элементы демократии, аристократии и монархии. Полития является наиболее устойчивой и справедливой формой государства, так как она сочетает в себе преимущества всех других форм правления.

11.Скептицизм, стоицизм и эпикуреизм в античной философии.

Скептицизм

Скептицизм — это философское направление, которое возникло в Древней Греции в IV веке до н. э. и получило своё развитие в Риме во II–I веках до н.э. Скептики сомневались в возможности познания истины и считали, что все наши знания основаны на чувственном восприятии, которое может быть ошибочным. Они призывали к воздержанию от суждений и к отказу от догм и авторитетов.

Основателем скептицизма считается Пиррон из Элиды (ок. 360–270 гг. до н. э.), который утверждал, что мы не можем знать ничего определённого о мире, поэтому мы должны воздерживаться от любых суждений. Он считал, что счастье заключается в безмятежности и спокойствии духа, которые достигаются путём отказа от желаний и привязанностей.

Стоицизм

Стоицизм — это ещё одно философское течение, возникшее в Древней Греции в III веке до н. э. Стоики считали, что мир управляется разумом и что человек должен жить в соответствии с природой. Они учили, что всё в мире предопределено судьбой, и что мы должны принимать свою судьбу с достоинством и мужеством.

Одним из самых известных стоиков был Марк Аврелий (121–180 гг.), римский император и философ. В своём сочинении «К самому себе» он писал о том, как важно сохранять спокойствие духа и не поддаваться страстям. Он учил, что человек должен стремиться к добродетели и справедливости, а также к исполнению своего долга перед обществом.

Эпикуреизм

Эпикуреизм — это философия, основанная Эпикуром (341–271 гг. до н. э.) и его последователями. Эпикур учил, что цель жизни человека — достижение счастья и удовольствия. Он считал, что удовольствие — это отсутствие страданий, и что оно достигается путём умеренности в желаниях и наслаждения простыми радостями жизни.

Эпикур также учил, что боги существуют, но они не вмешиваются в дела людей. Он считал, что после смерти душа человека распадается на атомы, и поэтому смерть не должна пугать нас. Эпикурейцы стремились к спокойной и счастливой жизни, свободной от тревог и забот.

12. Средневековая философия. Патристика и схоластика. Проблема соотношения разума и веры. Августин Блаженный, Фома Аквинский.

Средневековая философия охватывает период с V по XV век. Она характеризуется сильным влиянием христианства на философские взгляды и идеи. В этот период философия была тесно связана с теологией, и многие философы были также теологами.

В средневековой философии можно выделить два этапа:

1. Патристика (от лат. patres — отцы) — время систематизации христианского вероучения и создания основ христианской философии отцами церкви (Тертуллиан, Ориген, Григорий Нисский, Августин, Иоан Дамаскин и др.), которое развивалось в IV-VIII веках.

Патристы стремились объединить христианскую веру с античной философией, особенно с неоплатонизмом. Они разработали основные положения христианской догматики и этики.

2. Схоластика (от лат. schola — школа) — время рационального обоснования христианского вероучения путём применения логических методов доказательства, которое развилось в IX-XV веках. Схоласты стремились систематизировать и рационально обосновать христианское учение. Они использовали методы логики и диалектики для анализа и интерпретации библейских текстов. Схоластическая философия достигла своего пика в XIII веке благодаря трудам Фомы Аквинского.

Наиболее выдающимся философом патристикибыл:

Августин Аврелий (354–430 гг.) (труды: «Исповедь», «О граде Божьем»).

Фома Аквинский (1225–1274 гг.) — философ схоластики (труд: «Сумма теологии»).

Проблема соотношения разума и веры:

Проблема соотношения разума и веры является одной из основных проблем средневековой философии. Эта проблема возникла из-за противоречия между рациональным мышлением и религиозными убеждениями.

• Августин ставил веру выше разума («Верь, чтобы понимать»).

Вера должна предшествовать разуму. Он утверждал, что разум может только помочь понять и объяснить то, во что мы уже верим. Вера является основой для познания истины.

• Фома Аквинский пытался примирить разум и веру, и по-новому сформулировал проблему познания. Главной целью его учения было показать, что разум и философия не противоречат вере. Разум должен обосновывать бытие Бога и отклонять возражения против веры. Разум и философия укрепляют веру.Фома Аквинский разработал концепцию естественного и сверхъестественного знания, которая стала основой для развития схоластической философии.

В целом, средневековая философия стремилась к синтезу веры и разума. Однако этот синтез был сложным и противоречивым процессом. Средневековые философы пытались найти баланс между верой и разумом, но они не всегда достигали этого баланса.

Вот некоторые ключевые моменты, которые следует помнить о средневековой философии:

• Средневековая философия была сильно связана с христианством.

• Патристика и схоластика являются двумя основными направлениями средневековой философии.

• Проблема соотношения разума и веры была одной из главных проблем средневековой философии.

13. Основные направления философия эпохи Возрождения. (Данте ,Н.Кузанский, Дж.Бруно, Н.Коперник, Г.Галилей М.Лютер, Т.Мор, Т.Кампанелла)

Периоды эпохи

➢ Проторенессанс (2-я половина XIII века - - XIV век)

➢ Раннее Возрождение (начало XV - конец XV века)

➢ Высокое Возрождение (конец XV - первые 20 лет XVI века)

➢ Позднее Возрождение (середина XVI - 90-е годы XVI века)

Философия эпохи в-я.

Это совокупность философских взглядов, возникших и развивавшихся в Европе в XV-XVIIвв., которые объединяла антицерковная и антисхоластическая направленность, ярко

выраженный антропоцентризм, идеи гуманизма, жизнеутверждающий оптимизм, вера в человека, его возможности и творческий потенциал.

Философия эпохи Возрождения разработала диалектически цельное представление неразрывном единстве человека и природы, Земли и бесконечного космоса.

Характерные черты философии эпохи Возрождения.

• антропоцентризм и гуманизм - преобладание интереса к человеку, вера в его безграничные возможности и достоинство;

• оппозиционность к Церкви и церковной идеологии (т.е., отрицание не самой религии, Бога, а организации, сделавшей себя посредником между Богом и верующими, а также застывшей догматической, обслуживающей интересы Церкви философии - схоластики);

• принципиально новое, научно-материалистическое понимание окружающего мира (шарообразности, а не плоскости Земли, вращения Земли вокруг Солнца, а не наоборот, бесконечности Вселенной, новые анатомические знания и т. д.);

• интерес к социальным проблемам, обществу и государству;

• широкое распространение идеи социального равенства.

НАПРАВЛЕНИЯ ФИЛОСОФИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИ.

1. Гуманистическое (XIV - XV вв.), представители: Пико делла Мирандола, Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Лоренцо Валла) - в центр внимания ставило человека, воспевало его достоинство, величие иронизировало над догматами Церкви.

2. Неоплатоническое (сер. XV - XVI вв.), представители которого - Николай Кузанский.

Пико делла Мирандола, Парацельс - развивали учение Платона, пытались

познать природу, Космос и человека с точки зрения идеализма

3. Натурфилософское (XVI - нач. XVII вв), представители: Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей, пыгавшиеся развенчать учения Церкви о Боге, Вселенной, Космосе, опираясь на астрономические и научные открытия.

4. Реформационное (XVI - XVII вв.), представители которого - Мартин Лютер, Томас Мюнцер, Жан Кальвин, Эразм Роттердамский - стремились коренным образом пересмотреть церковную идеологию и взаимоотношение между верующими и Церковью.

5. Политическое (XV - XVI вв.), представитель: Николо Макиавелли) - изучало проблемы управления государством, повеление правителей

6. Утопическо-социалистическое (XV - XVII вв.), представители -Томас Мор, Томмазо Кампанелла) - искало идеально-фантастические формы построения государства, основанные на отсутствии частной собственности и всеобщем уравнении.

14. Философия Нового времени. Проблема метода познания: эмпиризм (Ф.Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк ) и рационализм и. (Декарт, (Б. Спиноза, Г. Лейбниц).

Философия Нового времени охватывает период с XVII по XIX век и характеризуется акцентом на научном методе познания, эмпиризме и рационализме. В этот период происходит переход от религиозного мышления к светскому, от теоцентризма к антропоцентризму, а также формируется новое понимание человека и его места в мире.

Основные направления философии Нового времени включают:

• Эмпиризм. Это направление акцентирует внимание на опыте как источнике знания. Эмпирики считают, что все знания должны быть основаны на чувственном опыте. Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс и Джон Локк были одними из наиболее ярких представителей эмпиризма. Они считали, что опыт является основой для формирования научных знаний.

• Рационализм. Это направление считает разум основным источником знания. Рационалисты утверждают, что разум способен постичь истину без опоры на опыт. Рене Декарт, Бенедикт Спиноза и Готфрид Лейбниц были наиболее яркими представителями рационализма. Они полагали, что разум является единственным надёжным источником знания.

Проблема метода познания является одной из основных проблем философии Нового времени. Эта проблема возникла из-за противоречия между эмпирическим и рациональным методами познания.

Эмпирический метод основан на наблюдении и эксперименте. Он позволяет получать конкретные факты о мире, но не может объяснить общие законы природы.

Рациональный метод основан на логике и дедукции. Он позволяет формулировать общие законы природы, но может привести к ошибкам, если исходные предпосылки неверны.

Основные представители эмпиризма:

• Фрэнсис Бэкон (1561–1626) — английский философ, который разработал индуктивный метод познания. Он считал, что наука должна основываться на опыте и эксперименте, а не на авторитете древних авторов.

• Томас Гоббс (1588–1679) — английский философ-материалист, который также был сторонником эмпиризма. Он утверждал, что всё знание должно быть основано на чувственном опыте.

• Джон Локк (1632–1704) — британский педагог и философ, развивавший идеи эмпиризма. Локк считал, что сознание человека при рождении — это «чистая доска» (tabula rasa), которая заполняется опытом в течение жизни.

Представители рационализма:

• Рене Декарт (1596–1650) — французский философ и математик, основоположник рационализма. Декарт считал, что основой познания является сомнение, а критерием истины — ясность и отчётливость идей.

• Бенедикт Спиноза (1632–1677) — нидерландский философ-рационалист, создатель пантеистической системы. Спиноза считал, что мир управляется законами логики, которые можно познать разумом.

• Готфрид Лейбниц (1646–1716) — немецкий философ и математик, также являвшийся сторонником рационализма. Лейбниц считал, что оба метода — эмпирический и рациональный — являются необходимыми для познания истины.

15. Философские взгляды французских просветителей 18 века (Вольтер, Монтескье, Дидро, Руссо, Мелье, Сен-Симон).

Французские просветители XVIII века были представителями одного из самых ярких периодов в истории философии, когда идеи просвещения и рационализма получили широкое распространение. Они стремились к освобождению от предрассудков и догм, к развитию науки и образования, а также к улучшению общества на основе разума и справедливости.

Вольтер (1694–1778) был одним из наиболее влиятельных французских философов-просветителей. Он выступал за свободу мысли, слова и вероисповедания, критиковал религиозный фанатизм и суеверия. Вольтер считал, что общество должно быть основано на принципах разума, терпимости и уважения к правам человека.

• Критиковал феодальные порядки;

• Свобода, равенство, собственность;

• Идеал короля - философ, сторонник просвещенной монархии.

• Был противником религии, но признавал ее необходимость для народа.

Вольтер и Церковь:

Вольтер выступал против католической церкви, против духовенства и фанатизма.

• НО: Вольтер учитывал значение религии как средства удержания масс в повиновении и считал необходимым ее сохранение в качестве узды для народа

«Если бы не было Бога, то его надо было бы выдумать»

Монтескьё (1689–1755) развивал идею разделения властей как средства предотвращения тирании. Он также исследовал влияние климата, географии и других факторов на формирование государственного устройства и законов. Монтескьё считал, что свобода является естественным правом человека, которое должно быть защищено законом.

• выступал с позиций деизма - видел в Боге создателя, но отвергал Его возможность вмешиваться в дела людей и процессы природы;

• видел в Боге средство для поддержания порядка и воспитания нравственности;

• отвергал идею бессмертия души, критиковал христианство и католическую Церковь за претензии на власть и влияние в обществе, введение в заблуждение верующих (во многих вопросах) подавление человеческой инициативы;

• считал, что история делается людьми, а не в силу Божественного предопределения;

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

• противник деспотизма, защитник личной свободы и частной собственности;

• свобода - право делать то, что дозволено законом;

• разработал учение о разделении властей на три ветви: исполнительную, законодательную и судебную;

• сторонник конституционной монархии.

Дидро (1713–1784) был основателем и редактором знаменитой «Энциклопедии», которая стала символом Просвещения. Дидро выступал за просвещение народа, развитие науки и техники, а также за отмену сословных привилегий. Он считал, что человек должен стремиться к счастью и свободе, а общество — к равенству и справедливости.

Составитель 35-томной

«Энциклопедии наук, искусств и ремёсел»

Идеи:

Неотчуждаемость прав личности;

Необходимость народного представительства;

Несправедливость существования привилегированных сословий;

Борьба с католической церковью

Труды: «Письма о слепых в назидание зрячим», «Энциклопедия наук, искусств и ремесел», Романы, Философские диалоги, Пьесы

▪ признавал материю единственно существующей субстанцией, проявлением которой считал все единичные вещи;

▪ отвергал духовное начало мироздания, считал свойством материи;

▪ идеалом государства считал «просвещенную монархию», а экономики - разделенную разумно, с учетом интересов большинства частную собственность.

Руссо (1712–1778) развивал идеи естественного права и общественного договора. Руссо считал, что люди по природе добры и справедливы, но их портит общество. Он призывал к возврату к естественному состоянию, где люди будут свободны и равны. Руссо также критиковал современное ему общество за неравенство, эксплуатацию и угнетение.

• О Боге и материи:

В полемике с материалистами утверждает существование Бога, как мировой воли, мирового разума, источника добра, что материя несотворима и объективно существует всегда

• О религии:

Критиковал современную форму христианства, осуждал атеистов. Стремился найти новую форму «гражданской религии» (в целях усиления авторитета буржуазных морально-правовых форм)

• О познании:

Абсолютизировал сенсуализм - чувства непогрешимы, а разум ведет к заблуждениям

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

• источник всех бедствий - частная собственность;

• народ-источник власти;

• идеал государства - демократическая республика мелких собственников;

• идея уравнения крайности богатства и бедности.

Мелье (1664–1729) был французским священником и философом, который выступал против религии и социального неравенства. Мелье считал, что религия является орудием эксплуатации и угнетения народа. Он предлагал создать новое общество, основанное на равенстве и братстве.

✓ не допускал существования ничего сверхъестественного (в том числе и Бога);

✓ не верил в наличие идей, обособленных от материи, бессмертие души; считал, что весь окружающий мир состоит из особой субстанции – материи. материя является первопричиной всех вещей, всего сущего, она вечна, несотворима, реально существует, изменяется и постоянно развивается благодаря заложенному в ней самой свойству - движению;

✓ материя состоит из мельчайших частиц, в результате комбинации которых образуются вещи;

✓ познание - отражение материи самой материей; источником большинства знаний являются чувства;

✓ причиной социальных антагонизмов видел частную собственность, которая возникла «по злой воле» некоторых лиц, желающих избавиться от физического труда;

✓ выступал за свержение абсолютизма, ликвидацию существующего государства и частной собственности;

✓ в качестве общества будущего видел союз братских общин, члены которых равны, вместе живут, вместе занимаются производительным трудом равномерно делят полученные доходы и радуются жизни

• Все люди равны по природе

• Все имеют равное право жить, пользоваться своей свободой и земными благами.

• Зло состоит в том, что за счет народа живет множество тунеядцев - дворяне и духовенство.

• Дворяне беспощадно терзают простои народ

• Дворяне требуют в свою пользу разные взносы, чтобы им отрабатывали барщину, требуют для себя услуг, которые, собственно, никто не обязан им оказывать.

Не народы созданы для правителей, а правители для народов.

Сен-Симон (1760–1825) был одним из первых социалистов-утопистов. Сен-Симон считал, что современное ему общество несправедливо и негуманно, и предлагал создать новое общество на основе научного планирования и управления. Он верил в прогресс и развитие науки, которые должны привести к созданию идеального общества.

Основа развития общества - прогресс разума, науки, религии, морали

Большое значение отводил собственности - История человеческого общества - смена различных общественных форм, покоящихся на собственности.

• Причина зол общества: анархия и деспотизм.

• Сохраняет принцип частной собственности, играющий стимулирующую роль. Но характер ее должен быть изменен так, чтобы приносить больше пользы обществу.

• Будущее общество называл "промышленной системой" или "индустриализмом", где власть будет сосредоточена у крупных промышленников, которые займутся улучшением условий труда работников.

•Анархия производства заменится плановым производством.

• Труд обязателен для всех, целью производства будет увеличени материального благосостояния трудящихся.

16. Теория познания и учение о морали И. Канта

Теория познания и учение о морали И. Канта

Иммануил Кант (1724–1804) — один из величайших философов в истории, чьи идеи оказали огромное влияние на развитие философии и культуры в целом. Его теория познания и этика являются наиболее известными аспектами его философии.

Теория познания Канта основана на идее, что познание возможно только через опыт, но не ограничивается им. Он утверждал, что существуют априорные формы познания, которые не зависят от опыта и определяют структуру нашего восприятия мира. Эти формы включают пространство, время и категории рассудка, такие как причинность и необходимость.

Кант также разработал концепцию трансцендентального идеализма, согласно которой мы можем знать только явления, а не вещи в себе. Это означает, что наше знание ограничено тем, что доступно нам через наши чувства и разум, и мы не можем познать реальность такой, какая она есть сама по себе.

В своей этике Кант развивал идею категорического императива, который является универсальным моральным законом. Категорический императив гласит: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла быть всеобщим законом». Это означает, что мы должны действовать таким образом, чтобы наши действия могли стать правилом для всех людей.

Этика Канта также основана на принципе автономии воли, которая является способностью человека принимать решения самостоятельно, без внешнего принуждения. Кант считал, что только автономная воля может быть источником моральных действий.

17.Философская система Гегеля. Понятие Абсолютного Духа. Законы диалектики.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831) — один из величайших философов в истории, создатель системы абсолютного идеализма. Его философия оказала огромное влияние на развитие европейской мысли и культуры.

Основная идея философии Гегеля заключается в том, что мир представляет собой единое целое, которое развивается по определённым законам. Эти законы проявляются в различных формах, таких как природа, общество, мышление и т. д. Гегель считал, что все явления в мире взаимосвязаны и взаимообусловлены.

В основе философской системы Гегеля лежит понятие Абсолюта, или Абсолютной Идеи. Абсолют — это бесконечное, всеобщее, единое начало всего сущего. Он является источником всех явлений и процессов в мире. Абсолютная Идея развивается через противоречия и борьбу противоположностей. В результате этого развития возникает всё многообразие мира.

Понятие Абсолютного Духа

Абсолютный Дух — это высшая ступень развития Абсолютной Идеи. Он представляет собой совокупность всех идей, знаний, ценностей и идеалов человечества. Абсолютный Дух проявляется в различных формах: в искусстве, религии, философии и т. п.

Гегель считал, что Абсолютный Дух является целью и смыслом существования человека. Человек должен стремиться к познанию Абсолютного Духа, чтобы достичь свободы и совершенства.

Законы диалектики

Диалектика — это метод познания, основанный на выявлении противоречий и их разрешении. Гегель сформулировал три основных закона диалектики:

• Закон единства и борьбы противоположностей: все явления имеют противоположные стороны, которые находятся в постоянном взаимодействии и борьбе.

• Закон перехода количественных изменений в качественные: количественные изменения приводят к качественным изменениям.

• Закон отрицания отрицания: новое явление отрицает старое, но при этом сохраняет некоторые его черты.

Эти законы являются универсальными и применимы ко всем явлениям в мире. Они позволяют понять, как происходит развитие и изменение явлений.

Философия Гегеля оказала большое влияние на развитие философии, науки и культуры. Она способствовала формированию новых подходов к пониманию мира и человека.

Однако философия Гегеля также подвергалась критике за её сложность и абстрактность. Некоторые философы считали, что она не даёт конкретных ответов на вопросы о природе реальности и смысле жизни. Тем не менее, философия Гегеля остаётся важным этапом в развитии европейской философии.

18. Философия иррационализма: А.Шопенгауэр, Ф.Ницше.

Иррационализм — это философское течение, которое отрицает возможность рационального познания мира и признаёт главенствующую роль бессознательного, интуиции, мистических озарений и других нерациональных факторов в процессе познания.

Артур Шопенгауэр (1788–1860)

Немецкий философ, один из основателей иррационализма. В своей философии Шопенгауэр исходил из того, что мир представляет собой бесконечное множество отдельных воль, которые борются друг с другом за существование. Воля является основой всего сущего, она не имеет ни начала, ни конца. Воля проявляется в различных формах, таких как природа, общество, мышление и т. д.

Шопенгауэр считал, что воля является источником всех страданий человека. Человек стремится к счастью, но его желания всегда остаются неудовлетворёнными. Это приводит к тому, что человек испытывает страдания. Чтобы избавиться от страданий, человек должен отказаться от желаний и достичь состояния нирваны. Нирвана — это состояние полного покоя и безмятежности, в котором человек освобождается от воли и страданий.

Философия Шопенгауэра оказала большое влияние на развитие философии, литературы и искусства. Она способствовала формированию новых подходов к пониманию мира и человека.

Фридрих Ницше (1844–1900)

Ещё один немецкий философ-иррационалист. Ницше считал, что европейская культура находится в глубоком кризисе. Этот кризис вызван тем, что христианская мораль, которая господствует в Европе, подавляет волю человека и делает его слабым и беспомощным. Ницше призывал к «переоценке всех ценностей» и созданию новой морали, которая будет основана на силе и воле к власти.

Ницше также критиковал рациональное познание и науку. Он считал, что они не могут дать человеку истинного знания о мире. Истинное знание может быть получено только через интуицию и мистическое озарение.

Философия Ницше оказала огромное влияние на развитие европейской мысли и культуры. Она стала основой для формирования таких философских течений, как экзистенциализм, постмодернизм и др.

19. Диалектический и исторический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса.

Карл Маркс (1818–1883) и Фридрих Энгельс (1820–1895) являются основоположниками диалектического и исторического материализма. Это философское учение, которое оказало огромное влияние на развитие философии, науки и культуры.

Основные положения диалектического материализма:

• Материя первична, а сознание вторично. Сознание является свойством высокоорганизованной материи.

• Мир находится в постоянном движении и развитии. Развитие происходит через противоречия и борьбу противоположностей.

• Законы диалектики являются универсальными и применимы ко всем явлениям в мире.

Основные положения исторического материализма:

• История общества определяется развитием производительных сил и производственных отношений. Производительные силы — это средства производства и люди, которые их используют. Производственные отношения — это отношения между людьми в процессе производства.

• Базис определяет надстройку. Базис — это экономика, а надстройка — это политика, право, религия, культура и т. д. Надстройка зависит от базиса и отражает его интересы.

• Классовая борьба является движущей силой истории. Классы — это большие группы людей, которые отличаются по своему месту в системе производства. Борьба классов приводит к смене общественно-экономических формаций.

Диалектический и исторический материализм оказали большое влияние на развитие марксизма и социалистического движения. Они стали основой для формирования таких политических идеологий, как коммунизм и социализм.

Однако диалектический и исторический материализм также подвергались критике за их догматичность и односторонность. Некоторые философы считали, что они не дают полного и объективного понимания мира и человека.

20. Основные направления и проблемы русской философии XIX в. (славянофильство и западничество, народничество, «почвенничество», русский марксизм, Евразийство).

20. Основные направления и проблемы русской философии XIX в. (славянофильство и западничество, народничество, «почвенничество», русский марксизм, Евразийство).

Русская философия XIX века представляет собой уникальный феномен в мировой философской мысли. Она развивалась под влиянием различных факторов, таких как особенности исторического развития России, её культурные традиции, а также влияние западной философии. В этот период сформировались основные направления русской философии, которые оказали значительное влияние на развитие отечественной культуры и общественной мысли.

Славянофильство и западничество

Одним из основных направлений русской философии XIX века было противостояние славянофилов и западников. Славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков и др.) считали, что Россия имеет свой особый путь развития, основанный на православной вере, общине и соборности. Они критиковали западный индивидуализм и рационализм, считая их чуждыми для русского народа. Западники (В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский и др.), напротив, считали, что Россия должна следовать по пути Запада, чтобы достичь прогресса и свободы. Они выступали за реформы, модернизацию и европеизацию России.

Противостояние славянофилов и западников оказало большое влияние на формирование русской национальной идентичности и самосознания. Оно способствовало развитию русской культуры, литературы и искусства, а также формированию новых подходов к пониманию истории и общества.

Народничество

Народничество — это движение, которое возникло в 1860-х годах и было направлено на сближение интеллигенции с народом. Народники считали, что народ является носителем истинной нравственности и духовности, и что он может стать основой для создания нового общества. Они призывали к крестьянской революции, которая должна была привести к созданию социалистического общества. Народниками были такие известные деятели, как П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачёв и другие.

Идеи народничества оказали большое влияние на революционное движение в России и способствовали формированию социалистических идей. Однако народничество также подвергалось критике за его утопичность и идеализацию народа.

«Почвенничество» — это направление, которое сформировалось в конце 1850-х годов и было связано с именами Ф. М. Достоевского, А. А. Григорьева, Н. Н. Страхова и других. Почвенники считали, что русская культура должна основываться на национальных традициях и ценностях, но при этом не отвергать достижения европейской цивилизации. Они выступали за сближение интеллигенции с народом и создание новой национальной идеологии.

Идеи «почвенничества» оказали большое влияние на формирование русской национальной идентичности и самосознания. Они способствовали развитию русской культуры, литературы и искусства, а также формированию новых подходов к пониманию истории и общества.

Русский марксизм

Русский марксизм — это течение в русской философии, которое возникло в конце XIX — начале XX века. Русские марксисты (Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий и др.) считали, что Россия должна пройти через капиталистическую стадию развития, чтобы создать социалистическое общество. Они критиковали народничество за его утопичность и идеализацию народа.

Русские марксисты сыграли важную роль в революционном движении в России и способствовали созданию Советского государства. Однако русский марксизм также подвергался критике за его догматичность и односторонность. Некоторые философы считали, что он не даёт полного и объективного понимания мира и человека.

Евразийство

Евразийство — это философское и общественно-политическое движение, которое возникло после революции 1917 года. Евразийцы (Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, Г. В. Флоровский и др.) считали, что Россия является особым цивилизационным пространством, которое объединяет Европу и Азию. Они призывали к созданию нового евразийского союза, который будет основан на принципах единства, сотрудничества и взаимопомощи.

21. Философия западников и славянофилов.

Западники считали, что Россия должна следовать по пути Западной Европы, чтобы достичь прогресса и свободы. Они выступали за реформы, модернизацию и европеизацию России. Западники критиковали самодержавие, крепостное право и другие пережитки феодализма. Они считали, что только путём реформ можно преодолеть отсталость России и сделать её передовой страной.

К числу видных представителей западничества принадлежали А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин и др.

Основные идеи западников:

• Россия — часть европейской цивилизации;

• Необходимо ликвидировать феодальные пережитки;

• Следует развивать рыночные отношения и предпринимательство;

• Важно установить конституционную монархию или республику.

Славянофилы, напротив, считали, что у России свой особый путь развития, основанный на православной вере, общине и соборности. Они критиковали западный индивидуализм и рационализм, считая их чуждыми для русского народа. Славянофилы призывали к сохранению традиционных ценностей и устоев, а также к развитию самобытной русской культуры.

Среди видных славянофилов были А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин и др.

Основные идеи славянофилов:

• У России — собственный путь исторического развития;

• Основа самобытности — крестьянская община и православие;

• Духовные ценности преобладают над материальными;

• Самодержавие — лучшая форма правления для России.

22. Религиозно-этические концепции Л.Н. Толстого и Ф.М.Достоевского.

Л. Н. Толстой (1828–1910) — самобытный мыслитель. Критикуя общественно-политическое устройство России, он уповал на нравственно-религиозный прогресс в сознании человечества. В созданной им «истинной религии» Толстой признавал лишь этическую сторону, отрицая богословские аспекты и роль церкви в общественной жизни. Самосовершенствование человека он связывал с отказом от какой-либо борьбы, с принципом непротивления злу насилием, с проповедью всеобщей любви.

Ф. М. Достоевский (1821–1881) — писатель-гуманист, гениальный мыслитель. Начиная с 60-х гг. XIX в. Достоевский исповедовал почвенничество: религиозно-философское осмысление судеб русской истории. Вся история человечества — история борьбы за торжество христианства. На долю русского народа выпала мессианская роль носителя высшей духовной истины. Он призван спасти человечество через «новые формы жизни, искусства» благодаря широте его «нравственного захвата». Религиозные мотивы в философском творчестве Достоевского иногда сочетались с отчасти даже богоборческими, религиозными сомнениями.

Следует отметить, что взгляды двух мыслителей не всегда совпадают, поэтому ответ может быть неполным.

23. Религиозно-философская система В.С.Соловьева (теория познания, идеи «всеединства» и «богочеловечества», осмысление судеб России).

Философия В. С. Соловьёва опирается на идею всеединства, в соответствии с которой всё содержится во всём. На её основании объединяются в единую систему все разделы философского учения.

В основу теории всеединства заложены:

1. В онтологии — преодоление дуализма духа и материи, видение взаимопроникновения тел и их полного отождествления.

2. В гносеологии — воссоздание цельных знаний.

3. В этике — утверждение единой для всех абсолютной морали.

4. В религии — обоснование необходимости в объединении всех христианских церквей для создания единой Вселенской церкви.

5. В истории — представление о единстве и целостности всего человеческого общества в стремлении воссоединиться с Богом.

Одно из центральных понятий онтологии Соловьёва — это понятие Софии, Премудрости Божией, выступающей как своеобразная идеальная матрица. Она является Душой мира, связывающей Бога с материальным миром, сообщая жизнь всему бытию.

Соловьёв также разрабатывал «русскую идею». Под ней он понимал историческую миссию России, которая заключается в выяснении предназначения русского народа и смысла его исторического бытия. Он считал, что России необходимо пойти по пути христианского самопожертвования для блага других народов и самоотречения, то есть отказа от собственной самобытности и подчинения чужим идеям.

24. Современная западная философия: основные проблемы и направления (структурализм, прагматизм, феноменология, герменевтика, постпозитивизм).

Современная западная философия представляет собой обширное и разнообразное поле философских исследований, охватывающее множество направлений и проблем. В этой статье мы рассмотрим основные проблемы и направления современной западной философии, включая структурализм, прагматизм, феноменологию, герменевтику и постпозитивизм.

Структурализм – направление в языкознании, возникшее в начале XX в. и определившее во многом не только лингвистическую, но философскую и культурологическую парадигмы всего XX века. Это интеллектуальное движение, для которого характерно стремление к раскрытию моделей, лежащих в основе социальных культурных явлений.

Любые отношения людей представляют собой своеобразную структуру, а взятые все вместе, эти структуры составляют между собой определенную иерархию - социальную систему

Главные идеи структурализма:

• культура рассматривается как совокупность знаковых систем (язык, наука, искусство, мода, религия и т.п.);

• необходимо искать принципы и способы культурной организации человеческого опыта существования, совместной жизни и деятельности, понимаемого как построение знаковых и символических систем;

• допускается существование универсальных культуроорганизующих универсалий во всех сферах человеческой деятельности;

• утверждается первичность психических принципов в процессе создания устойчивых символов культуры;

• различные виды и типы культуры невозможно упорядочить с точки зрения единой школы развития, они представляют собой вариации психических принципов на неоднородный исходный «природный материал»;

• динамика культуры обусловлена постоянной трансформацией внешних и внутренних стимулов культурной деятельности, преобразованием их во внутренние психические принципы, сравнением их с другими символическими формами, ведущим к подтверждению или изменению существующих культурных порядков.

Суть концепции:

o Элементы системы взаимно влияют друг на друга, а структурный подход изучает связи между этими элементами.

o Социальные и культурные системы составляют единое целое, поскольку создаются человеком, и отвечают его потребностям в упорядоченных отношениях с окружающим миром

o Необходимо исследовать несколько однородных объектов, определить существенные черты их структурных форм и причины их изменений. Сначала необходимо извлечь «социальный факт из культурной формы». Такой факт обладает первичными качествами (структура - то, что действительно существует и играет роль причины) и вторичные качества (культура - порожденная путем воздействия окружающего мира на органы чувств человека и выбором символических знаков в данном обществе).

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Самыми видными представителями течения стали Фердинад де Соссюр, Роман Якобсон, Клод Леви-Стросс, Ролан Барт, Жак Лакан и Мишель Фуко.

Прагматизм - направление идеалистической философии, которое имеет своей главной целью не нахождение абстрактной истины при изучении философских вопросов, выработку арсенала конкретных средств, которые помогут людям решать их конкретные жизненные задачи на практике (разрешать «проблематические ситуации»)

Основателями прагматизма считаются американские

философы Ч.Пирс и У.Джемс

1. B качестве цели человеческого существования прагматизм индивидуальное благополучие (богатство, слава и пр.).

2. Основным героем философии прагматизма является делец - энергичный, волевой стяжатель, проникнутый духом индивидуализма и эгоизма. А долгое и обстоятельное размышление - нужно ли оно? Ведь за это время можно упустить шанс. Важна

энергия, практическая сметливость, размах и деловитость, убежденность, что с любой проблемой можно справиться.

3. Субъективный идеализм. Каждому человеку дан лишь его индивидуальный

непосредственный опыт как совокупность чувственных восприятий, волевых усилий,

эмоций. Также подсознательных психических актов. Этот внутренний индивидуальный опыт человека должен быть гармонизирован. Сознание человека направляется на свой внутренний мир, чтобы собственное мышление согласовать с действиями.

4. Познание рассматривается прагматистами как попытка решить определенную проблему в конкретной ситуации: человек сам себе создает объект познания.

5. Истину прагматисты толкуют как соответствие мысли действию, считают ее научной в том случае, если она представляет собой полезную рабочую гипотезу. Еще Ч. Пирс утверждал, что истина состоит в будущей полезности для наших целей. Как только истина перестает «работать» на нас, она перестает быть истиной. Прагматисты отрицают объективность истины, а, следовательно, научной теории. КРИТЕРИЕМ ИСТИНЫ ОБЪЯВЛЯЮТ «ПОЛЬЗУ» ИЛИ «УДОБСТВО». Идеи и теории толкуются в прагматизме как

«инструменты» (поэтому Дьюи назвал прагматизм «инструментализмом»), которые служат орудиями для успешного разрешения напряженных ситуаций.

6. Согласно прагматизму смысл жизни в том, чтобы найти себе удобное место под солнцем, а для этого хороши все средства, которые полезны, независимо от того. соответствуют они какой-либо теории или нет.

Представители: Чарльз Пирс, Уильям Джеймс, Джон Дьюи.

Феноменология – наука об исследовании сознания, согласно результатам которой достоверность теоретических предположений основывается на опыте самого сознания.

Основные идеи феноменологии:

1) каждый человек обладает сознанием;

2) сознание всегда направлено на объект (интенционально);

3) все, что мы познаем, - это не факты действительности, а явления (феномены) нашего сознания;

Главная задача феноменологии - изучение деятельности самого сознания.

Для этого необходимо:

1) воздерживаться от суждений о внешнем мире (феноменологическая редукция);

2) очистить сознание от всего, что связано с физической, биологической и психической природой человека (трансцендентальная редукция).

Феноменология предполагает обращение к первичному опыту, к опыту познающего сознания. Сознание как трансцендентальное Я и «чистое смыслообразование».

Цель – построение универсальной науки (универсальной философии, универсальной онтологии), относящейся к «всеобъемлющему единству сущего», которая имела бы абсолютно строгое обоснование и служила обоснованием всем прочим наукам, познанию вообще.

Такой наукой должна стать феноменология.

Задача феноменологии - «в познании полной системы образований сознания, конституирующих» (имманентно) объективный мир. Методами осуществления феноменологического исследования являются непосредственное созерцание (очевидность) и феноменологические редукции.

Представители: Эдмунд Гуссерль, Мартин Хайдеггер, Жан-Поль Сартр.

Герменевтика — это философское направление, которое занимается интерпретацией и пониманием текстов, знаков и символов. Герменевты стремятся раскрыть смысл и значение этих элементов через их анализ и интерпретацию.

Основные идеи герменевтики:

• Понимание текста или символа зависит от контекста, в котором они используются.

• Интерпретация текста или символа субъективна и зависит от опыта и мировоззрения интерпретатора.

• Процесс интерпретации является диалогом между текстом или символом и интерпретатором.

Проблемы герменевтики связаны с субъективностью интерпретации и возможностью достижения объективного понимания смысла текста или символа. Также герменевты сталкиваются с проблемой определения границ интерпретации и возможности её верификации.

Представители герменевтического направления:

• Фридрих Шлейермахер (основатель современной герменевтической школы);

• Вильгельм Дильтей;

• Мартин Хайдеггер;

• Ганс-Георг Гадамер (автор книги «Истина и метод»);

• Поль Рикер.

Постпозитивизм – собирательное название множества различных концепций, в чём-то схожих, а в чём-то друг другу противоречащих. Все они возникли как попытки преодоления недостатков позитивизма.

Ключевые личности: Кара Попер, Имре Лакатос (ученик Попеод) T. Kун

ОСОБЕННОСТИ:

✓ Отходит от приоритетности логического исследования символов и обращается к истории науки;

✓ Главная цель исследование не структуры научного знания, а развития научного знания;

✓ Нет обязательной взаимозависимости между истинностью теории и ее верифицируемостью (т.е. ее проверки на опыте);

✓ Наука развивается не строго линейно, а скачкообразно, имеет взлеты и падения, но общая тенденция направлена к росту и совершенствованию научного знания.

✓ Смягчает свое отношение к философии в целом, к проблемам познания.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

Как возникает новая теория?

Как она добивается признания?

Каковы критерии сравнения научных теорий, как родственных, так и конкурирующих?

Возможно ли понимание между сторонниками альтернативных теорий?

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

▪ Проблема фальсификации (следует ли отказываться от научной теории в целом при обнаружении в ней 1 или нескольких ложных фактов);

▪ По каким критериям проверить правдоподобность научных теорий;

▪ Проблема рациональности (что такое рациональность в науке);

▪ Проблема соизмеримости научных теорий (по каким критериям следует выяснить родственность, соизмеримость научных теорий);

▪ Проблема понимания, нахождения общих точек зрения между представителями антагонистических теорий.

25. Позитивизм и его разновидности.

Позитивизм — это философское направление, которое утверждает, что истинное знание может быть получено только через опыт и эмпирические наблюдения. Позитивисты считают, что метафизические и теологические спекуляции не имеют научного обоснования и должны быть исключены из философии.

Основные идеи позитивизма:

• Философия должна заниматься анализом и синтезом научных знаний, а не разработкой метафизических систем.

• Наука является единственным источником истинного знания.

• Эмпирические методы являются единственно надёжными методами познания.

Разновидности позитивизма включают:

• Первый позитивизм (классический позитивизм) — это направление, представленное Огюстом Контом и Гербертом Спенсером. Первый позитивизм утверждал, что наука является единственным достоверным источником знания, и выступал за отказ от метафизики и религии.

• Второй позитивизм (эмпириокритицизм) — это течение, представленное Эрнстом Махом и Рихардом Авенариусом. Второй позитивизм критиковал первый позитивизм за его метафизическую предпосылку о существовании объективной реальности и утверждал, что все знания основаны на чувственном опыте.

• Третий позитивизм (неопозитивизм или логический позитивизм) — это школа, представленная Рудольфом Карнапом, Морисом Шликом и другими членами Венского кружка. Третий позитивизм стремился создать методологию для проверки истинности научных утверждений и очищения языка науки от бессмысленных высказываний.

• Постпозитивизм — направление в философии науки, которое критикует неопозитивистскую философию науки за её наивный эмпиризм и верификационизм. Постпозитивисты утверждают, что научное знание является результатом сложного процесса, включающего в себя как эмпирические, так и теоретические элементы. Они также подчёркивают роль социальных и исторических факторов в развитии науки.

Позитивизм оказал значительное влияние на развитие науки и философии XX века. Однако его критики указывают на то, что позитивизм не способен объяснить многие аспекты человеческого опыта, такие как искусство, мораль и религия.

26. Проблемы человека в философии XX столетия: экзистенциализм (К.Ясперс, Ж.-П.Сартр, А.Камю) и психоанализ (3.Фрейд, К.Юнг)

Проблемы человека в философии XX столетия: экзистенциализм и психоанализ.

В философии XX века проблемы человека занимали центральное место. Две основные философские школы, которые исследовали эти вопросы, — это экзистенциализм и психоанализ. Рассмотрим их подробнее.

Экзистенциализм

Экзистенциалисты считали, что человек является свободным и ответственным за свою жизнь. Они подчёркивали важность индивидуального выбора и свободы воли. Экзистенциальные философы исследовали такие темы, как смысл жизни, одиночество, страх и смерть.

• Карл Ясперс утверждал, что каждый человек имеет уникальный опыт существования, который невозможно передать другим людям. Он также считал, что существует «осевое время», когда люди осознают свою свободу и ответственность.

• Жан-Поль Сартр утверждал, что человек «приговорен к свободе». Это означает, что он не может избежать ответственности за свои действия. Сартр также критиковал традиционные ценности и мораль, считая их иллюзорными.

• Альбер Камю считал, что жизнь абсурдна и бессмысленна. Однако он призывал людей к бунту против этого абсурда. Камю также писал о том, что человек может обрести смысл жизни через творчество и любовь.

Психоанализ

Психоаналитики исследовали бессознательные процессы в психике человека. Они считали, что многие наши поступки и мысли определяются бессознательными мотивами. Психоанализ оказал большое влияние на психологию, психиатрию и другие науки о человеке.

• Зигмунд Фрейд разработал теорию психоанализа, которая объясняет поведение человека через взаимодействие сознательного и бессознательного. Фрейд также исследовал такие явления, как Эдипов комплекс, либидо и сублимация.

• Карл Юнг развил теорию коллективного бессознательного, которое содержит архетипы — универсальные образы, общие для всех людей. Юнг также исследовал символы и сны, считая, что они могут помочь человеку понять своё бессознательное.

Экзистенциализм подчёркивает свободу и ответственность человека, а психоанализ исследует бессознательные мотивы его поведения.

27. «Бытие» как философская категория: ее смысл и специфика. Проблема бытия в истории философии. Основные формы бытия

«Бытие» как философская категория: её смысл и специфика

«Бытие» — одна из основных категорий философии, которая обозначает реальность, существующую объективно, независимо от сознания человека. Эта категория является предметом изучения онтологии — раздела философии, который исследует фундаментальные принципы бытия.

Смысл категории «бытие» заключается в том, что она позволяет нам говорить о существовании чего-либо, о наличии определённых объектов или явлений в мире. Специфика этой категории состоит в том, что она не может быть сведена к какому-либо конкретному виду существования или к определённому набору свойств. Бытие — это абстрактное понятие, которое охватывает всё сущее в целом.

Проблема бытия в истории философии

Проблема бытия является одной из самых древних и сложных проблем философии. Она была поставлена ещё в античной философии и с тех пор остаётся актуальной для философов всех времён и народов. В разные исторические эпохи проблема бытия решалась по-разному.

В античности бытие понималось как нечто вечное, неизменное и совершенное. Оно противопоставлялось становлению, то есть процессу изменения и развития. Наиболее ярко эта концепция была выражена в философии Парменида, который утверждал, что бытие едино, неделимо и неподвижно.

В средневековой философии бытие рассматривалось как творение Бога. Бог был источником всего сущего, и всё, что существует, имеет своё основание в Боге. Эта концепция получила название креационизма.

В Новое время проблема бытия стала рассматриваться в контексте научного познания. Философы пытались понять, как возможно научное знание о мире, если мир изменчив и непостоянен. Они пришли к выводу, что основой научного знания является опыт, а не абстрактные понятия.

Современная философия также уделяет большое внимание проблеме бытия. Однако она рассматривает эту проблему в более широком контексте, включая в неё вопросы о смысле жизни, свободе воли, ответственности и т. д.

Основные формы бытия:

• Бытие вещей (тел), процессов: природа, мир искусственных предметов.

• Бытие человека: бытие человека в мире вещей (как тела среди тел) и специфически человеческое бытие.

• Бытие духовного (идеального): индивидуализированное духовное и объективированное (внеиндивидуальное) духовное.

• Бытие социального: индивидуальное бытие (бытие отдельного человека в обществе и в процессе истории) и бытие общества.

Эти формы отличаются друг от друга по своему содержанию и соотношению материального и идеального. Они взаимосвязаны и представляют собой единую реальность — всё существующее.

Материя как философская категория

Материя — это одна из основных категорий философии, которая обозначает объективную реальность, существующую независимо от человеческого сознания. Материя является предметом изучения онтологии — раздела философии, который исследует фундаментальные принципы бытия.

В истории философии существовали различные представления о материи. В античности материя понималась как нечто вечное, неизменное и совершенное. Она противопоставлялась становлению, то есть процессу изменения и развития. Наиболее ярко эта концепция была выражена в философии Парменида, который утверждал, что бытие едино, неделимо и неподвижно.

В Новое время материю стали рассматривать как вещество, состоящее из атомов. Эта концепция получила название атомизма. Атомисты считали, что все явления природы можно объяснить с помощью законов движения атомов.

Современная философия также уделяет большое внимание проблеме материи. Однако она рассматривает эту проблему в более широком контексте, включая в неё вопросы о структуре, свойствах и формах существования материи.

Естественнонаучные представления о материи

Естественнонаучные представления о материи основаны на данных физики, химии, биологии и других наук. Эти представления можно разделить на три основные группы:

• Атомистические представления: материя состоит из мельчайших частиц — атомов или молекул. Атомы и молекулы взаимодействуют друг с другом, образуя различные вещества.

• Волновые представления: материя имеет волновую природу. Волны могут распространяться в пространстве и времени, создавая различные эффекты.

• Квантовые представления: материя обладает квантовыми свойствами. Кванты — это мельчайшие порции энергии, которые могут быть поглощены или излучены веществом.

Эти представления не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. Они позволяют нам лучше понять структуру и свойства материи.

Структура материи

Структура материи — это способ организации её элементов. Элементы материи могут быть различными: атомы, молекулы, поля, частицы и т. д. Структура материи определяет её свойства.