Exam final psychocrimino

1/45

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

46 Terms

Définition du béhaviorisme

Approche psychologique:

Béhaviorisme se concentre sur l'étude des comportements observables, contrairement aux approches qui analysent les pensées ou les motivations profondes.

Apprentissage par l'expérience:

Nous ne naissons pas criminels, nous le devenons par l'interaction avec notre environnement et les expériences que nous accumulons.

Conditionnement classique (Pavlov)

Apprentissage par association:

Association automatique, où un stimulus neutre devient un déclencheur automatique d’une réponse. Un conditionnement peut être affaibli ou supprimé; si le stimulus conditionné (cloche) est présenté sans le stimulus inconditionnel (nourriture) de manière répétée, la réponse conditionnée (salivation) disparaît progressivement.

Conditionnement opérant (Skinner)

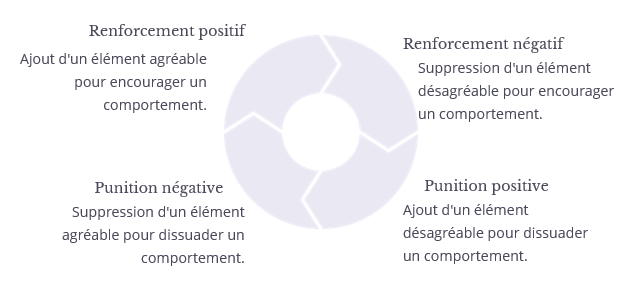

Apprentissage par conséquence (récompense/punition):

Les comportements sont modifiés par les renforcements et punitions qu’ils entraînent. Il est donc possible d’éteindre un comportement en réduisant les renforcements qui le maintiennent.

Renforcement différentiel (Jeffery)

Comportement est adopté si les bénéfices perçus surpassent les conséquences négatives:

Le crime est un comportement appris, mais qui ne repose pas uniquement sur la punition et le renforcement extérieur. Principes:

Bénéfices perçus: si un individu perçoit plus de bénéfices que de risques dans un acte criminel, il est susceptible de le commettre

Risques perçus: si un individu perçoit plus de risques que de bénéfices, il est moins enclin à commettre un acte criminel

3 facteurs:

Renforcements positifs perçus (récompenses du crime)

Renforcements négatifs perçus (échapper à une conséquence négative)

Punition perçues (conséquences négatives du crime)

Donc, pour éliminer un comportement, il faut modifier la balance des renforcements.

Conditionnement vicariant (Bandura)

Apprentissage par imitation:

Mécanisme du conditionnement vicariant:

L'attention: l'individu observe un modèle (un adulte, une célébrité, un criminel respecté dans son entourage)

La rétention: l'individu mémorise le comportement observé et les conséquences qui en découlent.

La reproduction: lorsqu'il se retrouve dans une situation similaire, il reproduit le comportement appris.

La motivation: si le comportement semble récompensé, il sera adopté durablement. Si le comportement est sanctionné, il peut être abandonné.

Si un individu est exposé à des modèles positifs, il peut apprendre d’autre comportements.

Limites & critiques des approches béhavioristes

Ces théories béhavioristes n'expliquent pas pourquoi certains individus, exposés aux mêmes environnements criminogènes, résistent à l'apprentissage criminel.

Ces théories négligent trois dimensions majeures : les biais cognitifs, le contexte culturel, et les déterminants structurels

Elles ne suffisent pas à expliquer toutes les formes de délinquance, et doivent être complétées par d'autres approches

Approche cognitivo-comportementale

Idée selon laquelle les pensées, émotions et comportements sont interconnectés. Cette approche est utilisée à la fois pour comprendre les causes de la délinquance et pour développer des stratégies d’intervention.

Postulat: les compts. criminels ne sont pas uniquement appris, mais aussi influencés par la façon dont l'individu perçoit et interprète son environnement.

Théorie de l’association différentielle (Sutherland)

Théorie: Le comportement criminel s'apprend par la communication et l'association avec d'autres criminels/délinquants, où l'on apprend des techniques et des méthodes, ainsi que de nouvelles attitudes et motivations pour commettre un crime.

3 idées centrales

Le crime est un comportement appris au sein de groupes restreints (famille, amis, pairs, gangs)

L'apprentissage comprend les techniques du crime, mais aussi les motivations et justifications du comportement criminel

Un individu devient criminel lorsqu'il est exposé à plus de définitions favorables au crime qu'à des définitions favorables à la loi.

Importance des définitions favorables ou défavorables à la loi

Idée: l'exposition au définitions du crime détermine si un individu deviendra criminel

Définitions favorables au crime justifient, normalisent ou valorisent le compt.

Définitions défavorables au crime condamnent et découragent le passage à l'acte.

9 principes de l’association différentielle (Sutherland)

Comportement criminel est appris.

Appris par l'interaction avec d'autres individus.

Se fait au sein de groupes restreints.

Apprentissage inclut les techniques du crime et les motivations et justifications.

L'orientation d'un individu vers un comportement criminel dépend des définitions favorables ou défavorables à la loi.

Une personne devient criminelle lorsqu’elle est exposée à plus de définitions favorables au crime qu’à des définitions défavorables.

L’association différentielle varie en fonction de la fréquence, de la durée, de la priorité et de l’intensité des interactions avec des modèles criminels.

Le processus d’apprentissage du crime suit les mêmes mécanismes que tout autre apprentissage.

Le crime ne peut pas être expliqué uniquement par les besoins généraux et les valeurs : des personnes vivant les mêmes conditions économiques ne deviennent pas toutes criminelles.

Limites et critiques de la théorie de l’association différentielle

Limites et critiques de la théories de l'association différentielle

Théorie qui sous-estime les différences individuelles

Traits de personnalité

Histoire personnelle et expériences précoces

Capacités cognitives

Modèle trop rigide et quantitatif de l'apprentissage criminel

Focalisation excessive sur l'apprentissage social, sans prise en compte des renforcements et punitions

Absence de prise en compte des structures économiques et sociales

Inégalités économiques

Influence des institutions

Opportunités criminelles

Théorie qui s'applique mal aux crimes en col blanc (n'existaient pas quand la théorie a été développée)

Théorie de l’apprentissage social (Akers)

Théorie: Le crime et les comportements déviants sont appris au travers des interactions sociales, en intégrant les principes du renforcement différentiel, de l’imitation, des définitions favorables et des associations différentielles.

Principes:

L'association différentielle (Sutherland): individu est exposé à des groupes qui lui transmettent des normes et des valeurs (famille, amis, pairs, médias, gangs)

Les définitions (Sutherland): développe des croyances et justifications qui l'amènent à percevoir certains compts. comme acceptables ou inacceptables.

Le renforcement différentiel (Jeffery): compt. est maintenu ou abandonné en fonction des récompenses ou des punitions qu'il reçoit

L'imitation (modélisation comportementale): individu observe et reproduit les compts. d'autrui, surtout ceux de personnes perçues comme des modèles

Extension de la théorie de Sutherland

2 mécanismes clés:

L'imitation: individu reproduit un compt. observé chez d'autres, surtout s'il perçoit l'auteur de ce comportement comme un modèle de réussite ou de pouvoir.

Le renforcement différentiel: la poursuite ou l'abandon d'un compt. dépend des récompenses ou punitions qu'il reçoit après l'avoir adopté.

Limites et critiques de la théorie de l’apprentissage social

Sous-estimation du libre arbitre

Modèle trop mécanique

Difficulté à expliquer les crimes en col blanc

Théorie des distorsions cognitives (Beck)

Postulat: Les distorsions cognitives sont des erreurs systématiques de raisonnement, des biais de pensée qui conduisent un individu à mal interpréter la réalité et à justifier des comportements inadaptés, y compris criminels.

Schémas cognitifs: structures automatiques, inconscients, et difficiles à modifier, de représentations des connaissances et des expériences antérieures inscrites en mémoire à long terme (MLT).

Schémas génèrent à la fois les émotions, les cognitions et les comportements.

Mécanisme clé : Un individu perçoit une situation → Il l’interprète à travers ses schémas cognitifs → Si ses schémas sont biaisés, il adopte une perception erronée de la réalité, ce qui peut légitimer un acte, criminel.

Les distorsions cognitives peuvent être à la fois une cause du crime et une conséquence.

Principaux types de distorsions cognitives

Rationalisation

Projection de la faute sur autrui

Minimisation des conséquences

Raisonnement dichotomique (tout ou rien)

Exagération des injustices subies

Catastrophisme

Personnalisation

Surgénéralisation

Raisonnement émotionnel

Limites et critiques des distorsions cognitives

un modèle trop général

un biais d’interprétation

un manque de prise en compte des émotions

Théore de l’impuissance apprise / acquise (Seligman)

Théorie : lorsque des individus sont confrontés à des échecs répétés ou à un environnement inchangeable, ils peuvent apprendre à ne plus essayer d’améliorer leur situation, même si des solutions existent.

Cet état se caractérise par :

Une perte de motivation à agir.

Une résignation face aux problèmes.

Une diminution de l’initiative et de la capacité à chercher des solutions.

Idée: L’impuissance acquise peut jouer un rôle central dans le développement et le maintien des comportements criminels, en influençant la perception qu’un individu a de sa capacité à modifier sa trajectoire de vie.

Limites et critiques de la théorie de l’impuissance acquise (Seligman)

Généralisation excessive des expériences animales

Approche trop individualiste et sous-estimation des facteurs sociaux

Difficulté à expliquer pourquoi certaines personnes résistent à l'impuissance acquise

Sous-estimation des stratégies de résilience et des interventions extérieures

Manque de prise en compte de la dimension émotionnelle et motivationnelle

Limites culturelles: modèle occidental pas toujours généralisable

3 objectifs principaux des interventions TCC en crimino

Modifier les croyances erronées et les distorsions cognitives

Méthode en plusieurs étapes:

identification des pensées automatiques erronées

prise de conscience et remise en question (ex: questionnement socratique)

développement d’alternatives cognitives réalistes

application des nouvelles pensées dans des situations réelles

Développer des habiletés sociales et émotionnelles

Méthodes utilisées:

exercices de gestion de la colère (ex: techniques de respiration et relaxation)

jeux de rôles pour pratiquer des interactions sociales positives (ex: mises en situation dirigées)

modélisation et renforcement positif pour encourager des comportements prosociaux (ex: observation de modèles prosociaux)

Mettre en place des stratégies de prévention de la récidive

Méthodes utilisées:

mise en situation et jeux de rôle simulant des scénarios à risque (ex: jeux de rôles encadrés)

techniques de prévention de la rechute, inspirées des traitements des addictions (ex: analyse des situations à haut risque)

accompagnement progressif vers une réintégration sociale stable (ex: plan de réinsertion structuré)

3 formes d’intervention en TCC appliqués à la criminologie

Intervention individuelles

restructuration cognitive (ex: journal de pensées criminogènes)

techniques d’autorégulation (ex: pratique de la prise de recul)

planification et engagement personnel (ex: fixation d’objectifs SMART)

Interventions de groupes

TCC de groupe

Modules d’éducation et de formation sur la gestion des comportements délinquants

Programme ART (cible violence et impulsivité)

Interventions multimodales

Intégration des TCC avec suivi psychiatriques

Approhces combinées avec la justice restaurative

Supervision et suivi-post-carcéral structuré

Facteurs influençant l’efficacité d’un traitement

Motivation du délinquant et engagement dans le traitement

Contexte institutionnel et conditions de mise en oeuvre

milieu carcéral

milieu semi-ouvert (probation / LC)

milieu communautaire (suivi externe post-incarcération)

Profil criminologique et psychopathologique du délinquant

Défis concrets de la mise en oeuvre des programmes en milieu institutionnel

Défis institutionnels des TCC en milieu correctionnel

contraintes budgétaires

manque de formation des intervenants

résistance des participants

pression du système judiciare

Limites, débats et enjeux éthiques

Les TCC peinent à modifier les schémas cognitifs des psychopathes élevés (score PCL-R ≥ 30) , en raison d’un déficit d’empathie structurel (Hare, 2020).

L’utilisation des TCC en criminologie soulève des questions éthiques, notamment sur l’application coercitive des programmes en milieu carcéral. De plus, des critiques pointent des biais culturels dans les outils d’évaluation (ex. LS/CMI), qui pourraient surévaluer le risque chez les minorités ethniques.

Trouble de la personnalité antisociale

Le TPA est un trouble de la personnalité, ce qui signifie que les pensées, les émotions et les comportements de la personne sont :

Durablement rigides (peu adaptables),

Dysfonctionnels (provoquent des conflits avec l’environnement),

Et surtout, source de souffrance pour elle-même et pour les autres.

TPA ≠ simple rébellion

Caractère auto-destructeur et persistant des comportements:

Plus d'accidents, de blessures, de tentatives de suicide

Moins de suivi médical

Mortalité accrue (accidents, suicides, homicides)

Critères du profil antisocial (modèles dimensionnels - facettes de la personnalité)

insensibilité

impulsivité

manipulation

malhonnêteté

Robert D. Hare

Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R)

La psychopathie est « un trouble de la structure émotionnelle et relationnelle ».

Ce qui est altéré chez une personne psychopathe, ce sont :

Les émotions

La manière de se lier à autrui

La conscience morale

Sa définition a donc contribué à faire de la psychopathie une entité clinique à part entière

Craig Neuman

Approche factorielle regroupant les 20 items du PCL-R en deux grands facteurs :

Facteur 1 : Traits interpersonnels et affectifs (manipulation, absence d’empathie, égocentrisme)

Facteur 2 : Comportements antisociaux et style de vie (impulsivité, irresponsabilité, instabilité)

Approche dimensionnelle, où la psychopathie serait présente à des degrés divers dans la population

La psychopathie devient alors un continuum, un peu comme la taille ou l’anxiété :

Tu peux être un peu, modérément, ou très psychopathe

Tu peux aussi présenter certains traits, mais pas tous

Keri Kossom

Traits «callous-unemotional»

Ne pas montrer de remords quand ils blessent quelqu'un

Être peu sensibles aux émotions des autres

Être froid, distants, manipulateurs, parfois cruels

Une hypothèse évolutionniste: des traits "utiles" dans des environnements hostiles?

Différences cérébrales :

Un système limbique sous-actif

Une faible connectivité entre les zones émotionnelles et cognitives

Kossom contribue à changer notre regard sur la psychopathie :

Ce n’est pas juste "du mal pur"

C’est une construction neuro-développementale complexe

Qui peut apparaître très tôt chez certains enfants

Et qui fonctionne différemment au niveau cérébral

Mais qui, dans certains contextes, aurait pu être utile

PCL-R

Psychopathy Checklist - Revised

Outil d’évaluation clinique standardisé, utilisé principalement :

en milieu carcéral ou médico-légal

pour évaluer les risques de récidive violente

pour orienter des décisions judiciaires ou correctionnelles

Repose sur 20 items, répartis en deux grands facteurs

Seuils cliniques (Selon Hare)

≥ 30 : profil de psychopathie clinique (en Amérique du Nord)

25–29 : traits psychopathiques élevés

< 20 : peu ou pas de traits

Forces et limites de la PCL-R

Forces de la PCL-R

Standardisation rigoureuse

Utilisation prédictive

Cadre clinique clair

Permet d'identifier des profils différenciés

Limites et critiques

Stigmatisation possible

Risque d'abus en milieu judiciaire

Pas conçu pour des populations non-criminelles

Pas un outil de diagnostic psychiatrique en soi

Difficultés cliniques et criminologiques de la psychopathie

Faible motivation au changement

Absence de souffrance perçue

Objectifs extérieurs à la thérapie (libération, avantages)

Risque d’illusion de progrès

Manipulation du cadre

Utilisation stratégique du dispositif thérapeutique

Mise à l’épreuve des intervenants

Risque accru si le cadre est flou ou permissif

Alliance thérapeutique fragile

Relation souvent instrumentalisée

Risques d’épuisement ou de désengagement des professionnel·le·s

Danger émotionnel si alliance factice

Typologies “classiques” de délinquants

proviennent d’une tradition clinique ou judiciaire bien ancrée ;

sont utilisées dans les milieux juridiques, psychiatriques et criminologiques ;

cherchent à classer les individus selon la nature de leur passage à l’acte.

Délinquant:

Accidentel

Souffrant de troubles mentaux

Névrosé conflictuel

Occasionnel

Professionnel

Antisocial

Typologies complémentaires de délinquants

Délinquant:

Idéologique / politique

Chronique / habitude

Victime / coercif

Type de passage à l’acte

Type de passage à l’acte | Motivation principale | Exemples |

Expressif | Émotion forte, impulsion, explosion | Agression lors d'une dispute, vandalisme impulsif |

Instrumental | Objectif concret, planifié, stratégique | Vol prémédité, braquage, sabotage |

Défis des interventions policières traditionnelles

Escalade de la violence: Les interventions peuvent intensifier la crise plutôt que l'apaiser.

C’est ce qu’on appelle une escalade de la violence : plus l’intervention est mal adaptée, plus la situation dégénère. = en l’absence de détection adéquate des symptômes (ex. : hallucinations, désorganisation cognitive, désorientation), une intervention fondée sur la contrainte physique peut provoquer une réaction de panique, de fuite ou d’agressivité défensive.

Stigmatisation: Renforce les préjugés envers les personnes vivant avec un trouble mental.

Formation insuffisante: Manque de préparation spécifique aux situations de crise psychologique.

Risques élevés: Judiciarisation ou usage excessif de la force trop fréquents.

Équipe mixtes

Présence conjointe: Patrouilles ou interventions ciblées sur le terrain.

Rôle du policier: assurer la sécurité, évaluer les risques

Rôle de l'intervenant: évaluer l'état mental, désamorcer la crise.

Objectif commun: éviter l'escalade, orienter vers les soins

Équipe mixte: solution pansement

Inégalités d'implantation: services disponibles surtout en milieux urbains

Perception mitigée: un uniforme policier rassure certains, mais en effraie d'autres

Sous-financement: manque chronique de ressources pour les services psychosociaux

Confusion des rôles: risque de mélange entre fonction d'aide et de contrôle

Terrorisme

«l’utilisation ou menace d’utilisation illégale de la force ou de la violence par une personne ou un groupe organisé, contre des personnes ou des biens, avec l’intention d’intimider ou de forcer des sociétés ou des gouvernements, souvent pour des raisons idéologiques ou politiques »

Radicalisation

« processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste, à contenu politique, social, ou religieux qui conteste l’ordre établi sur le plan politique, social ou culturel » (Khosrokhavar, 2014)

Démarche d’adhésion volontaire

Idéologie exclusive

Pensée radicale + action radicale (violence)

Toutes les radicalités ne mènent pas à la violence.

Des mouvements abolitionnistes, écologistes ou féministes ont été qualifiés de radicaux… sans être violents.

La radicalisation violente implique l’adoption d’une idéologie extrême + volonté d’agir par la violence.

Il y a des radicaux pour la paix, la justice ou l’environnement. Ce n’est pas le radicalisme qui est problématique, c’est l’appel à la violence.

Signes de radicalisation

rupture avec les proches : famille, amis

rupture avec l’école : déscolarisation soudaine

nouveaux comportements alimentaires/vestimentaires/linguistiques/financiers

nouveaux comportements identitaires : propos asociaux, rejet de l’autorité et de la vie en collectivité

repli sur soi

fréquentation de sites internet et réseaux sociaux à caractère radical/extrémiste

Facteurs individuels en lien avec la radicalisation

Pas nécessairement un faible niveau économique, social et scolaire

Pas de lien avec la santé mentale ; “normalité” (Crenshaw, 1981)

Insuffisance des facteurs individuels - voir les modèles psycho-sociologiques

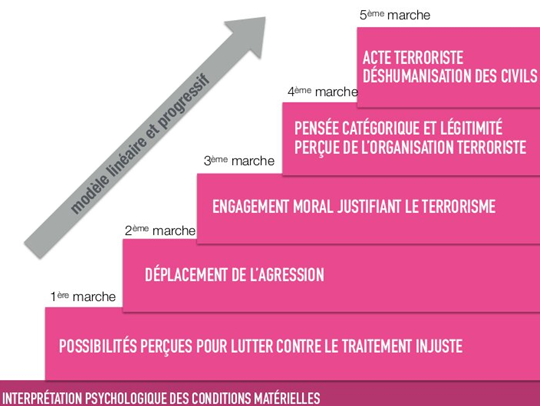

Modèle psycho-sociologique de l’escalier vers le terrorisme (Moghaddam)

Première marche souligne l’aspect cognitif

À chaque étape, de + en + d’efforts à fournir

La plupart s’arrêtent avant la dernière marche - pensée radicale mais pas d’action radicale

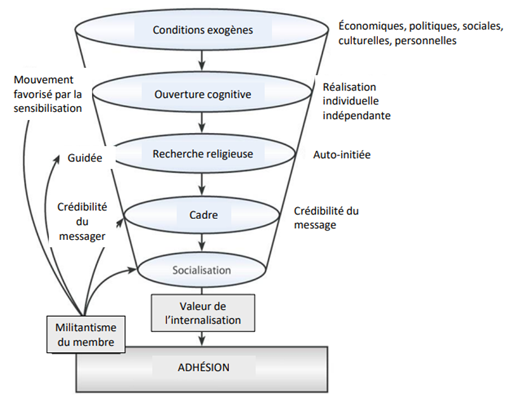

Modèle psycho-sociologique d’adhésion aux groupes extrémistes (Wiktorowicz)

Élément déclencheur : crise inattendue comme point de départ à la radicalisation

Influence des “messagers” extrémistes

Quête d’identité, de socialisation

Limites : modèles linéaires de niveau macro (individuel), évolution méthodique et ordonnée

Phénomène multidimensionnel : dynamique psychologique, sociale et environnementale interdépendante, qui varie au cours du temps en fonction de l’individu

Modèle psycho-sociologique des 3 N (Kruglanski, Bélanger & Gunaratna)

Modèle multifactoriel basé sur la quête de signification/d’identité

Les trois “N” :

Needs (besoins)

Narratives (récits)

Networks (réseaux)

Multiplicité des facteurs

Conjonction de 3 facteurs : le contexte social, la trajectoire individuelle et la rencontre avec un groupe radical

Facteurs de risque ?

niveau personnel interne : quête d’identité, besoin d’appartenance...

niveau personnel externe : variables économiques, démographiques et sociales

niveau contextuel : interprétation du monde, sentiment d’indignation morale...

Approche individuelle : analyser la façon “dont un individu évolue vers des croyances radicalisées au fil du temps dans un environnement social fluide et en constante évolution” (Constanza, 2012)

Déradicalisation

Objectifs :

défaire le processus de radicalisation par une transformation identitaire

encourager la réintégration de ces individus dans la société

Désengagement vs déradicalisation (pensée radicale vs action radicale)

Outil stratégique : briser le cycle de la violence

Approche interventionniste

2 processus (désengagement vs déradicalisation)

| Désengagement | Déradicalisation |

Définition | Abandon des actions violentes | Abandon de l’idéologie violente |

Changement d’idées ? | Pas nécessaire | Oui, remise en question profonde |

Risque de récidive | Plus élevé | Moins élevé (si processus réussi) |

Objectif principal | Éviter l’action / la violence | Réintégration sociale et cognitive |

Exemple | Une personne ne commet plus d’attentat, mais pense que la violence est parfois justifiée | Une personne rejette l’idéologie et veut reconstruire sa vie |

On peut être désengager sans être déradicaliser, mais toute déradicalisation requiert un désengagement.

techniques d’intervention contre la radicalisation

construire un contre-discours

fournir une variété de repères

revivifier le sentiment d’appartenance à la communauté nationale

travailler l’empathie pour les victimes

faciliter l’intégration sociale et professionnelle