TD3- Socialisme et communismes arabes

1/24

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

25 Terms

I. UN MONDE ARABE EN MUTATION RAPIDE : URBANISATION ET ÉCONOMIE PÉTROLIÈRE

Des sociétés

Majoritairement rurales et agraires

Sociétés largement agraires (ou plutôt tertiaires) donc peu de métiers industriels (alors que le communisme pénètre plus facilement dans ces milieux et les milieux universitaires).

Beaucoup des membres des partis communistes viennent de ces milieux (notamment Karim Mroué).

En croissance démographie et en voie d’urbanisation

Politisation + forte dans le milieu urbain.

Va voir comment le parti communiste s’est inséré dans les pays arabes

En consolidation institutionnelle

En “ébullition” nationaliste

Partis officiellement socialistes mais avec un nationalisme exacerbé ⭢ on défend la légitimité de son Etat arabe face à d’autres frontières qui auraient pu être dessinées.

En Guerre froide et en mondialisation croissante

L’urbanisation et la transformation sociale

Le monde arabe connaît, du début du XXᵉ siècle jusqu’aux 1990s, une croissance urbaine rapide et un exode rural massif. Les sociétés agraires se transforment profondément.

Exemple : Bagdad passe de 185 000 habitants en 1918 à 1 350 000 en 1955, non pas seulement à cause de la natalité, mais surtout grâce au développement des métiers urbains et de l’industrie pétrolière.

L’agriculture reste importante jusque dans les 1960s, mais elle perd progressivement son rôle central dans l’économie, au profit des services et de l’industrie (notamment en Irak).

Selon la FAO, la plupart des pays arabes suivent la même courbe : une société encore rurale mais en mutation vers une économie moderne.

Le pétrole, moteur de développement et de tensions

Le pétrole devient l’élément clé du développement économique du monde arabe dans la seconde moitié du XXᵉ siècle.

En 1959, le monde arabe représente 18,5 % de la production mondiale de pétrole ; en 1975, il atteint 31,5 %.

Les États-Unis restent longtemps les premiers producteurs, suivis de l’URSS, mais les pays arabes les dépassent dans les 1980s.

Jusqu’aux 1940s-1950s, le pétrole n’était pas encore au cœur des politiques étrangères : il faut attendre les 1960s-1970s pour qu’il devienne hautement stratégique.

Les gisements sont découverts tardivement, sauf en Irak et en Arabie saoudite, pionniers en la matière.

Le pétrole devient alors source de conflits, à la fois entre les pays du Moyen-Orient et avec les anciens États colonisateurs.

Les États-Unis contrôlent largement le pétrole saoudien, tandis que la France contrôle celui d’Algérie.

Les luttes pour le contrôle du pétrole renforcent les oppositions socialistes et communistes, hostiles à la coopération avec l’Occident.

II. LES EXPÉRIENCES SOCIALISTES DANS LE MONDE ARABE (1945-1965)

Exemples de politiques socialistes (pas à apprendre vrmt)

Dès l’après-guerre, plusieurs pays arabes expérimentent des politiques socialistes pour reprendre le contrôle de leurs richesses, il s’agit toujours de réformes par le haut :

1951-1953 : le Premier ministre iranien Mohammad Mossadegh tente de nationaliser le pétrole iranien, jusque-là contrôlé par le Royaume-Uni. Cette tentative inspire tout le Moyen-Orient.

1954 : en Syrie, une réforme agraire votée par une assemblée à majorité socialiste divise les grandes propriétés en parcelles redistribuées aux paysans. C’est une mesure très populaire parce que la société est encore majoritairement rurale.

1956-1957 : en Jordanie, un parlement à majorité socialiste et communiste tente de mettre en place une égalité citoyenne et une émancipation politique, avant le coup d’État royal de 1957 qui met fin à cette expérience.

1961 : en Égypte, le président Nasser fait voter une loi de réforme agraire emblématique du socialisme arabe.

1963 : en Iran, le Shah Pahlavi lance la Révolution blanche, inspirée de principes socialistes bien que lui-même ne soit pas socialiste.

Le cas de l’Irak : entre socialisme et dictature (pas à apprendre vrmt)

L’Irak illustre la complexité du socialisme arabe dans les 1950s-1960s :

1950-1952 : la monarchie crée un Conseil national de développement, inspiré des politiques de planification socialiste. Des manifestations éclatent, menées par les communistes, les chiites et les Kurdes.

1958 : échec de la fédération hachémite avec la Jordanie ; le coup d’État des colonels ‘Arif et Qâsim instaure une république socialiste autoritaire.

1959-1961 : interdiction du Parti communiste, montée de la violence politique, négociations sur le pétrole et revendication de l’annexion du Koweït (indépendant depuis 1961).

1963-1968 : dictature militaire des frères ‘Arif, suivie d’une réouverture économique et de nouvelles nationalisations.

1968 : arrivée au pouvoir du Parti Ba’ath, fondé en 1947, ouvertement socialiste. Saddam Hussein en fait partie.

III. DÉFINITIONS

Les fondements économiques

Capitalisme : système de production dont les fondements sont l’entreprise privée et la liberté du marché.

Libéralisme : doctrine politique visant à limiter les pouvoirs de l’État au regard des libertés individuelles.

Chaque État arabe choisit sa propre voie, sans adopter un modèle totalement socialiste.

Les régimes vont de la démocratie autoritaire à la dictature, mais aucun ne réalise une nationalisation totale comme en URSS.

Le seul État à s’en rapprocher est le Yémen du Sud.

Tous gardent à l’esprit un retour futur au libéralisme, notamment en ce qui concerne la liberté de la presse.

Le durcissement des régimes

À partir des 1960s : on quitte le Liberal Age

Le parti unique s’impose.

La censure devient la norme.

Le capitalisme est refusé dans les Etats socialistes, perçu comme l’arme de l’impérialisme occidental.

Colonialisme : installation directe (colonie, protectorat), domination politique et mission civilisatrice.

Impérialisme : influence indirecte, économique et culturelle, visant à créer un marché dépendant.

Les États-Unis remplacent progressivement le Royaume-Uni et la France dans ce rôle d’influence au Moyen-Orient.

Le socialisme

Selon Albert Hourani (Histoire des peuples arabes), le socialisme arabe est l’idée :

De contrôle des ressources par l’État dans l’intérêt de la société.

Da propriété de l’Etat.

D’économie dirigée.

De redistribution équitable des revenus par la fiscalité et les services sociaux.

Ce modèle fonctionne un temps, notamment en Égypte sous Nasser.

Le communisme

Le communisme = formation économique et sociale caractérisée par

La mise en commun des moyens de production et d’échange.

La répartition des biens suivant les besoins de chacun.

La suppression des classes sociales [et de la propriété privée].

Ces principes ne sont jamais pleinement appliqués dans le monde arabe, mais plusieurs partis s’en inspirent.

Les objectifs politiques

Les mouvements socialistes et communistes arabes défendent :

Une mainmise immédiate sur les ressources, contrairement aux libéraux qui préfèrent des négociations progressives.

Une union des États arabes et du Tiers-Monde, dans une logique d’indépendance vis-à-vis de l’Occident, sans pour autant se soumettre à l’URSS.

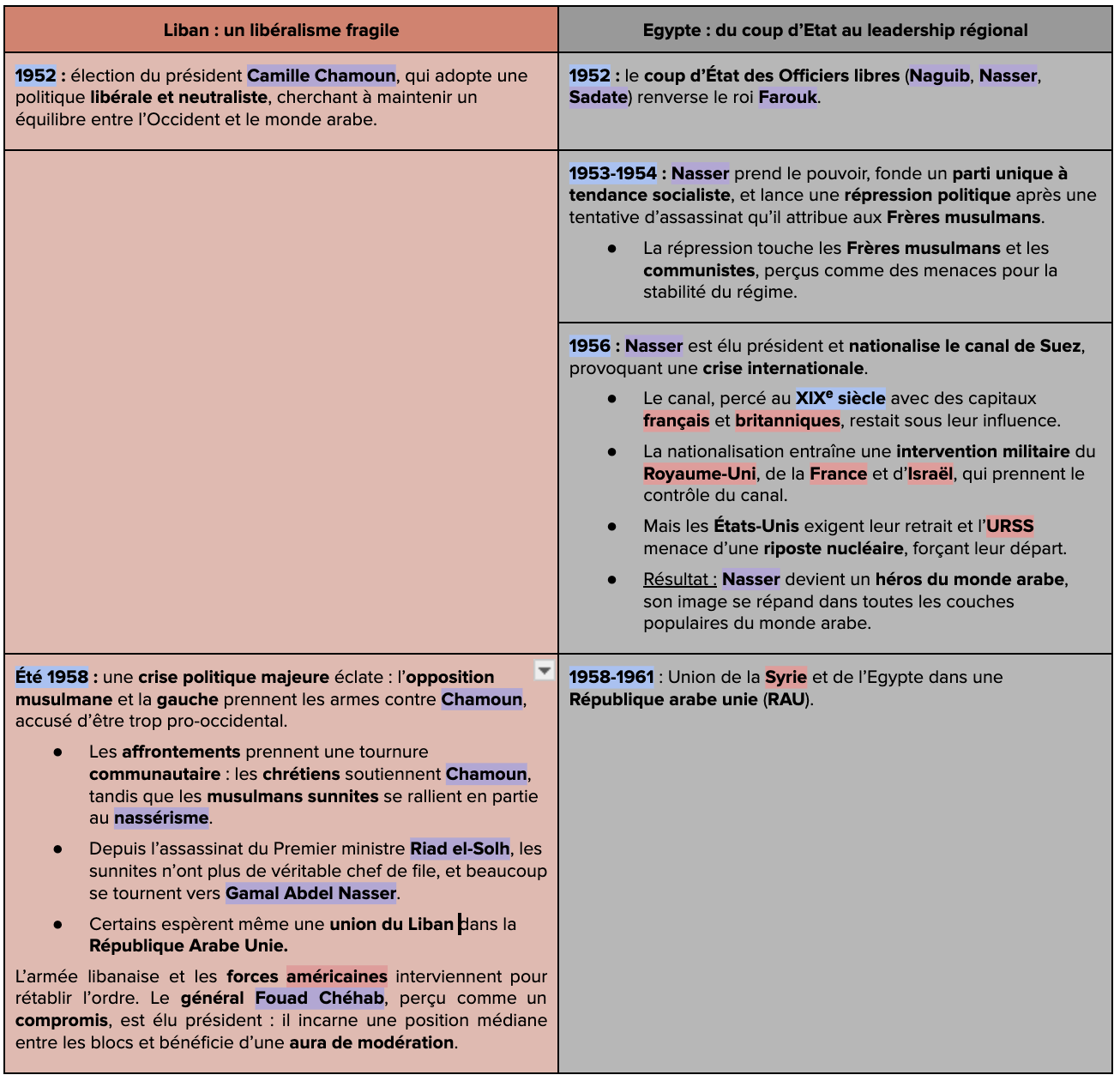

IV. LE LIBAN ET L’ÉGYPTE DANS LES 1950S

Deux trajectoires opposées et liées

Le socialisme arabe nassérien : un socialisme national et populaire

1. Langage de l’islam et de l’arabisme : comme ciment national.

2. Modernisation et laïcisation (sans le dire) des institutions

Sa politique est très laïque, notamment dans le droit et l’éducation publique, mais il emprunte le vocabulaire de l’islam pour rester proche du peuple.

Les Frères musulmans s’opposent à lui, dénonçant une instrumentalisation du discours religieux.

Les confréries soufies soutiennent davantage le régime, le soufisme valorisant la relation individuelle à Dieu, compatible avec le discours national.

3. Révolution sociale : le socialisme nassérien repose sur :

La propriété d’État et le contrôle des moyens de production.

La redistribution des revenus et une promotion de l’égalité.

4. Un culte du chef et un parti unique “émancipateur” : l’Union socialiste arabe.

Présenté comme un instrument d’émancipation et d’éducation politique du peuple.

Il existe un culte du chef, mais pas de déification de Nasser : le vocabulaire islamique empêche de placer un homme “au-dessus de Dieu”.

Sa devise rejoint celle du parti Ba’ath : “Unité, Liberté, Socialisme.”

Sa radio, “La Voix des Arabes”, diffuse le message de l’unité arabe et anticoloniale dans tout le Moyen-Orient.

V. LE SOCIALISME ET LE COMMUNISME DANS LE RESTE DU MOYEN-ORIENT

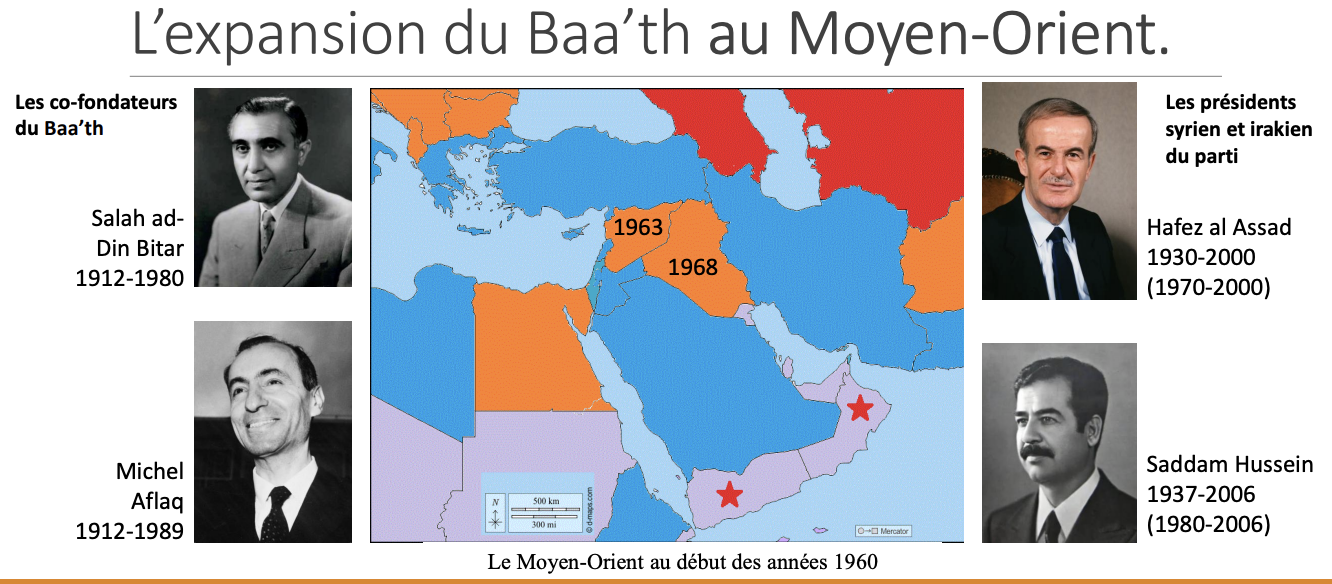

Le parti Ba’ath : origines et principes

Le parti Ba’ath (ou Baas, “Résurrection”) est fondé en 1947 par Michel Aflaq et Salah ad-Din Bitar.

Au premier congrès du parti, Aflaq résume sa doctrine : “Les moyens de résurrection sont les suivants : l’unité, la liberté, le socialisme”

Le Ba’ath défend une laïcité arabe :

L’État doit être laïc mais non athée.

La culture arabe étant intimement liée à l’islam, la religion reste une composante de l’identité nationale.

Comme le souligne Pierre-Jean Luizard (Laïcités autoritaires en terre d’islam) : “La laïcité est proclamée par Aflaq et l’idéologie baassiste, car elle met en avant la distinction entre islam-religion et islam-culture antional arabe. [...] En Syrie et en irak, la laïcité du Baas, le grand rival du nassérisme dans le nationalisme arabe, fut tout sauf athée”

Le Ba’ath devient le grand rival idéologique du nassérisme, dominant la Syrie (Hafez el-Assad, jusqu’à 2024) et l’Irak (Saddam Hussein, jusqu’en 2003).

Un socialisme arabe nationaliste

Objectif : unir tous les Arabes, “du Golfe à l’Océan”.

État laïc, nationaliste, et socialiste dans sa gestion économique.

Devise : unité, liberté, socialisme.

→ Le Ba’ath se veut le moteur d’un nationalisme arabe moderne, concurrent du modèle nassérien.

Les partis communistes au Moyen-Orient : caractéristiques

Une présence régionale pluriconfessionnelle

Les partis communistes du Moyen-Orient sont souvent pluriconfessionnels, regroupant chrétiens, musulmans et parfois juifs.

Ils ont eu une influence notable en Iran, Irak, Israël, Palestine, Égypte, et Yémen.

Une autonomie croissante vis-à-vis de Moscou

Jusqu’à la mort de Staline (1953), ils sont très liés à l’URSS.

Avec la déstalinisation de Khrouchtchev, une nouvelle génération (notamment Karim Mroué) s’émancipe de Moscou.

Les causes de l’échec des partis communistes

Leur déclin s’explique par plusieurs facteurs :

Soupçons d’athéisme, mal perçus dans des sociétés majoritairement religieuses.

Soutien limité aux classes populaires : les partis communistes restent trop universitaires et urbains, incapables de rallier les paysans ou les propriétaires terriens.

Perception minoritaire : souvent vus comme les partis des minorités religieuses (puisque défendant les minorités).

Le seul véritable État communiste du monde arabe fut la République populaire du Yémen (Sud-Yémen, 1967-1990), très influencée par l’URSS et fondée sur un marxisme d’État.

VI. ETUDE DE DOC : LA CRISE LIBANAISE DE 1958 VUE PAR CAMILLE CHAMOUN

Nature et contexte

Nature : PDV d’un président libanais, Camille Chamoun, sur le président égyptien, Gamal Abdel Nasser, et sur la jeunesse arabe dans les 1950s et 1960s, tiré de ses mémoires (Crise au Moyen-Orient).

Contexte : 1958 : année de troubles nassériens.

1er février : création de la République Arabe Unie (Égypte + Syrie) → peur de la contagion idéologique au Liban.

4 février : fédération hachémite d’Irak et de Jordanie.

8 mai-23 septembre : soulèvements armés contre le président Chamoun au Liban et affrontements communautaires.

14 juillet : coup d’Etat en Irak, la fondation est dissoute le 21 août. Panique à Beyrouth.

Chamoun, craignant une “invasion nassérienne”, demande l’intervention américaine.

Le chef de l’armée Fouad Chéhab refuse d’obéir aveuglément aux États-Unis, prônant la neutralité et le compromis.

→ Il acquiert une grande popularité et sera élu président.

Le chamanisme contre le nassérisme

D’un côté : Chamoun, Sami Solh, le Parti Populaire Syrien (qui a pourtant assassiné son frère) et les Phalanges libanaises, milices nationalistes chrétiennes et autoritaires.

De l’autre : les partisans de Nasser, soutenus par Saeb Salam, Frangié, le parti Ba’ath, et Kamal Joumblatt.

Le conflit mêle politique, religion et idéologie, devenant une guerre civile miniature.

Les États-Unis interviennent militairement pour stabiliser le pays.

Lecture du témoignage de Chamoun

Chamoun publie ses mémoires en 1963, sous la présidence du général Chéhab.

Il tente de justifier son action et de revaloriser son image, critiquant la jeunesse nassérienne tout en affirmant comprendre son attrait pour Nasser.

Il reconnaît le poids du contexte postcolonial et de la présence occidentale, mais reste fidèle à une vision pro-occidentale, voyant dans Nasser un danger idéologique.

Plan

Une querelle idéologique de “Guerre froide arabe” : nasséristes et libéraux face à face

Une critique de la gauche arabe et du monde universitaire libanais par un président libéral

Un enjeu de mémoire partagé par les deux camps : le besoin d’autonomie dans un monde postcolonial