Phonetik, Phonologie, Graphemetik, Morphologie, Syntax, Semantik, Pragmatik

1/213

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

214 Terms

Womit beschäftigt sich die Phonetik?

Die Phonetik (Lautlehre, Sprachaktlautlehre) untersucht

Sprachlaute in ihren messbaren physiologischen und

physikalischen Eigenschaften.

nur Laute, die mit den menschlichen Sprechorganen

produziert werden (kein Fingerschnipsen, Klatschen o.¨ a.)

Laute, die der sprachlichen Kommunikation dienen (kein

Husten, Niesen o.¨ a.)

Teilbereiche der Phonetik

Phonetik

Akustische Phonetik

Auditive Phonetik

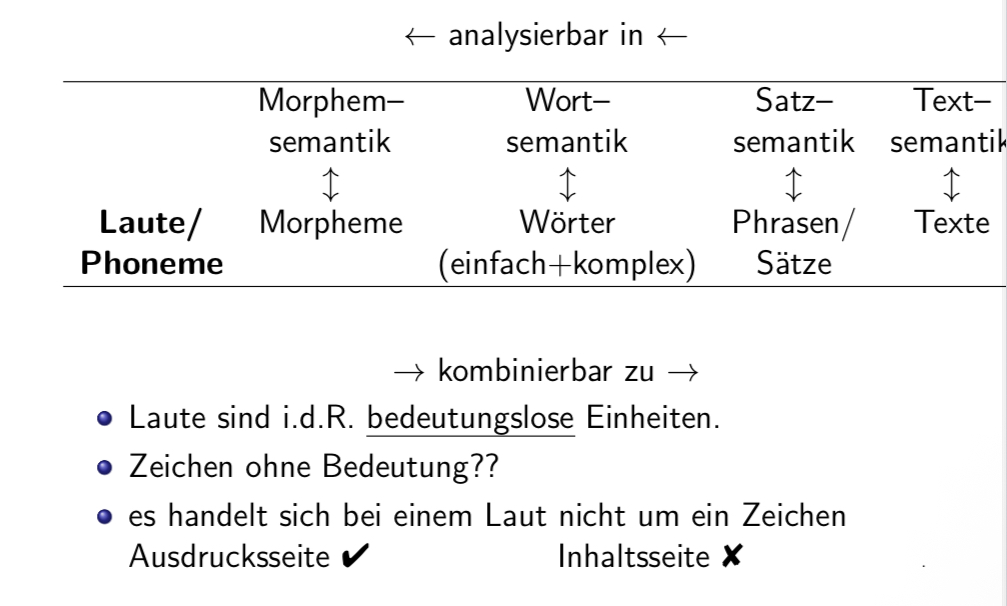

Phonetik und Phonologie in der Linguistik

Phonetik und Phonologie in der Linguistik

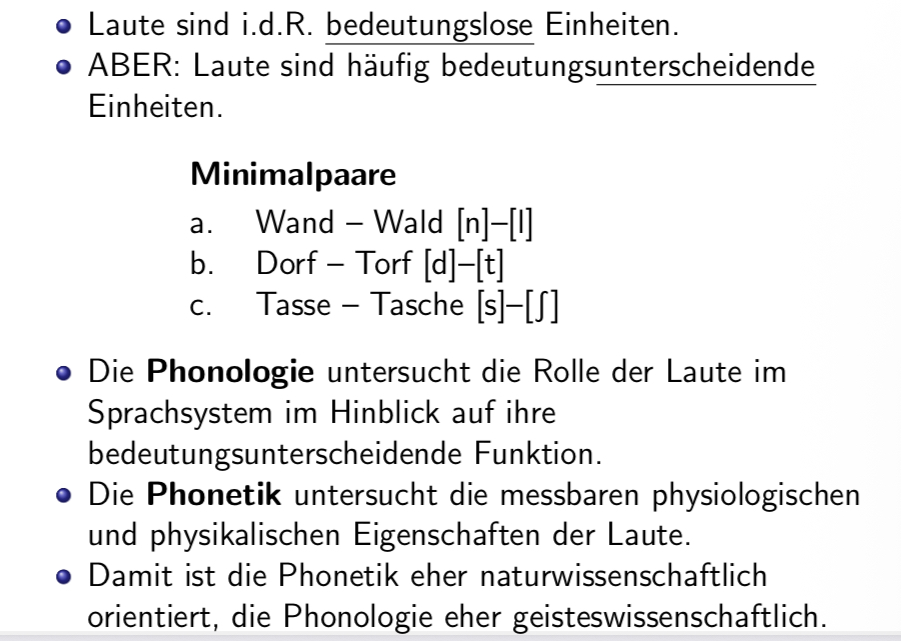

Die Phonologie untersucht die Rolle der Laute im

Sprachsystem im Hinblick auf ihre

bedeutungsunterscheidende Funktion.

Die Phonetik untersucht die messbaren physiologischen

und physikalischen Eigenschaften der Laute.

Damit ist die Phonetik eher naturwissenschaftlich

orientiert, die Phonologie eher geisteswissenschaftlich. 9

Artikulatorische Phonetik

Artikulatorische Phonetik

beschreibt die Bildungsweise der Laute mit den

Sprechorganen (besonders relevant f¨ ur die phonologische

Klassifikation von Lauten).

Akustische Phonetik

untersucht die physikalischen Eigenschaften des

Sprachschalls.

Auditive Phonetik

untersucht die Wahrnehmung der Laute durch den

Wahrnehmungsapparat (Ohr, Nerven, Gehirn).

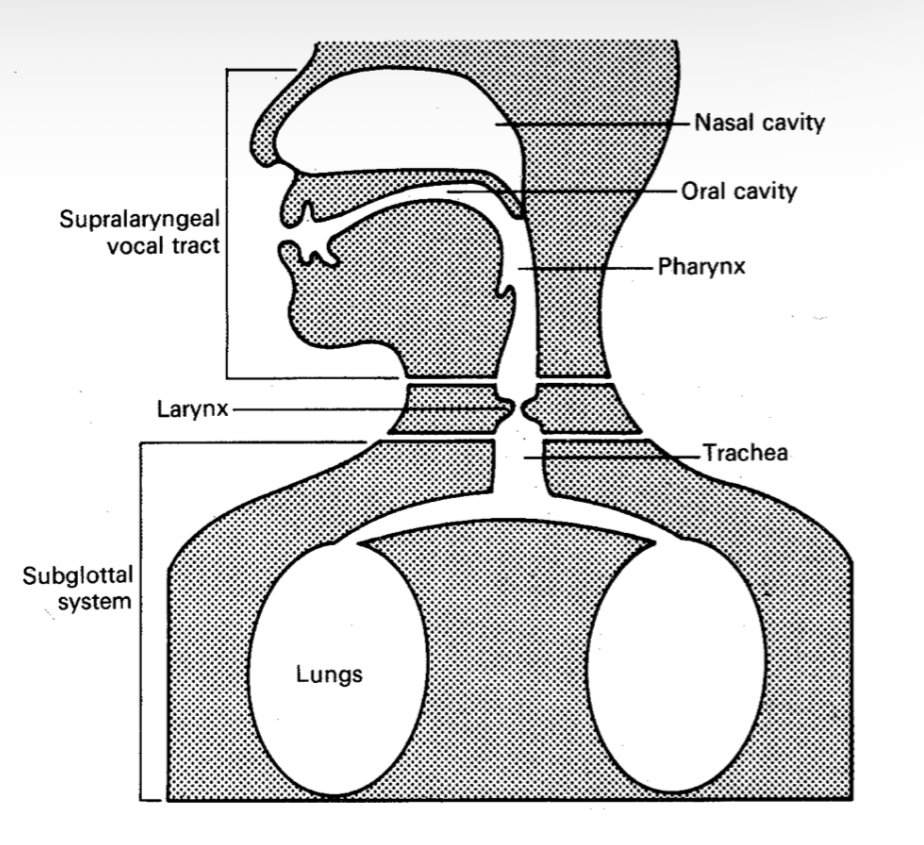

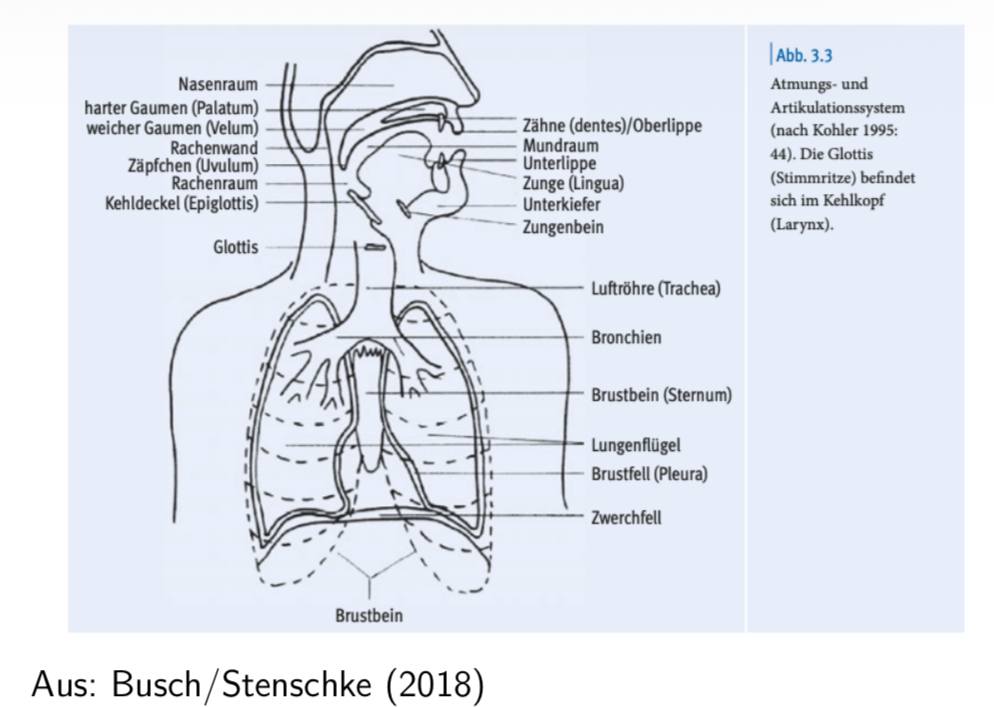

Subprozesse bei der Lautbildung

(Ausatmung)

Phonation (Stimmgebung)

Artikulation (Modifizierung des Schallsignals)

Prozesse der Lautbildung

Prozesse der Lautbildung

Initiation

Erzeugung eines Luftstroms, i.d.R. bei der Ausatmung

Phonation (Stimmgebung)

wesentliches Organ: Larynx (Kehlkopf)

Artikulation

Ansatzrohr oder Vokaltrakt: Luftwege oberhalb des

Larynx (Mundraum, Nasenraum)

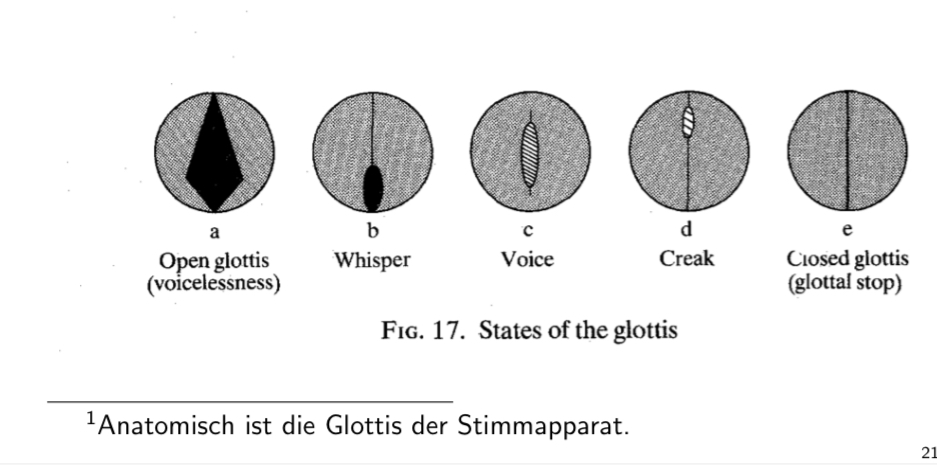

Glottis

Die Glottis (Stimmritze) ist die

Offnung zwischen den

Stimmlippen, die durch die Stimmb¨ ander ver¨ andert wird.1

Sie ist u.a. f¨ ur die Stimmbildung zust¨ andig.

Lautklassifikation

Bei der Lautklassifikation unterscheiden wir zun¨ achst

Konsonanten und Vokale.

Ist das Ansatzrohr (oberhalb der Glottis) offen, entstehen

Vokale.

Ist es verengt oder geschlossen und wird explosionsartig

geoffnet, entstehen Konsonanten.

Die Konstriktion (Verengung oder Verschluss) im

Ansatzrohr sorgt f¨ ur einen Luftdruckunterschied zwischen

Mundraum und Umgebung.

Vokale

Bei Vokalen gibt es keinen Luftdruckunterschied zwischen

Ansatzrohr und Umgebung - der Luftstrom fließt

ungehindert.

Der Resonanzraum wird durch die Position der

Artikulatoren bestimmt. Je nach Position werden

unterschiedliche Vokalqualitäten erzeugt.

Für die Vokalqualitäten sind im Wesentlichen die

Zungenposition und die Lippenrundung entscheidend.

Lautklassifikation

Laute werden in ihrer Bildungsweise klassifiziert

nach Artikulationsart (Art der Konstriktion: Plosiv, Nasal,

Reibelaute (Frikative), Vibranten (Trill), Schlaglaut (tap

oder flap), Approximant)

nach Artikulator

-aktive Artikulatoren

-passive Artikulatoren

nach Artikulationsort

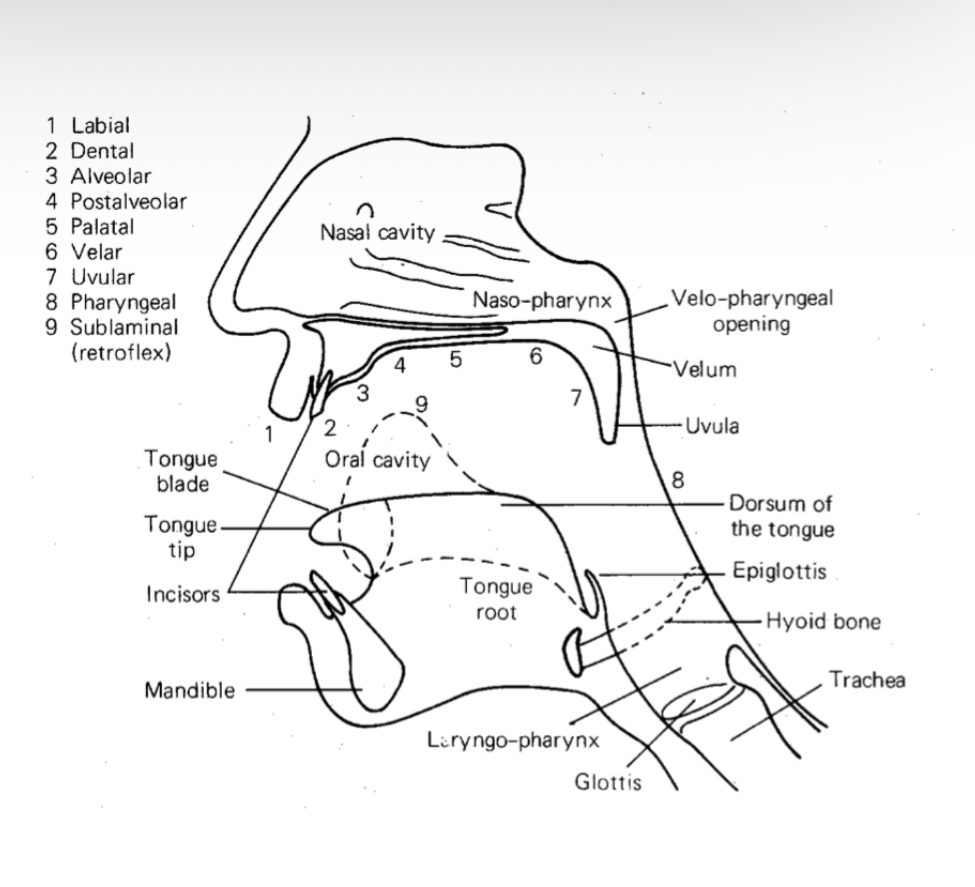

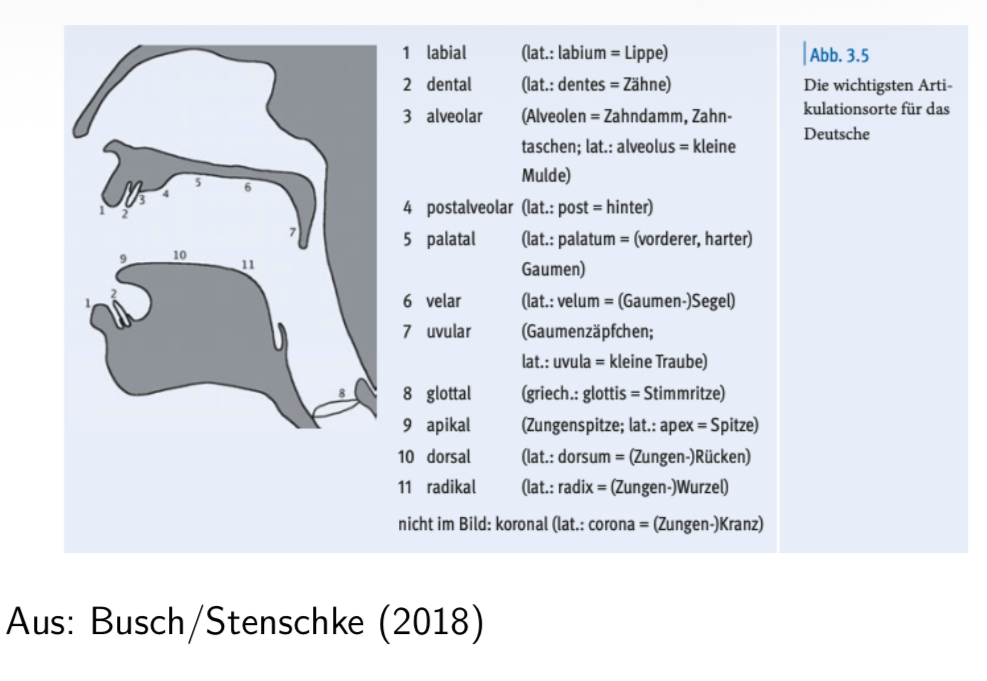

Aktive und passive Artikulatoren

aktive Artikulatoren = bewegliche Organe:

Unterlippe (labium - labial),

Zunge (lingua - lingual), Zungenspitze (apex - apikal),

Zungenkranz (korona - koronal), Zungenblatt (lamina -

laminal), Zungenr¨ ucken (dorsum - dorsal),

Zungenseite (latus - lateral), Stimmritze (glottis - glottal)

passive Artikulatoren = unbewegliche Organe, gegen die

die aktiven Artikulatoren bewegt werden:

Oberlippe (labium - labial), Z¨ ahne (dentes - dental),

Alveolen/Zahntaschen (alveolar), harter Gaumen

(palatum - palatal), weicher Gaumen (velum - velar),

Uvula/Gaumenz¨ apfchen (uvular)

Artikulationsorgane

Artikulationsorte

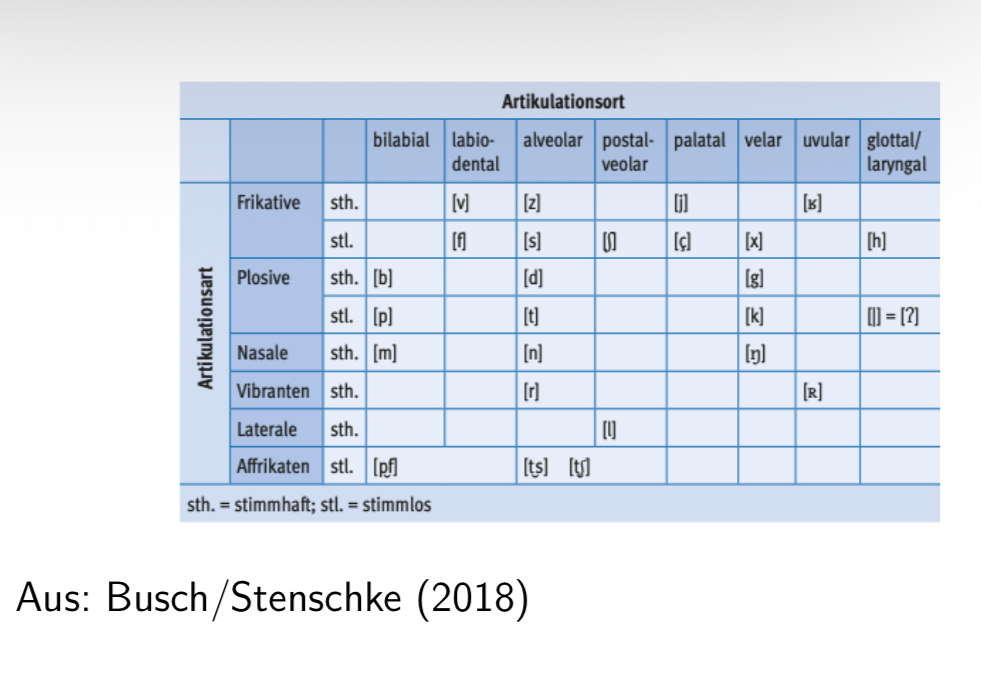

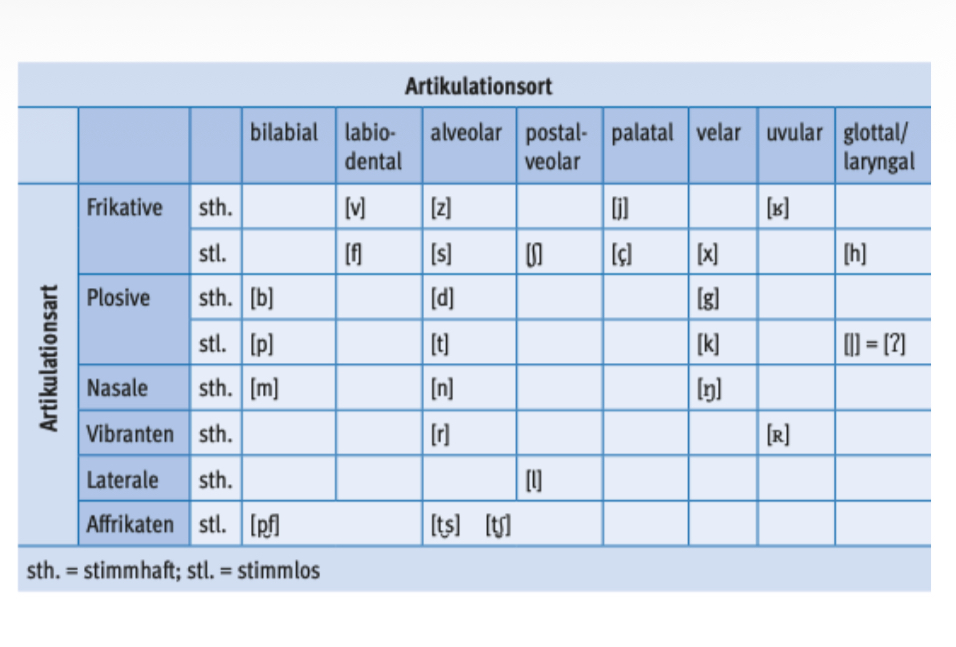

Konsonanten

Konsonanten lassen sich anhand dreier Parameter

klassifizieren:

Artikulationsart, je nach dem, ob der Luftdruckausgleich

relativ pl¨ otzlich (bei Plosiven und Schlaglauten) oder ¨ uber

einen kontinuierlichen Luftstrom erfolgt (bei Frikativen

und Approximanten)

Artikulationsort

: stimmhaft oder stimmlos

(Weiterhin: Nasalit¨ at)

Konsonanten

Konsonanten im Deutschen (klassifiziert nach aktiven und

passiven Artikulatoren)

Labiale:

bilabial: [p, b, m] - Puppe, Bube, Mumie

labiodental: [f, v] - Phase, Vase

Koronale

alveolare: [t, d, s, z, n, l, (r)] - Tüte, Dorn, City, Sahne,

Nase, Lallen, Ritter

postalveolare: [S, Z] - Schuh, Gelee

(dentale: - (engl.: [T,D]) - bath, the)

Dorsale

palatale: [ç, j] - China, ja

velare: [k, g, x] - Kai, Gau, Ach

uvulare: [K] - Ritter

außerdem: [h, ?GlottalerPlosiv ] - Hallo, Au (glottal, laryngal)

Artikulationsarten

Wir m¨ ussen Artikulationsorte von Artikulationsarten

unterscheiden.

Wir unterscheiden grob zwischen Obstruenten, Laute,

bei denen ein Hemmnis überwunden wird, und

Sonoranten.

Obstruenten: Plosive und Frikative (Reibelaute): Der

Luftstrom wird durch Verschluss- oder Engebildung

behindert - Beteiligung von Plosions- oder

Frikativgeräuschen (Luftverwirbelung).

Sonoranten: Nasale, Approximanten, Laterale (auch

Vokale) - keine Ger¨ auschbeteiligung, physikalisch sind

diese Laute als Klang zu betrachten (sie sind spontan

stimmhaft und man kann ihnen eine Tonh¨ ohe zuordnen

Konsonanten

Konsonanten im Deutschen (klassifiziert nach Artikulationsart

und akt. Artikulator)

Plosive: labial: [p, b] - Puppe, Bube; koronal: [t, d]

- Tüte, Dorn; dorsal: [k,g] - Kai, Gau; glottal: [P] -

Be.amter

Frikative labial: [f, v] - Fall, Wall; koronal: [s, z, S,

Z] - City, Suppe, Schutt, Gelee; dorsal: [x, X, K] - Ach,

Kuchen, R¨ ube; glottal: [h] - Haus

Vibranten (Trills) labial: [B] - (nur paralinguistisch

genutzt); koronal: [r] - roh; dorsal: [K] - roh

Nasale labial: [m] - Mama; koronal: [n] - Nonne;

dorsal: [N] - Enge

Laterale koronal/post-alveolar: [l] - lallen;

(Approximanten im Englischen labial: [w] - engl. why;

koronal: [ô] - engl. write)

Stimmhaftigkeit

Bei der Phonation (Stimmgebung) wird ¨ uber die

Stimmhaftigkeit der Konsonanten entschieden.

Stimmhaftigkeit geht mit einer Vibration der Stimmlippen

einher.

Bei Frikativen und Plosiven kommt es im Deutschen

durch dieses Merkmal zu Minimalpaaren.

Übung: Fassen Sie sich an den Kehlkopf und sprechen Sie

die folgenden Wörter aus:

Papa, Bube, Theater, Duden, außerdem, See

Nasale

Wie werden diese artikuliert?

Das Velum (Gaumensegel) entscheidet!

Bei gesenktem Velum strömt Luft durch die Nase. Wenn

das Velum gegen die Rachenhinterwand gehoben ist, wird

der Luftweg durch die Nase versperrt.

Manche Sprachen (z.B. Französisch, Polnisch) haben

produktive Nasale bei Vokalen.

Das Deutsche hat lediglich Konsonanten als Nasale: z.B.

[N] in Anker

38 / 51R¨ uckblick Allgemeines Artikulatorische P

Nasale

Was wäre ein bilabialer Nasal?

z.B. [m] in Hammer!

Können Wörter im Deutschen mit einem velaren oder

bilabialen Nasal beginnen?

Nur mit bilabialem Nasal möglich.

Vokale

Wieviele Vokale hat das Deutsche?

8?: a, ä, a, e, i, o, ö

o, u,ü

17: a, a:, e:, @, E, E:, 5, i:, I, o:, O, ø:, œ, u:, U, y:, Y

a- alle, a:- mahnen,

e:- reden, @ (Schwa) - Sprache, E- nett, E:- MÄhne, 5-

¨ über,

i:- Liebe, I- billig,

o:- loben, O- offen, ø:- st¨ obern, œ- l¨ offeln,

u:- cool, U- lullen, y:-

¨ uben, Y- kn¨ upfen

plus Diphthonge: aI

“, aU “, OY “, UI “

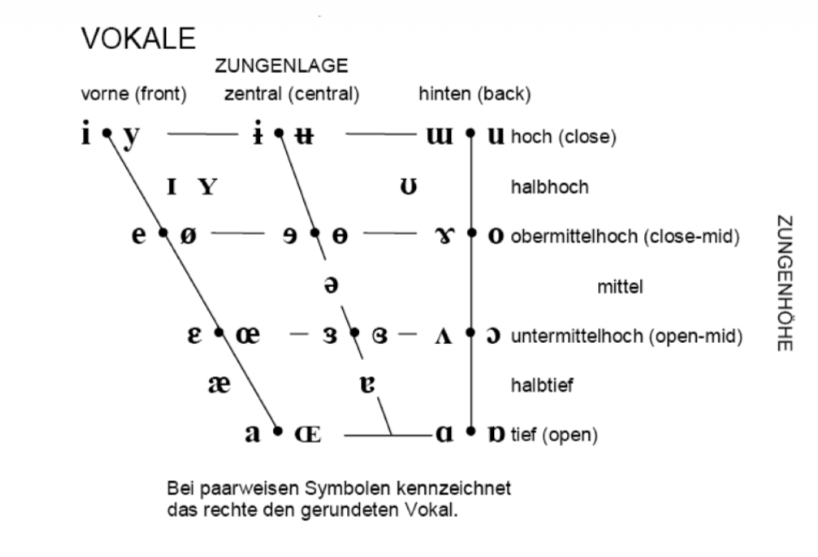

Vokale

Bei Vokalen unterscheiden wir vier Parameter: Vertikale

¨

Zungenlage/

Offnungsgrad, horizontale

Zungenlage/Klangfarbe, Lippenrundung,

gespannt/ungespannt

hohe (geschlossene) vs. tiefe (offene)Vokale (Kling -

Klang) (vertikale Zungenlage)

vordere vs. hintere Vokale (Kiel - cool) (horizontale

Zungenlage)

gerundete vs. ungerundete Vokale (Kiel - k¨ uhl)

gespannte vs. ungespannte Vokale (Miete - Mitte; Mut -

Mutter; H¨ ute - H¨ utte; Ofen - offen)

Vokaltrapez

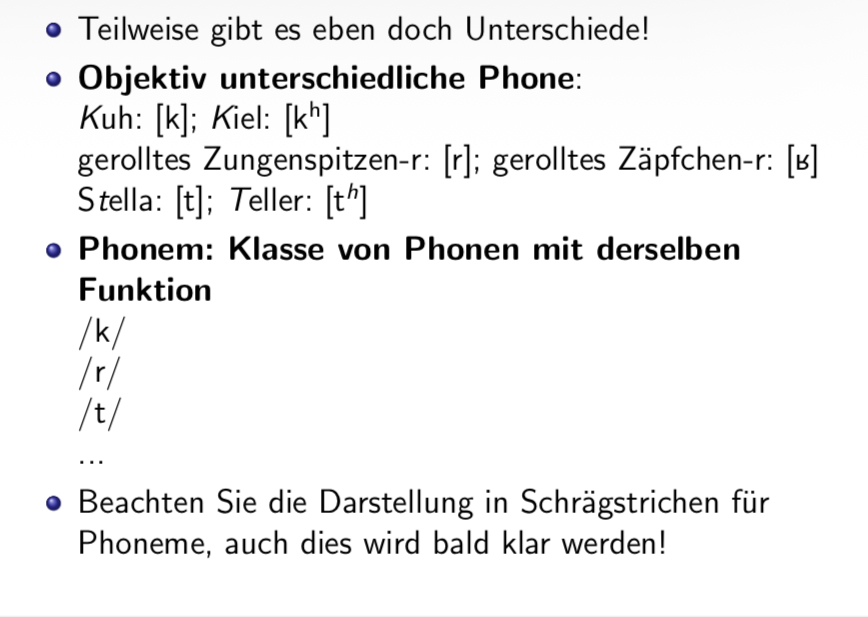

Phon vs Phonem

Für Einzellaute treffen wir die folgende Unterscheidung:

Phon = kleinste im Sprachschall (Lautkontinuum)

unterscheidbare Einheit

Phonem = kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit

der Sprache

Das Phonem entspricht meist dem Phon.

Aber warum brauchen wir dann diesen terminologischen

Unterschied?

Phon vs Phonem: Notationskonvention

VL 1 CHECKLISTE

Womit sich die Phonetik beschäftigt

Grundsätzliches zur Artikulation von Sprachlauten

Unterscheidungsparameter für Sprachlaute:

Artikulationsarten, Artikulationsorte, aktive und passive

Artikulatoren

Grundlegendes zur Transkription nach IPA

Phon vs. Phonem

Was Sie jetzt wissen sollten:

Grundsätzliches zur Artikulation von Sprachlauten,

IPA

Unterschied Phon und Phonem, Phänomen Allophonie

Phonologische Prozesse

Die Phonologie beschäftigt sich weiterhin mit Prozessen,

die an der (verschiedenartigen) Realisierung von Lauten

beteiligt sind. Eine Auswahl:

Elision: Tilgung von Segmenten (Synkope, Apokope)

Epenthese: Hinzuf¨ ugung von Segmenten

Assimilation und Dissimilation: kontextuell lizensierte

Veränderung von Segmenten

Metathese: Umstellung von Segmenten

Neutralisierung: Kontrastaufhebung (wichtig:

Auslautverhärtung)

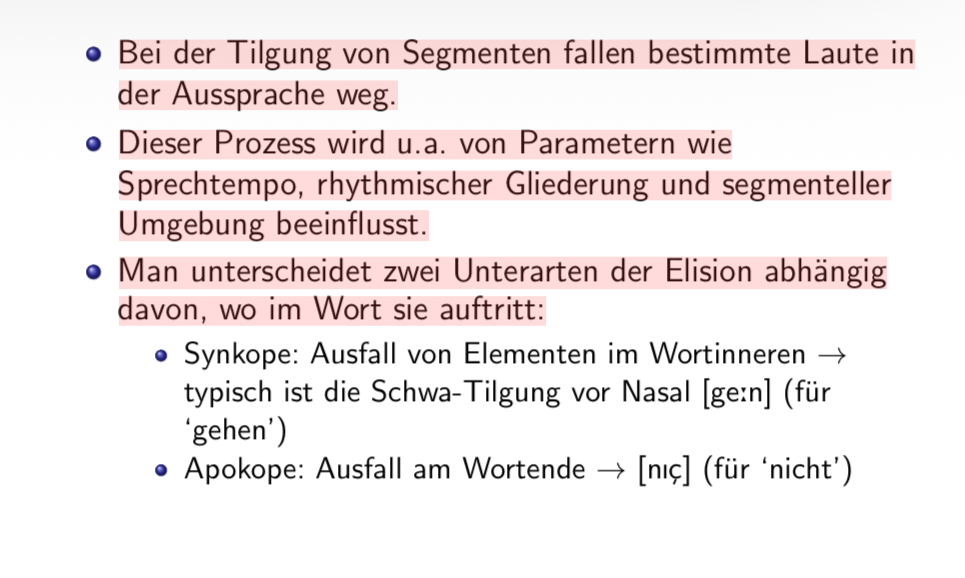

Elision

Bei der Tilgung von Segmenten fallen bestimmte Laute in

der Aussprache weg.

Dieser Prozess wird u.a. von Parametern wie

Sprechtempo, rhythmischer Gliederung und segmenteller

Umgebung beeinflusst.

Man unterscheidet zwei Unterarten der Elision abh¨ angig

davon, wo im Wort sie auftritt:

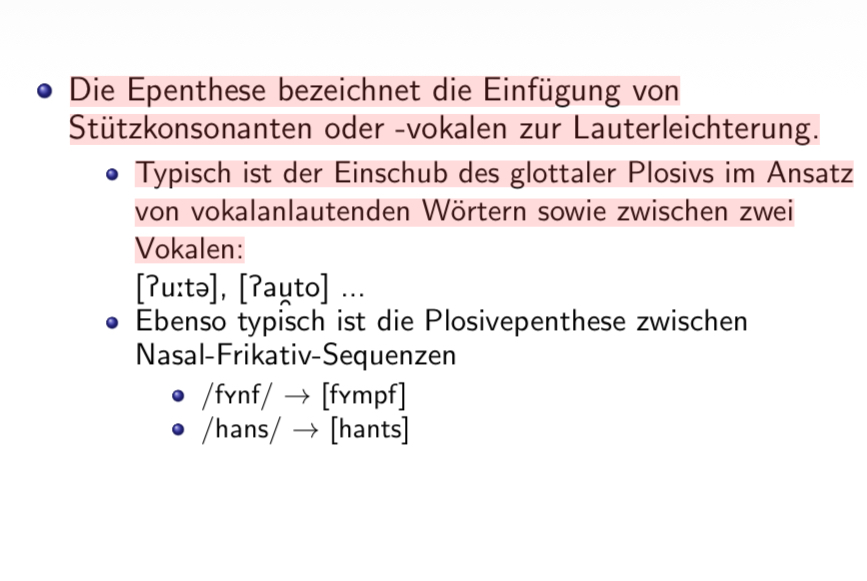

Epenthese

Die Epenthese bezeichnet die Einfügung von

Stützkonsonanten oder -vokalen zur Lauterleichterung.

Typisch ist der Einschub des glottaler Plosivs im Ansatz

von vokalanlautenden Wörtern sowie zwischen zwei

Vokalen:

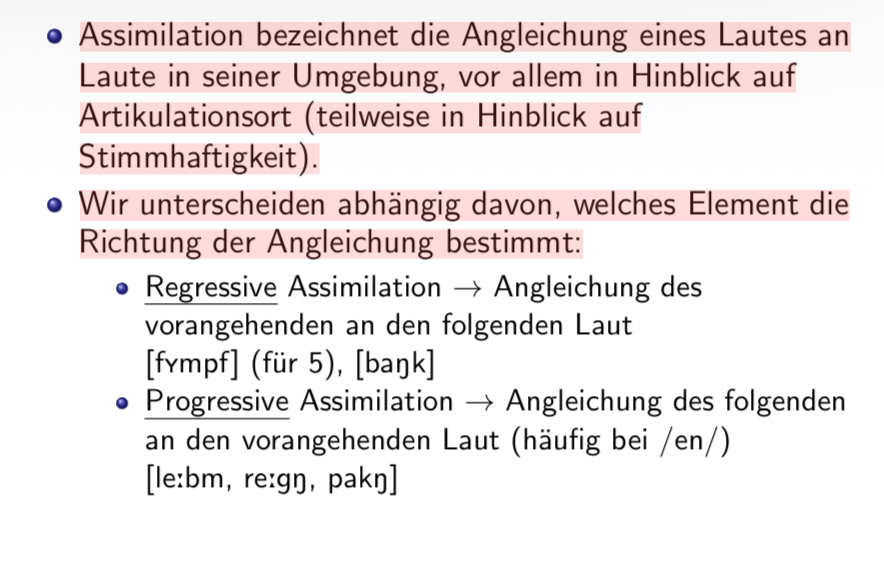

Assimilation

Assimilation bezeichnet die Angleichung eines Lautes an

Laute in seiner Umgebung, vor allem in Hinblick auf

Artikulationsort (teilweise in Hinblick auf

Stimmhaftigkeit).

Wir unterscheiden abh¨ angig davon, welches Element die

Richtung der Angleichung bestimmt:

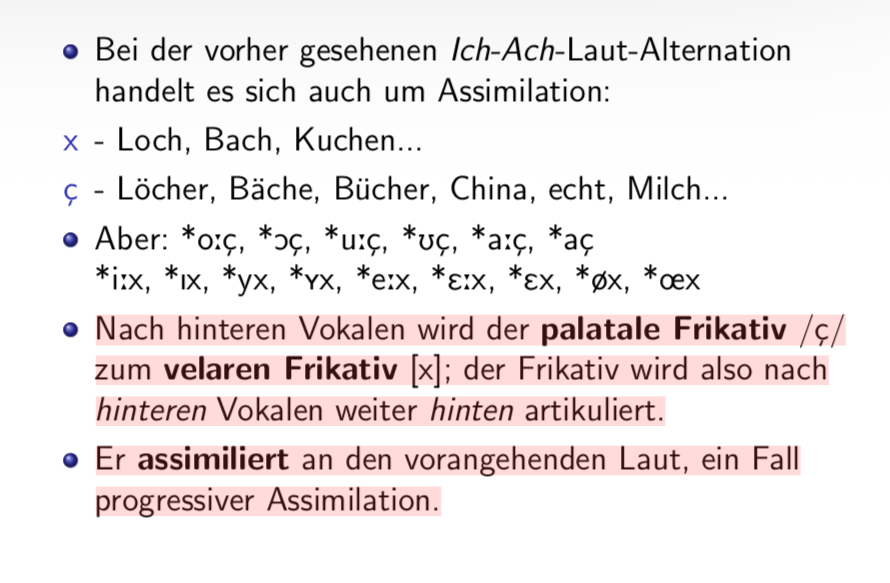

Assimilation

Nach hinteren Vokalen wird der palatale Frikativ /ç/

zum velaren Frikativ [x]; der Frikativ wird also nach

hinteren Vokalen weiter hinten artikuliert.

Er assimiliert an den vorangehenden Laut, ein Fall

progressiver Assimilation.

Dissimilation

Bei der Dissimilation hingegen wird etwas hinzugefügt

oder verändert.

Häufig historisch: lat. -alis / aris -Alternation: navis -

navalis; sol - solaris

Ein typisches Beispiel tritt bei Reduplikation auf, so

auch im Deutschen:

wischiwaschi, Krimskrams, Mischmasch, krikelkrakel

wischiwischi, *kramskrams, *mischmisch, *krakelkrakel

Schickimicki, Techtelmechtel, Kuddelmuddel

Schickischicki,* Techteltechtel, *Kuddelkuddel

Metathese

Metathese bezeichnet eine Lautumstellung innerhalb eines

Wortes.

Diese kann sich sprachübergreifend zeigen, z.B. bei

Eigennamen: Roland – Orlando – Ronaldo

s. ebenso Krokodil – span. cocodril

Metathese ist häufig in der Kindersprache zu beobachten

und tritt auch bei Legasthenie auf:

‘Ulrike’ wird realisiert als [u:Kilk@]

‘Salagne’ f¨ ur ‘Lasagne’

Auslautverhärtung

Ein wichtiges Phänomen im Deutschen ist die sog.

Auslautverhärtung, eine Unterart der Neutralisierung.

Am Silbenrand werden stimmhafte Obstruenten

(Plosive, Frikative) stimmlos ausgesprochen.

Dies führt zu einer Diskrepanz zwischen lautlicher und

schriftlicher Repr¨ asentation!

Beispiele: Hund: [hUnt]

bunt: [bUnt]

Maus: [maUs]

doof: [do:f]

Weg: [ve:k]

Auslautverhärtung

Aber vergleiche z.B. Hund - Hunde [hUnt - hYnd@]

Maus - Mäuse: [maUs - mOYz@]

doof - doofe: [do:f - do:v@]

Aber: nass - NÄsse : [nas - nEs@]

Grund: Innerhalb eines Wortes bleibt die Stimmhaftigkeit

bestehen, wenn der Konsonant als Beginn der n¨ achsten

Silbe fungiert.

Allerdings nicht an Silbenrändern, genauso wenig wie an

Worträndern:

Bündniss - [bYntnIs]

D.h. stimmhafte Obstruenten gibt es nur im Silbenansatz!

Auslautverhärtung

Frage: Was ist also das zugrundeliegende Phonem beim

finalen Laut des Wortes ‘Hund’? /d/ oder /t/?

Das zugrundeliegende Phonem ist /d/!

Denn der phonologische Prozess der Auslautverh¨ artung

macht in bestimmten Kontexten aus einem stimmhaften

einen stimmlosen Obstruenten. Entsprechend ist der

stimmhafte Obstruent zugrundeliegend. Im Deutschen

gibt es keinen Prozess, der aus einem stimmlosen einen

stimmhaften Obstruenten macht!

Zusammengefasst: Im Wort ‘Hund’ sind [d] und [t]

Allophone zu dem Phonem /d/.

Suprasegmentalia / Prosodie

Wir haben gelernt, dass es stimmhafte Obstruenten nur

im Silbenansatz gibt. Die Auslautverhärtung findet dafür

am Silbenende statt.

Mund - (des) Mundes - Mund(art) [mUnt - mUnd@s -

mUnt]

Hier bildet die prosodische Struktur (Betonung) Domänen

für phonologische Beschränkungen oder Regeln. Sie muss

daher Teil der phonologischen Repräsentation sein.

Ein weiteres Beispiel: Im Englischen ist /kn/ im

Silbenansatz unzulässig: know vs. acknowledge

Aber was ist eigentlich die Silbe?

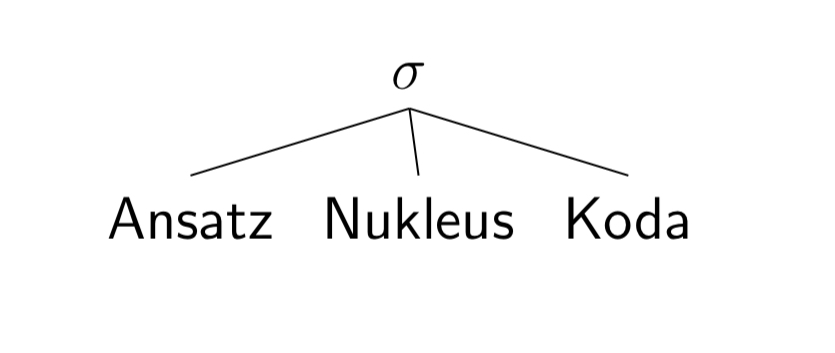

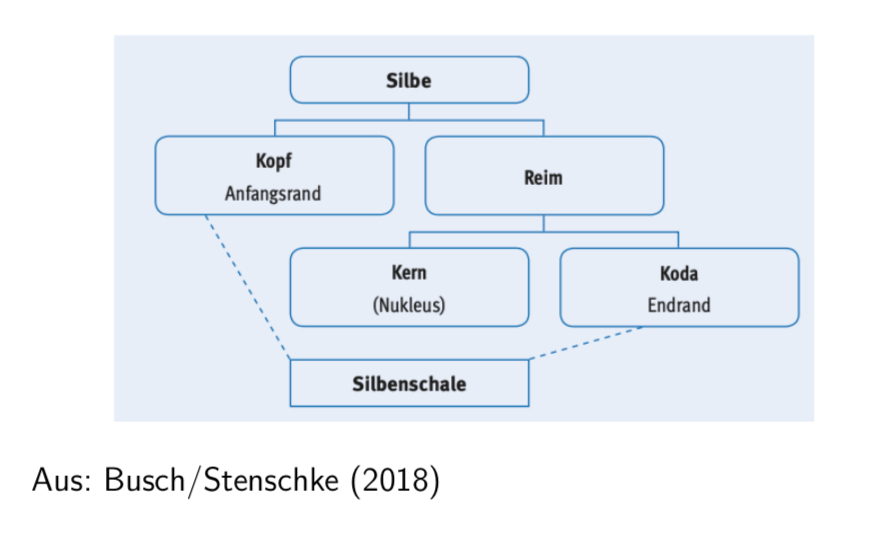

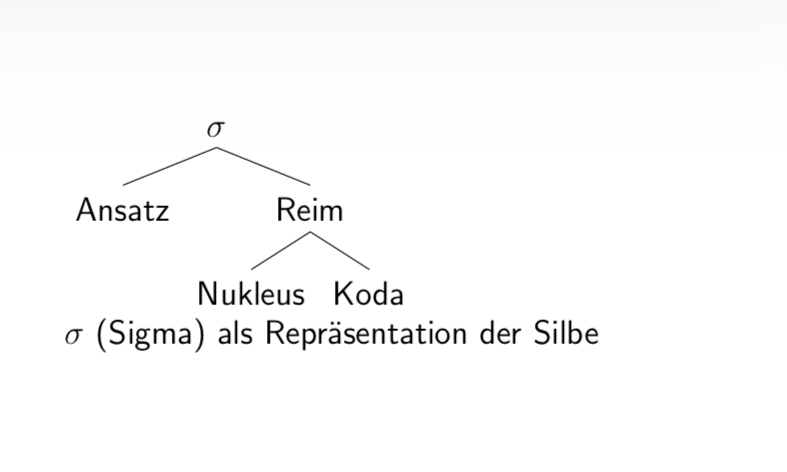

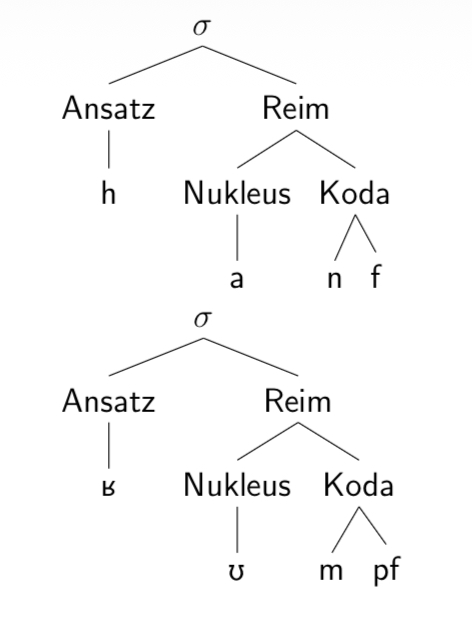

Die Silbe

Die Silbe wird üblicherweise als die kleinste

suprasegmentale Sprecheinheit definiert (aber s.u.).

Eine Silbe besteht mindestens aus einem Silbenkern, auch

Nukleus genannt - i.d.R ein Vokal.

Die zweiten Silben in Bea [be:.a] und Theo [te:.o]

bestehen nur aus einem vokalischen Nukleus.

Die Silbe

In den allermeisten F¨ allen haben Silben auch einen

Ansatz (auch: Onset/Kopf), dieser kann auch komplex

sein.

Jedes Wort hat mindestens einen Ansatz! aber, Uhr,

schlank, Pflicht [Pa:.b5, Pu:5 “, SlaNk, pflIçt]

Schließlich haben viele Silben einen Endrand, die Koda,

welche auch komplex sein kann.

Tag, Rumpf, Quark [ta:k, KUmpf, kvaKk]

Nukleus und Koda bilden den Reim.

Konstituenten der Silbe

Silbenstruktur

Konstituenten der Silbe

Dies führt dazu, dass sich viele Wörter reimen.

Saum, Raum, Baum, kaum, Flaum

Rind, Kind, Wind, geschwind

Dies zeigt eine wichtige Abhängigkeit von Nukleus und

Koda (nicht aber von Ansatz und Nukleus) - mehr dazu

gleich.

Konstituenten der Silbe

Konstituenten der Silbe

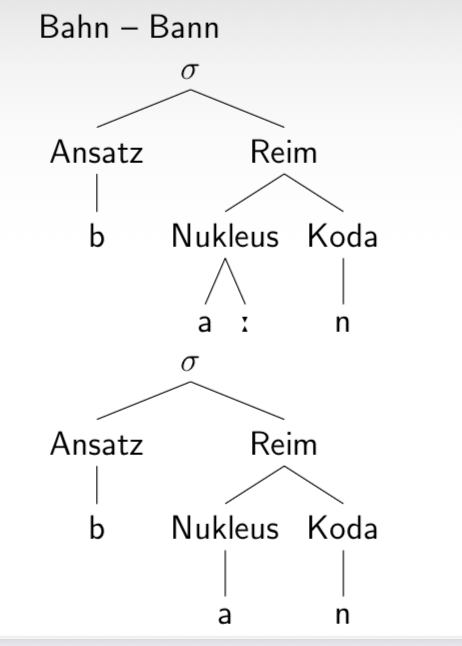

Bahn-Bann

Konstituenten der Silbe

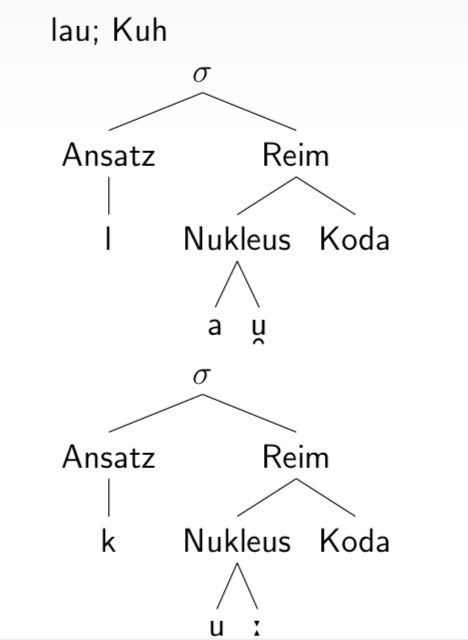

Lau;Kuh

Konstituenten der Silbe

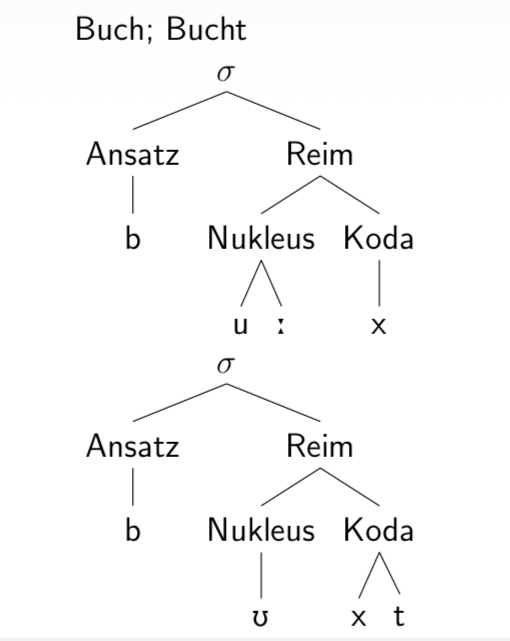

Buch;Bucht

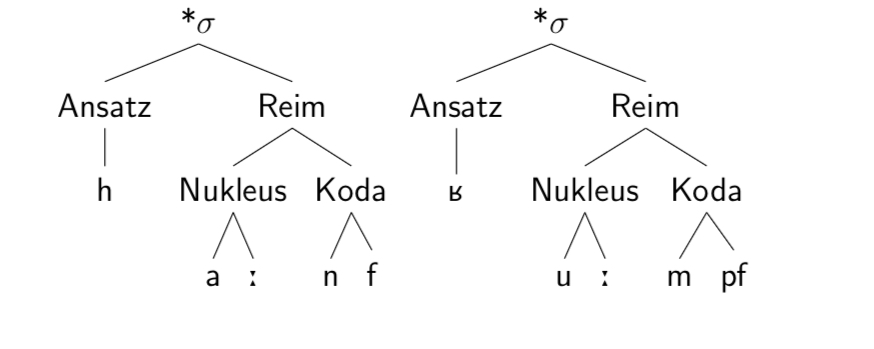

Komplexe Koda

Silben mit komplexer Koda verlangen einen einfachen

Nukleus (ungespannter Kurzvokal)!

Silben mit komplexem Nukleus verlangen keine oder

maximal eine einfache Koda!

Komplexe Koda

Ausnahme: koronale Obstruenten ([s,t]) d¨ urfen im Reim von

Überkomplexen Silben stehen: Mond [mo:nt], Haupt [haUpt],

Jagd [ja:kt], Obst [Po:pst];

gilt oft für flektierte W¨ orter: (des) Arzts [Pa:Ktsts]; (du)

steigst [StaIkst]

43 / 70Rückblick Phonologische Prozesse Silbe

Silbenstruktur

Silben sollen einen Ansatz haben:

Glottalverschluss im Deutschen (beachten)

Liaison im Frz. (l’ami )

Assimilation/Resyllabifizierung: ve:k - ve:.g@, *ve:g.@

Prinzip der Ansatzmaximierung

Auch: Matrose: ma.tKo:.z@, *mat.Ko:.z@

Die einzige Ausnahme wären die zweiten Silben bei den

Eigennamen Bea und Theo.

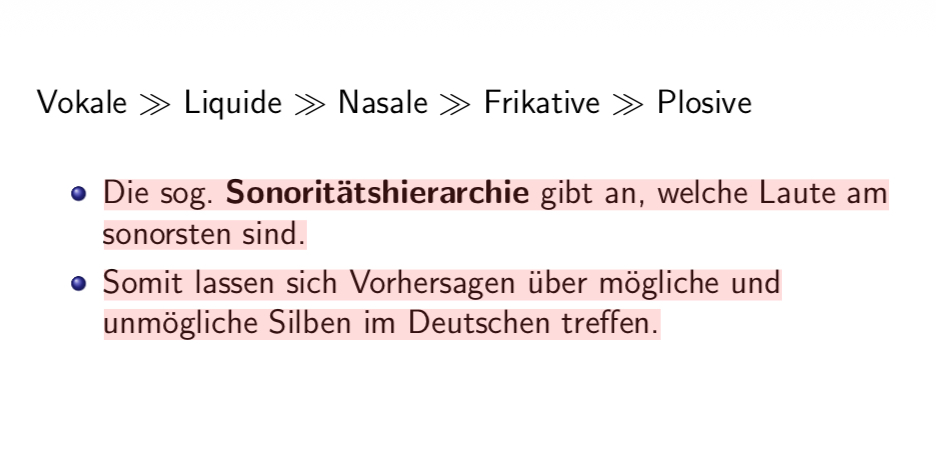

Sonoritätsabfolgebeschränkung

Eine weitere Frage, mit der sich die Phonologie

beschäftigt, ist die Generalisierung über Segmentabfolgen

in der Silbe.

Der Nukleus ist das sonorste (das schwingendste)

Element, daher nennt man ihn auch Silbengipfel; zu den

Silbenrändern fällt die Sonorität ab.

Anders gesagt: Zunahme der Sonorität von den

Silbenrändern Richtung Nukleus.

Der Nukleus enthält meist einen Vokal, die Silbenränder

(Ansatz und Koda) sind mit Konsonanten besetzt.

Sonoritätshierarchie

Die sog. Sonoritätshierarchie gibt an, welche Laute am

sonorsten sind.

Somit lassen sich Vorhersagen über mögliche und

unmögliche Silben im Deutschen treffen.

Komplexe Ansätze

Erlaubte komplexe Ansätze:

Obstruent-Sonorant (zunehmende Sonorität Richtung

Nukleus): Blau, Brief, Plastik, Prunk, dringend, Traum,

Glanz, grau, Klatsch, Flasche, frisch, Pflaume, Pfund,

schmollen, Schnuller, schlau, Strumpf,

Plosiv + Nasal selten: kn - knapp, Knatsch; gn - Gneis

(pn - Pneu)

Aber nicht erlaubt sind *dl,* tl

Ebensowenig *dorsaler Frikativ + Sonorant: *sn, *sl, *sm,

*fn, *fm

Komplexe Ansätze

Erlaubte komplexe Ansätze:

Plosiv-Frikativ (zunehmende Sonorität Richtung Nukleus)

pf - Pfau; ps - Psychologie; (pS - Pschorr);

ts - Zunder; Zuber

kf - Qual; ks - Xaver;

(d3 - Dschungel), alle anderen Plosiv-Frikativ-Abfolgen mit

stimmhaften Obstruenten sind ungrammatisch

Frikativ-Plosiv

(abnehmende Sonorit¨ at Richtung Nukleus) nur mit [s/S])

erlaubt

sk - Skat, Skelett, st - Stil

Sp - Spiel, St - Steuer, (Sk - Schkeuditz)

Komplexe Kodas

Bei den erlaubten komplexen Kodas ist es eben anders

rum:

Sonorant - Obstruent: stark, derb, Alk, Berg, Alb,

Bank, Lump, Sumpf, Ralf, Wurf, Hanf, M¨ onch, Bank,

halb

Hier auch: Liquid - Nasal: Wurm, Halm, Film, Harn

D.h. →In der Koda: Liquid vor Nasal vor Obstruent. Stl.

koronale Obstruenten beliebig.

Komplexe Kodas

Ebenso erlaubt in der Kodas sind Frikativ-Plosiv

ft - Haft; xt - acht, st - Ast, Mist

ks - Max

Aber im Deutschen i.d.R. nicht *fk,* sk - (aber engl. disk, ask,

deutsch: grotesk)

*fp,* sp - (aber engl. wasp, crisp), *Sp,*Sk

Weiterhin erscheinen dorsale Frikative nicht in komplexer Koda

nach Plosiv (vgl. franz. autre [o:tK]’andere(r)‘)

Affrikaten

Einige Plosiv-Frikativ-Kombinationen sind erlaubt: ps -

Raps; pS - hübsch.

Die Plosiv-Frikativ-Kombinationen [pf, ts, tS] (Topf, Hatz,

Matsch...) nennt man auch Affrikaten.

Affrikaten (Singular: die Afrikate) sind homorgan (mit

demselben Artikulator) gebildete Plosiv-Frikativ-Abfolgen.

Sie können sowohl im Silbenansatz, als auch in der Koda

vorkommen.

In der Koda verletzen Sie die

Sonoritätsabfolgebeschränkung, wenn man annimmt, dass

eine Affrikate aus zwei Segmenten besteht! →

entsprechend werden Affrikaten in manchen Darstellungen

als ein Segment gewertet (umstritten!!)

Konsonanten

Ambilsyllabizität

Manchmal ist es schwer, die Silbengrenze festzustellen.

Vergleiche: Kippe - [kIp@]; Kiepe - [ki:p@]

Ambilsyllabizit¨ at

Sprecherintuition: /p/ in Kippe ist gleichzeitig Koda der

ersten und Ansatz der zweiten Silbe. Aber Achtung: es

handelt sich nicht um eine Geminate wie in ital. citta.

/p/ ist hier ein Silbengelenk, da es Auswirkung auf zwei

Silben hat.

Daraus kann gefolgert werden: Betonte Silben m¨

ussen

mindestens zwei Reimpositionen besetzen: Langvokal oder

Kurzvokal mit Koda.

Außerdem: Silbengrenzen m¨ ussen nicht unbedingt

zwischen Segmentgrenzen stehen!

Hawaiianisch

In vielen Sprachen ist die Struktur der Silbe massiv

beschränkt.

Manche Sprachen erlauben keine Koda, z.B. das

Hawaiianische:

engl. ticket →haw.: kikiki

market →makeke

Japanisch

Das Japanische erlaubt (bis auf die Ausnahme /n/ sowie

Konsonantenverdoppelung (= Gemination)) keine Kodas.

Das führt zu Regelmäßigen KV, V oder KVV-Silben.

Dadurch kommt es zu kreativen Anpassungen von

Fremdw¨ ortern, z.B. Starbucks →jap. sut¯abakkusu

Oft wird der Vokal /u/ eingefügt, um eine konsonantische

Koda zu vermeiden und ein neues Segment (eine neue

Silbe, aber s. u.) einzubauen.

Wie nennt sich dieser Prozess?

Dabei handelt es sich um eine Epenthese, die EinfÜgung

eines Stützvokals!

Japanisch

Weiterhin interessant: Für das Japanische (und andere

Sprachen) wird statt der Silbe die Mora als kleinste

prosodische Einheit herangezogen.

Die Idee (aus der Musik) ist, dass jede Mora gleich lang

ist. Es gibt keine komplexen und einfachen Moren (oder:

Morae).

Gespannte Vokale und konsonantische Geminaten werden

damit aufgebrochen.

Vgl. jap. kekkon ’Hochzeit’, 2 Silben, aber 4 Moren:

ke-k-ko-n

Vokalharmonie

Manche Sprachen, z.B. das Türkische, zeigen sog.

Vokalharmonie. Dies ist eine Domäne für phonologische

Prozesse.

Dies sieht man u.a. bei der Pluralbildung.

Vgl. tür. /dal/ - /dallar/ ’Zweig’ - ,Zweige‘

Aber /diS/ - /diSler/ ’Zahn’ - ,Zähne‘

Das Pluralmorphem /lar/ steht nach hinteren Vokalen,

das Pluralmorphem /ler/ nach vorderen Vokalen.

VL2 CHECKLISTE

Die Unterschiede zwischen Phonetik und Phonologie

Phon, Phonem, Allophon

Phonologische Prozesse

Die Silbe

Sonorität

Graphematik vs Orthographie

Graphematik: Schriftsystem mit eigenen, sich spontan

innerhalb einer Sprachgemeinschaft herausgebildeten

Regularitäten

Orthographie: “richtiges Schreiben”; durch Institution

normierte Schrift, in amtlichen Regelwerken festgelegt

Dependenzhypothese

Abhängigkeit von der Lautsprache

Schrift ist ein sekundäres System, das auf Lautsprache

basiert. (‘Primat des Mündlichen’)

Es gibt viele Sprachgemeinschaften ohne eigene Schrift.

Man kann kompetenter Sprecher einer Sprache sein, ohne

ihre Schrift zu beherrschen.

Meist gibt es enge Bezüge zwischen Lautsprache und

Schrift, die Schrift dient also der Abbildung der

Lautsprache.

Umgekehrt kann man nicht kompetenter Schreiber einer

Sprache sein, ohne die anderen Komponenten der Sprache

(inkl. Phonologie) zu beherrschen.

Autonomie der Graphematik

Schrift entwickelt eigene Gesetzmäßigkeiten, unabhängig

von der Lautsprache:

Beispiele:

Großschreibung von Satzanfängen oder Nomen

Akronyme (Abkürzungen): Hier richtet sich die

Aussprache oft nach der Schrift (Buchstabennamen)

ARD, ZDF, C&A ...

Interdependenz

Gegenseitige Abhängigkeit von Laut- und Schriftsprache:

“synchrone Dominanz der gesprochenen über die

geschriebene Sprachform” (Glück 2010: 299)

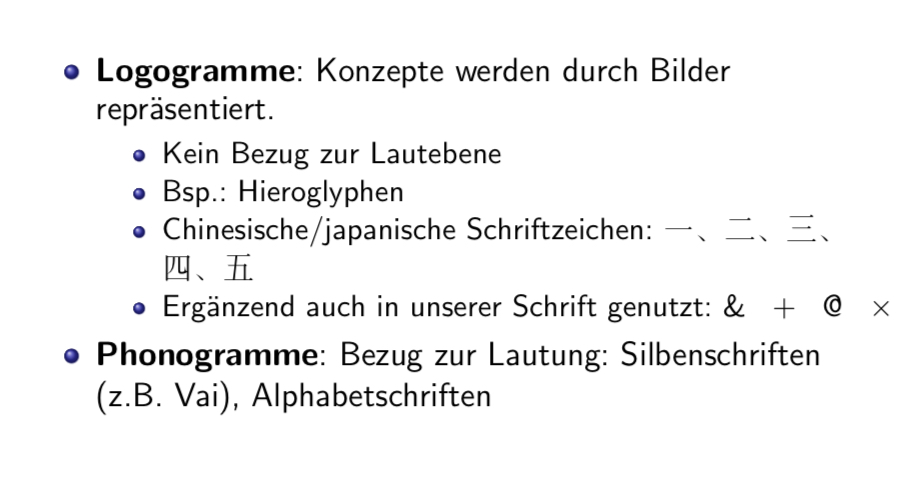

Logographisch vs phonographisch

Logogramme: Konzepte werden durch Bilder

repräsentiert.

Phonogramme: Bezug zur Lautung: Silbenschriften

(z.B. Vai), Alphabetschriften

Alphabetschriften

Alphabet- oder Segmentschriften

Beispiele: phönizisch (“Mutter” der Alphabetschriften),

griechisch, kyrillisch, lateinisch, hebräisch, arabisch,

georgisch, mongolisch ...

Enger Bezug zwischen Laut und Buchstabe

Alphabetschriften: flache vs tiefe Systeme

Flache Systeme: sehr enger Bezug zwischen Laut und

Buchstabe

Beispiele: Türkisch, Finnisch, Georgisch ...

Tiefe Systeme: unregelmäßige Beziehung zwischen Laut

und Buchstabe

Beispiele: Französisch, Englisch

Alphabetschriften: flache vs tiefe Systeme

Systeme, die heutzutage als “tief” gelten, waren fr¨ uher

“flache” Systeme.

Die Normierung der Schrift ¨ uber Dialektgrenzen hinweg

sorgt daf¨ ur, dass nur bestimmte Dialekte zum Standard

erhoben und dialektale Unterschiede nivelliert werden.

Norm gilt für lange Zeiträume, sodass spätere

Lautwandelprozesse nicht in die Schrift ¨ ubernommen

werden.

⇒Diskrepanz zwischen Lautung und Schreibung.

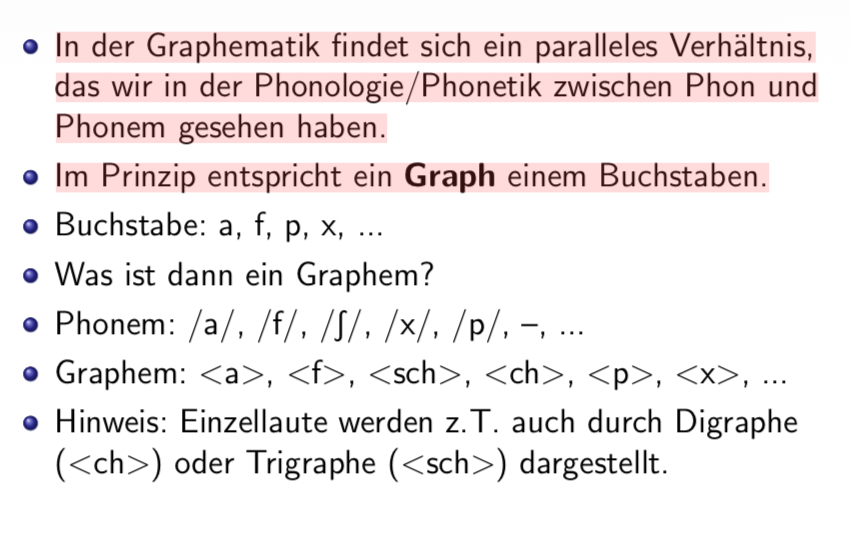

Graph und Graphem

In der Graphematik findet sich ein paralleles Verh¨ altnis,

das wir in der Phonologie/Phonetik zwischen Phon und

Phonem gesehen haben.

Im Prinzip entspricht ein Graph einem Buchstaben.

Graphem

Grapheme sind die schriftliche Entsprechung zu

Phonemen.

Sie werden in spitzen Klammern dargestellt.

So wie Phoneme die kleinste bedeutungsunterscheidende

Einheit der Lautsprache sind, sind Grapheme also die

kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten

der Schriftsprache.

Wie können wir dies nachweisen?

Auch hier gibt es Minimalpaare!

<kippen>– <wippen>

<kippen>– <kappen>

<kippen>– <kippel>

Allographen

Nicht in jedem Fall führt der Austausch von

Graphen/Buchstaben zu einer neuen Bedeutung:

<kühl>– <kuehl>

<draußen>– <draussen>– <drauszen>

Diese orthographisch zweifelhaften Schreibweisen sind in

manchen Kontexten durchaus angebracht (z.B.

Kreuzworträtsel). Es handelt sich um verschiedene

Realisierungsvarianten eines Graphems.

Analog nennt man sie Allographen.

Auch die Großbuchstaben (Majuskeln) werden als

Allographen aufgefasst. Großbuchstaben sind kontextuell

vorhersagbar (erster Buchstabe von Satzanfang und

Nomen) und müssen daher nicht extra gelistet werden

(vorausgesetzt die Zuordnung von Groß- zu

Kleinbuchstabe (Minuskel) ist bekannt).

Vokalschreibung

Es gibt (wenn man die Diphthonge mitzählt) über 20

Vokalphoneme, aber nur 8 Vokalbuchstaben.

Eine lautliche Unterscheidung, die nur mangelhaft in der

Schriftsprache abgebildet ist, ist die Vokalgespanntheit.

Die Unterscheidung zwischen Kurz- und Langvokal wird

in der deutschen Schrift nicht (nur) über den Vokal

selbst, sondern über den Kontext erzielt. Ggf. werden

Langvokale durch Dehnungzeichen markiert und

Kurzvokale durch Doppelkonsonanz.

Schärfung – Doppelkonsonanz

Schärfungsschreibung, Schreibgeminaten

markieren den vorangehenden Vokal als kurz/ungespannt

Für fast alle Konsonanten:

<p> Koppel, <b> Ebbe, <m> Flamme, <t> Kittel,

<d> Kladde, <n> Wanne, <s> lassen, <l> Halle,

<r> Karre, <g> Egge

Ausnahmen:

<h> *Ehhe

<ch> *Bechcher

<sch> *waschschen

<*kk> →<ck>

<*zz> →<tz>

Quantitätsbasierter Ansatz

Doppelkonsonanzschreibung markiert vorangehenden

betonten kurzen Vokal. Folgt nur ein Konsonant auf den

Vokal, wird dieser lang gesprochen; folgen mehrere

Konsonanten (oder eben eine konsonantische

Schreibgeminate), wird der Vokal kurz gesprochen.

Ausnahmen:

Lehn- / Fremdwörter: Job, Chip, Gag ... [dZOp, tSIp, gEk]

Funktionsw¨ orter: ab, mit, das ...

Silbenbasierter Ansatz

Doppelkonsonanzschreibung markiert ambisilbische (zwei

Silben) Konsonanten, und damit die Position der Vokale

(und Folgekonsonanten) in der Silbenstruktur.

[kIpe]– <kippe>

Wir erinnern uns: Der Konsonant [p] ist Silbengelenk

beim Wort Kippe. Er ist ambisilbisch (beiden Silben

zugeordnet), also gleichzeitig

1. Ansatz der zweiten Silbe (Prinzip der

Ansatzmaximierung) und

2. Koda der ersten Silbe (Reim einer betonten Silbe darf

nicht nur durch Kurzvokal besetzt sein)

Dehnung

Neben der Schärfung von Vokalen gibt es die Dehnung.

Diese kann ebenfalls durch verschiedene graphematische

Möglichkeiten realisiert werden.

Vokalverdoppelung

<aa> Saat, Waage, Paar, Aal

<ee> Beet, Fee, Allee, Meer, Schnee

<oo> Boot, Moor, doof, Zoo

<*ii>,<*uu>,<*ää>, <*öö>, <*üü>

Dehnungszeichen

<h> Naht, Reh, ihr, Mohn, Kuhle, M¨ ohre, k¨ uhl,

<e> Sieb, Lied, hier

<eh> Vieh, stiehlt

Rückblick Graphematik und Orthographie Sch

Schreibprinzipien

Schrift entspricht den Eigenschaften der Lautsprache in

unterschiedlicher Weise.

Das Wesen der Alphabetschrift ist, dass die Schrift die

Lautung anzeigt (phonographisches Prinzip).

Diesem Prinzip stehen allerdings andere Prinzipien

entgegen, was ggf. zu Konflikten führt:

Verwandte Wörter sollen möglichst ähnlich geschrieben

werden (morphologisches Prinzip).

Wenn möglich, soll die Wortherkunft erkennbar bleiben

(etymologisches Prinzip).

Das System soll trotz dieser konfligierenden Prinzipien

insgesamt möglichst einheitlich bleiben (ästhetisches

Prinzip).

Phonologische Schreibung

Idealfall der Alphabetschrift: 1:1 Beziehung zwischen

Lautung und Schreibung.

“Schreib wie Du sprichst!”

Dieses Ideal wird allerdings nie erreicht, weil andere

Prinzipien dem entgegenstehen.

Normproblem: Schrift ist meist konservativ, sie fixiert

Gedanken etc. unter Umst¨ anden für Jahrhunderte. Diese

Gedanken sollen lesbar bleiben. Sprachwandel im Bereich

der Phonologie wird nicht auf Schriftübertragen →

Diskrepanzen zwischen Lautung und Schrift.

Morphologisches Prinzip

Das morphologische Prinzip hat das Ziel die

verschiedenen Vorkommen eines Wortes gleich zu

schreiben (“Schemakonstanz”).

Dies führt zu unterschiedlichen Schreibweisen durch

Auslautverh¨ artung Kind:

[kInt]∼[kInd5]

<*kint> ∼<*kinda>

<kind> ∼<kinder>

Im Mittelhochdeutschen wurde die Auslautverh¨ artung

noch in der Schrift repr¨ asentiert: Z.B. wurde Tag als

<tac> verschriftlicht, aber Tage als <tage>.

Etymologisches Prinzip

Bei Entlehnungen aus bestimmten Prestigefremdsprachen

wird die Schreibung des Originals übernommen.

Philosophie, Phänotyp, Kalligraphie ...

Je länger, je häufiger ein Wort benutzt wird, desto stärker

wird die Schreibung angepasst.

In anderen Fällen völlige Anpassung: engl. cakes →dt.

Keks

Etymologisches Prinzip führt zu vielen Zweifelsfällen.

Asthetisches Prinzip

Dasselbe gilt für das ästhetische Prinzip, eine Triebfeder

für Rechtschreibreformen.

Viele Zweifelsfälle und Konflikte:

Kalligraphie, Phonologie ...∼?Kalligrafie, *Fonologie

aber: Fotografie, Telefon∼Photographie, Telephon

Mischformen innerhalb eines Wortes werden vermieden.

?Photografie, ?Fotographie

Andere ästhetische Schreibnormen:

Vor der letzten Rechtschreibreform wurde Schifffahrtneu

mit nur zwei aufeinander folgenden <f> geschrieben:

Schiffahrtalt

Weitere Prinzipien

Weiterhin soll die Schrift Bezug auf Wortarten und

Funktionen von W¨ ortern im Satz nehmen (syntaktisches

Prinzip).

Großschreibung kennzeichnet Substantive und das erste

Wort im Satz.

Ebenso: Zusammen- und Getrenntschreibung:

Dieses Wort wird zusammengeschrieben.

Hier wird auf einmal getrennt geschrieben.

Schließlich werden im Deutschen auch Anredepronomina

(Sie, Ihnen, ...) großgeschrieben (pragmatisches Prinzip).

VL3 CHECKLISTE

Begriffe: Phon, Phonem, Allophon, Graphem, Allograph

Darstellung: Phone in eckigen, Grapheme in spitzen

Klammern, Phoneme in Schrägstrichen

IPA (zumindest passives Verstehen)

verschiedene Realisierung von Konsonanten und Vokalen,

phonologische Prozesse, Verhältnis Sprache und Schrift

Flexion und Wortarten

flektierbar vs. unflektierbar

unflektierbar: Adverbien (hier, gestern...), Interjektionen

(ach, autsch, ups), Konjunktionen (und, oder, dass, weil,

wenn, obwohl), Partikeln (nur, ja, doch, je),

Präpositionen (auf, von unter)

flektierbar: Rest

konjugierbar (nach Tempus flektierbar) vs. deklinierbar

(nach Kasus flektierbar)

Verben sind konjugierbar

deklinierbar: Rest

mit festem Genus vs. nach Genus flektierbar

mit festem Genus: Nomen

nach Genus flektierbar: Rest

komparierbar vs. nicht komparierbar

Adjektive sind komparierbar, Pronomen nicht

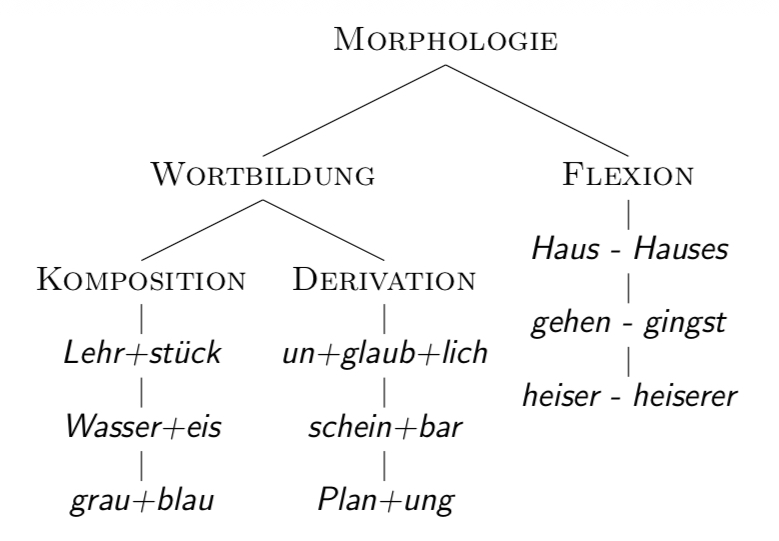

Teilgebiete der Morphologie

Derivation

Wir haben bereits gesehen, dass Derivationsmorpheme

neue Wortformen bilden.

Derivation: Bildung neuer Lexikoneinträge (auch:

Lemmata, vgl. Begriff Lexeme als Inhaltsmorpheme)

durch Affixe, möglicherweise mit Änderung der Wortart

des Stamms

Unterschied zu Flexion: neues Wort, nicht neue Wortform!

Unterschied zur Komposition: Beteiligung von

gebundenen, nicht-lexikalischen Morphemen

Derivation

Mit Wortartänderung

1 1. Gesetz - gesetzlich

2 2. Zweifel - zweifelhaft

3 3. zerstören - Zerstörung

2 4. Ohne Wortartänderung

1 1 kaufen - verkaufen

2 Busch - Geb¨ usch

3 Frau - Frauchen

Derivationsaffixe

Derivationsaffixe sind nicht beliebig mit Stämmen

kombinierbar.

Es gelten semantische, morphologische und phonologische

Beschränkungen!

*gr¨ un-bar,* heiter-ung,* such-lich,* zer-Wald,

*gestern-schaft

Warum sind diese W¨ orter nicht wohlgeformt?

Derivationsaffixe

Derivationsaffixe sind nicht beliebig mit Stämmen

kombinierbar.

Morphologische Beschränkung:

-bar verbindet sich in der Regel mit Verben. Die

entstehenden Adjektive sind also Deverbativa

verwertbar, brauchbar, auffindbar, zahlbar...

-heit/-keit verbindet sich mit adjektivischen Stämmen

(diese Wörter sind also Deadjektiva). Es entstehen

Nomen.

Offenheit, Stummheit, Schönheit, Gewandheit, ...

Sauberkeit, Verwertbarkeit, Zählbarkeit, Väterlichkeit, ...

Derivationsaffixe

Beschränkung nach Herkunft (nativer vs. fremder Stamm)

akzeptabel, profitabel, rentabel

*annehmabel,* verwertabel

Ist dieses Bildungsmuster produktiv? Kennen Sie weitere

Wörter mit -abel?

Derivationsaffixe

Beschränkung nach morphologischer Beschaffenheit der

Basis.

Zirkumfix Ge- -e nicht mit Partikelverben oder

präfigierten Verben!

Gerenne, Gehupe, Gesinge

*Geherumrenne,* Geanhupe,* Geverkaufe,* Gevergesse

Herumgerenne, Angehupe, *Vergekaufe,* Vergegesse

Derivationsaffixe

Beschr¨ ankung nach semantischen Eigenschaften der

Basis.

Ge- -e nicht mit statischen Verben!

Gerenne, Gehupe, Gesinge

Aber: Gewisse, Gekenne, Geheiße, Gewohne

Warum kann man mit wissen, kennen, heißen, wohnen

keine Ge- -e-Nominalisierung bilden?