Themenbereich 2 -> Hochbetagte Menschen pflegen

1/40

Earn XP

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |

|---|

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

41 Terms

Was versteht man unter einem Prostatakarzinom?

Bösartiger Tumor

Ausgehend von den Drüsenzellen der Vorsteherdrüse

Häufigster bösartiger Tumor bei Männern

Meist bei über 65-Jährigen

Wasserlassen ist zunächst nicht beeinträchtigt

Welche klinischen Zeichen weißt ein Prostatakarzinom auf?

Anfangs nur sehr selten Beschwerden

Sexuelle Funktionsstörungen

Allgemeinbeschwerden

Symptome durch Metastasen

Beschwerden beim Wasserlassen

Welche Kurativen Therapien gibt es bei einem Prostatakarzinom?

Radikale Prostatektomie

Strahlentherapie

Perkutane Strahlentherapie

Brachytherapie, also Bestrahlung „von innen“

Welche Nebenwirkungen können im Laufe der Behandlung eines Prostatakarzinoms auftreten?

Inkontinenz und Erektionsstörungen

Reizung des Enddarms durch Strahlentherapie

Aufklärung immer wichtig!!

Pflegerische Beratung und psychoonkologische Betreuung im Rahmen eines Prostatakarzinoms

Krisenhilfe

Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung

Veränderungen des Körperbildes beachten

Umgang mit Therapienebenwirkungen erleichtern

Angebot, Lebenspartner/in in Beratung einzuschließen

Auswirkungen ansprechen → Kein Tabu!

Umgang mit Harn- und Stuhlinkontinenz beraten

Behandlungsmöglichkeiten aufklären (operative Reduktion des Brustdüsengewebes)

Körperliche Betätigung fördern

Kontakte vermitteln (Selbsthilfegruppen, …)

Welche Präventiven Maßnahmen helfen gegen Prostatakarzinome?

Normalgewicht anstreben, Übergewicht reduzieren

Mäßige bis starke körperliche Aktivität an mindestens fünf Tagen der Woche

Gesund ernähren mit reichlich pflanzlichen Produkten bei gleichzeitiger Reduktion tierischer Lebensmittel wie Fleisch, Milch und Milchprodukte

Alkoholkonsum reduzieren

Nicht rauchen

Was versteht man unter einem Ulcus Cruris?

Unterschenkelgeschwür ohne spontane Heilungstendenz

Überwiegend durch Gefäßerkrankungen (v.a. durch Venenerkrankungen)

Mit steigendem Lebensalter zunehmende Häufigkeit

Welche Einteilungen gibt es bei Ulcus Cruris?

Venöses Ulcus Cruris (flächiger, nicht sehr tiefer defekt)

Arterielles Ulcus Cruris (kleine, tiefe, defekte, häufig Nekrosenbildung)

Welche Aspekte gibt es im Rahmen einer erfolgversprechenden Behandlung eines Ulcus Cruris?

Erfolgsversprechend ist eine Behandlung, die an mehreren Punkten ansetzt:

Ursache: Venöse Ulcera → venöse Stauung reduzieren; arterielle Ulcera → arterielle Durchblutung verbessern.

Bei Diabetes mellitus normale BZ-Werte anstreben!

Wunde: Voraussetzungen schaffen, dass die Wundheilung einsetzen kann (Nekrose entfernen…)

Begünstigende Faktoren/Auslöser: Beseitigung von Störfaktoren (z. B. Druck, Wundinfektion, ungenügende Wundbehandlung, Mangelernährung etc.).

Was versteht man unter einer chronisch venösen Insuffizienz?

Eine Schädigung der Beinvenen, die den normalen Blutfluss verhindert

Welche Stadien gibt es bei einer chronisch-venösen Insuffizienz?

Stadium I: reversible Ödeme, Corona phlebectatica (erweiterte Hautvenen an den Fußrändern)

Stadium II: dauerhafte Ödeme, Hyper-/Pigmentierungen, Stauungsekzeme, Dermatoliposklerose (Fibrosierung des subkutanen Bindegewebes), Atrophie blanche (weißliche Hautareale)

Stadium III:

III a: abgeheiltes Ulcus cruris

III b: bestehendes Ulcus cruris

Welche klinischen Zeichen sind bei Lymphödemen bekannt?

Leitsymptome: Schwellung und Spannen der betroffenen Extremität

Typisch: weiches Ödem (Dellenbildung auf Druck)

Später: Haut wird härter, Hautveränderungen möglich

Stemmer’sches Zeichen positiv

Bei sekundärem Lymphödem: Beginn proximal

Welche Phasen der physiologischen Wundheilung werden unterschieden?

Exsudationsphase (Blutstillung, Gefäßverengung, Entzündungsreaktion, Reinigung)

Proliferationsphase (Granulationsgewebe, neue Gefäße/Zellen)

Regenerationsphase (Epithelisierung, Narbenbildung, Verschluss)

Ursachenbeseitigung bei Wunden

Hämatome entfernen (chirurgisch)

Nekrosen/Fremdkörper entfernen (Arzt)

Infektionen lokal/systemisch behandeln

Durchblutung verbessern

Einstellung bzw. Beseitigung der Grunderkrankung

Welche Maßnahmen helfen bei chronischem Schmerz?

Leitsymptome: Schwellung und Spannen der betroffenen Extremität

Typisch: weiches Ödem (Dellenbildung auf Druck)

Später: Haut wird härter, Hautveränderungen möglich

Stemmer’sches Zeichen positiv

Bei sekundärem Lymphödem: Beginn proximal

Wie läuft die Versorgung akuter Wunden ab?

Chirurgische Wundversorgung

Anamnese, Untersuchung, Vorbereitung

Reinigung, ggf. Nähen, Klammern

Pat. vorbereiten und informieren

Rechtzeitig schmerzmittel verabreichen

Was ist bei OP-Wunden zu beachten?

Gefahr: Infektion, Spannung, Exsudat

Drainage bei Bedarf

Verbandwechsel frühestens nach 24–48 h

Welche Vorbereitungen sind wichtig vor einer Wundversorgung?

Fenster und Türen schließen

Persönliche Schutzkleidung

Gute Beleuchtung

Hygienische Händedesinfektion

Mit kontaminierten Handschuhen nichts angreifen und verwendete Materialien sofort entfernen

Aufwendige Verbandwechsel evtl. in anderem Raum

Arbeitsfläche sauber

Materialien richten (steril/unsteril trennen)

Keine Materialien auf Patient ablegen

Wie ist die Vorgehensweise bei der Wundversorgung?

Bei Kindern: Materialien außer Sichtweite, Bezugsperson zum beruhigen

Alten Verband mit Einmalhandschuhen abnehmen

Haut/Wunde ggf. anfeuchten (z. B. mit NaCl-Lösung)

Tiefer liegende Tamponaden mit steriler Pinzette entfernen

Wunde inspizieren (Blut, Eiter, Beläge etc.)

Handschuhe wechseln, hygienische Händedesinfektion durchführen

Ggf. Abstrich entnehmen

Sterile Wundreinigung durch Spülung durchführen

Wundreinigung durch Wischen (nicht Tupfen), von innen nach außen)

Gereinigte Wunde beurteilen

Handschuhe wechseln, hygienische Händedesinfektion durchführen

Ggf. Klammern/Fäden ziehen mit sterilen Instrumenten

Einmalhandschuhe ausziehen und entsorgen

Phasen- und stadiengerechte Wundversorgung nach ärztlicher Anordnung durchführen

Wundverband fixieren

Welche Nachbereitung ist bei Wundversorgung wichtig?

Nachfragen, ob Verband bequem sitzt

Kinder loben

Pat. Informieren, dass bei Beschwerden meldet

Aufwurf Beutel verschließen und aus Zimmer bringen

Gebrauchte Instrumente Resterilisieren

Dokumentieren

Welche allgemeinen Richtlinien gibt es bei der Versorgung chronischer Wunden?

NaCl 0,9 % oder Ringerlösung als Spüllösung verwenden.

Antiseptika nur bei infizierten Wunden oder hohem Risiko!

Wundumgebung schützen, z. B. mit Zinkpaste.

Druckentlastung & Lagerung beachten.

Feuchtes Wundmilieu fördern.

Infektionen erkennen und behandeln.

Verbandwechsel individuell planen – häufig bei infizierten Wunden, seltener bei Granulation.

Wie kann man die Rezidivierung von Wunden behandeln?

Maßnahme | Ziel |

Ursachenanalyse (z. B. Druck, Durchblutung) | Risikofaktoren erkennen |

Schulung von Patient & Angehörigen | Eigenverantwortung stärken |

Hautschutz & Pflege | Barrierefunktion stabilisieren |

Kontrollierte Wunddokumentation | Frühzeitige Reaktion bei Verschlechterung |

Maßgeschneiderte Therapieplanung | Nachhaltige Wundheilung |

Infektionsvermeidung | Keine erneute Wunddehiszenz |

Druckentlastung & Lagerung | Rezidivprophylaxe bei Dekubitus & Ulcus |

Welche Maßnahmen werden bei Blutungen durchgeführt?

Kompression mit NaCl-getränkter Kompresse

Kühlung (Vasokonstriktion)

Blutstillung lokal durch z. B. Adrenalin, Hämostyptika

Arzt benachrichtigen bei stärkeren Blutungen

Was versteht man unter COPD und Exazerbation?

COPD (chronic obstructive pulmonary disease):

Atemflussbehinderung (nur teilweise reversible und über die Jahre meist verschlechternd)

Im fortgeschrittenen Stadium: Lungenemphysem unterschiedlicher Ausprägung

Exazerbation:

Sich häufende akute Verschlechterungen

Oft ausgelöst durch Infekte

Unmittelbar bedrohlich

Erhöhtes Risiko für zukünftige Verschlechterungen

Welche Ursachen gibt es für COPD und Exazerbation?

Multifaktoriell bedingt (genetisch & Umweltfaktoren)

Wichtigster Faktor: Rauchen (ist zu 80-90% die Ursache)

Rauchen oder andere eingeatmete Schadstoffe führen zu chronischen Atemwegsveränderung und übermäßiger Schleimproduktion der kleinen Atemwege → Verengung

Im Verlauf immer weniger reversibel

Durch entzündungsbedingtes Enzymungleichgewicht: Lungengewebe wird zerstört und Lungenemphysem bildet sich

Welche Symptome zeigen sich bei COPD?

Vorbote: chronische Bronchitis mit Husten & schleimigem (v.a. morgendlichem) Sputum (→ sog. Raucherhusten)

Belastungsdyspnoe

AZ-Verschlechterung

Zyanose

AHA Symptome → Atemnot, Husten, Auswurf

Typisch für Emphysem: Fassthorax (Thorax wegen Lungenüberblähung in Einatmungszustand verharrt)

Was gibt es über die Atemtherapie bei COPD zu wissen?

Soll besonders die Ausatmung verbessern und das Sekret verflüssigen

Atemtherapie ohne und mit Atemtherapiegeräten: einfache Atemübungen, Kontaktatmung, PEP-Geräte/ausatmen gegen Widerstand, SMI-Trainer, CPAP-Atmung

Atemunterstützende- und erleichternde Positionierungen

Dehnlagerung

Kutschersitz

Sitzen mit abgestützten Armen

Sekretmanagement: ausreichend Flüssigkeit, Inhalationen, Abklopfen/Vibrationen, oszillierende PEP-Geräte, produktive Abhusttechnik, evtl. endotracheales Absaugen

Verbesserung der Oxygenierung durch Sauerstoffgabe oder Langzeit-Sauerstofftherapie

Pflegerische Betreuung bei COPD

Patientenbeobachtung: Vitalzeichen, besonders Atmung, Husten & Sekretion, Bewusstsein, Hautfarbe

Unterstützung des Patienten bei Lebensaktivitäten (Erhalt von Ressourcen)

Anleitung zu korrektem und konsequentem Umgang mit Aerosolen und Inhalationen

Maßnahmen zur Vermeidung einer Infekt bedingten Exazerbation

Ernährung: Reduktion Übergewicht, Vermeidung Untergewicht

Motivation regelmäßige Bewegung, Physiotherapie, Teilnahme an Lungensportgruppe

Warum muss man bei COPD mit der Sauerstoffgabe aufpassen

Wenn der Körper über längere Zeit zu viel CO2 hat (das ist das Gas, das wir ausatmen), gewöhnt er sich daran. Der natürliche Antrieb zum Atmen, der normalerweise durch zu viel CO2 im Blut ausgelöst wird, funktioniert dann nicht mehr richtig. Stattdessen atmet man nur noch, wenn der Sauerstoffgehalt im Blut zu niedrig ist. Wenn wir Sauerstoff zuführen, um diesen niedrigen Sauerstoffgehalt zu korrigieren, entfällt dieser natürliche Antrieb zum Atmen. In der Folge wird die Atmung oberflächlicher bis hin zum Atemstillstand. Trübt der Pat. Im Verlauf einer Sauerstofftherapie ein und verändert seine Atmung, muss der Sauerstoff sofort unterbrochen und ein Arzt informiert werden!

Welche Formen von Demenz werden unterschieden?

Primäre Demenz (durch direkte Hirnschädigung)

Sekundäre Demenz (andere Krankheiten liegen der Demenz zugrunde)

5 Zentrale Hauptaussagen aus dem Konzept nach Tom Kitwood zu den Bedürfnissen dementiell erkrankter Menschen

Trost: Demente brauchen jemanden der sie annimt, versteht und Sicherheit gibt

Bindung: Personen ändern sich, wenn sie wichtige Bindungen verlieren

Einbeziehung: Jeder Mensch braucht soziale Kontakte

Beschäftigung: Demente beschäftigen, aber nicht überfordern

Identität: kann durch Biographiearbeit erhalten bleiben

Maßnahmen für die Kurzzeitpflege von Dementen im Pflegeheim

Fremdanamnese mit Angehörigen

ROT (große Uhren, Jahreszeitenkalender ...)

Toilettentraining

Zimmergestaltung (mit persönlichen Gegenständen, Fotos, eigene Bettwäsche, eigene Pflegeutensilien, etc….

Musik

Beschäftigungsmöglichkeiten (Spaziergänge, Dekorieren, …)

Piktogramme (Toilette zb. Herz an der Tür, Hinweis an Zimmertür)

Gedächtnistraining

Keine Reizüberflutung

Tag-Wach-Rhythmus

Orientierungshilfen

Wenig Aufenthalt im Zimmer

Viel Beleuchtung wegen der Orientierung

Wie setzt sich Validation zusammen?

trägt zum Wohlbefinden bei

trägt zur Lösungsfindung bei

wertschätzender Umgang

kann in tägliche Arbeit mit eingebunden werden

eigene Gefühle reflektieren, damit wertfrei validiert werden kann

Gefühle des Gegenübers wahrnehmen (sind richtig)

Augenkontakt, auf Augenhöhe

W-Fragen, außer Warum? (Warum-Fragen fordern auf zur Rechtfertigung.)

einfache/kurze Sätze

In den Schuhen des anderen gehen.

Kommunikationshilfen bei Menschen mit Demenz

Augenkontakt während Gespräch sowie auf Augenhöhe gehen, deutliche Aussprache, einfache Sätze

Patienten mit Demenz im Gespräch spiegeln; Wiederholen des Gesagten

Kein lautes Sprechen, ggf. Flüstern beruhigt eine aufgeregte Person

Vorbereiten bzw. vorinformieren von Pflegetätigkeiten

Authentizität der Pflegeperson während Gespräch, kein aufgesetztes Lächeln

Fragen einfach formulieren und keine Fragewörter wie z.B. Wieso, Warum -Fragen, gleiche Gestik und Mimik einnehmen, Sprache widerspiegeln, Berührung, wenn betroffene Person es zulässt

Welche Einflussfaktoren sind für Sturzrisiko bekannt?

Intrinsische Faktoren (Bsp. eingeschränkte Mobilität, Ängste, Beeinträchtigungen, Gang- und Gleichgewichtsstörungen, Gangunsicherheit, …)

Extrinsische Faktoren (Falsches Schuhwerk, Glatter Boden, Geringe Beleuchtung, …)

Die Risikoeinschätzung eines Sturzes wird in folgenden Situationen erhoben

In regelmäßigen Abständen, welche individuell mit dem Patienten festgelegt wurden

Immer bei folgenden Situationen:

Gesundheitszustand verändert sich

Pflegebedarf erhöht

Medikation geändert

Umgebung anders

Betroffene ist gestürzt

Welche Ursachen von Fieber werden unterschieden?

Infektiöses Fieber (bei Infekten)

Resorptionsfieber (Nach OP, Verletzungen, Verbrennungen, …)

Zentrales Fieber (bei Schädigung des Wärmeregulationszentrums)

Toxisches Fieber (Reaktion des Organismus auf körperfremdes Eiweiß nach Bluttransfusionen, Impfungen, …)

Fieber unbekannter Ursache

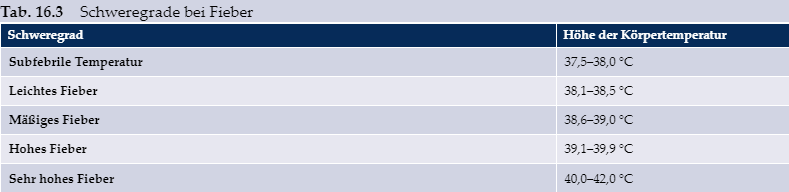

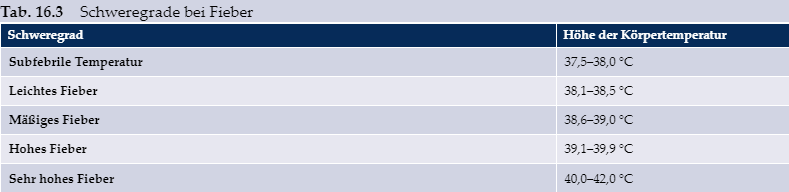

Welche Schweregrade werden bei Fieber unterschieden?

Welche Fieberphasen gibt es?

Fieberanstieg (Zittern, Schüttelfrost, …)

Fieberhöhe (glasige Augen, heiße trockene Haut, schnelle Atmung, …)

Fieberabfall (schwitzen, Wärmeabgabe vom Körper, Kollapsgefahr, …)

Welche pflegerischen Maßnahmen werden bei Fieber angewandt?

Raumtemperatur senken, Frischluftzufuhr, Zugluft vermeiden

Lockere Kleidung, Decken entfernen

Kühle Getränke, Waschlappen oder Waschungen vorbereiten

Fiebersenkende Wadenwickel/Arzneimittel nach Arztanordnung

Regelmäßige Vitalzeichenkontrolle durchführen

Auf Anzeichen der Exsikkose (Dehydratation achten

Flüssigkeitsbilanz anlegen

Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten

Energiezufuhr durch vitaminreiche, kohlenhydratreiche und fettarme Kost sichern

Auf regelmäßigen Stuhlgang achten

Maßnahmen der Thrombose- Pneumonie- /Dekubitusprophylaxe

Bei Patienten mit Diabetes mellitus: regelmäßige Blutzuckerkontrolle

Wie läuft eine fiebersenkende Körperwaschung ab?

Material

Waschschüssel mit Wasser

Zusätze, z. B. Pfefferminztee, Zitronensaft

Waschlappen

Handtuch

Durchführung

Wassertemperatur ca. 10 °C unterhalb der Körpertemperatur wählen und eventuell Zusatz hinzugeben

Pat. mit feuchtem Lappen zügig gegen Haarwuchsrichtung waschen

Feuchtigkeit auf Haut trocknen lassen, um Verdunstungskälte zu nutzen

Patient leicht zudecken zum Schutz vor Zugluft

Mehrmaliges Wiederholen der Waschung möglich