Perspectives psychopatho cog et fondamentales

1/126

Earn XP

Description and Tags

S1 M1

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

127 Terms

Approche essentialiste

elle veut voir comment les gens sont : comment ils sont organisés, chercher l’essence de la pers (comment elle s’organise dans sa structure).

On la retrouve en psycha et dans l’approche catégorielle (symptômes qui déf comment est une pers).

→ On explique qu’il y a une cause interne à des manif externes.

ex : on diag un patient dép et après on étudie toujours son discours avec l’idée qu’il est dép.

Approche catégorielle essentialiste

DSM et CIM → présence et absence d’un diag.

C’est une approche importée par la médecine : il faut que le diag ait une utilité clinique. Prendre en compte la détresse du patient (peut cocher un diag mais pas en souffrir) : prendre en compte les risques et bénéfices du diag. En sachant, qu’on peut donner traitement sans diag donc diag pas obligatoire.

→ Cette approche dit qu’on a des symptômes qui manifestent un trouble.

Vision essentialiste des troubles mentaux

Troubles se produisent naturellement, indépendamment de toute catégorisation. Frontières très délimitées entre les troubles et des carac observables (symptômes) sont produites par la maladie.

On s’attend à avoir des infos sur l’étiologie, les processus de maintien et l’évolution du trouble = prédictif.

Critique approche catégorielle essentialiste

aucun marqueur bio ni psy unique a été identifié.

Hétérogénéité très importante des profils symptomatiques.

La comorbidité n’est pas une exception mais la règle : dans presque 50% des cas qd troubles anxieux, dép aussi.

Énormément de troubles sont classés dans les troubles non spécifiés. On a essayé de combler les nb en aug le nb de catégorie. Mais tellement de profils que c’est difficile.

Choix du traitement en fn des symptômes (au lieu du trouble) : on ne peut pas avoir un traitement par trouble. En réalité, un traitement traite une partie des symptômes et non l'entièreté des symptômes du trouble.

ex pb TCC pour le trouble panique : les symptômes sont entretenus par plusieurs mécanismes. Donc, on va travailler sur les symptômes qui nous intéressent et que l’on relève.

Donc les symptômes ne sont pas spé à un trouble (ex: insomnie, hallucination) ni à la maladie mentale (dans la popu normale on retrouve facilement les hallucinations, stress, insomnie etc.). → idée de continuum, c’est pas présent ou absent mais impact sur la vie de la pers.

Approche fnnelle :

Permet de prédire et d’aider les patients : on ne s'arrête pas à un état interne, on identifie les csq qui peuvent déclencher et prédire le cmpt. → on va travailler sur des choses qu’on peut modifier.

On veut capturer des éléments dynamiques, le cmpt est un processus en action. → on va s'intéresser à pk la pers à fait ça ? On peut modifier ce que les gens font mais pas ce que les gens sont.

Les symptômes sont des choses à résoudre et pour ça il faut trouver les causes (dans l’environnement).

Deux éléments essentiels :

Le cmpts doit TJR être compris en relation avec l’environnement et le contexte.

Pour comprendre et influencer le cmpt, on doit étudier sa fn, cad ce qu’il vise = contextualisme fonctionnel.

Donc analyse systématique entre les cmpt de la pers et le cadre environnemental.

Déf analyse fnnelle :

“l’analyse fnnelle du cmpt a l’avantage de spécifier les causes du cmpt sous la forme des événements environnementaux explicites qui peuvent être identifiés de manière objective et qui sont potentiellement manipulables”

Conditionnement opérant : modèle ABC :

Antécédent Behavior Csq.

l’élément central c’est le cmpt. Il peut être observable ou privé (rumination, vérifier mentalement des choses etc.). Des événements qui arrivent dans un certain contexte et qu’on analyse fonctionnellement. Donc cmpt = tout ce que fait la pers que ça soit observable ou non. On ne considère pas ça comme des raisons mais comme des événements qu’il faut qu’on analyse.

Les csqs arrivent après le cmpt et son impact va influencer la proba que le cmpt se reproduise. On veut savoir la csq attendu par l’émission d’un cmpt. Grâce aux csq on peut savoir le fn du cmpt.

csq : Renforcement et punition / ⊕ ou ⊖. (cf cours dvlpt)

Même si on pense que les csq suivent le cmpt, elles viennent en réalité d’expé antérieures. En gros, la csq d’hier devient les antécédents implicite d’ajd. Les csq vont donner le sens fnelle au cmpt. L’antécédent = tout ce qui est présent dans l’environnement avant qu’un cmpt arrive.

⚠ Ne pas négliger le contexte car avant l'antécédent il y a eu un contexte (on a déjà été renforcé avant).

L’app peut être direct (ex: manger après avoir appris un truc) ou des relations émergentes, généralisation.

2 fn de l’antécédent dans le modèle ABC :

2 fn :

discriminative (= agit comme un signal qui indique si un cmpt a une chance ou non d’être renforcé : stimulus discriminatif. Ces indices vont prédire la csqs. A quel moment je peux avoir un cmpt et à quel moment je peux pas)

motivationnelle (peut influencer la V d’une csq. ex : si j’ai très faim, je vais adorer le sandwich mais si j’ai trop manger j’aurais moins envie du sandwich. Va modifier la force avec laquelle le repas va fonctionner comme un renforcement. Va moduler l’efficacité du cmpt. Plus la V renforçante est importante, plus la proba de reproduire le cmpt est forte.)

Contingence :

Une csqs doit être subordonnée à un cmpt donné. ex: pour renforcer un enfant, on le récompense tout de suite. → relation de dépendance ou sans elle on a pas de renforcement.

Conditionnement répondant :

le rôle des antécédents est de déclencher un cmpt indépendamment des csq passées. Certaines réactions de base n’ont pas à être apprises. → présent sans apprentissage.

Extinction, généralisation et discrimination :

• Extinction : opérante ou répondante. Extinction d’un cmpt particulier ne signifie pas qu’il a été désappris.

Pic d’extinction : le cmpt s’intensifie et se diversifie. Puis il s'arrête.

• Généralisation : un certain stimulus fonctionne comme antécédent discriminant ou motivant, ou comme csq renforçante ou punitive, ne signifie pas qu'un nouvel événement doive être identique pour avoir la même fn

→ il suffit que 2 stimuli soit à peu près similaires pour que ça se généralise. Capacité qu’un org a de réagir à des événement diff mais assez proches comme s’ils appartenaient à la même catégorie fonctionnelle.

• Discrimination : ≠ généralisation, restreindre la fn à des stimuli précis. Un cmpt ne se produit qu’en présence d’un environnement précis. ex : app à son enfant à faire un bisous qd il rencontre qlq1 de proche et pas qd qlq1 de pas proche.

Essentialisme ≠ fonctionnelle :

Essentialisme | Fonctionnelle |

structure normale vs pathologique | processus normaux qui conduisent à la souffrance (continuum) |

la cause est à l’intérieur de l’ind | la cause des cmpt est dans l’envi |

Poser un diag qui devient la cause des symptômes | Interaction cmpt/contexte |

Changer le patient | Changer l’environnement |

Prise en charge dans l’approche processuelle :

Processus unique : ex. ACT

Processus multiples : approche modulaire : un processus par module → choisir le module adapté au pb, pas besoin de prendre module évitement si pas de pb avec évitement. Cibler un processus par module.

Limite de l’approche fnnelle (ABC et SORC):

nb limité de variables contextuelles et psy.

Il est entièrement déterminé par les théories du conditionnement répondant et opérant, et permet difficilement l’intégration d’autres contributions théoriques ;

les pb psy n’impliquent pas tjrs un cmpt opérant ;

il ne prend en considération qu’une seule chaîne causale et ne rend pas bien compte des pb impliquant une imbrication de plusieurs chaînes causales ;

il permet difficilement d’intégrer les apports récents de la psychopatho expé et d’autres théories psy.

Processus :

série de mécanismes d'app qui expliquent comment les cmpts sont façonnés, modifiés et maintenus par l'interaction avec l'environnement. → les sentiments, cmpts deviennent résultat des app. Se base sur ce qui est observable et ø ce qui est interne.

DONC les processus sont certains cmpts (privés ou publiques) qui ont un carac transformateur et sont des mécanismes de changement sous-jacents qui conduisent à la réalisation d'un objectif thérapeutique souhaitable. → centrée sur la perspective cmptale.

Un processus psy est donc un mécanisme qui transforme :

un élément psy en un autre élément psy (ex : un processus qui transforme une représentation conceptuelle en une image mentale).

un élément-parent en un élément psy (ex : un mécanisme qui transforme un changement physiologique en une sensation corporelle).

Un élément psy en élément-parent (ex : une représentation mentale est transformée en activités musculaires, comme lors de l’expression d’une pensée en discours).

Troubles mentaux selon approche processuelle :

Conceptualisation des diff troubles mentaux (ou cmpts pb) à partir de processus normaux identifiés qui transcendent les catégories diag et deviennent problématiques dans certains contextes.

Participent au dvlpt et au maintien des difficultés psy & partagés par diff troubles, voir ne plus du tout parler de trouble.

Processus thérapeutique vs procédure thérapeutique :

Processus thérapeutique : ts les changements qui amène le patient à évoluer, alliance thérapeutique etc. = qu’est ce qui fonctionne dans notre prise en charge.

Procédure thérapeutique : ttes les tech utilisé par le thérapeute pour atteindre objectifs

Approche transdiag en psychopatho :

Arrive avec la 3e vague et l’envie d’évaluer l’appraisal. Interperso ou intraperso (dépend du niveau de spécificité).

Motivation,

émotion,

cog,

métacog : processus métacog : concerne notre fnment cog (croyance sur l'utilité de nos pensées, fiabilité de nos croyances etc.) ou nos représentations de soi (estime de soi, sentiment d’auto efficacité etc.). Modérateur important.

cmpt

→ sont les processus de maintien.

3 niveaux de spécificité :

rumination : niveau sur général

mode cog abstrait évaluatif : niveau de mode cognitif de la pers (abstrait ou concret/évaluatif)

Déficit dans le contrôle exécutif de l’attention : difficulté à s’engager, niveau intérieur.

Le processus doit être observable dans un contexte clinique; suffisamment concret pour être travaillé en intervention = possibilité de l'opérationnaliser → le niveau de spécificité doit être adapté à la dynamique.

But approche par réseau :

étudier les relations entre les symptômes qui participent au dvlpt et au maintien d’un ou plusieurs troubles psychiatriques.

déterminer les symptômes centraux au sein du réseau qui pourraient déclencher le dvlpt d’autres symptômes et qui seront donc la cible des prises en charge : interconnectivité entre les symptômes donc besoin de trouver les symptômes centraux.

Comorbidité ds approche par réseau :

les associations entre les symptômes de diff troubles constitueraient la voie pour l’étude de la comorbidité. Des interactions mutuelles entre leurs symptômes. Csq naturelle de symptômes qualifiés de ponts (« Bridge »).

Nœud central (approche par réseau)

Cible du traitement clinique : l’importance de ce nœud dans le réseau. Degré de connexion avec les autres nœuds/symptômes.

Au plan clinique : symptôme central qui aug le risque de développer un trouble. Symptôme clé pour le traitement.

Deux types de réseaux :

Réseaux de psychopathologie entre S (between-subjects)

Réseaux de psychopathologie intra sujets (within-subjects) : réseaux personnalisés pour chaque ind et tracer l’évolution des symptômes.

élément psy et élément parent

• Élément psycho : tout élément ou donnée impliqué dans les phénomènes psycho qu’ils soient implicites ou explicites (ex : souvenirs, jugement mentale, sensation etc.). → plus interne.

• Elément parent : éléments très proches des éléments psy mais qui ne peuvent pas être considérés cmm des éléments psy à proprement parler (ex : changement au niveau des acti physio ou nerveuses). → réaction physio.

Idée de chaine d’événement dans les processus

nature dynamique : input → process → output

nature transformationnelle : ce qui est à l'entrée est diff de ce qui sort à la sortie. (ex : rumination → pensée noire → humeur ⊖).

Concept de malléabilité : peut être modifié, on peut agir sur ces processus (concept de la psychothérapie).

⇒ DONC un processus est dynamique, transformant et malléable.

Impulsivité (2 déf et notions importantes de la déf)

[1] tendance à exprimer des cmpts spontanés, excessifs et non planifiés.

[2] Prédisposition à s’engager dans des actions rapides et imprévus en réponse à des stimuli externes et internes sans tenir compte des csqs ⊖ potentielles de ces actions.

→ dans les 2 : notion de répétition des cmpts (“tendance à”) ; imprévisibilité (manque de planification dans les actions) et parle pas d’impulsivité que pour danger systématique, peut aussi parler d'impulsivité dans des actions sans dangers.

Construit en 4 facettes de l’impulsivité (Whiteside et Lynam) :

urgence ⊖ : tendance à agir de manière imprudente en réponse une émotion ⊖. Tendance à exprimer une émotion rapide et forte sous le coup d’affects ⊖.

absence de préméditation : cmpts sans prendre en compte les csqs de ses actions.

recherche de sensations : lié à des troubles attentionnels, recherche de nouveauté. ex : conso de substances. Mvt d’approche plus qu’un mvt d’évitement.

Manque de persévérance : tendance à abandonner une tâche sans la finir.

Puis 5e facette :

urgence ⊕ : tendance à exprimer une émotion rapide et forte sous le coup d’affects ⊕. Ex d’items : qd je suis heureux j’ai tendance à faire des choses que je regrette.

Impulsivité d’action (déf et défaults d’inhibition) :

tendance à l’action immédiate, imprévue, décontextualisée des conditions environnementales, et capacités réduite d’inhiber les réponses précoces.

2 types de défauts d’inhibition :

défaut de s'abstenir de déclencher une action : je n’arrive pas à empêcher l’action.

défaut d'arrêter une action en cours : pdt que c’est en cours j’arrive pas à l'arrêter.

Impulsivité de choix (déf et épreuve):

tendance à choisir des récompenses modestes et précoces plutôt que des récompenses plus importantes et tardives.

Épreuve du chamallow : doivent choisir entre une csq immédiate et modérée OU une csqs plus lointaine et plus élevée. Tendance à inhiber l’envie, les plus petits ont plus de mal.

Représentation de l’impulsivité dans les troubles :

addictions,

trouble de la perso borderline (urgence des émotions ; automutilation avec absence de préméditation),

trouble obsessionnel compulsif

TCA.

Prise en charge fnaliste de l’impulsivité

le craving : sentiment d’urgence de devoir consommer un prdt. D à des fumeurs de penser à une image mentale complexe qd envie de fumer : dim les rechute de conso → image de se voir fumer remplacée par une autre donc amène à une préméditation diff.

Les accès de colère : D à des gens de faire tout ce qu’ils doivent faire avec leur main non dominante : dim l'impulsivité / les accès de colère → changer de main dominante permet de réduire les automatises.

L’implémentation d’intention : fait de choisir à un moment où tout va bien, un plan d’action pour les moments difficiles et les conclusions hâtives.

App dans évitement (avec ex)

Dans l’évitement : à la fois app classique (peur et parc), réflexe (j’ai peur et je peux pas changer le fait que j’ai peur) puis volontaire (on réagit pas tous de la même manière à la peur et on peut modifier comment on réagit face à la peur).

ex : patient s’est fait agressé = cicatrice = médecin dit de mettre de la crème solaire pour qu’elle parte = malgré complexe, ne met pas de crème solaire. Pk ? = cicatrice lui fait vivre des émotions ⊖ donc face à sa peur, évite de toucher/regarder sa cicatrice → mettre de la crème implique d’apporter de l’attention à sa cicatrice donc peur DONC évite car permet de ne pas ressentir d’émotion ⊖ = cercle vicieux = évitement dysfonctionnel car lui empêche de faire des choses, bcp de csqs punitives.

Cmpt d’évitement et d’échappement :

• Cmpt d’évitement : avant. Tout cmpt qui empêche le stimulus aversif de se produire.

• Cmpt d’échappement : pendant. Tout cmpt dans lequel l’ind met fin au stimulus aversif.

évitement expérientiel (déf et pb)

tendance à vouloir éviter ou échapper à ses exp privées (pensées, émotions, sensations, souvenirs, envies) en cherchant à modifier leur forme, leur f, leur intensité, leur durée ou leur importance situationnelle même qd cela est futile ou interfère avec les actions valorisées.

Ce n’est pas éviter la sensation mais ce que la sensation nous fait vivre.

Pb : échapper aux expé internes réduit notre répertoire cmptal et on se focus sur comment éviter nos expé interne + prends de la place dans notre vie et mène à une inflexibilité.

Au début on observe qlq petit échappements puis après évitement où on ne va même plus dans la situation = même plus de confrontation pour voir si stimulus aversif est toujours là.

Plusieurs formes d’évitement expé :

internes : rumination (un processus peut avoir la fn d’un autre processus = rumination cmm évitement), réinterprétation cog, relaxation, inquiétudes, distraction.

manifestes : certaines acti, cmpts autodestructeurs, conso de substance, partage social, sommeil, jeux vidéos, scroller sur son tél, ne pas aller dans les situations, recherche de sensations fortes, nourriture.

en séances/thérapie : changement de S, mutisme, trop parler, agressivité, passivité, banalisation /minimisation, mvts, ne pas venir/arriver en retard, aborder un S très important à la fin de la séance etc.

Evitement cmm fn de strat de régulation émotionnelle (exemple de strat) :

rumination/inquiétudes

suppression : tentative de supprimer, que ça fnne ou pas. Suppression de l’expression du visage (masquer ses émotions).

réinterprétation cog

partage émotionnel : peut constituer un évitement mais pas toujours. Co-rumination qui peut aug l’intensité des émotions.

distraction

Difficultés supplémentaires à cause de l’évitement :

croyances ⊖ : empêche de réfuter les croyances ⊖, on a des croyances ⊖ qu’on ne teste jamais car on se met jamais dans les situations. Ex: “je ne veux pas aller là car je vais ressentir ça”.

aug attention centrée sur soi, rumination : le fait de vouloir échapper à ce qui se passe à l’intérieur, ça aug l’attention que l’on porte sur soi. Ex de l’éléphant rose.

exposition : ne va pas s’exposer aux situations difficiles. Alors que c’est ce qui nous permet de nous habituer aux ressentis donnés par la situation.

R+ : nous prive de R+. Donc nous prive de situation épanouissante.

R- : pousse à généraliser les évitements.

fnment : impact sur le fnment G. A l’extrême les cmpts d’évitement impact le fnment de la pers : se prive de plus en plus dans diff domaines. Donc se prive de diff R. Ex : je finis par accepter que c’est ok de ne plus sortir voir mes amies car ça m’évite de l’angoisse.

Lien entre évitement et troubles psy :

• PTSD et trouble de stress aigu : évitement expé et évitement externe.

• TCA : bcp d’évitement. Éviter de manger certains aliments, consommer bcp d’aliments, éviter de se peser ou se peser bcp.

• Trouble de l’usage d’une substance : centré sur de l’évitement de ses pensées ou envie de contrôler ses pensées. Problématique car ça marche (à court terme).

• trouble panique : éviter les situations pour ne pas vivre les sensations ⊖ associée à ses situation. Attention très liée aux micro chgt (respiration, transpiration etc.)

• Phobie spé : peur, angoisse sur objet. Ne se confronte pas à ce qui nous angoisse.

• Phobie sociale : ne pas parler, s’échapper etc.

• TOC : compulsion (comm évitement)

2 types de cmpts : évitement internes (“si je compte jusqu’à 5, ma grd mère va pas mourir”) ou évitement externes (ex: rituels).

Piste de prise en charge de l’évitement :

exposition : pour app à deal avec des situations difficiles.

jeux de rôle, imagerie mentale : app avec des jeux de rôle de situations sociales ou visualiser très précisément de situations sociales.

acceptation : retrouvé dans le théorie ACT. Sur un continuum (entre évitement très rigide et acceptation). Accueil des émotions/sensations. Compliqué car peut choisir/accepter de ne rien faire : compétence volontaire.

défusion cog : remettre les pensées dans leur statut de pensées et voir comment elle régissent le cmpt. Ne pas laisser certaines pensées diriger le cmpt.

cmpts d’approche : améliorer le fnment G de la pers.

Attention :

prise de possession par l’esprit, sous une forme claire et vive, d’un objet ou d’une suite de pensées parmi plusieurs qui semblent simultanément possible.

Nbses composantes de l’attention :

attention soutenue : maintenir son attention sur une certaine durée et de manière continue. Difficile et fatigue.

attention divisée, partagée : capacité à passer d’un stimulus à un autre. Capacité à diviser son attention. Bien car peut etre attentif à plusieurs stimuli en même temps mais attention moindre pour chaque stimuli.

attention sélective, focalisée : sélectionner précisément ce qu’on veut regarder. Peut chercher à assouplir le fait de porter notre attention sur seulement certains stimuli OU BIEN de demander de plus porter son attention sur certains stimuli : on ne peut pas traiter tous les stimuli.

→ notre attention peut être déviée par des stimuli externes.

Catégorisations de l’attention :

attention auto/involontaire : très difficile à contrôler. Rapide. Pas accessible à la conscience. Peut avoir des bénéfices car permet de dégager des ressources. Permet de nous intéresser à autres choses car puisque auto ça D pas d’effort. Très difficile à interrompre et à conscientiser : certain cmpt pb sont soumis à l’attention auto. Donc va devoir développer plus l’attention volontaire.

vs attention contrôlée/volontaire : facile à interrompre mais D bcp de ressources.

attention exogène : guidé par un stimulus externe = elle est tjrs rapide et automatique : pas accessible à notre contrôle.

vs attention endogène : activation de l’attention par l’intérieur, c’est moi qui décide de porter mon attention sur qlqc en particulier.

attention interne : ce sur quoi se porte l’attention : est ce que ça porte sur un stimulus interne.

vs externe : sur quoi ce porte l’attention : pts de départ extérieur.

Attention ouverte : je le fais de manière visible.

vs attention couverte : je le fais de manière invisible.

Attention séléctive :

On est face à plein de stimuli et on ne peut pas tout traiter : on fait un choix sur les stimuli qu’on traite.

sélection de certains stimuli internes/externes pour un traite ultérieur.

3 types de compétences de l’attention sélective

capacité de shifting : changer le focus attentionnel.

capacité d’updating : mettre à jour le stimulus attentionnel en fn de nos objectifs.

capacité d’inhibition : inhiber l’engagement de notre attention envers certains stimuli.

2 mesures de l’attention sélective et leur modification en tâche émotionnelle :

Tâche de Stroop :

• Tâche de Stroop classique : mesure d’inhibition / interférence des stimuli les uns avec les autres. On observe de l'interférence en temps et en erreur qd on la couleur et le nom ne corresponde pas : car automatisme.

• Tâche de Stroop émotionnelle : voir les effets de l’anxiété sur l’interférence. On va mettre des mots avec charge émotionnelle (neutre ou émotion). Si on fait passer ça à des pers avec trouble anxieux, observe latence plus longue pour les mots chargé avec émotions ⊖. → plus dure de choisir sur quoi porter notre attention qd émotions ⊖ interviennent.

Recherche visuelle :

• Recherche visuelle classique : mesure de temps de réponse pour détecter au sein d’un tableau, un stimulus en particulier.

• Recherche visuelle émotionnelle : même chose avec des visages d’émotion. 2 tâches : détection (repérer la cible le plus rapidement possible : + rapide pour détecter la cible ⊖ dans des visages neutres = biais attention pour les visage ⊖) et distraction (même principe mais fait varier la valence émotionnelle des distracteur et non de la cible. + rapide pour trouver la cible qui sourit parmi les distracteurs neutres. Les stimuli ⊖ captent l'attention donc parasite la recherche de la cible ⊕).

Biais attentionnel (déf et quels types de stimuli ?)

allocation différentielle des ressources attentionnelles envers un certain type de stimulus en comparaison à des stimuli émotionnellement neutres.

Quels types de stimuli ? : propriétés physiques (stimulis qui bougent, brillent, gros etc.) et préoccupations actuelles (émotions).

= un biais attentionnel peut survenir pour tout stimulus qui est d’une pertinence perso immédiate et qui suscite une envie d’agir, que cette envie soit liées à une approche (cog ou motrice) ou à un évitement (cog ou moteur). → manière de porter notre attention sélective sur une certaine place de stimuli.

Evitement attentionnel :

( ≠ évitement expérientielle) = volontée à vouloir décaler son attention d’un stimuli.

Hypervigilence

vouloir regarder tous les stimuli en lien avec ce que je crains.

3 composantes des biais attentionnels :

engagement : je mets mon attention sur un stimulus.

désengagement : dans quelle mesure j’arrive à me désengager d’un stimulus pour en regarder un autre. Difficulté à enlever le projecteur : difficulté de désengagement.

évitement : évitement attentionnel.

Ex anxiété et biais attentionnel (3 composantes)

Engagement : + facile face à la menace : attention captée plus facilement.

Déficit de désengagement de l’attention des stimuli liés à la menace : - d’attention portée aux autres indices (d’autres choses dans l’environnement nécessiterait mon attention. Il pourrait y avoir des stimuli de sécurité que je loupe) et maintient les pensées/ruminations (prends de l’e- et n’arrive pas à penser à autre chose).

Évitement attentionnel du stimulus : évitement de la menace. Strat de détournement de l’attention. Plutôt contrôlé mais peut être auto.

Attention centrée sur soi (+ auto absorbtion et auto amplification & descriptive et évaluative) :

allocation des ressources attentionnelles vers une cat de stimuli particuliers (généré par le S lui-même), opposées aux stimuli qu’on retrouve à l’extérieur. → plus endogène, interne et volontaire.

→ attention sur nos sensations, souvenir, expé privées qu’on est entrain de vivre etc.

Auto-absorption : trop d’attention centrée sur soi. Attention devient trop rigide. Surtout envers nos stimuli internes (ex: rumination).

Auto-amplification : ex attaque de panique, tu te centres sur tes sensations et aug le ressenti / porte attention sur nos bouts des doigts puis ça amplifie la sensation de fourmillements.

Attention centrée sur soi descriptive : contemplation = observation assez concrète, neutre, sans éval de ce qui se passe : je vois ce qui se passe à l’intérieur de moi et c’est tout . → pas forcément problématique.

Attention centrée sur soi évaluative : rumination = observation pas neutre, je porte un jugement sur ce que je ressens : domination sur ce que je ressens à l’intérieur de moi. → problématique.

→ souvent chez les gens pas bien, attention centrée sur soi évaluative avec jugement.

Problématique attentionnelle et psychopatho :

TDAH : attention exogène, auto. Trouble attentionnelle au cœur des difficultés.

Conduites auto mutilation : cherche soulagement de sensations internes, veut changer le projecteur pour qu’il se centre sur des ressentis externes. Aller vers des stimuli externes.

TSA : attention sélective sur certaines classes de stimuli et attention qui exclut d’autre type de stimuli.

Schizophrénie : tous les stimuli ont le même v attentionnel, difficulté à mettre le projecteur sur ce qui est utile : difficulté à hiérarchiser et à placer.

TOC : interne (obsessions).

Troubles anxieux : PTSD (interne et auto + difficulté à se désengager des souvenirs), trouble panique (externe ? sensations corporelles), anxiété sociale (expressions du visage, éléments de la situation sociale : externe), phobie spé (stimuli qui font l’objet de ma phobie).

Dépression : focalisation sur des pensées ⊖, attention très interne, plutôt auto.

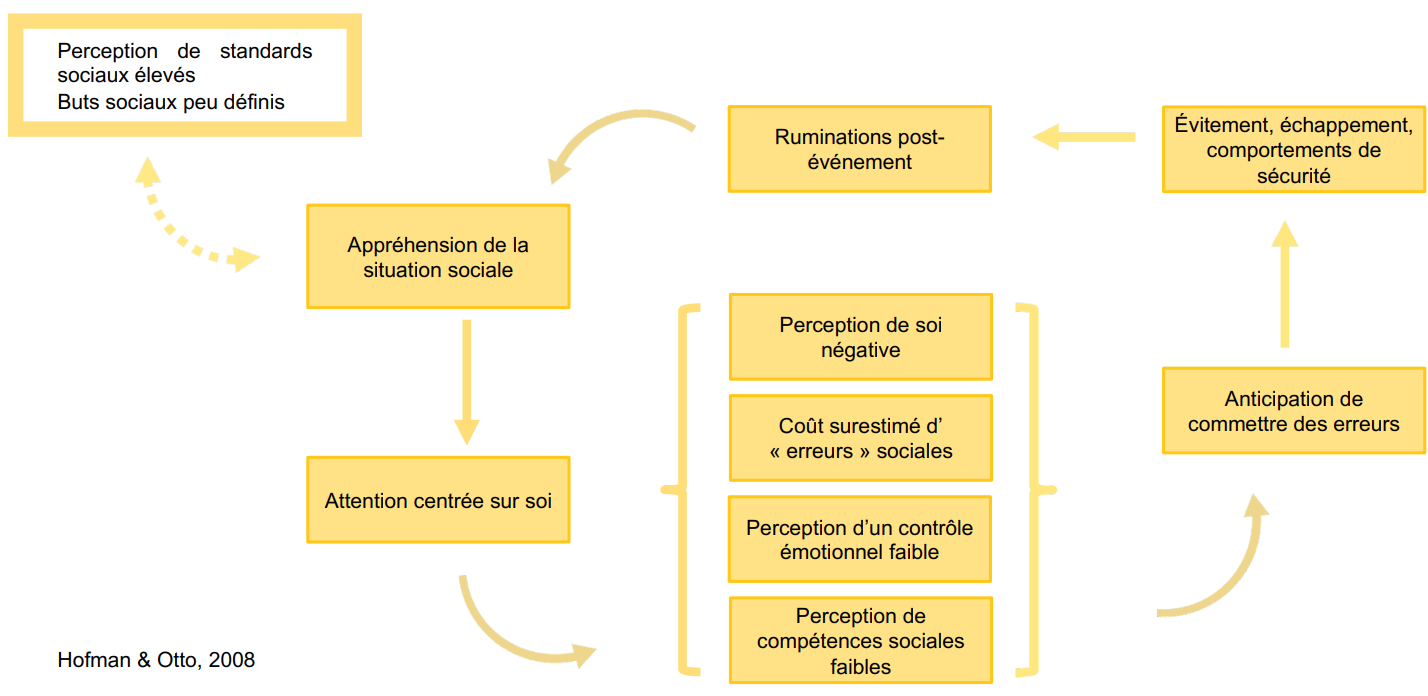

Ex attention centrée sur soi et trouble anxiété sociale (schéma)

toute notre attention est centrée sur nos stimuli internes donc D bcp d’e- est devient très dure d’interagir avec les autres. Peut aussi commencer avant (anticipation) et continuer après (rumination post-évitement). ⇒ peut nous rendre moins fort dans les relations sociales et donc alimenter les ruminations.

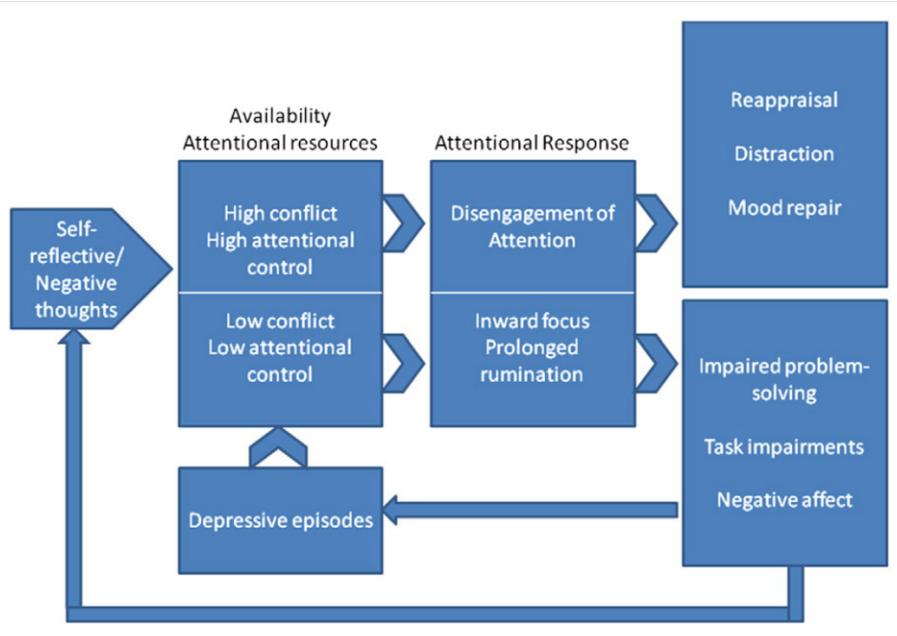

Ex attention centrée sur soi et trouble dép :

Commence par des pensées auto critiques ⊖ → cherche à comprendre comment on a contribué au pb → soit fnment normal/adapté (trouve solution au pb OU régulation de nos émotion : désengage notre attention de ces pensées si on ne trouve pas de solution. Comment ? pensée ⊖ auto critiques amène à conflit cog important : normalement je me vois cmm qlq1 de bien : doit régler ce conflit donc va désengager l’attention des pensées ⊖ = humeur ⊕ aug) ≠ soit pas de conflit cog car déjà vision ⊖ de soi même, attention reste centrée sur les pensées ⊖ = trouve pas de solution et alimente le trouble dép.

3 prise en charge des pbtiques attentionnelles :

pleine conscience

coping with voices

video feedback

Pleine conscience

= une manière particulière de prêter attention au moment présent, carac par une attitude réceptive et non jugeante.

Un type particulier de pratiques de méditations, carac par un suivi ouvert des expé du moment présent qui sont généralement séparées, et considérés cmm un dvlpt possible de méditations d’attention focalisée.

Principe : ne pas sélectionner mais aug son attention ! → Passer d’une attention auto, exogène à une attention volontaire, endogène. Doit avoir conscience de ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur ainsi que notre capacité à revenir dans le présent. Doit app à détecter qd notre attention redevient auto et exogène.

→ le but est d’éviter que notre attention soit embarquée dans des analyses. Ex : pleine conscience avec pensée, j’observe la pensée mais je ne la traite pas.

Art déf pleine conscience : déf en 2 composantes :

auto-régulation de l’attention : savoir maintenir son attention sur l’expé présente du moment présent. Nécessite capacité d’attention soutenue; capacité de switch de l’attention (changer cible, ramener le focus attentionnel) et nécessite inhibition d’un traitement plus élaboré (observé expé privées sans les traiter).

Orientation vers sa propre expé : attitude d’orientation vers soi-même, de curiosité (où va mon esprit qd mon attention bascule ?). Notion d’acceptation et d’ouverture : tout ce qui arrive à notre attention est accueilli sans jugement.

Prédiction de prise en charge par la pleine conscience : permet de :

réduire les strat d’évitement

développer des compétences qui permettent best tolérance à des sensations/émotions

aug compétence d’observation de ses propres expé privées : savoir repérer ses émotions, les comparer, reconnaître, identifier etc. Repérer les lien entre pensées/cmpts, reconnaître les déclencheurs, savoir que c’est temporaire

patience

non réactivité

connaissance de soi

auto compassion.

Faire attention à la fn car si pers très centrée sur évitement, développer des compétence pour app à décaler son attention sur autre chose.

Coping with voices

programme pour des jeunes pers qui entendent des voix.

Programme transdiag (ne s'intéresse pas à si pers a trouble ou pas). Développé car entendre voix engendre des risques (TS, mutilation etc.).

A été réadapté pour analyse fnnelle pour explorer les déclencheurs et les réponses aux voix.

4 séances :

séance 1 : identifier antécédents et csqs (je vais répondre au voie, faire qlqc ? etc.). Évaluer l'efficacité des réponses et le risque. → permet d’évaluer les strat et leur efficacité.

séance 2 : sélectionner des strats d’adaptation que la pers a déjà mis en place et décider de la modifier pour la rendre plus efficace. → buit : mettre en place ces strats entre les séances

séance 3 : évaluer les new strats. Est ce qu’il y a eu des obstacles et est ce que ça a été efficace ?

séance 4 : les strats sont efficaces donc on les consolide et conclut sur les app qu’on a fait pdt ces interventions là.

→ programme très fnnelle.

Video feedback

Peut aider à dvlper une image plus réaliste de la manière dont les autres nous perçoivent. Ils participent à des intéractions puis on revisionne la vidéo.

Mesure avant et après : à quel pts vous pensez que vous allez être anxieux? Comment vous évaluez votre perf? → après vidéo : impression plus favorable de ce qu’ils avaient prédis. Anxiété sociale dim.

Le retour vidéo permet de corriger l’image ⊖ qu’on a de nous même et avoir best idée de comment on agit et comment les autres le perçoivent.

Video feedback affiné en fn des biais :

fait de revivre les mêmes émotions risque de nous faire interpréter de la même manière que dans la situation → donc pour ça, on D avant de regarder la vidéo, d’adopter le mieux possible une perspective d’observateur neutre.

risque de rechercher spé les cmpts mal perçus socialement = biais de sélection → avant, doivent faire prédiction de qu’ils pensent observer de ⊖ pdt la vidéo.

remise en question de la fiabilité de la vidéo

confondre cmpts de sécurité et déficits de compétences sociales → cmpt de sécurité peuvent ressembler à des déficits de compétences sociales mais c’est pas le cas ! Va D en amont du visionnage, est ce que pdt la conversation ils étaient concentré avec autre chose = comprendre que les strat étaient volontaires.

réactiver les pensées autocritiques : peut relancer les pensées qu’on a avant les interactions sociales → défusion cog.

Pensées négatives répétitives

On va porter notre attention sur comment le patient pense et à quoi il pense = forme de sa pensée (plutôt que contenu).

= Répétitive, passive (ne correspondent pas à une action concrètes), et/ou relativement incontrôlables et centrée sur des contenus ⊖.

Format de pensée intrusive : spontanée, non désiré, involontaire, incontrôlable et qui sont attribuées à des origines internes.

intrusion ex : “tu vas échouer” → ici ⊖ mais peut aussi avoir des intrusions ⊕.

⇒ Les intrusions sont normales et saines. Ce qui va faire qu’une intrusion est non saine, c’est sa fn, comment la pers la perçoit et comment ils y répondent (fusion avec l’intrusion).

2 types d’intrusions négatives :

rumination

inquiétude

Rumination

= Pensée ⊖ répétitive, prolongée et récurrente à propos de soi, de ses sentiments, de ses préoccupations perso et de ses expé bouleversantes.

= Pensées répétitives à propos des causes et des csqs d'événements et de pb et d'humeurs ⊖.

DONC processus à valence ⊖ centré sur des expé passées. ex : “pk est ce que j’ai encore échoué à ce test, je suis nulle” : porte sur une expé passé + porte sur moi.

Théorie des styles de réponse (rumination)

diff hm / fm ds leur réponse à la dép : hm = distraction et fm = rumination

Rumination vient altérer résolution de pb

modifs : distraction c’est aussi pas bien car sorte d’évitement & rumination sous deux formes : ressassement (pas bien) et réflexion (bien car va vers la résolution de pb).

Rumination = réponse apprise (comment ?)

observation

expérience

renforcement social

Théorie du contrôle (rumination)

le cmpt humain fnne comme un système de contrôle qui cherche constamment à réduire l'écart entre état actuel et état désiré (le but que je veux atteindre). Fnne comme une boucle avec 4 composantes :

but

perception de l’état actuel

composante qui compare l’état actuel au but

Si précédent dit que je suis éloignée de mon but : action concrète que je vais entreprendre pour réduire mon écart. Continue jusqu’à ce que mon écart soit diminué ou que mon but soit atteint.

→ Rumination déclenchée par perception d’un écart entre l’état actuel et mon but.

Rumination cmm réponse contextuelle. Peut être constructive ou non constructive.

Théorie des modes de traitement (Watkins) (Rumination)

pensée répétitive va avoir csq non constructive ou constructive selon le mode de traitement. Distingue 2 mode de traitement :

Rumination concrète: on pense manière spé, attention centrée sur l’instant présent et sur la manière dont les choses se déroulent moment par moment. “Comment puis-je faire pour aller mieux ?” → forme de résolution de pb bénéfique car améliore régulation émotionnelle, réduit rumination répétitive etc.

Rumination abstraite : les pensées sont centrées sur le passé et le futur → orienté de manière G, pas avec le contexte. Mode abstrait, décontextualisé et évaluatif. “Pk ?” → non constructif car accorde encore plus d’importance à ce qui est entrain de se passer, plus réactif, permet pas de chercher une solution donc altère résolution de pb.

Habitudes mentales (watkins et nolen-hoeksema)(rumination)

considère rumination cmm habitude mentale apprise et déclenchée immédiatement face à une humeur ⊖.

Association stimulus réponse comme humeur ⊖ (S) et rumination (R). A force qu’elles apparaissent ensemble et se répètent, il va y avoir association.

Qd épisode dép, répertoire de cmpts d’adaptation restreint donc va plus utiliser la rumination. → à force l’association entre émotion - et rumination se fait → assiciation devient peu modifiable.

Inquiétudes :

= enchaînement de pensées et d'images chargées d’émotions ⊖ et difficiles à contrôler.

= une tentative de s'engager dans la résolution de pb mentaux sur une question dont l'issue est incertaine mais qui contient la possibilité d'un ou plusieurs résultats négatifs.

= pensées négatives à propos de l'avenir, sous la forme de questions du type “Et si ?”.

Théorie de l’évitement cog (inquiétudes)

l'inquiétude comme une réponse d’évitement aux menaces perçus par la pers = une tentative de maîtriser les pb de dysrégulation émotionnelle et de se sentir plus en contrôle.→ inquiétude est un processus mental verbale donc va me permettre d’éviter les images mentales et les émotions ⊖.

Inquiétude comme évitement cog

Inquiétude sont alimentées par des croyances : ça me prépare, je serais plus prête, j'arriverais à résoudre le pb. → cercle vicieux s’installe : inquiétude ne permettent pas de faire partir anxiété donc elle se maintient, amplifie inquiétude et etc.

Contrast avoidance model (inquiétudes)(ex des pers TAG)

pers avec TAG vont utiliser inquiétude comme strat d’évitement pour éviter un contrast émotionnel. Elles sont très sensibles à des montées d’émotions brusque donc va passer d’un état euthymique (très joyeux) à très anxieux et c’est pas agréable donc choisissent de générer inquiétudes pour pas être euthymique et qd anxiété arrive l’écart est moins important et plus supportable. → elle suscitent de l’émotion ⊖ dans le but de se mettre dans un état d’alerte stable et limiter l’écart de la chute.

Modèle de l’intolérance à l’incertitude (Dugas)(4 facteurs)

rôle central dans le dvlpt et le maintien du TAG. Faire face à une situation incertaine, floue etc. est si stressant qu’elles pensent que l’inquiétude va les aider à gérer ces événements ou empêcher ses événements de se produire.

4 facteurs :

Intolérance à l’incertitude : rôle déclencheur. Tendance à réagir ⊖ aux événements incertains. Perception des choses cmm dangereuse, incontrôlable, inconfortable donc veulent réduire l’incertitude.

→ Pousse à s’inquiéter.

Croyances ⊕ entretenues à l’égard des inquiétudes : croyances que ça va aider à prévenir le pb etc. Comme si les inquiétudes venaient témoigner de qlqc d’important pour moi (je m'inquiète pour mes proches car je les aime). → Va avoir fn de renforcement car justifie inquiétude. Les croyances se maintiennent avec les croyances.

Mauvaise orientation de la résolution de pb : vont percevoir/évaluer pb cmm bcp plus ⊖. Vont ressentir manque de confiance dans leur capacité à le résoudre, perçoit pb cmm menace, se frustre plus rapidement qd confronté à un pb, conduit à être plus pessimiste. Percevoir les pb comme ça, va venir exacerber l’inquiétude et l'anxiété déjà ressenti + nie à la résolution de pb. → Rôle de maintien.

L’évitement cog : je reste dans l’inquiétude donc j’évite d’imaginer ou de ressentir la peur réelle. Incertitude jamais confrontée donc n’apprend jamais que l’incertitude est tolérable. → va entretenir tout le cercle vicieux.

Csqs des inquiétudes :

va exacerber la psychopatho en :

amplifiant les émotions (anxiété) : réactive les mêmes circuits émotionnels, entretiens les émotion ⊖, nous focus sur nous même donc on se concentre encore + sur notre détresse et on la nourrit encore +.

interfère avec la résolution de problèmes : traitement mental stérile, pas de concret. Cogiter sur du “pk?” n’aide pas à réfléchir sur du “comment?”. Prend de la ressource attentionnel.

interfère avec le comportement d'approche active.

nuit à la concentration et à la sensibilité au contexte.

Croyances métacognitives (déf + types)

croyance à propos de notre propre façon de penser.

On en retrouve plusieurs :

croyances ⊕ : penser que mes pensées comme s’inquiéter, ruminer c’est utile.

croyance ⊖: les pensées sont incontrôlables et dangereuses. Elles vont alimenter la peur de la pensée.

croyance à propos de la compétence cog : ma mémoire est défaillante.

autres croyances : penser que c’est nécessaire de contrôler ou supp certaines pensées.

Modèle de fn exécutives autorégulatrice :

les trouble ne viennent pas direct des pensées ⊖ mais des croyances que la pers a sur ses pensées.

Trois niveaux en interaction :

Traitements agissant automatiquement et par réflexe : rapide et souvent inconscient. ex : réagir à un bruit et me tourner vers le bruit.

Traitement volontaire à haute D attentionnelle : venir évaluer la fn exécutive. Est ce que j'agis correctement ? Je devrais agir d’une autre manière ?

Croyances sur soi stockées en mémoire = croyances métacognitives : influence notre attention, les stratégies, etc

Rôle clé du CAS (syndrome cog attentionnel) : toutes les réactions mentales utilisées par ce niveau de traitement. Se compose des ruminations, inquiétudes, surveiller la menace, strat de contrôle dysfonctionnel.

Tout ça apparaît car la pers possède des croyances métacog. Va activer volontairement la rumination et l’inquiétude.

TCC et pensées - répétitives :

pas efficace pour les ruminations dans la dép

plutôt chercher à réduire l’exposition aux contextes qui déclenchent rumination

introduire acti structurantes

modifier association stimulus réponse

va amener pers à penser de manière plus concrète et orienter son attention vers la résolution de pb.

Activation cmptal (pensées - répétitive).

agir pour aller mieux → dans la dép, moins j’agis, plus je rumine donc besoin agir pour bouleverser le cercle vicieux.

Approche comportementale qui vise à augmenter le niveau d’activité de l’ind et à réduire l'évitement. Augmenter le niveau de renforcement ⊕ conditionnel à la réponse et par conséquent de réduire les effets dépressifs.

→ prendre conscience du déclencheur, observer les csqs que ça a, observer les V et le lien significatif que la pers en fait puis planifier concrètement des acti à mettre en place = progressif, petits pas par petits pas. La pers va pouvoir s’engager dans des acti qui lui plaisent.

Thérapie méta-cognitive (pensées - répétitives)

prendre conscience de nos propre meta cog puis remise en question des croyances positives et négatives concernant les ruminations et les inquiétudes (inquiétudes sont incontrôlables ; je vais devenir fou/folle si je continue à m’inquiéter). → but de dvlper une nouvelle relation avec nos pensées.

Techniques de re-entrainement de l’attention vers des stimuli externes : exo pour remettre en question ses croyances, confronter le patient etc.

Qlq biais de raisonnement :

biais du survivant

biais de confirmation (= cherry picking) : tendance à sélectionner certaines infos et pas d’autres pour valider un HP / pensée qu’on a déjà.

effet de surconfiance (effet dunning-kruger) : moins on en sait sur qlqc, plus on pense en savoir et inversement où plus on est expert d’un S, moins on pense en savoir (car on a plus conscience de tout ce qu’on connaît pas).

Négligence de la taille de l’échantillon : essaie de tirer des ccl sur un groupe sans tenir compte de à quel pts ce groupe est représentatif de la cat qu’on cherche à évaluer.

Raisonnement :

processus cog de niveau sup qui vise à déduire des ccl, à générer des jugements et à tester des HP de manière logique et cohérente.

Biais de raisonnement :

lorsque le raisonnement tend vers des ccl spé de manière systématique et régulière, dans diverses situations. → ils sont systématiques donc connus et prévisibles. Ils ont une utilité, ils fonctionnent car ils sont économiques, on ne peut pas tout traiter donc les biais nous aident. Certains biais vont par contre fnner de manière inadaptée.

Distorsion cog :

manière de traiter l’info qui résulte en erreurs de pensée prévisibles et qui a souvent pour csqs d’entretenir des pensées et des émotions ⊖. → erreurs prévisibles qui contribuent aux difficultés, elles ont des csqs délétère. Niveau de traitement plus faible.

Biais cog :

mécanisme systématique de la pensée qui provoque des erreurs de perception ou de décision, sans que l’on s’en aperçoive→+ rapide, - couteux et souvent adapté et utile. Niveau de traitement supérieur.

Dissonance cog :

tension, inconfort psy ressentis lorsque les cog (croyances, connaissances, opinions) sont incompatibles, se contredisent.

Différentes DC :

inférence arbitraire : ccl hâtives; tirer des ccl rapides et investigué en absence de preuve

abstraction sélective : se concentrer sur un détail ou plusieurs (ignorer bcp de carac de la situation). Sélectionner des détails ⊖ et observer l'ensemble de la situation de manège ⊖.

surgénéralisation : tirer une règle très G sur la base de plusieurs événements isolés. Et appliquer ça à plusieurs niveaux de situation.

Dramatisation / minimisation : amplifie l’importance de la signification d’un événement ou la minimise/banalise.

Personnalisation : rapporter à soi même des événements externes.

Pensée dichotomique : penser en tout ou rien ou en noir et blanc. Pas de souplesse ni de nuance pour traiter l’info.

Diff raisonnements :

raisonnement interprétatif

raisonnement attributionnel

Heuristiques

Raisonnement interprétatif :

Raisonnement qui permet d’interpréter, expliquer les causes et prédire les événements.

Psychopatho : étiologie et maintien des troubles.

Interpréter des stimuli ambigus : face à un stimulus ambigus, on va formuler un raisonnement qui propose une interprétation. Dans la vie, c’est très rare qu’on soit pas confronté à des stimuli ambigus. La manière dont on lève ces ambiguïtés, nous dit bcp sur la manière dont on interprète au monde.

Préoccupations perso actuelles : tout ça va influencer la manière dont on raisonne. On voit une diff entre pers qui souffrent et pers normales.

Paradigme d’éval des stimuli ambigus (raisonnement interprétatif)

paradigme d’auto-éval : proposer des vignettes ambiguës et leur propose de choisir parmi plusieurs réponses qui permettent de lever l'ambiguïté.

paradigme expérimentaux : observer la manière dont ça fnner. Voir comment fnne le raisonnement.

Avec diff tâches : tâche d’orthographe des homophones, tâche d’amorçage lexical, tâche de mémoire de reconnaissance et tâche de clignement visuel.

Biais attributionnel (et 3 dimensions)

cherche à expliquer les causes des événements. On le fait selon 3 dimensions :

interne / externe : causé par moi ou l’extérieur

stable / temporaire : ça va rester ou non

Globale / locale : généralisable à d’autres situation ou très spé à cet événement.

Biais égoïste / égocentrique :

tendance avec événement ⊖ d’attribuer des cause externe, temporaire et locale et inverse pour événements ⊕. ex : ratte exam (événement ⊖), c’est pas moi, juste cet exam et ça recommencera pas.

Erreur fondamentale d’attribution :

tendance à attribuer le cmpt d’une pers à des attributions internes plutôt qu’au contexte. ex : collègue qui s'énerve, va penser qu’il est con et en fait peut être que ça se passe mal au L.

Style d’attribution pessimiste (≠ biais égoiste) :

qd ⊕ externe, transitoire et locale et qd ⊖ interne, stable et globale. ex : “j’ai pas réussi parce que je suis nulle, j’y arriverais jamais.””Non mais là c’était de la chance.”

Heuristiques :

= raccourci mentaux, règles approximatives, qui permet de prendre des décisions et de résoudre des pb de manière rapide et efficaces.

On en a tous et ça peut être très adapté.

Heuristique de disponibilité

Manière dont on va essayer de porter des jugement en fn de ce qui est dispo à notre esprit.

Tendance à estimer la proba ou la f d’un événement en fn de la dispo relative des souvenirs liés.

Simulation heuristique : capacité à imaginer événement influence l’idée que l'événement est probable. ex : fm enceinte qui ont plus de facilité à imaginer l’accouchement vont plus dire que ça va bien se passer. Peut être l’inverse : si je n’arrive pas à m’imaginer l’événement, il ne va pas arriver.

Raisonnement contre-factuel : revenir sur des événements passés avec la formulation “et si”, “si seulement”. → formuler de nouvelles possibilités. Souvent suite à des événements ⊖.

Heuristique de représentativité :

Comment on va être influencé par ce qu’on pense.

Jugement influencé par ce qui est perçu comme typique : on essaie d’estimer la causalité de qlqc, prédire à quel pts qlqc est probable.

Ex : sophisme du joueur, si un dès tombe plusieurs fois sur 6 et qu’on nous D de prédire le prochain tirage, on va dire autre chose que 6.

Tversky et kahneman : on doit faire un classement de ce qui nous semble le plus probable pour Linda. Gens disent surtout C et G. C’est une erreur probabiliste, toujours moins de chance de correspondre à deux choses (G) qu’à une.

Heuristique d’affect :

Manière dont notre jugement est influencé par l’état émotionnel qu’on est en train de vivre. :

Émotion comme source d’info pour formuler des jugements d’éval : pour prendre des décision et résoudre des pb, de manière plus rapide et efficace.

Pour des prédictions de vie future ou bilan de vie passée : dépend de l’état émotionnel dans lequel on se trouve.

Prise en charge des biais de raisonnement

dépend de la fn, à la base c’est adapté mais on prend en charge si c’est pas adapté. 3 pts d’intervention :

biais de raisonnement : observer comment se construit le raisonnement. Prendre du recul sur ses propres processus de raisonnement.

Croyances et HP : faire des test d’HP, à l’épreuve de la réalité et observer ce qui se passe.

Préoccupation et objectifs actuels : voir ce qui relève des préoccupations de la pers. La pers vient nous voir avec un but émotionnel, et on veut pas poursuivre ça, c’est une piste de prise en charge, permet de se recentrer sur les V.

Repère chronologique : théorie de l’esprit pas immédiate :

entre 14-18 mois : capacité à regarder là où l’adulte regarde.

entre 18-24 mois : faire semblant → capable de faire la distinction entre ce qu’on est entrain de faire et le réel.

entre 3-4a : l’autre a une croyance diff → commence mais encore difficile de décrire le monde en prenant la perspective de l’autre.

Vers 6-7a : comprendre les métaphores : ironie sarcasme, 2d degré → diff entre la forme et le fond du message.

Vers 9-11a : pdv de plusieurs pers en même temps + connaissance des fausses croyances des autres.

dvlpt progressif de la théorie de l'esprit corr au dvlpt du langage.

Théorie de l’esprit (TOM)

= capacité à inférer des états mentaux à autrui, cmm des croyances, des désirs ou des intentions. → on attribue des choses pour interpréter et prédire le cmpt des autres.

Interactions impliquées dans la TOM :

comm intentionnelle : comm avec l’autre dans le but de modifier un cmpt ou ses connaissances.

faire semblant : pour faire semblant, nécessite de penser que l’autre va y croire.

capacités d’empathie : pvr s’adapter à la perspective de l’autre c’est la base des capacités d’empathie.

Théorie de la Tom : 2 manière de la conceptualiser :

Théorie de la théorie (TT) : au fur et à mesure de nos expés de vie, on se fabrique une sorte de lexique structuré en règles et donc une théorie → bibliothèque théorique. Dans une situation comme ça, on irait consulter notre bibliothèque. “je le pense ?”

Limite : difficulté à expliquer comment enfants très jeunes arrivent à avoir TOM.

La théorie de la simulation (TS) : je ressens ce qui se passe, dans une situation ou je dois inférer un état mental, je le simulerais chez moi pour essayer de voir ce que l’autre ressent. C’est de l’observation, perception de ce qui se passe à l’intérieur de moi. “Je le ressens ?”.