Theorien -Internationale POlitik

1/74

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

75 Terms

Anarchie

Grundordnungsprinzip des internationalen Systems ohne zentrale Autorität

kein zentrales Gewaltmonopol

Selbsthilfelogik der Staaten

Unsicherheit & Sicherheitsdilemma

Balance of Power

• Ausgleich von Macht: Wenn ein Staat or Bündnis zu mächtig wird, bilden andere Staaten Gegenallianzen oder verstärken ihre eigene Militär- und Wirtschaftsleistung, um das Ungleichgewicht zu korrigieren.

Selbsthilfelogik: Staaten müssen selbst für eigene Sichrheit sorgen

R2P (Responsibility to Protect)

Schutzverantwortung des Staates; Schutz Bevölkerung

Internationale Unterstützung und Kapazitätsaufbau: internationale Gemeinschaft, Hilfe bei Schutzaufbau anderer

Rechtzeitiges und entschlossenes kollektives Handeln

Globalisierung

Zunahme von Verdichtung und Vernetzung globaler Beziehungen / Interdependenzen

• Angetrieben durch technologischen Fortschritt, wirtschaftlichen Austausch, kultureller Anpassungsdruck

WELTGESELLSCHAFT

Prozess der globalen Vergesellschaftung – „goods“ and „bads“

• Prozesse der Vereinheitlichung, aber auch Fragmentierung

• Begriff bleibt eher Utopie einer kosmopolitischen Bürgerschaft

WELTSTAATLICHKEIT / GLOBAL GOVERNANCE•

System formaler Anarchie, Geflecht aus Aktueren

- Weltrecht – Weltöffentlichkeit in Anfängen

Regulierung von Akteuren

kooperation für Probleme die Staaten nicht allein lösen könen

Ontologie und Epistemologie

• Ontologie = „Was ist da?“ → Welche Grundbausteine der politischen Welt erkenne ich an?

• Epistemologie = „Wie weiß ich das?“ → Mit welchen Methoden und Kriterien begründe ich mein Wissen?

INTERNATIONALE POLITIK….

regelmäßige außenpolitische Handlungen,

-die nach dem Muster der Aktion und Reaktion verlaufen

-sich auf einen politisch relevanten Bereich jenseits des Staates beziehen

• unter den Bedingungen von Anarchie

Westfälischer Frieden

Ende des Dreißigjährigen Kriegs.

– Einführung des modernen Staatensystems und des Souveränitätsprinzips („Westfälisches System“)

– Basis für Staatsinteressen, Diplomatie und völkerrechtliche Anerkennung.

Internationale Beziehungen vs. internationale Politik vs. IB (Disziplin)

Internationale Beziehungen (IB): Gesamtheit aller Transaktionen und grenzüberschreitenden Handlungen zwischen Staaten, nicht-staatlichen Akteuren und IOs, die ein dauerhaftes Handlungsgeflecht erzeugen (inkl. ökonomischer, kultureller Interaktionen).

Internationale Politik: Regelmäßige außenpolitische Aktionen und Reaktionen zwischen außenpolitisch relevanten Akteuren über Staatsgrenzen hinweg, unter Anarchie-Bedingungen; Fokus auf politisch-autoritative Werteverteilung.

IB als Disziplin: Sozialwissenschaftliche Teildisziplin der Politikwissenschaft, die sich mit Theorie, Methodik und empirischer Forschung zu grenzüberschreitenden politischen Prozessen befasst.

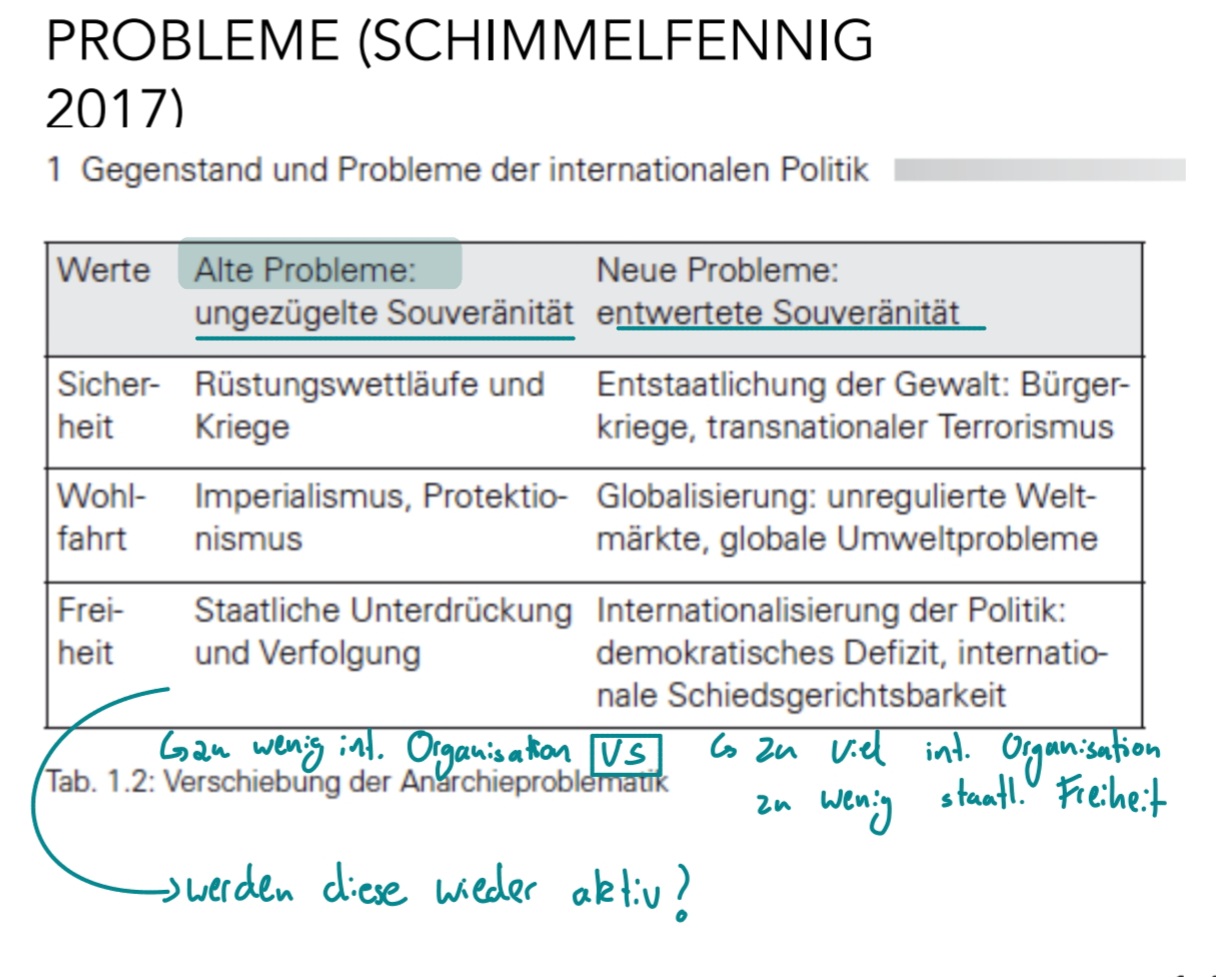

Probleme der Internationalen Politik (Schimmelpfennig)

Drei Analyseebenen nach Kenneth Waltz

individual level,

domstestic level

international level

Warum sind Theorien wichtig?

abstrahieren und verallgemeinern Phänomene= Wesentliche zu erkennen.

– Sie ermöglichen Selektion relevanter Fakten, Erklärung von Ursachen, Prognose künftiger Entwicklungen und Gestaltung politischer Praxis.

– Helfen, Komplexität zu reduzieren und Forschende auf zentrale Dynamiken zu fokussieren.

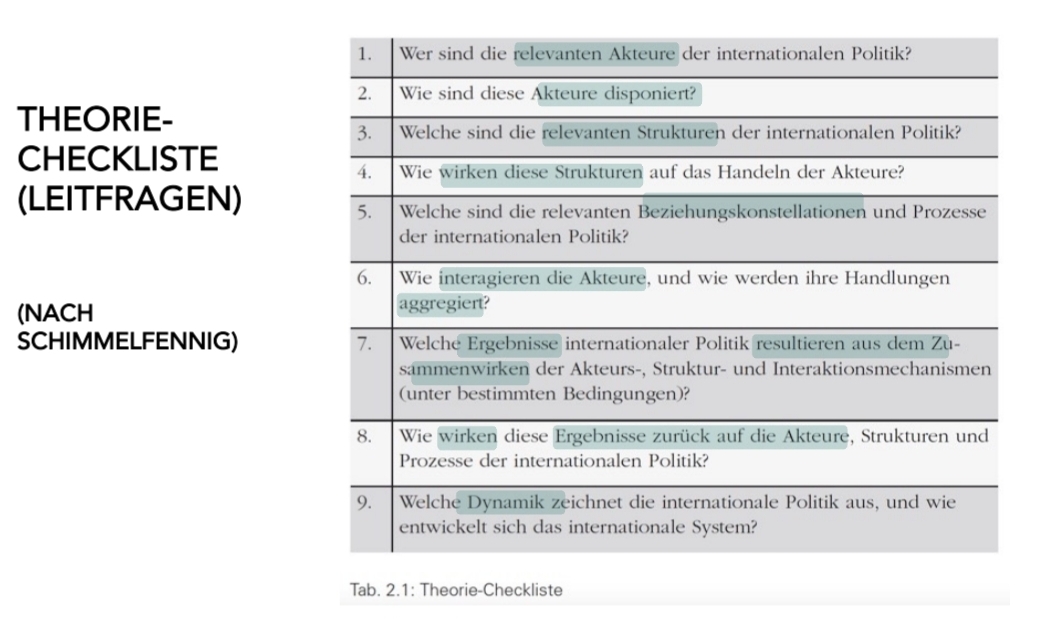

Vier Funktionen von Theorien

Selektion→ Erklärung→ Prognose→Gestaltung

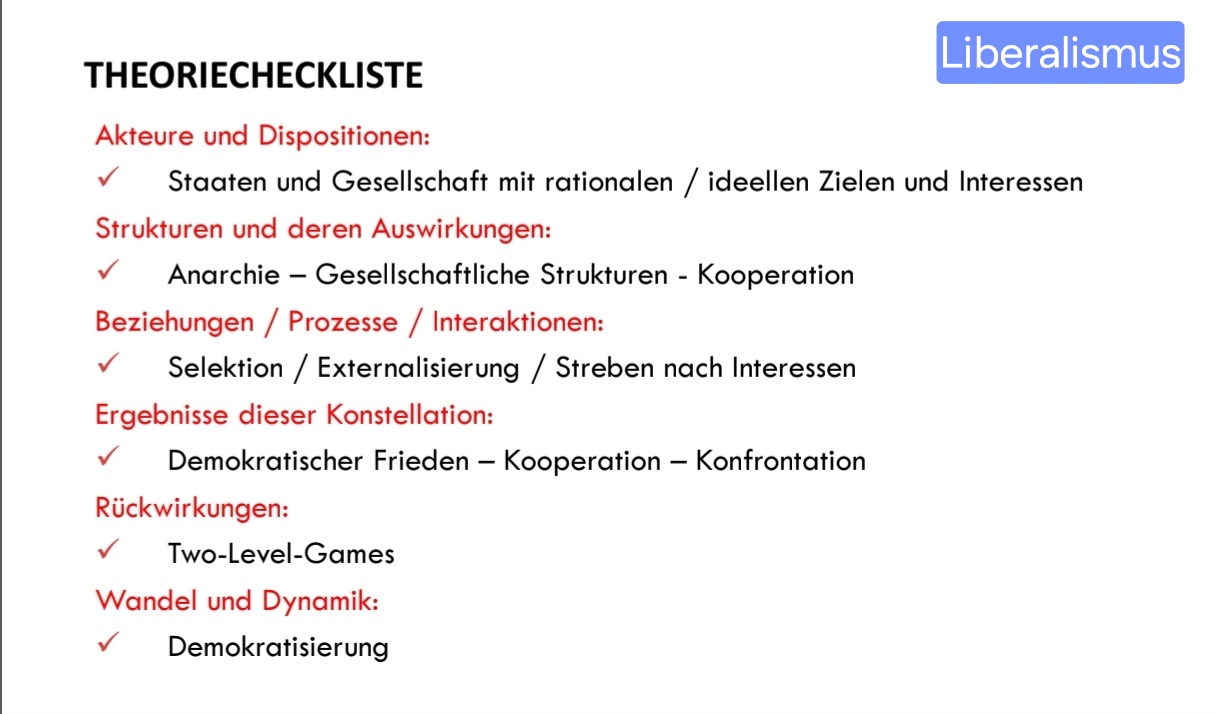

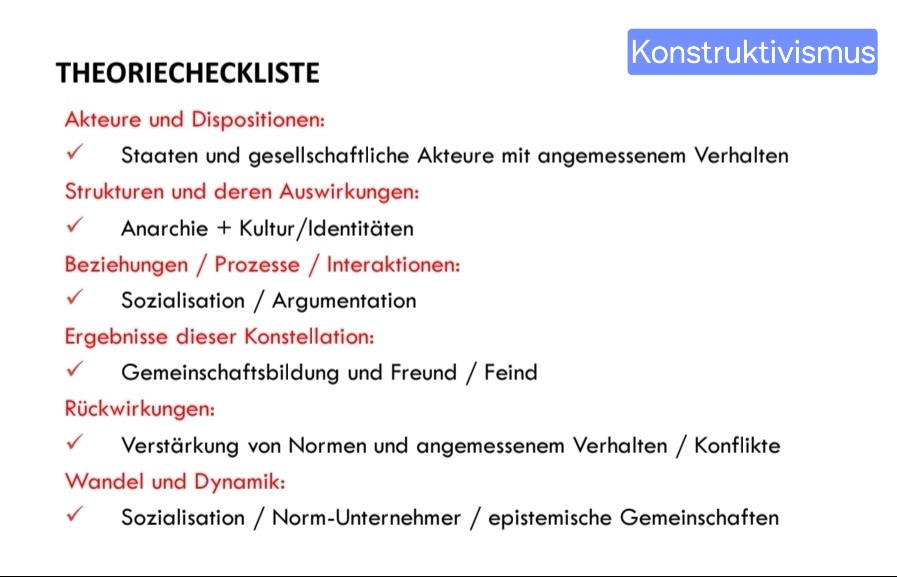

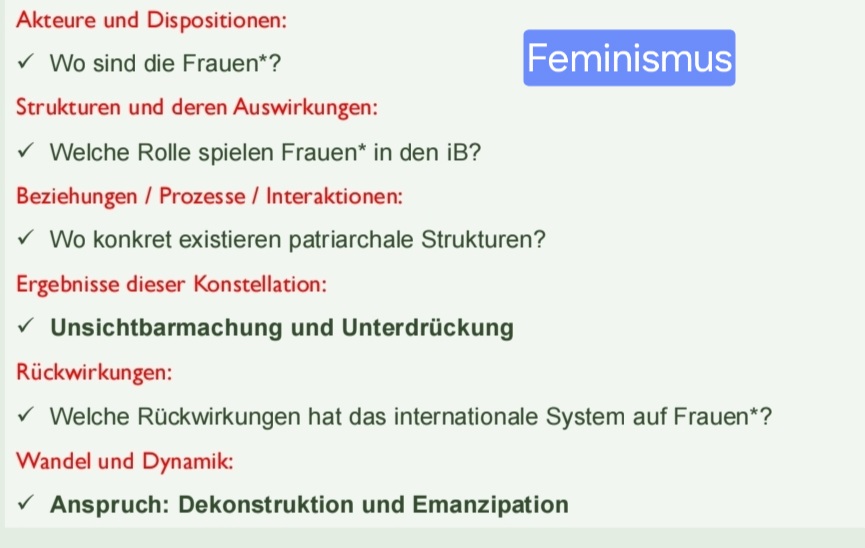

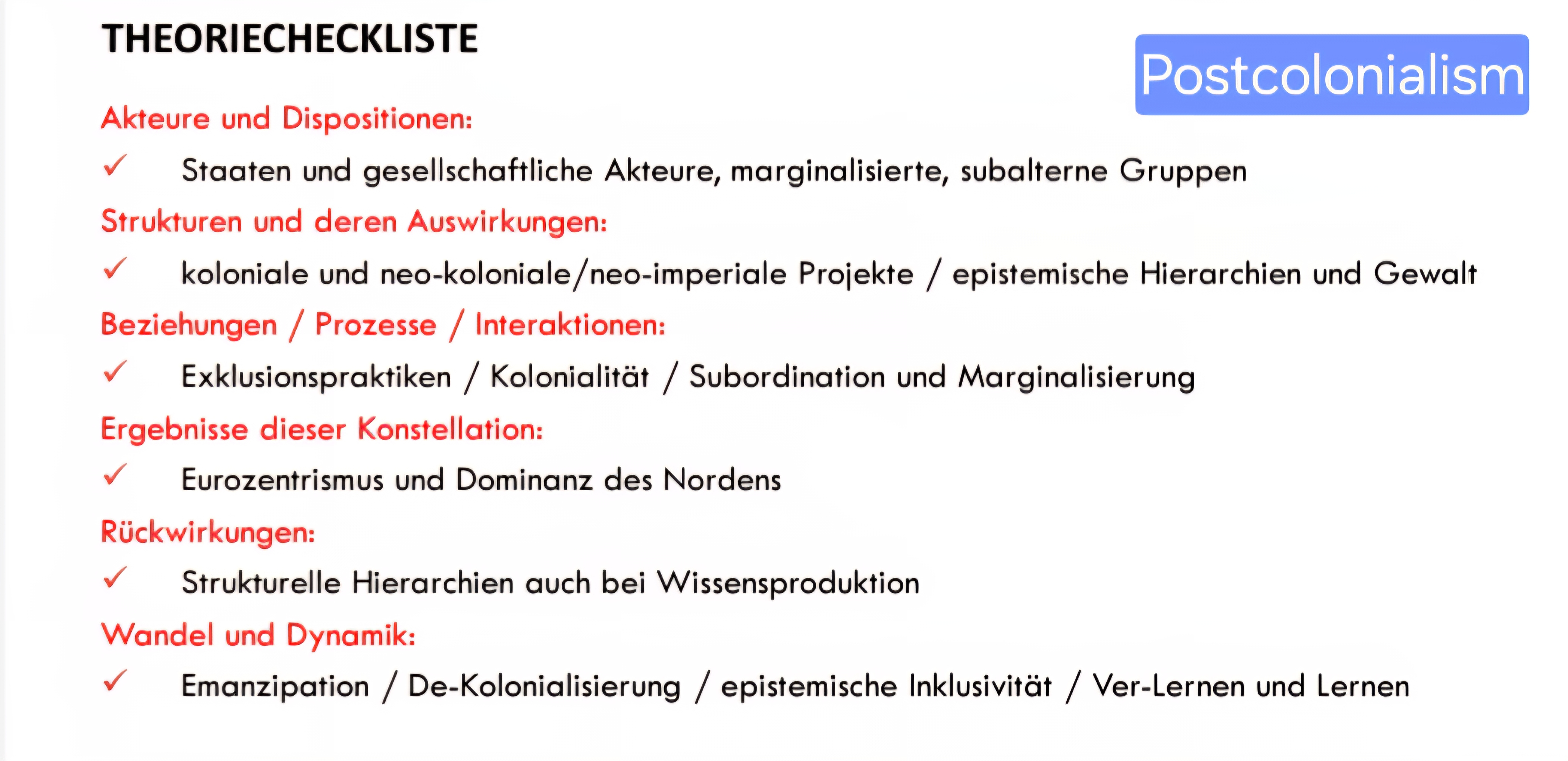

Theorie Checkliste

Akteure und Beschaffenheit

Strukturen

Interaktionen, Beziehungen

Dynamiken

Selektion & Externalisierung

Externalisierung innerstaatlicher Verhaltensweisen

Selektion: staatliche Strukturen filtern außenpolitische Ziele aus gesellschaftlicher Interessenvielfalt

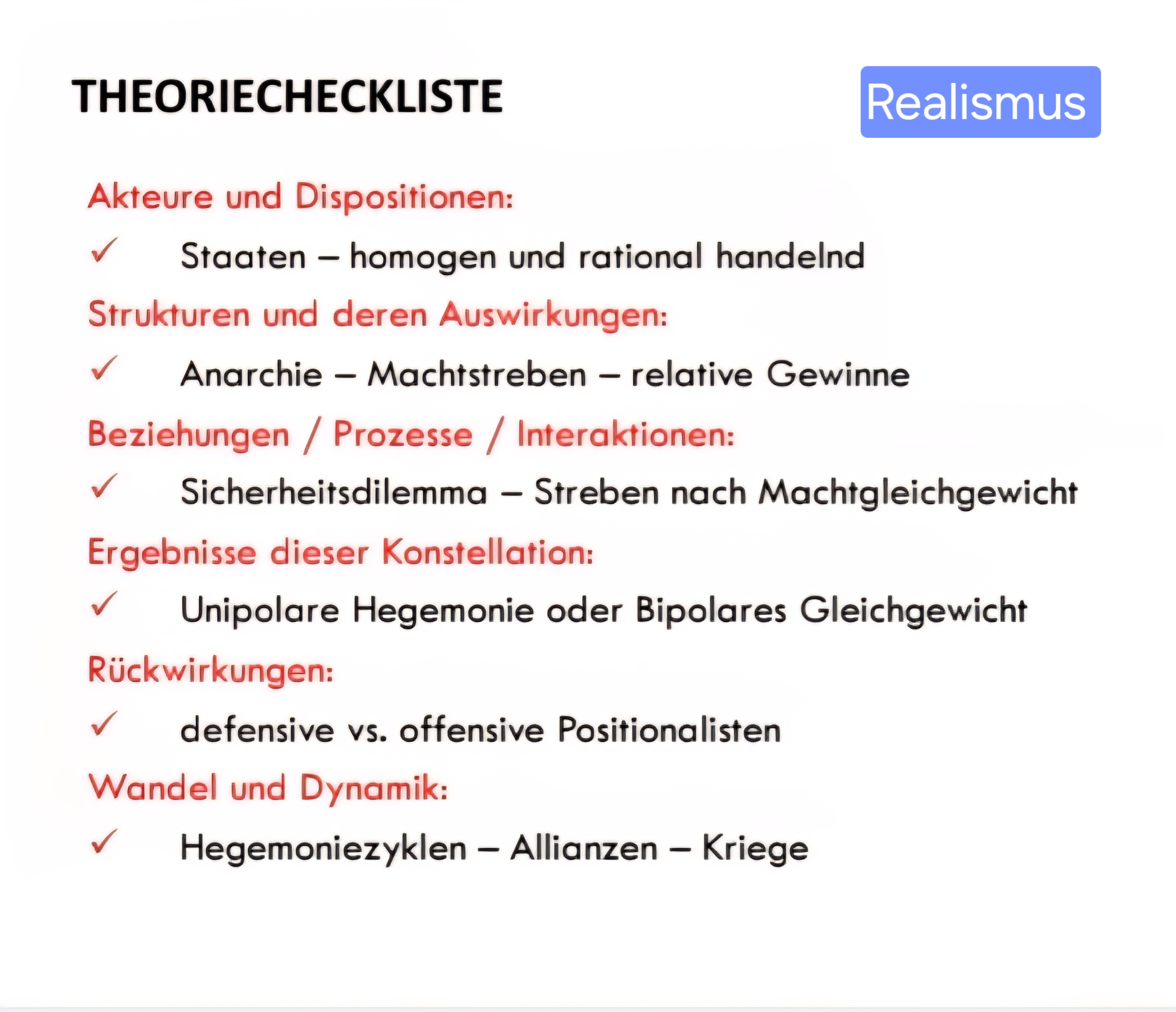

Grundannahme Realismus

Machtkonkurrenz wegen strukturellen Zwängen des internationalen Systems (nicht individueller Natur des Menschen!)

• Grundbedingung: Anarchie

• Außenpolitik als Kampf ums Überleben: Sicherheit als high politics mit Priorität

• Staaten als wichtigste Akteure des internationalen Systems – einheitliche Akteure, homogen, rational handelnd

Klassischer Realismus vs. Neorealismus

Klassischer Realismus (Morgenthau): anthropologisch begründetes Machtstreben, Fokus auf Entscheidungsträger

Neorealismus (Waltz): strukturelle Zwänge des anarchischen Systems, Staaten als rationale „Blackboxen“, Machtstreben aufgrund von Strukturen erzwungen

Sicherheitsdilemma

Selbsthilfelogik im anarchischen System → fundamentale Unsicherheit über Absichten

Sicherheitsmaßnahmen erzeugen Gegensicherheitsmaßnahmen → Teufelskreis

Liberalismus Grundannahmen

Innerstaatliche Strukturen erklären außenpolitisches Verhalten: kausaler Nexus zwischen Gesellschaft und staatlicher Politik auf internationaler Ebene

• Staaten weiterhin als zentrale Akteure in der internationalen Politik

• Anarchie kann überwunden werden

Two-Level-Game nach Putnam

Level I: Aushandeln nationaler Präferenzen zwischen Regierung, Parlament & Interessengruppen

Level II: Staat vertritt das innenpolitisch ausgehandelte Ergebnis in internationalen Verhandlungen

Win-Set: Menge aller international möglichen Übereinkünfte, die innenpolitisch akzeptabel sind; Größe hängt von Effektivität der Interessenaggregation ab

Demokratischer Frieden

Demokratien führen keine Kriege gegeneinander

Demokratische Partizipation & Transparenz hemmen Kriegsausbruch

Innerstaatliche friedliche Konfliktlösungsmechanismen werden nach außen exportiert

Unipolare, bipolare & multipolare Weltordnung

Unipolar: Hegemonie eines einzigen Staates

Bipolar: Gleichgewicht zweier Großmächte

Multipolar: Mehrere Machtzentren, hohe Instabilität durch Fehleinschätzungen

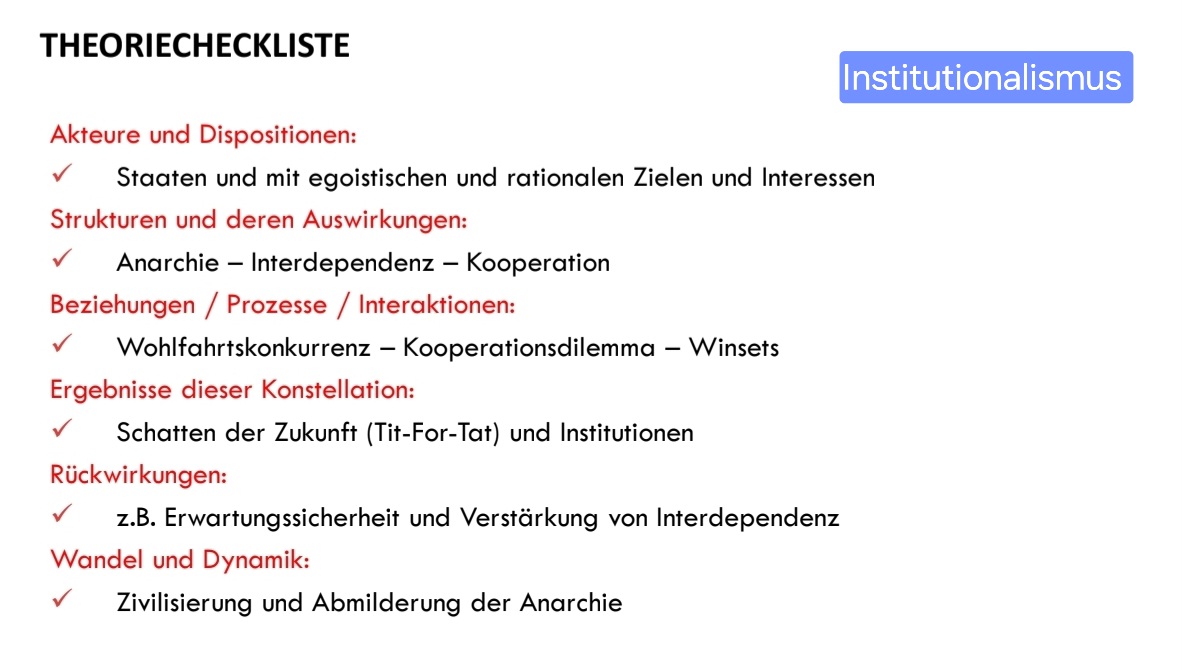

Institutionalismus Grundannahmen

Anarchie als Ausgangsbedingung, aber Staaten bleiben rationale Akteure Internationale Politik …

Akteure sind nicht nur souveräne Staaten, sondern auch transnationale Gruppen Internationale Politik …

Gemeinsamer Problemlösungsbedarf schafft neue Handlungsspielräume für alle Beteiligten Internationale Politik …

Kooperation generiert Gewinne – im Fokus stehen absolute (nicht relative) Gewinne Internationale Politik …

Institutionen mindern zentrale Kooperationshindernisse (z. B. Unsicherheit, Transaktionskosten) Internationale Politik …

Kein Zwang, aber notwendig: Institutionen sind kein übergeordnetes Gewaltmonopol, aber unerlässlich für Problemlösungen Internationale Politik …

Abmilderung der Anarchie durch regelgeleitete Interaktionen (rationalistischer vs. soziologischer/konstruktivistischer Institutionalismus)

INTERDEPENDENZ

wechselseitige Abhängigkeit von Staaten

Kollektivgüter

Nutzung von mehreren Akteuren

• Können nicht von Nutzung ausgeschlossen werden

• Nutzen aus dem Kollektivgut ist unabhängig von der Anzahl der Nutzer

• Konsum eines Akteurs schließt den eines anderen Akteurs nicht aus

• Trittbrettfahrerproblem

Alle wollen Kollektivgut nutzen, keiner zahlt Internationale Politik …

Abhängigkeit von anderen für Bereitstellung

Beispiel: CO₂-Reduktion

• Asymmetrische vs symmetrische Interdependenz

ymmetrisch: wechselseitige, gleichstarke Abhängigkeit Internationale Politik …

Asymmetrisch: einseitige Abhängigkeit, großer Einfluss für starken Akteur

Kooperationshindernisse

Spieltheorien;

Gefangenendilemma (Prisoner’s Dilemma) Internationale Politik …

Kampf der Geschlechter (Battle of the Sexes) Internationale Politik …

Anreize größer, nicht zu kooperieren (rationaler „Verrat“)

oder Interessen nicht kompartibel

Absolute Gewinne ↔ Relative Macht

Fokus auf absolute Gewinne im Institutionalismus: Gesamtnutzen steigern Internationale Politik …

relativer Machtvergleich kann Kooperation blockieren

Kooperationsanreize

Möglichkeit gemeinsamer Gewinne Internationale Politik …

Unkooperatives Verhalten führt zu suboptimalen Ergebnissen

Kooperation wird mögl

SCHATTEN DER ZUKUNFT,

Tit-for-Tat

Institution

Satz formeller und informeller Regeln, die Rollenverhalten vorschreiben, Handlungsspielräume definieren und Erwartungen formen (Jetschke)

Gebote / Verbote / Verfahren

—> Regime und Organisationen

Funktionen von Institutionen

Räumen Kooperationshindernisse aus dem Weg

- durch Erwartungssicherheit und erhöhte Glaunwürdigkeit

- senken Transaktionskosten

- Kontrolle und Sanktionierung

setzen aber keine normativen Regeln

ermögl. Kooperationsgewinne

= reulierte Anarchie

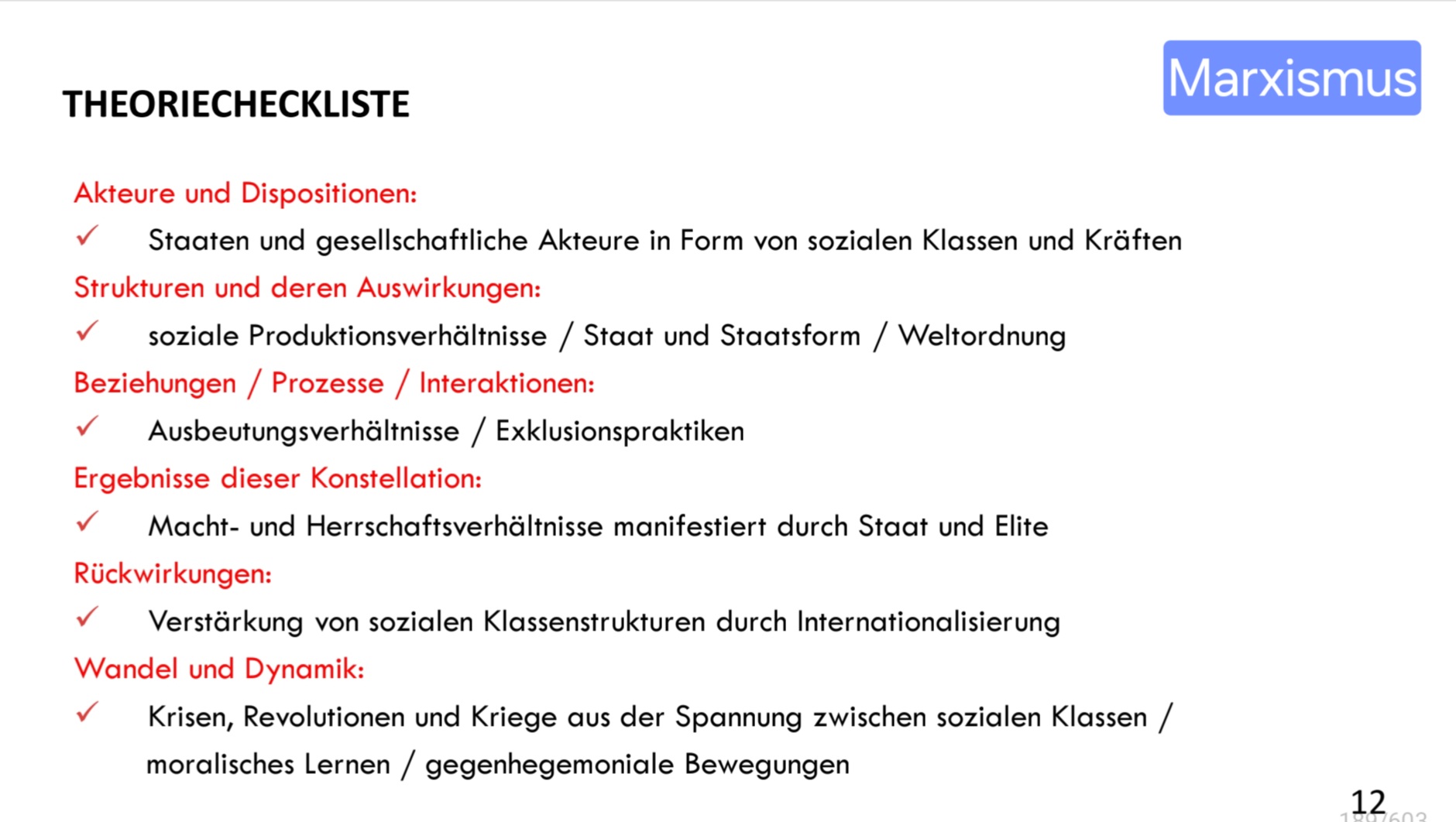

Grundannahmen Marxismus

Das Sein bestimmt das Bewusstsein“: Materielle Produktionsverhältnisse formen Ideologien und Weltbilder Internationale Politik …

Produktionsmittel in Privatbesitz (Bourgeoisie) vs. Besitzlose Arbeiter:innen (Proletariat) Internationale Politik …

Kommodifizierung: Arbeitskraft wird zur Ware und allein zur Mehrung von Kapital verkauft Internationale Politik …

Mehrwertaneignung: Arbeiter:innen erzeugen Mehrwert, der von Kapitalisten als Profit einbehalten wird Internationale Politik …

Klassenverhältnisse und Ausbeutung: Herausbildung zweier Klassen in ständiger Spannung und Konflikt (Klassenkampf)

Grundannahmen kritische Theorien

Identifizierung, Kritik und Überwindung von Strukturendie andere Menschen von der Verwirklichung ihrer Möglichkeiten ausschließen

• Aufdecken von Exclusionspraktiken (Rasse, Staatsangehörigkeit, soziale Klasse…)

Typen kritischer Theorien

➢ Kommunikative Paradigma (Linklater) Sprachgebrauch, Kommunikation und moralisches Lernen

➢ Produktionistische Paradigma (Marx): Gegensätze zwischen sozialen Klassen oder gesellschaftlichen Kräften als Kernmerkmal der IB – kapitalistischer Produktionsprozess prägend

• Ahistorizismus

Kapitalismus als zeitloses System, historische Entwicklung ausgeblendet

oft Kritik das hier historische Ereignisse ausgeblendet werden

• Kommodifizierung

Arbeitskraft wird zur Ware („Zur-Ware-Werdens“-Prozess)

Kapitalismus

Marktgetriebenes System, Produktionsmittel privat, Gewinnmaximierung zentral

• Exklusionspraktiken

Ausschluss marginalisierter Gruppen durch Staat & Institutionen

nach innen (Staatsbürgerschaft) nach Außen (Souveränität)

Produktion(-smittel)

Produktionsmittel im Besitz Bourgeoisie; Arbeiter:innen verkaufen Arbeitskraft (Proletariat)

• Hegemonie

Dominanz durch Konsens & Zwang einer Klasse über Institutionen

• „Das Sein bestimmt das Bewusstsein.“

Materielle Verhältnisse formen Ideologie

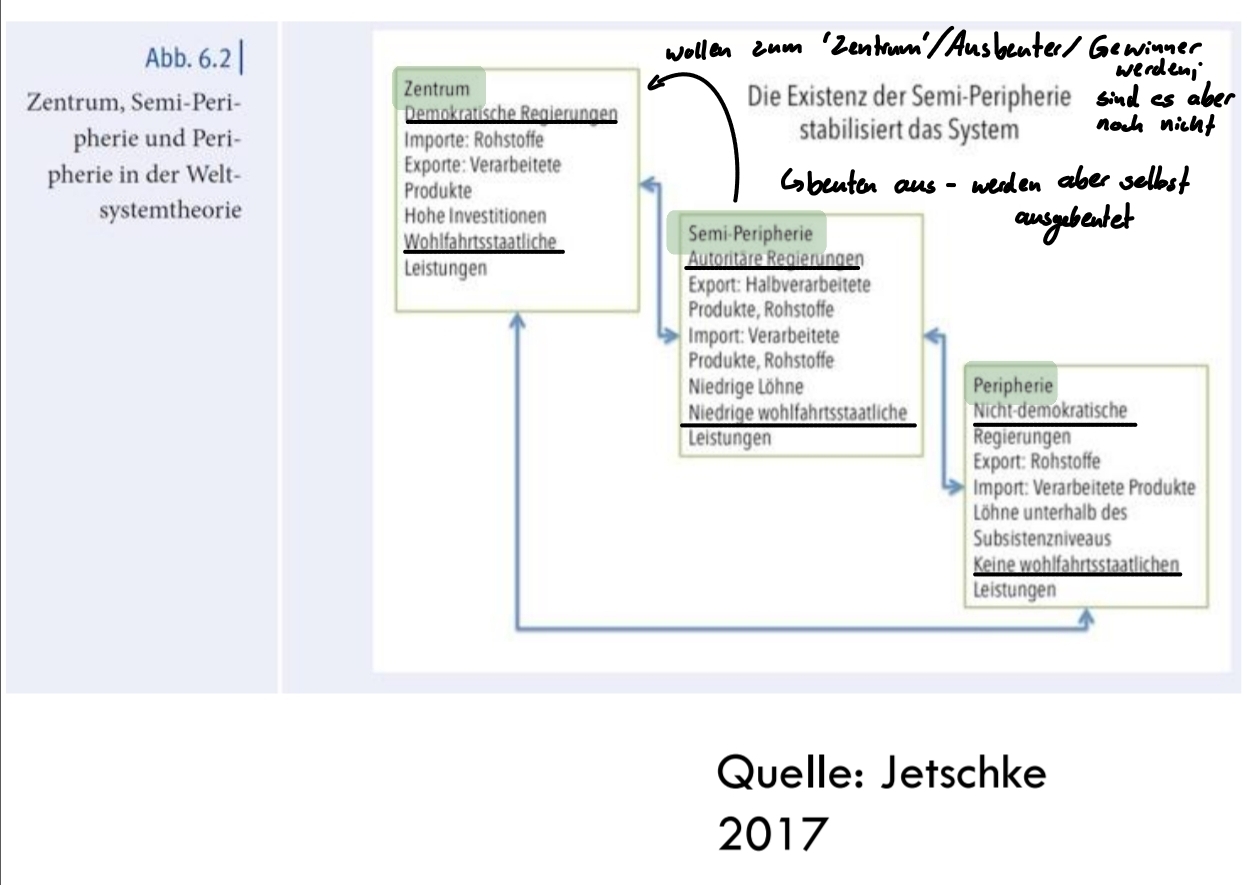

WELTSYSTEMTHEORIE VON WALLERSTEIN als bsp. für Marxismus

NEOGRAMSCIANISCHE ANSÄTZE

DIE INTERNATIONALE POLITIK ALS HEGEMONIE

-> Politische Institutionen und Ideologien halten Hegemonie aufrecht

- Staatliche Souveränität ist globalem / transnationalem Wirtschafts- und Finanzsystem unterworfen

- Multinationale Unternehmen und internationale Finanzinstitutionen als hegemoniale Ordnung über Staaten

==> Hegemonie = Regeln, die die dominante Produktionsweise unterstützen

KRITISCHE THEORIE (LINKLATER)

Konzept von Moral und Sprache

• Sprache als Machtinstrument

• Staatliche Souveränität sichert Exklusion

Linklater sind also Sprache und Moral nicht bloß kommunikative Phänomene, sondern zentrale Werkzeuge, mit denen politische und kulturelle Ausschlussmechanismen institutionalisiert werden.

Grundannahmen Konstruktivismus

--> Akteure: Staaten und Individuen

--> handeln Wertemaximierend

--> nicht den Konstruktivismus, sondern viele Theorieansätzen

—> Akteure handeln auf der Basis von Strukturen

- Reproduktion und Veränderung möglich

verinnerlichte „Kultur“ steuert unser Verhalten--> Subjektivität

entscheiden darüber, was als angemessen wahrgenommen wird

Idee

-Kausale oder instrumentelle Ideen vs. prinzipielle Ideen

kausal: Mittel zum Zweck

prinzipiell: Wertebasiert

• Ideen sind regulativ und konstitutiv, Handeln beschränkend und ermöglichend

WISSEN

Gemeinsame Überzeugungen hinsichtlich Ursache-Wirkungszusammenhängen und Problemlösungen – epistemische Gemeinschaften

WERTE

Politische Werte: erwünschten Werte und Merkmale einer politischen Ordnung

• z.B: Demokratie, Freiheit, Sicherheit

NORMEN

Kollektive Standards angemessenen Verhaltens

• Angemessene Strategien zur Erreichung gewünschter politischer Werte

IDENTITÄTEN

langfristige Merkmale die Gruppe definieren

• in group vs. out group

• definiert zb. durch; Gemeinsame Werte, Normen oder Überzeugungen

Kultur der Freundschaft / Feindschaft

• Staaten entwickeln ihre Beziehungen zueinander nicht „naturgegeben“, sondern auf Basis von sozial konstruierten Bedeutungen.

• Ob ein Staat als Freund oder Feind angesehen wird, ergibt sich aus gemeinsamen Normen, Erfahrungen und Diskursen – nicht aus objektiven Gegebenheiten.

Das Bewusstsein bestimmt das Sein

Konstruktivismus wird betont, dass die Vorstellungen, Werte und Wahrnehmungen (Bewusstsein) die Realität der internationalen Politik formen – nicht umgekehrt.

umkehrung von Marx

Logik der Angemessenheit vs. Logik der Konsequenz

• Zwei unterschiedliche Handlungsmotive:

• Logik der Konsequenz (Realismus): Staaten handeln zweckrational, um Vorteile zu maximieren.

• Logik der Angemessenheit (Konstruktivismus): Staaten handeln, weil es ihren Rollen, Normen oder Identitäten entspricht.

Handlungslogiken (Konstruk.)

• Handlungsweise, die Rollen, institutionellen Regeln oder den kulturellen Werten entspreche

➢ HABITUELLES HANDELN (standardisierten Verhaltensabläufen)

Staaten imitieren unreflektiert das Verhalten anderer & folgen standardisierten Verhaltensabläufen bzw. sozialen Praktiken

➢NORMATIVES HANDELN (verinnerlichten Normen und Werten)

handeln bewusst Verhaltensweisen gemäß verinnerlichten Normen & Werten → vertreten

➢KOMMUNIKATIVES HANDELN (Wenn Normen, Regeln und Prinzipien umstritten sind= Diskurse)

Staaten suchen im Diskurs nach angemessenen Verhalten

Anarchy is what States make of it (Wendt)

Anarchie ist keine objektive Struktur, sondern wird durch die Interaktionen und Bedeutungszuschreibungen von Staaten gestaltet.

Wissensgemeinschaften (epistemic communities)

Netzwerke von Experten und Fachleuten

Wahrheiten und Problemlösungen etablieren

Feminismus Grundannahme

DAS PRIVATE IST POLITISCH

- weiblichen“ Eigenschaften zur vermeintlich unpolitischen häuslichen Privatsphäre: Frauen als Akteurinnen in Politik unsichtbar

- Frauen von Macht ausgeschlossen

– Dominanz- und Machtstrukturen werden reproduziert →Sichtbarmachung unsichtbarer Frauen

- Auflösung einer Dichotomie(Zweiteilung) von privat und öffentlich

Strömungen (3)

Standpunktfeminismus

-Grundsätzliche Kritik an IB-Theorien: Wo schleichen sich gender-spezifische Konstruktionen ein?

Ziel: Integration von Frauen in bestehendes System

• Akzeptanz von unterschiedlichen Eigenschaften zwischen Mann und Frau

Empirischer Feminismus

- Wie benachteiligen patriarchalische Staaten in der politischen Praxis in den internationalen Beziehungen?

Ziel: durch „weiblicher“ Perspektiven internationale Politik umgestalten

• Akzeptanz von unterschiedlichen Eigenschaften zwischen Mann und Frau

Postmoderner Feminismus

- Untersuchung binärer Opposition, Hierarchien und hegemoniale Praktiken

– > Dekonstruktion

Hinterfragen der Unterschiede zwischen Mann und Frau: sozial konstruiert

• Ziel: Dekonstruktion von Hierarchien & hegemonialen (Macht-)Praktiken

Feministisches Dilema

• Postmoderne Theorien zeigen, dass „Frau“ ein soziales Konstrukt ist und es keine stabile, „essenzielle“ Frauen-Identität gibt,

• während politischer Feminismus eine gemeinsame Subjekt-Kategorie „Frau“ braucht, um im Kollektiv für Gleichberechtigung und Emanzipation zu mobilisieren.

Performative Diskurse

• Postmoderne Theorien zeigen, dass „Frau“ ein soziales Konstrukt ist und es keine stabile, „essenzielle“ Frauen-Identität gibt,

• während politischer Feminismus eine gemeinsame Subjekt-Kategorie „Frau“ braucht, um im Kollektiv für Gleichberechtigung und Emanzipation zu mobilisieren.

Androzentrismus

Theorien und Konzepte beruhen auf männlicher Vorherrschaft / Dominanz und werden naturalisiert

Macht im poststrukturalistischen Sinn

Macht: nicht im individuellen Akteur begründet, sondern im Diskurs selbst, im diskursiven Kontext, in dem die (Sprech-)Handlung stattfindet: Bedeutungskämpfe

Sex vs. Gender

„Gender“: sozial konstruierte Unterschiede

Soziale Vorstellungen, Typisch für .. , durch Handeln und Sprache produziert

„Sex“: Biologisches Geschlecht

Dichotomien

strikte Zweiteilung in genau zwei sich gegenseitig ausschließende Kategorien

Mann- Frau, Sicher- unsicher

POSTKOLONIALISMUS Grundannahmen

Widerstandsform gegen koloniale Herrschaft

➢ „Kolonial“: nicht nur Bezugnahme auf und deren Konsequenzen

• Identifizierung, Kritik und Überwindung von Strukturen, die andere Menschen von der Verwirklichung ihrer Möglichkeiten ausschließen

• Kritik an kolonialer Expansion (18.-20 Jhd.)

• Keine reine temporale Perspektive: Dominanzstrukturen sind auch nach Unabhängigkeit ehemaliger Kolonien vorhanden

• europäische Expansion in die Amerikas als Grundstein für heutige Weltordnung

• Modernität/Kolonialität sind untrennbar

Kolonialität

fortgesetzte Dominanz imperialer und hierarchischer Macht

– konstitutive Kehrseite der Moderne

Eurozentrismus

Sichtweise, in der Europa/der Westen als normgebendes Zentrum gilt und andere Kulturen als abweichend oder minderwertig bewertet werden.

Kritische Positionalität und Reflexivität

Was begründet Exklusion? Identität (Rassismus) vs. Materie (Ausbeutung)

- „Othering“ ist konstitutiv, d.h. Exklusionsmechanismen bleiben zentral

- Settler Colonialism; Exklusionspraktiken zwischen ehemaligen und innerhalb der jeweiligen Länder im Süden

„Globaler Süden“ &„Globaler Norden“

GLOBALEN SÜDENS

1. Geographische Definition

Staaten in südlicher Hemisphäre,

setzt Begriff Entwicklungsländer ab

2. Politisch-Kulturell:

Länder auf ehemals kolonisierten Territorien

3. Kritisch-emanzipatorisch, gesellschaftlich

Widerstand gegen kapitalistisch-koloniale Ausbeutung--> verweis auf Ungleichheiten

transnationale Gegenbewegung gegen kapitalistische Globalisierung

Epistemische Gewalt

Zusammenhang zwischen Gewalt und der Produktion, Verbreitung und Anerkennung von Wissen

Ausgrenzung von Wissen

Legitimation von Ungleicheit

Strukturelle Anpassung

Narrative Dichotomien

Gewaltcharakter

Othering

schafft Trennlinien und verstärkt so die Dominanz des Nordens,

-verstärkt Wahrnehmung von „unterentwickelten Regionen

- Reproduktion von Eurozentrismus --> Begriff zunächst v.a. von Globalem Norden genutz

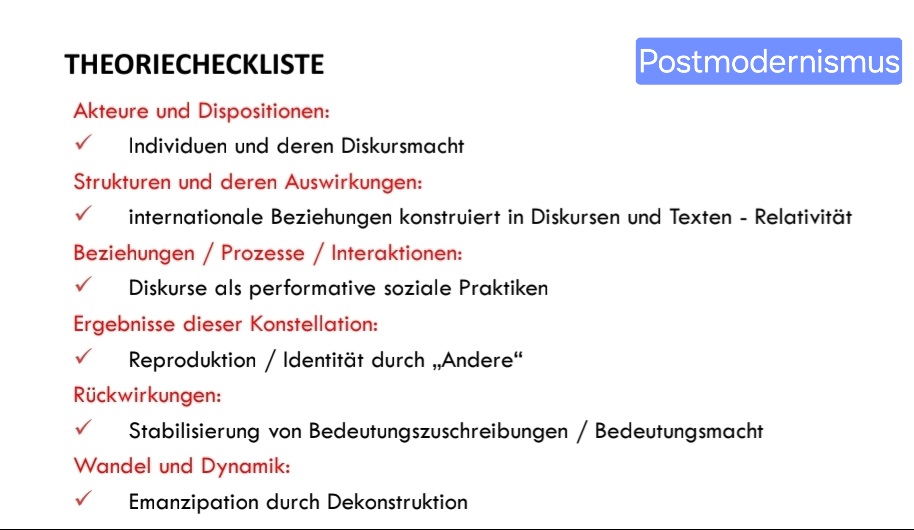

Postmodernismus