CM3: Les principaux substrats métaboliques = sucres / lipides / protéines

1/4

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |

|---|

No study sessions yet.

5 Terms

Sucres

Partie Questions

Quelle est la différence entre sucres rapides et sucres lents au niveau de la digestion ?

Quel est le rôle des glucides comme substrat énergétique dans le muscle et le cerveau ?

Sous quelle forme les excès physiologiques de glucose sont-ils stockés ?

Sous quelle forme les excès supra-physiologiques de glucose sont-ils stockés ?

Comment les glucides participent-ils au pouvoir biosynthétique des cellules ?

Quels sont les principaux exemples de glucides alimentaires (simples et complexes) ?

Comment s’effectue la digestion et l’assimilation des glucides alimentaires ?

Quels sont les transporteurs intestinaux spécifiques du glucose, galactose et fructose ?

Quelles sont les deux grandes destinées métaboliques du glucose (catabolique et anabolique) ?

Les sucres rapides sont digérés et absorbés rapidement (ex. glucose, saccharose), entraînant une élévation brutale de la glycémie. Les sucres lents (ex. amidon) nécessitent une digestion plus longue avant leur assimilation, produisant une libération progressive de glucose dans le sang.

Les glucides constituent le substrat énergétique principal du muscle et du cerveau :

en conditions anaérobies, via la glycolyse produisant du lactate,

en conditions aérobies, via la glycolyse puis le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative.

Les excès physiologiques de glucose sont stockés sous forme de glycogène, principalement dans le foie (régulation de la glycémie) et le muscle (réserve locale d’énergie).

Les excès supra-physiologiques de glucose sont convertis en triglycérides dans le foie et stockés dans le tissu adipeux.

Le glucose alimente la voie des pentoses phosphates, qui fournit du NADPH (pouvoir réducteur biosynthétique) et des riboses-5-phosphate (précurseurs pour la synthèse des acides nucléiques).

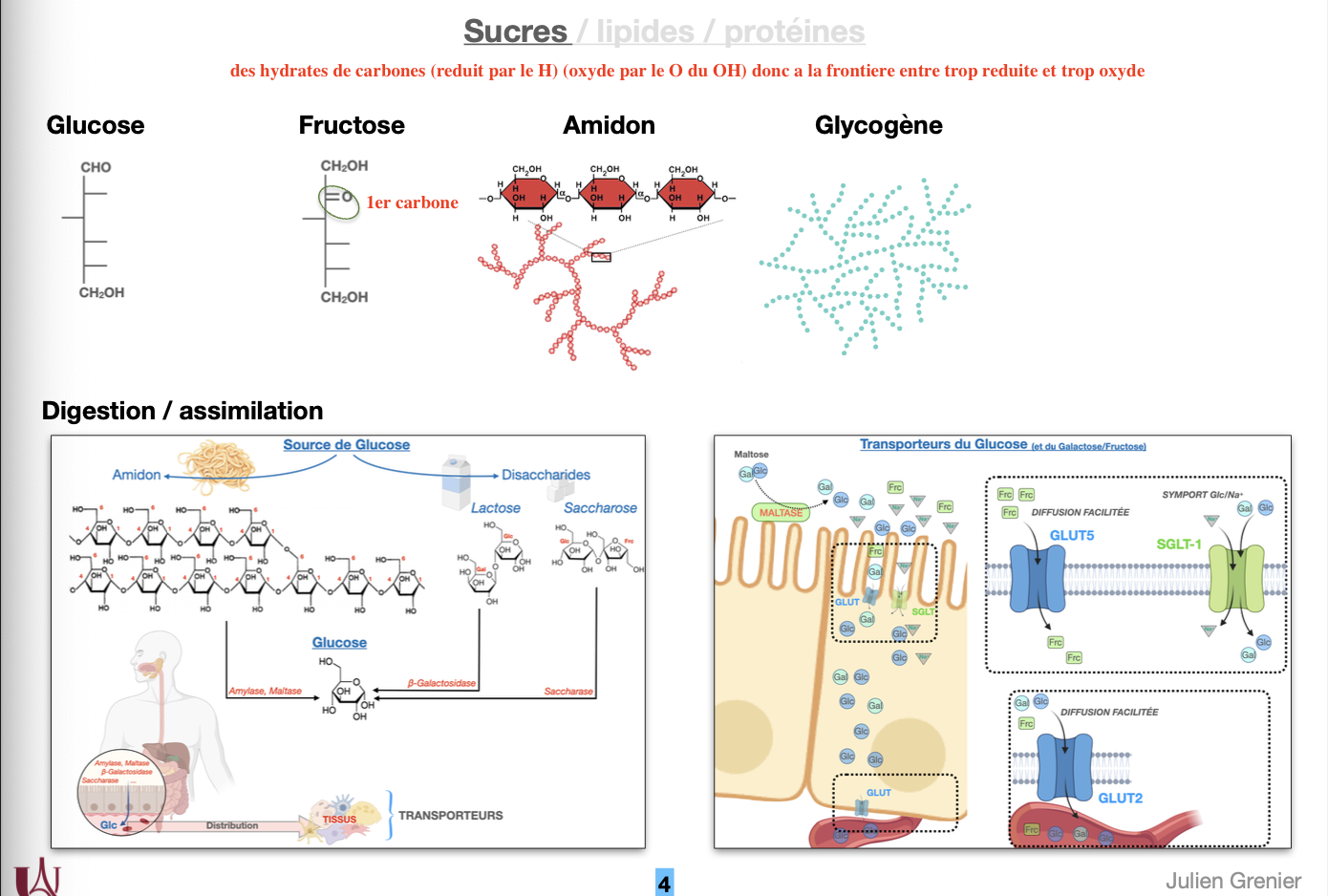

Exemples :

Sucres simples : glucose, fructose, galactose, saccharose, lactose, maltose.

Sucres complexes : amidon (céréales, pommes de terre), glycogène (réserve animale).

La digestion des glucides implique :

amylase salivaire et pancréatique (hydrolyse de l’amidon en maltose),

disaccharidases intestinales : lactase, saccharase, maltase,

absorption du glucose et autres monosaccharides par les entérocytes.

Transporteurs :

SGLT1 : symport Na+/glucose (et galactose), actif secondaire,

GLUT5 : transport du fructose par diffusion facilitée,

GLUT2 : transporteur basolatéral pour la sortie du glucose vers le sang.

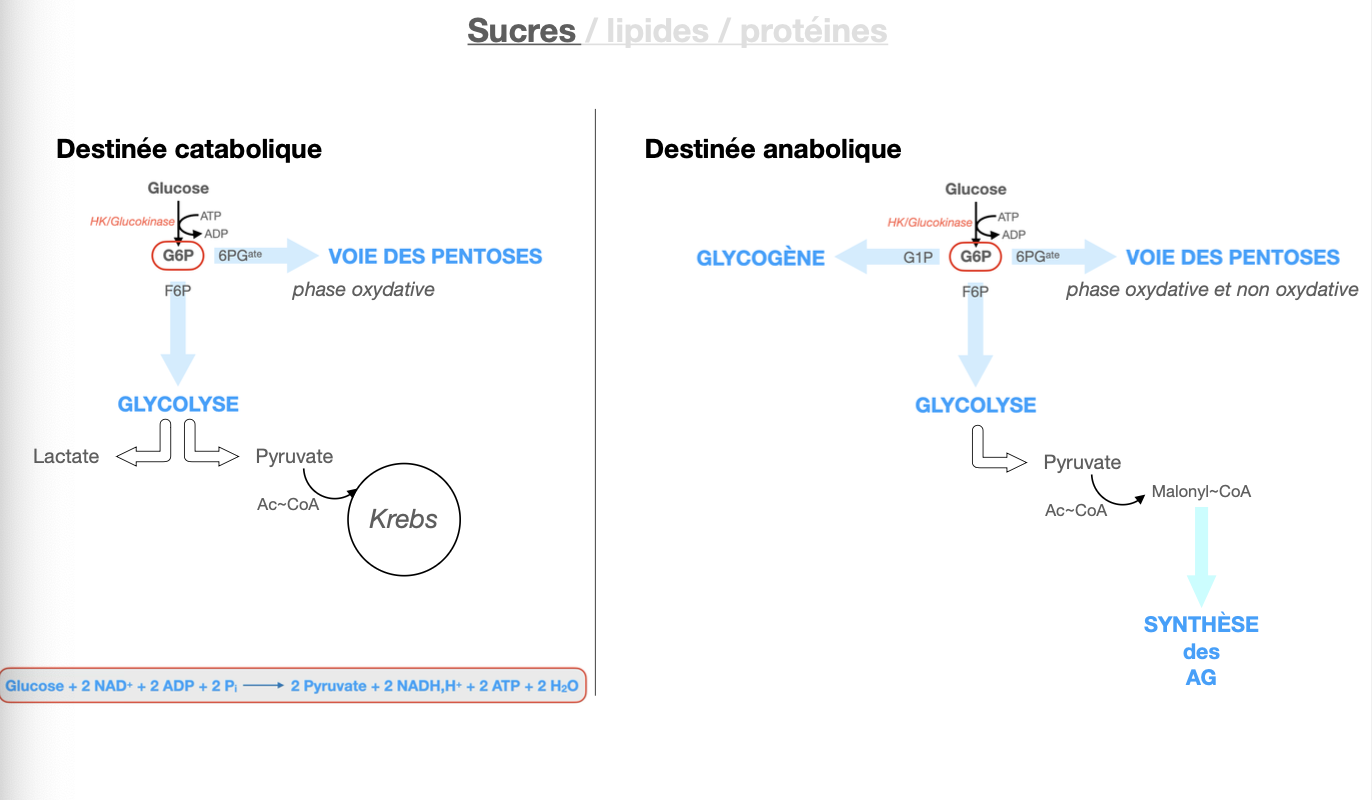

Deux destinées principales :

Catabolique : glycolyse → pyruvate → acétyl-CoA → cycle de Krebs → ATP ; ou fermentation lactique si anaérobie.

Anabolique : synthèse de glycogène (stockage), synthèse des acides gras (via acétyl-CoA), voie des pentoses (biosynthèse et NADPH).

🔹 Lipides Partie Questions

Quels sont les principaux types de lipides rencontrés dans l’organisme ?

Quel est le rôle énergétique des acides gras et dans quels types cellulaires sont-ils utilisés ?

Quelles sont les voies métaboliques principales impliquées dans le catabolisme et l’anabolisme des acides gras ?

Sous quelle forme les excès d’acides gras ou de glucose sont-ils stockés ?

Quels lipides constituent des composants structuraux essentiels des membranes cellulaires ?

Comment s’effectue la digestion et l’assimilation des lipides alimentaires ?

Quelles sont les grandes étapes de la β-oxydation des acides gras dans la mitochondrie ?

Quelles sont les grandes étapes de la synthèse des acides gras (lipogenèse) ?

Quel est le rôle métabolique des lipides lors d’un jeûne prolongé ?

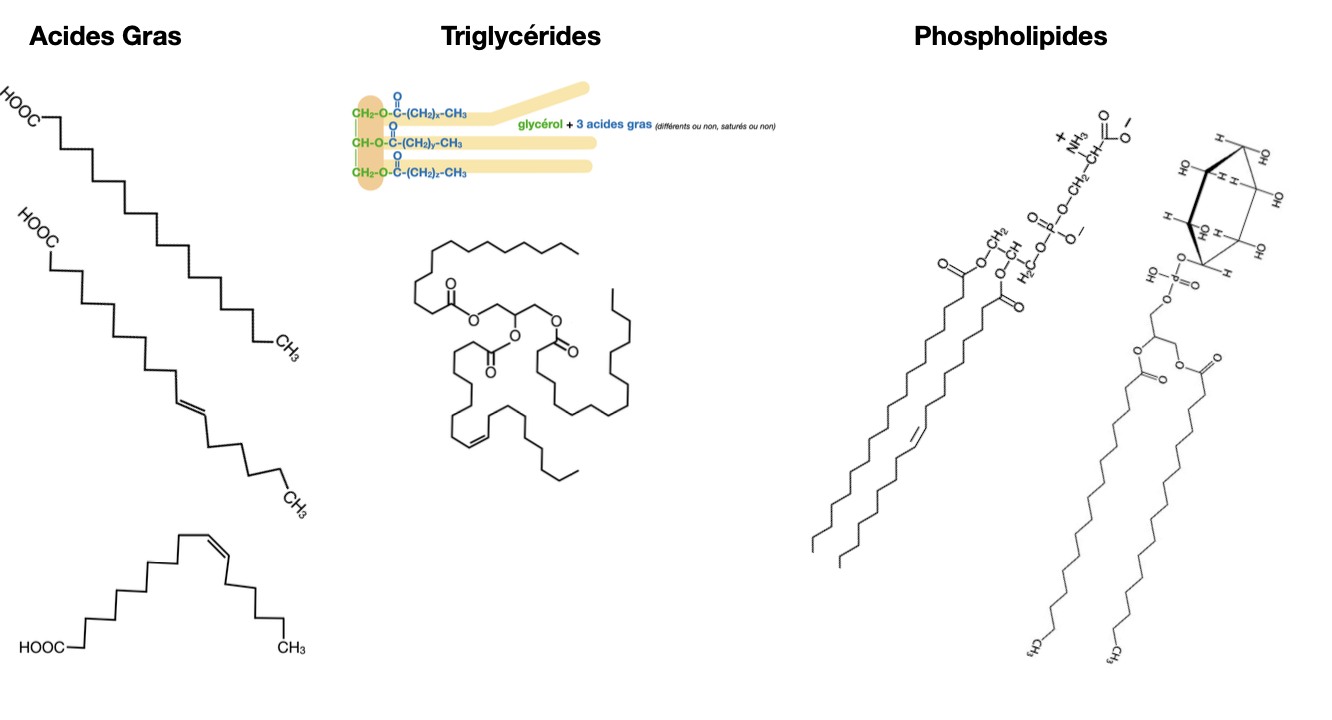

Les principaux types de lipides sont :

Acides gras (chaînes carbonées libres),

Triglycérides (stockage énergétique, glycérol + 3 acides gras),

Phospholipides (constituants majeurs des membranes cellulaires).

Les acides gras constituent le substrat énergétique principal de la majorité des cellules (sauf cerveau et globules rouges). Leur oxydation fournit beaucoup plus d’ATP par molécule que le glucose.

Catabolisme : β-oxydation mitochondriale (production d’acétyl-CoA, NADH, FADH2).

Anabolisme : synthèse des acides gras à partir d’acétyl-CoA (lipogenèse), utilisant NADPH comme pouvoir réducteur.

Les excès sont stockés sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux.

Les phospholipides (phosphatidylcholine, phosphatidylsérine, etc.) forment la base des membranes biologiques et participent aussi à la signalisation cellulaire.

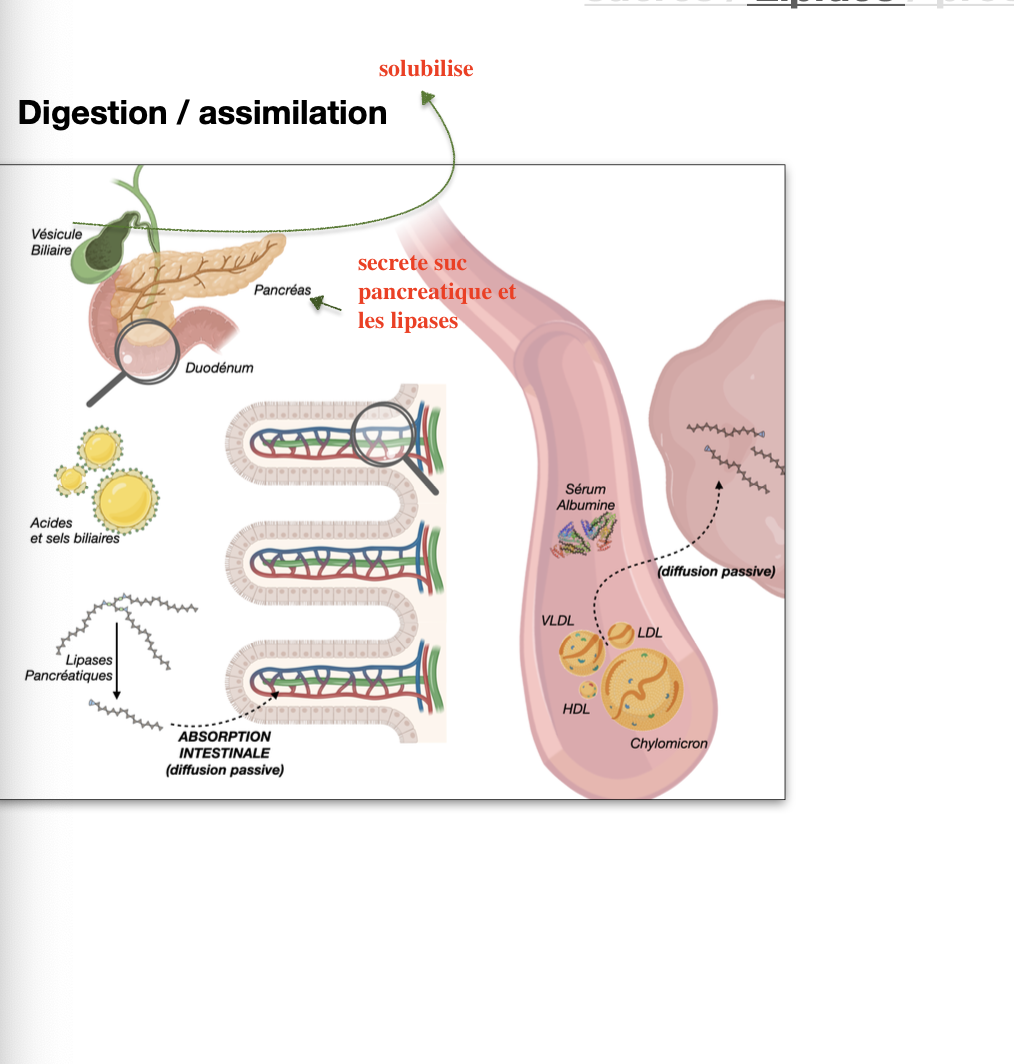

La digestion des lipides :

émulsification par les sels biliaires,

hydrolyse par les lipases pancréatiques en acides gras et monoglycérides,

absorption par diffusion passive dans les entérocytes,

reformation des triglycérides et incorporation dans des chylomicrons pour le transport sanguin.

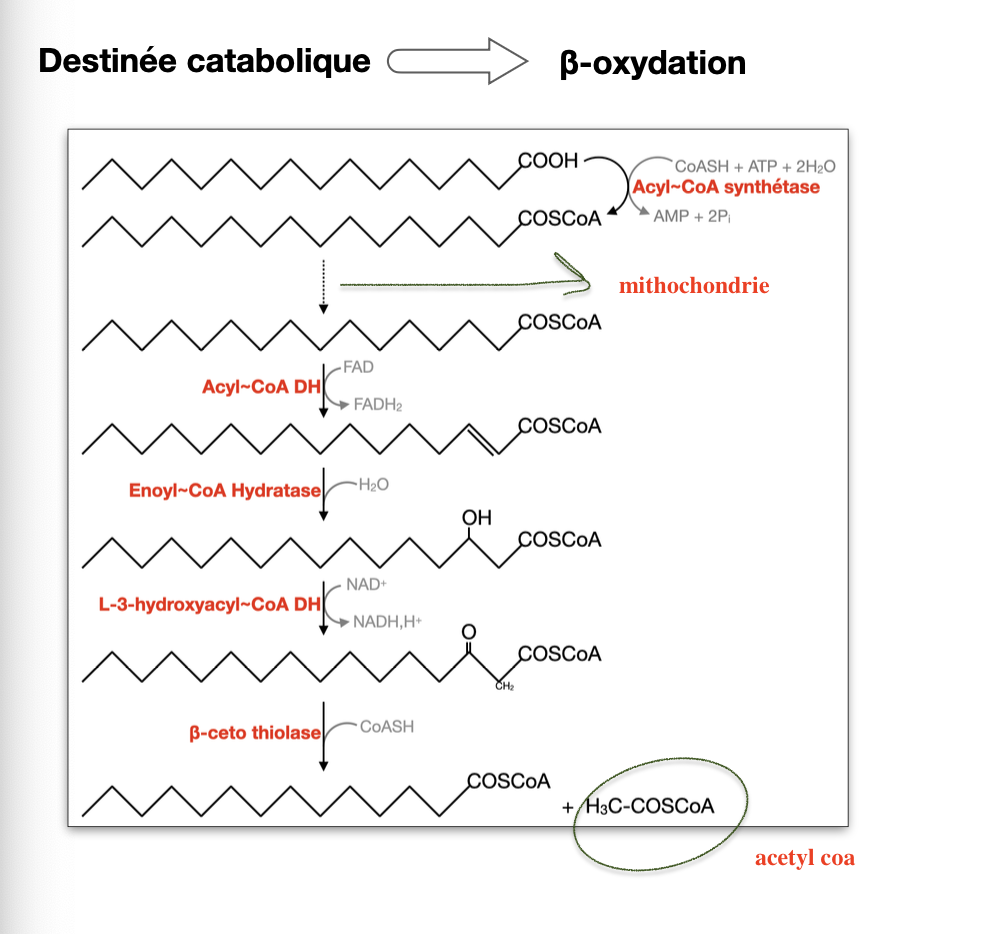

La β-oxydation comprend :

activation des acides gras en acyl-CoA,

déshydrogénation (FAD → FADH2),

hydratation,

déshydrogénation (NAD+ → NADH),

thiolyse libérant acyl-CoA raccourci et acétyl-CoA.

Chaque cycle produit 1 NADH, 1 FADH2 et 1 acétyl-CoA.

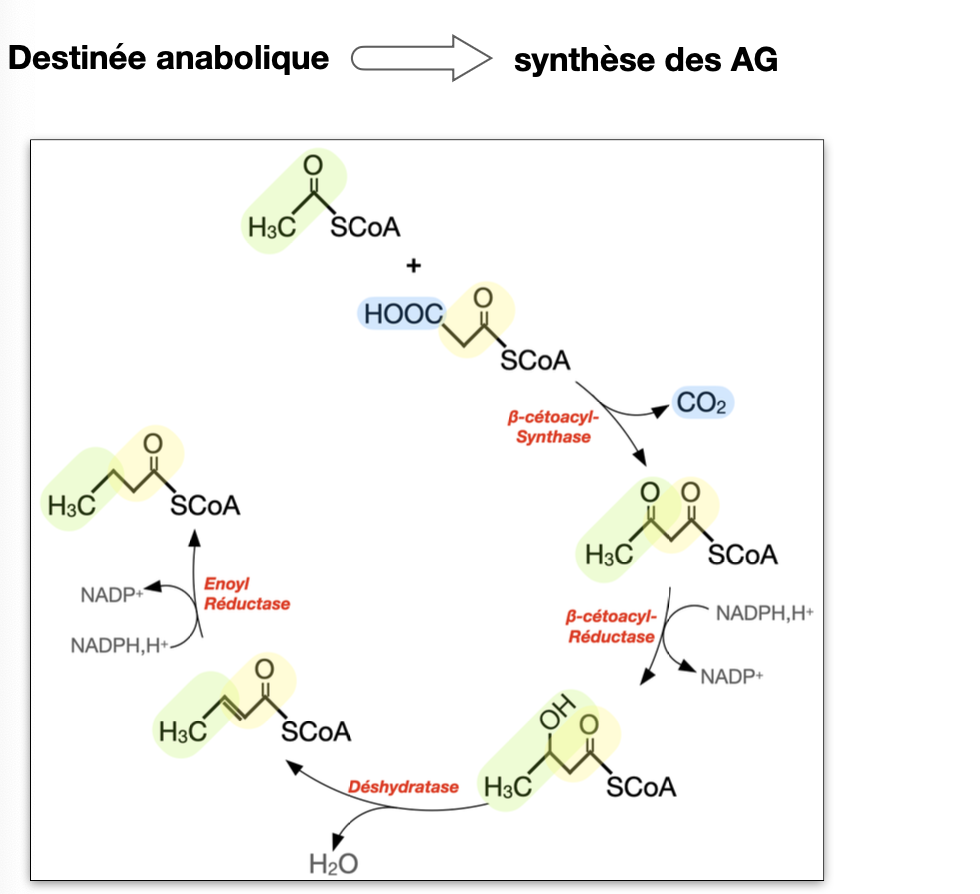

La synthèse des acides gras (dans le cytosol, complexe fatty acid synthase) suit :

condensation (acétyl-CoA + malonyl-CoA),

réduction (NADPH),

déshydratation,

réduction finale (NADPH),

répétée jusqu’à formation d’acides gras longs (ex. palmitate C16).

Lors du jeûne prolongé, le foie produit des corps cétoniques (acétoacétate, β-hydroxybutyrate, acétone) à partir de l’acétyl-CoA issu de la β-oxydation. Ces corps cétoniques servent de substrat énergétique alternatif pour le cerveau et les muscles.

Protéines – Acides aminés Partie Questions

Quelles sont les principales fonctions des protéines dans l’organisme ?

Quels sont les rôles métaboliques des acides aminés au-delà de leur incorporation dans les protéines ?

Quelles sont les deux classes métaboliques des acides aminés et leur différence ?

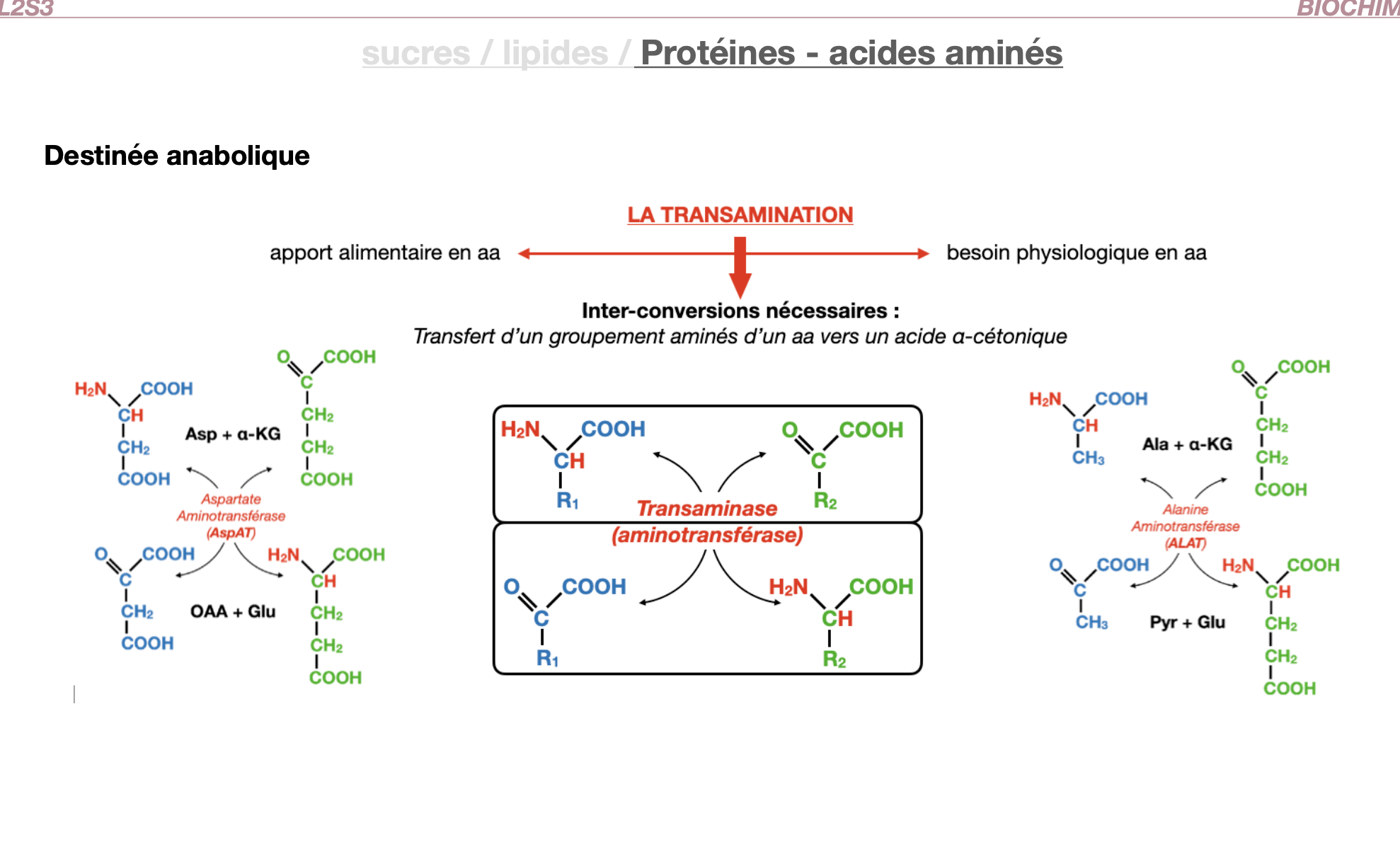

Qu’est-ce que la transamination et pourquoi est-elle importante dans le métabolisme des acides aminés ?

Quel est le rôle de la désamination oxydative et quelle molécule en est le principal acteur ?

Comment l’organisme gère-t-il l’excès d’azote issu du catabolisme des acides aminés ?

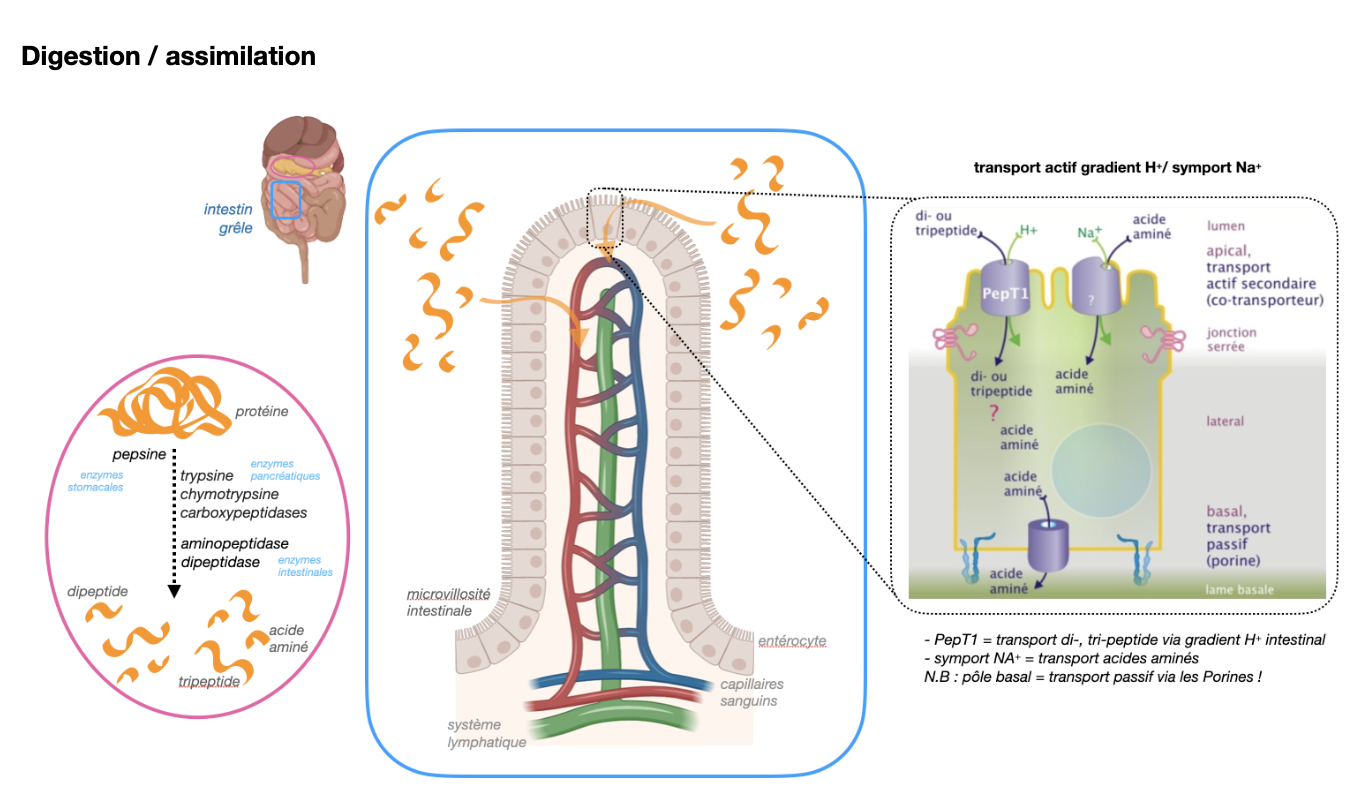

Comment s’effectue la digestion et l’assimilation des protéines alimentaires ?

Les protéines remplissent de nombreuses fonctions :

structurales (collagène, kératine),

enzymatiques (catalyseurs biologiques),

contractiles (actine, myosine),

de transport (hémoglobine, albumine),

de signalisation (hormones peptidiques, récepteurs membranaires),

immunitaires (anticorps).

Les acides aminés sont aussi :

des précurseurs d’hormones (adrénaline, thyroxine),

des précurseurs de neurotransmetteurs (sérotonine, dopamine, GABA),

des substrats pour la néoglucogenèse ou la cétogenèse.

Les deux classes métaboliques :

Glucogènes : donnent du pyruvate ou des intermédiaires du cycle de Krebs → substrats pour la néoglucogenèse.

Cétogènes : donnent de l’acétyl-CoA ou de l’acétoacétate → précurseurs des corps cétoniques et des lipides.

La transamination est le transfert réversible d’un groupe amine d’un acide aminé vers un acide α-cétonique, catalysé par des aminotransférases (ex. ALAT, ASAT).

➝ Elle permet la synthèse et la dégradation réciproque des acides aminés selon les besoins.La désamination oxydative, catalysée par la glutamate déshydrogénase, permet de libérer le groupe amine sous forme d’ammoniac (NH3) et de régénérer de l’α-cétoglutarate.

➝ C’est une étape clé pour l’élimination de l’azote.L’excès d’azote est éliminé par le cycle de l’urée dans le foie, transformant l’ammoniac toxique en urée excrétée par les reins.

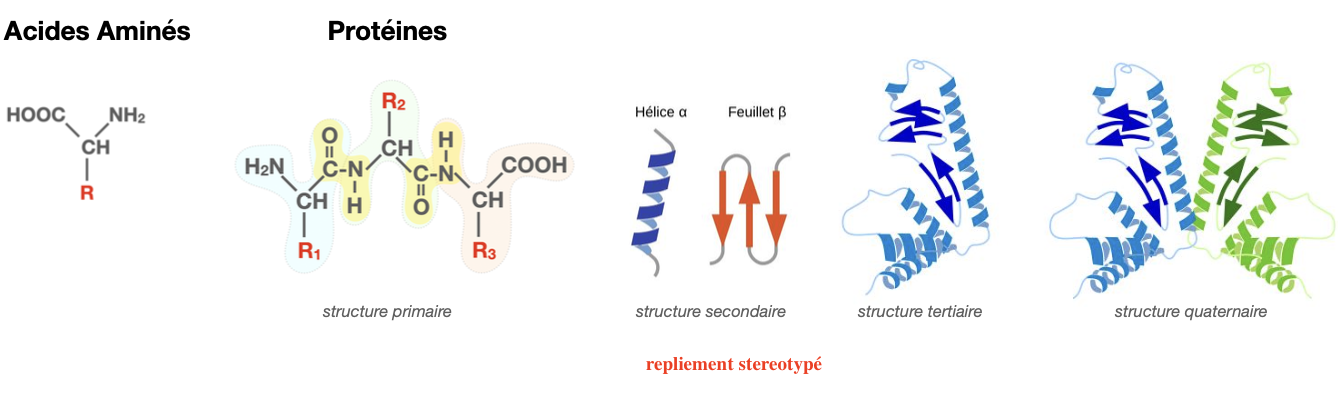

La digestion des protéines implique :

pepsine gastrique (protéolyse en peptides),

enzymes pancréatiques : trypsine, chymotrypsine, carboxypeptidases,

enzymes intestinales : aminopeptidases, dipeptidases,

absorption par les entérocytes via transporteurs spécifiques :

PepT1 pour di- et tripeptides (symport H+),

symport Na+ pour les acides aminés libres.

Convergence des voies cataboliques : le cycle de Krebs

Les 3 carrefours métaboliques majeurs