UAA5-liaison chimique et configuration spatiale des espèces chimiques

1/72

Earn XP

Description and Tags

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |

|---|

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

73 Terms

Numéro de la famille

=nombre d’électron sur la dernière couche

État excité

=élément chauffé dont les électrons occupe les couches plus éloignés

État fondamental

=contraire d’excité, restitue l’énergie sous forme lumineuse

Différentes couleurs dépendent

De la nature de l’élément

Isotope

=même nombre de proton, mais un nombre différents de neutrons

Acide est

Capable de capter un doublet

Base est

Capable de donner un doublet

Liaisons covalentes pures

Deux éléments de même force liés (les mêmes)

10*-10 =

Angström

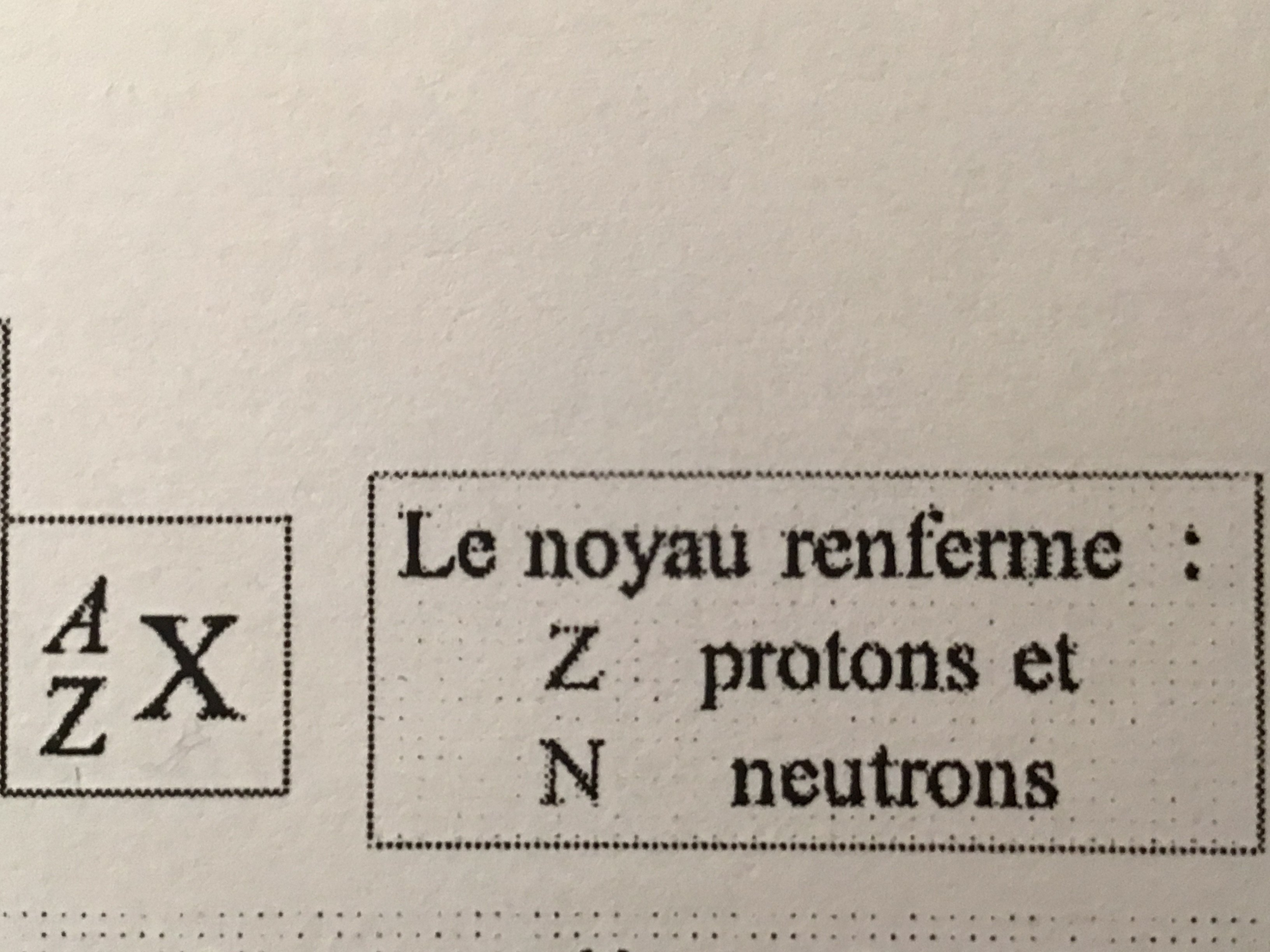

Z =

Proton

N =

Neutron

A =

Z + N → nucléon (nombre de masse)

Proton, charge

1,6 × 10*-19 coulombs

Proton, masse

1,6724 × 10*-27 kg

Neutron, charge

0 coulombs

Neutron, masse

1,6747 × 10*-27 kg

Électron, charge

1,6 × 10*-19 coulombs

Électron, masse

9,11 × 10*-31 kg

Orbites stationnaires

= lieu des électrons sans émission d’énergie

Schéma de Lewis

Représentation simplifiée de la répartition des électrons sur la dernière couches en croix

Même famille

= même schéma de Lewis

Représentation de Lewis

Représentation simplifiée de la répartition des électrons sur la dernière couches autour du symbole

Alcalins, lewis

Alcalinoterreux, lewis

Terreux, lewis

Carbonide, lewis

Azotites, lewis

Chalcogènes, lewis

Halogènes, lewis

Gaz rares, lewis

Alcalins, éléments

H, Li, Na, K,

Alcalinoterreux, éléments

Be, Mg, Ca

Terreux, éléments

B, Al

Carbonides, éléments

C, Si

Azotites, éléments

N, P

Chalcogènes, éléments

O, S, Se, Te

Halogènes, éléments

F, Cl, Br, I

Gaz rares, éléments

He, Ne, Ar

Gaz rares, particularités

Stables, inertes chimiquement, très peu présent (sauf Hélium)

Substance moléculaire, aspect

N’est pas conducteur + structure cristal moléculaire

Substances ioniques, conductivité

Conducteur (ions de signe contraire)

Différence des électronégativités supérieure à 1,7

Substance ionique

Différence des électronégativités inférieure à 1,7

Substance covalente /moléculaire

Métal

Donne ses électrons → ion positif (cation)

Non-métal

Gagne des électrons → ion négatif (anion)

Hydratation

Ajouter de l’eau

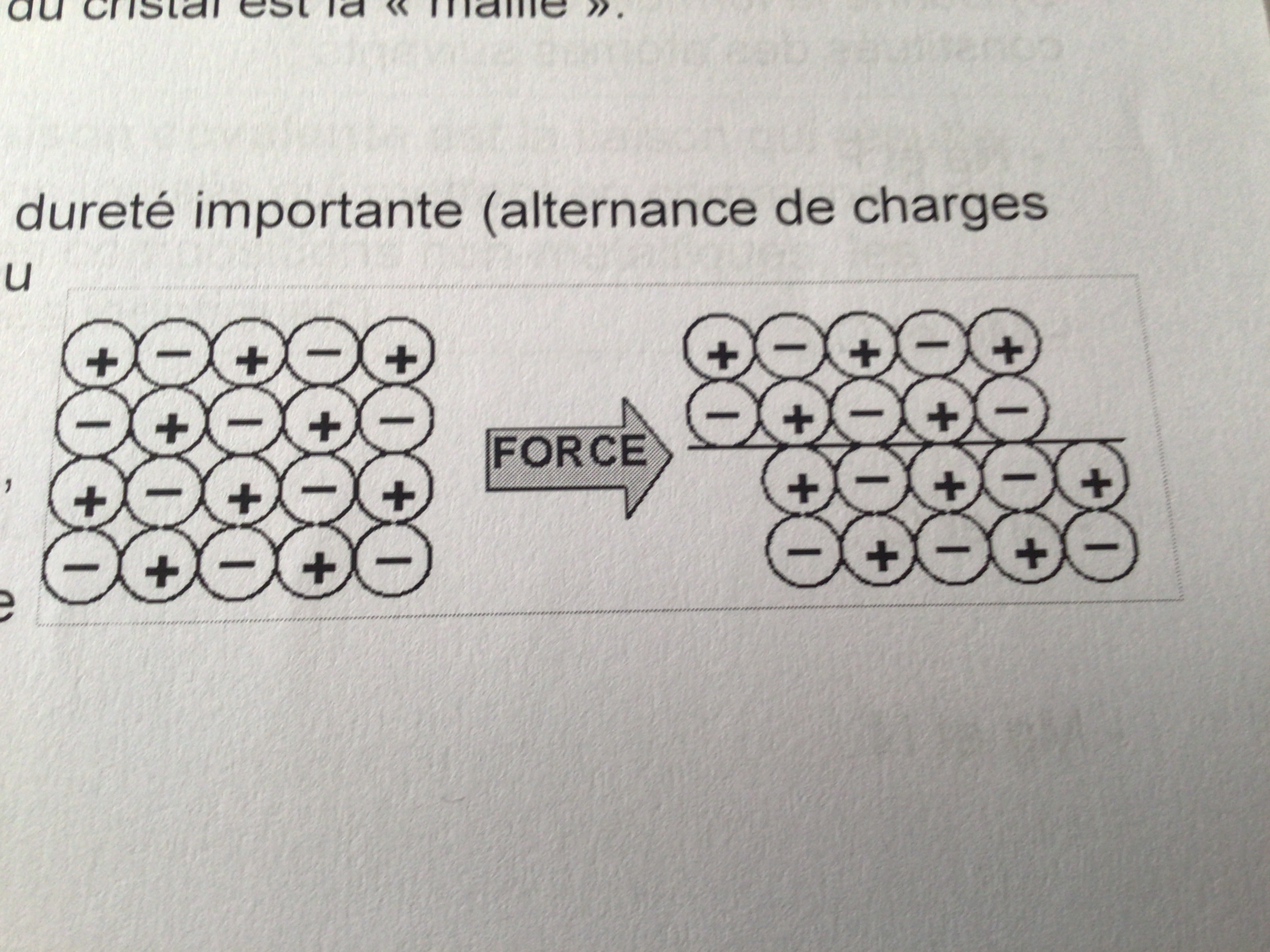

Liaison ionique

Attraction de 2 ions (de famille I, II, III et VI, VII)de charges opposée qui forment un solide cristallin neutre

Substances ioniques, état

À 20°C et 1atm elle est solide

Solvatation

Ajouter un solvant

Substances ioniques, solubilité

Non soluble dans l’eau à 25°C

Substances ioniques, caractère

Cassantes car beaucoup de forces d’attractions donc la moindre pression repousse les électrons les uns des autres

Substances ioniques, usage

Marais salants, charcuteries, sel pour adoucisseurs d’eau

Liaisons covalentes, lewis

Doublets d’électrons mit en commun par des éléments non-ionisé

Molécule polaire/ dipôle électrique

Molecules qui à l’état liquide subissent l’influence d’un corps électrisé

Molécule apolaire

Molécules qui à l’état liquide ne subissent pas l’influence d’un corps électrisé

Théorie de Gillespie

AXnEm → n-m= représentation géométrique 3D

A:atome central

N:nombre d’atome lié à l’atome central A

m:nombre de doublets libres (non liant) de l’atome central

Électrons liants

Mise en commun de 2 électrons opposant la répulsion électrique afin d’atteindre la structure électronique du gaz rare le plus proche

Un ion a

8 électrons sur sa couche périphérique

Attraction électrostatique

Deux ions de chargent opposés qui s’attirent

Liaisons polarisées

Deux éléments de forces différentes liés formant des charges partielle (delta + ou -)

Charge partielle négative

Éléments qui attire (électronégativité la plus grande)

Charge partielle positive

Éléments attiré (électronégativité plus petite)

Covalence parfaite

Mise en commun de 2 électrons célibataires dont l’électronégativité est la même

Covalence polarisée

Mise en commun de 2 électrons dont l’électronégativité est différente

Un solide atomique covalent

Solides dont les liaisons sont covalentes, ils ont une température de fusion élevées et se constituent sous forme de cristaux

Valence

Nombre de liaisons qu’un élément réalise

À 20°C et 1 atm

Les substances covalentes peuvent être des solides, liquides, et gaz →dépend de l’importance de l’attraction intermoléculaire

Attraction intermoléculaire

Augmente avec la masse des molécules

Pont H

Attraction électrique entre H et O dans l’eau

Liaison métalique

Forte liaison des métaux

Allotropique

Disposition différente des molécules (diamant, graphite, fullèren)

T.P.

(AxBy)°n

→x dA + y dB = n