TD5/6- Le pouvoir législatif et les perspectives pour la Vème

1/62

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |

|---|

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

63 Terms

TD5/6- Le pouvoir législatif et les perspectives pour la Vème

I. Eléments généraux sur le Parlement

II. La Vème République marque une rupture : le parlementarisme rationalisé

III. Rôles du Parlement

A. Contrôle de l’action gouvernementale et évaluation des politiques publiques

B. Le vote de la loi : la procédure législative

IV. La révision de 2008 : un rééquilibrage au profit du Parlement ?

V. La question de la qualité de la loi

VI. Zoom sur la question des ordonnances

VII. Le cas de la réforme des retraites : les éléments de procédure utilisés

A. Par les oppositions

B. Par le Gouvernement

C. L’article 40 de la Constitution et la proposition de loi LIOT

VIII. Le cas de la réforme des retraites : la jurisprudence du Conseil constitutionnel

I. ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX SUR LE PARLEMENT

Le Parlement c’est quoi ?

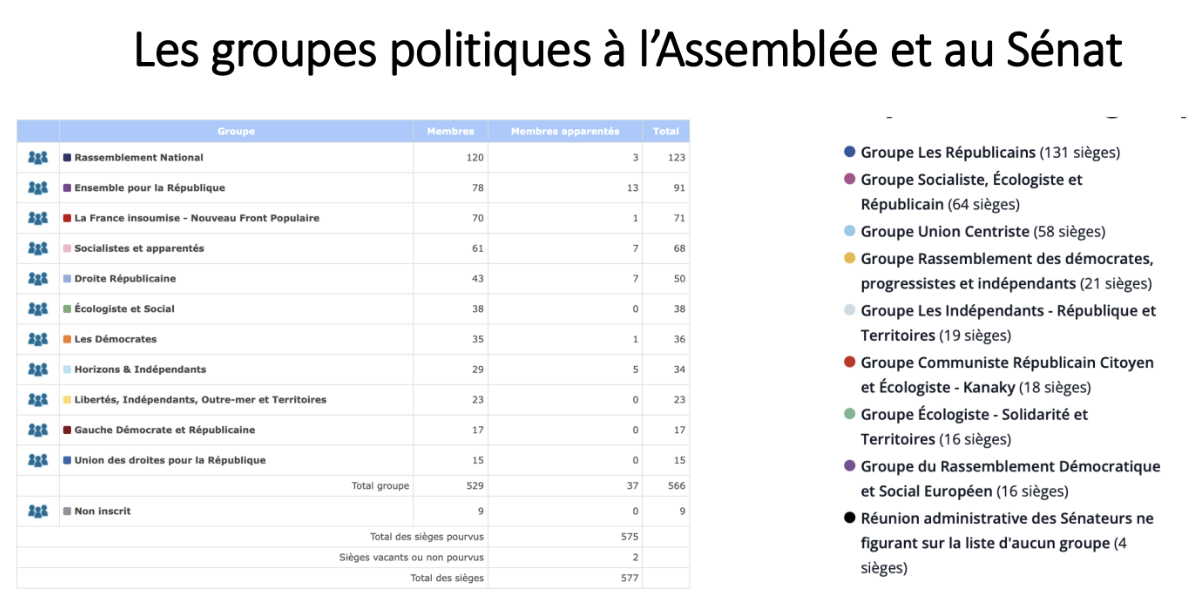

Le Parlement = Assemblée nationale + le Sénat

577 députés ; 348 sénateurs.

Les députés sont élus au suffrage universel direct, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect

Bicaméralisme inégalitaire : seule l’Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement, l’Assemblée nationale peut avoir le dernier mot en cas de désaccord.

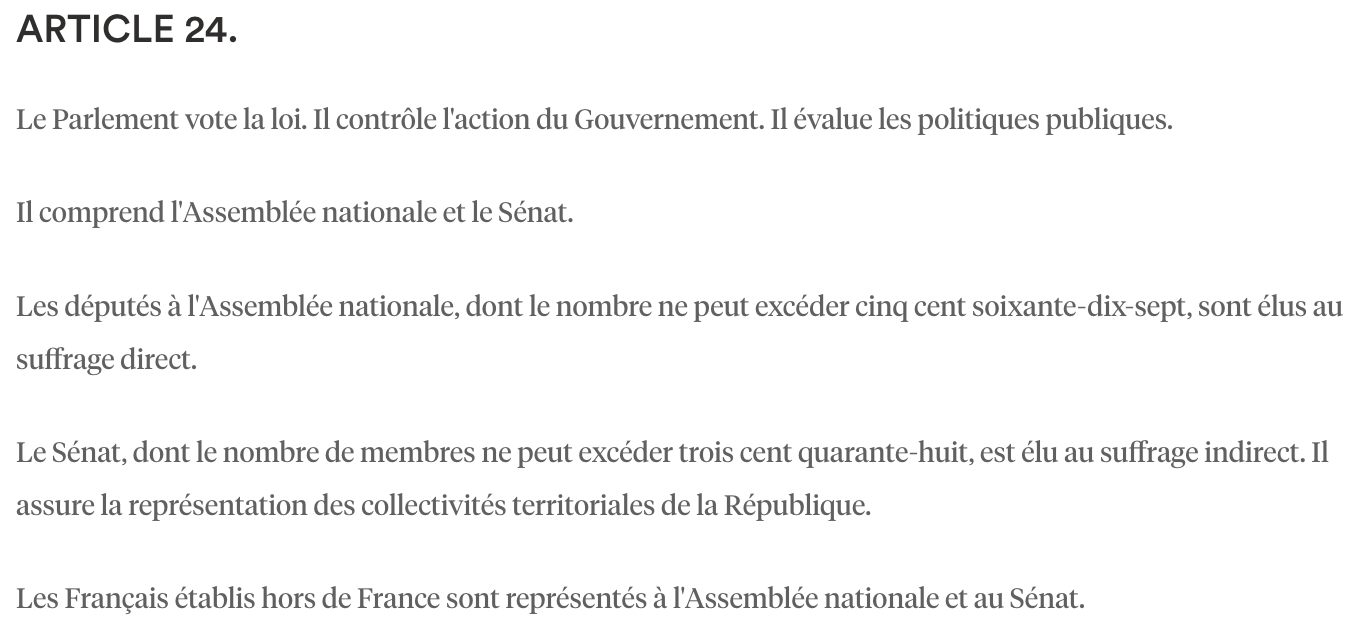

L’article 24C précise le rôle du Parlement et différencie AN et le Sénat

Précision bicamérisme/bicaméralisme

Bicamérisme = fait

Bicaméralisme = idéologie

Dans la pratique on utilise l’un pour l’autre

Article 24 de la Constitution

Alinéa 1 : modifications de 2008

Le Parlement vote la loi : avant “la loi est votée par le Parlement” ⭢ symboliquement donne + de pouvoir

Deux autres phrases ajoutées, le faisait déjà mais pour la symbolique est constitutionnalisé.

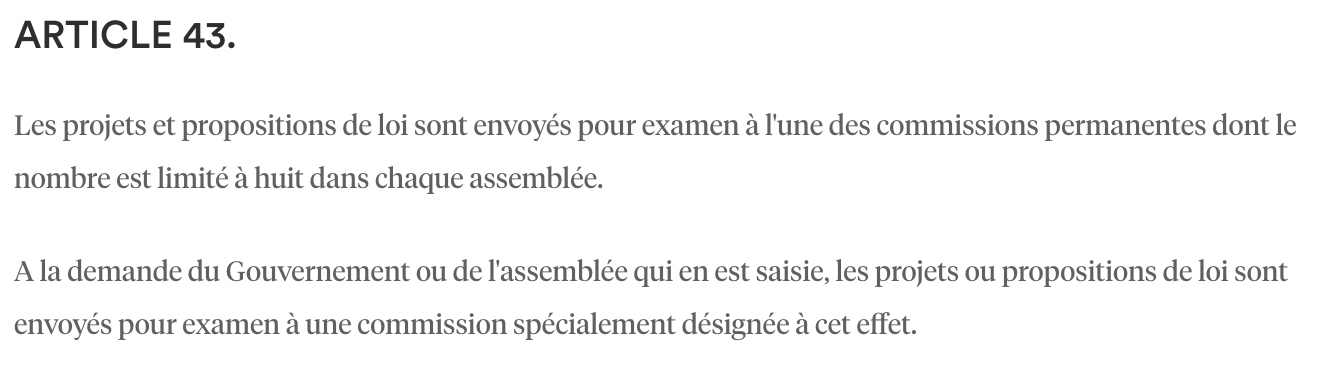

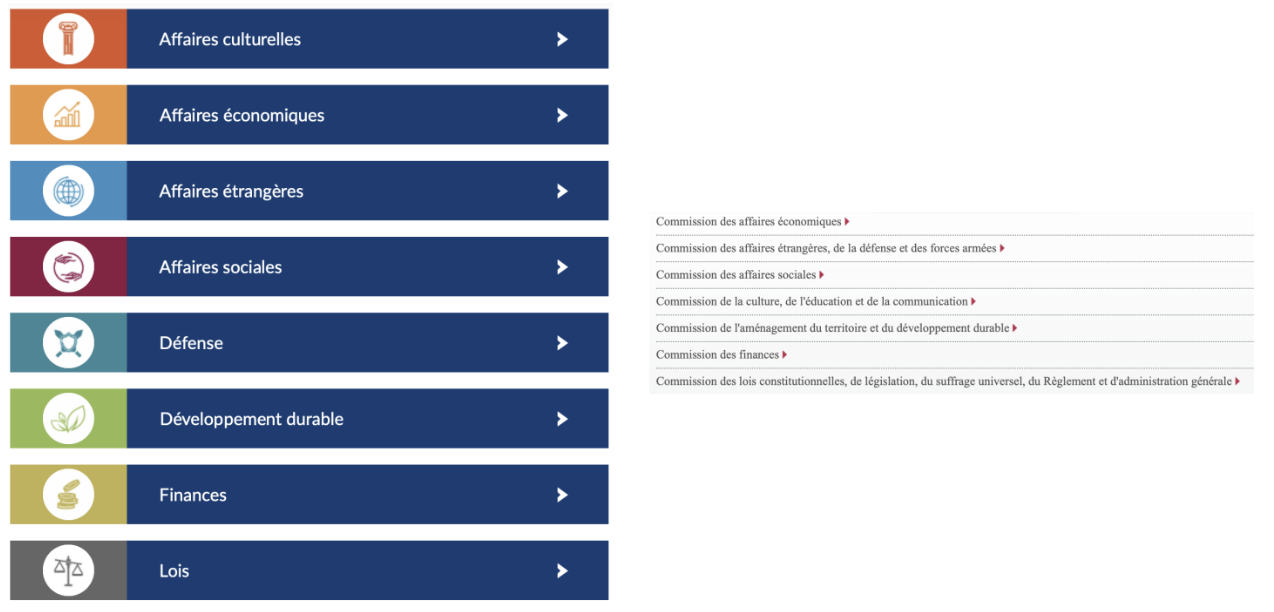

Les commissions permanentes à l’Assemblée nationale et au Sénat

Fait partie du parlementarisme rationnalisé

III et IV avaient beaucoup de commissions donc très spécialisées donc contrôlent +++

Les parlementaires sont répartis en nombre égal dans chaque commission en respectant la représentation partisane

La Commission des Lois est la + importante

Les députés choisissent en fonction de leur ancienneté, de leur proximité avec le PR, de l’évidence de leur domaine

Les groupes politiques à l’Assemblée et au Sénat

Députés se répartissent pas forcément avec leur parti

II. LA VÈME RÉPUBLIQUE MARQUE UNE RUPTURE : LE PARLEMENTARISME RATIONALISÉ

Un Parlement relégué : sur le plan législatif (1)

La loi est rabaissée

11C : Peut être élaborée “en dehors” du Parlement par le peuple.

34C : Limitée dans son domaine.

38C : Peut être élaborée “en dehors” du Parlement par le Gouvernement.

45C : Elaborée selon une procédure sur laquelle le Gouvernement a la main.

49.3C : Peut être adoptée sans vote du Parlement.

61C : Peut être contestée, est inférieure à la constitution, hiérarchie des normes.

Les parlementaires sont limités dans leur initiative législative (PPL + amendements)

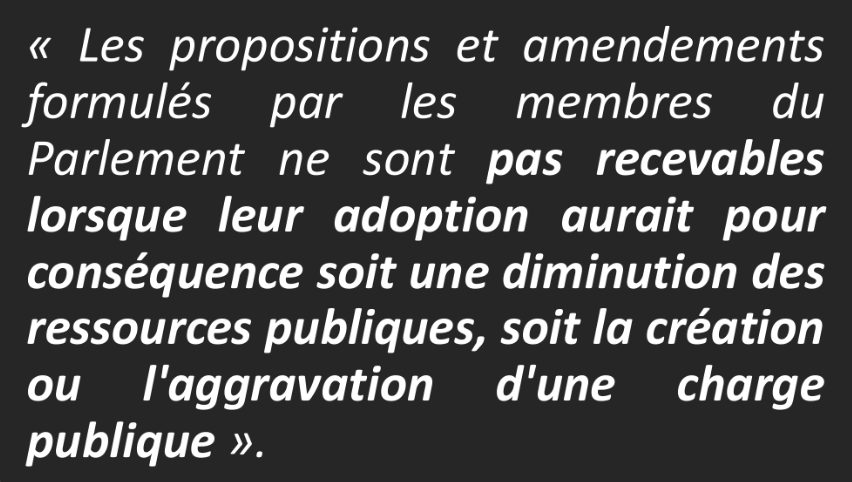

40C : Irrecevabilité financière

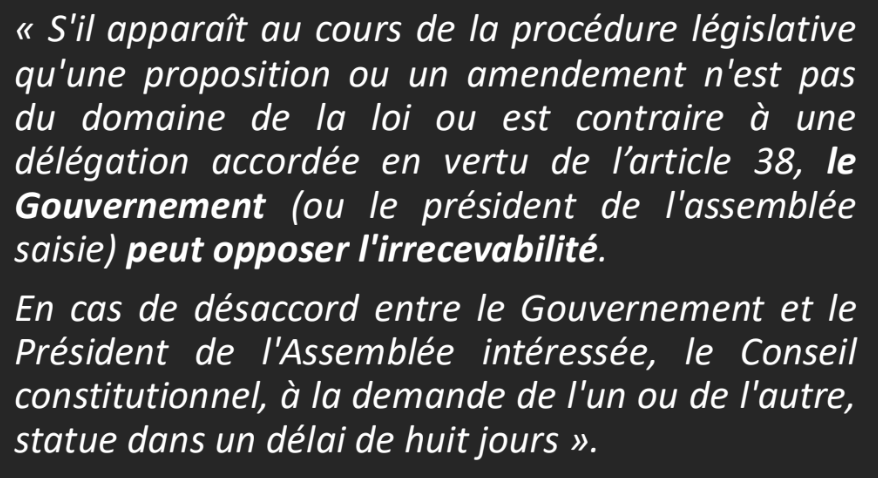

41C : Irrecevabilité domaniale

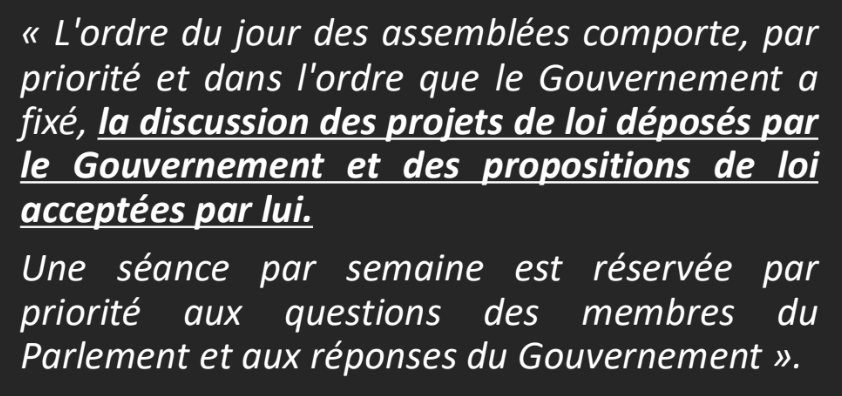

48C : L’ordre du jour est dans les mains du Gouvernement

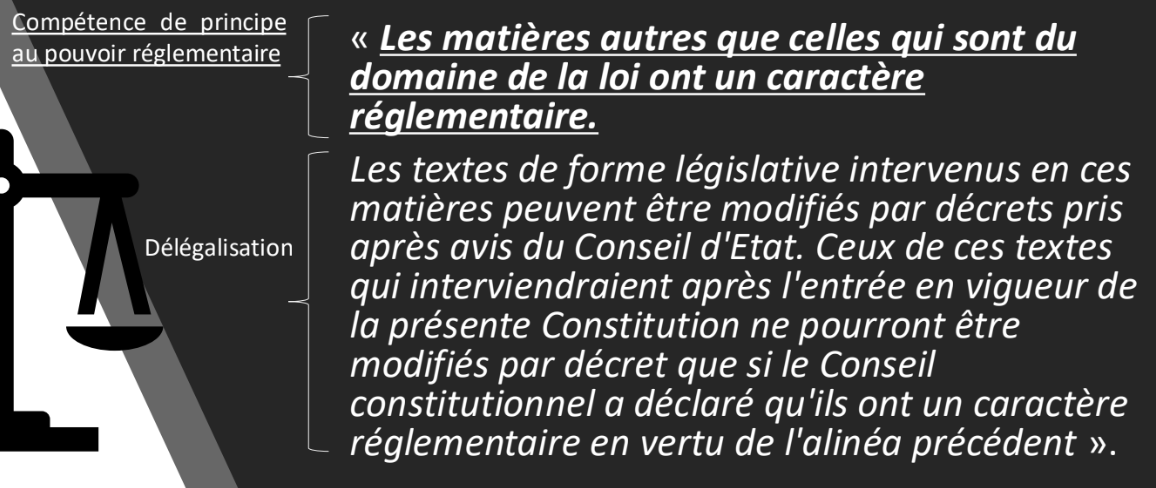

Article 34 de la Constitution

C’est la première fois que la Constitution fixe un domaine déterminé pour la loi qui a donc une compétence d’attribution face à la compétence de principe du règlement (article 37C).

Article 37 de la Constitution

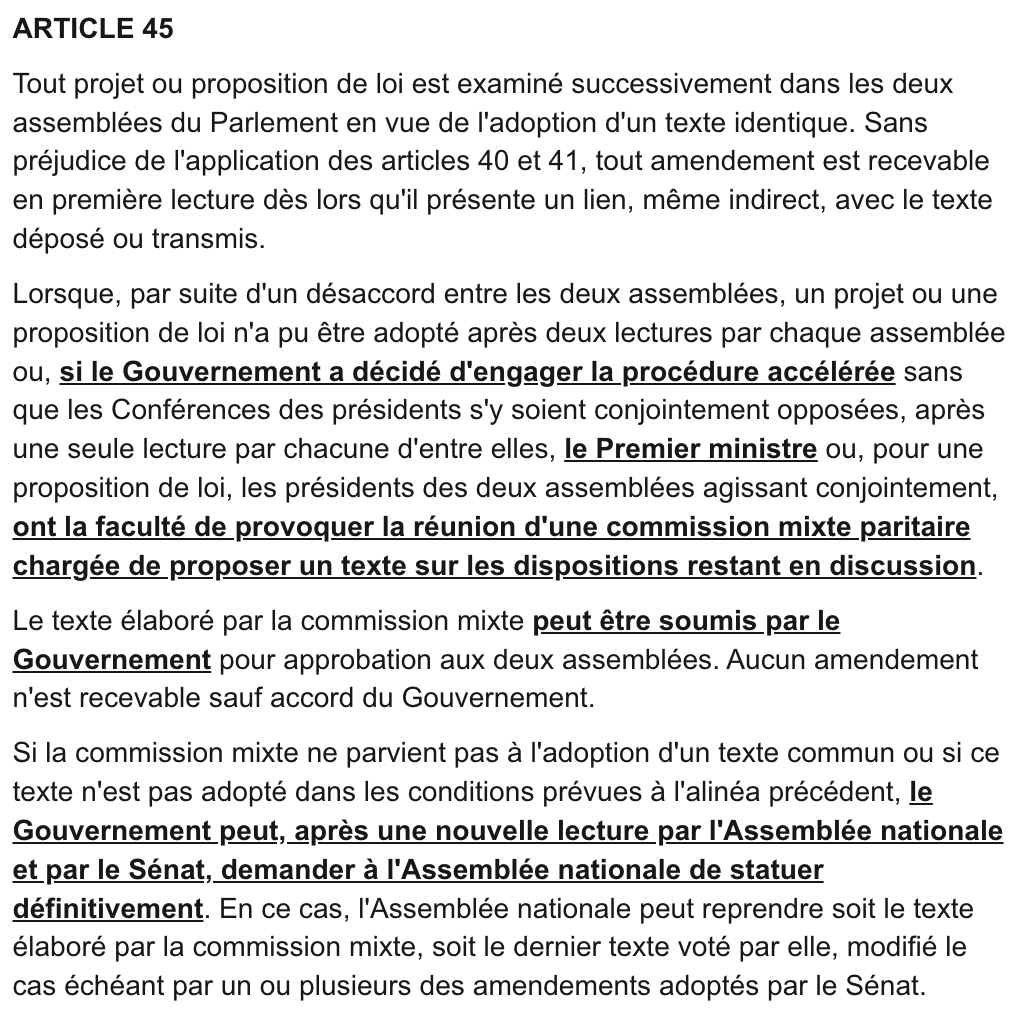

Article 45 de la Constitution

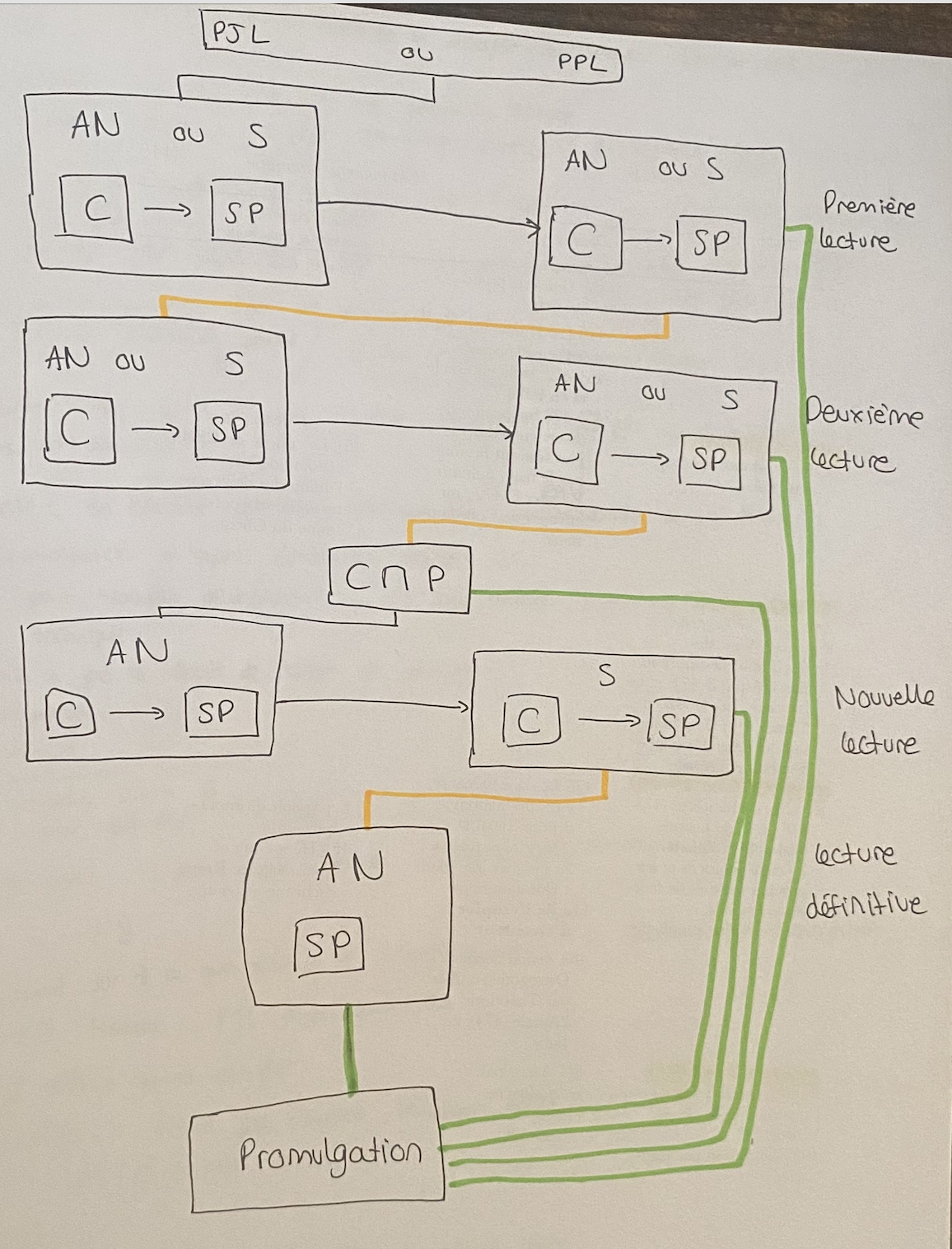

La procédure législative (article actuel, mais peu de changements par rapport à l’originel sur ce qui nous intéresse ici)

Gouvernement décide de la procédure accélérée, de la CMP, etc. (voir + tard)

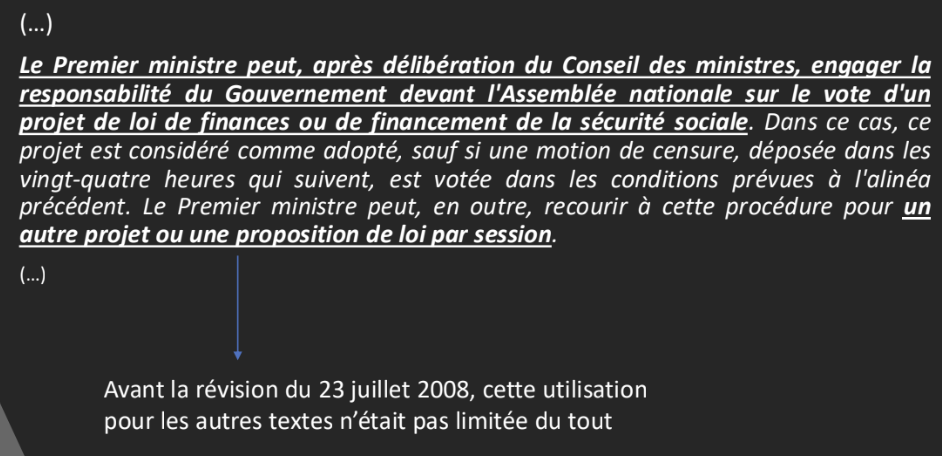

Article 49.3 de la Constitution

La mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (l’adoption d’un texte sans vote) ⭢ actuel

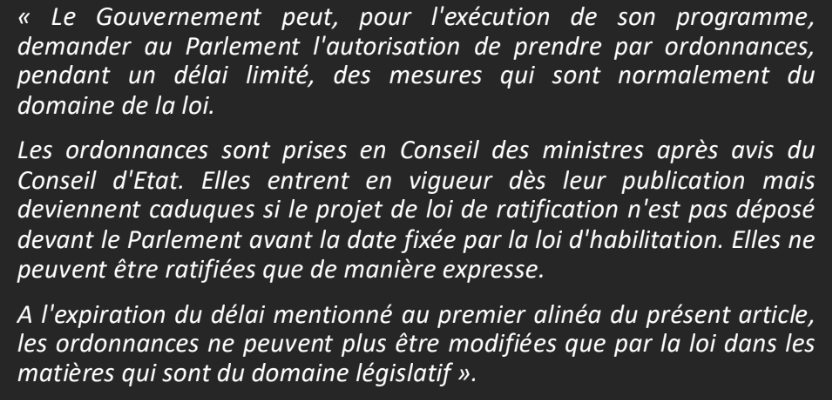

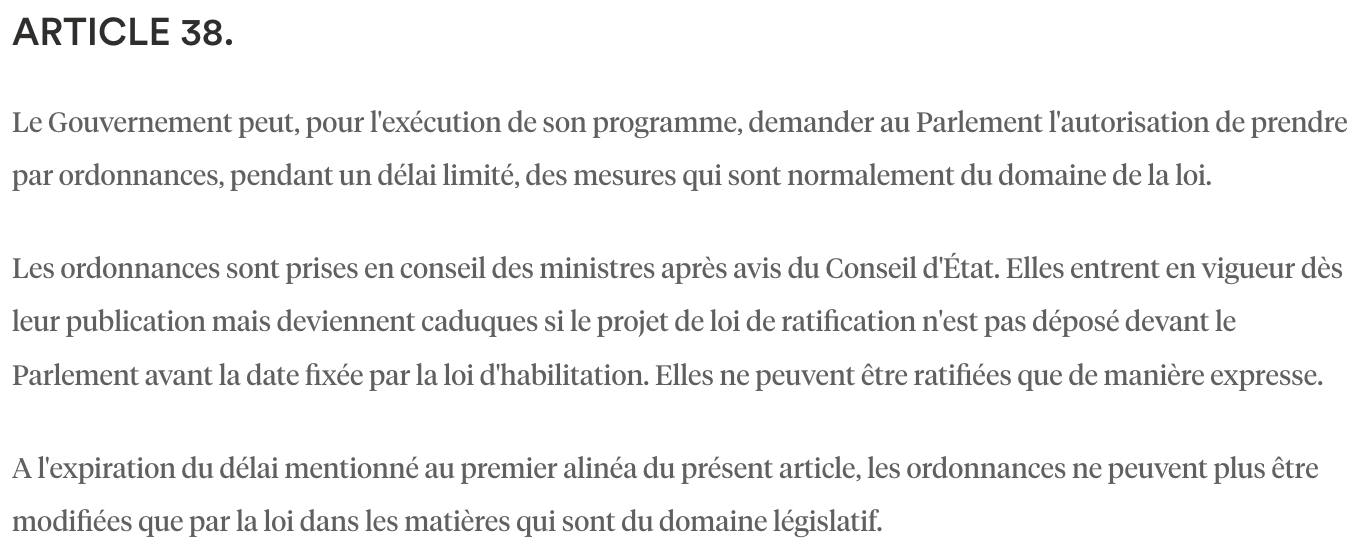

Article 38 de la Constitution

Les ordonnances (actuel, mais pas de changement majeur)

L’article 47 prévoit l’usage des ordonnances pour mettre en oeuvre le budget si celui-ci n’est pas voté par le Parlement à temps

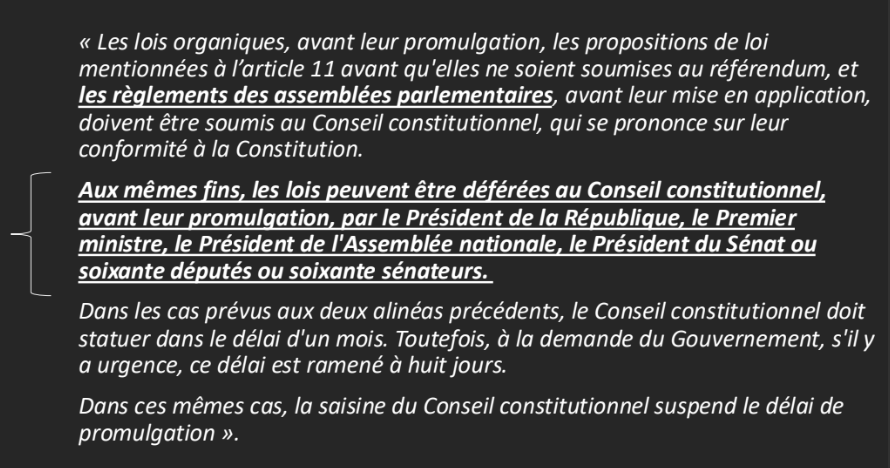

Article 61 de la Constitution

Le contrôle de constitutionnalité des lois a priori (actuel)

ATTENTION : La possibilité pour les 60 députés ou 60 sénateurs a été ouverte par une révision de 1974

Article 40 de la Constitution

L’irrecevabilité financière

Article 41 de la Constitution

L’irrecevabilité législative / domaniale (actuel mais modifié à la marge)

Article 48 de la Constitution

La fixation de l’ordre du jour des assemblées

ATTENTION ORIGINEL

ATTENTION : Cet article a depuis beaucoup changé, notamment avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Désormais, l’ordre du jour est mieux partagé… même si le Gouvernement garde une forte influence sur celui-ci.

Un Parlement relégué : sur le plan du contrôle (2)

Point principal : La mise en oeuvre de la responsabilité du Gouvernement est clairement réglementée par l’article 49. Aucune autre forme de mise en jeu de la responsabilité/de censure ne peut exister.

MAIS ne pas penser que le seul moyen de contrôle du Parlement est la mise en oeuvre de la responsabilité (ce serait bien pauvre, ce mécanisme ayant été longtemps neutralisé). Plusieurs autres exemples :

Les commissions d’enquête sont strictement réglementées (6 mois max, peut pas sur affaire en cours).

Les parlementaires ne peuvent pas faire d’injonction au Gouvernement s’ils adoptent des résolutions

Le contrôle financier et le vote du budget laissent originellement très peu de place aux parlementaires

Les règlements des assemblées sont contrôlés par le CC qui vérifie qu’il n’y a rien de contraire à la Constitution

Article 49 de la Constitution

La mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement

(Actuel, seul changement majeur : affaiblissement de l’alinéa 3)

III. RÔLES DU PARLEMENT

Article 24 de la Constitution

A. CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Le contrôle de l’action du Gouvernement

Retenir 1,2 exemples par catégorie ⭣

Les questions : QAG, questions orales sans débat (le mardi matin pendant les semaines de contrôle), questions écrites (52 maximum par session).

Les commissions d’enquête : constitutionnalisées à l’article 51-2 de la Constitution depuis 2008. Limitées dans le temps et dans le champ. Forts pouvoirs : contrôle sur pièce et sur place pour le rapporteur, convocation et obligation de déférer, sanctions pénales en cas de parjure...

Existaient déjà avant mais sont constitutionnalisées

Les travaux des commissions : missions d’information, auditions, suivi de l’application des lois, contrôle des nominations présidentielles...

La particularité du contrôle financier : « rapporteurs spéciaux » de la commission des finances : contrôles sur pièces et sur place, en se rendant dans les administrations ou organismes publics et en demandant tout élément d’information. Le Parlement peut également demander à la Cour des comptes la réalisation d’enquêtes, qui en présente ensuite les résultats devant la commission compétente

L’évaluation des politiques publiques

Existait déjà mais constitutionnalisé

Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) au sein de la commission des finances dès 1999, coprésidée par un député de la majorité et un député de l’opposition. Exemples : gestion de la dette, les PIA...

Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS), en 2004, coprésidée par un député de la majorité et un député de l’opposition. Exemples : l’hospitalisation à domicile, les arrêts de travail...

Comité d’évaluation et de contrôle (CEC) : créé en 2009, assure l’évaluation des politiques publiques transversales, formule des propositions pour l’ordre du jour de la semaine réservée par priorité au contrôle et à l’évaluation. Exemples : évaluation de la régulation des jeux d’argent et de hasard, suivi de l’évaluation de la politique d’accueil des demandeurs d’asile, citoyenneté.

Fonctionne le moins bien, on en entend pas parler.

B. LE VOTE DE LA LOI : LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE

Etapes

Ecriture d’un projet ou d’une proposition de loi

bis. uniquement pour les projets de loi : le projet de loi est délibéré en Conseil des ministres, une proposition de loi ne connaît pas cette étape.

Le projet ou la proposition de loi est “sur le Bureau” de l’Assemblée ou du Sénat

L’Assemblée ou le Sénat examine le texte en commission

La séance publique

La navette

La promulgation de la loi

Etape 1 : écriture d’un projet ou d’une proposition de loi

Etape 1 bis

Uniquement pour les projets de loi :

Le projet de loi est délibéré en Conseil des ministres.

Pour la coordination gouvernementale, le projet de loi sera celui du gouvernement, pas d’un ministre en particulier.

Dans les faits il n’y a pas de débat, juste une présentation, sauf pour quelques PJL symboliques.

Une proposition de loi ne connaît pas cette étape.

Etape 2 : Le projet ou la proposition de loi est “sur le Bureau” de l’Assemblée ou du Sénat

Les cas exceptionnels :

Si c’est un PJL des finances on commence toujours par l’AN.

Si c’est un PJL sur les collectivités territoriales, on commence toujours par le Sénat.

Etape 3 : L’Assemblée ou le Sénat examine le texte en commission

Avant de l’examiner en séance publique, les députés travaillent énormément sur le texte en commission (c’est pourquoi il ne faut pas croire que les députés ne travaillent pas lorsqu’ils ne sont pas dans l’hémicycle).

Il existe plusieurs commissions thématiques. Chaque député/sénateur est membre d’une commission.

Dans cette commission, les députes/sénateurs amendent le texte (le modifient, changent une partie), le discutent, l’améliorent...

Tous les parlementaires peuvent amender le texte, mais seuls les membres de la commission peuvent voter.

Ils choisissent un rapporteur.

Des commissions peuvent se saisir pour avis.

Le choix de la commission

C’est le président de l’assemblée concernée qui décide quel texte va à quelle commission.

Parfois c’est évident, parfois non.

Le président peut alors créer une commission spéciale qui prend un parlementaire dans chaque commission.

La réforme de 2008 et le travail des commissions

Avant 2008 :

Les commissions examinent un texte, mais c’est le texte initial qui est envoyé en séance publique. La commission doit donc présenter chaque amendement en séance et les faire voter individuellement.

Après 2008 :

C’est le texte amendé par la commission qui va en séance.

Cela revalorise le rôle de la commission, dérationnalise le Parlement et met en difficulté le Gouvernement.

Si la commission supprime un article, le Gouvernement devra faire la démarche de réintroduire l’article et de le faire voter en séance publique.

Exceptions : PJL constitutionnelle, PJL de finances, PJL de financement de la sécurité sociale

Etape 4 : La séance publique

Une fois le texte modifié/amélioré en commission par les députés ou sénateurs « spécialisés », le projet ou la proposition de loi va devant tous les députés ou sénateurs : c’est la séance publique en hémicycle.

Cette fois, tous les députés peuvent discuter le texte, l’amender (le modifier), demander sa suppression, etc.

Le Gouvernement et la Commission (qui l’a examiné) défendent chacun leur position devant les députés ou sénateurs.

A la fin de la discussion du texte et des amendements, l’Assemblée ou le Sénat vote définitivement : adopte ou rejette le texte. Débute alors la navette.

Etape 5 : La navette

1ère lecture : On vote dans chaque assemblée en commission et en séance publique.

Si les deux assemblées adoptent en termes identiques, c’est fini.

2e lecture : On refait la même chose.

Si les deux assemblées adoptent en termes identiques, c’est fini.

C’est très rare qu’on ait cette deuxième lecture puisque la procédure accélérée, qui est très souvent enclenchée, permet de la sauter.

Le Gouvernement peut l’enclencher sur les PJL et les PPL.

Commission mixte paritaire : 7 députés et 7 sénateurs représentant les équilibres politiques des assemblées sont réunis, regardent les deux textes adoptés par les deux assemblées et cherche à trouver des compromis sur chaque point qui est différent.

Le texte adopté en CMP est ensuite voté à l’Assemblée nationale et au Sénat. S’il est adopté dans les mêmes termes, c’est fini.

Ce sont le Gouvernement et les présidents des chambres qui peuvent convoquer la CMP.

Nouvelle lecture : On refait le même processus.

Si les deux assemblées adoptent en termes identiques, c’est fini.

Sinon, le Gouvernement peut demander le dernier mot à l’Assemblée nationale.

Lecture définitive : L’Assemblée nationale se prononce sur le texte et le vote que en séance publique.

Seuls 10% des textes vont en lecture définitive, en général le texte proposé par le CMP est adopté.

La règle de l’”entonnoir” : on ne discute que des articles sur lesquels il y a des désaccords. Ceux adoptés en termes identiques ne sont plus discutés.

Etape 6 : La promulgation de la loi

La promulgation n’a lieu qu’après d’éventuelles saisines du Conseil constitutionnel

Si après l’éventuelle censure d’articles du CC, le texte n’a plus de sens, ou il y a un tollé populaire, le président peut demander une “nouvelle délibération”

Mais il a pas le droit de refuser de promulguer une loi, c’est un pouvoir avec contreseing.

IV. LA RÉVISION DE 2008 : UN RÉÉQUILIBRAGE AU PROFIT DU PARLEMENT ?

Plus de pouvoirs au Parlement ?

La tutelle de l’exécutif est diminuée :

42C : Sauf exception, les discussions en séance portent désormais sur le texte élaboré en commission permanente.

43C : Le nombre de commissions permanentes augmente (6 ⭢ 8)

48C : Meilleur partage de l’ordre du jour.

2 semaines sur 4 sont au Gouvernement, une pour le contrôle du Gouvernement, une est libre pour le Parlement.

Niche parlementaire : 1 jour/mois est réservé à un groupe minoritaire ou d’opposition.

49.3C : Le recours à la procédure “d’adoption sans vote” est limitée.

Avant c’était autant que le G voulait. Maintenant c’est 1 texte / session, ou autant qu’il veut pour les PJL de finances ou PJL de financement de la sécurité sociale.

Le rôle du contrôle est revalorisé : (retenir quelques exemples)

24C : Rôle du contrôle et d’évaluation des politiques publiques constitutionnalisé.

34-1C : Les assemblées peuvent voter des résolutions.

Une résolution = quand le Parlement veut légiférer dans un domaine qui n’est pas celui de la loi, il peut adopter une résolution pour inviter le G à le faire (pas de navette).

35C : Information obligatoire du Parlement en cas de décision d’envoyer des forces armées à l’étranger. Si elle dépasse 4 mois, soumission de sa prolongation à l’autorisation du Parlement.

47-2C : Consécration de l’assistance de la Cour des comptes.

48C : Par le biais de la semaine réservé aux activités de contrôle.

51-1C : Il est consacré constitutionnellement que les règlement des assemblées reconnaissent des droits spécifiques aux groupes d’opposition et minoritaires.

51-2C : Les commissions d’enquête sont consacrées dans la Constitution.

88-4C : Chaque assemblée doit désormais disposer d’une commission des affaires européennes.

V. LA QUESTION DE LA QUALITÉ DE LA LOI

Rapport du Conseil d’Etat en 1991 : « lorsque le droit bavarde, le citoyen ne lui prête qu’une oreille distraite ».

Le constat : la détérioration de la qualité de la loi

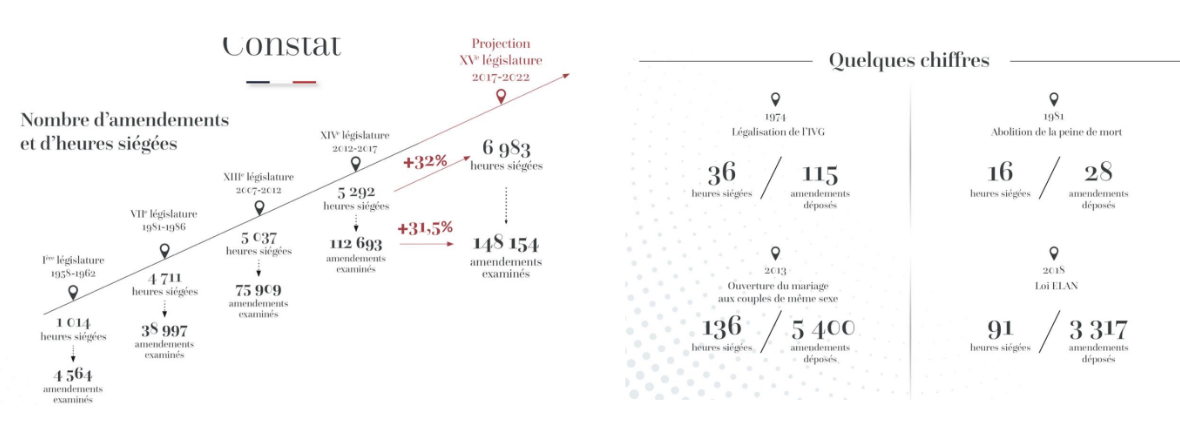

Il y a une évolution qualitative (détérioration de la qualité de la loi) et une évolution quantitative (inflation législative).

Inflation législative : Chaque année, plus de 70 lois, 50 ordonnances et 1.500 décrets viennent s'ajouter au droit français. Il existe aujourd'hui 89 codes et 50.000 textes non codifiés. 10 000 lois actuellement en vigueur en France.

Renforcée par l’accélération politique : « Les lois ont perdu leur finalité. Elles sont bavardes, avec des dispositions inapplicables et qui ne seront jamais appliquées », « Un problème se pose ? On fait une loi. C'est la tyrannie de l'instantané » (Jean-Louis Debré, PAN, PCC))

Saturation parlementaire

Textes dénués de portée normative

La saturation parlementaire

A nuancer pour les chiffres : certes des sujets de moindre importance sont traités bien plus longuement, mais ils ont aussi beaucoup plus d’articles et d’amendements (la loi d’abolition de la peine de mort ne comportait que 2 articles contre plus de 200 pour la loi ELAN)

Les risques

Risques sur la sécurité juridique

Inapplicabilité et perte d’efficacité

Méconnaissance des citoyens et remise en cause du principe du “Nemo legem ignorare censetur” : nul ne peut ignorer la loi

Difficultés d’interprétation pour le juge… voire gouvernement des juges

S’il y a difficulté d’interprétation, alors il y a + de liberté d’interprétation pour le juge.

Quelques solutions apportées… par le Conseil constitutionnel

Sanction de l’incompétence négative par le CC :

Deux décisions en 1985 (10 juillet et 13 décembre)

Incompétence négative = cas où le Parlement ne va pas au bout de sa compétence (par exemple en décidant d’indiquer qu’un décret précisera quelque chose alors que c’est de son domaine).

Exigence de clarté et d’intelligibilité de la loi :

CC, DC, 16 décembre 1999 : le Conseil constitutionnel censure car la loi est incompréhensible.

Obligation de normativité de la loi

« La loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative ». (21 avril 2005)

Censure des cavaliers législatifs, budgétaires et sociaux.

La « règle de l'entonnoir » :

« Devant chaque chambre, le débat se restreint, au fur et à mesure des lectures successives d'un texte, sur les points de désaccord, tandis que ceux des articles adoptés en termes identiques sont exclus de la navette »

Quelques solutions apportées par le Gouvernement et le législateur

La codification

Les lois de simplification modifient, corrigent, précisent, suppriment, rangent les lois entre elles…

Etudes d’impact obligatoires depuis 2008 qui doivent réfléchir à la portée normative

Le meilleur contrôle des cavaliers et des irrecevabilités domaniales

Meilleure applicabilité en amont des jurisprudences du CC

Par exemple, le président de la commission et le président de l’assemblée concernée peuvent déclarer irrecevables des cavaliers

Incompétence positive / incompétence négative

CC, DC, 1982, Blocage des prix et revenus : Lorsque le législateur empiète sur le domaine règlementaire (incompétence positive), cela n’entraîne pas l’inconstitutionnalité de la loi. Le CC estime que le Gouvernement aurait pu en amont (41C) et peut en aval (37.2C).

CC, DC, 1985, TDF : le Conseil constitutionnel sanctionne l’incompétence négative.

NB : Ici, on a donc un élément de nuance de la limitation du domaine de la loi. Jean Rivero dira “la Révolution n’a pas eu lieu”.

VI. ZOOM SUR LA QUESTION DES ORDONNANCES

Article 38 de la Constitution

Pas à connaître par coeur.

Le Gouvernement peut entrer dans le domaine de la loi

Une loi d’habilitation doit être adoptée au Parlement et préciser pour combien de temps elle autorise le Gouvernement, et dans quel domaine.

Le Gouvernement peut donc faire des ordonnances dans ce domaine et dans ce temps.

Théoriquement, il faut une loi de ratification

Si le Parlement vote contre, l’ordonnance reste un acte règlementaire.

Si le Parlement vote pour, l’ordonnance devient un acte législatif et entre dans le domaine législatif.

MAIS, CC, QPC, 2020, Force 5

CC dit qu’il peut contrôler les ordonnances non ratifiées, or puisque le CC ne peut contrôler que la loi, les ordonnances non ratifiées ont aussi valeur législative.

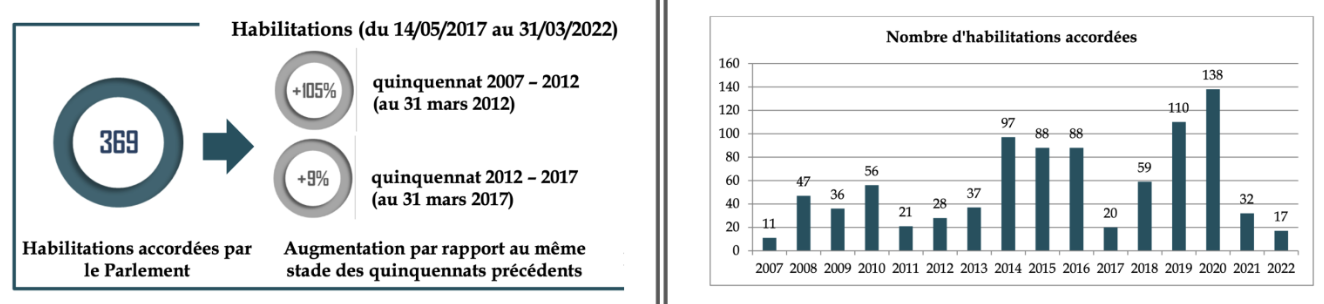

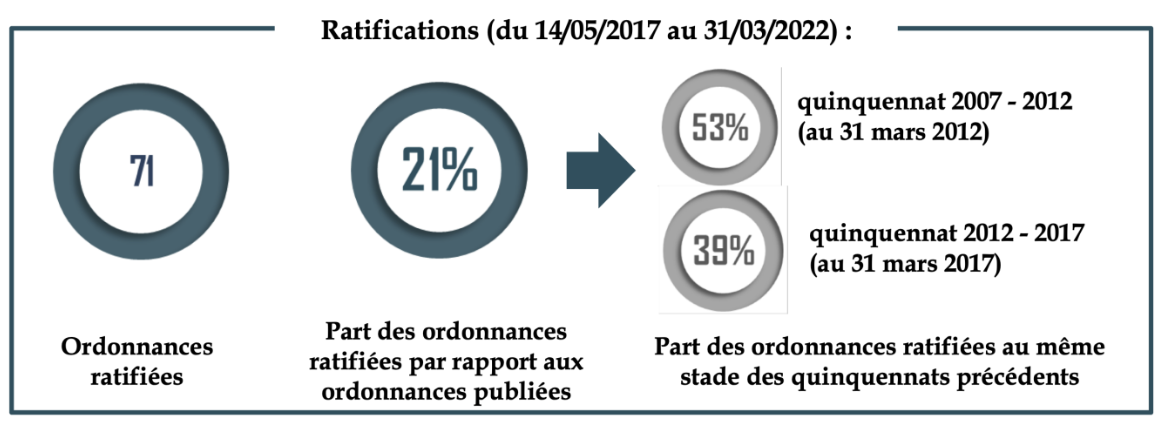

Une augmentation du nombre d’habilitations

Une baisse du taux de ratification

VII. LE CAS DE LA RÉFORME DES RETRAITES : LES ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE UTILISÉS

A. PAR LES OPPOSITIONS

Article 44 de la Constitution

Le droit d’amendement

Un droit constitutionnel et personnel reconnu aux membres du Parlement par l’article 44 de la Constitution.

Ce droit est sacré et inaliénable.

Ce droit ne connaît d’autres limitations que celles également prévues au sein de la Constitution : les irrecevabilités (articles 40, 41 et 45 de la Constitution).

Le président de la commission ou de la chambre peut les décréter irrecevables, aucun recours n’est possible.

Un usage abusif lors du débat sur la réforme des retraites ?

7 272 amendements déposés en commission à l’Assemblée nationale ;

20 610 en séance à l’Assemblée nationale ;

5 322 amendements déposés en séance au Sénat.

Les motions de procédure : agir avant la discussion du texte (pas à apprendre)

La motion de rejet préalable prévoit le rejet immédiat du texte.

Une a été défendue à l’Assemblée (motion de rejet préalable) ;

Deux au Sénat (une exception d’irrecevabilité et une question préalable)

La motion de renvoi en commission : n’existe plus qu’au Sénat où une a été discutée lors de cette réforme.

Demande à ce que la commission soit saisie de nouveau sur le texte.

Si le texte a été inscrit à la demande du Gouvernement, la commission doit présenter un nouveau rapport lors de la même séance ;

La motion référendaire : une motion un peu différente, qui vise à enclencher un mécanisme prévu par la Constitution, la proposition de référendum au Président de la République évoquée à l’article 11 C.

30 sénateurs ou 58 députés peuvent la proposer.

Plusieurs motions référendaires ont déjà été adoptées au Sénat (exemple, en 2014, sur le projet de loi relatif à la délimitation des régions), sans suite à l’Assemblée.

=> Toutes ces motions ont été rejetées. À l’Assemblée, c’est celle du Rassemblement national qui a été défendue, ce qui peut contribuer à expliquer son échec.

B. PAR LE GOUVERNEMENT

Article 47-1 de la Constitution

Cet article est ajouté quand on crée la loi de financement de la sécurité sociale

L’article 47 porte sur la loi de finances, c’est la même chose mais le délai est de 70 jours.

La réforme des retraites passe par un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale

Pourquoi l’avoir utilisé ?

Pour éviter l’obstruction : il n’est pas obligatoire d’aller au bout du texte à l’Assemblée avant de transmettre au Sénat, les délais s’appliquant ;

Pour ne pas utiliser un « joker 49.3 » le cas échéant.

Était-ce constitutionnel ?

Oui, le Conseil constitutionnel l’a clairement indiqué dans sa décision. Il y avait un impact financier en 2023.

Était-ce légitime ?

Ce n’était pas du domaine obligatoire de la LFSS. Cela visait à empêcher l’obstruction.

Normalement un PJL sur les retraites passe par une procédure normale.

Mais cela a réduit les débats.

Précédentes utilisations : 2011 et 2014.

Article 49.3 de la Constitution

Origines :

Sous la IIIème République, la question de confiance (qui, pour rappel, peut être personnelle) est le fondement de nombreuses chutes de gouvernements ;

Premiers encadrements sous la IVème République : fin de la question de confiance personnelle ; majorité absolue des suffrages ;

Un premier projet de réforme très semblable à l’article 49.3 actuel est proposé par le député Édouard Moisan en 1953 et largement rejeté ;

En janvier 1958, Félix Gaillard propose une révision : on prévoit la fin du vote de confiance automatique sur un texte et la nécessité de déposer une motion de censure avec également un aspect de motion de censure constructive et une obligation de voter (pas d’abstention possible). Le projet est abandonné en raison de la Guerre d’Algérie et de la chute du Gouvernement Gaillard.

Pourquoi l’avoir utilisé ici ?

Pour sécuriser le vote à ce stade de la procédure législative.

Après CMP utilise 49.3 pcq pense va peut-être être rejeté, ce qui serait catastrophique politiquement.

Était-ce constitutionnel ?

Oui, évidemment.

Était-ce légitime ?

Question complexe, avec différents arguments à la clef.

Précédentes utilisations : 55 textes, 101 fois.

Pourquoi l’utiliser ? Dompter une majorité réticente (Raymond Barre face aux députés RPR) ; passer la contrainte d’une majorité relative (Michel Rocard, Édith Cresson, Élisabeth Borne) ; lutter contre l’obstruction (Édouard Philippe en 2020).

Article 44.3 de la Constitution

Pourquoi l’avoir utilisé ici ?

Pour passer outre une obstruction au Sénat, une majorité voulant voter pour, le Gouvernement souhaitait aller au vote.

Était-ce constitutionnel ?

Oui, évidemment.

Était-ce légitime ?

La discussion n’est pas empêchée. Il s’agit avant tout de gagner un peu de temps.

Le Gouvernement autorise l’assemblée à se prononcer sur certains amendements, les autres sont présentés mais non votés.

Précédentes utilisations : déjà sur plusieurs réformes des retraites au Sénat (2010 Fillon, 2013 Ayrault).

C. L’ARTICLE 40 DE LA CONSTITUTION ET LA PROPOSITION DE LOI LIOT

L’article 40 de la Constitution

Acteur concerné : Ne concerne que les parlementaires.

Élément de l’initiative concerné : Concerne aussi bien les propositions de loi que les amendements.

Sur le fond : Distinction sur le fond entre « charge », non compensable (mais gage acceptable, par coutume, sur les propositions de loi) et « perte de recettes », compensable.

Position du juge constitutionnel : ferme, irrecevabilité absolue. Le Conseil constitutionnel considère qu’un contrôle systématique doit avoir lieu au stade du dépôt, dans la chambre.

Fonctionnement concret au Parlement : Concrètement, à l’Assemblée comme au Sénat :

Au stade de la commission, c’est le président de la commission saisie au fond qui examine les amendements déposés. Il peut consulter le président de la commission des finances en cas de doute ;

Au stade de la séance, au Sénat le règlement indique que c’est le président de la commission des finances qui a la compétence tandis qu’à l’Assemblée il est indiqué que c’est le Président de l’Assemblée qui décide en consultant le cas échéant le président de la commission des finances.

En pratique, s’est développée dans les deux cas une pratique laissant largement la main au président de la commission des finances qui est entouré d’une équipe spécifique d’administrateurs.

Sort : l’amendement déclaré irrecevable ne peut être discuté.

Que s’est-il passé sur la proposition de loi du groupe LIOT d’abrogation de la réforme des retraites ?

À l’occasion de sa journée de « niche » le 8 juin 2023, le groupe LIOT a proposé une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites et portant l'âge légal de départ à 64 ans ;

Cette proposition de loi constituait une « charge » mais était « gagée », selon la logique coutumière favorable à l’initiative parlementaire. La délégation de recevabilité du Bureau de l’Assemblée a accepté son dépôt.

Un vaste débat s’est enclenché, mais rien n’a pu être fait. Une procédure prévoit que le Président de la commission des finances peut déclarer un texte irrecevable a posteriori de son dépôt mais Éric Coquerel (LFI) ne le fit pas ;

Le débat eut lieu en commission des finances, la majorité sécurisa le vote et l’article prévoyant l’abrogation fut supprimée ;

Des amendements de rétablissement furent déposées en séance mais déclarés irrecevables par la Présidente de l’Assemblée nationale ;

Le texte fut donc retiré.

Suites : LFI en novembre 2023 (le Bureau la déclare irrecevable) et RN en octobre 2024 (le Bureau la déclare recevable).

D. LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

CC, DC, 2023

Validation de l’usage de l’article 47-1.

Validation de l’usage du vote bloqué.

Validation de l’engagement de responsabilité.

Validation de l’accumulation de plusieurs procédures.

Il n’y a rien de nouveau dans la relative « souplesse » du Conseil constitutionnel en matière de procédure parlementaire, ce dernier ayant toujours eu une jurisprudence très souple en ce qui concerne l’utilisation du 49.3 de la Constitution et contrôlant essentiellement, in concreto, si la clarté et la sincérité du débat parlementaire a été respectée.

Ceux qui critiquent cette jurisprudence du Conseil constitutionnel confondent légalité et légitimité.