Romani

1/53

Earn XP

Description and Tags

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

54 Terms

21 aprile 753 a.C.

data della fondazione della città di Roma. è una data leggendaria che si basa sulla legenda di Romolo e Remo. questa data segna l’uccisione di Remo da parte di Romolo, dopo la ‘gara’ a chi vedeva più uccelli per stabilire chi sarebbe diventato il primo re di Roma

sinecismo

unione dei piccoli villagi di pastori e agricoltori che si erano fromati sulle cime dei colli in una città più grande. questo processo avvenne anche nelle polis greche

753 a.C. - 509 a.C.

età monarchica

508 a.C. - 31 a.C.

età repubblicana

30 a.C. - 476 d.C.

età imperiale

età monarchica

monarchia elettiva: una monarchia in cui il sovrano era eletto dal senato ( un’assemblea di anziani appartenenti alle famiglie aristocratiche)

7 re di Roma

Romolo

Numa Pompilio

Tulio Ostilio

Anco Marzio

Tarquinio Prisco

Servo Tullio

Tarquinio il Superbo

Anco Marzio

verso la fine del VII sec a.C. Portò Roma ad affacciarsi sul mar Tirreno, rafforzando il controllo sulle aree circostanti e sulla foce del Tevere.

Tarquinio Prisco

primo re etrusco; con lui inizia il periodo delle monarchia etrusca a Roma

Tarquinio il Superbo

re autoritario e crudele, si tratta probabilmente di una figura leggendaria. fu l’ultimo re di Roma

Roma città miste e aperta

Roma nacque e venne a formarsi con una mescolanza di diverse etnie, latini, sabini e etruschi.

Familia

il nucleo sociale più piccolo: moglie, figli, nipoti e schiavi. Quella romana era una famiglia patriarcale fondata sul dominio e l’autorità del capo famiglia. La donna viveva alla pari della greche.

Gens

Gruppo di più famiglie che discendevano o affermavano di discendere da un antenato comune. I membri erano detti gentili L’aristocrazia si formò con l’organizzazione delle gens

plebei

nome con carattere dispregiativo dato dai patrizi alle persone più ‘arretrare’ della popolazione.

clienti

persone libera,

generalmente plebei, che si guadagnava la protezione di un aristocratico, il loro patrono. I

clienti votavano nelle assemblee popolari secondo le indicazioni dei loro patroni.

caratteristiche religione romana

La religione a Roma aveva un ruolo centrale nella vita pubblica e privata.

Le sue principali caratteristiche erano:

Comunitaria, pubblica e civica: coinvolgeva l’intera comunità e lo Stato.

Formale e rituale: importava la corretta esecuzione dei riti più che la fede interiore.

Aperta e integrativa: accoglieva culti e divinità straniere.

culti familiari

Ogni famiglia (familia o gens) praticava riti religiosi sotto la guida del pater familias.

Divinità principali:

Lari: protettori della casa.

Penati: protettori della famiglia e della dispensa.

Vesta: dea del focolare domestico.

figure religiose

I riti erano svolti da collegi sacerdotali, esperti del diritto sacro:

Auguri: interpretavano i segni divini.

Flamini: sacerdoti di singole divinità.

Feziali: curavano i riti legati alla guerra e alla diplomazia.

Fratelli Arvali: eseguivano riti di purificazione.

Pontefici: il collegio più importante, guidato dal pontefice massimo.

divinità

La religione romana era politeista e antropomorfica (dèi con aspetto umano).

Divinità familiari e civiche convivevano con culti di origine latina, etrusca e greca.

Le principali divinità della città erano Giove (re degli dèi) e Giunone (protettrice delle donne e della comunità).

pietas

La religione dei Romani non si basava sulla fede interiore o su dogmi da credere, ma sull’esecuzione di riti e pratiche per mantenere buoni rapporti con gli dèi.

La parola chiave era la pietas, cioè il senso di dovere e rispetto verso gli dèi, la famiglia, lo Stato e la comunità. Non significava “pietà” o “carità” in senso cristiano, ma l’adempimento rigoroso di obblighi religiosi e sociali.

Il modello di pietas era Enea, che aveva salvato il padre e i Penati (divinità familiari) dalla distruzione di Troia, portandoli fino nel Lazio.

pax deorum (“pace con gli dèi”)

Lo scopo della religione era garantire la pax deorum (“pace con gli dèi”), cioè un rapporto corretto che assicurasse prosperità e protezione alla città. Questo rapporto aveva la forma di un contratto: in cambio di riti e sacrifici compiuti con precisione, gli dèi concedevano il loro favore.

Il termine religio indicava proprio l’osservanza scrupolosa dei riti e l’impegno verso gli dèi. Per questo, tutti i momenti pubblici (assemblee, feste, dichiarazioni di guerra) erano preceduti da cerimonie religiose.

suddivisione in tribù

In origine i cittadini romani erano divisi in tre tribù gentilizie, ognuna articolata in 10 curie. Questa struttura aveva funzione militare e politica: le 30 curie formavano i comizi curiati, la prima assemblea del popolo. Essi però non avevano potere decisionale, ma solo funzioni civili

riforma serviana

Attribuita a Servio Tullio (VI sec. a.C.), sostituì la divisione gentilizia con una basata su territorio e censo.

Furono create 4 tribù urbane e 17 rustiche (poi divenute 35).

Le tribù divennero strumento di integrazione delle popolazioni sottomesse.

Nacquero i comizi tributi, assemblea di tutti i cittadini (indipendentemente dalla ricchezza) che eleggeva magistrati minori.

Ordinamento centuriato

La popolazione fu divisa in classi di censo, con obblighi militari proporzionati alle risorse:

Equites (cavalieri) e 5 classi di fanti (pedites), con diverso armamento.

I nullatenenti (proletarii) fornivano solo supporto ausiliario.

Le classi fornivano 193 centurie: le più ricche disponevano della maggioranza dei voti (98 contro 95).

I comizi centuriati diventarono la nuova assemblea politica, con poteri su leggi, elezioni dei magistrati superiori e decisioni di guerra e pace.

organizzazione delle magistrature

elettive (non ereditarie);

collegiali (più persone per ogni carica);

temporanee (mandato limitato).

Erano inoltre gratuite e i magistrati rispondevano del loro operato a fine mandato.

imperium

Il potere di comando civile e militare, conferito solo dopo il consenso degli dèi tramite gli auspici. In età repubblicana spettava alle magistrature maggiori (cum imperio).

consolato

massima carica (2 consoli, eletti per 1 anno).

Poteri militari: comando dell’esercito, accordi internazionali (ratificati dal senato).

Poteri civili: convocazione di senato e comizi, emanazione di editti, ordine pubblico.

Limitazioni: durata annuale, impossibilità di rielezione immediata, veto reciproco.

Pretura

amministrava la giustizia; i pretori pubblicavano un editto con principi giuridici validi per l’anno.

Dittatura

carica straordinaria in caso di emergenze; pieni poteri per massimo 6 mesi.

Magistrature minori

Questori: gestione delle tasse e dell’erario (inizialmente 2, poi numero crescente).

Censori: eletti dai comizi centuriati; curavano i censimenti, la ripartizione dei cittadini nelle classi di censo e la revisione delle liste senatorie. Avevano anche il potere di infliggere la nota censoria, fino all’espulsione dal senato.

Edili: inizialmente plebei, poi anche patrizi; curavano la manutenzione urbana, l’ordine pubblico, gli incendi e i lavori pubblici.

Minacce alla Repubblica (V-IV sec. a.C.)

Roma affrontò due pericoli:

Conflitti esterni → guerre contro città vicine e popolazioni italiche.

Conflitti interni → scontro sociale tra patrizi e plebei.

La soluzione fu militare verso l’esterno e politica verso l’interno: i patrizi, consapevoli dell’importanza dei cittadini-soldati plebei, concessero gradualmente più diritti.

Conflitti con gli Etruschi e i Latini

509 a.C.: caduta della monarchia (Tarquinio il Superbo).

506 a.C.: il re etrusco Porsenna tentò di riprendere Roma, ma fu sconfitto ad Ariccia da una coalizione latina.

Roma, alleata con la Lega latina, dopo la sconfitta degli etruschi entrò in conflitto con gli stessi latini.

496 a.C.: vittoria romana al lago Regillo.

493 a.C.: stipula del foedus Cassianum, trattato di alleanza con i latini, formalmente paritario ma favorevole a Roma

Conquista di Veio

Importante città etrusca, rivale di Roma per il controllo delle saline e delle vie commerciali.

Dopo la presa di Fidene (426 a.C.), il dittatore Marco Furio Camillo conquistò Veio nel 396 a.C., dopo un assedio decennale.

La città fu distrutta, gli abitanti ridotti in schiavitù e il territorio annesso.

Roma dominava ormai gran parte del Lazio.

390 a.C. Galli

Galli Senoni guidati da Brenno sconfissero i romani al fiume Allia e saccheggiarono Roma, restituita solo dietro pagamento di un riscatto in oro.

L’episodio fu ricordato come una delle peggiori umiliazioni della storia romana.

cause conflitto tra patrizi e plebei

Economiche:

richiesta di accesso all’agro pubblico (terre statali accaparrate dai patrizi);

abolizione o riduzione della schiavitù per debiti (nexum).

Politiche:

esclusione dalle magistrature e dal senato;

divieto di matrimonio misto patrizi-plebei;

partecipazione ai comizi senza possibilità di essere eletti.

strumenti usati dai plebei

Secessione (dal 494 a.C.): ritiro collettivo dal corpo civico → arma di pressione soprattutto in tempo di guerra.

Contropotere plebeo: creazione di istituzioni parallele, poi riconosciute ufficialmente.

Assemblea della plebe (concilium plebis) → produceva plebisciti.

Tribunato della plebe (dal 494 a.C.) → magistrati inviolabili con diritto di veto e di ausilio a tutela dei plebei.

leggi delle XII tavole (451-450 a.C.)

nel 451-450 a.C., l’introduzione di leggi scritte. Fino ad allora le norme giuridiche venivano tramandate oralmente, com’era tipico delle società arcaiche.

Vincendo le forti resistenze del patriziato, fu istituita una commissione straordinaria di 10 uomini, i decemviri che redasse le leggi delle XII Tavole, così chiamate perché incise su 12 lastre di bronzo esposte nel Foro. Queste leggi raccoglievano consuetudini e tradizioni.

l’istituzione delle leggi scritte contribuì (come già era accaduto in Grecia) a tutelare dalle interpretazioni arbitrarie delle norme e dai soprusi degli aristocratici le classi escluse dal potere.

conquiste politiche dei plebei

Leggi delle XII Tavole (451-450 a.C.) → prime leggi scritte, tutela contro abusi patrizi.

445 a.C. (legge Canuleia) → abolizione divieto di matrimonio tra patrizi e plebei.

409 a.C. → accesso plebeo alla questura.

367 a.C. (leggi Licinie-Sestie) → riduzione debiti, limite di 500 iugeri all’agro pubblico, accesso al consolato.

342 a.C. (legge Genucia) → uno dei due consoli doveva essere plebeo.

300 a.C. (legge Ogulnia) → accesso dei plebei al pontificato.

287 a.C. (legge Ortensia) → i plebisciti diventano leggi vincolanti per tutti senza approvazione del senato.

Prima guerra sannitica (343-341 a.C.)

Roma e Sanniti inizialmente alleati (354 a.C.), ma con interessi contrastanti sulla Campania.

343 a.C.: Capua e Teano, attaccate dai Sanniti, chiedono aiuto a Roma → scoppia la guerra.

Risultato: nessuna vittoria decisiva → nuovo patto di alleanza (341 a.C.).

Guerra latina (340–338 a.C.)

Le città latine temono di essere schiacciate tra Roma e Sanniti → si coalizzano con alcune città campane e i Volsci.

Conflitto duro → Roma vince.

Scioglimento del foedus Cassianum:

Alcune città latine stipulano trattati di alleanza con Roma.

Altre vengono inglobate nei domini romani.

Roma consolida il dominio sul Lazio e ottiene la Campania.

Seconda guerra sannitica (326–304 a.C.)

Scoppia per il controllo della Campania e del Lazio.

321 a.C.: disastrosa sconfitta romana alle Forche Caudine (Caudio, Benevento).

I romani costretti a passare sotto un giogo di lance → grande umiliazione.

Reazione romana:

Riforma militare: introduzione del manipolo, unità più piccola e flessibile delle legioni.

Politica esterna: alleanze con popolazioni vicine ai Sanniti e fondazione di colonie militari.

Infrastrutture: costruzione della via Appia (312 a.C.) tra Roma e Capua.

Esito: vittorie romane (tra cui Boviano, città sannitica) → nel 304 a.C. i Sanniti chiedono la pace e riconoscono l’influenza romana in Campania.

Terza guerra sannitica (298–290 a.C.)

I Sanniti organizzano una grande coalizione con Etruschi, Galli e Umbri.

Vittorie decisive di Roma:

Sentino (295 a.C.) in Umbria.

Aquilonia (293 a.C.) in Sannio.

290 a.C.: resa dei Sanniti, che diventano alleati subordinati di Roma.

Espansione verso nord:

Sconfitta dei Galli boi e sènoni (283 a.C.).

Conquista dell’Etruria: Roselle (296 a.C.), Tarquinia (281 a.C.), Vulci (280 a.C.), Falerii (241 a.C.).

Cause conflitto con Taranto e guerra con Pirro

302 a.C.: trattato tra Roma e Taranto → Roma non può entrare nel golfo tarantino.

282 a.C.: Roma viola il trattato inviando navi in difesa di Thurii → i Tarantini reagiscono affondando le navi romane → guerra.

Taranto chiede aiuto a Pirro, re dell’Epiro.

Intervento di Pirro (280–275 a.C.)

Pirro sbarca in Italia (280 a.C.) con un esercito ellenistico e elefanti da guerra.

Vittorie greche:

Eraclea (280 a.C.).

Ascoli Satriano (279 a.C.).

Pirro propone la pace, rifiutata dal senato romano.

278 a.C.: Pirro in Sicilia contro i Cartaginesi, poi ritorna in Italia.

275 a.C.: sconfitto a Benevento (Maleventum) → ritirata.

Conseguenze conflitto con Taranto e guerra con Pirro

272 a.C.: caduta di Taranto.

Sottomissione delle città greche e delle popolazioni italiche (Lucani, Bruzi, Messapi).

266 a.C.: definitiva “pacificazione” dell’Italia meridionale.

modelli di sottomissione dei popoli

Non tutte le città vennero incorporate direttamente → molte rimasero autonome ma sottomesse.

Obiettivo: consenso delle élite locali → fedeltà e cooperazione, non oppressione diretta.

Tre modelli principali:

Colonie (romane e latine) → avamposti militari, distribuzione terre, controllo sociale.

Città alleate/federate (socii) → indipendenti, senza tributi, obbligo militare per Roma, trattati iniqui (foedus iniquum) o equi (foedus aequum).

Municipi → incorporate nello stato romano, pagavano tributi, fornivano soldati, cittadinanza piena o parziale (cum o sine suffragio).

266 a.C.

conquista romana della Magna Grecia. Questa conquista cambia l’equilibrio con Cartagine: crea le basi per le future guerra puniche. Tale conflitto nasceva dalla competizione per il controllo dell’area magnogreca e della grande e ricca Sicilia: un obiettivo strategico sia per Cartagine sia per Roma.

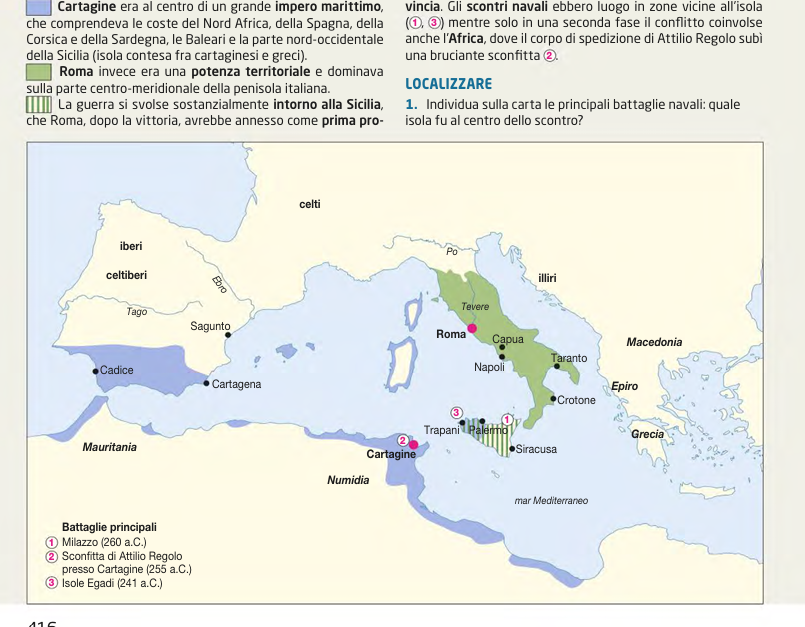

cause prima guerra punica

I mamertini, mercenari campani stabilitisi a Messina, minacciati dal tiranno di Siracusa, chiesero prima aiuto a Cartagine, poi a Roma.

Roma accettò l’alleanza, pur consapevole che questo avrebbe significato entrare in guerra con Cartagine.

svolgimento prima guerra punica

260 a.C.: prima grande vittoria navale romana presso Milazzo (console Gaio Duilio).

255 a.C.: fallimentare spedizione in Africa guidata da Attilio Regolo → esercito romano annientato.

254 a.C.: conquista di Palermo, importante base cartaginese.

241 a.C.: decisiva vittoria navale di Gaio Lutazio Catulo presso le Isole Egadi → Cartagine, stremata, fu costretta a chiedere la pace.

esito prima guerra punica

Cartagine perse la Sicilia, che divenne la prima provincia romana, amministrata direttamente da un magistrato.

Imposta un’indennità di guerra molto pesante (7.800 kg d’argento annui per dieci anni).

Poco dopo Roma approfittò delle difficoltà cartaginesi e occupò Sardegna e Corsica (237 a.C.), trasformandole nella seconda provincia romana.

premesse della Seconda guerra punica

Dopo la sconfitta, Cartagine, guidata dalla famiglia Barca (Amilcare, Asdrubale e poi Annibale), si espanse in Spagna, ricca di miniere d’argento e risorse.

Nel 226 a.C. un trattato con Roma fissò al fiume Ebro il limite oltre cui i cartaginesi non potevano espandersi.

219 a.C.: Annibale, giovane e ambizioso generale, assediò e conquistò Sagunto, città alleata di Roma ma situata a sud dell’Ebro → provocazione diretta.

Roma chiese la consegna di Annibale → di fronte al rifiuto, dichiarò guerra: iniziava la Seconda guerra punica.

Seconda guerra punica (218–202 a.C.)

Strategia di Annibale:

Non attaccare dal mare (dove Cartagine era forte), ma sorprendere Roma via terra.

Partì dalla Spagna con 70.000 uomini e 37 elefanti, attraversò le Alpi (218 a.C.) con enormi perdite, ma guadagnando l’appoggio dei Galli padani.

Grandi vittorie cartaginesi in Italia:

218 a.C.: battaglie del Ticino e della Trebbia → vittoria di Annibale.

217 a.C.: sconfitta romana al Lago Trasimeno.

216 a.C.: battaglia di Canne → Annibale inflisse a Roma la più grave disfatta della sua storia: circa 50.000 morti.

Debolezze di Annibale:

L’esercito, logorato dalle marce e dalle perdite, non ricevette sufficienti rinforzi dalla Spagna e dall’Africa.

Molti popoli italici rimasero fedeli a Roma: il sistema di municipi, colonie e alleanze resistette alla prova.

La risposta romana:

Strategia del “Temporeggiatore” (Quinto Fabio Massimo) → evitare scontri diretti, logorare Annibale e tagliare i suoi rifornimenti.

212 a.C.: conquista di Siracusa (celebre per le invenzioni difensive di Archimede).

Campagne in Spagna → progressiva cacciata dei cartaginesi dalla penisola.

La svolta finale:

210 a.C.: Publio Cornelio Scipione ottiene il comando in Spagna, riconquista tutta l’area (206 a.C.).

204 a.C.: Scipione sbarca in Africa con l’appoggio del re numida Massinissa.

202 a.C.: battaglia di Zama → Scipione sconfigge Annibale, che fugge in Oriente.

agro pubblico

L’ager publicus era il terreno di proprietà dello Stato romano, costituito da terre confiscate ai popoli sconfitti o inglobate grazie all’espansione territoriale. Queste terre non potevano essere privatizzate se non attraverso un atto legislativo specifico. Nei primi decenni della Repubblica, l’agro pubblico veniva concesso in uso soprattutto ai cittadini più ricchi, i quali spesso ignoravano i limiti legali imposti. Una parte delle terre conquistate veniva destinata alla fondazione di colonie romane o latine, mentre un’altra parte era affittata a privati facoltosi, che però non di rado trascuravano di pagare i canoni dovuti.