Online-Analytik2

1/103

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

104 Terms

Vergleichen Sie die Messmethoden Inline, Online, Atline und Offline hinsichtlich ihres apparativen Aufwands, der Probenhandhabung und potenzieller Nachteile. Nennen Sie für jede Methode eine Beispielanwendung.

Im Bereich der Online-Analytik von Fermentationsprozessen werden verschiedene Messmethoden unterschieden: Inline, Online, Atline und Offline. Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihres apparativen Aufwands, der Probenhandhabung und potenzieller Nachteile.

Hier ist ein detaillierter Vergleich:

Inline-Messung

Probenhandhabung: Bei der Inline-Messung erfolgt keine Probenahme aus dem Reaktorsystem. Die Messung kann sowohl invasiv (z.B. durch Sonden, die in den Reaktor eingeführt werden) als auch nicht-invasiv erfolgen.

Apparativer Aufwand & Nachteile: Inline-Messungen erfordern typischerweise Sonden. Klassische Bioreaktoren haben nur eine begrenzte Anzahl von Ports, was die Anzahl der möglichen Inline-Messungen limitiert. Zudem können Störgrößen wie Biofilm, Blasen und Schaum die Messung beeinträchtigen.

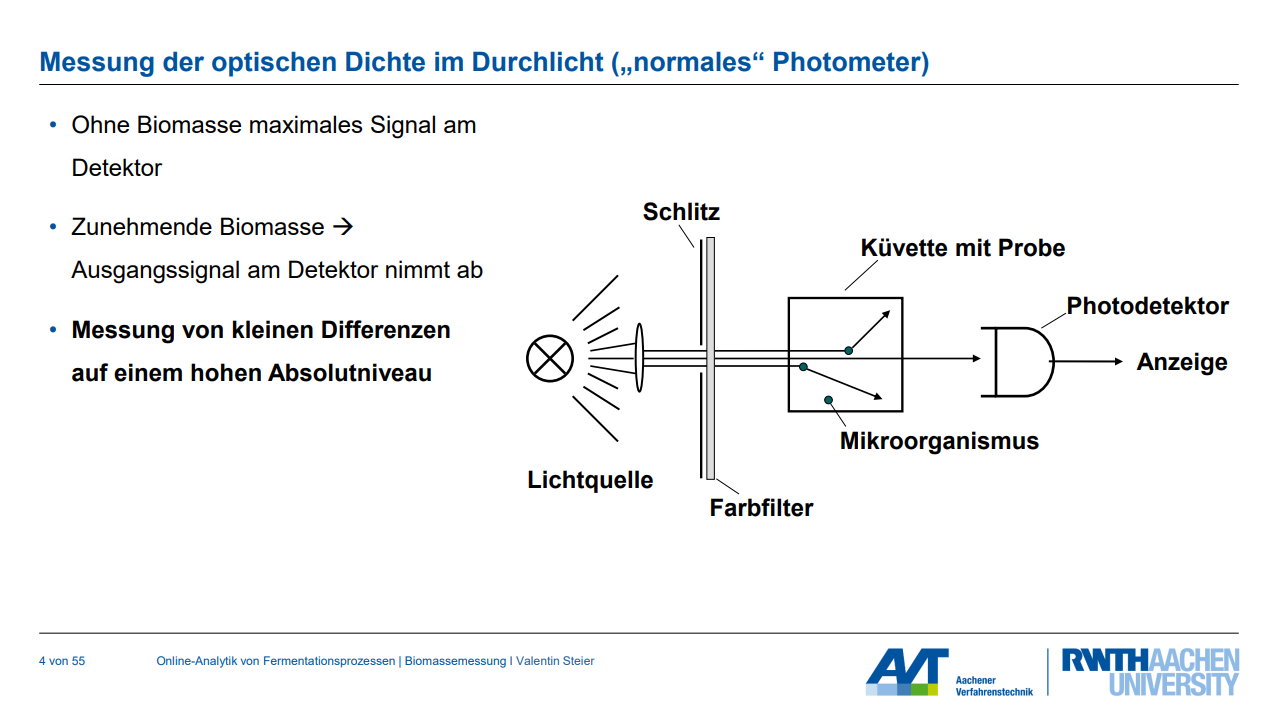

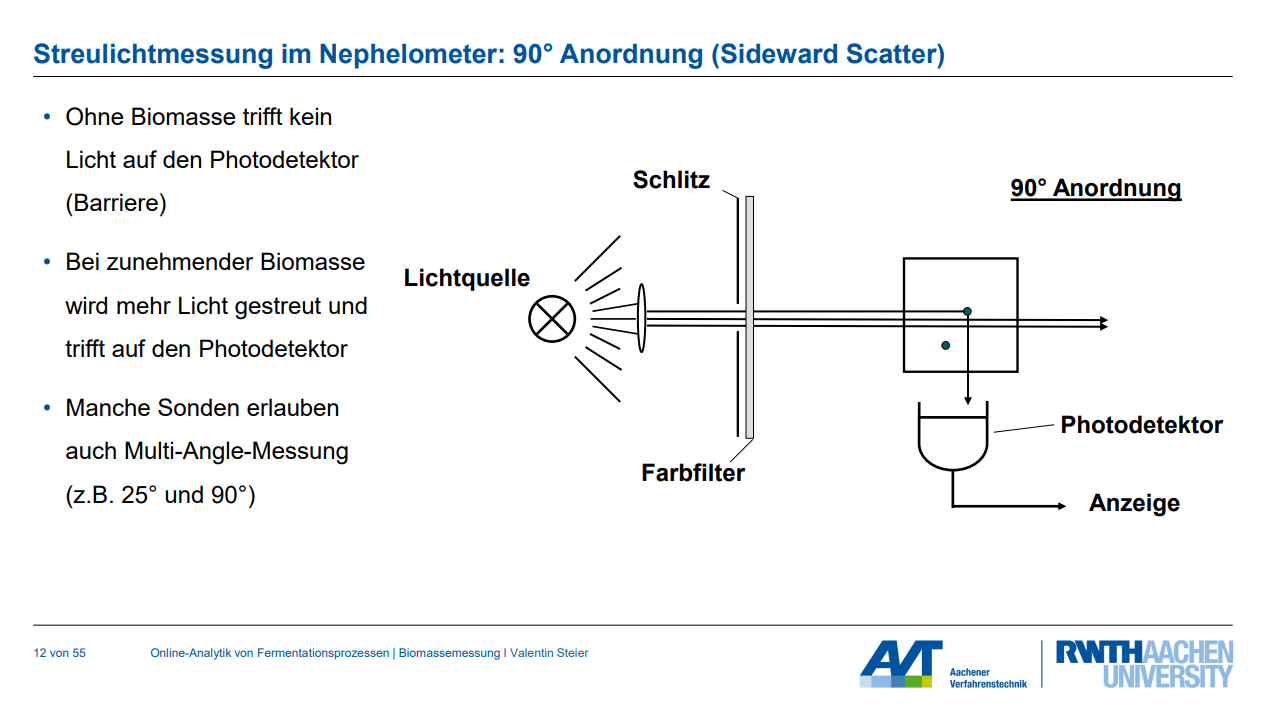

Beispielanwendung: Die Durchlichtmessung zur Biomassebestimmung mittels in den Bioreaktor eingeführter Sonden ist ein Beispiel für eine Inline-Anwendung. Auch die Online-Mikroskopie kann als Inline-Variante direkt im Reaktor verbaut sein. pH- und pO2-Messungen in Mikrotiterplatten (MTPs) können mittels am Boden immobilisierter Sensorspots (Optoden) erfolgen, die in der Flüssigkeit verbleiben.

Online-Messung

Probenhandhabung: Bei der Online-Messung wird eine Probe aus dem System entnommen und anschließend wieder in das System zurückgeführt, oft über einen "Bypass". Der Begriff "Online-Analytik" dient hierbei als Überbegriff.

Apparativer Aufwand & Nachteile: Online-Messungen erfordern zusätzlichen apparativen Aufwand und können mit potenziell erhöhten Volumina und Kosten verbunden sein. Ein Hauptproblem bei Probenschleifen und Bypässen sind Transportlimitierungen wie schlechte Durchmischung und Sauerstofflimitierung. Dies kann zu einer Veränderung der Messwerte führen, sodass keine Übereinstimmung zwischen Probe und Reaktorinhalt besteht. Sauerstofflimitierung kann beispielsweise bereits nach etwa 3 Sekunden in einem Bypass auftreten. Solche Transportlimitierungen sind besonders häufig in großtechnischen Anlagen zu beobachten.

Beispielanwendung: Die Online-Kalorimetrie unter Verwendung eines Chip-Kalorimeters ist ein Beispiel hierfür, bei der die Probe aus dem Fermenter in eine Messkammer gepumpt wird. Auch die Online-Mikroskopie kann im Bypass erfolgen. Im Schüttelkolben gibt es Lösungen wie Sensorspots an einem Träger, der mit der Flüssigkeit rotiert, oder Sensorpillen, die sich mit der Flüssigkeit bewegen.

Atline-Messung

Probenhandhabung: Bei der Atline-Messung wird eine Probe aus dem System entnommen, analysiert und anschließend verworfen.

Apparativer Aufwand & Nachteile: Diese Methode erfordert zusätzlichen Aufwand. Ein Nachteil ist, dass sich die Messwerte zwischen der Probenahme und der eigentlichen Messung ändern können.

Beispielanwendung: Die vorliegenden Quellen geben keine spezifische Beispielanwendung für die Atline-Messung an. Basierend auf der Definition könnte eine beispielhafte Anwendung die Entnahme einer Probe für eine schnelle Laboranalyse (z.B. mittels eines tragbaren Spektrometers direkt neben dem Prozess), bei der die Probe nach der Messung entsorgt wird und nicht in den Reaktor zurückkehrt, sein.

Offline-Messung

Probenhandhabung: Bei der Offline-Messung werden Proben für eine spätere Analyse außerhalb des laufenden Systems entnommen.

Apparativer Aufwand & Nachteile: Offline-Messungen verursachen zusätzlichen Aufwand und Kosten. Die Informationsgewinnung ist zeitlich verzögert. Ein wesentlicher Nachteil ist, dass es typischerweise nachts und am Wochenende zu einer Datenlücke kommt, da keine Proben entnommen werden. Die klassische Probenahme in regelmäßigen Zeitintervallen ist oft nicht sinnvoll, da sie wichtige Prozessänderungen verpassen kann. Diese Methode ist arbeitsintensiv, fehleranfällig, kostenintensiv, abhängig von der durchführenden Person und kann die Kultur durch die invasive Probenahme beeinflussen, insbesondere bei geringen Volumina.

Beispielanwendung: Die klassische OD-Messung (Optische Dichte) zur Biomassebestimmung, bei der die Proben zur Analyse typischerweise verdünnt werden, ist ein Beispiel für eine Offline-Methode. Auch die traditionelle Mikroskopie zur Bestimmung von Zellparametern, die eine Probenahme und damit Zeitverzögerungen erfordert, ist eine Offline-Anwendung.

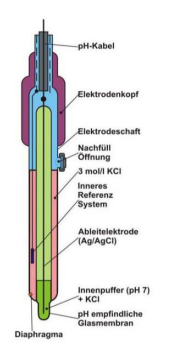

Vergleichen Sie das Messprinzip eines pH-Elektrodenpaars mit dem eines galvanischen Elements. Erläutern Sie, warum beim pH-Messsystem kein Stromfluss erwünscht ist und wie dies technisch realisiert wird.

Galvanisches Element:

• Zweck: Ein galvanisches Element wandelt chemische Energie in elektrische Energie um. Es dient als erste künstliche Quelle elektrischer Energie.

• Aufbau: Es verwendet Elektroden 1. Art, bei denen ein Metall in eine Lösung seines eigenen Salzes taucht (z.B. Kupfer in Kupfersulfat).

• Messprinzip: Die Potenzialdifferenz entsteht durch die unterschiedliche Lösungstension verschiedener Metalle in einem Elektrolyten.

• Stromfluss: Im galvanischen Element fließt ein realer Strom.

• Nachteil: Durch den Stromfluss wird die Elektrode mit der Zeit verbraucht.

pH-Messsystem (Potentiometrische pH-Wert-Messung):

• Zweck: Das Ziel ist die Messung einer Potenzialdifferenz, die ausschließlich durch den pH-Wert der Lösung beeinflusst wird. Es soll keine Energieumwandlung stattfinden.

• Aufbau: Es verwendet Elektroden 2. Art, die aus einem Metall bestehen, das mit einem schwer löslichen Metallsalz überzogen ist (z.B. Ag/AgCl-Elektroden).

• Komponenten: Ein pH-Messsystem besteht aus einer Messelektrode (meist eine pH-sensitive Glasmembran) und einer Bezugselektrode (mit konstantem Potenzial, z.B. Ag/AgCl-Elektrode).

• Potenzialbildung: Das Potenzial bildet sich an der Gelschicht der Glasmembran durch den Ionenaustausch von Alkali-Ionen und Wasserstoff-Ionen.

• Stromfluss: Beim pH-Messsystem soll kein Strom fließen.

Wesentliche Unterschiede im Überblick:

• Stromfluss: Galvanisches Element erzeugt Stromfluss; pH-Messung verhindert Stromfluss.

• Elektrodentyp: Galvanisches Element nutzt Elektroden 1. Art; pH-Messung nutzt Elektroden 2. Art.

• Verbrauch der Elektrode: Galvanisches Element verbraucht die Elektrode; pH-Messung vermeidet Verbrauch.

• Messgröße: Galvanisches Element misst Potenzialdifferenz aus Lösungstension; pH-Messung misst Potenzialänderung durch pH-Wert.

Warum kein Stromfluss erwünscht ist und wie dies technisch realisiert wird

Warum kein Stromfluss erwünscht ist:

• Bei der Messung des pH-Wertes soll eine Potenzialdifferenz gemessen werden, die nicht durch den Verbrauch der Elektrode beeinflusst wird.

• Wenn ein Strom fließen würde, käme es zu elektrochemischen Reaktionen an den Elektroden, die das Elektrodenmaterial verbrauchen würden. Dies würde die Messung unzuverlässig machen, da sich die Elektrodeigenschaften über die Zeit ändern würden und das Signal nicht mehr ausschließlich vom pH-Wert abhinge.

• Die Messung soll eine Potenzialänderung widerspiegeln, nicht den Stromfluss selbst.

Wie dies technisch realisiert wird:

• Um den Stromfluss zu verhindern, wird ein hochohmiges Voltmeter verwendet.

• Gemäß dem Ohm'schen Gesetz ($U = R \cdot I$) führt ein sehr hoher Widerstand (R) im Messkreis dazu, dass der Stromfluss (I) gegen Null geht, selbst wenn eine Potenzialdifferenz (U) vorhanden ist.

• Dadurch wird sichergestellt, dass das System während der Messung nicht verändert oder die Elektroden verbraucht werden, und nur die tatsächliche Potenzialdifferenz, die mit dem pH-Wert korreliert, erfasst wird.

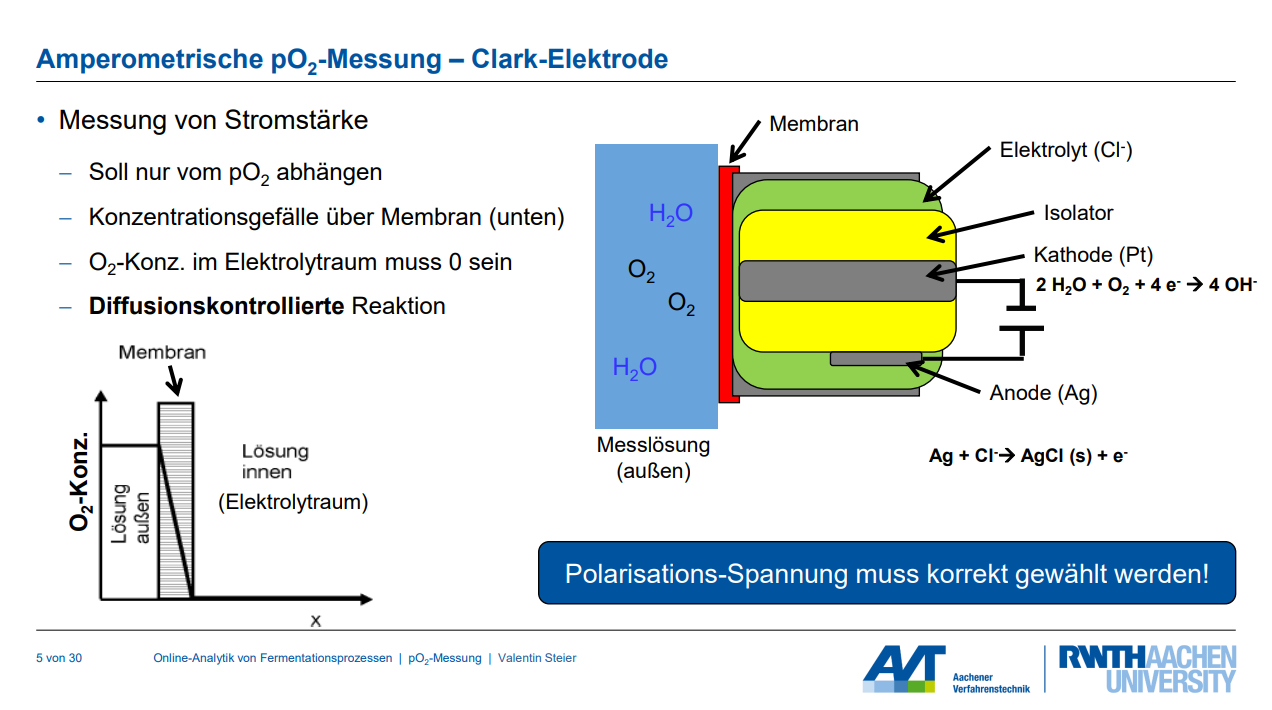

Welche Einflussfaktoren können zu Fehlmessungen der Clark-Elektrode führen und wie lassen sich diese technisch begrenzen? Erklären Sie das Prinzip der fluoreszenzbasierten pO₂-Messung anhand des Fluoreszenz-Quenching. Welche Rolle spielt dabei der sogenannte Stokes-Shift?

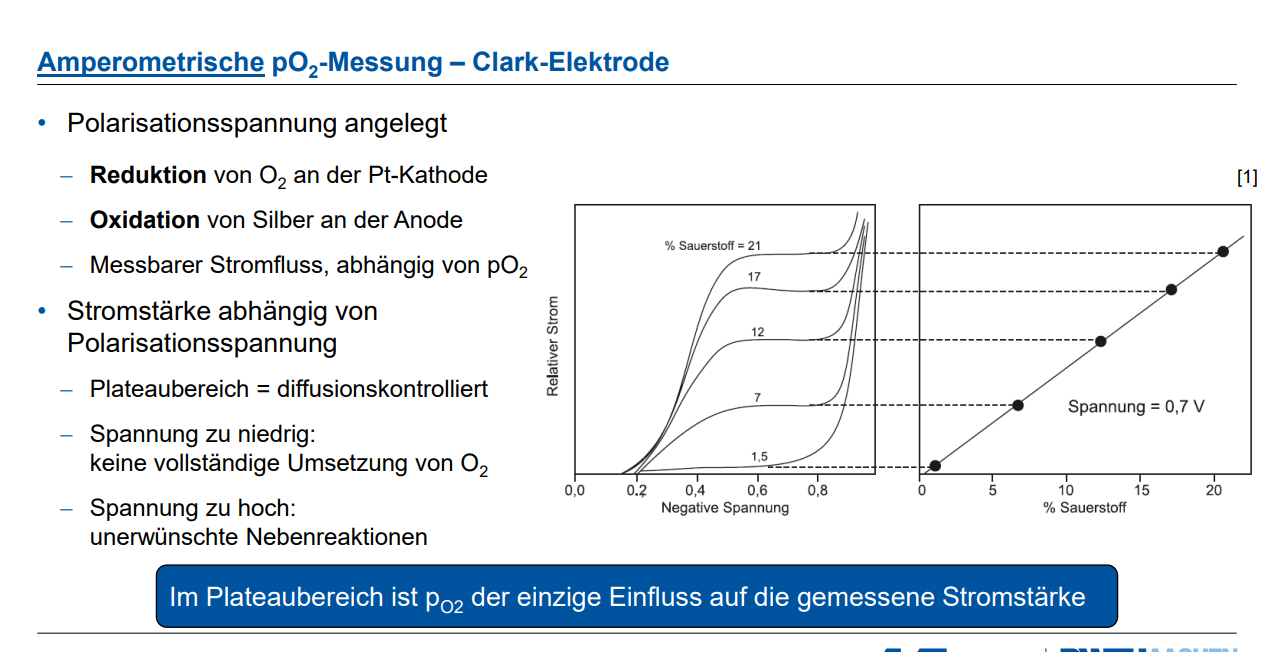

Die Clark-Elektrode ist ein amperometrisches Messsystem zur Bestimmung des Sauerstoffpartialdrucks (pO₂). Sie misst die Stromstärke, die durch die Reduktion von Sauerstoff an einer Platin-Kathode und die Oxidation von Silber an einer Silber-Anode entsteht. Diese Stromstärke ist idealerweise nur vom Sauerstoffpartialdruck abhängig.

Mehrere Faktoren können jedoch zu Fehlmessungen führen:

1. Sauerstoffverbrauch der Elektrode: Die Clark-Elektrode verbraucht Sauerstoff durch die Reduktionsreaktion an der Kathode. Daher muss Sauerstoff kontinuierlich zum Sensor nachgeliefert werden.

◦ Auswirkung: Die Messung ist stark von der Strömungsgeschwindigkeit und der Viskosität der Messlösung abhängig. Eine unzureichende Nachlieferung führt zu einem Konzentrationsgefälle über die Membran und kann Messergebnisse verfälschen, wenn die Sauerstoffkonzentration im Elektrolytraum nicht Null ist (diffusionskontrollierte Reaktion).

◦ Technische Begrenzung: Dies wird durch ständige Bewegung des Mediums (z.B. Rühren in einem Bioreaktor) oder durch kontinuierlichen Fluss der Messlösung über die Membran gewährleistet.

2. Fehlerhafte Polarisationsspannung: Die Clark-Elektrode benötigt eine angelegte Polarisationsspannung.

◦ Auswirkung: Ist die Spannung zu niedrig, kommt es zu keiner vollständigen Umsetzung des Sauerstoffs. Ist sie zu hoch, können unerwünschte Nebenreaktionen auftreten. Nur im sogenannten Plateaubereich der Strom-Spannungs-Kurve ist pO₂ der einzige Einfluss auf die gemessene Stromstärke.

◦ Technische Begrenzung: Die Polarisationsspannung muss korrekt gewählt und stabil gehalten werden, um sicherzustellen, dass die Reaktion diffusionskontrolliert abläuft und keine Nebenreaktionen stören. Vor der Messung muss die Elektrode über einen Zeitraum von Stunden bis zu einem Tag polarisiert werden.

3. Selektivität der Membran: Eine dünne Membran trennt den Elektrodenraum vom Messgut.

◦ Auswirkung: Die Membran muss selektiv für Sauerstoff sein, um andere Reaktionen an den Elektroden zu verhindern, die das Messergebnis verfälschen könnten.

◦ Technische Begrenzung: Die Auswahl eines geeigneten Membranmaterials (z.B. PTFE), das nur für Sauerstoff durchlässig ist, gewährleistet die Selektivität.

4. Membrandicke und Diffusion:

◦ Auswirkung: Die Diffusion des Sauerstoffs durch die Membran ist temperaturabhängig. Auch die Schichtdicken des Diffusionsvorgangs (Membran → Elektrolyt, Elektrolyt → Elektrode) sind relevant für die Ansprechzeit.

◦ Technische Begrenzung: Die Schichtdicken werden durch die Membran konstant gehalten und sollten möglichst klein sein, um eine schnelle Ansprechzeit zu gewährleisten. Eine konstante Temperaturkontrolle des Messmediums ist ebenfalls wichtig.

5. Ablagerungen und Gasblasen:

◦ Auswirkung: Gasblasen können sich unter der Membran festsetzen und die Messung stören. Zudem scheidet sich Silberchlorid (AgCl) an der Anode ab, was die Funktion der Elektrode beeinträchtigt.

◦ Technische Begrenzung: Regelmäßige Reinigung der Elektrode ist erforderlich, um Ablagerungen zu entfernen. Eine korrekte Installation und Positionierung der Sonde im Reaktor hilft, die Bildung von Gasblasen unter der Membran zu vermeiden.

6. Kalibrierung:

◦ Auswirkung: Die Messung liefert einen Strom, der vom pO₂ abhängt. Um diesen in verwertbare Daten umzuwandeln, ist eine Kalibrierung erforderlich. Eine falsche Kalibrierung, wie im Beispiel einer "BITTE NICHT NACHMACHEN!"-Anweisung in den Quellen, kann zu unzuverlässigen Daten führen.

◦ Technische Begrenzung: Die Kalibrierung muss vor der Anwendung und unter den tatsächlichen Fermentationsbedingungen (z.B. Rührerdrehzahl, Druck, Temperatur, Medium) erfolgen, um präzise und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Clark-Elektrode den Sauerstoffpartialdruck, nicht die Konzentration misst, was bedeutet, dass die Zugabe von Salzen die Konzentration des gelösten Gases ändert, aber nicht dessen Partialdruck.

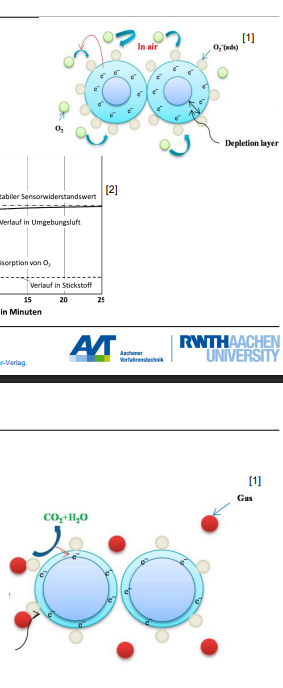

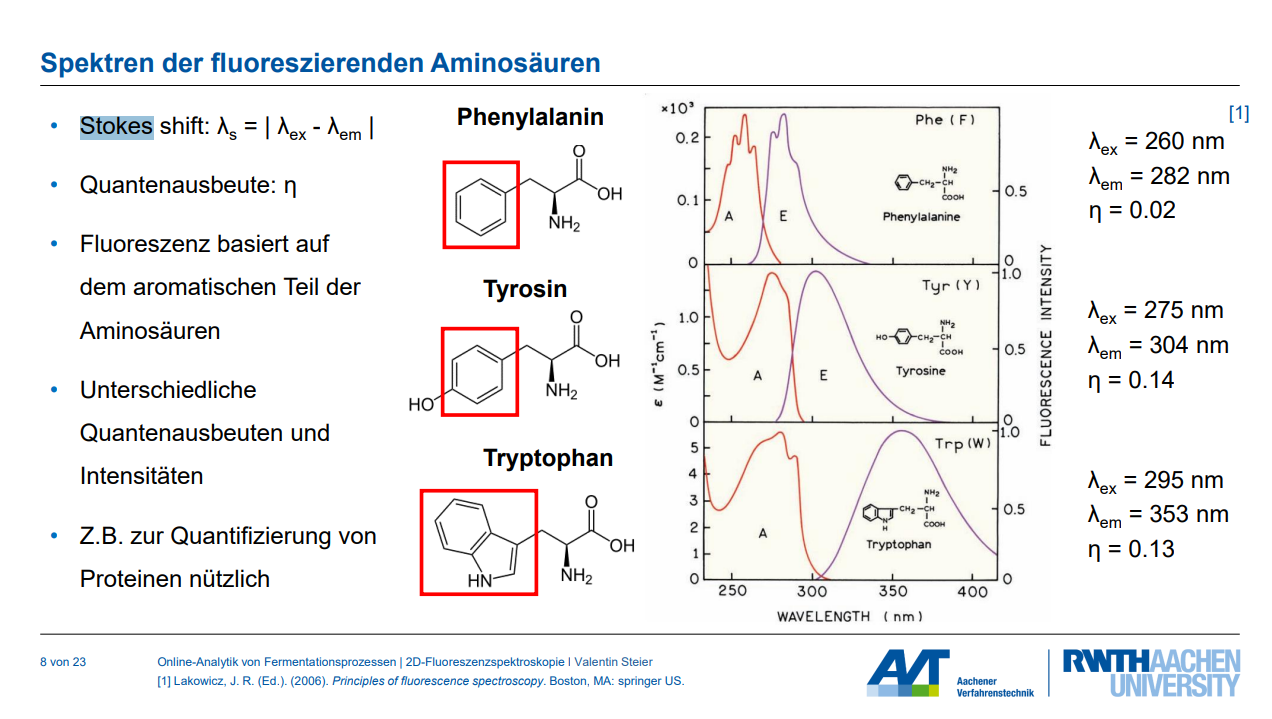

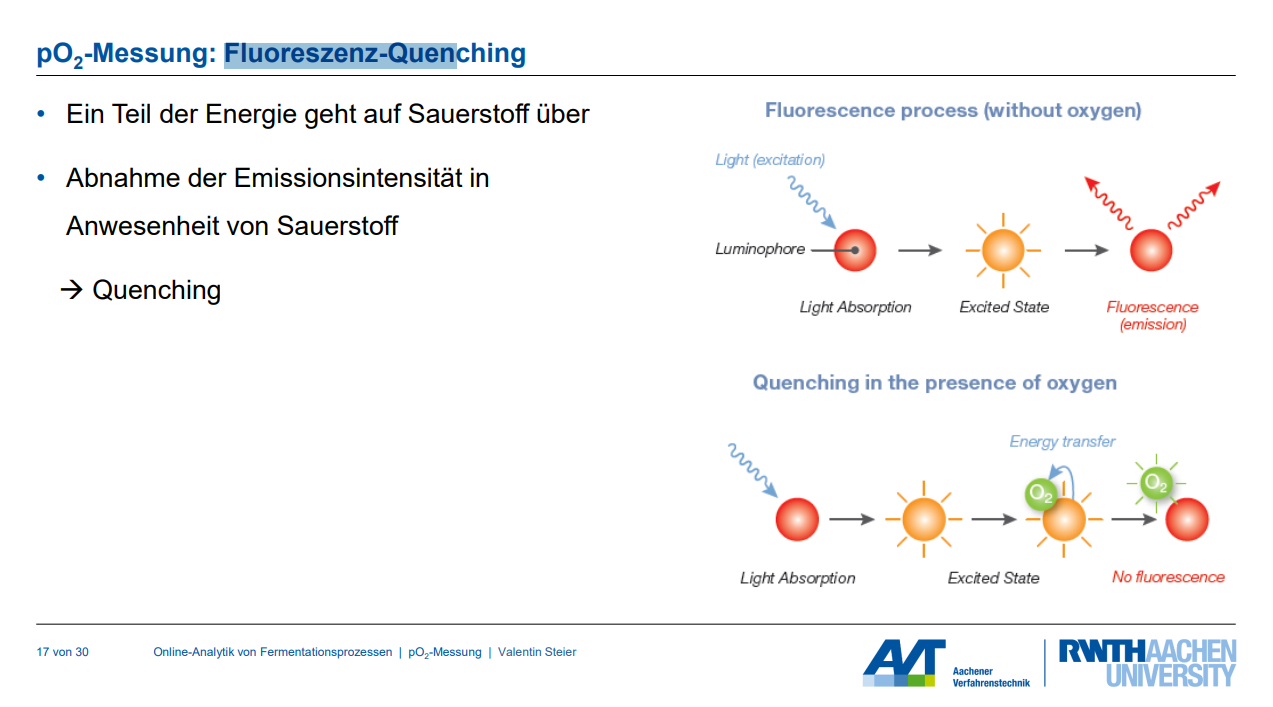

Prinzip der fluoreszenzbasierten pO₂-Messung (Optode) und die Rolle des Stokes-Shifts

Die fluoreszenzbasierte pO₂-Messung, oft mittels Optoden realisiert, basiert auf dem Prinzip des Lumineszenz-Quenchings.

1. Messprinzip des Fluoreszenz-Quenchings:

◦ Ein Indikatorfarbstoff (Fluorophor), typischerweise ein metallorganischer Komplex wie ein Rutheniumkomplex (z.B. RuDPP), ist in einem Silikon-Spot (Optode) immobilisiert.

◦ Dieser Farbstoff wird mit Licht einer bestimmten Wellenlänge (Anregungslicht, z.B. 610–630 nm) angeregt.

◦ Nach der Anregung emittiert der Farbstoff Lumineszenz (Emissionslicht, z.B. 760–790 nm).

◦ Wenn Sauerstoff (als Quencher) vorhanden ist, wird ein Teil der vom Farbstoff absorbierten Energie auf den Sauerstoff übertragen. Dies führt zu einer Abnahme der Emissionsintensität und/oder einer Verkürzung der Lumineszenzabklingzeit (der Zeit, die das emittierte Licht benötigt, um abzuklingen). Dieser Effekt wird als "Quenching" bezeichnet.

◦ Die Fluoreszenz-Quenching ist proportional zum Sauerstoffpartialdruck. Die Beziehung wird durch die Stern-Volmer-Gleichung beschrieben, die den Zusammenhang zwischen der Lumineszenzintensität (oder -abklingzeit) in Anwesenheit und Abwesenheit von Sauerstoff darstellt.

◦ Die Messung kann durch Auswertung der Abklingzeit (Pulsanregung) oder des Phasenwinkels (Phasenaufgelöste Bestimmung) des emittierten Lichts erfolgen. Diese Methoden sind vorteilhaft, da sie unabhängig von der Lichtintensität und der Detektorsensitivität sind. Optoden sind besonders sensitiv bei niedrigen Sauerstoffpartialdrücken.

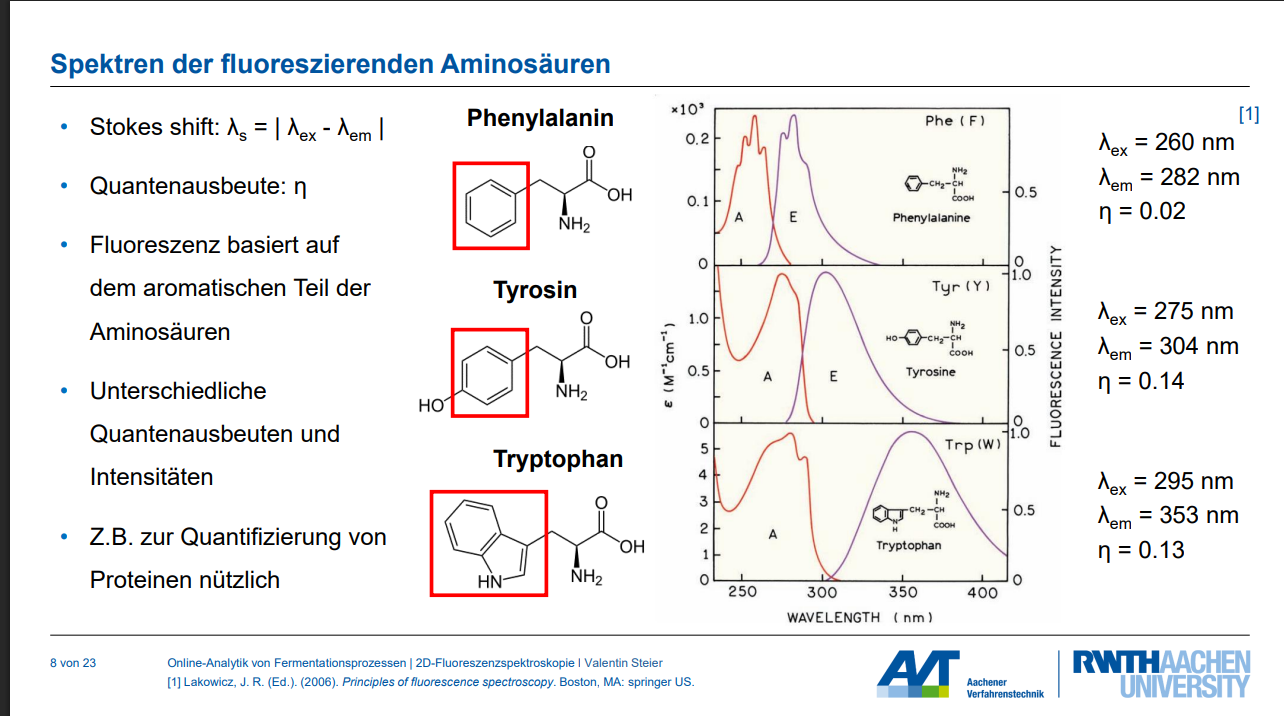

2. Rolle des Stokes-Shifts:

◦ Der Stokes-Shift beschreibt die Wellenlängenverschiebung zwischen dem absorbierten Anregungslicht und dem emittierten Fluoreszenzlicht. Das emittierte Licht hat eine längere Wellenlänge (und damit geringere Energie) als das absorbierte Licht.

◦ Diese Verschiebung ist für jedes Fluorophor charakteristisch.

◦ Die Rolle des Stokes-Shifts ist grundlegend für die optische Messung von Fluoreszenz selbst. Sie ermöglicht es, das schwächere Fluoreszenzsignal vom wesentlich stärkeren Anregungslicht zu unterscheiden. Ohne diesen Energieverlust (und damit Wellenlängenverschiebung) wäre eine präzise Detektion des emittierten Lichts schwierig, da es vom dominierenden Anregungssignal überlagert würde. Beim Fluoreszenz-Quenching erlaubt der Stokes-Shift die klare Trennung von Anregungs- und Emissionslicht, bevor die Sauerstoffabhängigkeit des Emissionssignals quantifiziert wird.

Wie funktioniert eine infrarotbasierte pCO₂-Messung? Welche physikalische Eigenschaft von CO₂ wird dabei genutzt, und was ist der Vorteil gegenüber der Severinghaus-Elektrode?

Funktionsweise der infrarotbasierten pCO₂-Messung

Das Messprinzip basiert darauf, dass CO₂ ein infrarot-aktives Gas ist. Das bedeutet, es zeigt eine Änderung seines Dipolmoments, wenn es Infrarotstrahlung absorbiert. Jedes infrarot-aktive Molekül besitzt einen charakteristischen "Fingerprint" im Infrarotspektrum.

Bei der Messung wird CO₂-Gas mit Infrarotlicht einer spezifischen Wellenlänge (typischerweise um 4 µm) bestrahlt. Die Zunahme des CO₂-Partialdrucks führt zu einer Abnahme der Intensität des durchgelassenen Lichts. Die Intensitätsabnahme ist proportional zur CO₂-Konzentration. Die Messung erfolgt in der Regel im Vergleich zu einer Referenz.

Es gibt verschiedene technische Umsetzungen dieser Messung:

• Opto-pneumatischer / URAS-Analysator: Bei diesem Prinzip wird nicht absorbierte Reststrahlung in eine Empfängerkammer geleitet, die den zu messenden Analyten (CO₂) enthält. Durch vollständige Absorption kommt es zu abwechselnder Erwärmung und Abkühlung, was eine Druckänderung verursacht. Diese Druckdifferenz ist proportional zum Konzentrationsunterschied zwischen Mess- und Referenzküvette und wird in ein messbares Signal umgewandelt.

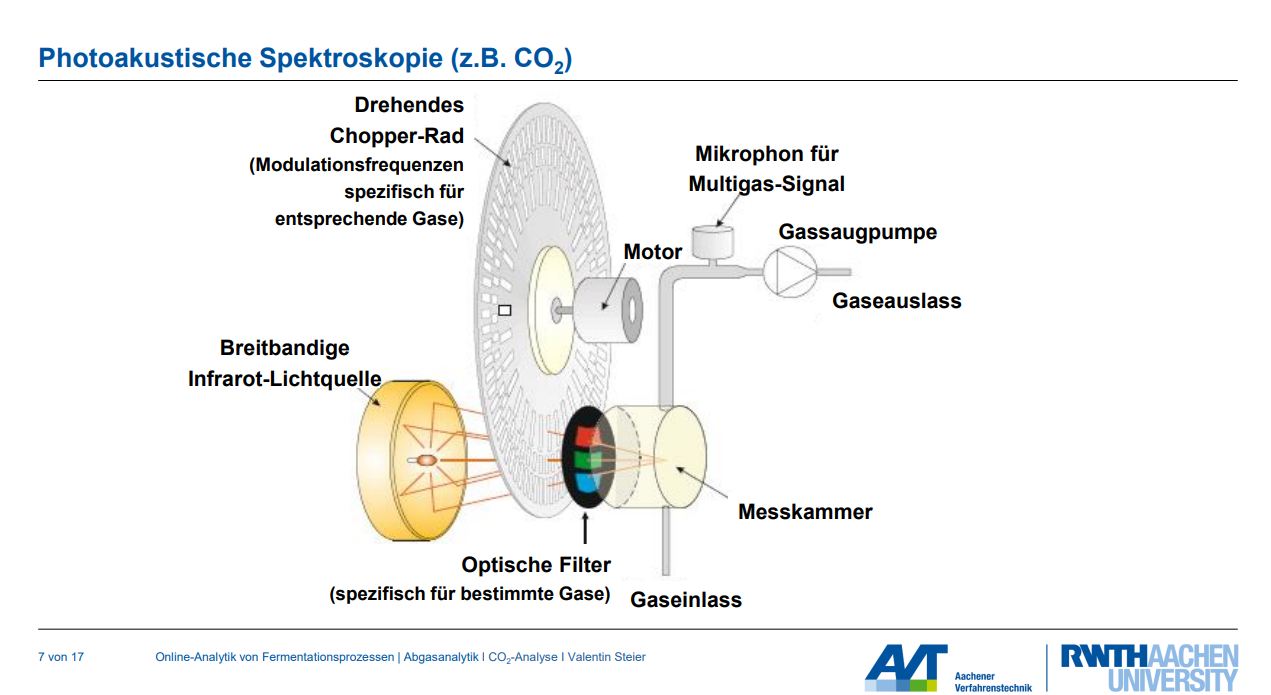

• Photoakustische Spektroskopie: Hierbei wird Lichtenergie in Schall umgewandelt. Das Gas wird mit Licht einer für CO₂ spezifischen Wellenlänge (IR) bestrahlt. Durch Lichtmodulation (An/Aus) alterniert der Druck, wodurch eine Schallwelle mit einer bestimmten Frequenz erzeugt wird. Diese Druckwelle, die proportional zum CO₂-Partialdruck ist, wird über ein Mikrofon gemessen.

In der Online-Analytik von Fermentationsprozessen kann die infrarotbasierte CO₂-Messung direkt in der Elektrode erfolgen, wo ein Farbstoff in einer gaspermeablen Messmatrix immobilisiert ist und seine Absorption mit dem pCO₂ im Medium korreliert. Es existieren auch kombinierte Systeme, die gleichzeitig CO₂ und O₂ im Abgasstrom messen.

Physikalische Eigenschaft von CO₂

Die genutzte physikalische Eigenschaft von CO₂ ist seine IR-Aktivität. Dies bedeutet, dass das CO₂-Molekül bei der Absorption von Infrarotstrahlung eine Änderung seines Dipolmoments aufweist. Diese Eigenschaft ist nicht auf CO₂ beschränkt, sondern gilt auch für andere mehratomige Moleküle wie H₂O, CH₄ und N₂O, wobei jedes Molekül einen spezifischen "Fingerprint" besitzt.

Vorteil gegenüber der Severinghaus-Elektrode

Die infrarotbasierte pCO₂-Messung bietet gegenüber der Severinghaus-Elektrode mehrere Vorteile:

• Messprinzip der Severinghaus-Elektrode: Die Severinghaus-Elektrode basiert auf einer pH-Elektrode, die von einem Carbonatpuffer umgeben und mit einer gasselektiven Silikonmembran (oft mit PTFE überzogen) überzogen ist. CO₂ diffundiert durch diese Membran und reagiert im Elektrolytraum mit Wasser, wodurch sich der pH-Wert ändert. Die gemessene Spannungsänderung ist dann proportional zur Protonenkonzentration und damit zum pCO₂.

• Limitierungen der Severinghaus-Elektrode:

◦ Sättigung des Puffers: Bei CO₂-Drücken über 2 bar geht die Messkurve in eine Gerade über, was den Messbereich auf bis zu 1 bar CO₂ begrenzt.

◦ Interferenzen: Die Messung kann durch andere Substanzen wie Schwefelwasserstoff (H₂S) oder Ammoniak gestört werden.

◦ Kalibrierungsaufwand: Eine Kalibrierung ist mit Prüfgasen oder Abgasanalyse notwendig.

• Vorteile der infrarotbasierten Messung:

◦ Selektivität und weniger Interferenzen: Da infrarotbasierte Methoden den spezifischen "Fingerprint" jedes Gases nutzen, sind sie in der Regel weniger anfällig für Interferenzen durch andere Substanzen, die die chemische Gleichgewichtsreaktion der Severinghaus-Elektrode stören könnten.

◦ Driftstabilität und Präzision: Insbesondere bei der photoakustischen Spektroskopie sind die verwendeten Mikrofone extrem driftarm, was zu einer präziseren Messung führt. Dies ist ein Vorteil gegenüber Systemen, die regelmäßige Kalibrierungen und Ausgleiche von Abweichungen erfordern.

◦ Vielseitigkeit: Die IR-Technologie kann auch andere infrarot-aktive Gase erkennen, was in komplexen Gasgemischen (z.B. in Gasfermentationen) von Vorteil sein kann.

Welche Rolle spielt Sauerstoff bei der Interpretation des Redoxpotentials? Warum reicht in bestimmten Fermentationen eine reine pO₂-Messung nicht aus?

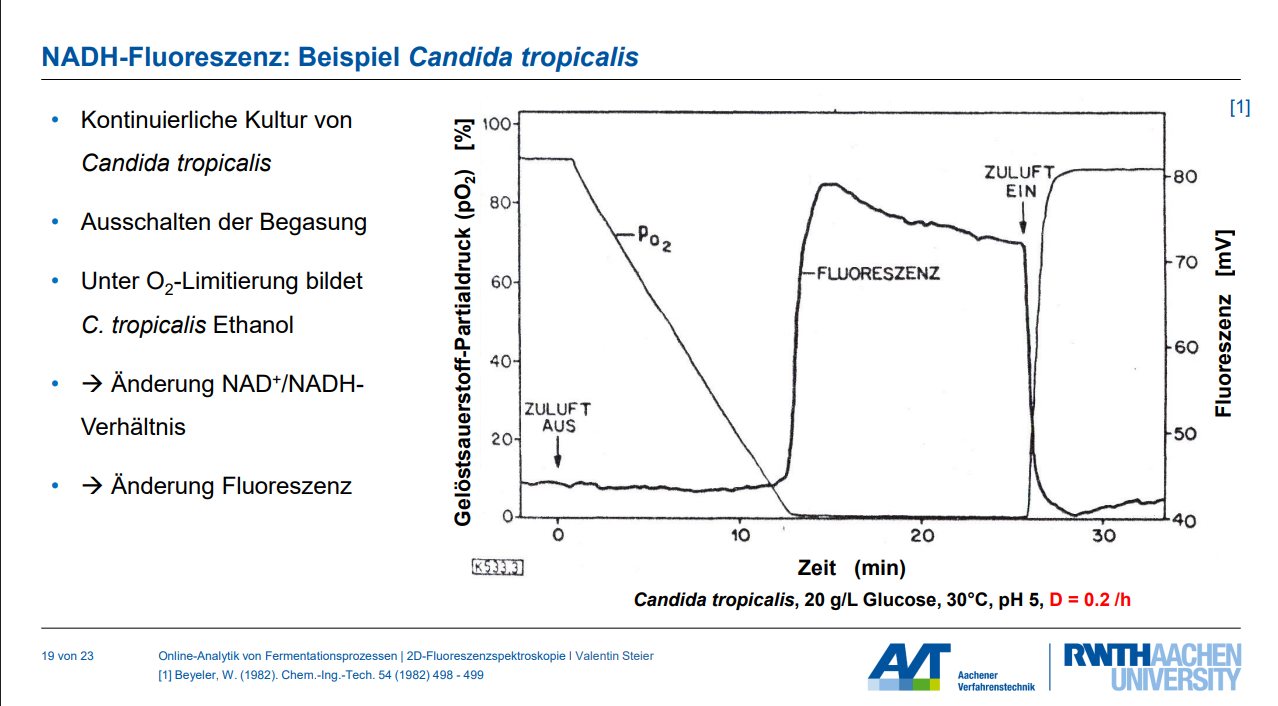

Sauerstoff spielt eine dominierende Rolle bei der Interpretation des Redoxpotentials, insbesondere in aeroben Fermentationen. Das Redoxpotential (Eh) ist ein Summenparameter, der von der Gesamtheit aller Redox-Paare im System abhängt und die insgesamt verfügbaren Elektronen widerspiegelt. Obwohl es von verschiedenen Faktoren wie dem pH-Wert und unbekannten Metaboliten beeinflusst wird, ist der Einfluss von Sauerstoff in aeroben Fermentationen meist der wichtigste. Ein abweichender Trend zwischen dem Redoxpotential und dem pO₂-Wert kann sogar auf eine Stoffwechselumstellung hinweisen.

In bestimmten Fermentationen reicht eine reine pO₂-Messung nicht aus, da sie Limitierungen aufweist, insbesondere bei sehr niedrigen Sauerstoffkonzentrationen.

Gründe, warum eine pO₂-Messung nicht immer ausreicht:

• Ungenügende Auflösung im mikroaerophilen Bereich:

◦ Konventionelle pO₂-Elektroden, wie die Clark-Elektrode oder Fluoreszenzsonden (Optoden), können bei sehr geringen Sauerstoffpartialdrücken an ihre Auflösungsgrenzen stoßen.

◦ Die Clark-Elektrode misst den Sauerstoffpartialdruck und ist abhängig von Strömung und Viskosität des Messguts. Sie erfordert Polarisierung und Kalibrierung unter Fermentationsbedingungen.

◦ Optoden basieren auf Fluoreszenz-Quenching, bei dem die Lumineszenzintensität proportional zum Sauerstoffpartialdruck abnimmt. Sie sind besonders für geringe Partialdrücke geeignet, haben aber eine begrenzte Lebensdauer durch Ausbleichen des Farbstoffs.

◦ Das Redoxpotential hingegen kann selbst bei sehr niedrigen Gelöstsauerstoffkonzentrationen, die von Clark-Elektroden nicht mehr aufgelöst werden können (z.B. unter 0,5 % pO₂), noch Unterschiede erfassen.

• Beispiele und Anwendungsfälle:

◦ Leucin-Produktion mit Brevibacterium lactofermentum: Die Leucinproduktion variierte stark im Bereich um 0 % pO₂. Die geringe Auflösung der klassischen pO₂-Messungen war hier unzureichend. Das Redoxsignal zeigte jedoch, dass die Kultur im mikroaerophilen Bereich (Redoxpotential Eh > –110 mV) am besten produzierte. Dies ermöglichte eine Unterscheidung zwischen mikroaerophilem Bereich und tatsächlicher Sauerstofflimitierung, was mit konventionellen pO₂-Messungen nicht möglich war.

◦ Xylanase-Produktion mit Bacillus amyloliquefaciens: In einer kontinuierlichen Fermentation zeigte die Xylanaseproduktion einen oszillierenden Verlauf. Eine hohe Xylanaseproduktion fand nur im Anfangsbereich der Sauerstofflimitierung statt. Bei einem pO₂ unter 0,5 % ist eine Messung und Regelung mit dem Redoxpotential erforderlich, da die Clark-Elektrode oder Fluoreszenzsonde hier an ihre Grenzen stößt. Durch die Regelung des Redoxsignals über die Rührerdrehzahl konnte die Xylanasekonzentration stabilisiert werden und fiel nicht mehr ab.

• Spezifische Probleme in Schüttelkolben:

◦ Konventionelle Fermenter-Elektroden sind in Schüttelkolben nicht ideal, da sie die Flüssigkeitsbewegung stark beeinflussen und die definierten Bedingungen stören können.

◦ In Kulturen mit Sauerstofflimitierung, die häufig in Schüttelkolben auftreten, ist der gelöste Sauerstoff nahe Null, was die Messung fehlerhaft macht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Redoxpotential als empfindlicherer Summenparameter gerade in Bereichen niedriger Sauerstoffkonzentrationen eine detailliertere Einsicht in den metabolischen Zustand einer Fermentation ermöglicht, die über die reine pO₂-Messung hinausgeht und für eine optimierte Prozessführung essenziell sein kann.

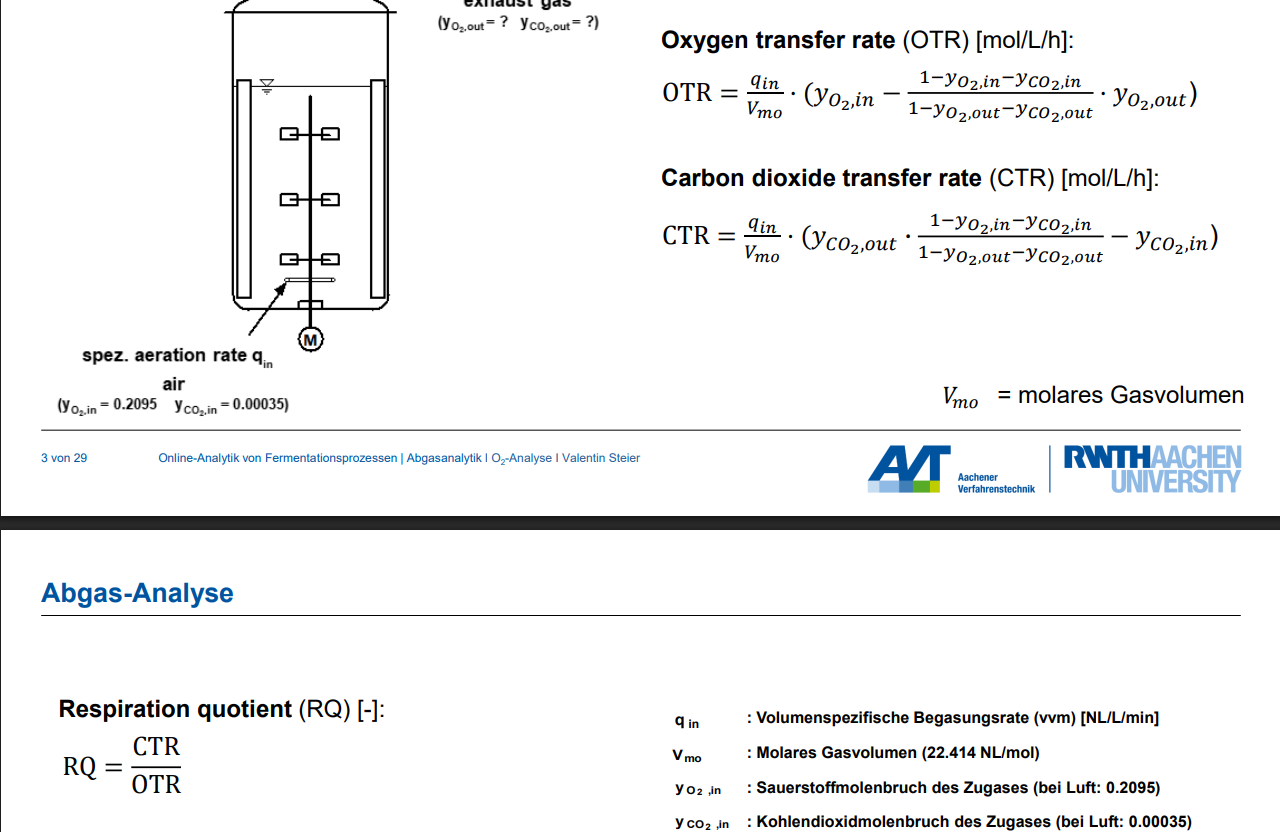

Ein Bioreaktor wird mit Luft (yO₂,in = 0,2095; yCO₂,in = 0,00035) bei einer volumenspezifischen Gasflussrate von 1,0 vvm betrieben. Im Abgas misst man yO₂,out = 0,03 und yCO₂,out = 0,065. Berechnen Sie den Respirationsquotienten (RQ) dieser Kultur.

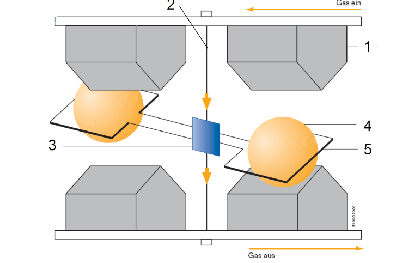

Welche Komponenten des thermomagnetischen Sauerstoffanalysators (Magnetwind-Analysator) sind besonders empfindlich gegenüber äußeren Einflüssen, und wie wird dies konstruktiv berücksichtigt?

Der thermomagnetische Sauerstoffanalysator, auch bekannt als Magnetwind-Analysator, misst die Sauerstoffkonzentration, indem er die paramagnetische Eigenschaft von Sauerstoff nutzt. Bestimmte Komponenten dieses Analysators sind besonders empfindlich gegenüber äußeren Einflüssen, was konstruktiv berücksichtigt wird:

• Magnetfeld und Heizspule (Messkammer): Die Suszeptibilität (Maß für die Stärke des Paramagnetismus) von Sauerstoff ist temperaturabhängig und sinkt mit steigender Temperatur. Das bedeutet, Temperaturschwankungen in der Messkammer könnten das Messergebnis verfälschen.

◦ Konstruktive Berücksichtigung: Die Messkammer ist in ein temperaturstabilisiertes Gehäuse eingebaut. Die Temperatur im Gehäuse wird durch Heizelemente und einen Temperatursensor konstant gehalten.

• Messgasvolumenstrom: Der Messgasfluss durch das Messrohr kühlt die Heizspule ab, und die Strömungsgeschwindigkeit, die proportional zur Sauerstoffkonzentration ist, hängt vom Volumenstrom ab. Die Messgeräte sind sehr empfindlich gegenüber schwankenden Messgasvolumenströmen.

◦ Konstruktive Berücksichtigung: Der Messgasvolumenstrom muss genau geregelt werden.

• Messrohr: Das Messrohr, in das der Sauerstoff hineingezogen wird, muss in einer bestimmten Ausrichtung stabil sein.

◦ Konstruktive Berücksichtigung: Das Messrohr muss gerade sein, was oft durch eine eingebaute Wasserwaage sichergestellt wird.

Der Analysator zeichnet sich dadurch aus, dass er keine beweglichen Teile hat. Die Empfindlichkeit der Heizspule ist Teil einer Wheatstone-Brücke, deren Widerstandsänderung proportional zur Geschwindigkeit der Strömung im Messrohr und damit zur Sauerstoffkonzentration ist.

Für welche Konzentrationsbereiche und Anwendungen ist die λ-Sonde besonders geeignet? Begründen Sie.

Die λ-Sonde (Zirconiumdioxid-Sonde) ist besonders gut für die Messung von Sauerstoff in Gasströmen geeignet, insbesondere für geringe O₂-Partialdrücke.

Begründung für die Eignung bei geringen O₂-Partialdrücken:

Das Messprinzip der λ-Sonde basiert auf der Differenz des Sauerstoffpartialdrucks zwischen einem Referenzgas (meist Luft mit 20,95 % O₂) und dem Messgas (Abgasstrom), welche zu einer messbaren Potentialdifferenz führt. Dabei wird Zirconiumdioxid (ZrO₂) als Festkörper-Elektrolyt verwendet, in dem Sauerstoffionen (O²⁻) beweglich sind. Diese Bewegung wird durch das Einbringen von Fremdionen (Dotierung) ermöglicht, die Gitterdefekte verursachen.

Die entscheidende Begründung für ihre Eignung bei niedrigen Konzentrationen ist, dass "Je geringer pO₂ im Abgas, desto höher das treibende Konzentrationsgefälle", was wiederum zu einer höheren Signalspannung führt. Die Beziehung zwischen der gemessenen Spannung (U) und den Partialdrücken ist logarithmisch:

$U = \frac{R \cdot T}{4 \cdot F} \cdot \ln \frac{p_{O_2,Luft}}{p_{O_2,Abgas}}$

Dies bedeutet, dass ein sinkender pO₂-Wert im Messgas zu einer steigenden Signalspannung führt, was eine präzisere Messung bei niedrigen Sauerstoffkonzentrationen ermöglicht.

Anwendungsbereiche:

Historisch wurde die λ-Sonde in den 1960er Jahren erstmals zur Messung von Sauerstoff in Gasströmen beschrieben und in den 1970er Jahren für den Einsatz in Autos weiterentwickelt, wo sie die Stöchiometrie zwischen Kraftstoff und Sauerstoff (Lambda-Wert) bestimmt. Im Kontext der Online-Analytik von Fermentationsprozessen wird die λ-Sonde zur O₂-Analyse im Abgas eingesetzt, was essenziell für die Berechnung von Sauerstofftransferraten (OTR), Kohlenstoffdioxidtransferraten (CTR) und dem Respirationsquotienten (RQ) ist.

Weitere relevante Eigenschaften:

• Die Diffusion von Sauerstoffionen in Zirconiumdioxid ist temperaturabhängig, weshalb die Sonde bei einer hohen Betriebstemperatur von etwa 600 °C arbeitet, die durch eine Widerstandsheizung konstant gehalten wird.

• Die Messung ist eine elektrochemische Methode und nutzt das Prinzip einer galvanischen Zelle.

𝑈 = 𝑅 ∙ 𝑇/ 4 ∙ 𝐹 ∙ ln 𝑝𝑂2,𝐿𝑢𝑓𝑡/𝑝𝑂2,𝐴𝑏𝑔𝑎�

Erläutern Sie das Prinzip der photoakustischen CO2-Messung. Warum ist die Modulation der Lichtquelle wichtig?

Messprinzip:

1. Das zu messende Gas (hier CO₂) wird mit Licht bestrahlt. Für CO₂ wird dabei Infrarotlicht (IR-Bereich) verwendet, da CO₂ ein IR-aktives Gas ist und bei Wellenlängen um ~4 µm absorbiert.

2. Durch die Lichtabsorption erwärmt sich das Gas kurzzeitig.

3. Die Absorption führt zu einer Druckänderung im Messgas.

Bedeutung der Modulation der Lichtquelle:

Die Modulation (Ein- und Ausschalten) der Lichtquelle ist entscheidend, weil sie einen oszillierenden Druck erzeugt, der sich als Schallwelle mit einer bestimmten Frequenz manifestiert.

• Diese Modulation erzeugt eine spezifische "Tonhöhe" für jedes Gas, da die Oszillation von einem sogenannten "Chopper-Rad" abhängt.

• Die erzeugte Schallwelle (Druckwelle) ist proportional zum CO₂-Partialdruck.

• Diese Druckwelle kann dann über ein Mikrofon gemessen werden.

Vorteile der photoakustischen Methode:

• Die verwendeten Mikrofone sind extrem driftarm, was eine präzise Messung ermöglicht.

• Sie kann Teil eines kombinierten Systems sein, das auch einen magnetoakustischen Sauerstoffanalysator umfasst, um simultan CO₂ und O₂ im Abgasstrom zu messen.

Erläutern Sie das Prinzip der Massenspektrometrie und beschreiben Sie die Funktionsweise eines Quadrupol-Massenanalysators. Welche Rolle spielen dabei die Gleich- und Wechselspannung an den Elektroden?

Die Massenspektrometrie ist eine analytische Methode, die das Masse-zu-Ladung-Verhältnis (m/z) von Molekülen misst. Dieses Verhältnis ist dimensions- und einheitenlos. Die Ergebnisse werden typischerweise als Spektrum dargestellt, das die Intensität der Ionen über ihrem m/z-Verhältnis aufträgt.

Der grundlegende Ablauf einer massenspektrometrischen Analyse umfasst drei Hauptschritte:

1. Ionenerzeugung: Die Moleküle der Probe werden in einen Strahl geladener Ionen umgewandelt. Dies geschieht in der Ionenquelle. Ein gängiges Verfahren ist die Elektronenstoß-Ionisation (EI), bei der Analyten mit Elektronen beschossen werden, um Ionisation oder Fragmentierung zu verursachen. Die Probe muss dafür im gasförmigen Zustand vorliegen.

2. Ionenseparation: Die erzeugten Ionen werden nach ihrem Masse-zu-Ladung-Verhältnis (m/z) getrennt. Dies ist die Aufgabe des Massenanalysators.

3. Ionendetektion: Die getrennten Ionen werden gezählt oder ihr Ionenstrom wird gemessen. Der Detektor registriert die Intensität der Ionen und liefert das Massenspektrum.

Funktionsweise eines Quadrupol-Massenanalysators

Der Quadrupol-Massenanalysator besteht aus vier parallel angeordneten Metallstäben, die als Elektroden dienen. Diese Stäbe haben typischerweise einen Durchmesser von etwa 1 cm und sind 15-20 cm lang. Gegenüberliegende Stäbe sind jeweils an denselben Pol einer Wechselspannungsquelle (Vcosωt) angeschlossen, und zusätzlich wird eine Gleichspannung (U) darüber gelegt.

Ionen werden in den Raum zwischen den Stäben hinein beschleunigt (entlang der z-Achse). Die Spannungen an den Stäben werden so angepasst, dass das Verhältnis von Wechsel- und Gleichspannung konstant bleibt. Dies ist entscheidend, um Ionen nach ihrem m/z-Verhältnis zu filtern.

Rolle von Gleich- und Wechselspannung:

Die Kombination aus Gleich- und Wechselspannung erzeugt ein dynamisches elektrisches Feld, das wie ein komplexer Filter wirkt:

• Wechselspannung (AC-Spannung):

◦ Die Wechselspannung bewirkt eine oszillierende Bewegung der Ionen im transversalen Feld zwischen den Stäben.

◦ In der positiven Phase der Wechselspannung neigen die Ionen zur Mitte hin, in der negativen Phase divergieren sie nach außen.

◦ Leichte Ionen reagieren stärker auf die schnell wechselnde Spannung als schwere Ionen. Sie werden instabil, kollidieren eher mit den Stäben und werden neutralisiert oder aus dem Vakuum entfernt.

◦ Dieser Effekt wirkt als "Hochpass"-Filter, der nur Ionen oberhalb eines bestimmten m/z-Wertes durchlässt.

• Gleichspannung (DC-Spannung):

◦ Die Gleichspannung zwischen benachbarten Elektroden erzeugt ein statisches Feld, das die Ionen je nach Polung anzieht oder abstößt.

◦ Schwere Ionen mit längerer Verweilzeit im Feld reagieren stärker auf die Gleichspannung.

◦ Dieser Effekt wirkt als "Tiefpass"-Filter, der nur Ionen unterhalb eines bestimmten m/z-Verhältnisses durchlässt.

Zusammenspiel und Funktion:

Für ein Ion, das den Detektor erreichen soll, muss es sowohl den Hochpass- als auch den Tiefpass-Filter passieren können. Durch die kontrollierte Änderung der Gleich- und Wechselstrompotentiale können Ionen unterschiedlicher m/z-Verhältnisse nacheinander auf stabile Flugbahnen (Trajektorien) gebracht werden. Ionen außerhalb des bestimmten m/z-Bereichs kollidieren mit den Stäben und werden neutralisiert.

Quadrupole sind im Vergleich zu Sektorfeldanalysatoren preiswerter, kompakter und robuster. Sie bieten zudem kurze Scanzeiten von unter 100 ms für ein vollständiges Massenspektrum.

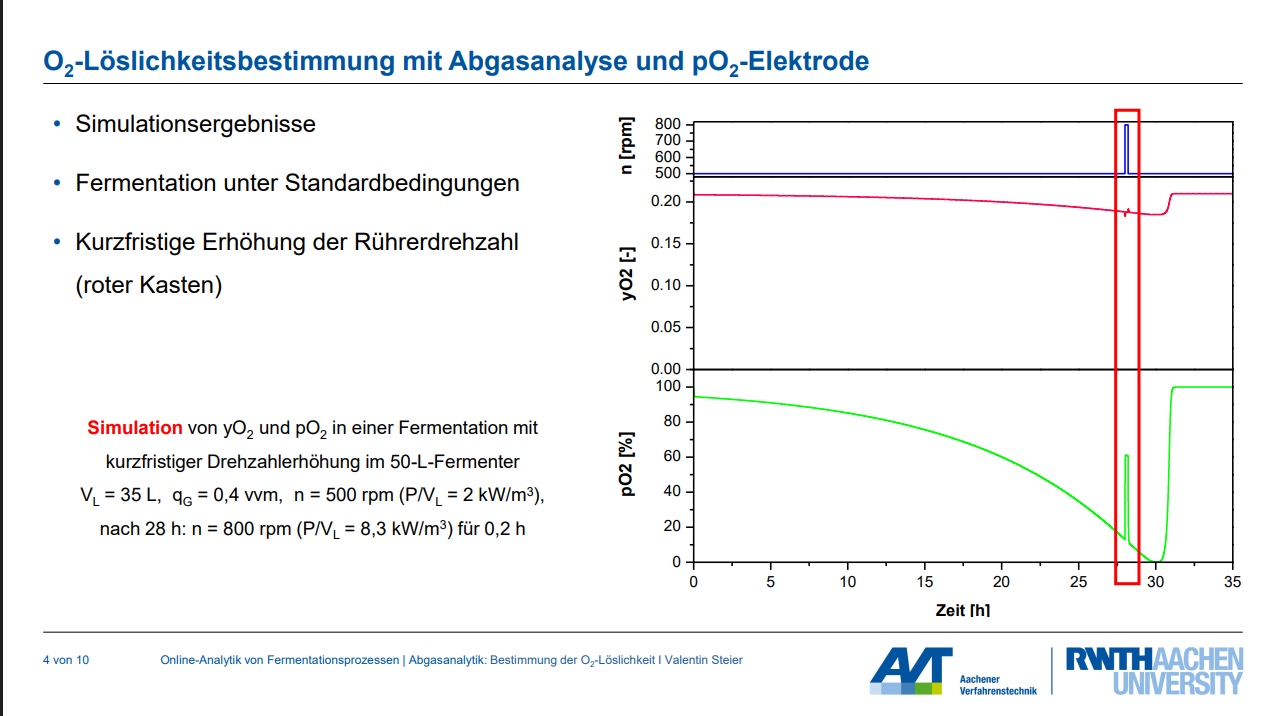

Erläutern Sie, welche Faktoren die Sauerstofflöslichkeit in Fermentationsmedien beeinflussen und wie sich eine kurzfristige Erhöhung der Rührerdrehzahl auf den Sauerstoffpartialdruck (pO2) und den Sauerstoffgehalt im Abgas (yO2) auswirkt.

Die Löslichkeit von O₂ im Medium (also die maximal mögliche Konzentration, cO2∗c^*_{O_2}cO2∗) hängt von mehreren Einflüssen ab:

Temperatur: Mit steigender Temperatur nimmt die Gaslöslichkeit in Flüssigkeiten ab (heißes Wasser löst weniger O₂ als kaltes).

Druck: Nach dem Henry-Gesetz steigt die Löslichkeit proportional zum Partialdruck des Gases (Überdruck im Fermenter → mehr O₂ löslich).

Salzgehalt & Medienzusammensetzung: Salze, Zucker, Proteine etc. senken die O₂-Löslichkeit („salting out“-Effekt).

pH und Schaumbildner: beeinflussen die Oberflächenspannung und damit die Gasübergangseffizienz, allerdings weniger die eigentliche Löslichkeit.

Gasphase-Zusammensetzung: Je höher der O₂-Anteil in der Zuluft, desto höher der O₂-Partialdruck und damit die Sättigungskonzentration.

Eine kurzfristige Erhöhung der Rührerdrehzahl in einer Fermentation, während die Begasung konstant bleibt, hat spezifische Auswirkungen auf den Sauerstoffpartialdruck (pO₂) in der Flüssigphase und den Sauerstoffgehalt im Abgas (yO₂):

• Auswirkung auf den Sauerstoffpartialdruck (pO₂) in der Flüssigphase:

◦ Eine schlagartige Erhöhung der Rührerdrehzahl führt zu einer Erhöhung des volumetrischen Sauerstofftransferkoeffizienten (kLa) und der Sauerstofftransferrate (OTR).

◦ Dies bewirkt einen Anstieg des Sauerstoffpartialdrucks (pO₂) in der Flüssigkeit. Die Brühe wird quasi mit Sauerstoff „aufgeladen“.

◦ Nachdem ein neues Gleichgewicht erreicht wurde, bleibt der pO₂ auf einem höheren konstanten Niveau. Ein Beispiel zeigt, wie der pO₂ von 14 % bei langsamer Rührung auf 60 % ansteigen kann, wenn die Rührerdrehzahl erhöht wird.

• Auswirkung auf den Sauerstoffgehalt im Abgas (yO₂):

◦ Bei einer Erhöhung der Rührerdrehzahl kommt es zu einem kurzzeitigen Absinken des Sauerstoffanteils im Abgas (yO₂).

◦ Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Sauerstoff stattdessen in die Flüssigphase übergeht, um dort den pO₂ zu erhöhen.

◦ Die Änderungen im Abgas sind dabei extrem gering, was eine sehr genaue Abgasanalyse erfordert.

Diese Methode der kurzfristigen Drehzahländerung wird genutzt, um die Sauerstofflöslichkeit des Fermentationsmediums zu bestimmen, wobei angenommen wird, dass sich die biologische Aktivität (Sauerstoffaufnahmerate) während des Shifts nicht ändert.

Erläutern Sie, die kapazitive Messmethode zur Biomassebestimmung anhand einer Skizze und welche physikalische Eigenschaft der Zellen eine Messung ermöglicht.

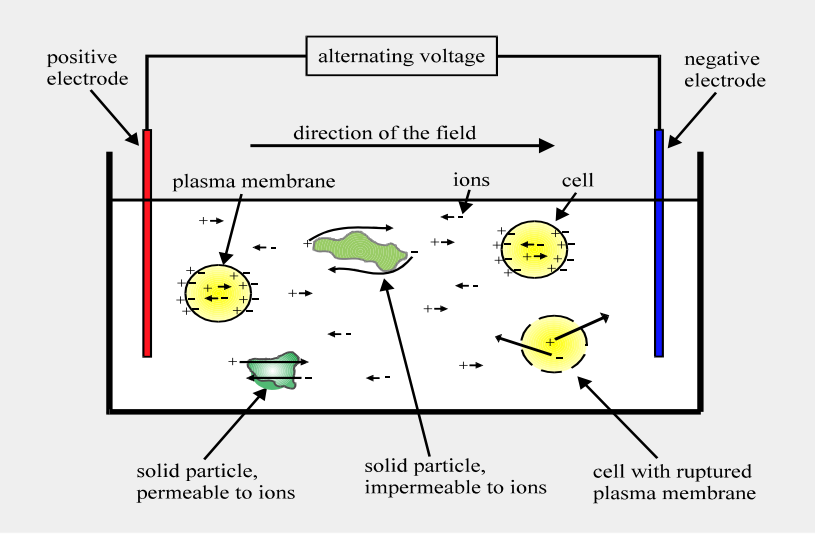

Die kapazitive Messmethode zur Biomassebestimmung beruht auf der dielektrischen Eigenschaft von Zellen, insbesondere ihrer Zellmembranen, die es ihnen ermöglicht, als Kondensatoren in einem elektrischen Feld zu wirken.

Prinzip der kapazitiven Messung:

1. Zellen als Kondensatoren: Die isolierenden Zellmembranen (Lipiddoppelschichten) bilden elektronische Kondensatoren auf beiden Seiten der Zelle. Wenn ein elektrisches Feld angelegt wird, werden die beweglichen Ionen innerhalb und außerhalb der Zelle beeinflusst, was zu einer Ladungstrennung führt und die Zellen als Dipole polarisiert. Dadurch wirken die Zellen selbst wie zusätzliche Kondensatoren.

2. Messung der Kapazität: Die Kapazität (C) eines Kondensators ist von dessen Geometrie und dem Abstand der Elektroden abhängig (C = Q/U, wobei Q die Ladungsmenge und U die Spannung ist). In der kapazitiven Biomassemessung wird eine Wechselspannung bei niedrigen Frequenzen (0,2 bis 10 MHz) angelegt. Mit steigender Zellzahl (Biomasse) erhöht sich die Gesamt-Kapazität des Systems, da die Zellen wie parallel geschaltete Kondensatoren wirken (Cgesamt = C1 + C2 + C3 + ...).

3. β-Dispersion: Mit steigender Frequenz fällt die gemessene Kapazität ab. Dies wird als β-Dispersion bezeichnet. Die Größe dieses Kapazitätsabfalls (∆C) wird zur Quantifizierung der Biomasse verwendet. Eine Kapazität bei sehr hohen Frequenzen (C∞) korrespondiert mit der Hintergrundkapazität des Wassers im Medium. Um C∞ zu eliminieren, wird typischerweise bei einer niedrigen (f-low) und einer hohen Frequenz (f-high) gemessen.

Physikalische Eigenschaft der Zellen: Die Messung wird durch die isolierenden, dielektrischen Eigenschaften der Zellmembranen ermöglicht. Diese Lipiddoppelschichten sind in der Lage, Ladung zu speichern und sich in einem elektrischen Feld zu polarisieren, wodurch die Zellen selbst als Kondensatoren fungieren. Diese Methode misst hauptsächlich die vitale Biomasse, da nur intakte Zellmembranen diese dielektrischen Eigenschaften aufweisen. Feste Partikel, die keine Zellmembranen besitzen, beeinflussen die Messung in der Regel nicht.

Skizze (Konzept):

Die Biomassesonde besteht typischerweise aus vier Metallelektroden (z.B. aus Platin). Die beiden äußeren Elektroden erzeugen das elektrische Feld, während die beiden inneren Elektroden die Ladungstrennung (und damit die Kapazität) messen. Diese Vier-Elektroden-Anordnung hilft, die Elektrodenpolarisation zu reduzieren.

Anregung (AC-Spannung) Messung (Kapazität)

+--------------------+ +--------------------+

| | | |

(+) | Äußere Elektrode | | Innere Elektrode | (-)

| +----------+----------+ |

| | | | |

| | Zelle(n) als Kondensator(en) | |

| | | | |

(-) | Äußere Elektrode | | Innere Elektrode | (+)

| | | |

+--------------------+ +--------------------+

Elektrisches Feld Messfeld

Erläutern Sie, den Einfluss der Zellmorphologie und -konzentration auf die Kapazität.

Einfluss der Zellmorphologie

Größe der Zellen:

Größere Zellen besitzen eine größere Membranfläche → stärkerer Beitrag zur gemessenen Kapazität.

Form der Zellen:

Kugelige Hefezellen erzeugen ein anderes Polarisationsverhalten als längliche oder filamentöse Bakterien/Pilze.

Filamentöse Mikroorganismen (Myzel, Hyphen) können das elektrische Feld anders durchdringen → Signal ist weniger proportional zur Biomasse und schwerer zu kalibrieren.

Zellaggregation (Pellets, Cluster):

Verminderte effektive Oberfläche, inhomogene Feldverteilung → Messsignal kann verfälscht oder unterschätzt sein.

Einfluss der Zellkonzentration

Niedrige Konzentration:

Kapazität steigt linear mit der Zellzahl → gute Korrelation zwischen Signal und Biomasse.

Hohe Konzentration:

Zellen stören sich gegenseitig im elektrischen Feld („shielding effect“).

Ab einem gewissen Punkt tritt eine Sättigung des Signals auf: die Kapazität steigt nicht mehr proportional zur Biomasse.

Sehr hohe Dichten (Hochzelldichte-Kulturen):

Erhöhte Leitfähigkeit des Mediums + Polarisationsüberlagerungen → Messsignal kann verfälscht werden.

Einfluss der Zellkonzentration

• Erhöhung der Gesamtkapazität: Wenn ein elektrisches Feld angelegt wird, wirken die Zellen als Dipole, werden polarisiert und fungieren als zusätzliche Kondensatoren. Mit steigender Zellzahl (Biomasse) erhöht sich die Gesamt-Kapazität des Systems, da die Zellen wie parallel geschaltete Kondensatoren wirken (Cgesamt = C1 + C2 + C3 + ...).

• Anwendbarkeit bei hohen Konzentrationen: Die Methode ist besonders gut für die Bestimmung von hohen Biomassekonzentrationen geeignet.

Einfluss der Zellmorphologie (Zellgröße und Zellbestandteile)

Die Zellmorphologie, einschließlich Zellgröße und die internen elektrischen Eigenschaften der Zelle, hat einen signifikanten Einfluss auf die gemessene Kapazität:

• Zellgröße (Radius): Das Kapazitätsinkrement (∆C), das für die Biomassequantifizierung verwendet wird, hängt von der Zellkonzentration (N), dem Zellradius (r) und der Kapazität pro Einheits-Membranfläche (Cm) ab, gemäß der Beziehung ∆C ~ N ∙ r^4 ∙ Cm. Dies bedeutet, dass größere Zellen pro Einzelzelle eine deutlich höhere Kapazität beitragen. Die Kapazität hängt auch vom "äquivalenten Zellradius" ab.

• Leitfähigkeit des Zytoplasmas und Membraleigenschaften: Die elektrischen Eigenschaften der Plasmamembran sowie die Leitfähigkeit des Zytoplasmas beeinflussen die charakteristische Frequenz (fc), bei der der Kapazitätsabfall (β-Dispersion) auftritt.

◦ Beispielsweise haben grampositive Bakterien aufgrund ihres hohen Kaliumgehalts eine hohe zytoplasmatische Leitfähigkeit, was zu höheren fc-Werten führt.

◦ Bei konstanter Mediums-Leitfähigkeit steigt fc mit sinkendem Zellradius.

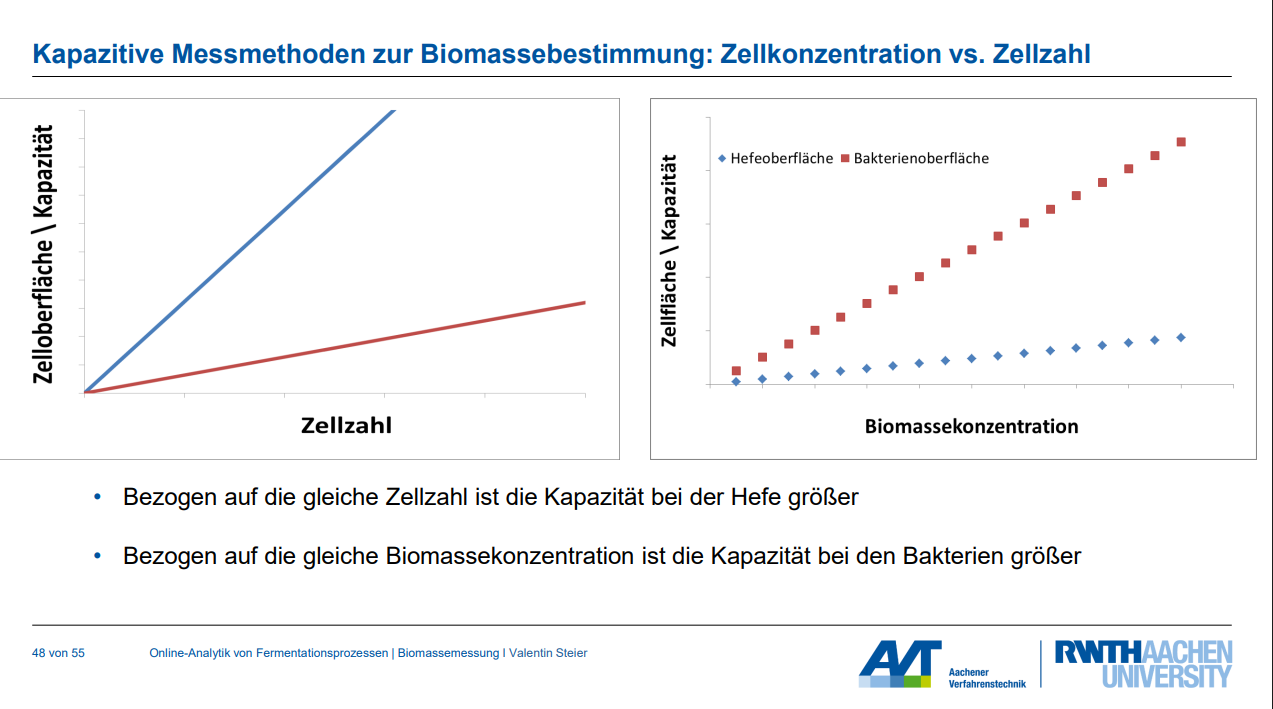

• Organismusspezifische Kalibrierung: Da sich die Zellmorphologie (und damit die Beziehung zwischen Kapazität und Biomasse) zwischen verschiedenen Organismen unterscheidet, muss die Messung organismusspezifisch kalibriert werden. Es kann vorkommen, dass bei gleicher Zellzahl die Kapazität bei Hefe größer ist, während bei gleicher Biomassekonzentration (Masse) die Kapazität bei Bakterien größer sein kann.

• Annahme der Zellgröße: Für eine genaue Biomassebestimmung mit dieser Methode wird angenommen, dass sich die Zellgröße während der Fermentation nicht ändert. Falls dies doch der Fall ist, kann der Effekt bei gut charakterisierten Prozessen über die Kalibrierung berücksichtigt werden.

• Intrazelluläre Produkte: Die kapazitive Messung ist unabhängig von intrazellulären Produkten (z.B. Öl), die in der Zelle akkumuliert werden und typische Biomassemessungen (wie optische Dichte oder Biotrockenmasse) stören können. Dies ermöglicht eine genaue Biomassemessung auch in solchen Fällen.

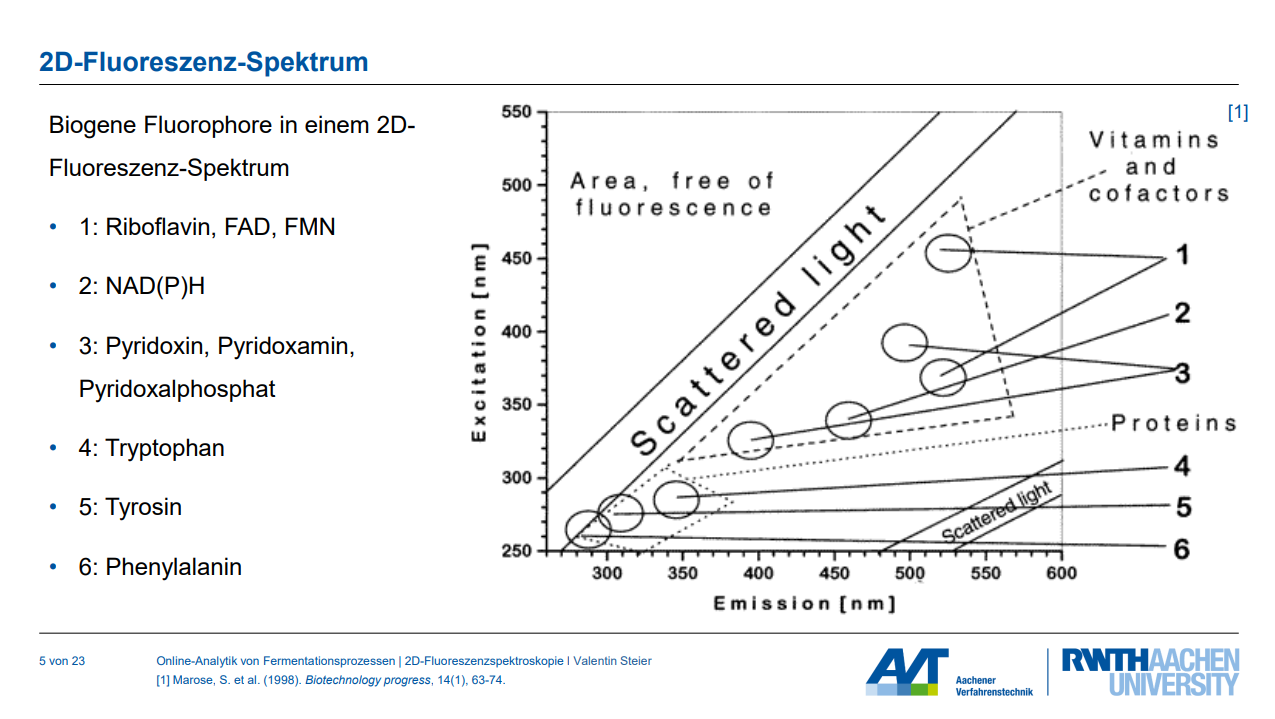

Skizzieren Sie ein 2D Fluoreszenzspektrum und zeichnen Sie jeweiligen sichtbaren Bereiche ein (mit Fluorophoren; notieren Sie auch die Wellenlängenkombinationen).

Erläutern Sie, das Prinzip der Fringssonde anhand einer Skizze. Wie verhalten sich Widerstand und Leitfähigkeit zueinander.

Die Frings-Sonde ist ein Inline-Messinstrument, das zur Detektion von Alkoholen wie Ethanol und Methanol sowie anderen volatilen Substanzen in Fermentationsprozessen eingesetzt wird.

Prinzip der Frings-Sonde (mit konzeptioneller Skizze)

Stellen Sie sich die Sonde als ein zylindrisches Gehäuse vor, das in die Messlösung (Fermentationsbrühe) eintaucht.

Konzeptioneller Aufbau:

• Messlösung: Die äußere Umgebung der Sonde, in der sich die zu messenden Alkohole befinden.

• Membran: An der Spitze der Sonde befindet sich eine spezielle Silikonmembran (oft auf einem Teflonträger und mit Membranschutz), die gaspermeabel ist und die zu messenden Substanzen selektiv durchlässt, während sie die Flüssigkeit zurückhält.

• Messkammer/Gasführung: Hinter der Membran befindet sich eine kleine Kammer, die kontinuierlich von einem Trägergas (Sauerstoff) durchströmt wird. Hierhin diffundieren die Alkohole durch die Membran.

• Halbleiter-Gassensor: Innerhalb dieser Messkammer befindet sich der zentrale Sensor, typischerweise aus Zinnoxid (SnO2) oder Zinkoxid (ZnO). Dieser Sensor ist ein Halbleitergassensor und arbeitet bei hohen Betriebstemperaturen von 200 bis 600 °C, die notwendig sind, um Elektronen ins Leitungsband des Halbleiters zu überführen.

• Kabel/Anschlüsse: Die Sonde verfügt über Anschlüsse für das Trägergas sowie elektrische Kabel zur Messung des Sensorsignals.

Funktionsprinzip:

1. Zustand ohne Analyt (nur Trägergas): Das Trägergas (Sauerstoff) strömt über die Oberfläche des SnO2-Sensors. Sauerstoff-Moleküle adsorbieren an der SnO2-Oberfläche und nehmen dabei Elektronen aus dem Leitungsband des Halbleiters auf. Dies führt zu einem stabilen (hohen) elektrischen Widerstand des Sensors, nachdem sich ein initialer Aufheiz- und Stabilisierungszustand eingestellt hat.

2. Zustand mit Analyt (Ethanol): Wenn reduzierende Gase, wie Ethanol, durch die Membran in die Messkammer diffundieren, adsorbieren auch sie an der SnO2-Oberfläche. Dort reagiert das Ethanol mit den Sauerstoff-Ionen, die an den Sensor gebunden sind (z.B. C2H5OH + 6 O- → 2 CO2 + 3 H2O + 6 e-). Bei dieser Reaktion werden Elektronen freigesetzt, die in das Leitungsband des Halbleiters zurückkehren.

Verhalten von Widerstand und Leitfähigkeit

Die Freisetzung von Elektronen in das Leitungsband des Halbleiters führt zu einer Zunahme der elektrischen Leitfähigkeit des Sensors. Gleichzeitig sinkt der elektrische Widerstand des Sensors. Die gemessene Größe ist der Sensorwiderstand, der somit direkt mit der Konzentration des reduzierenden Gases korreliert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Widerstand und Leitfähigkeit zueinander invers proportional sind. Eine Zunahme der Konzentration des Analyten (z.B. Ethanol) führt zu einer chemischen Reaktion auf der Sensoroberfläche, die Elektronen freisetzt. Dies erhöht die Leitfähigkeit und verringert den Widerstand des Halbleiters, was als Messsignal erfasst wird.

Vor- und Nachteile

• Vorteile: Die Sonde ist vergleichsweise kostengünstig, weist geringe Ansprechzeiten auf, kann einen breiten Bereich von Gasen messen und hat eine lange Lebensdauer.

• Nachteile: Sie besitzt eine vergleichsweise geringe Sensitivität und Selektivität (insbesondere SnO2) und ist empfindlich gegenüber Umgebungsänderungen wie der Sauerstoffkonzentration.

Erläutern Sie, warum Online Mikroskopie wichtig ist im Vergleich zur Offline Mikroskopie. Gibt es mögliche Limitationen in der Online Mikroskopie?

Online-Mikroskopie bietet im Vergleich zur Offline-Mikroskopie erhebliche Vorteile, weist jedoch auch bestimmte Limitationen auf.

Bedeutung der Online-Mikroskopie im Vergleich zur Offline-Mikroskopie

Die traditionelle Offline-Mikroskopie erfordert eine Probenahme aus dem System. Dies bringt mehrere Nachteile mit sich:

• Zeitliche Verzögerung: Die Information über den Prozess ist nicht in Echtzeit verfügbar.

• Probenveränderung: Die Entnahme der Probe kann zu Veränderungen im Messwert führen.

• Manueller Aufwand: Die Probenahme und manuelle Analyse ist arbeitsintensiv.

• Diskontinuierliche Überwachung: Es sind nur Momentaufnahmen des Prozesses möglich.

Die Online-Mikroskopie hingegen überwindet diese Nachteile und bietet entscheidende Vorteile für die Bioprozessentwicklung:

• Echtzeit-Einblicke in biologische Prozesse: Sie ermöglicht eine kontinuierliche Beobachtung von Zellen während der Kultivierung. Dies erlaubt die frühzeitige Erkennung von Morphologie-Änderungen, Aggregation oder Kontaminationen.

• Verbessertes Prozessverständnis und -kontrolle: Durch die Online-Messung können Zusammenhänge zwischen Zellmorphologie und Prozessparametern wie pH-Wert, gelöstem Sauerstoff (DO) oder Substratkonzentration hergestellt werden. Dies ermöglicht die Ableitung von Steuerstrategien basierend auf mikroskopischen Daten.

• Höhere Datenqualität und bessere Entscheidungen: Eine höhere zeitliche Auflösung führt zu präziseren Modellen und Vorhersagen. Kritische Zeitpunkte im Zellwachstum oder der Produktbildung können so besser erkannt werden.

Mögliche Limitationen in der Online-Mikroskopie

Trotz ihrer Vorteile ist die Online-Mikroskopie mit verschiedenen Herausforderungen und Limitationen verbunden:

• Herausforderung der Bildqualität: Eine zentrale Schwierigkeit ist die Erzeugung scharfer Bilder der Partikel/Zellen ohne Bewegungsunschärfe. Dies ist besonders bei strömenden Flüssigkeiten relevant. Die zwei Hauptprinzipien zur Bewältigung sind der Probeneinschluss (mechanisch beruhigte Probe) oder die Nutzung kurzer Blitzbeleuchtung (Prinzip der Schärfentiefe).

• Komplexität der Bildauswertung: Insbesondere beim Prinzip der Schärfentiefe ist die Auswertung der Bilder komplexer, da Informationen aus unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlicher Unschärfe vorliegen. Untrainierte Deep Neural Networks (DNNs), die zur automatischen Bildanalyse eingesetzt werden, können zu verfälschten Größenverteilungen führen, indem sie Zellen erkennen, wo keine sind. Bei komplexen Morphologien, wie filamentösen Organismen, können untrainierte DNNs auch nicht hinreichend genau sein (z.B. durch Überlagerung oder Fehlerkennung von Pellets).

• Einfluss auf die Kultur und Sterilität: Obwohl das Prinzip der Schärfentiefe einen geringeren Einfluss auf die Kultur hat, sind bei der Inline-Messung Sonden direkt im Reaktor verbaut. Bei Online-Messungen erfolgt die Analyse oft in einem Bypass, der nicht immer vollständig sterilisierbar ist.

• Kosten und Implementierungsaufwand: Moderne Online-Mikroskopie-Systeme können teuer sein und erfordern einen gewissen Platzbedarf und Integrationsaufwand.

• Anpassung an die Anwendung: Die Auswahl der Sonde oder des Mikroskops ist abhängig von den spezifischen Anforderungen (z.B. Messbereich, Druck, Temperatur, Auflösung). Die optimale Beleuchtung muss je nach Anwendung angepasst werden, um qualitativ gute Bilder zu erhalten.

Vergleichen Sie die beiden Prinzipien der Online Mikroskopie

In der Online-Mikroskopie gibt es zwei fortgeschrittene Prinzipien, die für die Echtzeit-Überwachung in Bioprozessen zum Einsatz kommen: das Prinzip des Probeneinschlusses und das Prinzip der Schärfentiefe.

Prinzip des Probeneinschlusses

• Grundlagen und Aufbau: Bei diesem Prinzip wird das zu mikroskopierende Volumen mechanisch eingeschlossen und beruhigt. Dies ermöglicht die Aufnahme scharfer Bilder und die Arbeit mit einem definierten Probenvolumen. Der Prototyp eines Inline-Mikroskops mit mechanischem Probeneinschluss verfügt über ein Probenahme- und Beleuchtungssystem in einem äußeren Tubus. Ein innerer Tubus, der die Linse enthält (die nicht hitzestabil ist), kann zum Autoklavieren entfernt werden. Das Medium fließt frei durch eine Lücke zwischen Objektträger und Deckglas. Für die Probenahme wird diese Lücke geschlossen, indem das Beleuchtungssystem zum Deckglas bewegt wird und ein Silikon-Elastomer den Raum abdichtet.

• Funktionsweise: Die Probe wird für die Dauer der Mikroskopie (etwa 2 Sekunden) in einem abgeschlossenen Raum mechanisch eingeschlossen. Dies gewährleistet eine beruhigte Flüssigkeit und ein definiertes Probenvolumen.

• Vorteile: Es liefert klare und scharfe Bilder. Die "fixierte" Probe verhält sich ähnlich wie bei einem "normalen" Mikroskop. Es ermöglicht die Stabilität und den Schutz der Probe.

• Nachteile: Es beeinflusst die Kultur.

Prinzip der Schärfentiefe

• Grundlagen und Aufbau: Dieses Prinzip nutzt eine sehr kurze Blitzbeleuchtung, um eine Abfolge von Standbildern zu erzeugen, wodurch Bewegungsunschärfe vermieden wird. Ein entscheidendes Merkmal ist die unterschiedlich starke Abbildungs-Unschärfe je nach Abstand des Objekts zum Objektiv. Eine unscharfe Zelle erscheint beispielsweise größer und verschwommener und hat tendenziell einen geringeren Kontrast als eine scharfe Zelle. Die Fermentationsbrühe fließt kontinuierlich durch einen kleinen Spalt zwischen Belichtungsleiter und Quarzglas.

• Auswertung: Die Unschärfe eines Partikels ist eine Funktion seines Abstands von der Position der scharfen Bildfokussierung. Für die quantitative Auswertung wird eine Obergrenze für die Ausprägung der Unschärfe in den Bildern festgelegt (definiert, wie scharf eine Zelle sein muss, um gezählt zu werden). Die virtuelle Festlegung des Probenvolumens durch die Bildverarbeitung ermöglicht quantitative Messungen ohne mechanische Abgrenzung des Probenvolumens. Die Beleuchtung muss je nach Anwendung angepasst werden, um qualitativ gute Bilder zu erhalten.

• Vorteile: Es hat einen geringeren Einfluss auf die Kultur. Es erlaubt eine Echtzeitanalyse, da die Probe dynamisch ist.

• Nachteile: Die Auswertung der Bilder ist komplexer, da Informationen aus unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlicher Unschärfe vorliegen. Untrainierte Deep Neural Networks (DNNs) können zu verfälschten Größenverteilungen führen, indem sie Zellen erkennen, wo keine sind. Bei filamentösen Organismen können untrainierte DNNs auch nicht hinreichend genau sein, beispielsweise durch Überlagerung oder Fehlerkennung von Pellets.

Vergleich der Prinzipien

Merkmal | Prinzip des Probeneinschlusses | Prinzip der Schärfentiefe |

Bildqualität | Klare und scharfe Bilder, da die Probe mechanisch beruhigt wird. | Informationen aus unterschiedlichen Ebenen führen zu Unschärfe. |

Probenhandhabung | Mechanischer Einschluss der Probe in einem definierten Volumen. | Kontinuierlicher Fluss der Fermentationsbrühe durch einen Spalt. |

Beleuchtung | System ist in einem äußeren Tubus verbaut. | Kurze Blitzbeleuchtung zur Vermeidung von Bewegungsunschärfe. |

Einfluss auf Kultur | Die Methode hat einen Einfluss auf die Kultur. | Hat einen geringeren Einfluss auf die Kultur. |

Bildauswertung | Einfacher, da die Probe "fixiert" ist. | Komplexer aufgrund unterschiedlicher Unschärfen und Ebenen. |

Anwendungsbereich | Ermöglicht "fixierte" Proben ähnlich dem normalen Mikroskop. | Besser geeignet für die Echtzeitanalyse von dynamischen Proben. |

DNN-Genauigkeit | Nicht direkt erwähnt, aber die klare Bildgebung legt höhere Genauigkeit nahe. | Untrainierte DNNs können verfälschte Ergebnisse liefern und sind bei komplexen Morphologien möglicherweise nicht genau genug. |

Erläutern Sie, die Unterschiede der beiden Bilanzierungsmethoden anhand von Skizzen.

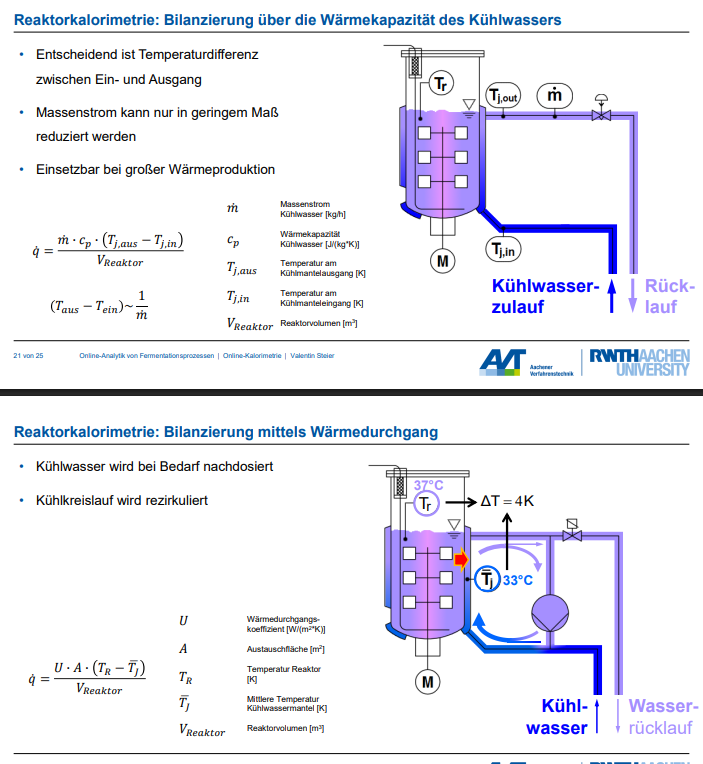

Die Online-Kalorimetrie ist eine Methode zur Prozessüberwachung in Fermentationsprozessen, die die Messung der metabolischen Wärmeproduktion ermöglicht. Im Bereich der Reaktorkalorimetrie gibt es zwei Hauptmethoden zur Bilanzierung der Wärme, die sich in ihren Prinzipien und Anwendungen unterscheiden: die Bilanzierung über die Wärmekapazität des Kühlwassers und die Bilanzierung mittels Wärmedurchgang.

Beide Methoden zielen darauf ab, die biologische Wärmeleistung (Qbio) zu bestimmen, die eine direkte Kopplung mit dem Stoffwechsel erlaubt und somit schnelle Informationen liefert. Ein Reaktorkalorimeter ist jedoch ein thermodynamisch komplexes System mit zahlreichen Wärmequellen und -senken, die erfasst, berechnet oder vernachlässigt werden müssen. Dazu gehören der Leistungseintrag durch den Rührer (P), Evaporation (QEvap), Wärmeverlust an die Umgebung (QVerlust) und Lösungsenthalpien (z.B. durch pH-Anpassung oder Feedzugabe).

Da ich keine Skizzen zeichnen kann, werde ich die relevanten Aufbauten und Elemente beschreiben, die in einer Skizze dargestellt wären.

1. Bilanzierung über die Wärmekapazität des Kühlwassers

Prinzip und Aufbau: Dieses Verfahren beruht auf der Messung der Wärme, die durch das Kühlwasser abgeführt wird. Der Wärmeabfluss wird direkt über die Temperaturdifferenz des Kühlwassers am Ein- und Ausgang des Kühlmantels sowie dessen Massenstrom bestimmt.

Skizzenbeschreibung: Stellen Sie sich einen Fermenter mit einem umgebenden Kühlmantel vor.

• Ein Kühlwasserzulauf führt das Kühlwasser in den Kühlmantel ein. Diese Leitung ist mit Tj,in (Temperatur am Kühlmanteleingang) gekennzeichnet.

• Das Kühlwasser strömt durch den Kühlmantel, nimmt dabei Wärme auf und verlässt den Mantel über einen Rücklauf, gekennzeichnet mit Tj,aus (Temperatur am Kühlmantelausgang).

• Ein Messgerät, typischerweise ein Durchflusssensor, misst den Massenstrom (𝑚̇) des Kühlwassers.

• Temperatursensoren sind am Kühlwasserzulauf und am Rücklauf angebracht, um Tj,in und Tj,aus zu erfassen.

Formel: Die Wärmeleistung (𝑞̇) wird wie folgt berechnet: 𝑞̇ = (𝑚̇ ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑗,𝑎𝑢𝑠 − 𝑇𝑗,𝑖𝑛)) / 𝑉𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

Erläuterung der Variablen:

• 𝑞̇: Die übertragene Wärmeleistung [W/m³]

• 𝑚̇: Massenstrom des Kühlwassers [kg/h]

• 𝑐𝑝: Wärmekapazität des Kühlwassers [J/(kg·K)]

• 𝑇𝑗,𝑎𝑢𝑠: Temperatur am Kühlmantelausgang [K]

• 𝑇𝑗,𝑖𝑛: Temperatur am Kühlmanteleingang [K]

• 𝑉𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟: Reaktorvolumen [m³]

Anwendung und Limitationen:

• Entscheidend ist die Temperaturdifferenz (𝑇𝑎𝑢𝑠 − 𝑇𝑒𝑖𝑛) zwischen Ein- und Ausgang des Kühlwassers. Eine genaue Messung dieser kleinen Differenz ist kritisch.

• Der Massenstrom kann nur in geringem Maße reduziert werden.

• Diese Methode ist besonders einsetzbar bei großer Wärmeproduktion, da hier die Temperaturdifferenz deutlicher ausfällt.

2. Bilanzierung mittels Wärmedurchgang

Prinzip und Aufbau: Diese Methode basiert auf dem Wärmedurchgang durch die Reaktorwand und berücksichtigt den Wärmedurchgangskoeffizienten (U) der Wand sowie die Fläche und die Temperaturdifferenz zwischen Reaktorinhalt und Kühlmantel.

Skizzenbeschreibung: Stellen Sie sich einen Reaktorinnenraum mit einer Temperatur TR (Reaktortemperatur) vor, der von einem Kühlmantel umgeben ist.

• Der Kühlmantel enthält Kühlwasser, dessen mittlere Temperatur als 𝑇𝐽̅ (mittlere Temperatur Kühlwassermantel) angenommen wird.

• Die Wärmeübertragung erfolgt von innen nach außen durch die Reaktorwand. Die Wand selbst hat eine bestimmte Dicke (δ) und Wärmeleitfähigkeit (λ).

• In der Skizze wären Pfeile zu sehen, die den Wärmestrom von TR durch die Reaktorwand zum Kühlwasser im Mantel (TJ) symbolisieren.

• Der Kühlwasserkreislauf im Mantel wird rezirkuliert, und Kühlwasser wird bei Bedarf nachdosiert.

Formel: Die Wärmeleistung (𝑞̇) wird hier berechnet als: 𝑞̇ = (𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑅 − 𝑇𝐽̅)) / 𝑉𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

Erläuterung der Variablen:

• 𝑞̇: Die übertragene Wärmeleistung [W/m³]

• 𝑈: Wärmedurchgangskoeffizient [W/(m²·K)]

◦ Dieser Koeffizient berücksichtigt den Wärmeübergang vom Medium zur Innenwand (𝛼𝑖), die Wärmeleitung durch die Innenwand (δ/λi, wobei δ die Wanddicke und λi die Wärmeleitfähigkeit der Wand ist), und den Wärmeübergang von der Innenwand zum Kühlwasser (𝛼𝑎). Die Gesamtformel für U ist 1/𝑈 = 1/𝛼𝑖 + 𝛿/λ𝑖 + 1/𝛼𝑎.

◦ U kann berechnet werden (bei sehr gut bekannten Systemen) oder messtechnisch bestimmt werden (was zusätzlichen apparativen Aufwand erfordert).

• 𝐴: Austauschfläche [m²]

• 𝑇𝑅: Temperatur des Reaktors [K]

• 𝑇𝐽̅: Mittlere Temperatur des Kühlwassermantels [K]

• 𝑉𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟: Reaktorvolumen [m³]

Anwendung und Limitationen:

• Diese Methode eignet sich auch für Prozesse mit geringerer Wärmeproduktion, da sie auf dem Wärmedurchgang basiert und nicht zwingend auf große Temperaturdifferenzen im Kühlwasser angewiesen ist.

• Die Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten U kann komplex sein und erfordert entweder genaue Kenntnisse des Systems oder zusätzliche Messungen.

Vergleich der beiden Bilanzierungsmethoden

Merkmal | Bilanzierung über Wärmekapazität des Kühlwassers | Bilanzierung mittels Wärmedurchgang |

Messprinzip | Misst die Wärmemenge, die vom Kühlwasser aufgenommen wird. | Misst den Wärmestrom durch die Reaktorwand. |

Primäre Messgrößen | Massenstrom und Temperaturdifferenz des Kühlwassers. | Temperaturdifferenz zwischen Reaktor und Kühlmantel, Wärmedurchgangskoeffizient. |

Anwendungsbereich | Gut geeignet für Prozesse mit hoher Wärmeproduktion. | Auch für Prozesse mit geringerer Wärmeproduktion geeignet. |

Kühlwasserführung | Oft hoher Kühlwasserdurchsatz. | Kühlwasser wird rezirkuliert, bei Bedarf nachdosiert. |

Komplexität der Parameter | Direktere Messung des Wärmeabflusses, |

|

Genauigkeit bei kleinen Effekten | Erfordert präzise Temperaturmessung bei kleinen Differenzen. | Potenziell besser für geringe Wärmeabgabe durch direktere Betrachtung des Wärmestroms durch die Wand. |

Beide Methoden liefern wichtige Daten für das Prozessverständnis und die Kontrolle in Bioprozessen, und die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen und der Ausprägung der Wärmeproduktion im jeweiligen Fermentationsprozess ab

![<p>Die Online-Kalorimetrie ist eine Methode zur Prozessüberwachung in Fermentationsprozessen, die die Messung der metabolischen Wärmeproduktion ermöglicht. Im Bereich der Reaktorkalorimetrie gibt es zwei Hauptmethoden zur Bilanzierung der Wärme, die sich in ihren Prinzipien und Anwendungen unterscheiden: die Bilanzierung über die Wärmekapazität des Kühlwassers und die Bilanzierung mittels Wärmedurchgang.</p><p>Beide Methoden zielen darauf ab, die <strong>biologische Wärmeleistung (Qbio)</strong> zu bestimmen, die eine direkte Kopplung mit dem Stoffwechsel erlaubt und somit schnelle Informationen liefert. Ein Reaktorkalorimeter ist jedoch ein thermodynamisch komplexes System mit zahlreichen Wärmequellen und -senken, die erfasst, berechnet oder vernachlässigt werden müssen. Dazu gehören der Leistungseintrag durch den Rührer (P), Evaporation (QEvap), Wärmeverlust an die Umgebung (QVerlust) und Lösungsenthalpien (z.B. durch pH-Anpassung oder Feedzugabe).</p><p>Da ich keine Skizzen zeichnen kann, werde ich die relevanten Aufbauten und Elemente beschreiben, die in einer Skizze dargestellt wären.</p><p><strong>1. Bilanzierung über die Wärmekapazität des Kühlwassers</strong></p><p><strong>Prinzip und Aufbau:</strong> Dieses Verfahren beruht auf der Messung der Wärme, die durch das <strong>Kühlwasser</strong> abgeführt wird. Der Wärmeabfluss wird direkt über die Temperaturdifferenz des Kühlwassers am Ein- und Ausgang des Kühlmantels sowie dessen Massenstrom bestimmt.</p><p><strong>Skizzenbeschreibung:</strong> Stellen Sie sich einen <strong>Fermenter mit einem umgebenden Kühlmantel</strong> vor.</p><p>• Ein <strong>Kühlwasserzulauf</strong> führt das Kühlwasser in den Kühlmantel ein. Diese Leitung ist mit <code>Tj,in</code> (Temperatur am Kühlmanteleingang) gekennzeichnet.</p><p>• Das Kühlwasser strömt durch den Kühlmantel, nimmt dabei Wärme auf und verlässt den Mantel über einen <strong>Rücklauf</strong>, gekennzeichnet mit <code>Tj,aus</code> (Temperatur am Kühlmantelausgang).</p><p>• Ein Messgerät, typischerweise ein <strong>Durchflusssensor</strong>, misst den <strong>Massenstrom (𝑚̇)</strong> des Kühlwassers.</p><p>• <strong>Temperatursensoren</strong> sind am Kühlwasserzulauf und am Rücklauf angebracht, um <code>Tj,in</code> und <code>Tj,aus</code> zu erfassen.</p><p><strong>Formel:</strong> Die Wärmeleistung (𝑞̇) wird wie folgt berechnet: <code>𝑞̇ = (𝑚̇ ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑗,𝑎𝑢𝑠 − 𝑇𝑗,𝑖𝑛)) / 𝑉𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟</code></p><p><strong>Erläuterung der Variablen:</strong></p><p>• <code>𝑞̇</code>: Die übertragene Wärmeleistung [W/m³]</p><p>• <code>𝑚̇</code>: Massenstrom des Kühlwassers [kg/h]</p><p>• <code>𝑐𝑝</code>: Wärmekapazität des Kühlwassers [J/(kg·K)]</p><p>• <code>𝑇𝑗,𝑎𝑢𝑠</code>: Temperatur am Kühlmantelausgang [K]</p><p>• <code>𝑇𝑗,𝑖𝑛</code>: Temperatur am Kühlmanteleingang [K]</p><p>• <code>𝑉𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟</code>: Reaktorvolumen [m³]</p><p><strong>Anwendung und Limitationen:</strong></p><p>• <strong>Entscheidend ist die Temperaturdifferenz (𝑇𝑎𝑢𝑠 − 𝑇𝑒𝑖𝑛)</strong> zwischen Ein- und Ausgang des Kühlwassers. Eine genaue Messung dieser kleinen Differenz ist kritisch.</p><p>• Der Massenstrom kann nur in geringem Maße reduziert werden.</p><p>• Diese Methode ist <strong>besonders einsetzbar bei großer Wärmeproduktion</strong>, da hier die Temperaturdifferenz deutlicher ausfällt.</p><p><strong>2. Bilanzierung mittels Wärmedurchgang</strong></p><p><strong>Prinzip und Aufbau:</strong> Diese Methode basiert auf dem <strong>Wärmedurchgang durch die Reaktorwand</strong> und berücksichtigt den Wärmedurchgangskoeffizienten (U) der Wand sowie die Fläche und die Temperaturdifferenz zwischen Reaktorinhalt und Kühlmantel.</p><p><strong>Skizzenbeschreibung:</strong> Stellen Sie sich einen <strong>Reaktorinnenraum</strong> mit einer Temperatur <code>TR</code> (Reaktortemperatur) vor, der von einem <strong>Kühlmantel</strong> umgeben ist.</p><p>• Der <strong>Kühlmantel</strong> enthält Kühlwasser, dessen mittlere Temperatur als <code>𝑇𝐽̅</code> (mittlere Temperatur Kühlwassermantel) angenommen wird.</p><p>• Die <strong>Wärmeübertragung</strong> erfolgt von innen nach außen durch die Reaktorwand. Die Wand selbst hat eine bestimmte Dicke (<code>δ</code>) und Wärmeleitfähigkeit (<code>λ</code>).</p><p>• In der Skizze wären <strong>Pfeile</strong> zu sehen, die den Wärmestrom von <code>TR</code> durch die Reaktorwand zum Kühlwasser im Mantel (<code>TJ</code>) symbolisieren.</p><p>• Der <strong>Kühlwasserkreislauf</strong> im Mantel wird <strong>rezirkuliert</strong>, und Kühlwasser wird <strong>bei Bedarf nachdosiert</strong>.</p><p><strong>Formel:</strong> Die Wärmeleistung (𝑞̇) wird hier berechnet als: <code>𝑞̇ = (𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑅 − 𝑇𝐽̅)) / 𝑉𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟</code></p><p><strong>Erläuterung der Variablen:</strong></p><p>• <code>𝑞̇</code>: Die übertragene Wärmeleistung [W/m³]</p><p>• <code>𝑈</code>: Wärmedurchgangskoeffizient [W/(m²·K)]</p><p> ◦ Dieser Koeffizient berücksichtigt den Wärmeübergang vom Medium zur Innenwand (<code>𝛼𝑖</code>), die Wärmeleitung durch die Innenwand (<code>δ/λi</code>, wobei <code>δ</code> die Wanddicke und <code>λi</code> die Wärmeleitfähigkeit der Wand ist), und den Wärmeübergang von der Innenwand zum Kühlwasser (<code>𝛼𝑎</code>). Die Gesamtformel für U ist <code>1/𝑈 = 1/𝛼𝑖 + 𝛿/λ𝑖 + 1/𝛼𝑎</code>.</p><p> ◦ U kann berechnet werden (bei sehr gut bekannten Systemen) oder messtechnisch bestimmt werden (was zusätzlichen apparativen Aufwand erfordert).</p><p>• <code>𝐴</code>: Austauschfläche [m²]</p><p>• <code>𝑇𝑅</code>: Temperatur des Reaktors [K]</p><p>• <code>𝑇𝐽̅</code>: Mittlere Temperatur des Kühlwassermantels [K]</p><p>• <code>𝑉𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟</code>: Reaktorvolumen [m³]</p><p><strong>Anwendung und Limitationen:</strong></p><p>• Diese Methode eignet sich auch für <strong>Prozesse mit geringerer Wärmeproduktion</strong>, da sie auf dem Wärmedurchgang basiert und nicht zwingend auf große Temperaturdifferenzen im Kühlwasser angewiesen ist.</p><p>• Die <strong>Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten U kann komplex sein</strong> und erfordert entweder genaue Kenntnisse des Systems oder zusätzliche Messungen.</p><p><strong>Vergleich der beiden Bilanzierungsmethoden</strong></p><table style="min-width: 75px;"><colgroup><col style="min-width: 25px;"><col style="min-width: 25px;"><col style="min-width: 25px;"></colgroup><tbody><tr><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p>Merkmal</p></td><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p>Bilanzierung über Wärmekapazität des Kühlwassers</p></td><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p>Bilanzierung mittels Wärmedurchgang</p></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p><strong>Messprinzip</strong></p></td><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p>Misst die Wärmemenge, die vom Kühlwasser aufgenommen wird.</p></td><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p>Misst den Wärmestrom durch die Reaktorwand.</p></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p><strong>Primäre Messgrößen</strong></p></td><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p>Massenstrom und Temperaturdifferenz des Kühlwassers.</p></td><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p>Temperaturdifferenz zwischen Reaktor und Kühlmantel, Wärmedurchgangskoeffizient.</p></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p><strong>Anwendungsbereich</strong></p></td><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p>Gut geeignet für Prozesse mit <strong>hoher Wärmeproduktion</strong>.</p></td><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p>Auch für Prozesse mit <strong>geringerer Wärmeproduktion</strong> geeignet.</p></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p><strong>Kühlwasserführung</strong></p></td><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p>Oft hoher Kühlwasserdurchsatz.</p></td><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p>Kühlwasser wird rezirkuliert, bei Bedarf nachdosiert.</p></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p><strong>Komplexität der Parameter</strong></p></td><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p>Direktere Messung des Wärmeabflusses, <code>cp</code> ist bekannt.</p></td><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p><code>U</code> muss bekannt oder bestimmt werden, was komplex sein kann.</p></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p><strong>Genauigkeit bei kleinen Effekten</strong></p></td><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p>Erfordert präzise Temperaturmessung bei kleinen Differenzen.</p></td><td colspan="1" rowspan="1" style="border-block: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-inline: 1px solid rgb(232, 234, 237); border-spacing: 0px; padding-block: 0.25rem; padding-inline: 0.25rem;"><p>Potenziell besser für geringe Wärmeabgabe durch direktere Betrachtung des Wärmestroms durch die Wand.</p></td></tr></tbody></table><p>Beide Methoden liefern wichtige Daten für das Prozessverständnis und die Kontrolle in Bioprozessen, und die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen und der Ausprägung der Wärmeproduktion im jeweiligen Fermentationsprozess ab</p><p></p>](https://knowt-user-attachments.s3.amazonaws.com/81dc03d7-aae8-419b-9b16-15e7eb3e1e10.png)

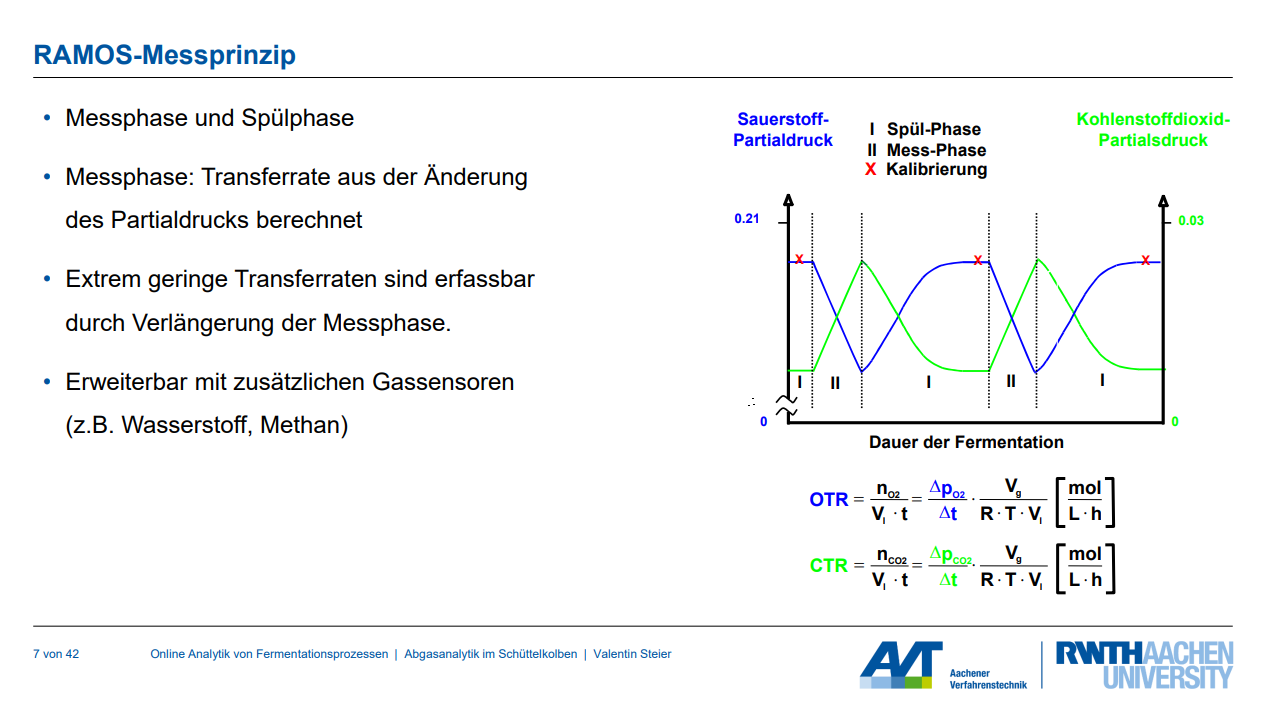

Erläutern Sie, das RAMOS-Messprinzip. Wie wird der Messzyklus anlagentechnisch umgesetzt?

Das RAMOS-System (Respiration Activity MOnitoring System) dient der Online-Messung von Gastransferraten, insbesondere der Sauerstofftransferrate (OTR) und der Kohlenstoffdioxidtransferrate (CTR), sowie des respiratorischen Quotienten (RQ) in Fermentationsprozessen in Schüttelkolben und Mikrotiterplatten (MTPs). Es ermöglicht detaillierte Aussagen über das metabolische Verhalten der untersuchten Kulturen.

RAMOS-Messprinzip

Das Messprinzip des RAMOS-Systems basiert auf einem alternierenden Zyklus aus Spül- und Messphasen.

1. Spül-Phase (I):

◦ Während dieser Phase wird der Gasraum des Kultivierungsgefäßes (z.B. Schüttelkolben) kontinuierlich mit frischer Luft oder einem anderen Begasungsstrom gespült.

◦ Dies stellt sicher, dass sich die Gaszusammensetzung im Kopfraum des Kolbens dem zugeführten Gas annähert.

2. Mess-Phase (II):

◦ Nach der Spülphase wird der Gasfluss zum Kolben vorübergehend unterbrochen, wodurch der Kolben gasdicht verschlossen wird.

◦ Während dieser Phase wird die Änderung der Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidpartialdrücke (pO2, pCO2) im Kopfraum des Kolbens kontinuierlich mittels integrierter Sensoren gemessen.

◦ Ein elektrochemischer Sauerstoffsensor erfasst die Partialdruckänderung von O2, während ein Differenzdrucksensor die Partialdruckänderung von CO2 misst.

◦ Die Transferraten der Gase werden aus diesen Partialdruckänderungen über die Zeit berechnet.

Berechnung der Transferraten: Die OTR (Oxygen Transfer Rate) und CTR (Carbon Dioxide Transfer Rate) werden anhand der Änderung des Partialdrucks während der Messphase berechnet:

• OTR = (ΔpO2 / Δt) * (VRaum / (R * T * VKultur))

• CTR = (ΔpCO2 / Δt) * (VRaum / (R * T * VKultur))

Wo:

• ΔpO2 / Δt: Änderung des Sauerstoffpartialdrucks pro Zeit

• ΔpCO2 / Δt: Änderung des Kohlenstoffdioxidpartialdrucks pro Zeit

• VRaum: Volumen des Gasraums über der Kultur

• R: Allgemeine Gaskonstante

• T: Temperatur

• VKultur: Volumen der flüssigen Kultur

Diese Formeln erlauben die Erfassung auch extrem geringer Transferraten durch Verlängerung der Messphase. Das System kann mit zusätzlichen Gassensoren (z.B. für Wasserstoff oder Methan) erweitert werden.

Anlagentechnische Umsetzung des Messzyklus

Die anlagentechnische Umsetzung des Messzyklus im RAMOS-System (und ähnlichen TOM-Systemen) erfolgt durch eine intelligente Gasführung und -regelung, die den alternierenden Wechsel zwischen Spül- und Messphase ermöglicht.

Eine schematische Darstellung der anlagentechnischen Umsetzung würde die folgenden Elemente umfassen:

• Schüttelkolben/MTP-Wells: Dies sind die Kultivierungsgefäße, in denen die Fermentation stattfindet. RAMOS-Systeme sind für 8 (oder 16) Schüttelkolben ausgelegt, während µRAMOS für 48-Well-MTPs und µTOM für 96-Well-MTPs entwickelt wurden.

• Gaseinlass (Air): Eine Leitung führt das Begasungsgas (z.B. Luft) in das System ein.

• Gasventile/Schaltmatrix: Ein zentrales Element ist ein automatisches Ventilsystem, das den Gasfluss steuert. Es ermöglicht:

◦ Das Gaszuführen (Spülen) in den Kopfraum der Kolben.

◦ Das Abdichten (Verschließen) des Kopfraums während der Messphase, um die Akkumulation der produzierten Gase (CO2) und den Verbrauch von O2 zu ermöglichen.

◦ Das Umschalten zwischen den einzelnen Kolben, da das System typischerweise mehrere Kolben nacheinander misst (Multiplexing).

• Gassensoren: Direkt im Gasstrom oder im Kopfraum der Kolben sind Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxid-Sensoren (z.B. elektrochemische Sensoren oder Differenzdrucksensoren) integriert, um die Partialdruckänderungen zu erfassen.

• Datenverarbeitungseinheit: Die von den Sensoren erfassten Signale werden an eine Steuer- und Auswertungseinheit gesendet. Diese Einheit:

◦ Steuert die Ventilzyklen (Spül- und Messzeiten).

◦ Erfasst und speichert die Rohdaten der Partialdruckänderungen.

◦ Berechnet die OTR, CTR und RQ in Echtzeit anhand der entsprechenden Formeln.

◦ Visualisiert die Daten, um dem Nutzer einen sofortigen Einblick in die metabolische Aktivität der Kulturen zu geben.

Das gesamte System ist so konzipiert, dass es eine nicht-invasive Messung ermöglicht, da keine Proben aus dem Reaktorsystem entnommen werden müssen. Dies minimiert die Beeinflussung der Kultur, insbesondere bei geringen Volumina.

Erläutern Sie, das RAMOS-Messprinzip. Wie wird der Messzyklus anlagentechnisch umgesetzt?

Das RAMOS-System (Respiration Activity MOnitoring System) dient der Online-Messung von Gastransferraten, insbesondere der Sauerstofftransferrate (OTR) und der Kohlenstoffdioxidtransferrate (CTR), sowie des respiratorischen Quotienten (RQ) in Fermentationsprozessen in Schüttelkolben und Mikrotiterplatten (MTPs). Es ermöglicht detaillierte Aussagen über das metabolische Verhalten der untersuchten Kulturen.

RAMOS-Messprinzip

Das Messprinzip des RAMOS-Systems basiert auf einem alternierenden Zyklus aus Spül- und Messphasen.

1. Spül-Phase (I):

◦ Während dieser Phase wird der Gasraum des Kultivierungsgefäßes (z.B. Schüttelkolben) kontinuierlich mit frischer Luft oder einem anderen Begasungsstrom gespült.

◦ Dies stellt sicher, dass sich die Gaszusammensetzung im Kopfraum des Kolbens dem zugeführten Gas annähert.

2. Mess-Phase (II):

◦ Nach der Spülphase wird der Gasfluss zum Kolben vorübergehend unterbrochen, wodurch der Kolben gasdicht verschlossen wird.

◦ Während dieser Phase wird die Änderung der Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidpartialdrücke (pO2, pCO2) im Kopfraum des Kolbens kontinuierlich mittels integrierter Sensoren gemessen.

◦ Ein elektrochemischer Sauerstoffsensor erfasst die Partialdruckänderung von O2, während ein Differenzdrucksensor die Partialdruckänderung von CO2 misst.

◦ Die Transferraten der Gase werden aus diesen Partialdruckänderungen über die Zeit berechnet.

Berechnung der Transferraten: Die OTR (Oxygen Transfer Rate) und CTR (Carbon Dioxide Transfer Rate) werden anhand der Änderung des Partialdrucks während der Messphase berechnet:

• OTR = (ΔpO2 / Δt) * (VRaum / (R * T * VKultur))

• CTR = (ΔpCO2 / Δt) * (VRaum / (R * T * VKultur))

Wo:

• ΔpO2 / Δt: Änderung des Sauerstoffpartialdrucks pro Zeit

• ΔpCO2 / Δt: Änderung des Kohlenstoffdioxidpartialdrucks pro Zeit

• VRaum: Volumen des Gasraums über der Kultur

• R: Allgemeine Gaskonstante

• T: Temperatur

• VKultur: Volumen der flüssigen Kultur

Diese Formeln erlauben die Erfassung auch extrem geringer Transferraten durch Verlängerung der Messphase. Das System kann mit zusätzlichen Gassensoren (z.B. für Wasserstoff oder Methan) erweitert werden.

Anlagentechnische Umsetzung des Messzyklus

Die anlagentechnische Umsetzung des Messzyklus im RAMOS-System (und ähnlichen TOM-Systemen) erfolgt durch eine intelligente Gasführung und -regelung, die den alternierenden Wechsel zwischen Spül- und Messphase ermöglicht.

Eine schematische Darstellung der anlagentechnischen Umsetzung würde die folgenden Elemente umfassen: