Anatomie

1/125

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |

|---|

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

126 Terms

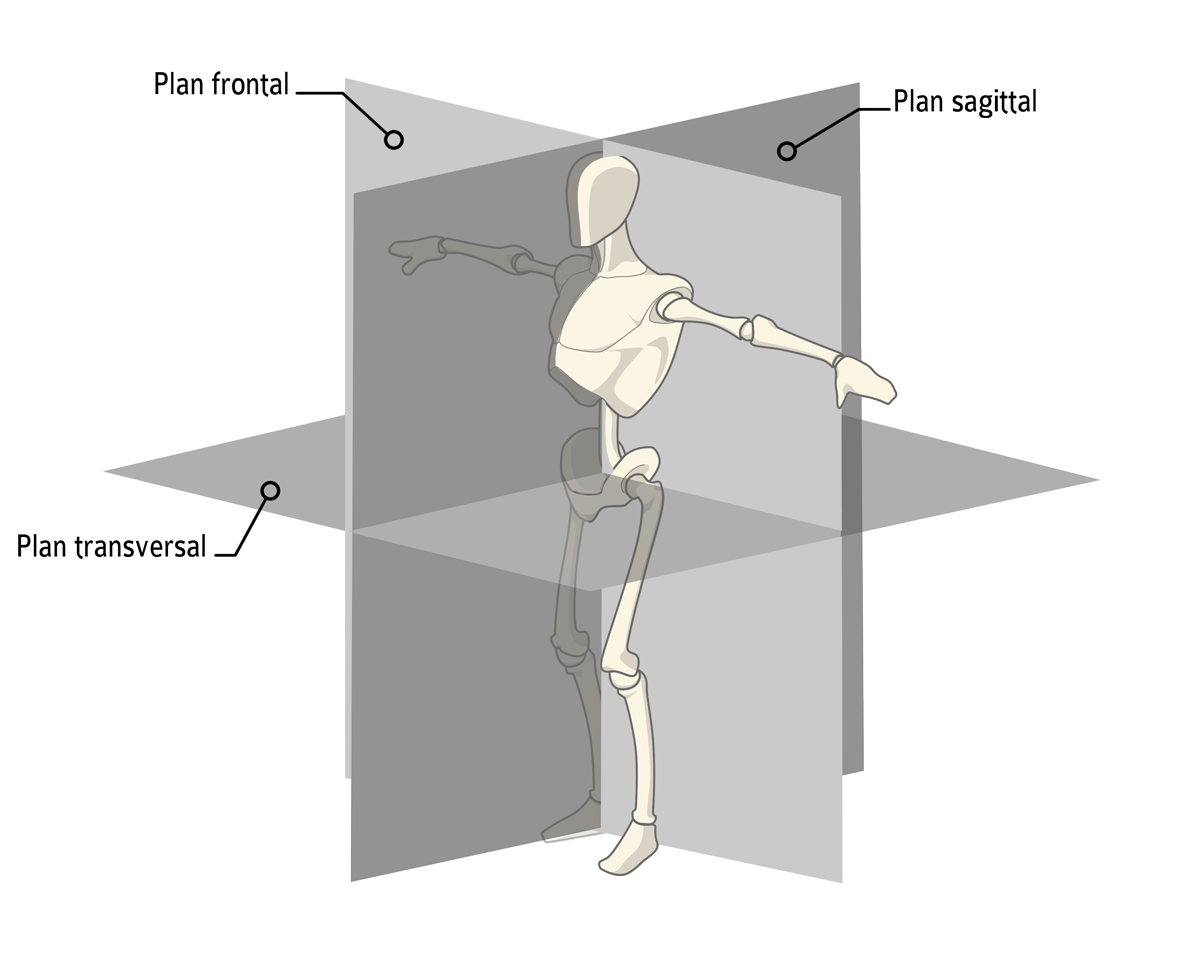

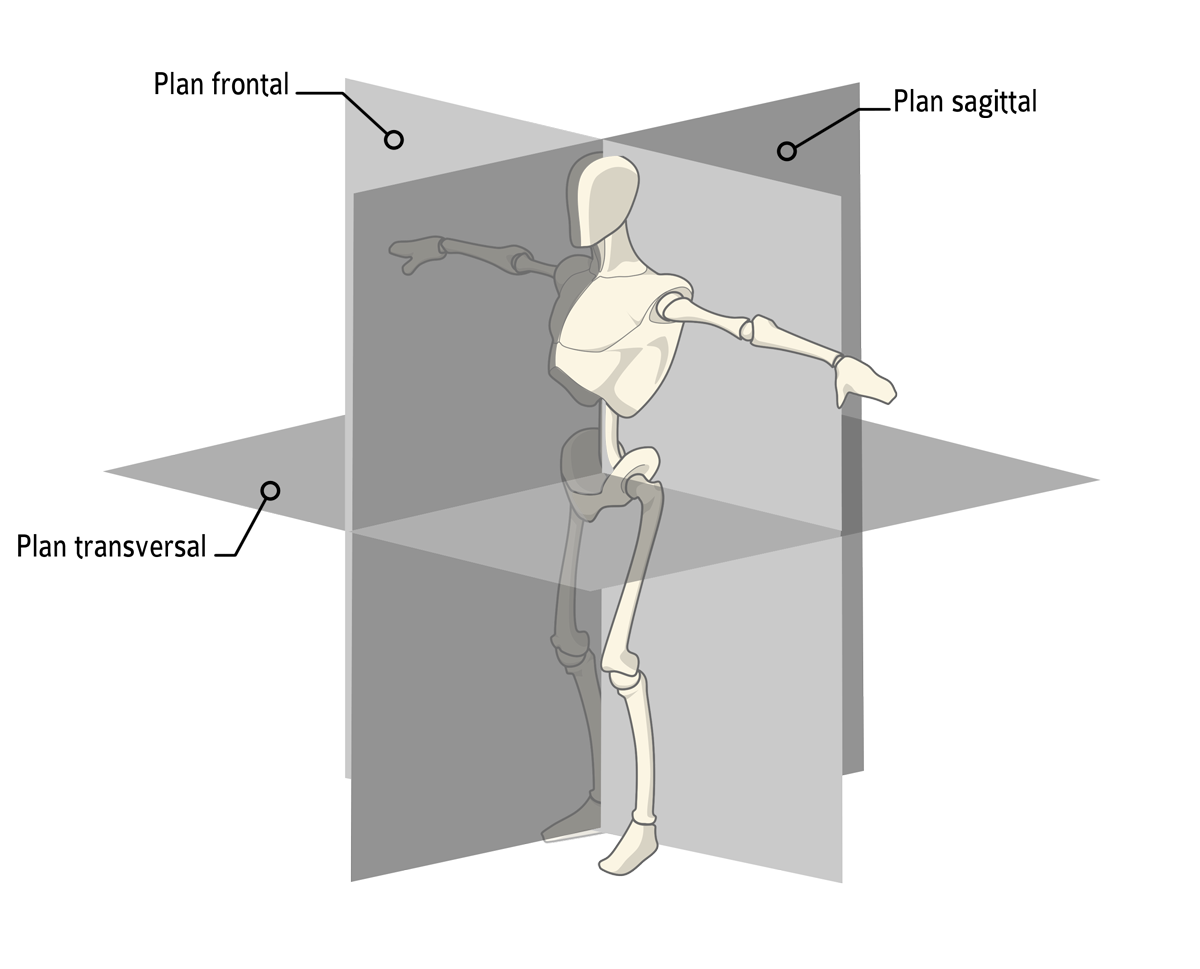

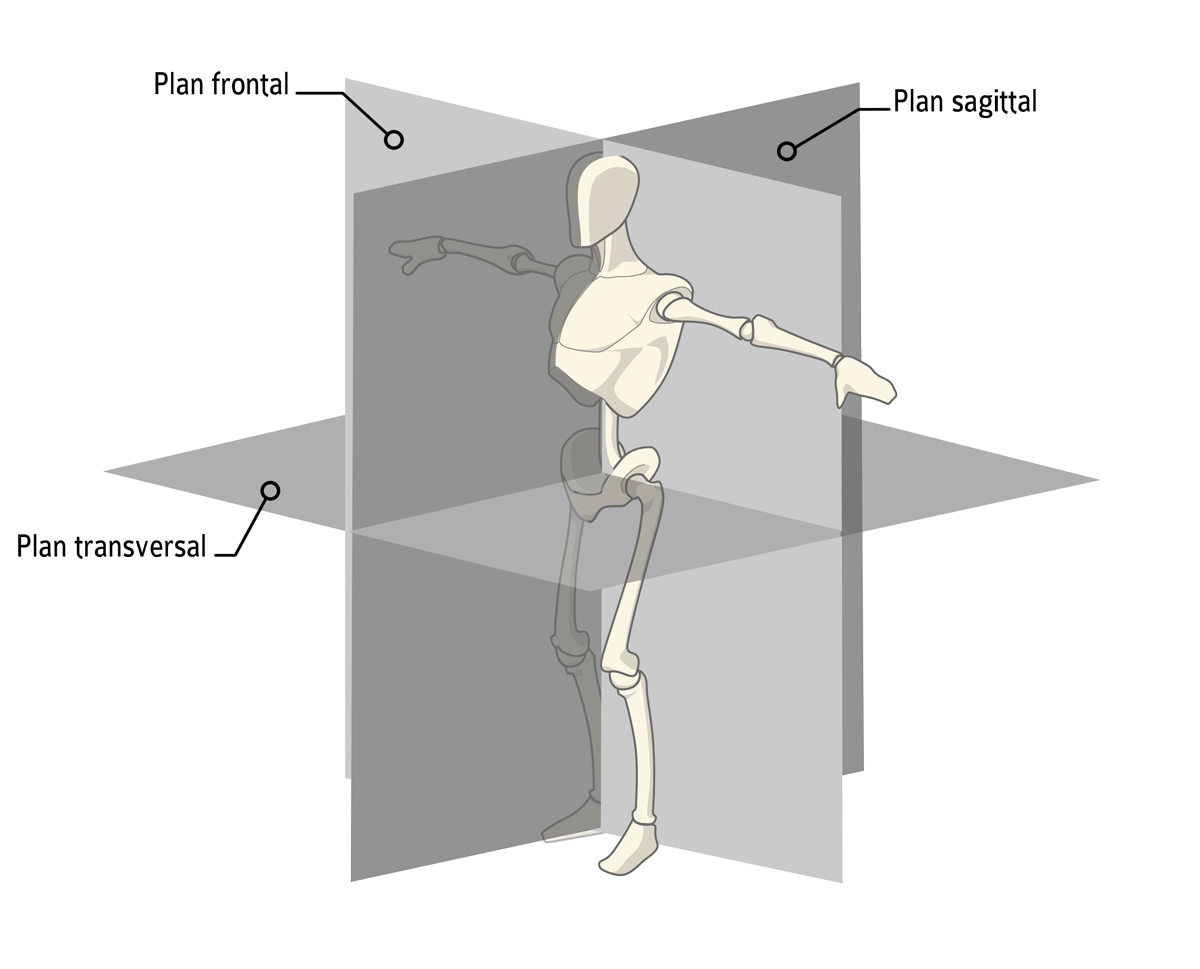

Le plan sagittal

C'est un plan qui divise le corps en parties gauche et droite.

Dans ce plan s’effectuent les mouvements de

flexion

extension

Le plan frontal

C'est un plan qui divise le corps en parties antérieure et postérieure.

Dans ce plan se font les mouvements :

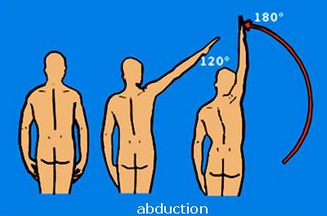

abduction

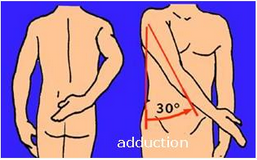

adduction

inclinaison latérale

Le plan transversal ou horizontal

C'est un plan qui divise le corps en parties supérieure et inférieure

Dans ce plan se font les mouvements:

rotation

prono-supination.

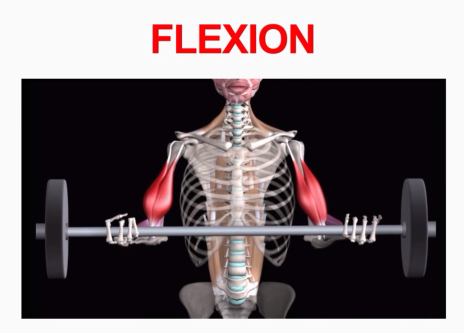

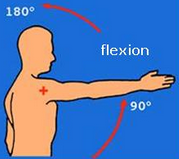

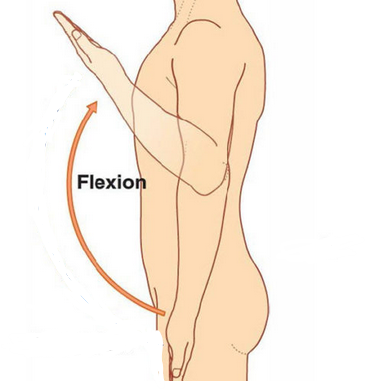

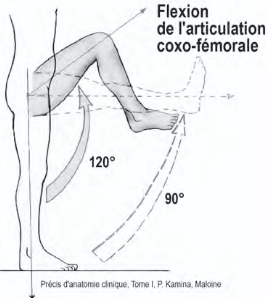

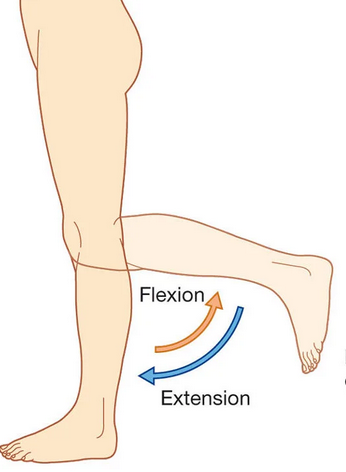

Flexion

Mouvement au cours duquel l’angle que forment deux segments se ferme

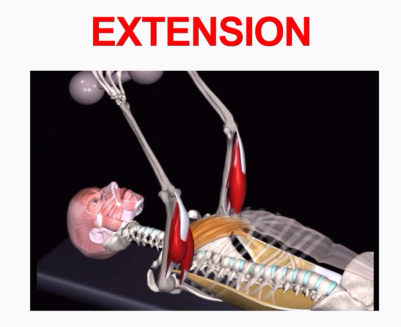

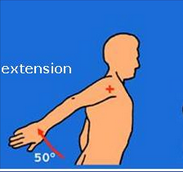

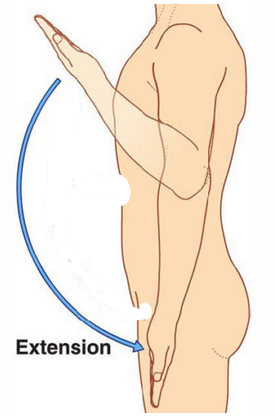

Extension

Mouvement au cours duquel l’angle que forment deux segments s’ouvre

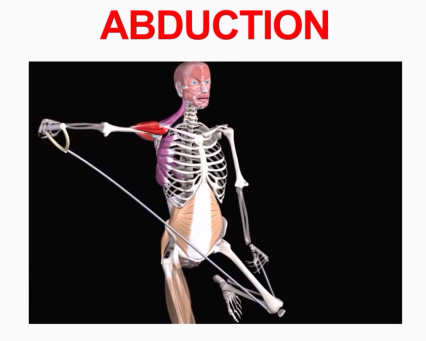

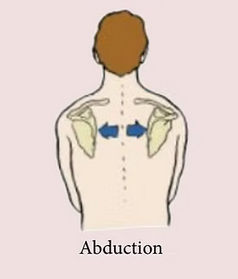

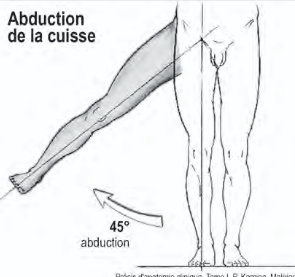

Abduction

Mouvement qui écarte un segment de l’axe médian

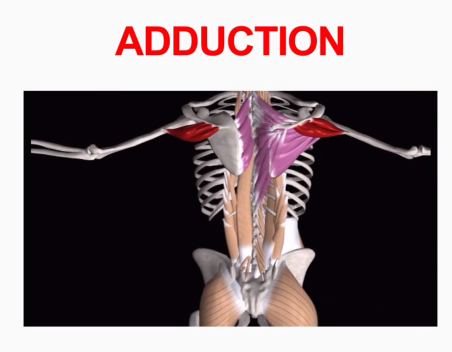

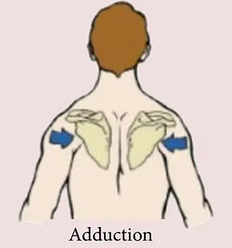

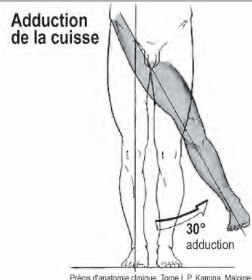

Adduction

Mouvement qui rapproche un segment de l’axe médian

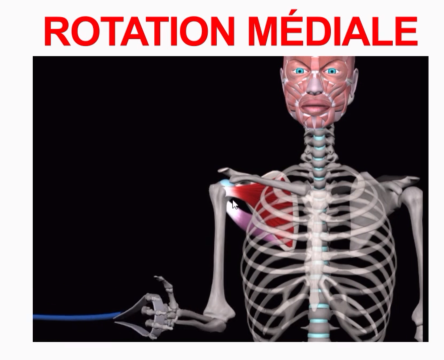

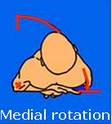

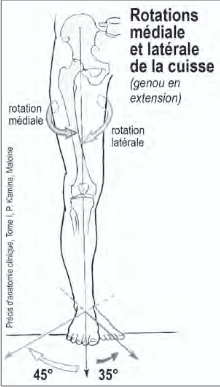

Rotation médiale ou endorotation

Mouvement de rotation vers l’axe médial ou médian

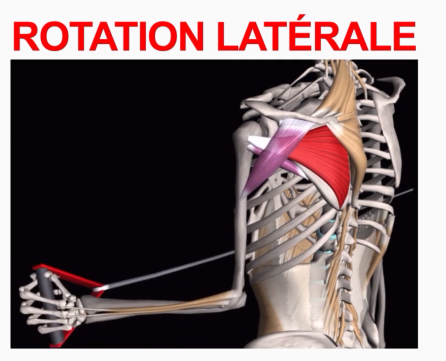

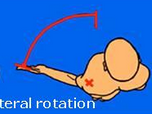

Rotation latérale ou exorotation

Mouvement de rotation vers l’extérieur

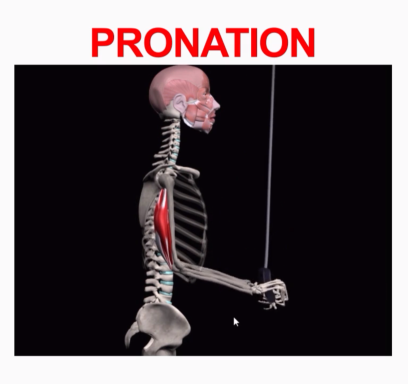

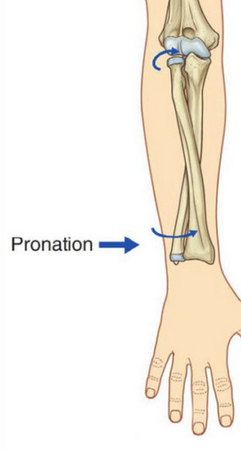

Pronation

La paume de la main vers le sol

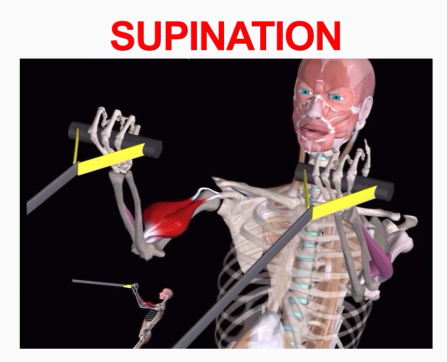

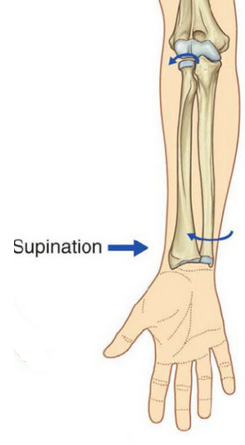

Supination

La paume de la main vers le ciel

Inversion

La plante du pied se porte vers l’intérieur, vers le plan médian (supination)

Éversion

La plante du pied se porte vers l’extérieur (pronation)

Supérieur

vers la tête ou vers le haut d’une structure ou du corps

Exemple : la tête est supérieur par rapport à l’abdomen

Inférieur

à l’opposé de la tête ou vers le bas

Exemple : L’ombilic est inférieur par rapport au menton

Antérieur (ventral)

vers l’avant ou à l’avant du corps

Exemple : Le sternum est antérieur par rapport à la colonne vertébrale

Postérieur (dorsal)

vers le dos ou au dos du corps

Exemple : Le cœur est postérieur par rapport au sternum

Médian ou médial

vers ou sur le plan médian du corps ; sur la face interne de

Exemple : Le cœur est médial par rapport au bras

Latéral

opposé au plan médian ; sur la face externe de

Exemple : Les bras sont latéraux par rapport au cœur

Intermédiaire ou moyen

entre une structure plus médiane et une structure plus latérale

Exemple : La clavicule est intermédiaire par rapport au sternum et à l’épaule

Proximal

plus près de l’origine d’une structure ou du point d’attache

Exemple : Le coude est proximal par rapport au poignet

Distal

plus éloigné de l’origine d’une structure ou du point d’attache

Exemple : Le genou est distal par rapport à la cuisse

Superficiel

près de la surface ou à la surface du corps

Exemple : La peau est superficielle par rapport aux muscles squelettiques

Profond

loin de la surface du corps, plus interne

Exemple : Les poumons sont profonds par rapport à la peau

Rôle des os

206 os

Soutien

Protection

Mouvement

Stockage des minéraux

Formation des globules sanguines

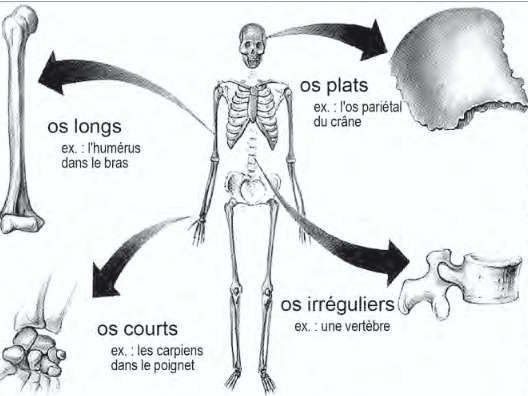

La classification des os

Les os courts : plus ou moins cubiques, contiennent surtout de l’os spongieux

Les os plats : minces, aplatis, en général courbés

Les os irréguliers : formes complexes et comportent de l’os spongieux recouvert de fines couches d’os compact

Les os longs : plus longs que larges, un os long comporte un corps, la diaphyse, et deux extrémités, les épiphyses

La classification des articulations

Les articulations fibreuse (immobiles) : ne permettent pas de mouvement, comme les sutures du crâne

Les articulations cartilagineuse (semi-mobiles) : permettent un mouvement limité, comme celles de la colonne vertébrale

Les articulations synoviales (mobiles) : permettent un champ de mouvement large, comme les épaules et les hanches.

La classification fonctionnelle

Les articulations immobiles, les synarthroses (syn. = préposition qui indique l’union, avec)

ex. : sutures crâniennes.

Les articulations semi-mobiles, les amphiarthroses (amphi = autour, qui tient des deux)

ex. : symphyse pubienne.

Les articulations mobiles, les diarthroses : (di = deux fois, par)

ex. : épaules, hanches…

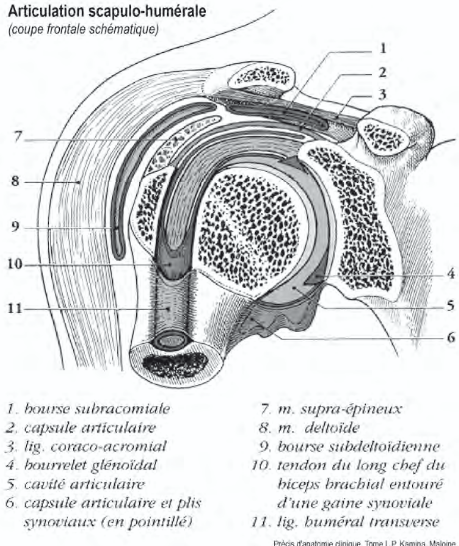

Structure générale d’une articulation synoviale

Les surfaces articulaires

Le cartilages articulaires

La cavité articulaire

La capsule articulaire

Les ligaments

Éléments annexes : ménisques, fibrocartilages

Les cinq articulations de l’épaule

Vraies articulations

l’articulation sterno-costo-claviculaire

l’articulation acromio-claviculaire

l’articulation scapulo-humérale ou gléno-humérale

Fausses articulations

l’articulation sous-deltoïdienne

l’articulation scapulo-thoracique

Les os en présences du complexe articulaire de l’épaule

La clavicule : est un os long de la ceinture scapulaire

La scapula : est un os plat et dorsal de la ceinture scapulaire

L’humérus : est l’os du bras. C’est un os long qui s’articule avec la scapula en haut, le radius et l’ulna en bas.

L’articulation scapulo-humérale

Les surfaces articulaires :

La tête de l’humérus, tiers de

sphère de 30 mm de rayon,

encroûtée de cartilage.

La cavité glénoïdale, ovalaire, peu

profonde à grosse extrémité

inférieure, encroûtée de cartilage

La capsule articulaire : elle est lâche et fragile

Les ligaments : ils viennent renforcer la capsule

L’abduction de la scapulo-humérale

• le supra-épineux

• le deltoïde, faisceau moyen

• le trapèze, faisceau supérieur

• le dentelé antérieur

L’adduction de la scapulo-humérale

le grand dorsal

le grand pectoral

le grand rond

L’antépulsion, flexion ou antéversion de la scapulo-humérale

faisceau antérieur du deltoïde

le coraco-brachial

faisceau supérieur du grand pectoral

La rétropulsion, extension ou rétroversion

Le grand rond

Le grand dorsal

Le deltoïde faisceau postérieur

La longue portion du triceps

La rotation médiale ou endorotation

le grand dorsal

le grand rond

le grand pectoral

le subscapulaire ou sous-scapulaire

le deltoïde antérieur

La rotation latérale ou exorotation de la scapulo-humérale

le petit rond

l’infra-épineux

le deltoïde postérieur

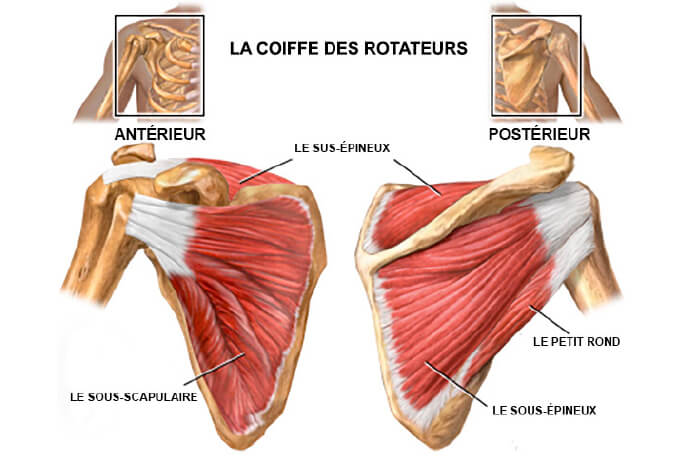

La coiffe des rotateurs

• le subscapulaire ou sous-scapulaire

• le long biceps

• le supra-épineux

• l’infra-épineux

• le petit rond

Abduction de la scapula de l’articulation scapulo-thoracique

le dentelé antérieur

accessoirement le petit et le grand pectoral

Adduction de la scapula de l’articulation scapulo-thoracique

• le trapèze, faisceau moyen

• le petit et grand rhomboïde

• le grand dorsal

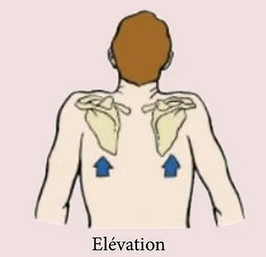

Élévation de la scapula de l’articulation scapulo-thoracique

• le trapèze, faisceau supérieur

• l’élévateur de la scapula

• le petit rhomboïde

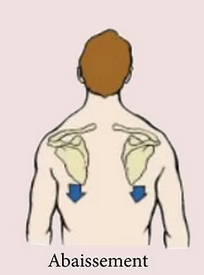

Abaissement de la scapula de l’articulation scapulo-thoracique

• le trapèze, faisceau inférieur

• le dentelé antérieur

• le grand dorsal

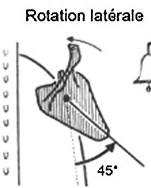

Rotation ou sonnette latérale de la scapula de l’articulation scapulo-thoracique

le dentelé antérieur, faisceau inférieur

le trapèze, faisceau supérieur

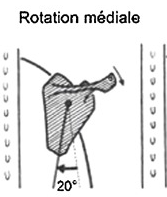

Rotation ou sonnette médiale de la scapula

• le petit rhomboïde

• le grand rhomboïde

• le petit pectoral

Le coude

Articulation complexe,elle est composée de trois articulations synoviales :

• l’articulation huméro-ulnaire

• l’articulation huméro-radiale

• l’articulation radio-ulnaire supérieure

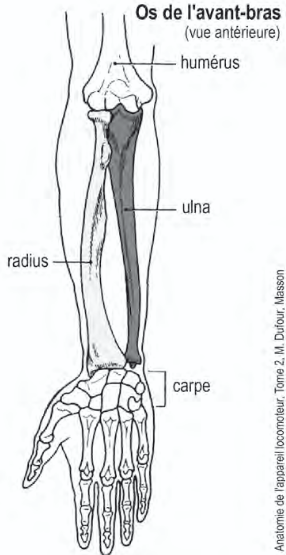

Les os en présence de l’articulation du coude

L’épiphyse distale de l’humérus

Le radius

L’ulna

La flexion du coude

le biceps

le brachial

le brachio-radial

le rond pronateur

L’extension du coude

le triceps brachial

l’anoncé

La pronation du coude

le rond pronateur

le carré pronateur

La supination du coude

• le biceps brachial

• le supinateur

• le brachio-radial

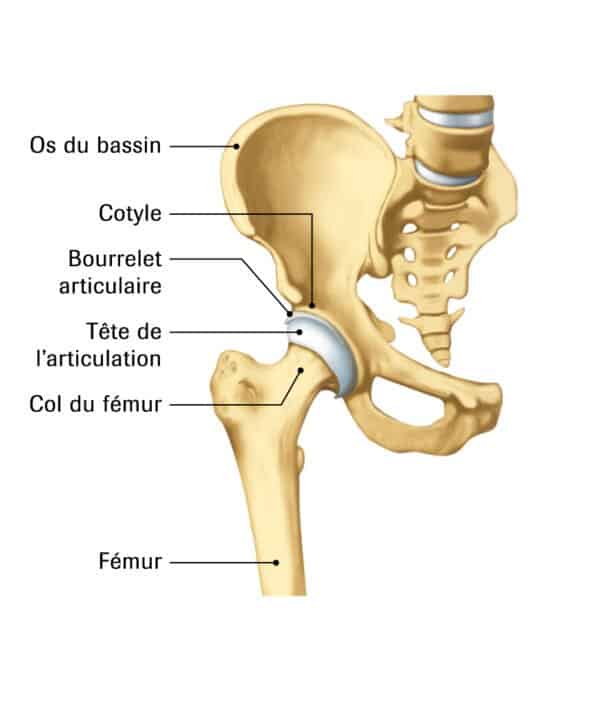

L’articulation coxo-fémorale

L’articulation de la hanche se localise dans la région du bassin ou ceinture pelvienne, qui comprend :

• les deux os coxaux - ou os iliaques - droit et gauche,

latéralement,

• le sacrum, placé en position médiane entre les deux

os coxaux.

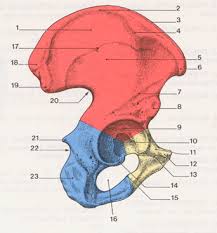

L’os coxal ou os iliaque

l’os coxal est l’os de la hanche

Il est formé de trois parties :

l’ilium, supérieure

l’ischum, inféro-postérieure

le pubis, inféro-antérieure

Les os en présences de l’articulation coxo-fémorale

l’os coxal

le fémur

Abduction de l’articulation coxo-fémorale

• le tenseur du fascia lata

• le petit fessier

• le moyen fessier

• le piriforme

Adduction de l’articulation coxo-fémorale

• le pectiné

• le long adducteur

• le court adducteur

• le grand adducteur

• le gracile

• le carré fémoral

Flexion de l’articulation coxo-fémorale

• l’iliopsoas

• le droit du fémur

• le tenseur du fascia lata

• le sartorius

Extension de l’articulation coxo-fémorale

• le grand fessier,

• les muscles ischio-jambiers

(semi-tendineux, semi-membraneux et biceps fémoral)

Rotation médiale et latérale de l’articulation coxo-fémorale

Rotation latérale. Son amplitude est de 45º

• les muscles pelvi-trochantériens

• l’iliopsoas

• le grand fessier

Rotation médiale. Son amplitude est moindre, de l’ordre de 35º

• moyen fessier

• petit fessier

• tenseur du fascia lata

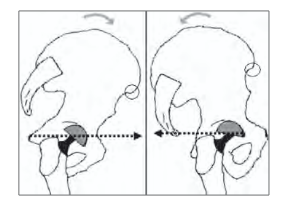

L’antéversion et la rétroversion du bassin

Muscles de la rétroversion :

• transverse

• obliques

• grand droit

• semi tendineux

• semi membraneux

• biceps fémoral

• grand fessier

Muscles de l’antéversion :

• spinaux lombaires

• droit fémoral

• iliopsoas

• sartorius

• tenseur du fascia lata

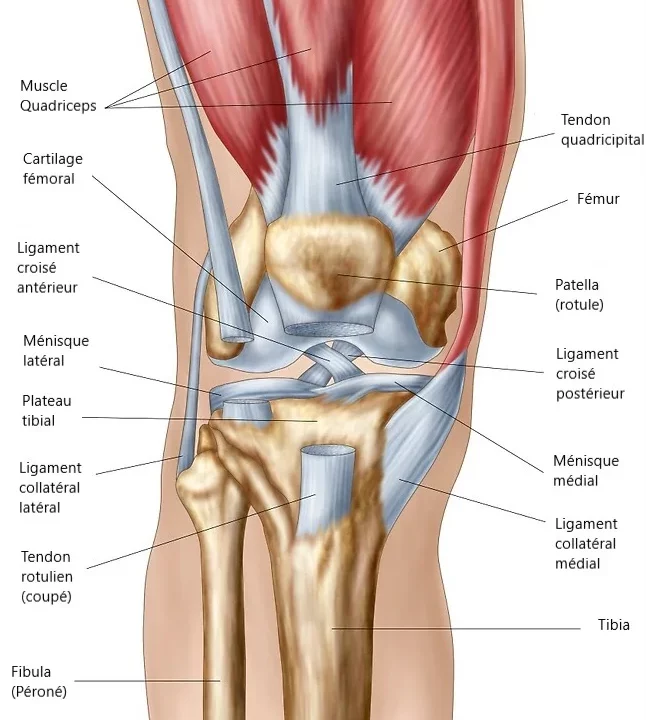

L’articulation du genou

C’est une articulation à deux degrés de liberté

Composée de deux articulations :

• L’articulation fémoro-tibiale

• L’articulation fémoro-patellaire

Les os en présence de l’articulation du genou

le fémur

le tibia

la patella

Le système ligamentaire de l’articulation du genou

Le ligament collatéral fibulaire

Le quadriceps

Le tenseur du fascia lata

Le ligament collatéral tibial

Le quadriceps

Le satorius

Le gracile

Le semi-tendineux

Les ligaments croisés

Les ligaments croisés assurent la stabilité antéro-postérieure du genou

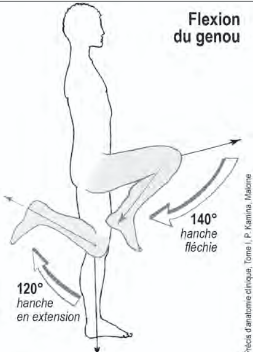

La flexion du genou

• les ischio-jambiers

• le gracile

• le sartorius

• le gastrocnémien (chefs latéral et médial)

L’extension du genou

• le quadriceps fémoral

(droit fémoral*, vaste latéral, vaste médial, vaste intermédiaire)

• le tenseur du fascia lata

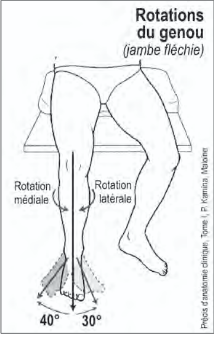

Rotation du genou

Rotations actives du genou

Rotation latérale de 40º, dont le muscle moteur est le biceps fémoral.

Rotation médiale de 30º, dont les muscles moteurs sont les muscles de la patte d’oie

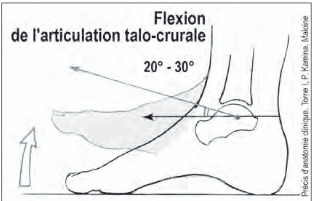

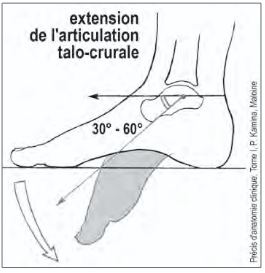

L’articulation de la cheville

Elle unit le tibia et la fibula au talus.

C’est une articulation à un degré de liberté.

Les os en présence de l’articulation de la cheville

la fibula

le talus

La flexion de la cheville ou extension dorsale de la cheville

• le tibial antérieur

• le long extenseur des orteils

• le long extenseur de l’hallux

L’extension de la cheville ou flexion plantaire de la cheville

• le triceps sural (dont les trois chefs sont les gastrocnémiens, médial et latéral, et le soléaire)

• le tibial postérieur

• le long fléchisseur de l’hallux

• le long fléchisseur des orteils

• le long et le court fibulaire

La colonne vertébrale ou rachis

La colonne vertébrale, ou rachis, est une chaîne osseuse articulée et d’une grande flexibilité.

Les vertèbres

• 7 vertèbres cervicales, qui représentent les plus petites vertèbres. Les deux premières vertèbres cervicales sont différentes des cinq autres

• 12 vertèbres thoraciques

• 5 vertèbres lombaires

• 5 vertèbres sacrées soudées

• 4 vertèbres coccygiennes soudées

La flexion de la colonne vertébrale

• Les abdominaux :

– le grand droit de l’abdomen

– l’oblique externe

– l’oblique interne

– le transverse

• L’iliopsoas

L’extension de la colonne vertébrale

• les multifides

• l’épineux

• le longissimus

• l’iliocostal

L’inclinaison latérale de la colonne vertébrale

• l’épineux

• le longissimus

• l’iliocostal

• le carré des lombes

• l’oblique externe

• l’oblique interne

La cage thoracique

• en arrière, les 12 vertèbres thoraciques

• latéralement, les 12 paires de côtes

• en avant, le sternum et les cartilages costaux

• en bas , elle est fermée par le muscle diaphragme

Les articulations de la cage thoracique

• L’articulation costo-vertébrale

• L’articulation costo-transversaire

• L’articulation sterno-costale

L’inspiration au repos

• les intercostaux externes

• le diaphragme

L’inspiration à l’effort

• les intercostaux externes

• le diaphragme

• le dentelé antérieur

• le petit pectoral

• le dentelé postérieur-supérieur

L’expiration à l’effort

(Relâchement des muscles inspiratoires.)

• Les intercostaux internes

• Les muscles abdominaux :

– le grand droit de l’abdomen – l’oblique externe

– l’oblique interne – accessoirement le transverse

• Le carré des lombes

• Le dentelé postérieur inférieur

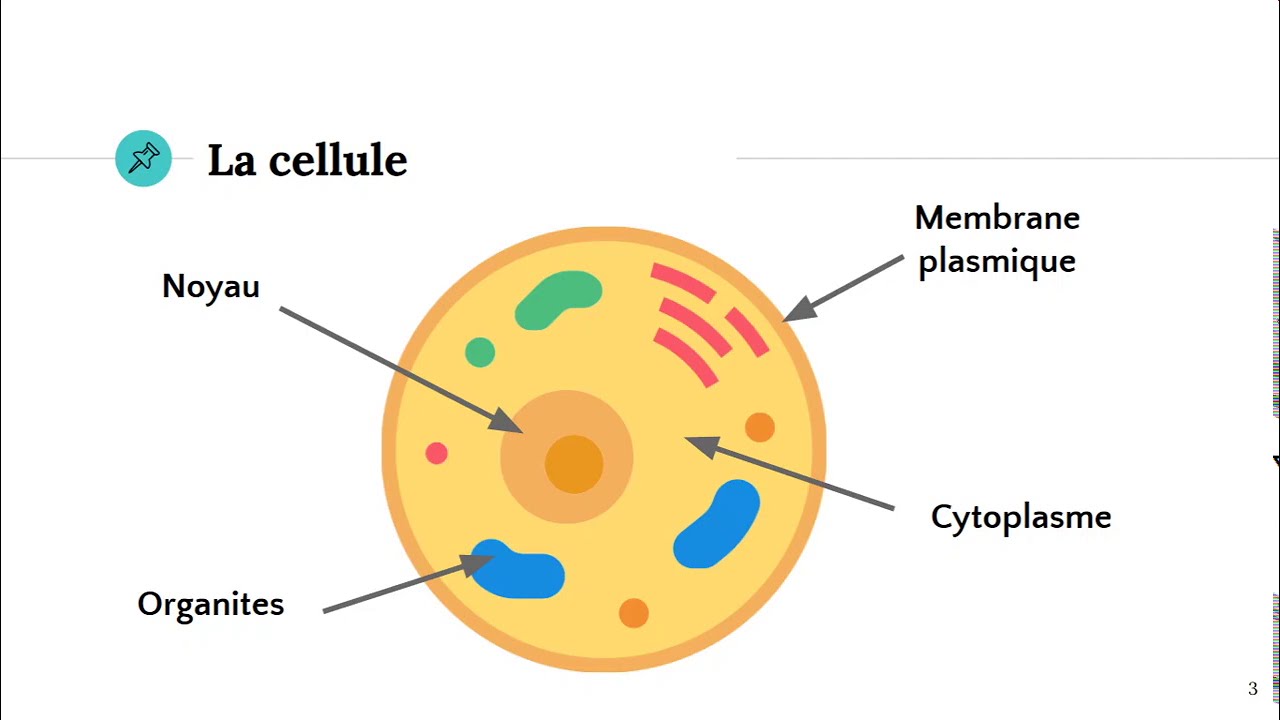

La cellule

L’organisme est composé de millions de millions de cellules

• La membrane plasmatique qui la définit et l’isole du milieu extérieur (milieu extra-cellulaire)

• Le cytoplasme (milieu intracellulaire) dans lequel baignent des organites

(structures participant aux fonctions de la cellule)

• Le noyau, qui contrôle les activités cellulaires

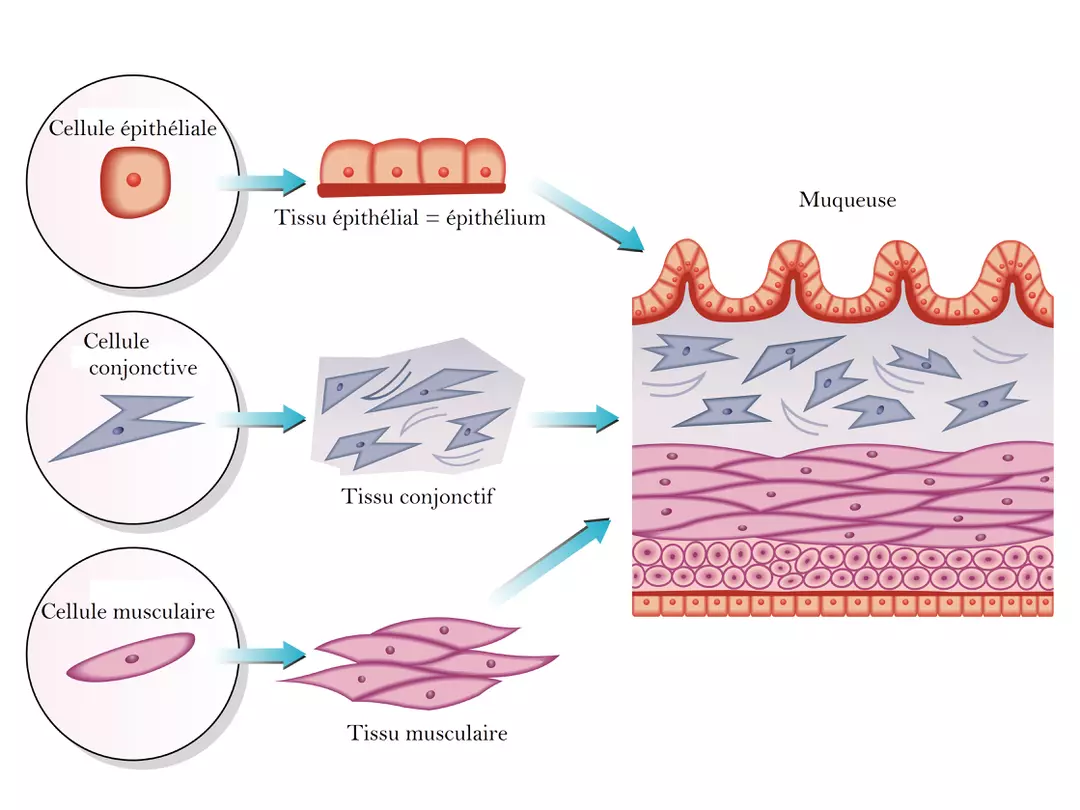

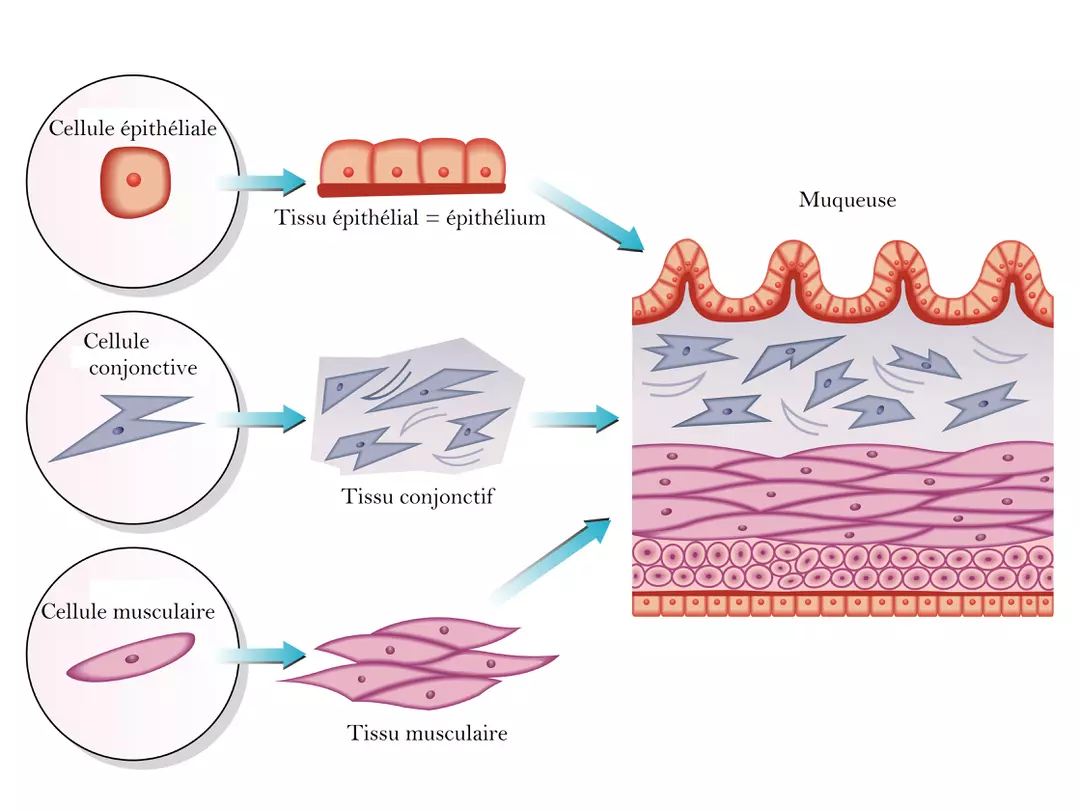

Cellules épithéliales

Elles ont une fonction de protection ou de sécrétion

Cellules conjonctives

Elles entrent dans la constitution des tissus conjonctifs, qui ont un rôle de remplissage ou de soutien

Cellules musculaires

• Cellule musculaire lisse : les muscles lisses fonctionnent en dehors du contrôle de la volonté

• Cellule musculaire striée : les muscles striés sont contrôlés par la volonté

• Cellule musculaire cardiaque : le myocarde ou muscle cardiaque est constitué de cellules musculaires striées d’un type particulier

Cellules sanguines

Globules rouges

Globules blancs

Plaquettes

Cellules nerveuses

elle sert principalement à propager de l’information sur de grandes distances

Le système nerveux

• Tout ce qui va de la périphérie vers le centre est sensitif.

• Tout ce qui va du centre vers la périphérie est moteur.

Organisation du système nerveux

Le système nerveux est composé de 2 parties :

• le système nerveux central (SNC),

• le système nerveux périphérique (SNP)

Le système nerveux central (SNC)

Le système nerveux central est constitué de l’encéphale et de la moelle épinière.

Le système nerveux périphérique (SNP)

Ils sont représentés par :

• Les nerfs crâniens

(12 paires qui émergent de l’encéphale)

• Les nerfs rachidiens

(31 paires qui émergent de la moelle épinière et innervent toutes les parties du corps)

Composition du SNP

Le système nerveux autonome ou végétatif :

Inconscient, il échappe à notre contrôle et volonté

Propagation des informations provenant du SNC vers :

• les muscles lisses

• le coeur

• les glandes

Le système nerveux somatique :

Volontaire, conscient

Sous-système du système nerveux autonome ou végétatif

• le système nerveux sympathique correspondant à la mise en état d’alerte de l’organisme

• le système nerveux parasympathique régule les fonctions habituelles de l’organisme et pourvoit à l’économie d’énergie

Les structures de base du système nerveux

Le tissu nerveux est composé de 2 types de cellules :

• les neurones

Les neurones ou cellules nerveuses, représentent « l’unité fonctionnelle » du système nerveux.

• les gliocytes ou cellules gliales (aussi appelés névroglie)

Elles servent de soutien, de « liant » aux neurones et uniques dans les mécanismes du système nerveux et la transmission des influx nerveux

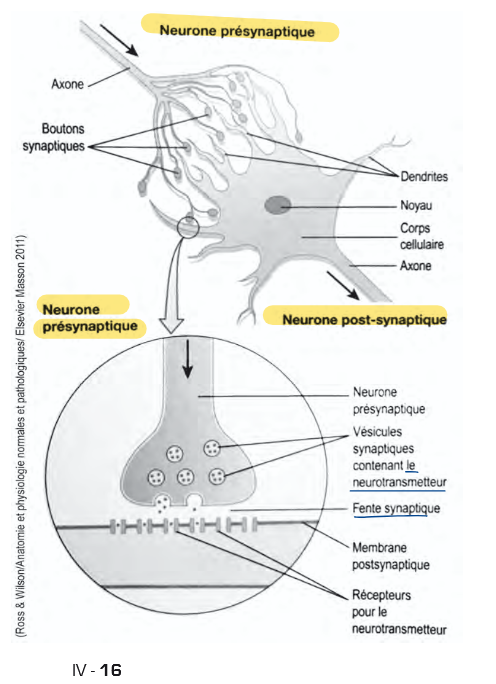

Les neurones

représentent « l’unité fonctionnelle » du système nerveux

les cellules principales du cerveau. Les cellules nerveuses sont également présentes hors du cerveau

qui contrôlent les muscles squelettiques, et ceux des fonctions internes

La propagation de l’influx nerveux

Cette propagation est « unidirectionnelle » et va des dendrites vers le corps cellulaire, l’axone, l’arborisation terminale et le bouton terminal (également appelé bouton synaptique)

Les dendrites

Le corps cellulaire (ou soma)

L’axone

Bouton terminal ou bouton synaptique

La synapse

Composition la synapse

• l’élément pré-synaptique

• la fente ou espace synaptique

• l’élément post-synaptique

Notion de neurotransmetteur

Substance chimique fabriquée par l’organisme et permettant aux cellules nerveuses (neurones) de transmettre l’influx nerveux (message), entre elles ou entre un neurone et une autre variété de cellules de l’organisme (muscles, glandes)

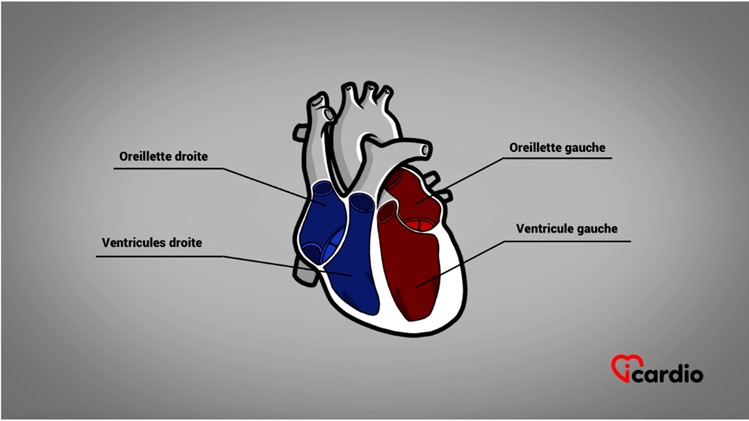

Les cavités cardiaques

Deux oreillettes, droite et gauche : le point d’arrivée du sang provenant de l’organisme et sont les cavités supérieures

Deux ventricules, droite et gauche : le point de départ du sang vers l’organisme et représentent les cavités inférieures

Le côté droit du cœur

L’oreillette droite reçoit le sang veineux appauvri en oxygène via les veines caves supérieure et inférieure.

Elle le propulse vers le ventricule droit.

À la contraction du ventricule droit, le sang pauvre en O₂ est éjecté dans l’artère pulmonaire.

L’artère pulmonaire transporte ce sang aux poumons pour éliminer le CO₂ et le réoxygéner.

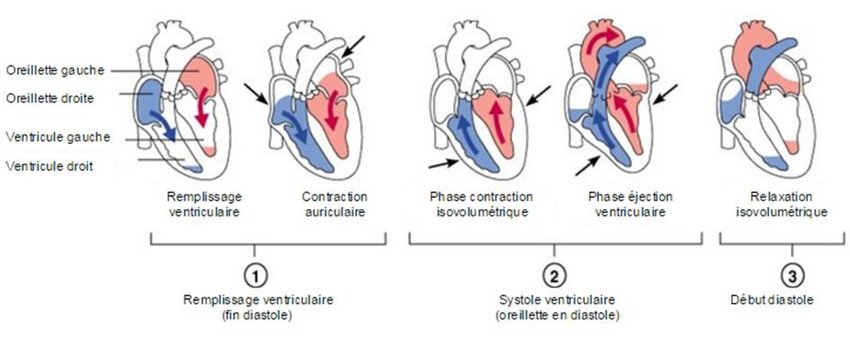

La systole

phase de contraction du muscle cardiaque, qui éjecte le sang hors des ventricules