Humanbio - Reichen und Schmecken

1/103

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |

|---|

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

104 Terms

Chemorezeption

Aufnahme von chemischen Reizen → können von allen Organismen wahrgenommen werden + für manche Organismen Hauptinformationsquelle

Chemische Signalgebung - Umwelt und Organismus

Chemische Reize, die z.B. zur Orientierung oder Gefahrenerkennung dienen

Chemische Signalgebung - innerhalb des Organismus

intraorganisch, Hormone

Chemische Signalgebung - Organismus und Organismus

interorganismisch, Semiochemikalien (gr. Semeon = Signal, Zeichen)

Chemische Signalgebung - interspezifisch

Allelochemikalien

Kairomone

Allomone

Synomone

Chemische Signalgebung - intraspezifisch

Duftmoleküle und Pheromone

Nutzen bei Kairomonen

für Empfänger

Nutzen bei Allomonen

für Sender

Allomone - Beispiele (2)

Lockstoffe → Attraktantien

Abwehrstoffe → Repellentien

→ Fleischfressende Pflanzen locken Insekten an

→ Spinne imitiert Sexuallockstoff um Beute anzulocken

Nutzen bei Synomonen

für Sender und Empfänger

Synomone - Beispiel

Blütenduft für Bestäuber

Nahsinn

Schmecken → Quelle muss im Mund/ in unmittelbarer Nähe sein

→ Stoffe müssen in Wasser gelöst sein -> an Geschmacksrezeptoren gelangen

Fernsinn

Riechen → Quelle kann weit weg sein -> sogar Kilometer weit weg

→ Wir nehmen flüchtige Stoffe aus der Luft oder aus dem Wasser wahr

Olfaktorisches Organ

= Riechepithel und Riechkolben

Riechkolben - latein

Bulbus olfactorius

Olfaktorisches Organ - Ablauf

1. Hirnnerv (Nervus olfactorius) -> Primäre Riechrinde (Teil des Telencephalon/ kleiner Bereich der Großhirnrinde) -> Wahrnehmung von Duftmolekülen

Vomeronasales Organ

= Jacobsons-Organ

Vomeronasales Organ - Ablauf

0. Hirnnerv (Nervus terminalis, Nervus vomeronasalis) -> akzessorischen Bulbus (Gebiet in der Nähe vom Riechkolben) -> limbisches System -> Wahrnehmung von Pheromonen

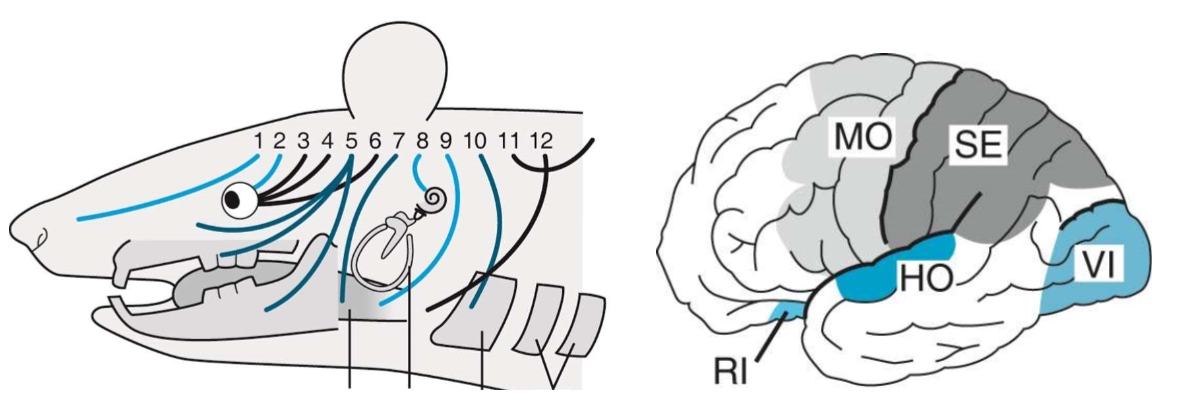

Hirnnerven - Abbildung

12 paarige Hirnnerven

Von vorne nach hinten durchgezählt (von rostral nach kaudal)

Hirnnerv

filigraner Hirnnerv, der lange übersehen wurde -> vor erstem Hirnnerv -> an Schädelbasis

Thalamus =

Tor zum Bewusstsein → welche sensorischen Informationen kommen in die Wahrnehmung → welche sind wichtig

Hirnnerv → vom Balbus zur Riechrinde - Verschaltung

Einzige sensorische Information (das Riechen), die nicht komplett über Thalamus verschaltet wird → Informationen direkt ins limbische System

Erneuerung von Riechzellen

Riechzellen sterben irgendwann ab !!!

Werden erneuert

Lebenslange Stammzellen -> nur wenige Zelltypen haben das

Bei Zellen des Hippocampus genauso

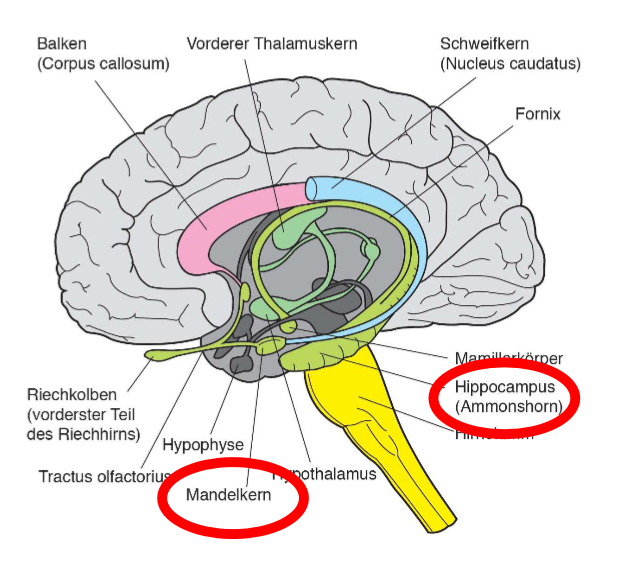

Gehirn - Abbildung

Limbisches System

Emotionen + Gedächtnis

Amygdala (Mandelkern)

im limbischen System → Emotionale Reaktionen auf verschiedene Reize

Hippocampus (Ammonshorn)

im limbischen System → Speicherung von Gedächtnisinhalten, Langzeitgedächtnis

Riechepithel - Größe

2 x 2,5 cm2

Riechepithel - Lage

oberste der drei Conchen

Auf oberster der drei Nasenmuscheln zu beiden Seiten der Nasenscheidewand

Unmittelbar unter Siebbeinplatte

Riechepithel - Zelltypen (4)

Stützzellen, Basalzellen, Riechsinneszellen, Mitralzellen

Riechzellen - Anzahl

ca. 30 Millionen

Riechzellen - Lebensdauer + Erneuerung

1 Monat + durch Basalzellen erneuert

Zilien

ragen in den Schleim

Am apikalen Ende der Riechsinneszellen

Lange Ausstülpungen der Zellmembran

primäre Sinneszellen

Sinneszellen mit eigenem Axon ohne nachgeschaltetes Neuron

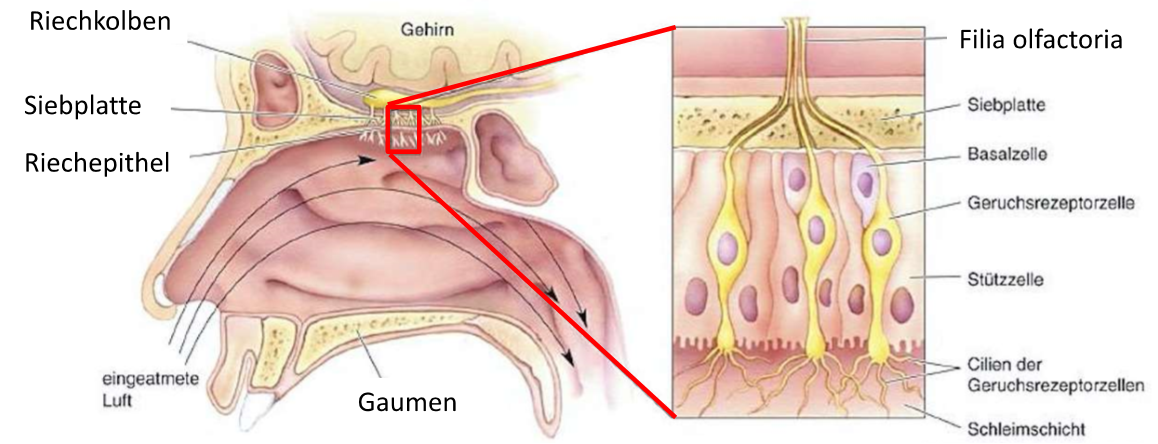

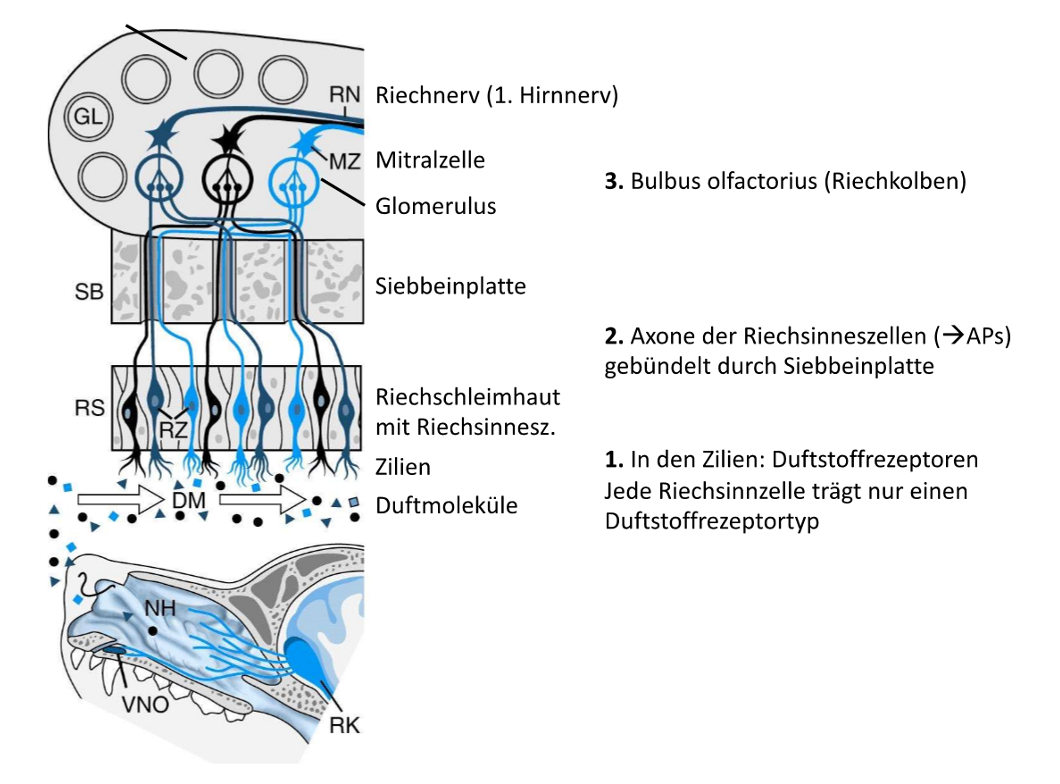

Riechen - Abbildung

Siebbeinplatte

Teil des Schädels

Durchlöcherter Knochen

Axone von Riechsinneszellen führen dadurch -> zum Riechkolben

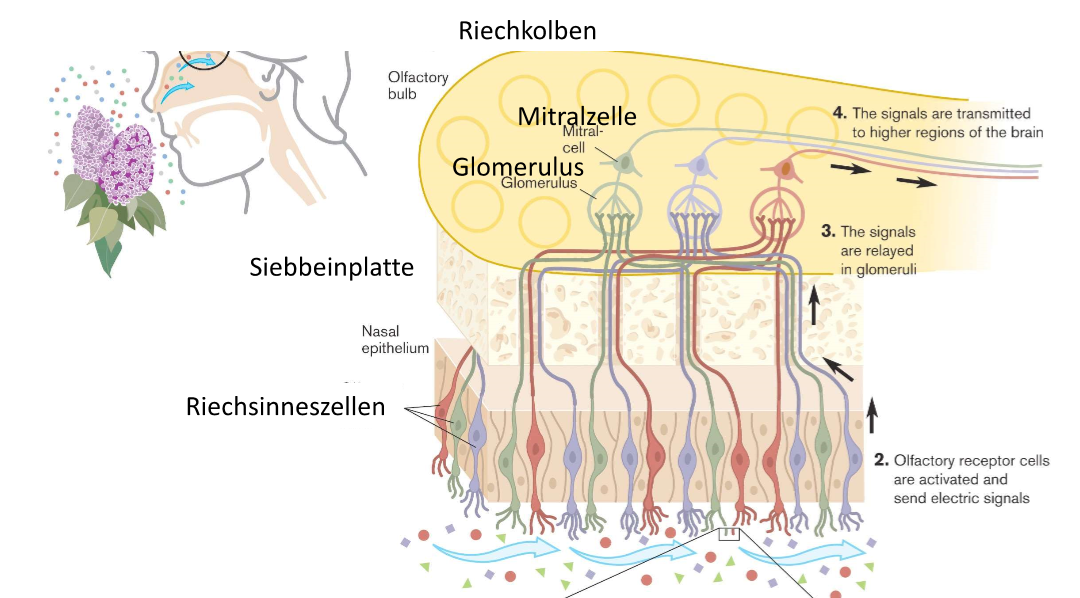

Riechen - Ablauf

Duftstoffe kommen an -> Aktionspotentiale werden ggf. ausgelöst -> Information zu Riechkolben -> Riechhirn

Riechschleimhaut - Zusammensetzung

Besteht aus verschiedenen Zellen

Riechsinneszelle/ Geruchsrezeptorzellen + Stützzellen + neue Riechsinneszellen aus Basalzellen

Zilien bis Riechkolben - Abbildung

Duftmoleküle docken an Zilien an

Axone ziehen durch Siebbeinplatte zur ersten synaptischen Verschaltung im Bulbus olfactorius

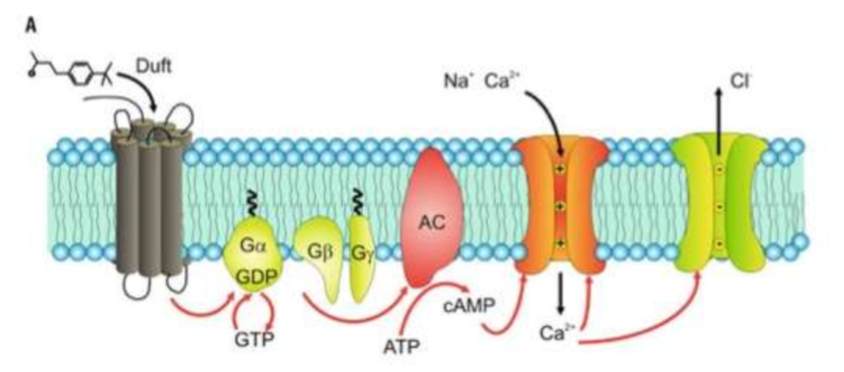

Membran der Zilien

In Membran -> Duftstoffrezeptoren

Jede Riechsinneszelle trägt nur einen Duftstoffrezeptortyp

Transduktionsprozess - Ort

Transduktionsprozess in den Zilien der Riechsinneszellen

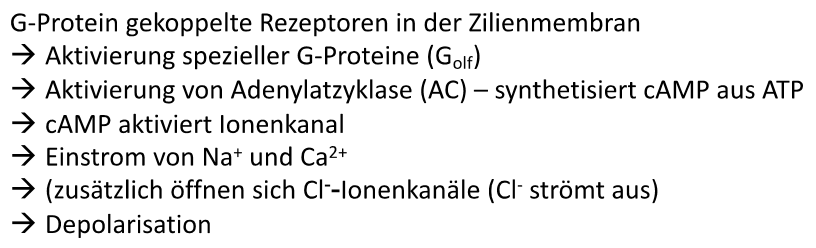

G-Protein gekoppelte Rezeptoren

Axone der Riechsinneszellen ziehen zum Bulbus olfactorius = Riechkolben

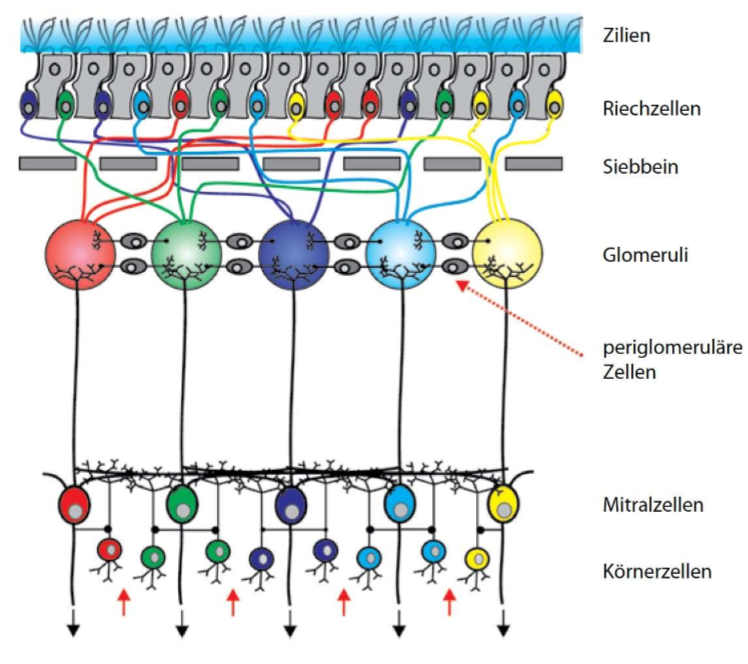

verschiedene Zellen - Abbildung

Bulbus olfactorius

Riechsinneszellen/ Duftstoffrezeptoren desselben Typs laufen im selben Glomerulus zusammen

Zellen werden jeden Monat erneuert von Basalzellen -> Basalzellen müssen richtige Ausläufer/ Axone in richtigen Glomerulus schicken

In jedem nur ein Typ von Riechsinneszellen

Basalzellen müssen sie richtig zuordnen

Glumerulus - Funktion

Synaptische Verbindungen mit Mitralzellen (einzige synaptische Schaltstelle auf dem Weg ins Gehirn)

Hohe Konvergenz: > 1.000 Axone von Riechsinneszellen projizieren auf eine Mitralzelle

Mitralzellen - Funktion

Einzige Umschaltstelle/ einziges anderes Neuron auf Weg zum Riechhirn

Schicken ihre Dendriten zum Glomerulus (Verschaltung mit Axonen -> synaptische Verbindung mit Riechsinneszellen -> über Riechnerv zum Gehirn)

30.000 Axone der Mitralzellen bilden den Riechnerv

Hemmung von benachbarten Neuronen

Periglomeruläre Zellen und Körnerzellen als Interneurone -> laterale Hemmung von benachbarten Neuronen bewirken

Hemmung von benachbarten Neuronen -> fokussieren auf einen bestimmten Geruch

G-Protein gekoppelter Rezeptor

Von letzter Woche

cAMP : Cyklisches Adenosinmonophosphat

Calcium öffnet Kanal für Chloridionen

Wenige Duftmoleküle reichen für Reaktion aus

Geruchsrezeptoren + OR-Gene Mensch - Anzahl

380 Rezeptoren → 850 OR-Gene (olfactory receptor)

Expression der Gene

ändert sich je nach physiologischen Zustand → z.B. Ovulationszyklus, Schwangerschaft → Gerüche anders wahrnehmen

Wie kommen die Geruchsstoffe an die Geruchsrezeptoren?

= Odorant Binding Proteins

In Schleim der Nasenschleimhaut

Mikrosmaten

Geruchssinn ist schlecht ausgebildet und spielt eine untergeordnete Rolle

Makrosmaten

Geruchssinn ist gut ausgebildet uns spielt eine wichtige Rolle

Riechschleimhaut - Größe

ca. 5 cm2

Riechsinneszellen - Anzahl

ca. 30 Millionen

Riechzellen Hund - Anzahl

Dackel: ca. 125 Millionen Sinneszellen

Schäferhund: ca. 250 Millionen Sinneszellen. 150 cm2

Pheromone - Funktion

intraspezifische Kommunikation → Üben auf ein anderes Individuum (Empfänger) eine physiologische bzw. das Verhalten ändernde Wirkung aus

→ Modifizieren das Sozialverhalten und sind sozial modulierbar

Pheromone

Volatile (flüchtige) Substanzen, die von einem Individuum (Sender) gebildet und in die Umwelt freigesetzt werden

Pheromone bei niederen Wirbeltieren und Wirbellosen

Können nicht immer zwischen der intraspezifischen Kommunikation dienenden Duftstoffen und Pheromonen unterscheiden

Pheromone bei Säugetieren

Unbewusst über VNO (Vomeronasales Organ) rezipiert (akzessorisches Riechorgan)

Duftstoffe bei Säugetieren

Bewusst und unbewusst über das Riechepithel/ Riechkolben wahrgenommen (primäres Riechorgan)

Pheromone beim Menschen

Stoffe sind geruchslos aber haben eine Wirkung bei Menschen mit funktionierendem VNO

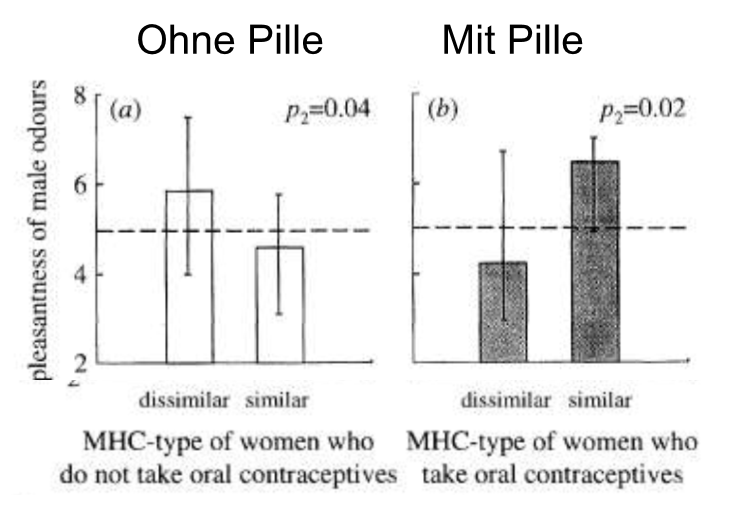

MHC

major histocampatibility complex

HLA → Name beim Menschen

humanes Leukozyten Antigen

Genetische Kompatibilitätshypothese

Wahl eines Paarungspartners mit komplementären Allelen (z.B. MHC)

Bessere immunologische Abwehr der Nachkommen

Je verschiedener → desto besser für die Nachkommen

Je verschiedener MHC-Moleküle sind, desto besser

wird von Pille beeinflusst

Geruchssinn - Erkennung von … (6)

Von Gefahren (z.B. Feuer)

Von Artgenossen

Eines Individuums (Individualgeruch)

Des Geschlechtspartners (Partnerwahl)

Des Verwandtschaftsgrads

Des sozialen Status

Geruchssinn - Funktion (6)

Erkennung von z.B. Gefahren

Finden von Nahrung

Lokalisieren von Nahrung

Heimfindevermögen

Navigation/ Orientierung

Reviermarkierung

Lokalisieren von Nahrung - Beispiel

Stereo-Riechen bei Hammerhai

Heimfindevermögen - Beispiele (2)

Aale und Lachse bei Wanderung

Navigation - Beispiel

Brieftauben

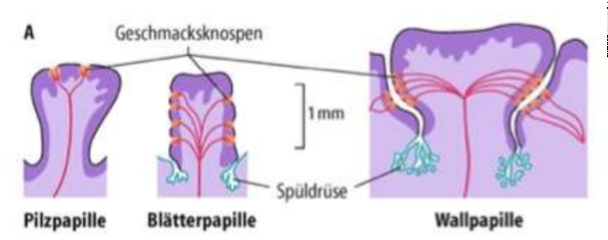

Pilzpapillen - Anzahl

200-400

Geschmacksknospen pro Pilzpapille

3-4 → über Zunge verteilt

Blätterpapillen - Anzahl

15-20

Geschmacksknospen pro Blätterpapille

ca. 50

Wallpapillen - Anzahl

7-12

Geschmacksknospen pro Wallpapille

100

Fadenpapillen - Funktion

nur taktile Funktion

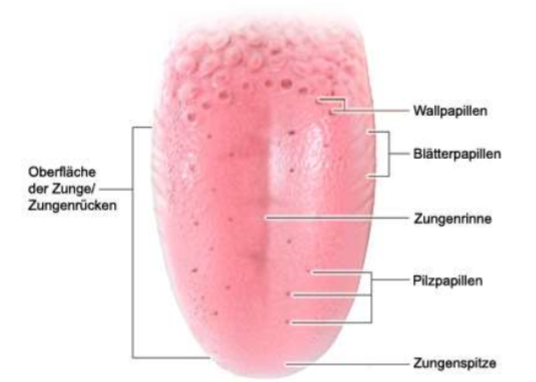

Schmecken - Papillenarten (4)

Pilzpapillen

Blätterpapillen

Wallpapillen

Fadenpapillen

Papillen - Abbildung

Geschmacksknospen bei jungen Menschen - Anzahl

ca. 9.000

Geschmacksknospen bei älterem Mensch - Anzahl

ca. 4.000

Geschmackssinneszellen pro Geschmacksknospe

ca. 50

Zunge - Abbildung

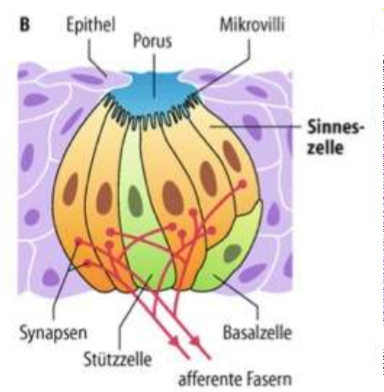

Geschmackssinneszelle - Abbildung

Mikrovilli am apikalen Ende

Geschmacksrezeptoren in der Membran der Mikrovilli

Geschmackszellen - Ursprung

aus modifizierten Epithelzellen

Geschmackszellen - Lebensdauer

10 Tage

sekundäre Sinneszellen - beteiligte Hirnnerven

Werden von drei Hirnnerven innerviert -> 7., 9., 10.

Geschmacksqualitäten (6)

süß

sauer

salzig

bitter

umami (herzhaft)

(fettig)

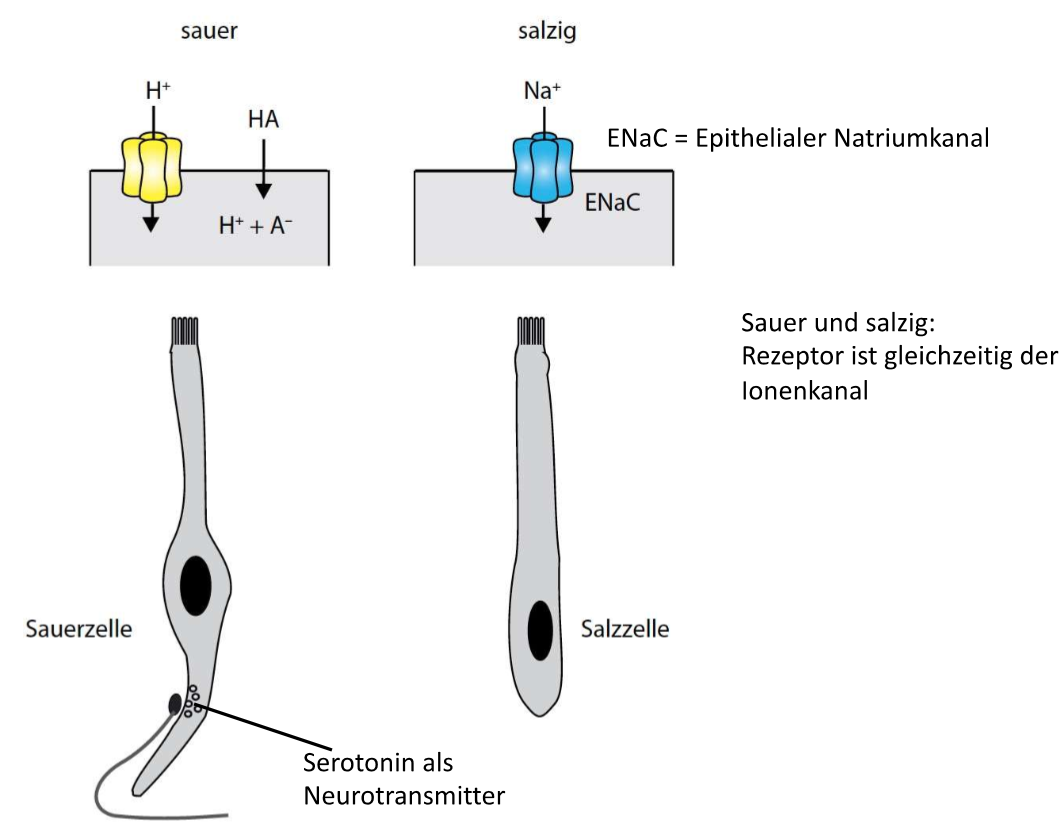

Geschmacksqualitäten Schmecken - Abbildung

sauer und salzig → Rezeptor ist gleichzeitig der Ionenkanal

Bitter - beteiligter Rezeptor

T2Rx - taste receptor type 2

umami - beteiligter Rezeptor (2)

T1R1 und T1R3

süß - beteiligter Rezeptor (2)

T1R2 und T1R3

Ionenkanal (Natrium) für bitter, süß, umami

TRPM5

bitter - Anzahl verschiedener Rezeptoren als Monomere

25 (bei Mäusen 40)

Süß/ umami - Rezeptoren Besonderheit

Jeweils 2 Rezeptoren der T1R-Genfamilie bilden ein Dimer

G-Protein gekoppelter Rezeptor beim Schmecken

G-Protein aktiviert Phospholipase C -> ... -> Natriumeinstrom (Depolarisation)

Möglicherweise dient ATP als Transmitter zwischen Geschmackssinneszellen und Nervenfasern

Dimer

Rezeptoren arbeiten zusammen

Wenn beide ausgebildet sind kann man auf süß reagieren

Geschmackssinn Katzen

Allel T1R2 defekt -> können süß nicht schmecken

Allerdings T1R3 intakt -> wichtig für umami

spezieller Bitterrezeptor

TAS2R38

TAS2R38 - Bitterrezeptor

Reagiert spezifisch auf Phentylthiocerabimid (PTC)

3 Isoformen des TAS2R38-Gens

Manche empfinden PCT extrem bitter (PAV und AAI), andere schmecken es gar nicht (AVI)

Gastrophysik

Kombination aus Gastronomie und Psychophysik → Wie nehmen wir essen wahr?

Psychophysik

Wissenschaftliche Erforschung von Wahrnehmungen basierend auf Reaktionen, die in Folge von definierten Reizen auftreten

Beispiel: Akustik - Erstellen einer Hörschwellenkurve

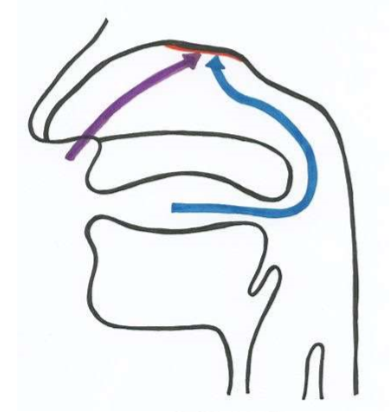

Geschmackssinn

Vieles das von uns als Geschmack wahrgenommen wird, ist eigentlich riechen über den retronasalen Weg (blau)

Eigentliches Reichen über orthonasalen Weg (lila) an das Riechepithel