Chimie bloc 3

1/162

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |

|---|

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

163 Terms

La tendance à l’énergie minimale

Les atomes forment des liaisons pour accéder à un niveau d'énergie inférieur, entraînant une libération d'énergie.

Liaison ionique

Transfert d'électrons d'un atome à un autre, entre un métal qui perd des électrons et un non-métal qui en gagne.

Déterminer les températures de fusion et d’ébullition

Il faut déterminer le nombre et la force des liaison intermoléculaire

Force de dispersion

Force dipôle dipôle (électronégatif et géométrie)

Liaisons hydrogène

Si ils ont le même nombre de force, il faut chercher leur intensité

Dispersion: augmente avec la taille

Dipôle: différence d’électronégatif

Hydrogène F> O > N

Quelle force il faut briser pour changer d’état

Les forcé intermoléculaire

Quelle force il faut briser pour séparer deux électrons

Les liaisons covalente = ionique > métallique

Comment déterminer la force d’une liaison covalente

Ordre de liaison : triple > double > simple

Taille des atomes : plus les atomes sont petits → meilleure recouvrement → liaison plus forte

Différence d’électronégativité modérée : un bon partage d’électrons renforce la liaison

Déterminer la force d’une Liaison métallique

Nombre d’électrons délocalisés : plus il y en a, plus la liaison est forte

Taille des atomes : plus l’atome est petit → les noyaux sont plus proches → attraction plus forte

Structure du métal : les métaux de transition (comme Fe, Ni, Cr) ont souvent des liaisons métalliques plus fortes

Déterminer la force d’une liaison ionique

Charge ionique élevée : plus les ions sont chargés (Mg²⁺ vs Na⁺), plus l’attraction est forte.

Rayon ionique petit : plus les ions sont petits, plus ils peuvent se rapprocher → force accrue.

Propriété des alcanes

Plus la chaîne de carbone est long et plus la température d’ébullition augmente.

Quelle sont les force intramoléculaire

Liaison ionique

Liaison covalente

Liaison métallique

Quels sont les forces les plus forte au plus faible

Liaison ionique

Liaison covalente

Liaison métallique

Liaison hydrogène

Dipôle-dipôle

Forces de dispersion (London

Polarité selon les groupe fonctionnel

Tout les groupes sont polaire sauf les alcane

Attraction électrostatique

Force entre ions de charges opposées.

Liaison covalente

Partage d'électrons entre deux atomes, généralement entre deux non-métaux.

Partage d'électrons

Peut être un partage égal ou inégal selon l'électronégativité des atomes.

Liaison métallique

Mise en commun d'électrons entre plusieurs atomes métalliques, permettant la conductivité électrique et la malléabilité.

Liaisons intermoléculaires

Forces d'attraction entre différentes molécules, incluant les forces dipôle-dipôle, les forces de Van der Waals et les liaisons hydrogène.

Propriétés physiques

Influencées par les liaisons intermoléculaires comme les températures de fusion et d'ébullition.

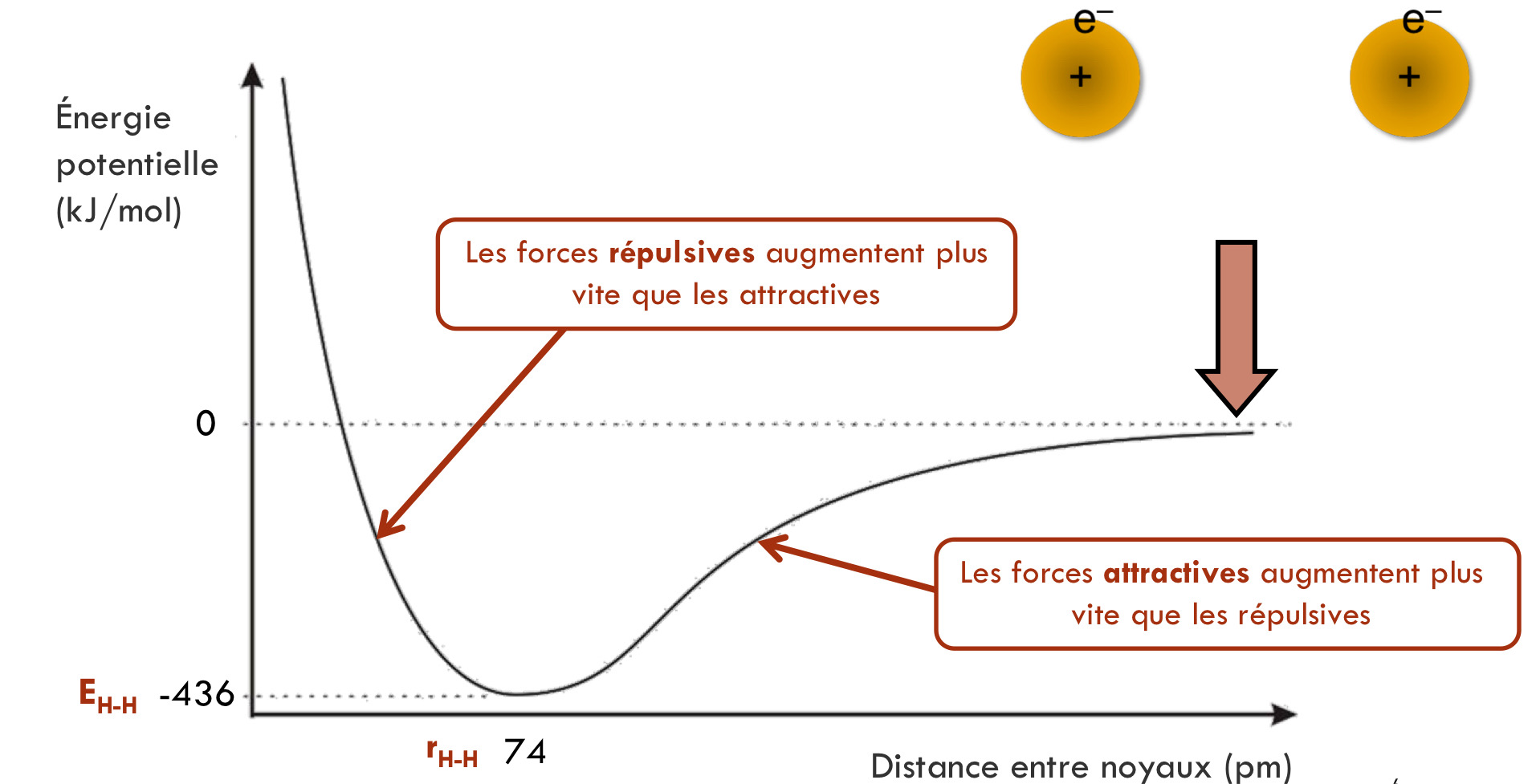

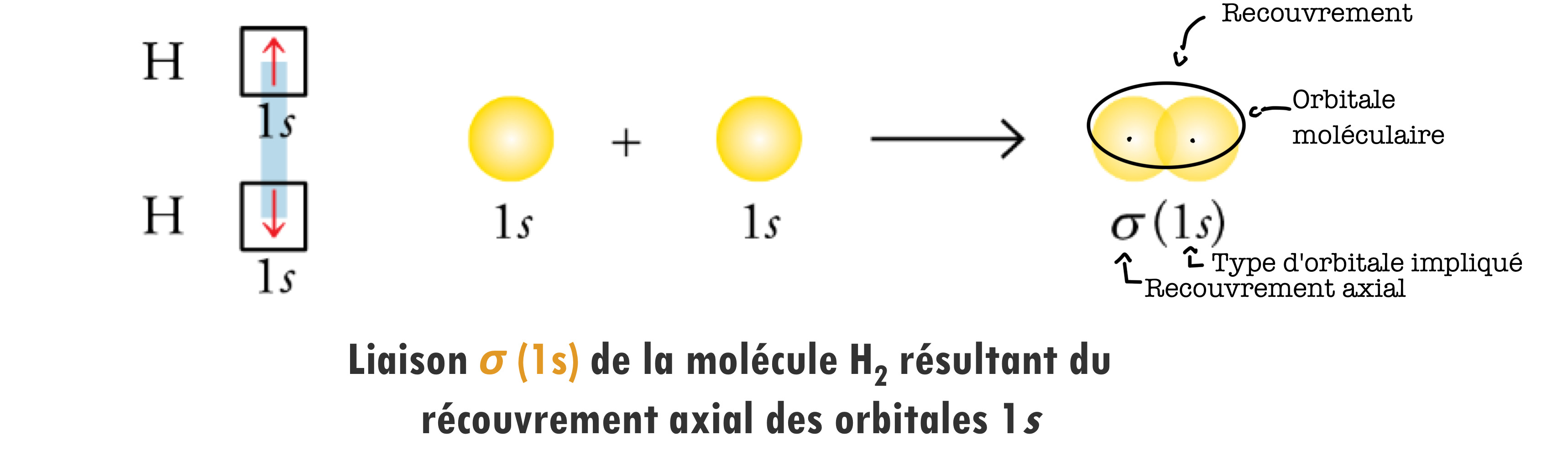

Formation d'une liaison covalente

Deux orbitales se rapprochent pour former une liaison entre deux électrons de valence non appariés.

Forces attractives

Forces entre électrons et noyaux lors de la formation d'une liaison covalente.

Forces répulsives

Forces entre noyaux et entre électrons eux-mêmes lors de la formation d'une liaison covalente.

Diagramme d'énergie

Représentation de la diminution de l'énergie potentielle par rapport a la distance entre les noyaux lors de la formation d'une liaison covalente.

Énergie potentielle

Stabilisation sous forme moléculaire, influencée par la distance entre les atomes.

Longueur de la liaison

Distance à laquelle les forces de répulsion et d'attraction sont égales.

Énergie de la liaison

Énergie dégagée lors de la formation d'une liaison.

Modèle de Lewis

Proposition d'un modèle de liaison où deux atomes mettent des électrons en commun pour obtenir une couche externe pleine.

Théorie de la liaison de valence (LV)

Théorie découlant de la mécanique quantique concernant les liaisons entre atomes.

Théorie des orbitales moléculaires (OM)

Théorie découlant de la mécanique quantique concernant la distribution des électrons dans les molécules.

Objectif du diagramme de Lewis

Objectif : Agencer les atomes afin de mettre en évidence la mise en commun d’électrons (liaisons).

Représentation de chaque atome à l’aide de symboles des e- de valence.

Permet de prédire l’arrangement spatial des molécules.

Étapes pour déterminer la structure de Lewis

1) Déterminer l'atome central, 2) Établir le squelette, 3) Identifier l'état de valence, 4) Représenter les électrons, 5) Unir les atomes, 6) Vérifier la règle de l'octet, 7) Vérifier la configuration électronique.

État de valence

Correspond au nombre de liaisons covalentes qu'un atome peut former.

Doublet liant

Doublet d'électrons qui participe à une liaison.

Doublet non liant

Doublet d'électrons qui ne participe pas à la liaison.

État de valence excité

État où un atome redistribue ses électrons de valence pour permettre le plus grand nombre de liaisons.

Promotion électronique

Processus par lequel un atome obtient de l'énergie pour redistribuer ses électrons de valence.

Orbitale 3

La première qui peut atteindre le niveau d et donc distribuer plus d'électrons.

Gaz nobles

Atomes qui ne font jamais de liaisons à l'état fondamental.

Règle de l'octet

Tendance qu'ont certains atomes à s'entourer de 8 électrons (incluant doublets libres et doublets liants).

Certains atomes respectent toujours la règles de l’octet

Si, C, N, O Et F

Octet incomplet

Certain atome ne possède pas le nombre d'électrons nécessaire pour former la règle, le bore et le berylium en sont un exemple.

Octet étendu

Quand les électrons sont promus dans une orbitale d, l'atome peut être entouré d'un nombre plus élevé d'électrons.

Anion

Espèce chimique ayant un surplus d'électron(s). Pour un anion polyatomique, les e- en surplus sont ajoutés à l'atome le plus électronégatif. ()-

Cation

Espèce chimique ayant un déficit d'électron(s). Pour un cation polyatomique, les e- sont enlevés à l'atome le moins électronégatif. ()+

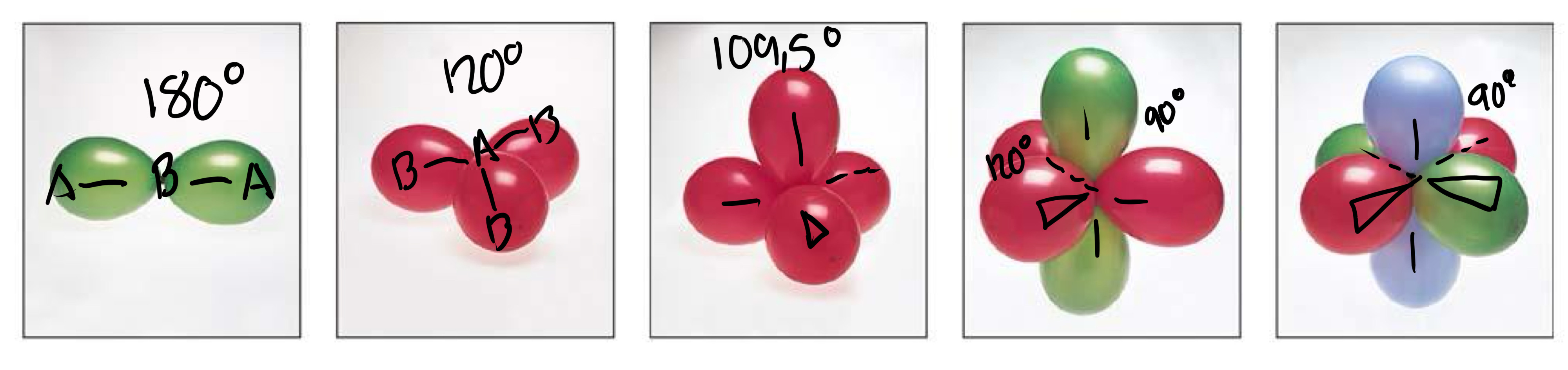

Géométrie moléculaire

La géométrie d'une molécule influence les propriétés physiques, chimiques, la polarité et l'activité biologique.

Théorie de répulsion des paires d'électrons de valence (RPEV)

Permet de connaître la disposition tridimensionnelle de la molécule basée sur la géométrie de répulsion.

Géométrie de répulsion

Molécule dont l'atome ne contient aucun doublet libre. Linéaire, triangulaire plane, tétraédrique, base triangulaire, octaédrique

Formule générale des molécules

ABx, où x est le nombre d'atomes de l'élément B, avec 5 possibilités : AB2, AB3, AB4, AB5 et AB6.

Géométrie triangulaire plane

Géométrie d'une molécule avec la formule AB3, SP2 Et 120 degré.

Géométrie tétraédrique

Géométrie d'une molécule avec la formule AB4, SP# et 109,5 degré.

Géométrie linéaire

Géométrie d'une molécule avec la formule AB2, SP1 et 180 degré.

Géométrie bipyramidale à base triangulaire

Géométrie d'une molécule avec la formule AB5, SP3d et 120 et 90 degrés.

Géométrie octaédrique

Géométrie d'une molécule avec la formule AB6,SP3d2 et 90 degré .

Géométrie moléculaire

Quand un atome contient des doublets libres

AB2E

Angulaire, < 120°

AB3E2

Angulaire, < 109,5°

AB3E

Pyramide à base triangulaire,< 109,5° Et < 107°

AB5E

Pyramide à base carrée, 90°

AB4E

À bascule, < 90°< 120°

AB3E2

En T, <90°

AB3E3

Linéaire, 180°

AB4E2

Plane carée, <90°

RPEV

Répulsion des Paquets d’Électrons de Valence

Modèle RPEV

La géométrie autour d'un atome dépend du nombre de « paquets » d'électrons de valence qui l'entourent.

Distance des paquets

Les « paquets » d’électrons adoptent des positions aussi éloignées que possible les uns des autres, afin de minimiser les répulsions (théorie De Gillespie).

Étapes d’applications

1. Écrire la structure de Lewis. Case quantique, excité, diagrame en regroupant les électrons

2. Calculer le nombre de paquets d’électrons (liants et non-liants) autour de l’atome central et déterminer la géométrie de répulsion.

- Une liaison double ou triple compte pour un seul paquet.

- Les doublets libres prennent plus de place que les doublets liants !

3. Déterminer la géométrie moléculaire en considérant seulement la disposition des atomes (doublets liants).

- Déterminer les angles des liaisons

- Déterminer la polarité de la molécule

Angle de liaison

Position des 3 noyaux impliqués dans deux liaisons (deux doublets liants issus d'un même atome).Les doublets non liants occupent plus d’espace. Ils ont tendance à comprimer les angles de liaisons.

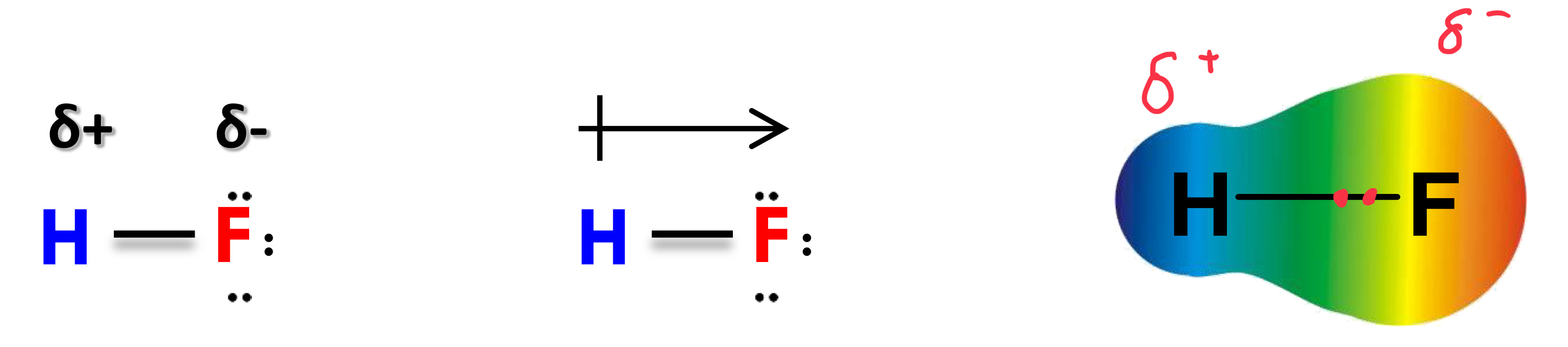

Polarité

Fait qu'une molécule ou une liaison ait une répartition inégale des charges électriques.

Liaison non-polaire

Impliquant généralement 2 atomes identiques, avec une différence d'électronégativité nulle.

Liaison polaire

Présente lorsque les 2 atomes impliqués ont des électronégativités différentes.

Delta

Symbole de la charge partielle. Peut être aussi montrer sous une flèche

Molecule polaire

Une molécule est polaire si elle possède un moment dipolaire non nul.

Moment dipolaire (µ)

Somme des moments dipolaires vectoriels des liaisons qui constituent une molécule.

Dépendance du moment dipolaire

Le moment dipolaire d'une molécule dépend de la polarité des liaisons et de la géométrie de la molécule.

Formule du moment dipolaire

µ = Q x d

Doublets non-liants et polarité

Une molécule qui a des doublets non-liants sera généralement polaire et vice-versa.

Liaison covalente

Une liaison covalente résulte du recouvrement des orbitales atomiques (OA), entre deux atomes, contenant deux électrons célibataires et de spin opposé.

Densité électronique

La densité électronique est donc à son maximum dans la région de recouvrement axiale entre les noyaux (liaison σ).

Liaison sigma

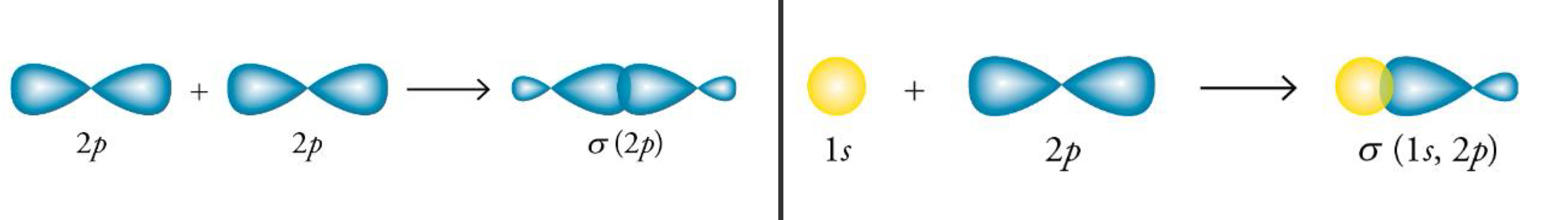

La liaison sigma est une liaison covalente résultant du recouvrement des orbitales atomiques (OA), entre deux atomes.

Recouvrement

Le recouvrement, c'est quand deux orbitales atomiques de deux atomes se croisent ou se superposent pour former une liaison chimique.

Forme d'une liaison σ

La forme d'une liaison σ dépend des orbitales atomiques dont elle provient.

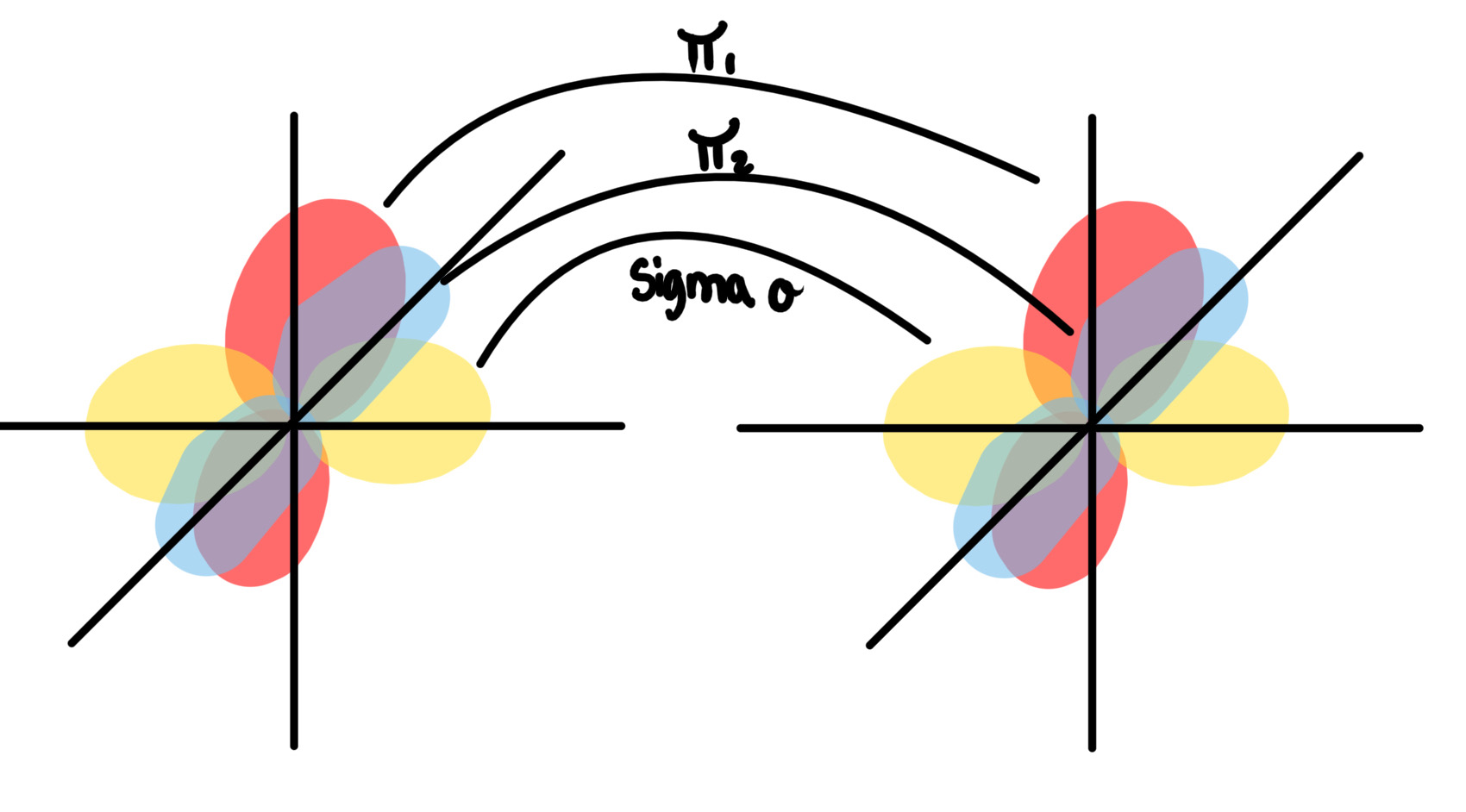

Liaison pi

La liaison pi est générée lorsque le recouvrement latéral des orbitales se produit.

Liaison pi 2 et 3

1) la premiere orbitale qui se touchent vont generer une liaison sigma (axial)

2) pi 1, quand sigma est impossible, recouvrement latérale

3) la dernière liaison: Recouvrement latérale

Les deux liaison pi sont facile à briser

Formation des liaisons

Ce sont les électrons de valence célibataires qui sont responsables de la formation des liaisons covalentes.

Électrons dans une liaison

Une liaison comprend toujours 2 électrons ou plus.

Ordre de formation des liaisons

La première liaison à se former sera une liaison sigma, car il s'agit de la meilleure place disponible.

Liaison de coordinence

Liaison covalente dont le doublet d'électrons qui assure la liaison provient du même atome.

Propriétés de la liaison de coordinence

Nécessite un atome porteur d'un doublet d'électrons libre et un autre atome ayant une orbitale vide. Demande une grande quantité d’énergie.

Molécules organiques

Les molécules organiques sont composées de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote.

Alcanes

Ils sont des composés organiques sans fonction, contenant seulement du carbone et de l'hydrogène. Il ne contiennent que des liaison simples.

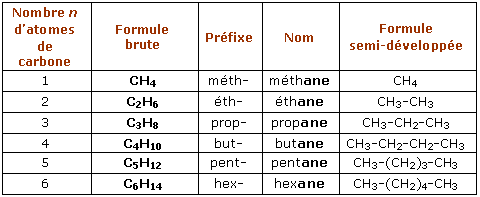

Formule des alcanes

CnH2n+2, où n représente le nombre d'atomes de carbone.

Nom des Arcanes

Ils sont nommées selon le nombre d’atome de carbones qu’ils contiennent , suivis de la terminaison « -ane »

Alcane avec 1 atome de carbone

Méthane

Alcane avec 2 atome de carbone

Éthane

Alcane avec 3 atome de carbone

Propane

Alcane avec 4 atome de carbone

Butane

Alcane avec 5 atome de carbone

Pentane

Alcane avec 6 atome de carbone

Hexane

Une formule semi-développée

Elle donne l’ordre d’enchaînement des atomes à respecter (H sur le C qui précède).

Groupement fonctionnel

Un groupement fonctionnel est une caractéristique structurale qui confère une réactivité au composé.

Alcool

R-OH