CM8- L'affirmation des principautés (898-milieu X)

1/18

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |

|---|

No study sessions yet.

19 Terms

Rappel : 888-898, une accélération soudaine de l’Histoire

Que se pasa ?

Effondrement de la dynastie carolingienne sur le plan biologique → aucune descendance directe de Charlemagne → les périphéries franques (Provence, Bourgogne) cherchent l'autonomie.

Continuité de la réforme religieuse et intellectuelle amorcée sous Charlemagne.

Systèmes productifs ruraux et commerciaux préservés, malgré l’instabilité politique.

Défense contre les Vikings efficace, assumée par les aristocrates.

Idéologie chrétienne du bon gouvernement inchangée, bien que le pouvoir soit plus décentralisé.

Raréfaction de la documentation X

Sources en déclin :

Moins de capitulaires après les années 880 (les fils de Louis le Pieux s’en servaient le +)

Arrêt des chroniques sauf exceptions (Flodoard, Richer).

Raréfaction des diplômes royaux après 920 → difficile d’étudier le fonctionnement du palais.

On utilise surtout les chartes privées produites par les princes mais inégalement réparties.

Surtout connaissances sur les centres d'archives et les institutions ecclésiastiques : ex. charte de Cluny, 910.

Conséquence historiographique :

X perçu comme un "siècle de fer" (violence + rareté des sources), bien que la brutalité ne soit pas nécessairement pire qu’au IXe siècle.

En plus marque l’entrée dans une ère de négociations des élites parallèles à leurs combats.

I. L’AFFAIBLISSEMENT DU CENTRE : LE TEMPS DE L’ALTERNANCE DYNASTIQUE (898-936)

La succession compliquée et l’affaiblissement de la monarchie

Progressivement la mierda s’amplifie

La monarchie est déjà affaiblie sous Louis le Bègue et ses fils, puis encore plus par l’élection d’Eudes (Robertien) en 888.

À la mort d’Eudes (1er janvier 898), son frère Robert de Neustrie renonce au trône et préfère les honores neustriens.

Charles le Simple, dernier Carolingien légitime, est couronné sans contestation.

Pour asseoir son pouvoir, il distribue des honores, notamment le marquisat de Neustrie à Robert, garantissant ainsi la fidélité des Neustriens au pouvoir carolingien.

Robert de Neustrie : le premier personnage du royaume

C’est qui ?

Maître de vastes territoires sur la Loire et la Seine, il prend le titre de “duc des Francs” et devient le premier des ducs.

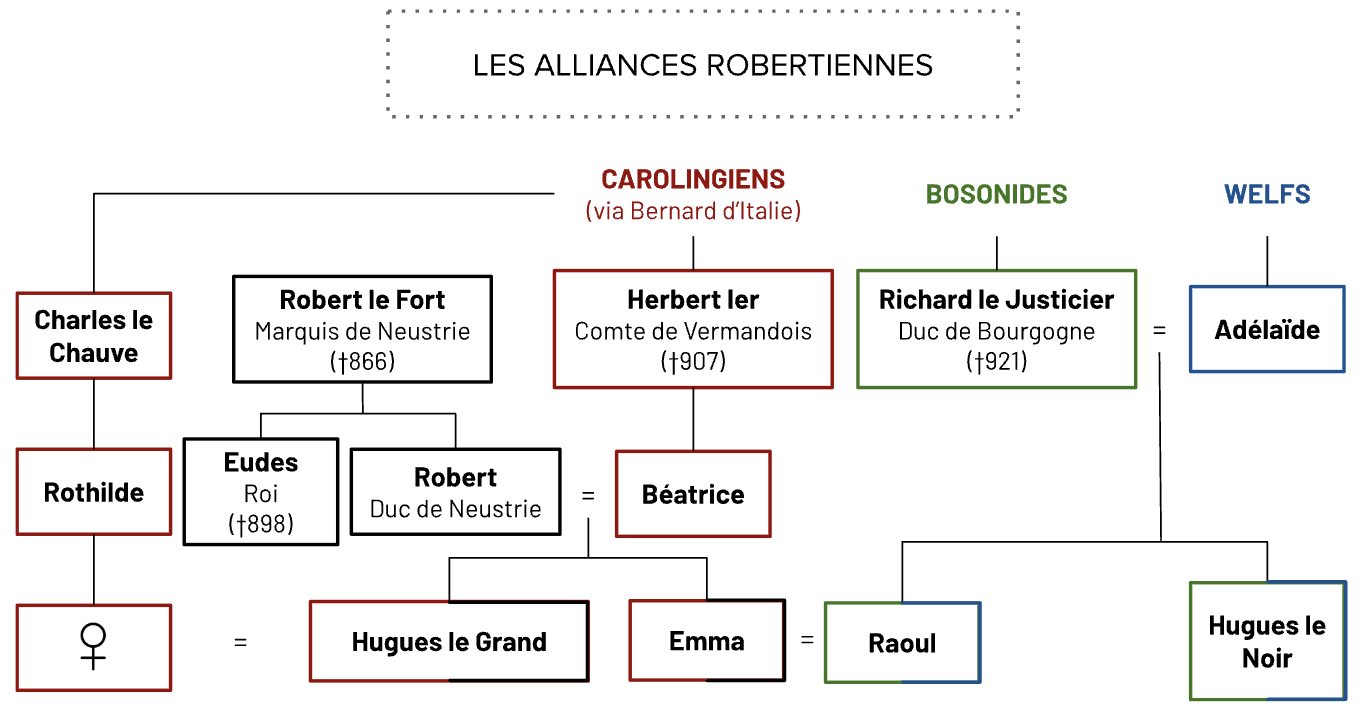

Son influence repose sur un réseau familial puissant :

Il est gendre de Herbert Ier, fils du Carolingien Bernard d’Italie.

Ses enfants contractent des alliances prestigieuses (Hugues le Grand épouse une Carolingienne, Emma épouse Raoul de Bourgogne).

Sa puissance est presque équivalente à celle du roi.

Charles le Simple, forces et faiblesses d’un roi

C’est qui ?

Dernier héritier direct des Carolingiens, il bénéficie d’une légitimité incontestable.

S’accorder le soutien

Possède la région de Laon et le soutien des archevêques de Reims, notamment Foulques et Hervé.

Garde certains honores (ex. comté de Paris) au mépris du principe d’un roi sans honores subalternes.

Vers 903, accorde à Robert de Neustrie l’abbatiat laïque de Saint-Denis pour garantir son soutien.

Le pouvoir du roi dépend donc d’une négociation permanente, ici avec le marquis de Neustrie

Le roi et son marquis : des compromis indispensables pour le maintien du royaume ⭢ ex 1 : le problème normand

Contexte : la menace viking

Les Normands pillent régulièrement le royaume franc.

En 910/911, une coalition dirigée par Robert de Neustrie (un grand seigneur franc) bat les Normands de Rollon à Chartres.

Cette victoire force Rollon à négocier, montrant qu’il devient un acteur du jeu politique franc.

Le traité de Saint-Clair-sur-Epte (910/911)

Charles le Simple accorde à Rollon le territoire de Rouen en échange de :

Son baptême (il prend le nom de Robert).

Son serment de fidélité au roi.

Un accord gagnant-gagnant :

Rollon obtient un territoire et cesse ses pillages.

Le roi gagne un allié puissant.

Robert de Neustrie, parrain de Rollon, l’intègre dans son réseau de fidélité et renforce son propre pouvoir.

Le rôle du roi et de l’Eglise : diplôme de 918

Charles le Simple accorde en 918 une abbaye ruinée à Saint-Germain-des-Prés (pour réparer les dégâts des Normands).

Ce diplôme royal rappelle :

L’autorité carolingienne (nom de Charles, monogramme de Charlemagne, sceau royal).

Le rôle du roi dans la protection de l’Église et de l’Ecclesia.

Mais cela montre aussi l’influence de Robert de Neustrie, qui a sans doute poussé le roi à faire cette donation (les revenus profitent aux Robertiens).

Un équilibre basé sur des compromis

Charles maintient ses concessions à Rollon car les Normands sont devenus indispensables à l’équilibre du royaume.

Il doit négocier avec Robert de Neustrie pour éviter les conflits internes.

Le roi et son marquis : des compromis indispensables pour le maintien du royaume ⭢ ex 2 : quelques affaires en Lorraine

Contexte : l’ambition de Charles le Simple sur la Lorraine

La Lotharingie (Lorraine) passe sous contrôle des Francs de l’Est après la mort de Charles le Chauve.

Charles le Simple veut récupérer ce territoire pour s’affirmer comme son héritier légitime.

Il utilise plusieurs stratégies :

Mariage en 907 avec Frérone, une aristocrate lorraine.

Tentative de prise de pouvoir en 911, après la mort du roi germanique Louis IV l’Enfant.

Négociation avec Robert de Neustrie, qui envoie son armée pour conquérir la Lorraine (913-915).

En échange, Charles rendra les honores robertiens héréditaires sur une génération.

Montée des tensions (919-920)

En 919, Charles le Simple épouse Edwige du Wessex et choisit Haganon, un aristocrate lorrain, comme favori.

Cela agace les Grands de Francie occidentale (notamment les Robertiens).

Plaid de Soissons (920) :

Les seigneurs exigent l’éviction d’Haganon.

Charles refuse → perte du soutien militaire.

Défaite face au roi de Germanie en 921 → perte de la Lorraine.

Révolte des Robertiens et renversement de Charles (922-923)

En 922, Charles tente de revenir en force :

Il enrichit Haganon et lui donne l’abbaye de Chelles, enlevée à Rothilde (lien familial entre les Robertiens et Charles le Chauve).

Humiliation de Robert de Neustrie → soulèvement des Robertiens en 922 (guidés par Robert et son gendre Raoul de Bourgogne).

Charles fuit en Lorraine, mais la révolte est si forte que :

Les Robertiens estiment Charles indigne et élisent Robert roi (29 juin 922).

Il est couronné à Saint-Remi de Reims → la royauté devient robertienne.

Bataille et partage du pouvoir (923-925)

Bataille du 15 juin 923 :

Charles affronte Robert Ier.

Robert est tué, mais son fils Hugues le Grand mène l’armée robertienne à la victoire.

Réorganisation du pouvoir :

Raoul (duc de Bourgogne) devient roi à Soissons (13 juillet 923).

Hugues le Grand refuse la couronne pour conserver les honores robertiens en Neustrie.

La famille de Vermandois (alliée aux Robertiens) obtient la garde de Charles le Simple en prison.

Nouvelle élite dirigeante mixte :

Raoul (fils de Richard le Justicier, roi).

Hugues le Grand (duc de Neustrie).

Herbert II de Vermandois (contrôle la Picardie).

→ Le titre importe moins que l’influence réelle dans le royaume.

Quel avenir pour les Carolingiens

La mierda continue

En Germanie, la dynastie carolingienne s’éteint avec la mort de Louis IV l’Enfant (911).

En Francie occidentale, Charles reste prisonnier jusqu’en 929, tandis que son fils Louis IV grandit en Angleterre.

Le règne de Raoul

Raoul règne de 923 à 936, prouvant qu’une stabilité est possible malgré l’absence d’un roi carolingien.

Son règne repose sur la négociation :

Il est d’abord rejeté par les princes du Sud (qui refusent de le reconnaître comme roi).

Il obtient leur reconnaissance en échange de concessions :

924 : donne le comté de Bourges au duc d’Aquitaine.

933 : donne le Cotentin aux Normands de Rouen.

Raoul parvient à contrôler nominalement la Provence, mais échoue en Lorraine, reprise par Henri l’Oiseleur (roi de Germanie).

Son rôle est d’arbitrer les conflits et redistribuer les honores vacants.

Le Palais royal perd son rôle central : le pouvoir est désormais entre les mains des grands aristocrates du royaume.

II. EN PÉRIPHÉRIE, DEVENIRS VARIABLES DES PRINCIPAUTÉS QUI PROPOSENT UN ORDRE NOUVEAU

Remarques initiales

Nuances sur les principautés

Le terme principauté est une création récente de l’historien belge Jan Dhondt en 1948.

Il n’existe pas de groupe institutionnel défini comme princier au Moyen Âge. Certains se déclarent princes, d’autres non.

Il n’existe pas d’entité territoriale clairement cartographiée : les zones d’influence sont floues et négociables.

Le mot prince est une convention pratique pour désigner des seigneurs ayant consolidé un pouvoir autonome sur d’anciens honores carolingiens.

Une principauté du Xe siècle est un espace où :

Une dynastie héréditaire exerce un pouvoir sur plusieurs honores civils et religieux.

Au moins un sanctuaire majeur est sous son contrôle.

Le prince dispose d’une autonomie quasi-complète vis-à-vis du pouvoir royal et adopte une titulature imposante.

⭢ Les principautés sont donc des manifestations d’un pouvoir régional autonome.

Approche chronologique : trois phases d’apparition des principautés

Fin du IXe siècle : première vague de créations

Contexte : crise de 893, où Charles le Simple est couronné contre Eudes par l’archevêque de Reims.

Résultat : Eudes doit fidéliser les Grands qui deviennent des princes.

Exemples : Bourgogne, Aquitaine.

Début du Xe siècle : deuxième vague

Exemples :

Flandres.

Normandie (création formalisée par le traité de Saint-Clair-sur-Epte).

Autour de l’An Mil : éclatement complémentaire des premières principautés

Exemples : Provence…

Logique géographique

Au sud : indépendance rapide des principautés en raison de l’absence d’un pouvoir royal fort.

Exemples : Provence, Gascogne, comté de Toulouse, Gothie, Catalogne.

Au nord et au centre : des familles restent théoriquement sous le contrôle du roi mais cherchent à rendre leurs honores héréditaires pour former des principautés.

Exemples de réussites : Flandre, Normandie, Anjou, Vermandois.

Partout : le principe de délégation du pouvoir par le roi s’efface.

La puissance repose désormais sur l’hérédité d’une famille influente.

Le roi devient un symbole, un arbitre, mais aussi un concurrent politique.

Des principautés inégalement tenues

Le contrôle des honores repose avant tout sur la possession de comtés et d’un sanctuaire majeur.

Les princes s’appuient sur :

Des réseaux de vassalité et de parenté.

Des fondations religieuses secondaires.

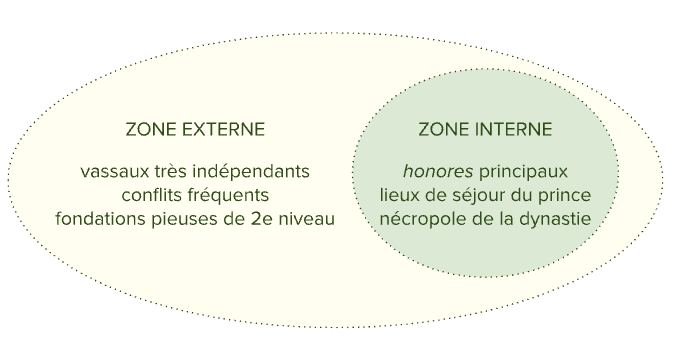

Leur autorité se structure en "auréoles" :

Pouvoir fortement concentré au centre.

Influence plus diffuse en périphérie, avec un contrôle moins strict.

⭢ Il ne faut donc pas parler de territoires clairement définis, mais de zones d’influence plus ou moins étendues.

Exemple 1 : l’Aquitaine des Guilhemides

Fondation :

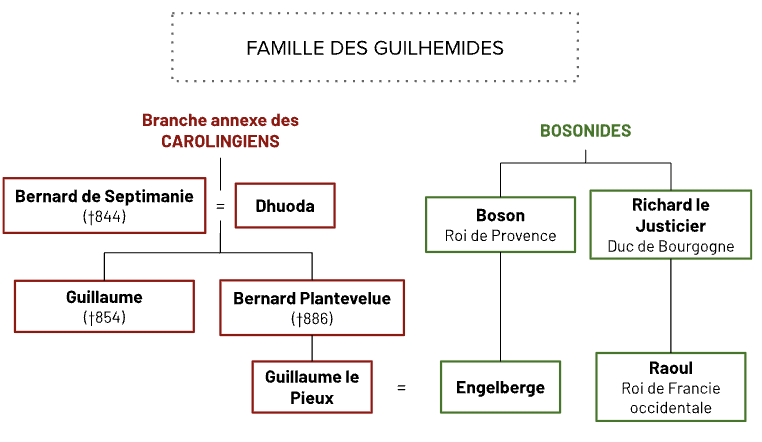

Issue de la crise de 893 sous Guillaume le Pieux, chef des Guilhemides.

Titres et légitimité :

Se proclame “duc” en 898 sans autorisation royale.

Prend le titre de “duc et marquis des Aquitains” en 909.

Le titre de duc n’apparaît dans les diplômes royaux qu’en 987.

Origines familiales :

Fils de Bernard Plantevelue, grand aristocrate sous Charles le Chauve.

Épouse Engelberge, fille de Boson, premier roi non carolingien.

Alliances avec les Bosonides, unissant les deux lignées en Auvergne.

Naissance de la principauté :

S’appuie sur le comté d’Auvergne et des honores en Bourgogne et au Berry.

Possession de l’abbatiat laïc de Saint-Julien-de-Brioude dès 893.

Obtient Bourges en échange de sa fidélité à Charles le Simple (898).

Développement des fondations religieuses (Cluny en 910).

Organisation territoriale :

Zone interne : Guillaume est abbé laïc.

Zone externe : abbé fondateur d’abbayes jusqu’au Poitou.

Évolution et disparition :

La principauté connaît son apogée au Xe siècle.

Tensions dynastiques après la mort d’Acfred (927).

Se fragmente pour donner naissance au duché d’Aquitaine centré sur le Poitou.

Exemple 2 : la Normandie

Un espace instable depuis le IXe siècle en raison des raids vikings :

Attaques ponctuelles sur monastères et côtes (820-843).

Intensification des pillages pendant la guerre civile carolingienne (840-843).

Installation hivernale des Vikings sur la Seine (dès 851).

Réduction des raids dans les années 860, puis reprise vers 880-900.

Création de la principauté :

Rollon et ses compagnons, proches de la cour franque, s’intègrent au monde franc.

Adoption d’un langage mixte (norrois et franc).

Mariages avec l’aristocratie franque (ex : Rollon épouse Poppa, une Widonide).

Traité de Saint-Clair-sur-Epte (911) :

Cession du comté de Rouen à Rollon par Charles le Simple.

Rollon devient un aristocrate franque et se marie avec la fille du roi.

Politique des premiers ducs :

Rollon :

Respecte le traité jusqu’à la déposition de Charles le Simple.

Développe le commerce et tire profit des ports.

Protège l’Église, ce qui facilite la transmission de son pouvoir.

Guillaume Longue-Épée :

Fidélité au roi Raoul contre l’obtention des comtés de Bayeux et du Cotentin (933).

Stratégie matrimoniale avec la haute aristocratie franque.

Son fils Richard Ier épouse Emma, fille de Hugues le Grand (Robertien).

Richard Ier de Normandie :

Frappe monnaie à son nom en latin (Ricardus).

Renforce son autorité en éliminant les opposants dans la zone externe.

Fonde le sanctuaire de La-Trinité-de-Fécamp et réorganise les diocèses normands.

Un modèle qui ne fonctionne pas partout : l’exemple du Vermandois.

Exemple 3 : échec de construction d’une principauté, le Vermandois

Un comté puissant mais trop carolingien :

Issu des Carolingiens secondaires.

Possède plusieurs honores, contrôle le siège de Reims et détient Charles le Simple prisonnier.

Critères remplis pour une principauté :

Dynastie héréditaire.

Pouvoir sur plusieurs honores.

Sanctuaire majeur.

Autonomie quasi complète.

Pourquoi l’échec ?

Trop intégré au monde carolingien.

Opposition des Robertiens, qui empêchent une principauté concurrente.

Dispersion du pouvoir par partage des honores entre les nombreux héritiers.

La structure se dissout en moins de dix ans.

Exemple 4 : la principauté des Raimondins de Toulouse

Origines et affirmation du pouvoir :

Branche des Guilhemides implantée à Toulouse.

Profite de l’implosion du duché d’Aquitaine (927) pour contrôler plusieurs comtés.

Sanctuaire majeur :

Basilique Saint-Sernin de Toulouse, utilisée comme nécropole dynastique.

Sarcophage antique réemployé au Xe siècle pour un comte raymondin.

Étude de la sépulture (fouille de 1989) :

Un prince impressionnant :

Taille : 1m85 (genoux pliés pour entrer dans le sarcophage).

Vêtements d’officier civil carolingien avec des chaussures pourpres (symbole impérial).

Longs cheveux à la mode des Francs du Nord, malgré la mode méridionale des cheveux courts.

Signes de mode et de santé :

Vêtements issus d’une innovation technique venue du monde arabe.

Consanguinité détectée dans son ADN.

Colonne vertébrale brisée (vie à cheval).

Forte exposition aux fumées toxiques (château pollué → cancer probable).

Un ancrage dynastique fort :

Le sarcophage a été rouvert plusieurs décennies après pour y déposer des ossements d’un parent proche.

Témoigne de l’importance du lien familial chez les Raimondins.

CONCLUSION

La disparition du monde carolingien ⭢ pas un moment de désordre !

Création d’un nouvel ordre, régional et princier qui apparaît pas d’un coup mais tâtonnant au fil de tentatives.

Certains princes parviennent à fonder des entités qui deviennent territoriales (Normandie, Flandres, Catalogne) d’autres nope (Vermandois).

Nuances sur le “siècle de fer”

Peut-être +marqué par les négociations que par la violence (que quand négociation échoue).