Ökologie - Bio Abitur

Ökologie Abitur

Ökologie (aus dem altgrieschisch oikos ,Haus’, ,Haushalt’ und logos ,Lehre’, also Lehre vom Haushalt) ist der Teildisziplin der Biologie, welche die Beziehungen von Lebewesen (Organismen) untereinander und zu ihrer unbelebten Umwelt erforscht.

Ökosystem: dynamisches Beziehungsgefüge aus Biozönose (Lebensgemeinschaft) und Biotop (Lebensraum), das durch Stoffkreisläufe und Energiefluss gebildet wird.

Merkmale eines Ökosystems:

- Offen: Ökosysteme sind offene Systeme, also tauschen sie mit ihnen umgebenden Systeme z.B Stoffe und Wärme.

- dynamisch: Auf Ökosystemen finden sich auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen Ebenen Veränderungen statt. Langfristige Selbstorganisations- und Anpassungsprozesse können ein Ökosystem verändern.

- komplex: Ein Ökosystem hat unterschiedliche Elemente und Strukturen.

Biotop: Lebensraum aus unbelebten Faktoren (abiotische Faktoren)

- Luftdruck

- Licht

- Boden

- Temperatur

- Feuchtigkeit

- Atmosphäre

Biozönose: Lebensgemeinschaft (biotische Faktoren)

- Symbioten

- Konkurrenten

- Sexualpartner

- Nachkommen

- Fressfeinde

- Parasiten

Synökologie: Teildisziplin bzw. Forschungsbereich der Ökologie, welche die zwischenartlichen Wechselbeziehungen innerhalb von Biozönosen eines Ökosystems und deren Abhängigkeit vom Biotop untersucht.

Populationsökologie: Forschungsbereich bzw. Teildisziplin der Ökologie, die sich mit einer Population bzw. Fortpflanzungsgemeinschaften befasst.

Autökologie: Teildisziplin der Ökologie, die sich mit den einzelnen Arten und ihren Wechselwirkungen mit der Umwelt befasst.

Biotische Umweltfaktoren: Die biotischen Umweltfaktoren sind alle belebten Elemente eines Ökosystems, die auf verschiedene Weisen miteinander in Wechselwirkung und Interaktion stehen.

(Bsp. für Interaktionen: Konkurrenz, Symbiose).

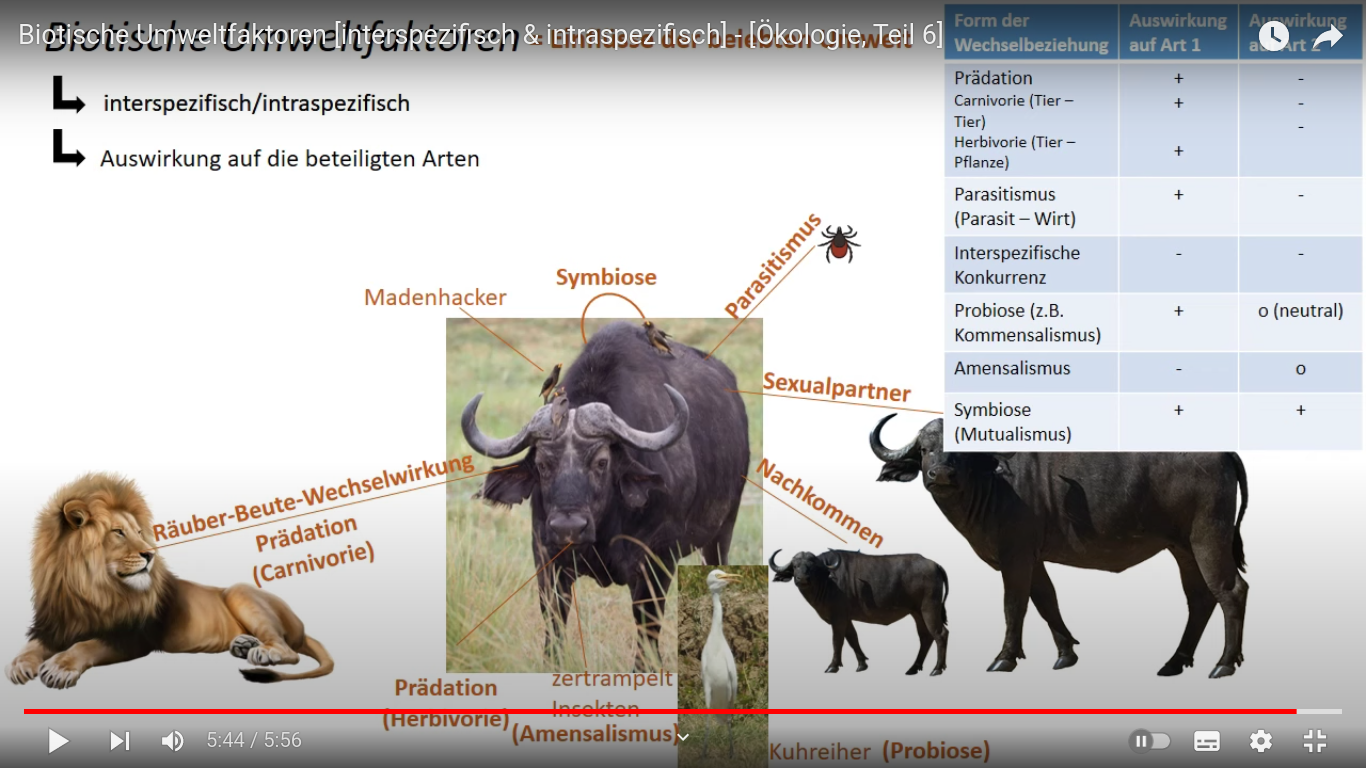

Interspezifische Wechselbeziehungen

Beziehungen zwischen Individuen und Populationen unterschiedlicher Arten. Sie können für einen Teilnehmer oder beide hemmend oder fördernd sein. Interspezifische Beziehungen führen zur Anpassung der Überlebens-, Fortpflanzungs- und Nahrungserwerbsstrategien der beteiligten Arten.

- Passen sich zwei Arten gegenseitig in besonderer Weise aneinander an, spricht man von Koevolution.

- Haben beide Teilnehmer einen Nutzen, so spricht man von einer Symbiose (im weiteren Sinn). Eher lockere Partnerschaften werden als Allianz bezeichnet, kurzfristige Partnerschaften zum beiderseitigen Nutzen als Mutualismus****.

Symbiose: Das Zusammenleben von Individuen verschiedener Arten zum gegenseitigen Nutzen bzw. in gegenseitiger Abhängigkeit.

Leben Arten regelmäßig so eng zusammen, dass die Partnerschaft von sehr hoher Bedeutung oder sogar lebensnotwendig ist, spricht man von Symbiose im engeren Sinn.

Wird einer der Beteiligten durch die Interaktion geschädigt, nennt man dies Antibiosen****. Zu den Antibiosen, bei denen einer der Partner einen Nutzen aus der Beziehung zieht, gehören **Parasitismus **und Episitismus. (Räuber-Beute-Beziehung).

Im Falle der interspezifischen Konkurrenz werden entweder beide geschädigt (symmetrische Konkurrenz) oder eine Art geschädigt, während die andere unbeeinflusst bleibt (asymmetrische Konkurrenz).

Intraspezifische Beziehungen

Beziehungen von Individuen bzw. Populationen einer Art und ein wichtiger Untersuchungsgegenstand der Ökologie.

Bild aus dem Youtube Channel Teacher Toby:

Konkurrenzausschlussprinzip / Konkurrenzvermeidung [Biologie, Ökologie, Oberstufe]

Ökosysteme

Ökosystem aquatisches System:

Gesundes See: Prinzip des Fressens und Gefressen werden.

Pflanzen: Produzenten, Tiere: Konsumenten

Destruenten: bauen tote Pflanzen und Tiere ab und wandeln sie in anorganische Stoffe z.B Kohlenstoffdioxid und Salze.

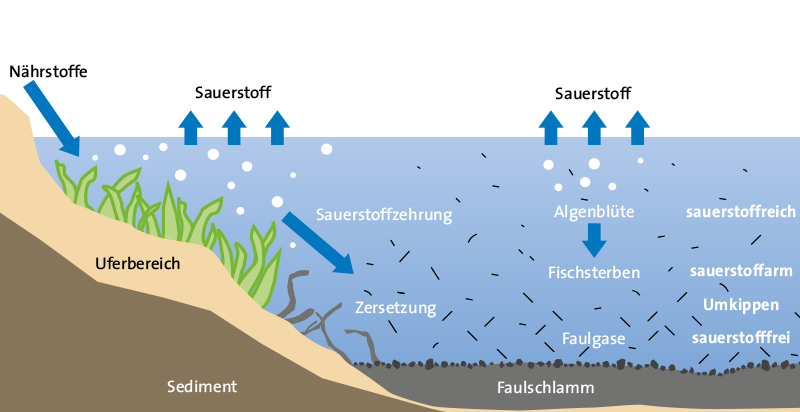

Was passiert, wenn der Mensch eingreift und das Ökosystem durch Schadstoffe belastet?

Landwirtschaftliche Düngung, Fertilizante: Starke Hinzufügung von Nährstoffen: Pflanzen und Algen wachsen - Farb wird grün (Eutrophierung) Die Zahl von Fische steigt, finden Fische mehr Nahrung und vermehren sich. Sterben die Algen in Massen ab, werden diese von den Bakterien (Destruenten) unter Verbrauch von Sauerstoff abgebaut. Dabei wird sehr viel Sauerstoff verbraucht: Folge: Tiere können nicht mehr atmen. Destruenten schaffen es nicht mehr, die große Anzahl an organischem Material abzubauen. Es bilden sich Faulschlamm und schlecht richtende Gasen. Das Gleichgewicht des Sees ist komplett zerstört. See ist ,,umgekippt."

Bild: klassewasser.de Eutrophierung eines Gewässers - Jugendliche

Räuber-Beute-Beziehung: Abhängigkeit

Dominante Tierart (Räuber) von anderen Beute

Lotka-Volterra-Regeln:

Um den Zusammenhang zu beschreiben, haben die Mathematiker Lotka und Volterra 3 Regeln aufgestellt:

- Die Populationsdichten schwanken periodisch und sind zeitlich zueinander verschoben. Die Maxima der Beute- und der Räuberpopulation werden daher auch als Phasenverschoben bezeichnet. Voraussetzung dafür sind konstante Umweltbedingungen.

- Die über genügend lange Zeiträume gemittelten Größen der Räuber- bzw. Beutepopulation sind konstant. Die Größe der Mittelwerte hängt nur von den Wachstums- und Schrumpfungsraten der Populationen, nicht aber von den Anfangsbedingungen ab.

- Je mehr Beute vorhanden ist, desto mehr Räuber können sich ernähren. Bei einer starken Verminderung der Anzahl von Räuber und Beute erholt sich die Population der Beute schneller als die der Räuber.

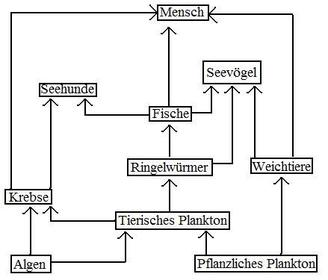

Nahrungsnetz

Nahrungskette: Abfolge von Lebewesen, die in Bezug auf ihre Ernährung voneinander abhängig sind.

Trophieebene: (Ernährungsstufe) ist eine Stufe in der Nahrungskette bzw. im Nahrungsnetz, die alle Organismen mit ähnliche Ernährung umfasst;

Trophieebenen sind also:

- Produzenten

- Primärkonsumenten (Herbivore)

- Sekundärkonsumenten (Carnivore 1. Ordnung)

- Tertiärkonsumenten (Karnivoren 2. Ordnung)

- Destruenten

Aber es gibt auch Omnivore, sie können unterschiedlich geordnet werden (Bsp: Vogel).

Produzenten: autotrophe Organismen, die energiereiche Biomasse aus anorganischen Verbindungen gewinnen (Primärproduktion). Neben den grünen Pflanzen, die durch Photosynthese Primärproduktion betreiben, gibt es Organismen, die chemische Reaktionen als Energiequelle nutzen (Chemotrophie oder Chemosynthese), d.h. primär Pflanzen und Algen. Sie sorgen durch ihr Wachstum bzw. ihre Vermehrung für eine hohe Produktion von Biomasse. Dazu benötigen sie lediglich Sonnenlicht und anorganische Stoffe (Nährstoffe).

Konsumenten: mindestens zwei Teilgruppen: Pflanzen- (Herbivore) und Fleischfresser (Carnivore). Während sich die Pflanzenfresser von den Produzenten ernähren, fressen die Fleischfresser andere Konsumenten. Beispiele für Pflanzenfresser sind zum Beispiel Rinder, Grillen, Elefanten; Beispiele für Fleischfresser sind Eisbären, Krokodile, Frösche, Hunde etc.

Destruent: ein Organismus, der organische Substanzen abbaut und in anorganische Bestandteile zerlegt. Ihre Aufgabe ist der Abbau und die Remineralisierung von abgestorbenem, organischem Material. Bsp: Bakterien und Pilze.

Ökologische Potenz: Fähigkeit eines Organismus, Schwankungen eines Umweltfaktors unter Konkurrenzbedingungen zu tolerieren

- Lässt sich mithilfe von Toleranzkurven darstellen

- Minimum, Optimum und Maximum

- Großen Potenz: euryök

- Kleineren: steryök

Konkurrenzausschlussprinzip: Konkurrieren 2 Arten um dieselbe Ressource, so schließt dies eine längere Koexistenz im selben Lebensraum aus. Diese können nicht langfristig koexistieren. Eine Möglichkeit zur Konkurrenzvermeidung besteht darin, unterschiedliche ökologische Nischen einzunehmen.

Stickstoffkreislauf:

- Biotische Stickstofffixierung

- Nitrifikation

- Ammonifikation

Kohlenstoffkreislauf:

Im biosphärischen Kohlenstoffdioxidkreislauf sind Fotosynthese, Zellatmung und Gärung die zentralen biologischen Prozesse.

Im anorganischen (geochemischen) Nebenskreislauf wird Kohlenstoff in Kalkstein gebunden. (Kalkstein: CaCO3 - überwiegend aus dem chemischen Stoff Calciumcarbonat)

Nach heutigem wissenschaftlichen Stand ist die Verbrennung fossiler Brennstoffe durch den Menschen die zentrale Ursache für die Verstärkung des natürlichen Treibhauseffekts.

Stoffkreislauf: beschreibt in Ökosystemen die zyklische, periodische Umwandlung von organischen und anorganischen Stoffen.