Correction annales cognitive

Psychologie cognitive : Annales - Correction

Présentation

Bonjour à tou.te.s et bienvenu.e sur le drive concernant les annales de psychologie cognitive ! Ici, nous allons tenter de faire une correction commune des annales sans avoir la prétention d’appeler cela une correction officielle.

N’hésitez pas à y participer et à intervenir si vous n’êtes pas d’accord avec certaines réponses ou si vous trouvez des erreurs ! (N’hésitez pas à mettre également des “preuves” avec soit une citation de votre cours ou alors un screen, etc..)

Les questions dont la réponse est “sûre” seront mises en évidence.

Exemple:

Q1. La terre est carrée → FAUX

Q2. “C” est la 4ème lettre de l’alphabet → VRAI

Q3. Victor Hugo est l’auteur de “Notre Dame de Paris” → VRAI

Q4. La tomate est un fruit → VRAI

→ Dans ce cas, les questions 1 et 4 ont été vérifiées par des étudiants (avec arguments svp), tandis que les autres non. Ainsi, nous ne prétendons pas être 100% sûr des réponses aux questions non-fluotées !

2023 Session 1

Langage

1) Dans la théorie de Michel Corballis (2002), le langage s’est d’abord développé à partir d’un système de communication tel qu’on l’observe chez les grands singes, et qui est essentiellement gestuel.

2) Les morphèmes dérivationnels servent à exprimer des contrastes grammaticaux dans des phrases.

⇒ Ce sont les morphèmes flexionnels. Les morphèmes dérivationnels permettent de construire de nouveaux mots (préfixes, suffixes…)

3) Noam Chomsky a proposé la notion de syntaxe générative: un ensemble fini de règles permettant de produire un ensemble infini de structures (propriété de récursivité).

∙ Syntaxe générative : un ensemble fini de règles permettant de produire un nombre infini de structures (propriété de récursivité)

4) Un mot est reconnu plus vite si il a été précédé d’un mot sémantiquement relié qu’un mot non sémantiquement relié

⇒ expérience de Nicol et Swinney: tâche d'amorçage faire preceder un stimuli et on veut savoir si cela influence la façon dont l’information va être traitée/ amorçage sémantique, le mot est reconnu plus vite s’il est précédé d’un mot sémantiquement relié qu’un mot non sémantiquement relié = amorçage

5) La nasalité caractérise les consonnes pour lesquelles le flux d’air passe par les fosses nasales.

6) Le modèle cohorte (Marslen-Wilson & Welsh, 1978) met l’accent sur le déroulement temporel de l’accès au lexique.

Le temps de reconnaissance d’un mot est supposé correspondre au moment où le mot reste l’unique candidat à être activé dans la cohorte j

7) Le modèle TRACE (McClelland & Elman, 1986) définit deux composantes: un processus d’activation et un processus de compétition.

→Permet d’expliquer la segmentation lexicale (=résultat de la compétition lexicale) et les effets lexicaux sur la perception des phonèmes

8) Lors du phénomène de restauration phonémique (Warren, 1970) un phonème d’un mot est remplacé ou superposé par du bruit mais les sujets entendent le mot intacte.

Le phénomène de restauration phonémique(Warren, 1970) : Quand un phonème d’un mot est remplacé ou superposé par du bruit, les sujets entendent le mot intact

Apprentissage

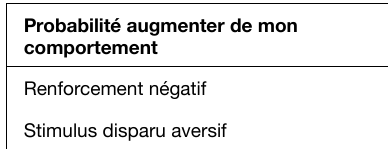

9) Jade va dans un nouveau restaurant qui vient d’ouvrir en ville. Au moment de payer le patron du restaurant lui offre un bon pour un futur café gratuit avant même que Jade ne lui dise qu’elle reviendra manger dans son restaurant. Par la suite, la probabilité du comportement d’aller dans ce restaurant augmente. C’est un exemple de renforcement positif.

⇒ Renforcement positif = Apparition d’un stimulus appétitif qui augmente la probabilité qu’un comportement se reproduise

10) À table, Sarah demande à sa mère de lui passer l’eau. Sarah remercie poliment sa mère avant même que sa mère ne lui passe l’eau. La mère de Sarah s’exécute en lui donnant l’eau. Suité à cet événement, Sarah sera plus souvent polie lorsqu’elle demandera quelque chose. c’est un exemple de renforcement positif.

⇒ Renforcement positif = Apparition d’un stimulus appétitif qui augmente la probabilité qu’un comportement se reproduise

11) Un maître demande à son chien de “donner la patte”. quand le chien lève la patte le maître lui donne parfois une friandise, mais le plus souvent il lui donne une friandise sans que le chien lève la patte. En conséquence, le chien donnera plus souvent la patte à son maître. C’est un exemple de renforcement positif.

Fonctionne pas car le plus souvent il lui donne une récompense sans que le chien produise le comportement

12) Tom ayant reçu des bons de réduction va dans un magasin pour la première fois. Ces bons de réduction ont renforcé positivement la première visite à ce magasin.

-> Un renforcement ne peut se faire que si un comportement a déjà été réalisé.

Emotion

13) Les enfants naissent avec la capacité de ressentir et d’exprimer les émotions primaires comme les a décrit Plutchik, il suffit qu’ils atteignent l’âge de trois à quatre mois pour que l’on puisse le constater.

il est à l'origine de la théorie des émotions primaire et secondaire et il dit bien que les 8 émotions primaires sont innées et peuvent être observées sur les bébés de 3 mois notamment au niveau des expressions faciales

14) Le constructivisme “émotionnel” suppose que les émotions comme la peur, ou la honte se sont développées chez l’homme de manière phylogénétique par nécessité de survie face à l’environnement.

Elles sont apprises et construites en société

15) Observer une forme en mouvement peut activer des processus cognitifs émotionnels.

ex: mouvement de parabole = émotions négatives

mouvement de vague = émotions positives

16) La prise en compte dans les interprétations émotionnelles de l’intentionnalité et/ou d’un référentiel externe ne se ferait pas chez l’enfant avant l’âge de 6 ans.

Théorie de l’esprit. Entre 6 et 8 ans.

Motivation

17) D’après la Théorie de l’intégration organismique (Deci & Ryan, 1985), un feedback positif et informationnel peut renforcer la motivation intrinsèque même en cas d’échec, s’il permet d’augmenter le sentiment de compétence

⇒ théorie de l'évaluation cognitive

18) L’échelle du bien-être psychologique de Ryff & Keyes (1995) se situe dans l’approche eudémoniste du bien-être.

19) D’après la théorie des orientations de causalité (Deci & Ryan, 1985), qui porte sur les différences interindividuelles dans l’orientation motivationnelle, l’orientation vers le contrôle correspond à un profil de personnes présentant une tendance globale à agir en fonction des pressions externes et/ou internes.

def du cours

20) Le modèle hiérarchique de la motivation de Vallerand (1997) distingue trois niveaux : situationnel, social et universel.

Les trois niveaux sont:

- la motivation situationnelle

- la motivation contextuelle

- la motivation globale

Mémoire

21) D’après le modèle de la mémoire de travail de Baddeley et Hitch (1974, 2000), l’administrateur central est un système de stockage qui a pour fonction de conserver momentanément des informations soit dans un format phonologique (boucle phonologique), soit dans un format visuo-spatial (ardoise visuo-spatiale).

Administrateur central = c’est un système de traitement d’informations gérant le système secondaire permettant le stockage momentané d’informations. Il est responsable de leur manipulation et de la mise en place de procédure spécifique (coordonne les activités, rompt les automatismes, sélectionne les informations qui doivent être traitées et active-maintien-manipule les informations stockées en MLT)

22) D’après le modèle MNESIS d’Eustache et Desgranges (2003), le processus de sémantisation correspond à une rétroaction entre la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Les souvenirs font l’objet d’un processus de sémantisation au fil du temps.

• Sémantisation: les souvenirs font l’objet d’un processus de sémantisation au fil du temps, par des expériences vécues. Idée que des évènements vécus nous permettent d’accéder à de l’information qui va devenir une connaissance abstraite, indépendante de l’exp vécue. (ex: guerre 14-18, on connaît car a été vécu et transmis)

Perception et Action

23) La loi de Fitts est une loi qui prédit la durée d’un mouvement d’atteinte à partir de l’index de difficulté d’une tâche. Cet index noté ID est égal au log2(2T/D) où T est la taille de la cible et D la distance séparant les cibles.

=> c’est Log2(2D/T)

24) Afin de programmer un mouvement avec dominance du contrôle temporel (comme par exemple un mouvement de saisie), notre système va fixer comme invariant la durée d’application de la force et ajuster la force initiale appliquée en fonction de l’amplitude du mouvement à accomplir.

=> Variation de la force initiale (invariant = durée d’application de la force) Mouvement avec dominance du contrôle temporel (saisie)

25) Les paramètres et invariants sont stockés au sein d’un programme moteur généralisé correspondant à une classe de mouvement.

=> Certains éléments restent invariants alors que d’autres éléments vont varier (les paramètres). Les paramètres et les invariants sont stockés au sein d’un programme moteur généralisé correspondant à une classe de mouvement. Ce qui représente dans le cerveau le programme moteur généralisé.

26) Lors de la réalisation d’une action volontaire, l’étape de planification consiste à définir le geste (ou la séquence de gestes) qui correspond à la mise en œuvre de l’intention motrice. Cette étape s’opère au sein de l’aire motrice supplémentaire.

=> Planification = définir le geste ou la séquence de gestes qui correspond à la mise en œuvre de l’intention motrice. Le lieu d’exécution diffère en fonction du type de motricité ;

- Motricité volontaire prédictive basée sur de la séquence).

- Motricité volontaire réactive basée sur le cortex pariétal : Le cortex pariétal (type de geste) en relation avec le cortex pré-moteur (organisation de la séquence gestuelle).

27) Lorsque nous demandons à un individu de produire plusieurs mouvements de pointage en direction d’objets positionnés à différentes distances dans son espace d’action, nous observons que le temps nécessaire à produire ces mouvements est globalement constant.

=> loi de Fitts, la durée du mouvement dépend de la taille de la cible et de la distance à parcourir (alors si les objets sont positionnés à différentes distances les temps pour produire les mouvements ne sont pas les mêmes).

28) Une pathologie altérant le fonctionnement du lobe frontal, comme la schizophrénie, perturbe de manière plus importante la motricité volontaire prédictive. Par exemple, le patient va avoir des difficultés à imaginer le mouvement et à adapter son comportement en conséquence.

Chez les sz: résultats similaires aux contrôles dans la condition mouv réel. En revanche, pas d'effet d'anticipation dans mouv imaginé. S’il faut planifier et faire quelque chose, vu que l’origine de la sz serait un dysfonctionnement frontal, ce ne serait pas possible.

29) Pour un mouvement de flexion du coude, le pattern tri-phasique observable sur les muscles du bras se caractérise par une succession d’activation des muscles : Triceps brachial - Biceps brachial - Triceps brachial.

=> c’est activation : biceps, triceps, biceps

30) Appliqué à la motricité graphique, le principe d’isochronie rend compte d’un temps de mouvement invariant pour un même exemplaire de lettre produit indépendamment de la taille de ce dernier.

Représentation

31) Le trait sémantique est une représentation de la signification de taille inférieure au mot.

⇒ L’unité de base d’un trait sémantique n’est pas le mot, c’est une unité cognitive de format inférieur

32) Dans un réseau sémantique tel que celui de Collins & Quillian, la représentation est représentée sous forme de traits.

⇒ Sous forme d’arbre taxonomique avec des noeuds et de liens (= arcs)

Attention

33) W. James définit l’attention comme : “Tout le monde sait ce qu’est l’attention. C’est l’appréhension par l’esprit, d’une manière claire et active d’informations perçues uniquement dans l’environnement extérieur.”

Définition de l’attention de William James : “Tout le monde sait ce qu’est l’attention, c’est l’appréhension par l’esprit d’une manière claire et active d’informations perçues dans notre environnement extérieur ou parmi un flux de pensées donc intérieur.”

34) La sélection attentionnelle n’est observée que dans l’espace.

Dans l’espace et dans le temps.

35) La Négligence Spatiale Unilatérale est un syndrome neuropsychologique consécutif à un trouble du contrôle attentionnel.

La négligence spatiale unilatérale est un trouble de l’orientation de l’attention.

36) L’attention sélective permet de traiter indépendamment des stimuli enchevêtrés.

=prêter attention et traiter chaque stimuli malgré le fait qu’ils nous arrivent tous en même temps

Conscience

37) Les stratégies conscientes apparaissent vers 5 ou 6 ans et favorisent les performances en mémoire.

=> Stratégies de mémorisation efficaces débutent vers 5-6 ans. Catégorisation : pas avant l’âge de 8 ou 9 ans.

38) Ceci, Loftus, Leichtman et Bruck (1994) retrouvent des faux souvenirs chez les enfants. Ce qui démontre que la conscience ne garantit pas la véracité.

39) La métacognition renvoie à une opération de la pensée sur la pensée et constitue un facteur favorisant la performance des élèves.

=> La métacognition = fait référence au concept de conscience, un état de conscience de ses propres processus cognitifs (la connaissance sur ses connaissances, la maîtrise de ses compétences). Hart (1965), Flavell, (1979). Opération de la pensée sur la pensée, comme un moyen d’améliorer la performance de l’élève.

40) L'entraînement métacognitif peut-être utilisé à l’école mais également en clinique.

2023 - Session 2

Langage

1) Selon le modèle de la communication humain de Roman Jakobson (1963), la fonction conative est la fonction relative à l’émetteur

fonction relative au récepteur (ce qu’il réceptionne) et l’émetteur c’est la fonction expressive

2) Le langage écrit est continu et variable

langage écrit discret et constant

3) Le phonème est la plus petite unité discrète que l’on puisse extraire de la chaîne parlée (voyelles et consonnes), plus petite unité linguistique, non porteuse de signification

def du cours

4) dans le phénomène de restauration phonémique, le contexte sémantique influence l’identité du phonème perçu

Le phénomène de restauration phonémique (Warren, 1970) : Quand un phonème d’un mot est remplacé ou superposé par du bruit, les sujets entendent le mot intact Mieux encore, le contexte sémantique influence l’identité du phonème perçu

Apprentissage

5) une procédure d’extinction pavlovienne peut diminuer une phobie. Cette procédure consiste à arrêter de présenter le SI suite au comportement → extinction : extinction de la réponse conditionnée quand la réponse conditionnée diminue progressivement en raison de la non présentation du stimulus inconditionné à la suite du stimulus conditionné -> cela veut dire que une fois que le conditionnement est acquis, il faut régulièrement rappeler le conditionnement.

6) Manon aime poster des photos d’elle sur les réseaux sociaux. Mais de plus en plus de messages haineux sont postés en commentaires, Manon décide d’arrêter de poster des photos d’elles. C’est un exemple de punition négative.

➝ punition positive car ajout d’un stimulus aversif : les commentaires haineux

Emotions

7) Selon Bridges, le développement des émotions chez l’enfant se fait en fonction du développement viscéral et squelettique

Bridges: qd bébé né il ne connaît qu’un seul état émotionnel: l’excitation. Sinon calme. Puis apprend à distinguer 2 états: désespoir et plaisir. Ça se construit à cause du viscéral, je ne reçois pas les mêmes infos (j’ai faim, j’ai mangé). Émotions se dév car notre squelette est de plus en plus fort. Qd je marche je dév des émotions comme la peur..Emotions dév par logique et non par génétique.

8) ce que par anthropomorphisme nous appelons “émotions “ chez les autres animaux ne pourrait être qu’une réaction réflexe face à un stimulus.

Oui par exemple des oies qui voient un prédateur, elles ressentent pas de l’émotion comme nous mais ce serait juste un réflexe pour survivre

Motivation

9) D’après la théorie de l’évaluation cognitive (Deci, 1975), la motivation intrinsèque est tributaire d’un locus de causalité perçu interne. Dans ce cadre, une intervention de l’environnement social peut ne pas nuire à la motivation intrinsèque, par exemple s’il s'agit d’un feedback positif et informationnel

def cours

10) D’après le modèle hiérarchique de la motivation de Vallerand (1997), le niveau contextuel correspond à une motivation pour une tâche donnée à un moment donnée

confusion avec situationnel

- Situationnel (une activité donnée à un moment donné, « état »)

- Contextuel (lié à un domaine d’activité)

- Global (représentant un « trait » de la personne), ça relève de la théorie de causalité

Mémoire

11) D’après le modèle de Tulving (1985), la mémoire épisodique est caractérisée par un niveau de conscience “autonoétique” dans lequel l’individu est conscient de sa propre identité.

→La mémoire épisodique est caractérisée par un niveau de conscience autonoétique. => L’individu y est conscient de sa propre identité, de son existence, du temps subjectif.

Perception et Action

12) La loi puissance ⅔ est une loi du mouvement qui exprime une relation entre la vitesse d’exécution d’un mouvement et la courbure de sa trajectoire. Cette loi régit comment un individu produit un mouvement mais également la manière avec laquelle il interprète les mouvements des autres.

13) Au cours d’un mouvement, l’intensité de la contraction musculaire du muscle agoniste détermine la vitesse de déplacement du segment corporel. → Relation entre l’intensité de l’activité et la vitesse du mouvement

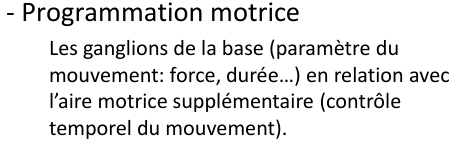

14) Lors de la réalisation d’une action volontaire, l’étape de programmation consiste à définir la coordination des activités musculaires qui vont permettre la réalisation de l’action. Cette dernière s’opère au sein de l’aire motrice supplémentaire en relation avec les ganglions de la base.

def cours

15) D’après l’expérience de Held and Hein sur les chats (1963), lorsque nous privons les chats de leur capacité à bouger dans leur environnement après 6 semaines de vie, ces derniers vont brutalement voir leur capacité visuelle décroître et se comporter comme des chats aveugles → cécité visuo-spaciale =/= aveugle, leur capacité visuel ne décroît pas !!

Représentation

16) l'étude de LENY et LE TAILLANTER sur l'apprentissage de phrases avec des termes spécifiques et généraux montre que c'est la fréquence lexicales qui joue un rôle plus que le nombre de traits

Meilleures mémorisation avec les traits sémantiques que les mots (lexiques)

Attention

17) La sélection attentionnelle s’observe dans la dimension spatiale et dans la dimension temporelle

Def cours

18) Le traitement des stimuli visuels enchevêtrés dépend en partie de l’attention sélective

C’est un des caractéristiques mis en avant par Johnston et Dark (1986)

Conscience

19) Ceci, Loftus, Leichtman et Bruck (1994) retrouvent des faux souvenirs chez les enfants. Ce qui démontre que la conscience garantit la véracité.

l’accès à la conscience ne garantit pas la véracité

20) La métacognition renvoie à une opération de la pensée sur les opérations mentales et constitue un facteur favorisant la performance des élèves.

2022 session 1

Langage

Q1 La phonétique existe dans la langue des signes

=> Phonétique (=sons) = seul élément qui n’apparaît pas dans la langue des signes. c’est la phonologie qui existe dans la langue des signes

Q2 la différence fondamentale entre le modèle de Jakobson (1963) et celui de Shannon et Weaver (1949) repose sur le référent

Q3 il y a une priorité phylogénétique du langage écrit

=> Priorité phylogénétique et ontogénétique du langage oral.

Q4 les mots grammaticaux sont des mots porteurs d’une signification très descriptive

=> Classe fermée : Mots grammaticaux, i.e. un mot dont la fonction est d’assurer la grammaticalité de la phrase (déterminants, prépositions, pronoms, auxiliaires) ; peu nombreux, ils sont porteurs de spécifications sémantiques plus abstraites (temps, aspect, type de proposition), ils sont très stables en diachronie, et ils ne sont pas affectés par la morphologie dérivationnelle.

Q5 Selon le modèle de Trace la reconnaissance du phonème /p / pourrait amener la fois à l’activation de candidats lexicaux dont le phonème initial est /p/ et à l’activation de candidats lexicaux pour lesquels le phonème /p/ se trouve à n’importe quelle position dans le mot

Q6 en anglais, lorsqu’un segment ambigu entre les phonème /d/ et /t/ est perçu plus souvent comme le phonème /t/ dans le contexte /ask/, cela signifie qu’à l’écoute du contexte /ask/ il y a eu une activation lexicale affectant l’activation des phonèmes

∙ Segment ambigu entre /d/ et /t/ est plus souvent perçu /d/ dans le contexte /.ash/

∙ Segment ambigu entre /d/ et /t/ plus souvent perçu /t/ dans le contexte /.ask/

Dash – Tash

Dask – Task

Q7 en absence de vibration des cordes vocales, les consonnes voisées ne sont pas produites

=> Le voisement se manifeste par la vibration des cordes vocales. Les consonnes sont soit voisées (sonores), soit non voisées (sourdes).

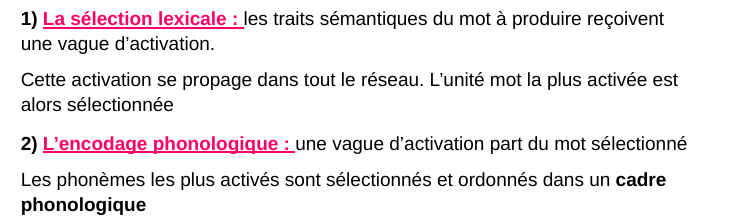

Q8 l’encodage phonologique est un processus au cours duquel un seul mot est sélectionné juste après l’étape de conceptualisation lors de la production orale du langage.

=> c’est l’étape de la sélection lexicale

Apprentissage

Q9 Arthur s’est mis en colère contre Rachel qui lui reprochait d’être trop égoïste. Depuis, il n’a plus de nouvelles de Rachel. Le comportement d’Arthur est renforcé positivement par le fait de ne plus entendre de reproches, mais puni positivement par la perte de communication.

=> il sera puni négativement car il aura MOINS de “Rachel” mais le comportement peut également être renforcé négativement puisque il y a le retrait du stimulus aversif ( les reproches ) qui peuvent augmenter la probabilité du comportement.

Q10 Si Rachel avait réagi à cet accès de colère, en se mettant elle-même en colère contre Arthur, sa réaction aurait constitué une punition négative à la colère d’Arthur

=> punition positive car elle s’est énervée donc a “ajouté” qlq chose = stimulus aversif.

Q11 Enfin, Arthur finit par présenter ses excuses et se montrer plus à l’écoute des problèmes de Rachel. Il renforce ainsi positivement le comportement de Rachel consistant à punir négativement Arthur en interrompant la communication.

➝ renforcement car augmente l’occurrence du comportement et positivement puisque on a l’ajout d’excuse et il est plus à l’écoute ( on ajoute des actions positives)

Q12 Une manière de traiter les phobies serait de ne jamais plus exposer le patient aux stimuli qui provoquent la peur mais plutôt de faire des séances de relaxation.

=>pour traiter une phobie on peut utiliser le contre-conditionnement qui consiste à associer le SC à des stimuli positifs, donc on expose le patient au stimulus qui lui provoque la peur.

Motivation

Q13 D’après la théorie de l’intégration organismique (Deci & Ryan, 1985) un feedback positif et informationnel peut-être bénéfique à la motivation intrinsèque même en cas d’échec

=> d’après théorie de l’évaluation cognitive

Q14 D’après la théorie des orientations de causalité (Deci & Ryan, 1985) qui porte sur les différences inter-individuelles dans l’orientation motivationnelle, l’orientation vers le contrôle correspond à un profil de personnes ayant besoin d’exercer un contrôle important sur leur environnement

- Orientation vers le contrôle : tendance globale à agir en fonction des pressions externes et/ou internes, par ME.

Q15 L’échelle du bien-être psychologique de Ryff & Keyes (1995) se situe dans l’approche eudémoniste du bien-être

Q16 D’après le modèle hiérarchique de la motivation de Vallerand (1997), le niveau contextuel correspond à une motivation pour une tâche donnée à un moment donné.

=> contextuel = lié à un domaine d’activité / situationnel = activité donnée à un moment donnée

Mémoire

Q17 Le modèle SPI de Tulving (1985), n’inclut que 3 systèmes de mémoire : mémoire épisodique, mémoire sémantique et mémoire procédurale.

⇒ Il y a 5 systèmes: les trois précédents + aussi la mémoire de travail et un système de représentations perceptives

Q18 D’après le modèle de Tulving (1985) la mémoire épisodique est caractérisée par un niveau de conscience « autonoétique » dans lequel l’individu est conscient de sa propre identité

→La mémoire épisodique est caractérisée par un niveau de conscience autonoétique. => L’individu y est conscient de sa propre identité, de son existence, du temps subjectif.

Q19 D’après le modèle de Mnesis d’Eustache et Desgranges (2003), le processus de sémantisation correspond à une rétroaction entre la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Les souvenirs font l’objet d’un processus de sémantisation au fil du temps.

• Sémantisation: les souvenirs font l’objet d’un processus de sémantisation au fil du temps, par des expériences vécues. Idée que des évènements vécus nous permettent d’accéder à de l’information qui va devenir une connaissance abstraite, indépendante de l’exp vécue. (ex: guerre 14-18, on connaît car a été vécu et transmis)

Emotion

Q20 Les expériences de Basili (1978, 1979) montrent que très vite après la naissance les oiseaux connaissent la peur.

Lorenz

Q21 De manière générale, on décompte plus rapidement lorsque l’on est dans une humeur joyeuse.

Quand on est dans une humeur +, on décompte plus rapidement.

Q22 Les expériences de Point-Light Walker montrent qu’il est impossible de déterminer l’émotion d’un individu sans voir son visage

l’émotion peut se voir au travers du corps également

Q23 La perception d’un mouvement spécifique dans l’environnement peut influencer nos traitements cognitifs et, par exemple, nous orienter vers des interprétations de type émotionnels, sans même que nous en ayons conscience.

Quoi qu’il arrive tous les stimulus sont interprétés émotionnellement.

Planification de l’action et Perception

Q24 La loi de Fitts est une relation linéaire entre le temps de mouvement et la taille des cibles à atteindre

=> Le temps de mouvement est linéairement relié à ID (Indice de Difficulté).

=> non linéaire = augmentation de la durée du mouvement avec la distance

Q25 Privée d’informations sensorielles efférentes, la patiente G.L souffre de troubles du toucher alors qu’elle conserve la capacité à réaliser des actions complexes

=> Maladie qui a atteint l’ensemble des voies sensorielles, les voies afférentes, elle n’a pas de retour sensoriel.

Les informations efférentes, du cerveau au muscle, ne sont pas touchées.

Q26 Une pathologie altérant le fonctionnement du lobe pariétal, telle que l’ataxie optique, perturbe de manière plus importante la motricité volontaire réactive, c'est-à-dire celle basée sur les stimuli visuels.

Ex : Ataxie optique, dysfonctionnement pariétal, erreur massive dans les tâches d’atteinte manuelle d’objets visuels, surtout en vision périphérique. Pas de déficit visuel, moteur, ou somatosensoriel. Voie dorsale touchée. Aire 5-7-19 touchée. Difficulté à situer sa main dans l'espace

Q27 L’observation d’un pattern triphasique lors de la production d’une action inefficace, c’est à dire lorsque le déplacement des segments corporels est empêché par une contrainte mécanique, témoigne de l’existence d’une forme de mouvement élémentaire entièrement programmé à l’avance

➔ Walmain observe le pattern triphasique en condition libre et en condition contrainte ! Un mouvement élémentaire est donc un mouv entièrement programmé en avance sous la forme d’un pattern triphasique.

Q28 D’après l’expérience de Held and Hein sur les chats (1 963) lorsque nous privons les chats de leur capacité à bouger dans leur environnement après 6 mois de vie, ces derniers vont brutalement voir leur capacité visuelle décroître et se comporter comme des chats aveugles.

=> Après 8-12 semaines dans l’obscurité et 6 semaines de mouvements ou non.

Q29 Lorsque nous demandons à un individu de produire plusieurs mouvements de saisie en direction d’objets positionnés à différentes distances dans son espace d’action, nous observons que le temps nécessaire à produire ces mouvements est globalement constant.

=> Principe d’isochronie (même temps). Je peux saisir l’objet peu importe la distance, mais ce qui va rester constant c’est la durée que je mets pour le prendre.

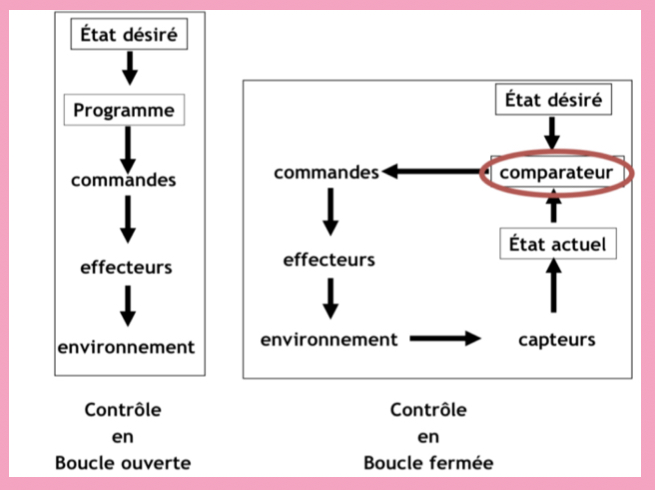

Q30 Un système de contrôle rétroactif (ou en boucle fermée) permet d’adapter la commande motrice programmée à l’avance au cours de l’exécution de l’action en fonction des informations sensorielles captées. → Système rétroactif = Système capable de traiter les informations de l'environnement, identifier les changements, pour modifier l’action motrice de base, pour s'adapter à la situation. Système en boucle fermée.

Q31 La loi de puissance 2/3 est une loi du mouvement qui exprime une relation entre la vitesse d’exécution d’un mouvement et la courbure de sa trajectoire. Cette loi régit comment un individu produit un mouvement mais également la manière avec laquelle il interprète les mouvements des autres.

Attention

Q32 Si un stimulus apparaît seul dans notre environnement ou avec d’autres stimuli perceptivement similaires, alors certains neurones atténuent leur activité

Q33 Dans le paradigme de Posner, l’effet de validité positif rend compte de l’attention endogène

=> c’est l’attention exogène (validité positive) =/= attention endogène (validité négative)

Q34 Le Système Attentionnel Superviseur intervient pour des actions simples, ne nécessitant pas d’élaborer des stratégies particulières

=> intervient pour des actions complexes nécessitant une stratégie particulière (semi-automatique ou complexe)

Q35 Le modèle de Heilman suggère l’existence de deux faisceaux attentionnels provenant de l’activité de l’hémisphère droit

Modèle de Heilman : utilise la notion aussi de faisceau attentionnel

- 1 faisceau à gauche : Faisceau attentionnel émis par l’hémisphère gauche en direction de l'hémi espace droit.

- L’hémisphère droit produit 2 faisceaux attentionnels pour les HG et D : 1 en direction de l'hémi2 espace gauche et 1 en direction de l'hémi espace droit.

Représentation

Q36 En psychologie cognitive, la catégorisation s’apparente à une forme de reconnaissance, et qui comporte une décision

=> Catégoriser c’est prendre une décision. (note: c’est différent de la mémorisation où le stimulus est identique à celui auquel on a déjà été confronté, il n’y a pas de prise de décision dans ce mécanisme ci)

Q37 Dans un réseau sémantique, les arcs représentent les éléments de signification de concepts

=> les arcs sont les liens entre les nœuds (qui sont eux, les concepts).

Q38 Dans la théorie des traits sémantiques, les traits ont une réalité représentationnelle.

Dans la théorie des traits sémantiques on se base sur le trait et non sur le mot, c'est l'unité porteuse de sens et donc ayant une réalité représentationnelle.

Conscience

Q39 L’expérience de Bauer (2022) montre le rôle de la conscience dans le développement et l’acquisition de nouveau comportement

C’est expérience où l’expérimentateur joue avec un jouet devant enfant, enfants vont reproduire comportement de l'expérimentateur par la suite.

Q40 L’accès à la conscience ne garantit pas la véracité des souvenirs

⇒ faux souvenirs dans les témoignages oculaires

2019 session 1

Langage

Q1 : Le langage écrit présente une priorité ontogénétique par rapport au langage oral

Langage oral a la priorité ontogénétique et phylogénétique.

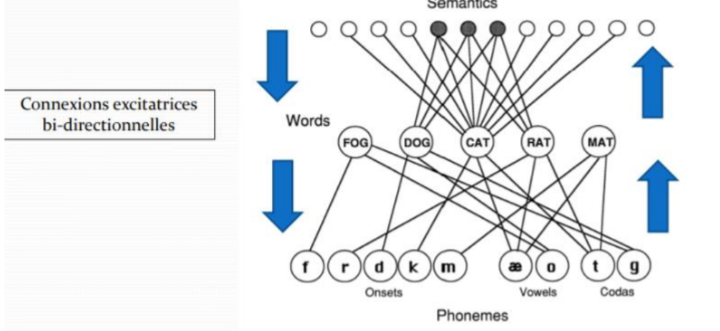

Q2 : Selon le modèle de Dell, il y a des connexions bidirectionnelles entre les différents niveaux de traitement.

Q3 : Pour produire des phrases les mots doivent être insérés dans un cadre syntaxique et prosodique.

∙ Les mots doivent être insérés dans un cadre syntaxique et prosodique particulier

Q4 : L’hypothèse syllabique est utilisée pour traiter toutes les langues du monde

=> chaque langue a son adaptation. ex: français = syllabique, anglais = phonémique

Q5 : Selon le modèle de TRACE, les mots parlés sont désactivés lors de la phase de sélection quand les mots ne s’apparient plus avec le signal de parole

=> je dirais le modèle Cohorte pour la désactivation ; inhibition dans le modèle de TRACE

Q6 : Les mots parlés ayant un faible nombre de voisins phonologiques sont reconnus plus rapidement que les mots parlés ayant un nombre important de voisins phonologiques

Q7 : Le langage écrit est apparu dès l’apparition de l’homo sapiens langage oral

Q8 : Dans un modèle interactif en reconnaissance de mots parlés, le traitement de l’information de haut niveau peut contraindre l’activation de l’information de bas niveau

=>bidirectionnelle

Motivation

Q25 : Dans le cadre de la Théorie de l’Autodétermination (Deci et Ryan, 1985,2002,2017), le besoin d’autodétermination est défini comme un besoin pour l’individu de se sentir efficace dans ses activités.

Besoin de compétence = besoin de se sentir efficace dans les activités entreprises. Les perceptions d’efficacité lors d’une activité procurent une satisfaction qui va accroître la motivation à poursuivre cette activité.

Q26 : Dans le cadre de la Théorie de l’Autodétermination (Deci et Ryan, 1985,2002,2017), la régulation identifiée concerne des activités réalisées à la fois de façon autodéterminée et pour des raisons instrumentales.

Q27 : D’après la Théorie de l’Autodétermination (Deci et Ryan, 1985,2002,2017), travailler dans le cadre de ses études pour faire plaisir à son entourage relève d’une régulation externe, qui est une motivation non-autodéterminée.

=> Il s’agit d’une régulation introjectée (désirabilité sociale)

Q28 : La théorie de l’évaluation cognitive (Deci & Ryan, 1985) décrit les conséquences positives de la motivation intrinsèque sur le fonctionnement cognitif.

Son objectif est d’étudier un effet des renforçateurs externes sur l’intérêt et le plaisir à réaliser une tâche (= sur la motivation intrinsèque).

Q29 : Dans le modèle hiérarchique de la motivation de Vallerand (1997), les besoins de l’individu sont hiérarchisés par ordre d’importance.

Q30 : Les buts de performance (Dweck et Legget, 198S) sont auto-référés : par exemple travailler pour améliorer son rang dans un classement.

BUTS DE PERFORMANCE: montrer sa compétence aux autres (faire mieux que les autres (ex: classement) = but hétéro-référé

Q31 : Dans l’étude de Vallerand et al. (1996), il apparaît que la situation de coopération s’associe à davantage de persistance dans l’activité (retour à la tâche) que la situation de compétition.

2 situations: une équipe doit trouver des mots (but de maîtrise) et de l'autre côté c'est chacun pour soi (but de perf), à la fin, il remarque que ceux en compétition restent plus longtemps après la tâche. ceux qui ont perdu se détournent

On ne l’a pas fait cet année cette question est HORS PROGRAMME !!!!!

Q32 Le modèle de Prochaska et Di Clemente (1982) décrit les causes et les conséquences de différents stades de motivation au changement.

Planification de l’action et Perception

Q33 : L’étape de planification motrice consiste à définir les coordinations des activités musculaires nécessaires à la réalisation de l’action.

2) Planification : établir un scénario, une séquence de gestes qui correspond à la mise en œuvre de l’intention motrice, décomposition

3) Programmation : définir les coordinations nécessaires à la réalisation de l’action

Q34 : Lors de la programmation de mouvement avec dominance du contrôle temporel, tels que les mvts de saisie, le système définit les caractéristiques du mvt en ajustant l’intensité de la force initiale tout en maintenant constante la durée d’application de cette force.

Q35 : Une pathologie altérant le fonctionnement du lobe pariétal, telle que la schizophrénie, perturbe de manière plus importante la motricité volontaire réactive, c’est-à-dire celle basée sur les stimuli visuels.

Ca c’est l’ataxie optique

Q36 : Pour un mouvement de flexion du coude, le pattern tri-phasique observable sur les muscles du bras se caractérise par une succession d’activation des muscles : Triceps brachial- biceps brachial- Triceps brachial.

Biceps→Triceps→Biceps

Q37 : Sherrington a mis en évidence la loi d’innervation réciproque et a obtenu le prix Nobel de physiologie en 1932.

-> HORS PROGRAMME ?

Q38 : Sans informations afférentes, il n’est pas possible de bouger et d’agir.

Si, exemple avec patiente GL (désafférentée)

Q39 : Une boucle fermée sensorielle est constituée, entre autres, d’informations efférentes, d’informations afférentes et d’un comparateur.

Q40 : La différence entre un réflexe et une action, c’est le degré de stabilité de l’environnement.

Apprentissage

Q9 Jonathan reçoit un énième mot d'avertissement sur son carnet de correspondance à cause d'insultes qu'il a l'habitude de proférer envers un camarade. Ses parents lui avaient promis d'acheter un nouveau téléphone. Suite à cet événement, ils décident d'annuler cet achat. Il est très en colère et, la semaine suivante, il recommence à insulter son camarade. C'est un exemple de punition négative

Q10 Jonathan reçoit un énième mot d'avertissement sur son carnet de correspondance à cause d'insultes qu'il a l'habitude de proférer envers un camarade. Ses parents lui avaient promis d'acheter un nouveau téléphone. Suite à cet événement, ils décident d'annuler cet achat. Il se montre très calme et, les semaines suivantes, il n'insulte pas son camarade. C'est un exemple de punition négative

Q11 L'extinction d’un conditionnement pavlovien se manifeste par l'affaiblissement progressif de la réaction inconditionnée.

Q12 Une phobie manifestée par un individu d'un groupe peut se répandre aux autres membres du groupe : c'est la généralisation de la réponse de peur.

Q13 Si vous êtes dérangé par un ami qui aime bien vous taquiner (il aime vous voir vous énerver), alors un moyen de stopper son comportement est de ne rien dire lorsqu'il vous taquine. Vous procédez ainsi à une extinction opérante.

Q14 La récupération spontanée de la réponse conditionnée montre que l'extinction n'a pas supprimé la réponse conditionnée.

Q15 Une phobie post-traumatique de la conduite automobile révèle une extinction de la réponse conditionnée.

Q16 Samuel chante fort devant sa copine qui n'apprécie pas et lui demande d'arrêter. A l'avenir, il s'abstiendra de chanter devant elle. C'est un exemple de punition positive.

Émotion

Q17 Pour Janet l’émotion est notre héritage d’un homme-animal archaïque qui répondait aux situations sans réflexion.

Les émotions sont un héritage de l’Homme archaïque que nous étions.

Q18 Plutchick dans son modèle propose huit émotions primaires alors qu’Ekman en propose six.

Q19 Quand on parle d’homéostasie on entend que tout organisme tend à un équilibre interne et agit pour le maintenir.

Q20 Les dote probe task permettent d’étudier les variations dues aux émotions des processus d’engagement et de désengagement attentionnels.

Q21 Dans les épreuves de mémoire émotionnelle issues du modèle de Bower, on parle d’effet de dépendance à l’apprentissage et de congruence au rappel.

Q22 Un arousal physiologique n’est pas nécessairement lié à une « activation émotionnelle de l’organisme »

Q23 Un arousal émotionnel pourrait juste être déclenché par une réaction de l’organisme face à un stimulus

Q24 Des processus cognitifs en lien avec les émotions peuvent être mis en action chez un individu sans même qu’il ne ressente d’émotion.

Attention

Q32. Si un stimulus apparait seul dans notre environnement ou avec des stimuli perceptivement similaire, alors certains neurones atténuent leur activité.

Q33.

Q34.

Q35.

2019 session 2

Langage

Q1 : Le système sous-glottique sert de soufflerie et détermine l’intensité de la voix

Q2 : Le point d’unicité phonologique est le phonème à partir duquel un mot est le seul candidat possible

Q3 : Selon le modèle TRACE, quand un son est ambigu, le système cognitif ne peut pas utiliser les connaissances lexicales

Q4 : Un mot de basse fréquence est reconnu plus rapidement qu’un mot de haute fréquence

Apprentissage

Q5 : Si vous êtes dérangé par un ami qui aime bien vous taquiner (il aime vous voir vous énerver), alors un moyen de stopper son comportement est de montrer de l’indifférence lorsqu’il vous taquine. Vous procédez à une extinction opérante

Q6 : Une réponse conditionnée s’éteint lorsque un le stimulus neutre est présenté trop peu souvent

quand le stimulus inconditionné est présenté trop peu souvent *

Q7 : Le rat, dans la cage de Skinner apprend à appuyer sur le levier grâce à un raisonnement hypothético-intuitif

=> grâce au Shaping

Q8 : Samuel chante fort devant sa copine qui n’apprécie pas et lui demande d’arrêter. A l’avenir, il s’abstiendra de chanter devant elle et chantera plutôt seul sous la douche. C’est un exemple de punition positive

=> pas de punition car Samuel maintient son comportement.

Emotion

Q9 : Pour Lewis le développement des émotions chez l’enfant dépend, durant la première année, du développement des viscères

C’est le modèle de Bridge

Q10 : Pour Ekman les émotions ne peuvent être universelles puisque selon notre culture nous ne développons pas tous les mêmes émotions

La grande majorité des émotions sont universels pour Ekman

[Malo-mémo: c’est effectivement universel mais pas pour la bonne raison. Il dit que ça vient de la génétique or pourrait venir de l’environnement a des bases communes dans la vie de chaque être humain]

Q11 : Dans le développement des émotions chez l’enfant, la valeur communicative de celles-ci n'apparaît pas avant le début de l’acquisition du langage (premiers babillages)

Q12 : Un arousal physiologique court-circuite un appraisal émotionnel

Lazarus:essayé de dire que l’émotion est avant tout une interprétation. Il a voulu prouver qu’on peut court-circuiter les émotions en leur donnant une interprétation avant ⇔ un appraisal avt l’arousal. ( exp: donne commentaire (ex: bordel comme ça fait peur) avant d’aller voir un film = interprétation a priori -> mêmes mes physio mais éval cog différente)

Motivation

Q13 : Le concept ‘’origine-pion’’ (deCharms, 1968) concerne le contrôle que la personne exerce sur son environnement et l’influence qu’elle peut exercer sur les autres

Q14 : D’après la théorie de l’Autodétermination (Deci & Ryan, 1985, 2002), si Pierre travaille dans le cadre de ses études pour se montrer à lui-même qu’il est capable de réussir, cela relève de la motivation extrinsèque par régulation introjectée

J’aurai plutôt dit “identifié”

Q15 : Les buts de maîtrise (Dweck et Leggett, 1988) sont auto-référés : par exemple travailler pour améliorer son rang dans un classement

l’exemple correspond à un but de performance

- BUTS DE MAÎTRISE : progresser en compétence, s'améliorer (but auto-référé)

- BUTS DE PERFORMANCE: montrer sa compétence aux autres (faire mieux que les autres (ex: classement) = but hétéro-référé)

Q16 : Dans le modèle de la motivation au changement de Prochaska et Di Clemente (1982), le stade de pré-contemplation correspond au fait que la personne prend conscience de ses comportements problématiques. Une intention de changer de comportement apparaît

Planification de l’action et Perception

Q17 : La planification motrice d’un mouvement est réalisée au sein d’un réseau mettant en jeu les ganglions de la base en relation avec l’aire motrice supplémentaire

C’est la programmation motrice qui met en jeu les ganglions et l’air motrice supplémentaire

Q18 : La loi de Fitts est une loi qui prédit le temps d’un mouvement d’atteinte à partir de l’index de difficulté d’une tâche. Cet index noté ID est égal au log(2D/T) où T est la taille de la cible et D la distance séparant les cibles

Q19 : Il existe 2 boucles fermées de contrôle, une sensorielle et une interne, permettant d’adapter nos actions aux variations de l’environnement

Q20 : Sherrington a proposé la théorie du programme moteur et notamment le concept de PMG – le programme moteur généralisé

2018 session 1

Langage

Q1 : La théorie physiologique ne peut pas expliquer l’origine du langage

Théorie physiologique : abaissement de l’appareil phonatoire, production de sons.

Q2 : La communication animale se distingue de la communication humaine par le référent

=> le modèle de Jakobson

Q3 : Pour arriver à prononcer la consonne /f/, il est utile de faire vibrer ses cordes vocales et de bloquer le passage de l’air un instant avec ses lèvres

Q4 L’effet Ganong plaide en faveur d’une influence du lexique sur le traitement des phonèmes

=>Task et dash

Q5 Selon le modèle de Trace, les informations reconnues à partir du signal de parole sont appariées avec tous les mots du lexique mental sans prendre en compte si ces informations se situent en début de mots

Q6 : Les mots parlés ayant un point d’unicité phonologique court sont reconnus plus rapidement que les mots parlés ayant un point d’unicité phonologique long

=>Le temps de reconnaissance d’un mot est supposé correspondre au moment où le mot reste l’unique candidat à être activé dans la cohorte (c’est la notion de point d’unicité phonologique (PU))

Q7 : L’une des étapes du traitement de la production du langage oral est la reconnaissance des mots parlés

Q 8 : Dans un modèle parallèle, le traitement de l’information peut commencer seulement quand le traitement du niveau précédent est fini

Apprentissage

Q9 : Un professeur félicite un élève pour avoir participé à l’oral durant le cours. Les fois suivantes, il ne participe plus à l’oral. C’est un exemple de renforcement positif

punition positive

Q10 : Une personne développe une phobie des chiens suite à morsure sévère qu’elle a subie. La phobie, ici, témoigne que le chien n’est plus un SN

Q11 : Une personne développe une phobie des chiens suite à morsure sévère qu’elle a subie. Le SC correspond au chien.

Q12 : Une mère décide de ne plus porter attention à son fils et de ne plus céder (en lui achetant un jouet) lorsque celui-ci fait une crise au supermarché pour obtenir un jouet. Les crises s’intensifient, puis diminuent jusqu’à disparaître. C’est un exemple d’extinction

Q13 : Une personne développe une phobie des chiens suite à une morsure sévère qu’elle a subie. Le SI correspond au chien.

Q14 : Franck essaie de diminuer sa consommation de tabac. Il se fixe un premier objectif de diminuer le nombre de cigarettes quotidiennes de 25 à 23. Puis une fois qu’il a atteint cet objectif, il décide de diminuer de 23 à 21, ainsi de suite jusqu’à atteindre 15 cigarettes par jour. C’est un exemple de façonnement (shaping)

Q15 : Une personne développe une phobie des chiens suite à une morsure sévère qu’elle a subie. La phobie se manifestera de manière moins intense si on procède à une extinction du chien

Q16 : Gaëtan va manger dans un restaurant et tombe malade. A la suite de cet évènement, Gaëtan ira manger moins souvent à ce restaurant. C’est un exemple de renforcement négatif du comportement qui consiste à aller au restaurant.

punition positive

Emotion

Q17 : Dans les théories faisant référence à une évaluation cognitive, l’émotion est issue d’un système cognitif d’interprétation activé par un arousal physiologique

Q18 : Une expérience de Lorenz montre que chez les oiseaux, dès leur naissance un système cognitif d’interprétation de l’environnement afin de lui donner une valeur émotionnelle existe

Q19 : Il est possible d’envisager les émotions primaires comme des réactions pré-programmées de l’organisme activées par la perception de certains stimulus

Q21 : Les travaux d’Ekman nous apprennent que le ressenti de l’émotion est avant tout une perception de la modification de nos expressions faciales

Pourquoi c’est faux ? Puisqu’il dit que les changements minimes dans les expressions du visage permettent d’interpréter des émotions.

Q22 : On décompte de trois en trois plus rapidement dans un état émotionnel positif plutôt que négatif

Q23 : Sans même en avoir conscience nous accordons des poids émotionnels à de nombreux stimulus de notre environnement qui pourtant peuvent paraître anodins

Q24 : Il n’est pas nécessaire de ressentir une émotion pour que des processus cognitifs en lien avec les activations émotionnelles soient mis en route

Motivation

Q25 : Contrairement aux motivations sociales (secondaires), les motivations cognitives et affectives sont régulées par un processus d’homéostasie

Q26 : Les travaux de Berlyne (1960) montrent que pour une tâche donnée et un individu donné, il y a une complexité optimale qui engendre un intérêt maximal. L’optimum de complexité pour l’agrément correspond à une complexité légèrement inférieure

Q27 : Selon White (1959), l’effectance est le processus par lequel l’individu se sent à l’origine de ses comportements

Q28 : Dans le cadre de la théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985, 2002), le besoin de compétence est défini comme un besoin de se percevoir comme la principale cause de ses comportements, d’en avoir le contrôle

besoin d’autonomie

Q29 : Dans le cadre de la théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985, 2002), sur le continuum d’autodétermination, la régulation introjectée est la motivation extrinsèque la plus autodéterminée

régulation externe -> régulation introjectée -> régulation identifiée -> régulation intégrée -> (MI)

Q30 : D’après la théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985, 2002), si un élève travaille une matière qui ne l’intéresse pas en soi, mais le fait car il a bien perçu que c’est utile vis-à-vis d’un projet important pour lui, cela relève de la motivation extrinsèque par régulation identifiée

Q31 : Les buts de maitrise (Dweck et Leggett, 1988) sont auto-référé : par exemple travailler pour améliorer son rang dans un classement

l’exemple correspond à un but de performance

Q32 : Dans le modèle de motivation au changement de Prochaska et Di Clemente (1982), le stade de pré-contemplation correspond à une négation du problème : la personne n’a pas l’intention de changer son comportement

Planification de l’action motrice et Perception

Q33 : La réalisation d’un acte moteur volontaire repose sur 3 étapes : formation d’une intention, programmation, exécution

Q34 : La motricité volontaire réactive permet de produire des actes moteurs basés sur des stimuli visuels

Q35 : La loi de Fitts est une loi qui prédit le temps d’un mouvement d’atteinte à partir de l’index de difficulté d’une tâche. Cet index noté ID est égal au log2(2T/D) où T est la taille de la cible et D la distance séparant les cibles

Q36 : Le pattern tri-phasique consiste en une triple activation des muscles agoniste-antagoniste agoniste

Q37 : Une boucle interne est constituée d’informations efférentes, d’informations afférentes et d’un comparateur

Q38 : Sans informations afférentes, il n’est pas possible de bouger et d’agir

Q39 : Sherrington a mis en évidence l’homonculus du cortex moteur primaire

Q40 : La discipline des sciences cognitives développe des modèles computationnels pour étudier et comprendre la cognition humaine dans des environnements numériques

2018 session 2

Langage

Q1 : Le langage écrit et discret et stable

Q2 : La segmentation et l’accès au lexique se font par l’intermédiaire d’une unité infra- lexicale, appelée la syllabe en anglais

➝ en français c’est la syllabe mais pas en anglais

Q3 : Selon les études en syntaxe, le traitement d’une phrase prend en compte les relations hiérarchiques

=> comme dans le modèle de Chomsky

Q4 : Un graphème convergent est une lettre pouvant amener à plusieurs phonèmes

=> c’est la définition d’un graphème divergent c => k/s

Apprentissage

Q5. Un patient schizophrène émet un discours délirant en présence de plusieurs infirmières qui essaient souvent de le raisonner et d'argumenter sur le non-sens de ses propos. Mais en présence d'une autre infirmière (infirmière A.) il émet un discours plus sensé. Cette infirmière a l'habitude d'ignorer ses discours délirants et de répondre avec bienveillance à ses discours sains. Le comportement d'émettre un discours délirant est renforcé négativement en présence de l'infirmière A.

➝ punition ( réduction des discours délirant en présence de l’infirmière A )

Q6 : L’extinction de la RC se produit lorsque la RC est trop renforcée

Q7 : Un patient schizophrène émet un discours délirant en présence de plusieurs infirmières qui essaient souvent de le raisonner et d'argumenter sur le non-sens de ses propos. Mais en présence d'une autre infirmière, il émet un discours plus sensé. Cette infirmière a l’habitude d'ignorer ses discours délirants et de répondre avec bienveillance à ses discours sains. Le fait de se comporter différemment en présence de différentes infirmières est un exemple de discrimination.

Q8 : L’extinction de la RI se produit lorsque la RI n’est plus renforcée

Emotion

Q10. Bower dans son modèle de la mémoire émotionnelle propose que notre état émotionnel à un moment donné est d’abord lié à la valence des informations que nous encodons en mémoire à ce moment (effet de priming émotionnel).

Q11 : Dans le modèle du développement des émotions de Bridges, l’apparition de certaines émotions peut être liée au développement squelettique de l’enfant

Q12 : Dans le modèle de Plutchik, les 8 émotions primaires s’opposent les unes autres, ce qui expliquent qu’on ne peut ressentir deux émotions en même temps

Motivation

Q13 : Le concept de ‘’origine-pion’’ (deCharms, 1968) concerne le contrôle que la personne exerce sur autrui

Q14. D’après la Théorie de l’Autodétermination (Deci et Ryan, 1985, 2002), si Pierre aime l’histoire, lire un livre d’histoire peut lui procurer une satisfaction liée au fait d’apprendre des choses nouvelles dans ce domaine : cela relève de la motivation intrinsèque à la connaissance

Q15. D’après la Théorie de l’Autodétermination (Deci et Ryan, 1985, 2002), si Pierre travaille dans le cadre de ses études pour se monter à lui-même qu'il est capable de réussir, cela relève de la motivation extrinsèque par régulation identifiée.

Q16 : Les buts de performance (Dweck et Leggett, 1988) sont hétéro-référés : par exemple, travailler pour améliorer son rang dans un classement

Planification de l’action et Perception

Q17 La planification motrice d’un mouvement est réalisée au sein d’un réseau mettant en jeu les ganglions de base en relation avec l’aire motrice supplémentaire

Q18 La loi de puissance 2/3 exprime la relation entre la taille d’un mouvement et la vitesse d’exécution motrice

Q19 Il existe 2 boucles de contrôle permettant d’adapter nos actions aux variations de l’environnement

Q20 La différence entre un réflexe et une action, c’est le degré de stabilité de l’environnement

2017 session 1

Langage

Q1 : La théorie physiologique ne peut pas expliquer l’origine du langage

Q2 : La communication animale se distingue de la communication humaine par le référent

Q3 : Pour arriver à prononcer la consonne /f/, il est utile de faire vibrer ses cordes vocales et de bloquer le passage de l’air un instant avec ses lèvres

=> le son f est non-voisée et fricative

Q4 : L’effet Ganong plaide en faveur d’une influence du lexique sur le traitement des phonèmes

Q5 : Selon le modèle de TRACE, les informations reconnues à partir du signal de parole sont appariées avec tous les mots du lexique mental sans prendre en compte si ces informations se situent de début de mots

=>que ce soit en début ou en milieu de mot.

Q6 : Les mots parlés ayant un point d’unicité phonologique court sont reconnus plus rapidement que les mots parlés ayant un point d’unicité phonologique long

Q7 : L’une des étapes du traitement de la production du langage oral est la reconnaissance des mots parlés

Q8 : Dans un modèle parallèle, le traitement de l’information peut commencer seulement quand le traitement du niveau précédent est fini

-> Le modèle Cohorte est un modèle séquentiel : traitement possible uniquement depuis les niveaux inférieurs de traitement (acoustique), le début du mot, vers les niveaux supérieurs (traitement sémantique), vers la fin du mot.

Apprentissage

Q9 : Un professeur décide de réprimander un élève à chaque fois qu’il interpelle le professeur sans lever la main. Le comportement diminue. C’est un exemple de punition négative

punition positive

Q10 : Un comportement doit être renforcé de manière continue sinon il s’éteint

Q11 : Afin d'accroître la diversité alimentaire d’un jeune enfant, on augmente progressivement le nombre d’aliments différents qu’il doit ingérer pour avoir accès à un jouet préféré. C’est un exemple de façonnement (shaping)

Q12 : Le comportement de jeter des objets par terre est renforcé par l’échappement à la corvée de devoir mettre la table. En effet, devoir ramasser les objets par jetés constitue un argument pour ne pas mettre la table. Selon un programme d’extinction, aucune conséquence ne doit être donnée à ce comportement

Q13 : La peur d’un événement exprimée par un membre d’un groupe peut se propager aux autres membres du groupe. Il s’agit de la généralisation de la réponse conditionnelle de peur

Q14 : Le renewal effect montre que l’extinction ne supprime pas le conditionnement pavlovien

Q15 : Il faut changer de contexte visuel, auditif ou olfactif pour que la récupération spontanée (‘spontaneous recovery’) d’une RC puisse s’observer

Q16 : La réponse conditionnée est appelée ainsi car elle se produit suite à un conditionnement pavlovien

Emotion

Q17 : Pour Socrate les émotions ne sont pas partie constituante de l’Homme et seule la pensée est importante

citation de la L1: Les émotions bien que partie constituante de l’Homme et de son âme sont inférieures à la pensée qui peut les contrôler

Q18 : Dans le modèle de Plutchik, les émotions primaires s’opposent deux à deux et lorsque l’on vit deux émotions primaires opposées en même temps nous faisons l’expérience d’une émotion secondaire

Q19 : James et Lange sont à l’origine de la théorie périphérique des émotions

Q20 : Pour Cannon, l’homéostasie renvoie à l’équilibre de l’organisme entre les stimulations internes et les stimulations externes

Q21 : Le syndrome général d’Adaptation face au stress propose qu’à la suite d’une phase d’alarme on considère soit une phase de résistance, soit une phase d’épuisement

Q22 : Dans le modèle de la mémoire émotionnel de Bower, il y a inhibition réciproque entre les réactions physiologiques et les réactions comportementales

Q23 : L’effet de congruence proposé par Bower signifie que l’on rappelle préférentiellement les informations congruentes à notre état émotionnel

Q24 : Dans les modèles d’évaluation cognitive, l’Arousal est une activation physiologique qui peut être indifférenciée

Motivation

Q25 : Contrairement aux motivations physiologiques qui sont régulées par un processus homéostasique, les motivations cognitives et affectives sont considérées comme des motivations secondaires

Q26 : D’après les travaux de Berlyne (1960), pour une tâche donnée et un individu donné, l’optimum de complexité pour l’agrément correspond à un niveau de complexité supérieur à l’optimum de complexité pour l’intérêt

PAS PROGRAMME

Q27 : D’après Deci & Ryan (1985), les tâches qui suscitent le plus de motivation intrinsèque sont celles qui sont déjà bien maîtrisées

il faut un juste milieu, pas trop facile mais pas trop dur (cf perception de compétence)

Q28 : Dans le cadre de la Théorie de l’Autodétermination (Deci & Ryan, 1985), les comportements réalisés pour éviter un sentiment de culpabilité relèvent de la régulation introjectée.

Régulation introjectée : le comportement est réalisé pour montrer quelque chose aux autres (désirabilité sociale, éviter une culpabilité…) ou à soi-même (enjeu d’estime de soi). Davantage interne car l’individu s’oblige cette pression/tâche.

Q29 : D’après la théorie de l’évaluation cognitive (Deci & Ryan, 1985), le locus de causalité perçu et les perceptions de compétence sont deux variables susceptibles d’affecter la motivation intrinsèque

def cours

Q30 : D’après l’étude de Vallerand et al (1996), ce sont les buts de maîtrise qui s’associent à la meilleure persistance de l’intérêt pour la tâche

Q31 : Avoir un but de maîtrise (Dweck & Leggett, 1988), c’est chercher à affirmer sa maîtrise auprès d’autrui

but de performance

Q32 : Le modèle de Prochaska et Di Clemente (1982) oppose motivation autodéterminée et motivation contrôlée dans le cadre des comportements de santé

➝ décrit 5 stades pour les motivations dans le cadre des comportements de santé : pré contemplation ( négation du problème ) - contemplation ( prise de conscience ) - préparation ( volonté ) - action ( modification du comportement ) - maintien ( maintenir le changement)

Planification de l’action et Perception

Q33 : L’intention motrice fait intervenir l’aire motrice supplémentaire (SMA) en relation avec le cortex moteur primaire

intention motrice = système limbique et aires frontales

Intention motrice : interaction aire frontale/système limbique

Planification : Décomposition dans cortex préfrontal (aire supp)

Programmation : ganglions de la base (aire supp)

Exécution : aire motrice > infos vers tronc cérébral/moelle épinière

Action : correction du mouvement par le cervelet (avec pariétal)

Q34 : La motricité volontaire prédictive permet de produire des actes moteurs basés sur des stimuli visuels

C’est la motricité volontaire réactive qui se base sur les stimuli visuels

➔ Prédictive, étapes faisables sans prélèvement d’infos en retour (ex aller boire la nuit) : basé sur la représentation de l’environnement

➔ Réactive, étapes identiques mais but différent, prélèvement à chaque interaction : basé sur des informations visuelles présentes dans l’environnement IRL, on combine les 2

Q35 : Pour les mouvements d’atteinte, le contrôle est réalisé en prenant comme invariant la force initiale et comme paramètre la durée d’application de la force

> Analyse cinématique d’un mouvement d’atteinte..

¤ Invariant : Force déployée développée (pente d’augmentation de la vitesse).

¤ Paramètre : Durée d’application de la force. En définissant le paramètre, je définis la longueur du mouvement.

Q36 : La loi de puissance 2/3 exprime la relation entre la courbure et la vitesse d’exécution motrice

Loi de puissance 2/3 : Permet d’expliquer les variations de vitesse en fonction des formes/courbes (mouv continus). Met en lien la vitesse du mouvement et le rayon de la courbe.

Q37 : La pattern tri-phasique consiste en une triple activation des muscles antagoniste-agoniste antagoniste

pattern tri-phasique = agoniste (biceps) - antagoniste (triceps) - agoniste (biceps)

Q38 : Une boucle ouverte est constituée d’informations efférentes, d’informations afférentes et d’un comparateur

comparateur seulement dans la boucle fermée ; programme dans la boucle ouverte

Q39 : Sans informations afférentes, il n’est pas possible de bouger et d’agir

Faux, preuve avec la patiente GL qui est désafférentée c'est-à-dire sans informations afférentes, elle peut encore bouger mais elle ne peut plus percevoir les sensations provenant de son corps et si elle a les yeux bandés elle a les yeux bandés elle est dans l’incapacité de prélever les infos sensorielles.

Q40 : Sherrington a mis en évidence la loi d’innervation réciproque et l’homonculus du cortex moteur primaire

➝ PENFIELD

2017 session 2

Langage

Q1 : Le langage oral est continu et variable

Q2 : On reconnaît plus rapidement un mot parlé ayant un nombre important de voisins phonologiques qu’un mot parlé ayant un nombre faible de voisins phonologiques

En reconnaissance des mots, une forte densité de voisinage phonologique a pour effet d'augmenter le nombre de réponses potentielles, rendant cette reconnaissance plus difficile : les mots à faible densité de voisinage phonologique sont reconnus plus rapidement que les mots à forte densité par de jeunes adultes

Q3 : Selon le modèle TRACE, les traits auditifs ne s’apparient pas avec le signal de parole sont activés par ceux s'apparient avec le signal de parole

Pas TRACE mais cohorte

Q4 : Le phénomène de restauration phonémique peut s’appliquer par l’utilisation du contexte sémantique

Apprentissage

Q5 : Une procédure de renforcement négatif consiste à retirer un stimulus aversif contingentement à l’apparition d’un comportement

Q6 : Le fait de penser constitue un comportement

Q7 : Un enfant a l’habitude de crier épisodiquement dans un magasin, mais il cesse immédiatement ses cris lorsque sa mère lui dit d’arrêter. Néanmoins, il recommence à crier quelques minutes plus tard. C’est un exemple de punition positive

Q8 : Un SN suivi d’un SI appétitif aura tendance à réapparaître dans l’avenir

C’est un cpt qui va apparaître, pas le SN

Emotion

Q9 : Le modèle de Weiner et Graham propose que les affects ressentis soient dépendants du résultat d’une situation, de sa cause et entraînent des tendances d’action

Q10 : Selon Ekman, les émotions auraient une base universelle

Ekman: les 6 émotions sont partagées par tous les êtres humains

Q11 : Les expériences d’Harris montrent qu’il existe des stades de compréhension des situations émotionnelles chez l’enfant

Harris: chien rentre dans sa niche, il y trouve soit un jouet soit une gamelle. On demande à l’enfant de dire ce qu’il en pense. L'enfant en voyant le jouet est content et dégoûté devant la gamelle. En grandissant, l’enfant comprend que le chien est content devant gamelle.

Q12 : Depuis Bridge 1930, on sait que dès la naissance (ou du moins après quelques jours), l’enfant possède déjà un panel émotionnel comprenant les six émotions primaires

C’est Ekman pas Bridge

Motivation

Q13 : D’après DeCharms (1968), l’effectance est un processus qui pousse l’individu à chercher à explorer et maîtriser son environnement

L'effectance : processus qui nous pousse à développer notre intelligence et nos compétences (curiosité).

- c’est pas Decharms mais White qui a travaillé sur l’effectance

- Decharms travaille sur le concept origine/pion

Q14 : D’après la théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985), si une personne affirme vouloir étudier le solfège non par goût mais pour s’améliorer dans la pratique du piano, cela relève de la régulation identifiée

Régulation identifiée : les raisons du comportement sont liées à une bonne compréhension de son importance pour atteindre des objectifs autodéterminés. (je n’aime pas le solfège mais je veux m’améliorer au piano)

Q15 : Les buts de performance (Dweck & Leggett, 1988) sont hétéro-référés

BUTS DE PERFORMANCE: montrer sa compétence aux autres (faire mieux que les autres (ex: classement) = but hétéro-référé)

Q16 : Le modèle de Prochaska et Di Clemente (1982) définit cinq formes de régulations motivationnelles

6 ➝ Deci et Ryan

Planification de l’action et Perception

Q17 : La programmation motrice d’un mouvement est réalisée au sein d’un réseau mettant en jeu les ganglions de la base en relation avec l’aire motrice supplémentaire

Q18 : La loi de Fitts est une loi qui prédit le temps d’un mouvement d’atteinte à partir de la distance à parcourir et de deux fois la taille de la cible à atteindre (index de difficulté)

ID = Log2(2D/T)

Q19 : Il existe 2 boucles de contrôle permettant d’adapter nos actions aux variations de l’environnement

Boucle ouverte. Tout est anticipé, l’action du robot est anticipée. Pas de changements, de corrections d’erreurs.

Boucle fermée. Si message erreur, à ce moment la on peut aller changer notre commande motrice.

Q20 : La différence entre un réflexe et une action, c’est le degré de stabilité de l’environnement