Modèles OSI, TCP/IP et principe d'encapsulation

Contexte et objectifs

Ce cours, d’une durée estimée à 1\,h\,30, s’inscrit dans un environnement d’information et d’apprentissage. Il s’adresse à des apprenants disposant déjà d’un minimum de connaissances sur le fonctionnement des réseaux. L’objectif est de présenter les caractéristiques des modèles de référence OSI et TCP/IP, puis d’expliquer en détail le principe d’encapsulation utilisé pour le transport sécurisé et ordonné des données.

Présentation générale des modèles OSI et TCP/IP

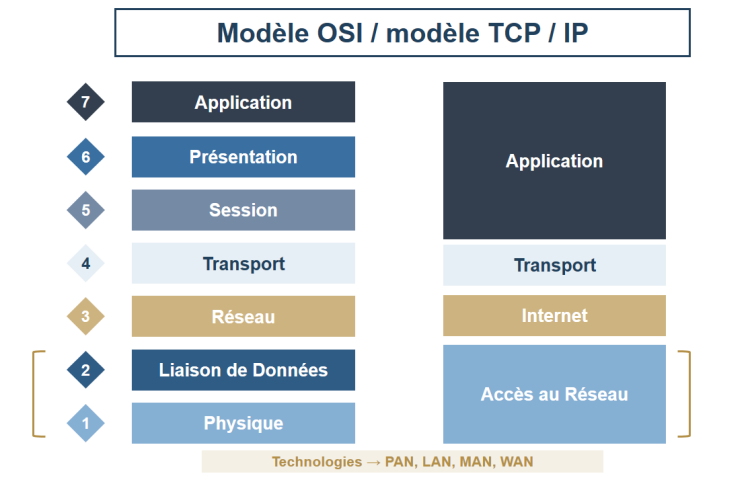

Le modèle OSI (Open Systems Interconnect), défini par l’ISO, décrit l’architecture réseau « idéale » selon une hiérarchie de 7 couches, numérotées de la couche physique (la plus basse) à la couche application (la plus haute). La suite TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), historiquement liée à l’Internet, regroupe les fonctionnalités en 4 couches seulement, car certaines fonctions OSI sont fusionnées.

Le modèle OSI : 7 Application, 6 Présentation, 5 Session, 4 Transport, 3 Réseau, 2 Liaison, 1 Physique.

Le modèle TCP/IP : 4 Application, 3 Transport, 2 Internet, 1 Accès au réseau.

Bien que les noms diffèrent, une correspondance naturelle existe entre les niveaux (par exemple, la couche Application TCP/IP englobe les couches Application, Présentation et Session OSI).

Détails fonctionnels des couches OSI

Couche Application (OSI 7) : point de contact direct avec les programmes utilisateurs (messagerie, navigateur). Elle reçoit ou fournit les données brutes. Elle déclenche les fonctions des autres couches.

Couche Présentation (OSI 6) : convertit les formats locaux en un format standard (encodage, compression, chiffrement) afin d’assurer l’interopérabilité entre systèmes hétérogènes.

Couche Session (OSI 5) : gère la liaison logique entre deux hôtes (établissement, maintenance et terminaison de session). Elle implémente des mécanismes de synchronisation et de contrôle du dialogue.

Couche Transport (OSI 4) : assure la communication de bout en bout entre processus applicatifs. Elle crée une connexion logique, segmente les données, numérote les segments et ajoute un en-tête de transport pour la fiabilité (TCP) ou le datagramme non connecté (UDP).

Couche Réseau (OSI 3) : fournit l’adressage logique via les adresses IP uniques, choisit les routes et contrôle les flux. Un en-tête réseau contenant les informations de routage est ajouté.

Couche Liaison (OSI 2) : détecte et corrige les erreurs de transmission, contrôle les flux locaux et effectue l’adressage physique (adresses MAC). Le paquet est encapsulé dans une trame avec préambule, en-tête et trailer (FCS).

Couche Physique (OSI 1) : convertit la suite de bits en un signal électrique, optique ou radio transmis sur le support (cuivre, fibre, ondes). Des normes comme Ethernet, USB, Bluetooth, DSL ou ISDN spécifient tensions, synchronisation et connecteurs.

Correspondances avec le modèle TCP/IP

• Couche Application TCP/IP = Application + Présentation + Session OSI.

• Couche Transport TCP/IP = Transport OSI (TCP/UDP).

• Couche Internet TCP/IP = Réseau OSI (IP, ICMP, IGMP…).

• Couche Accès réseau TCP/IP = Liaison + Physique OSI (Ethernet, Wi-Fi…).

Principe et définition de l’encapsulation

L’encapsulation consiste à insérer les données d’un protocole à l’intérieur d’un autre en ajoutant, à chaque couche, un en-tête (header) renfermant des informations de gestion (adresses, ports, contrôle d’erreur, séquencement). Cette technique empêche tout accès direct aux données autrement que par les services prévus, assurant ainsi intégrité, confidentialité et modularité.

Dans une communication :

La machine émettrice part de l’Application et descend jusqu’à la Physique en empilant successivement les en-têtes (encapsulation).

La machine réceptrice réalise l’opération inverse : elle remonte de la Physique vers l’Application en retirant les en-têtes un à un (décapsulation) après les avoir interprétés.

Unités de données selon la couche

Au fil de la traversée descendante ou ascendante, la nature du PDU (Protocol Data Unit) change de nom :

• Couche Application : « message » (ou « data ») ;

• Couche Transport : « segment » ;

• Couche Réseau : « paquet » ;

• Couche Liaison : « trame » ;

• Couche Physique : « signal » ou « bits ».

Ces dénominations reflètent l’ajout ou la suppression des en-têtes spécifiques à chaque plan de communication.

Processus de décapsulation

Quand les données quittent le médium et pénètrent dans l’hôte destinataire, le signal est d’abord converti en bits (Physique). À chaque étape ascendante, l’en-tête est inspecté puis supprimé ; les informations qu’il transportait (par exemple adresse IP, numéro de port, numéro de séquence) guident la livraison correcte jusqu’au processus applicatif. Cette suppression séquentielle s’appelle la décapsulation.

Implications pratiques, éthiques et philosophiques

• Modularité : l’empilement en couches offre une indépendance entre fonctions haut niveau (applications) et technologies d’acheminement, favorisant la compatibilité et l’évolution.

• Sécurité : l’encapsulation permet de masquer les données, ouvrant la voie au VPN, au tunneling et au chiffrement, mais pose la question éthique du « caché dans le caché » (ex. traffic illégal, exfiltration).

• Interopérabilité internationale : grâce à l’ISO, l’Internet est devenu un espace où des matériels hétérogènes respectent les mêmes standards de dialogue.

Auto-évaluation – synthèse des questions clés

Le modèle OSI compte 7 couches.

Le modèle TCP/IP en comporte 4.

Sur la couche Transport, l’unité de données est le « segment ».

La couche 2 OSI est la « liaison de données ».

L’énoncé décrivant l’encapsulation comme inclusion des données d’un protocole dans un autre tout en limitant l’accès est véridique.

Sur les couches Application, Présentation et Session, l’unité de données reste généralement un « message » ou « data ».

La remontée Physique → Application s’appelle « décapsulation ».

Ces points récapitulent les notions fondamentales et servent de repères rapides pour vérifier la bonne compréhension du cours.

Imagine que tu veux envoyer un dessin à ton ami. C'est un peu comme envoyer un message avec un ordinateur ! Le modèle OSI, c'est comme une série de 77 petites boîtes. Chaque boîte fait une partie du travail pour que ton dessin arrive bien chez ton ami:

Boîte 7 (Application): C'est toi qui fais le dessin ! C'est ce que tu veux envoyer.

Boîte 6 (Présentation): Si ton ami parle une autre langue, cette boîte va traduire ton dessin pour qu'il le comprenne. Ou si ton dessin est trop grand, elle le rend plus petit pour l'envoyer.

Boîte 5 (Session): Cette boîte dit: "Salut l'ami, je veux t'envoyer un dessin !" et s'assure que ton ami est prêt à le recevoir.

Boîte 4 (Transport): Elle découpe ton grand dessin en petits morceaux si c'est trop gros, et les numérote pour que ton ami puisse tout remonter dans le bon ordre. Elle met une adresse spéciale dessus pour ton ami.

Boîte 3 (Réseau): C'est le chemin que prendra ton dessin. Elle met l'adresse complète de la maison de ton ami pour que le dessin trouve le bon chemin.

Boîte 2 (Liaison): Cette boîte met ton dessin dans une petite enveloppe pour le voyage, elle vérifie qu'il n'y aura pas d'erreurs en chemin et ajoute l'adresse de la rue.

Boîte 1 (Physique): C'est la route, l'air, ou le câble qui va vraiment transporter ton dessin (ou plutôt des petits signaux invisibles pour l'ordinateur) jusqu'à la maison de ton ami.

Et quand ton dessin arrive, c'est l'inverse ! Chaque boîte de l'ordinateur de ton ami va ouvrir les enveloppes et remonter le dessin, boîte par boîte, jusqu'à ce que ton ami puisse le voir entier et joli !

explique le principe d’encapsulation à un enfant de 7 ans

Imagine que tu veux envoyer un secret ou un dessin super important à ton ami qui habite loin. Pour que ton secret arrive bien, tu vas le mettre dans plusieurs boîtes, une par une !

D'abord, tu mets ton secret (ton dessin) dans une petite boîte. Sur cette boîte, tu peux écrire un petit mot pour ton ami, comme "C'est pour toi !"

Ensuite, tu prends cette petite boîte et tu la mets dans une boîte un peu plus grande. Sur cette deuxième boîte, tu écris "Pour le chemin qui va chez mon ami".

Après, tu prends cette deuxième boîte et tu la mets dans une troisième encore plus grande. Sur celle-ci, tu écris l'adresse de la maison de ton ami.

Et puis, tu mets tout ça dans une dernière grande boîte pour la route. Sur cette dernière boîte, tu écris comment le facteur doit la transporter (par avion, par voiture…). Pour la sécurité, tu mets même un cadenas!

Ça, c'est l'encapsulation ! C'est comme mettre ton secret dans des poupées russes, chaque boîte ajoutant une information pour que le secret arrive en toute sécurité et au bon endroit. Chaque boîte ajoute une "étiquette" ou une "instruction".

Quand le facteur arrive chez ton ami, c'est l'inverse :

Ton ami ouvre la plus grande boîte (celle avec le cadenas).

Puis il ouvre la troisième boîte (celle avec l'adresse).

Ensuite, la deuxième boîte (celle avec le chemin).

Et enfin, la toute petite boîte pour trouver ton secret (ton dessin) !

C'est la décapsulation : il retire les boîtes une par une pour arriver au secret. Comme ça, le secret est protégé et arrive sans se perdre !